从与吴大澂的交谊谈吴昌硕的大篆书法

薛垲睿

摘 要:吴昌硕一生致力于《石鼓文》,自成面貌,然其金文亦成就斐然,但相较于《石鼓》却数量稀少。对比其早年与晚年对《石鼓》的临习,结体和章法上除了取法金文之外,还融入篆刻造型,在笔法上变化颇丰。不可否认这与吴昌硕有意识侧重于对《石鼓》的创作有关,但也与吴大澂的交谊以及书画市场对作品风格的需求不无关系。

关键词:吴昌硕;吴大澂;交谊;石鼓文;金文

吴昌硕与吴大澂是晚清书坛习篆的佼佼者,他们掀开了清代大篆书法灿烂的一页。吴昌硕摆脱了清初以来篆书以秦篆为源,缺乏创造力的时风,几十年致力于对石鼓文的临习并凭借石鼓文闻名于世,引领一代时风。而吴大澂也是金石学研究的巨擘,其金文书法在晚清也占有重要地位,并且从学术层面赋予金文书法创作的新高度。然而当我们纵观吴昌硕书迹之时,发现有大量的《石鼓文》创作,而金文书法作品却是凤毛麟角。毫无疑问,吴昌硕在金文方面的成就要超过石鼓文,他60岁时所书金文,苍劲老辣,大异昔时,具有很强的表现力。然为何吴昌硕金文成就斐然但却少有创作呢?这种现象背后隐藏着哪些因素?本文以吴昌硕与吴大澂交谊为线索,谈谈浅见。

一、清代篆书与吴昌硕大篆书法

篆书是我国最古老的书体,在隶书逐渐成为官方书体之后,慢慢退出历史舞臺,随后便是长久的沉寂,直至清代碑学的提出以及“以不失篆分遗意为上”的审美观的出现,加之清代人对新的笔法的探索,清代篆书才以新的姿态重现于世。清代篆书在书法史中有着重要的地位,此前篆书长期处在一种式微的状况之下。由于清代金石考据学的兴起,篆书在清代又重新被人关注和书写,在将近一个世纪的时间里完成了风格上的转变,并得到空前的发展,出现了大批杰出的篆书家和优秀的篆书作品。其中,金石考据给篆书的兴起提供了一个非常恰当的理由和契机,而随后兴起的碑学又使得篆书发生了深刻的变革,这无不体现出书法发展至清代的成熟和清代书家视野的拓宽。清代碑学兴盛,社会审美发生变化,篆书家纷纷出现,使得篆书成就十分突出。

清代中期,邓石如作为碑学运动中里程碑式的人物,在篆书用笔上借鉴了汉篆的特点并加以发展,使清代人的篆书创作成就向前推进了一大步。甚至之后以篆书名世者,几乎都无法绕过邓石如的存在。包世臣在《艺舟双楫》中也首推邓石如篆隶书为唯一的神品。

到了晚清时期,由于西方照相印刷术的传入与使用,金文碑帖拓片被拍照放大,一方面为临摹提供了有利的条件,一方面促进了古代存世作品的普及。在此之前,清代的习篆者大都以写小篆为主,照相技术的使用能把细小模糊的金文放大,习篆者纷纷学习,致使篆书此时主要成就在大篆上。加之邓石如篆书影响巨大,书坛上的有志之士力求摆脱其影响,也另辟蹊径,转变书风。李瑞清在对篆书的取法上颇有新意,提出了“求分于石,求篆于金”的观点,并说:“今震亚主人又以影放《毛公鼎》为大字,意以比《石鼓》,直胜《石鼓》耳。《石鼓》何能及《毛公鼎》也”[1]。我们从中可以知晓,晚清民国之际,照相术解决了之前金文书法不便于学习的问题,让学习金文具备了良好的物质条件。而且艺术是不断向前发展的,一种风格持续笼罩以后,人们容易出现审美上的疲倦,就会迫切地需要新的血液来冲破束缚。放大的金文显得粗犷而雄强,金石气更足,给书法家注入了新的创作源泉。

侯开嘉对于有清一代篆书创作成就突出的现象曾说道:“在存世的古迹中,《泰山刻石》《峄山石刻》及李阳冰的碑刻字迹都比较大,便于书家学习临习。因而,康乾时期的书家习篆都尽学‘冰斯,习金文者绝少。到了晚清,习篆者中的有识之士都欲超越前人另寻新路,特别力求摆脱邓石如篆书的影响,因此,把学篆的视野转移到金文上面。在此同时,学习金文出现了另外一个转机,即西方照相术的东传,书坛遂掀起学大篆的热潮”[2]。

不可否认,继邓石如之后,能在篆书方面取得最高艺术成就的当数吴昌硕,而且其隶书也根植《石鼓文》,并且能陶冶变化,自成面貌。这种强烈的独创意识贯穿其一生。对此他在早年《刻印》诗中说:“今人但侈摹古昔,古昔以上谁所宗?诗文书画有真意,贵能深造求其通。”[3]他在65岁临本中自题“余学篆好临《石鼓》,数十载从事于此,一日有一日之境界”。沙孟海先生对“一日有一日之境界”是这样评价的:“这句话大可寻味,我看他四五十岁所临《石鼓》,循守绳墨,点画毕肖,后来功夫渐深,熟能生巧,指腕间便不自觉地幻出新的境界来,正如怀素《风废帖》说:‘今所为其颠逸全胜往年,所颠形诡异,不知从何而来,常不自知耳。懂得这个道理,才能鉴赏先生晚年所临石鼓的高妙。”[4]平心而论,清代晚期的李瑞清、罗振玉、章太炎等人在写大篆方面颇有成就,而热衷于对《石鼓》临习的书家也不可谓不多,但像吴昌硕那样写出己意,卓然一体则少之又少。

在晚清研习大篆的热潮中,吴昌硕是公认开宗立派的大家。他最初学小篆,远取《泰山石刻》、李阳冰,近涉邓石如、吴熙载、杨沂孙;到40岁前后学大篆,并对金文用功尤勤。对此,从他37岁时写的《阮氏家庙藏器题跋》和42岁所作《吴昌硕集彝器款识》便可得知。

在书写金文同时,吴昌硕对《石鼓》的追慕也从未停下过脚步。他40岁时,《削觚庐印存》便已装订成册,徐康也在扉页题云:“苍石酷嗜《石鼓》,深得蜾扁遗意。”由此可见这一时期吴昌硕对于金文和《石鼓》是同时用力的;而到43岁以后,《石鼓》字成为他学习的重点,究其原因这与《石鼓》比金文字大,更便于学习有关。

如今提及吴昌硕的书法,我们一定会重视吴昌硕临的《石鼓文》,其自我面貌也是在60岁左右形成。现在所见到的吴昌硕早年写的金文或《石鼓》文,基本上是小篆的笔法——即便像其59岁时临的《石鼓》文。沙孟海先生称:“今所见先生早岁临本,结体平正,运笔略似近人杨沂孙。”[5]可见此时他的《石鼓》仍未自具面目;但他在60岁时所书大篆金文《集西周散鬲五字联》却显苍劲老辣,大异昔时,金文气息非常浓厚,与以往用小篆笔法写大篆有明显的区别。这说明此时吴昌硕对金文的笔法已经探索成功,而对于《石鼓》笔法的探索仍未成熟。

二、重谈吴昌硕与吴大澂的交谊

从吴昌硕现存书迹我们可以看出,其60岁以后所作的金文水平很高,甚至超过他《石鼓》文创作;那为什么他金文成就斐然却少有创作呢? 笔者认为最主要的原因是他与吴大澂之间的关系。吴昌硕早年以书印出名,并投入吴大澂幕僚以取功名,亦求从其浩瀚藏品中取一瓢饮。吴昌硕不仅是吴大澂的幕僚而且两人交谊深厚,加之吴大澂对于吴昌硕有知遇之恩,还是继潘祖荫后最重要的社会关系,这便在很大程度上影响了吴昌硕在金文书法上的创作。

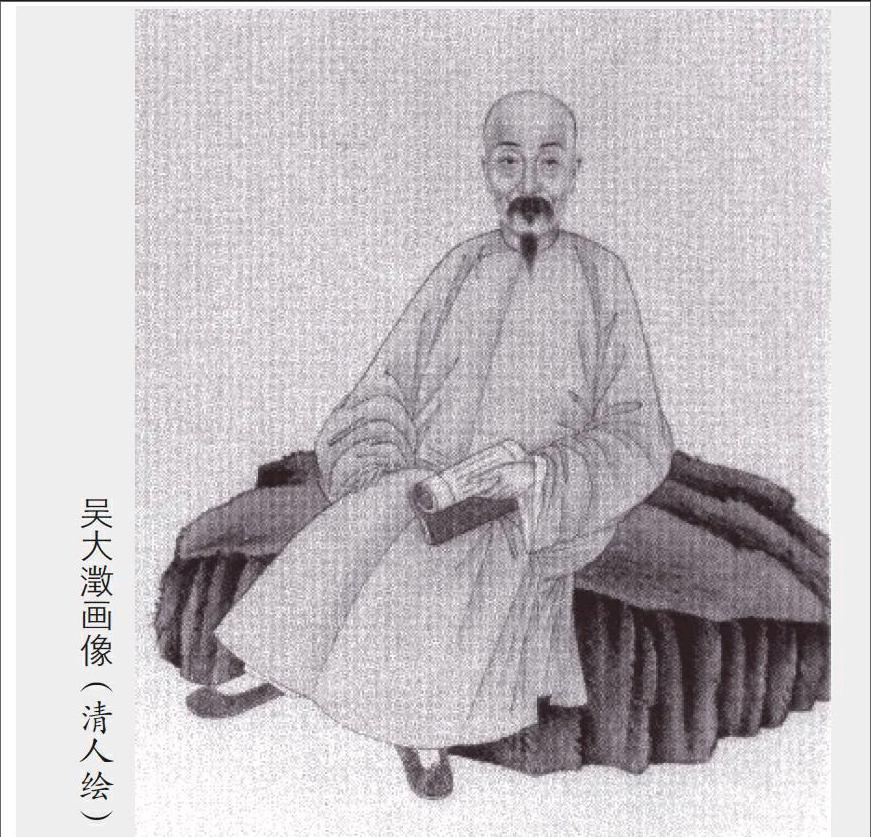

吴大澂是清末一个颇有个性的高官,文武双全,酷爱金石,平生致力于金石古器收藏及鉴别考订,有丰厚的金石鉴赏修养,其金文书法在晚清占有重要地位。也正是以金石为缘,精谙于金石之道的吴大澂,对吴昌硕书法中所表现出高古苍逸的金石气十分赞同。他还请吴昌硕为其刻印面为“愙斋鉴藏书画”,边款为“庚寅秋仓硕”的白文印章。而且此方印取法于汉官印而参己意,雍容朴茂而端庄大气,使得吴大澂甚喜之。由此可以看出吴大澂对吴昌硕的欣赏。吴昌硕最为幸运的是,与吴大澂相识之时,正值吴大澂的晚年,是吴大澂收藏集大成之时与书画金石进入巅峰期。尽管他们之间地位相差甚大,且吴大澂要比吴昌硕大9岁,但他与吴昌硕却是极投缘契合,还将吴昌硕引为难得的艺坛同道与笔墨知己,并让其遍观愙斋中所藏钟鼎彝器、古玺碑刻乃至古币镜铭等。这从直接意义上使吳昌硕得以大开眼界,广采博取。可以说他们的相识,对吴昌硕后来的艺术发展并最终形成自己的风格起到至关重要的作用。

或许正是这样特殊的关系,让吴昌硕在艺术创作时不得不顾忌是否与吴大澂的金文书法有所冲突。这种重要的结交和他特殊的幕僚心态,都反映到他的书法创作上:回避和减少对金文的创作而继续写《石鼓》。加之吴大澂对于金石学精深的研究,也让他从内心对吴大澂产生敬意。试想在吴大澂金石学研究和金文书法的盛名之下,吴昌硕怎能与其争一时之高低?

三、书画市场与吴昌硕书法的变化

除了上文中提到的吴大澂对吴昌硕的知遇之恩,对吴昌硕金文书法创作有一定的影响之外,影响最大就是书画市场的订单了。在吴昌硕书画艺术走向市场方面,对他帮助最大的当属上海著名的实业家王一亭。吴、王当时的交往为艺坛人所共知。郑逸梅在《艺林散叶续编》中曾这样写道:“吴昌硕与王一亭交谊甚厚, 昌硕欲观剧,致电一亭,一亭驾车前迓,陪同前去剧场。剧终送昌硕回家。”[6] 又记述:“王一亭为吴昌硕画小像,寥寥数笔,神情毕肖。”[7] 吴昌硕79岁时候,为王一亭写了副对联:“风波即大道,尘土有至情”,深刻表达了他俩在艺术土壤上所建立的真挚感情。

吴昌硕从苏州到上海卖画也与王一亭的支持有关。吴昌硕在47岁时得到一方珍贵的田黄石印。面对有“石皇”之尊的印石,他经过斟酌后,刻以白文《酸寒尉印》,款曰:“酸寒尉自刻印,时己丑十有二月”,借此自嘲。印取汉将军凿印法,线条苍劲犀利,有凛然之气,可看出其对现状的不甘心。但吴昌硕一直担心上海消费水平高,无法维持家计而不敢轻易前往。王一亭再三邀请并保证他到上海后帮助他谋生计,吴昌硕才有勇气到上海靠卖字画为生。

王一亭作为商界名流人脉广阔,与日本人的交往也十分频繁。吴昌硕后来的书画很受日本人欢迎,晚年的作品被日本人争相订购,也与王一亭的推荐有关。来到上海的吴昌硕又因写《石鼓》享有盛名,受到沈曾植、郑孝胥、陈三立、潘祖荫等大名士的推荐。在王一亭等人的大力帮助下,吴昌硕在上海以及海外名气越来越大,很快发达起来,订单不断。他于是把大量的时间花在石鼓文的创作上。尽管如此,他晚岁稀少的金文作品同样精彩。他79岁时所临散氏盘用笔爽利,线条生动,甚至超过同时期石鼓文创作。

从吴昌硕《年谱》中能发现,他60岁时自订润格,这预示着其正式进入了书画市场。此后,他在70岁、73岁、67岁、77岁时都有重订润例之事,每重订润例就涨价一次,说明市场对吴昌硕的作品需求量日增。《日本吴昌硕金石书画精选》一书《后记》中记载:“吴昌硕再世期间就有相当数量的作品流传到日本。据传,通过高岛尾、王一亭等从日本来的订单就有上万件。”[8] 在这种情况下,吴昌硕遂把大量的时间和精力用在市场畅销的《石鼓》上,金文书法就渐渐无暇顾及了。虽然市场氛围影响了吴昌硕的艺术创作,但也成就了吴昌硕对《石鼓》的不懈探索。

除去市场需求对吴昌硕书法的影响,他书风的创作风格的转变也随着自身阅历的增长,见识和观念的改变而变化。吴昌硕早年写《石鼓》被称为:“行所当行,止所当止,不促长引短,以求匀称。”[9]他此时对石鼓文的学习仅仅是亦步亦趋。而到了晚年,他的《石鼓》书法大变,结体和章法上除了取法金文之外,还融入篆刻造型,在笔法上变化颇丰。

结 语

艺术的发展和时代密不可分,一个艺术家的生平经历和社会环境决定了他的艺术发展方向。吴昌硕在金文书法方面已经形成了成熟的风貌,却因吴大澂的恩情和书画市场的繁忙订单而减少对金文书法的创作。现在看来,我们一方面因吴昌硕稀少的金文创作而惋惜,一方面又对他在《石鼓》文创作上留下浓墨重彩的一笔而备感欣慰。吴昌硕在书法上一系列创新和变革是这个时代的产物,然外部环境对其书法创作的影响也不容忽视。我们既要重新认识吴昌硕的大篆书法,则必然要审视吴昌硕与吴大澂的交游对其金文书法的影响。

注释:

[1]李瑞清:《清道人论书嘉言录》,选自《明清书法论文选》,上海书画出版社,1994年,58页。

[2]侯开嘉:《中国书法史新论》,上海古籍出版社,2009年,307页。

[3]韩天衡:《历代印学论文选》,西泠印社出版社,1999年,895页。

[4]吴长邺:《我的祖父吴昌硕》,上海书店出版社,1997年,202页。

[5]沙孟海:《吴缶庐临石鼓册跋》,选自《沙孟海文集》,上海书画出版社,1997年,78页。

[6][7]郑逸梅:《艺林散叶续编》,中华书局出版社,2005年,155页,92页。

[8]《日本藏吴昌硕金石书画精选》,西泠印社出版社,2004年,21页。

[9]张炳翔跋《韩派代表书法家系列作品集》,上海书画出版社,2006年,13页。

作者:四川大学书法专业研究生

四川省书法家协会会员