土地产权视角下农村集体经济组织存在问题的历史分析

——以山东省东营市为例

李学慧,李乐,姜广辉,陈翠华,王森,姜峥嵘,李光宗,张纯涛

(1.东营市国土资源局,山东 东营 257091;2.北京师范大学资源学院,北京 100875;3.山东省国土资源厅,山东 济南 250014;4.山东省土地调查规划院,山东 济南 250014;5.乳山市国土资源局,山东 乳山 264500;6.淄博德昀土地房地产评估咨询有限公司,山东 淄博 255000)

土地产权视角下农村集体经济组织存在问题的历史分析

——以山东省东营市为例

李学慧1,李乐1,姜广辉2,陈翠华3,王森4,姜峥嵘5,李光宗1,张纯涛6

(1.东营市国土资源局,山东 东营 257091;2.北京师范大学资源学院,北京 100875;3.山东省国土资源厅,山东 济南 250014;4.山东省土地调查规划院,山东 济南 250014;5.乳山市国土资源局,山东 乳山 264500;6.淄博德昀土地房地产评估咨询有限公司,山东 淄博 255000)

该研究在山东省东营市各县区共选取11个村庄,调研农村集体经济组织界定及其成员身份认定问题。调研结果显示东营市农村集体经济组织因转为基层公共管理组织致使原有经济职能消失。集体土地所有权均确权登记在村委会一级,但部分村庄的村民小组依然保留土地及其收益的支配权。农村集体经济组织成员的身份认定较多依赖于集体经济组织自我认定,缺乏明确的法律政策依据。当前东营市农村集体经济组织存在的各种问题主要源于计划经济时期行政管理、生产经营和土地产权制度一体化管理模式。今后应在农村土地产权改革的基础上,利用现代企业制度将农村集体经济组织的职能向农民专业合作组织转移,并完善内部成员的准入退出机制。

农村集体经济组织;集体土地所有权;山东东营

0 引言

取消农业户口、促进农村土地流转、试点集体资产抵押贷款等一系列改革是我国党和政府为破除身份管制、权益绑定、产权制约等制度性障碍,促进城乡之间资源、资产、资金等要素市场配置和自由流动作出的重要突破[1,3]。改革开放以后,农村土地经营模式逐渐转变为以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。由于农村集体土地产权依然沿袭了人民公社时期“三级所有、队为基础”的所有权格局,造成农村土地的产权管理、农业经营、收益分配等方面存在农村集体经济组织及其成员身份界定模糊的现象。

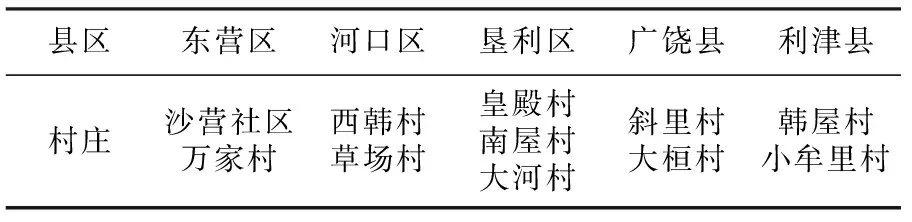

为进一步调查和了解农村集体经济组织及其成员身份与农村土地产权之间的关系,该研究综合考虑区位、产业结构、人口变化等因素,在东营市利津县、广饶县、河口区、垦利区和东营区5个县区选取了斜里村、沙营社区等11个村庄进行调查。通过实地调查和搜集政府文件、村规民约、历史档案等资料,探讨农村集体经济组织在农村土地产权和收益分配管理方面存在的问题及其历史渊源,为我国“三农”政策的审慎推进和稳步落实提供参考(表1)。

表1 调研村庄统计

1 东营市农村基本情况

1.1农村集体经济组织的职能及土地所有权状况

1.1.1主要职能由生产经营向公共服务转变

根据东营市土地确权登记资料和第二次全国土地调查数据显示,东营市辖区范围内所有乡镇级集体经济组织的土地在确权登记过程中逐步归并到了周边村庄。因此,该研究对于农村集体经济组织及其成员身份的探讨主要集中于村委会、村民小组2个层次。调研涉及的所有村委会(居委会)主要职能以管理村内计划生育、社会保障、农村医疗、基础建设等公共事务为主;村民小组则作为村委会的分支机构,在村委会的委托下负责小组内部农业生产过程中的供水、供电调配或其他临时性服务工作。村内生产经营活动多是本村村民或外部人员在个人宅基地、家庭承包经营地或以转包、招标、拍卖、公开协商方式获取的经营性集体建设用地上开办的私人产业,所获收益归参与经营的村民所有:如韩屋村富硒黑花生农业专业合作社、大河村鸭业养殖家庭农场收益分配范围仅涉及提供农产品、劳动力或入股的农户及其他参与人员。

1.1.2土地所有权的法律主体不明确

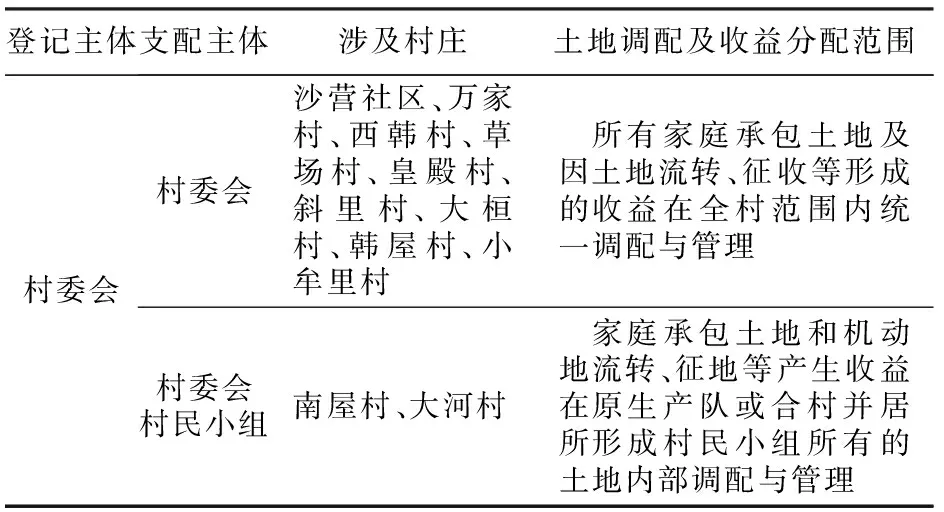

农村集体经济组织土地所有权的登记主体、支配主体反映土地资源及相应收益的分配范围[4-6]。所调研村庄的土地所有权主体均登记为村委会(表2)。通过对比分析东营市土地确权登记资料和第二次全国土地调查数据可以看出,将集体土地所有权仅确权登记到村委会一级现象,在东营市全市范围内具有普遍性。原商家屋子和小义兴2个村由于土地复垦、城市发展原因,分别于2007年、2009年合并到大河村。这2个村所有的土地也随之确权为大河村委会,不再具有法律意义上集体土地所有权主体。集体土地所有权登记主体的变化也引起了土地支配权的变化。在保留家庭承包地调整的村庄如斜里村、大桓村、西韩村、小牟里村、南屋村、大河村,以5年为周期按照人口数量变化情况、年龄构成等对家庭承包的土地进行再分配。这些村庄的土地在村委会统一调配下,按照优等地、一般地、盐碱地的分布和数量及人口结构进行折算,由村民小组具体分配到户。另外,大部分村庄内部机动地承包,电力、通讯、油井等基础设施占地或土地征收、征用形成的租赁、补偿等费用也在村委会的统一管理下由全村村民分享或纳入村内公共事务管理的日常开销。虽然村民小组不具备集体土地的法律地位,但部分保留周期性分配承包地传统村庄内部的村民小组依然掌握各自土地的实际支配权及收益分配权,如延续原生产队所有权的南屋村、合村并居形成的大河村(表2)。

表2 调研村庄集体土地所有权确权登记情况

注:皇殿村、万家村内部因电力、通讯、油井等基础设施占用农户承包地形成的收益归承包户直接支配。

1.2集体经济组织内部成员身份及土地承包经营权状况

1.2.1成员身份认定缺乏合理依据

所调研村庄多以居住地常驻户口作为认定该村村级集体经济组织成员并获取土地承包经营权的依据[7,8]。对于村民小组级集体经济组织成员身份的认定则依据首次实行家庭承包经营时生产队成员组成,以及后来在这些成员组成的基础上因婚姻、分户等原因形成的新增加人员。通过与东营市公安部门沟通后了解到,2005年以后东营市内户籍登记以常住居住地为主,登记内容侧重职业、居所、婚姻、教育程度等要素,并无集体经济组织成员身份认定的相关内容。受访民众或政府人员之所以将户籍与集体经济组织成员身份绑定,主要源于先前我国户籍管理与粮食供应制度、农村土地承包经营权绑定的做法。20世纪90年代中期以前,东营市的农村人口为获取城镇区域的公共服务和就业环境倾向于将农村户籍转为城镇户籍。但转为城镇户籍的农民必须放弃原有承包地,以便于政府在城乡粮食供应方面的差别化管理。随着农民进城务工政策的不断放宽,东营市政府部门逐步将户籍制度与粮食供应、土地承包经营权分离,以减少人员流动与资源资产管理的配额控制。而户籍与集体经济组织内部土地、收益分配绑定的理念却作为农村集体经济组织界定其成员的依据延续下来。但调查发现,当前公安部门的户籍管理要求填写长期居住地,调研的所有村庄均存在非本村村民的群体为落户方便而将经常居住地填写到本村集体,形成“空挂户”现象[9]。这些群体的户籍虽然落在村里,然而并不能参与对应集体内部福利、收益的分配,仅能够享受国家依据户籍确立的医疗补贴、学区划片等外部政策,在一定程度上反映出户籍并不能与集体经济组织成员身份充分衔接。

1.2.2土地承包经营权的物权特征不足

土地承包经营权的物权特征体现在农户承包地的自主权和收益分配权[10]。受户籍与成员权益绑定的观念影响,部分周期性调整承包地村庄如斜里村、大桓村、西韩村的大部分村民不同意外迁人员在本村落户,以避免自身在土地重新分配当中份额的减少。而草场村、万家村、皇殿村的土地承包经营权较为稳定:村内女性外嫁后其承包地被村集体收回用于新增人口的土地分配外,其余农户的承包地不再调整。这些村庄承包经营权稳定的原因并不在于村委会严格落实中央 “增人不增地、减人不减地”的政策,而是由于既得利益群体为维护现有的承包地和利益分配格局造成的。万家村和皇殿村部分农户的承包地存在被道路绿化、进井路、通讯塔等基础设施建设等长期占用的现象,用地单位以租赁的形式向这些承包户缴纳租金。租金一般高于农业种植或土地流转形成的收益,而且不会因自然、市场因素的波动产生变化。这些获得收益的承包户不主张土地再次分配,以免补偿费用纳入集体分配或因土地承包经营权主体变更而直接丧失收益权利。另外,从业状况也是确定享有集体收益的重要依据。沙营社区在分配被征地农民社会养老保障金方面,排除户口在本村的政府公务员、事业人员(不包括工业、商业和服务业等从业人员)和后来落户到本村的居民,但保留原始居民及其子女因参军、上学等原因户籍外迁人员的份额。

2 原因分析

2.1农村集体经济组织难以摆脱集体土地所有制的影响

当前东营市农村集体经济组织的形成源于计划经济时期,政府对于农村区域土地产权制度、经营模式的社会化改造。按照《农村人民公社工作条例修正草案》的规定,东营市范围内(东营市于1983年建市,以前属于惠民地区)的人民公社是兼顾行政管理和农业经营的集体经济组织,通过实现行政管理、生产经营、土地产权的三者合一,以便于政府对于经济活动的直接管控和计划管理。土地作为重要的生产资料,通过市场机制实现所有权与使用权的合理分配,有利于多元化经济模式的构建。我国主流思想认为所有权在个体尺度的集中是造成社会剥削的根源,掌握土地所有权必然掌握使用、收益等各种权能。但过于强调生产经营、收益分配的集体化,必然导致经济组织因负载过多的社会公共职能而降低内部成员的生产积极性。20世纪80年代初期,原惠民地区按照上级指示对生产责任制改革也主要是在公社、生产大队和生产队各自所有的土地范围内开展的,其目的在于通过缩小经营主体、改变分配机制来提高农业生产效率。随着我国对于政企不分管理模式的逐步认识,1983年《中共中央国务院关于实行政社分开建立乡政府的通知》将人民公社恢复到乡政府建制,从政企分开的角度提出农村集体经济组织建设要依据生产需要和群众意愿。而对应的农村集体土地所有制并没有因人民公社制度的废除而改革。虽然人民公社内部的生产队和生产大队转为村民自治组织,但它们因掌握土地所有权而被继续认定为集体经济组织,造成《土地管理法》、《农村土地承包法》等法律及其他涉及农村土地确权、承包的政府性文件均混淆村委会与农村集体经济组织之间的关系。

1999年《宪法修正案》将农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制进行明确[11-15]。但从东营市农村生产经营制度改革的历史沿革可以看出,“双层经营体制”的概念较早出现于中央一号文《关于1986年农村工作的部署》中。当时东营市农村集体经济组织指的是原人民公社时期的三级组织。随着职能转变、产权变更等,这三级组织仅作为集体土地的承载主体,发挥着调配土地承包、分配土地收益和管理公共事务等作用,不具备实际意义上经济组织的内涵。结合调研来看,目前东营市真正推动农业企业发展和规模经营的是农民专业合作组织,如韩屋村富硒黑花生农业专业合作社、大河村鸭业养殖家庭农场等。这些农民专业合作组织均按照2006年《农民专业合作社法》的有关规定,担负着协调生产、对接市场、承接扶持政策等多项内容,取代了农村集体经济组织的生产经营职能。这些农民专业合作组织不具备集体土地所有权的主体地位,其形成、分立、解散和清算等都按照现代企业模式运作。2010年《村民委员会组织法》对于“村委会应当尊重并支持集体经济组织的自主权”的规定,虽然区分了村委会和农村集体经济组织,但依然混淆农村集体经济组织与农民专业合作组织之间的关系,缺少对集体土地所有权主体和农业经营组织的差异化界定。

2.2农村集体经济组织成员身份缺乏可操作的认定标准

根据搜集的户籍档案和历史资料显示,所调研的村庄之所以依据居住地常驻户口作为认定集体经济组织成员的做法是受到我国计划经济时期管理模式的影响。在建国初期粮食短缺的情况下,政府通过加强户籍与资源资产的绑定,实现社会财富的计划式调配。1958年《户口登记条例》中“农村以合作社为单位发给登记薄,合作社以外的户口不发登记薄”的规定,将农村集体经济组织与身份管理联系起来,造成城乡居民身份转换与粮食供应、公共服务等相挂钩。当时惠民地区内部人口迁移带有落户政策的强制性,以便于调整农业合作社内部粮食分配或城镇区域国家粮食供应2种模式的转变。农村人口外迁必须放弃原集体经济组织成员身份,避免个体多占有限土地、粮食资源的现象。而从《农村人民公社工作条例修正草案》的有关条款可以看出,农村集体经济组织从事产业类型除了主导地位的农业外,也包括手工业、商贸业和公共服务业。1977年《公安部关于处理户口迁移的规定》也指出“县及县级以下集体所有制职工是农村户口的,不得转为吃商品粮人口”。因此严格意义上讲,当时政府对于农业人口、农村户口的界定,侧重农村集体经济组织所覆盖区域农村户口的界定,并不特指专门从事农业生产的从业人员。

1984年我国开始允许务工经商农民自带口粮到集镇落户的政策,是在保留计划配给模式基础上对城乡居民迁移的有限放宽。直到1993年陆续废除粮食计划供应模式以后,东营市政府部门对于户籍的划分依据逐渐由农业、非农业转为居住地和职业[16-18]。随着市场经济发展带来物质丰富度的增加,东营市政府部门不再将农村户籍外迁与土地资源占有、粮食分配等情况相挂钩。但对于农村集体经济组织内部而言,《土地管理法》、《农村土地承包法》等法律虽然强调集体经济组织成员的权利,但缺少对集体经济组织成员身份的界定标准。通过走访发现,2015年东营市开展的农村土地承包经营权确权发证工作以户籍所在地为农村作为具有承包经营权合法身份,即政府层面对于集体经济组织成员身份的认定依据。而通过调研村庄反映出的“空挂户”、征地补偿收益分配等问题可以看出,常驻户口、从业状况均不能成为认定各级农村集体经济组织成员身份的合法、客观和充分依据。实践当中,农村集体经济组织在认定其成员身份方面强调原始居民户籍,兼顾就业状况、婚姻和血缘关系等因素。而且当前我国相关法律政策将集体经济组织与基层自治组织相等同的做法,也造成户籍与集体经济组织成员之间关系的不明确性。

2.3集体土地产权管理及收益分配与现行法律政策脱节

虽然集体土地所有制依然是重要的土地产权类型,但所调研村庄的原生产队因生产经营职能弱化、常设机构消失,其所有土地的支配权逐渐转为机构健全的村委会[19]。在2006年以前,即便中央主张稳定承包经营权,但在当时农业购销政策、农民担负乡村公共管理开销的情况下,当时东营市基层政府通过村委会干涉农村土地调整、反租倒包等现象依然普遍,直到粮食统购统销制度取消和农业税取消这种现象才完全消除,这不仅不利于土地承包经营权的长期稳定,而且在实践当中提高了村委会处置集体资产的权力。即便2011年国土资源部、财政部和农业部联合颁布的《关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》要求确权到每一个具有所有权的农民集体[20]。但因长期以来重经济轻产权、土地确权工作难以及时跟进,东营市农村集体经济组织将土地所有权落实到村民小组困难较多(表2)。除历史因素外,从大河村合并过程中集体土地所有权登记变更情况来看,政府部门也缺少将农民自治组织与土地所有权主体区分管理的意识,造成类似南屋村、大河村等村庄的村民小组处置土地资源与《物权法》中不动产依登记发生效力的规定相违背。

“分田单干”意味着农村土地产权回归个人所有,与我国社会性质和意识形态相违背。我国政府在改革初期倾向于在保留土地集体所有的基础上对农业生产经营模式进行优化。1980年《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》从落实责任、提高效率等方面对农业生产责任制进行改革,提出以合同的方式将多种生产责任制形式确定下来[21]。家庭联产承包责任制则是在政府放开对农业生产直接干预的背景下由农民逐渐选择的一种生产经营模式。农户与农村经济组织之间依然体现为债权关系,这也是导致农村土地承包经营权不稳定和收益分配模式集体化的主要原因。虽然中央于1993年明确提出“增人不增地、减人不减地”的政策来稳定家庭承包经营,由于承包经营权物权化程度较低,类似斜里村、大桓村、西韩村等村庄的家庭承包地频繁调整依然存在。即便随着城镇建设政策的推行,农村用地布局、发展理念逐渐向城镇管理模式转变。但集体层面保留集体土地所有权、征地补偿费用管理权,造成类似沙营社区等通过村改居所形成居委会拥有的权力要高于《城市居委会组织法》对于居委会职能的限定。

3 改革建议

3.1推进农村经济组织向专业合作组织过渡

破除农村集体经济组织与农民自治组织之间的绑定。严格按照《农民专业合作社法》相关规定,将东营市原人民公社时期农村集体经济组织具有的协调生产、对接市场、承接扶持政策等职能界定给家庭农场、专业户、种植大户等农民专业合作组织。通过明确农户尺度土地、劳力、资本投入与收益分配的直接联系,弱化集体土地所有制对于农民专业合作组织在资源获取、收益分配方面的制度性障碍[9]。逐步加大对农村个体企业、合作社等集体农民专业合作社组织开放性、准入性和市场化管理,以现代企业运作模式吸引外部人员、资源和资本,实现城乡、产业之间的良性互动和财富反哺。

3.2实现户籍与集体经济组织成员分置管理

分置管理户籍制度与集体经济组织成员身份,提高东营市农村落户自由度和农村资源共享性。在明确农民专业合作组织的经济实体地位基础上,将集体经济组织成员的认定与管理按照《农民专业合作社法》、《公司法》等法律纳入现代企业制度,并建立健全准入、退出机制。提高农村区域农业补贴和广大公共服务投入力度,通过推进产业均衡分布、鼓励农村人口回流,为农村经济的繁荣提供政策引导。为便于城乡居民之间资源、资本的相互流动,推进迁移人口实时性、动态化登记管理制度建设。同时,加强公共资源均衡分布的调控力度。

3.3加速农村集体土地产权制度物权化转变

《土地管理法》规定国有土地的所有权由国务院行使。而国有经济体制改革推动政府由社会经济主导者向政策标准的制定者转变。我国政府不再凭借土地的国有特性直接干预经济建设和土地分配。土地调控模式由计划式管理转变为政府控制一级市场和用途管制,实现了国有土地使用权的市场配置。东营市农村集体土地产权制度改革也应充分借鉴国有土地产权制度改革的优势,通过争取农村土地产权制度改革试点,实现农村集体土地使用权、承包经营权在个体尺度的集中和物权化转变的先行先试。通过强化政府对农户尺度土地产权的直接规划、管理权限,逐步缩小国有土地与集体土地两种所有制形式下个体土地产权的权能差异和衔接障碍,确保土地资源市场配置的高效性。

4 结论

东营市农村集体经济组织存在的各种问题是我国当前农村土地产权制度、收益分配机制的缩影,反映出政府对户籍管理、土地制度、生产经营管理认识的历史阶段性。基于对城乡统筹发展的考虑,目前东营市政府为鼓励农民进城不再强制农民必须放弃农村土地的改革,部分解除了户籍制度与个人身份权、财产权的绑定。但这种改革必须通过明晰、稳定个体土地产权,降低农村集体经济组织及其成员的不确定性对个体土地产权稳定性及其收益分配模式的影响。同时,通过市场方式将东营市农村集体经济组织内部机动地、经营性集体建设用地等土地的承包经营权、使用权确权至个体尺度。逐步弱化集体层面的土地产权管理和收益分配机制,避免因利益问题引发农村内部各级集体经济组织因主张土地所有权和收益分配范围而引发社会矛盾。现有集体层面的收益分配应通过明确收益分配时点成员的数量来落实分配的比例与配额。后续因婚姻、分户等问题引起的收益分配则应纳入家庭内部财产分割和继承的范畴。东营市农村集体经济组织、土地产权制度、户籍制度等改革都应结合区域发展、资源丰度、经济分异等综合考虑。个体与集体之间的土地产权权能界定、收益分配机制既要体现政策的阶段性,也要满足个体基本生活需求和权益保障,更要从全域视角实现城乡、区域之间资源资本、公共服务和市场经济的协调、均衡发展。

[1] 罗红云.中国农村土地制度研究(1949-2008)[M].上海:上海财经大学出版社,2012.

[2] 王艳敏.十六大以来我国征地制度改革的突破[J].红旗文稿,2012(16):21-22.

[3] 王先进.土地法全书[M].长春:吉林教育出版社,1990.

[4] 甘藏春.土地管理法制建设若干问题[J].中国土地,2010, (6): 8-13.

[5] 李宗录.我国物权法上登记对抗主义物权变动新论[J].前沿, 2015, (1): 61-64.

[6] 杨海坤,樊响.服务型法律权威理论为宪法学提供了重要的研究道路[J].学术界,2015,(6): 249.

[7] 许坚,潘文灿.新中国农村土地产权制度沿革[J].中国国土资源经济,2014,(6):18-23.

[8] 李乐.中国大陆农村土地产权制度存在的问题与分析[J].土地问题研究季刊,2016,15(3): 8-15.

[9] 李乐.我国土地产权制度存在的问题与分析[J].国土资源情报,2015,(2): 40-44,30.

[10] 张亮.青岛市崂山区农村集体土地所有权确权登记工作初探[J].山东国土资源,2014,30(2):88-90.

[11] 陈海文,贺兆成,卢绪云.农村集体土地征用补偿安置存在的问题及对策[J].山东国土资源,2006,22(2):41-42.

[12] 于建嵘,石凤友.关于当前我国农村土地确权的几个重要问题[J].东南学术,2012,(4):4-11.

[13] 关尼亚,尚作为.明确边界权利促进社会和谐——辽宁省全面推进农村土地确权登记发证工作[J].国土资源,2012,(4):49.

[14] 刘艳,张腊梅.农村土地确权与流转中的新动向及解决路径[J].山西农业大学学报,2013,(9):13-15.

[15] 张骞之,王胜军.简析农村宅基地的规范化管理[J].山东国土资源,2010,26(4):36-37.

[16] 蔡立东.宅基地使用权取得的法律结构[J].吉林大学社会科学学报,2007,(5):141-148.

[17] 郭明瑞.关于宅基地使用权的立法建议[J].法学论坛,2007,(1):19-21.

[18] 王长勇.农村宅基地使用权登记发证中的疑难问题初论[J].昆明理工大学学报,2008,(3):35-39.

[19] 叶宗达.对加快农村宅基地登记发证工作的思考[J].南方国土资源,2008,(12):27-28.

[20] 张怡然,邱道持,李艳,等.农民工进城落户与宅基地退出影响因素分析——基于重庆市开县357 份农民工的调查问卷[J].中国软科学,2011,(2):62-68.

[21] 何凤山,唐健,魏西云,等.实现发展和稳定双赢——农民工宅基地权益情况调研报告[J].中国土地,2012,(3):42-44.

Statuses of Rural Collective Economic Organizations and Their Macro-Historical Origins——A Case Study in Dongying City

LI Xuehui1, LI Le1,JIANG Guanghui2, CHEN Cuihua3, WANG Sen4, JIANG Zhengrong5, LI Guangzong1, ZHANG Chuntao6

(1. Dongying Bureau of Land and Resources, Shandong Dongying 257091, China; 2. College of Resources Science and Technology, Beijing Normal University, Beijing 100875, China; 3. Shandong Department of Land and Resources, Shandong Jinan 250014, China; 4. Shandong Provincial Land Surveying and Planning Institute,Shandong Jinan 250014, China; 5. Rushan Bureau of Land and Resources,Shandong Rushan 264500, China; 6. Zibo Deyun Real Estate Appraisal& Consultant Co., Ltd, Shandong Zibo 255000, China)

Eleven villages were selected to research the definition of rural collective economic organization and its membership. The results showed that related economic functions vanished with the change of their roles. The designation of membership is determined by rural collective economic organization themselves with diversified standards, and has little relationship with census register or career. Coupled with documentary, the conclusion can be drawn that rural collective owned land and benefit bondage are key elements impacting the definition of rural collective economic organization and its membership. Some measures shall be taken to accelerate the reform of rural collective owned land. And rural collective economic organization shall be evolved towards modern enterprise system, with admittance and quit mechanisms.

Rural collective economic organization; collective owned land; Dongying City

2016-11-29;

2016-12-17;编辑:陶卫卫

国家自然科学基金面上项目(41671519);国家自然科学青年基金项目(41501189)

李学慧(1972—),女,经济师,主要从事土地管理法律政策研究工作;E-mail: ljm20021626@163.com

F301.2

C

李学慧,李乐,姜广辉,等.土地产权视角下农村集体经济组织存在问题的历史分析——以山东省东营市为例[J].山东国土资源,2017,33(2):75-80.LI Xuehui, LI Le,JIANG Guanghui, etc. Statuses of Rural Collective Economic Organizations and Their Macro-Historical Origins——A Case Study in Dongying City[J].Shandong Land and Resources, 2017,33(2):75-80.