查良铮夕阳熠熠

王宏印

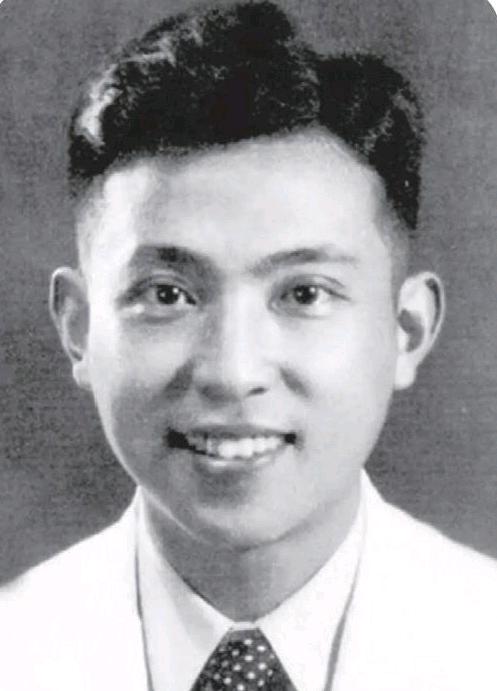

查良铮(1918—1977),笔名“穆旦”,顾名思义,注定了一生要追随太阳与光明。西南联大长征路,出征缅甸抗倭寇;九叶诗人称桂冠,译贯英俄甲美欧。穆旦于解放后几年内回到祖国大陆,在教育战线上经历了一系列的运动和摧残,百炼成钢,老而弥坚,成为一代杰出诗人和诗人翻译家,成就斐然,获得了“桂冠诗人”的礼赞,饮誉文坛。

一

1976年3月,穆旦(查良铮)写了那首著名的《智慧之歌》,无论在思想上还是艺术上,都达到了一个高峰:人诗俱老,淡泊而富于诗意,充满了生活的哲理和人生的感悟。爱情、友谊、理想,都已经不再属于他,而只有智慧之树,用生命的苦汁滋润的智慧之树,永远常青。

《智慧之歌》是穆旦的代表作,尤其是后期的代表作,写于1976年3月那个尚未解冻的春天里。孤独中的诗人,一个任意的日子,怀着满腹的向往,却沿着似曾相识的思绪,由东村7号那红砖砌成的平房,走出南开校园东门,走向荒芜的墙边路径,过了八里台的大十字;他彷徨了一会儿,接着往前走,也许是要去水上公园,或者已经不知不觉间走到了林间,懵然地,停止脚步。一个扑面而来的句子,横在面前:

我已走到了幻想底尽头,

这是一片落叶飘零的树林,

每一片叶子标记着一种欢喜,

现在都枯黄地堆积在内心。

(《智慧之歌》)

多少次,诗人由痛苦想到了自己的命运,以至于人类的命运。也许他想起了莎士比亚关于人是万物的灵长的说法,也许他想起了荀子关于人有灵性因而高于其他动物和植物的说法。他想起了弥尔顿,那《失乐园》的作者,还有叶芝,那《茵尼斯逍遥岛》的向往者,他说:“我要起身离去,去茵尼斯逍遥岛……”但他无处可去,只有校园,他的出发点和归宿,他只有校园——即便他失去了课堂,还有教师的名分。

二

1976年1月的一日,诗人骑着自行车外出,不小心一个急转,突然跌倒在地。车子离开了人的掌握,人也失去了车子的依托。诗人躺在街上,一群人围着,七言八语地说:

“这位老大爷岁数可不小啦,摔得够重的。”

“可不是吗?还是不出来的好。嘛事!”

诗人听着心里老大不舒服,心里想我怎么那么老?于是对他们说:

“同志们走吧,我自己会起来的。”

可是怎么也起不来。

“这是一个信号:的确年老不行了。快完蛋了。”

诗人在心里说。

这一年,分明已觉老迈之年的诗人,拖着受伤的躯体,他要移动:

市街的一角去寻找惆怅

因为我们曾在那里无心游荡,

年轻的日子充满了欢乐,

呵,只为了给今天留下苦涩!

(《老年的梦呓》)

4月的一天,穆旦站在天津老城厢的街道上,浮想联翩,幻想油然而生,便有了那首符号化了的《城市的街心》:

大街伸延着像乐曲的五线谱,

人的符号,车的符号,房子的符号

密密排列着在我的心上流过去,

……

诗人莫名地站在街心,感叹时光的流逝、世事的虚幻,“感到自己的心比街心更老”。

数日后,也许是受到了叶芝的启发,他写了《听说我老了》这首著名的诗。但是,他不服老,自我在内心沸腾:

人们对我说:你老了,你老了,

但谁也没有看见赤裸的我,

只有在我深心的旷野中

才高唱出真正的自我之歌。

(《听说我老了》)

也许又从这一首诗,变出了《老年的梦呓》。

他还写了自我的诗,写了四季的诗。穆旦喜欢秋天,但他也写了最不喜欢的夏天和严酷的冬天,以及那早年就写过的如今已日渐遥远的春天。

在生命的最后的日子里,到了1977年初的时候,穆旦就没有再写诗,但还是写了书信,信中讲了自己的病情,疗救的希望,以及割舍不下的《拜伦诗选》,还有他所喜欢的秋天。

我的腿不能自由走动,架拐走,不能太远,在这种情况下,只有守在天津。也想,如果天津治不了(地震不收),那我也许到春三月就去北京治疗,那时我们就可以见面了。我也可以把我弄出的《拜伦诗选》给你带去一看。你看如何?同信附一诗是我写的,请看后扔掉,勿传给别人看。我对于秋冬特别有好感,不知你在这种季节下写了什么没有?(查良铮:《致郭保卫的信(二十二)》,载《蛇的诱惑》,珠海出版社,1997年,第259页)

這封信写于1977年1月3日。

三

1977年春,59岁的诗人翻译家穆旦走到了他苦难而丰富的生命的最后一程。

这一年,行动不便的穆旦,拄着拐杖进进出出,时而接见一些喜欢诗歌的青年,谈诗论艺;但在很多时间里,还是不断地写信,给老友,给青年,叙述旧年情意,讲述文学的要义。他的思想,一点也没有离开周围的现实,虽然他满怀着更其遥远的梦想。

1月12日,在给郭保卫的信中,穆旦寄上了他写于前一年4月的一首诗《演出》。一个直接的契机似乎是为了应和这位年轻人的一首诗《歌手》,但实际上则可以看作是诗人对于现实的批评的同时对于艺术的批判的余兴未尽——这一次,也是最后一次,诗人以极为在乎的态度,观看和评论了可笑的独角的舞台上那可笑的滑稽的表演。

慷慨陈词,愤怒,赞美和欢笑

是暗处的眼睛早期待的表演,

只看按照这出戏的人物表,

演员如何配制精彩的情感。

(《演出》)

人生的戏看尽了,信也快写完了。在舞台上可以指责演出缺陷的他,在书信中可以提供有益建议的他,一直以来就特别固执地关注内心追求的诗人,在这生命的最后驿站,更加频繁而深刻地返回到自己的内心。

诗人这时的内心体验,就要和自然的节律相融合了。

在这一“向死而生”的特殊时期,穆旦写了不少咏四季的诗,其中有几首名作。

春天似乎已经遥远,可是又要光顾了,像个不值得信赖的故人:

多年不见你了,然而你的伙伴

春天的花和鸟,又在我眼前喧闹,

我没忘记它们对我暗含的敌意

和无辜的欢笑被诱入的苦恼;

(《春》)

夏天,太喧腾了,太刺激了,太不值得回味了:

绿色要说话,红色的血要说话,

浊重而喧腾,一齐说得嘈杂!

是太阳的感情在大地上迸发。

(《夏》)

穆旦最喜欢秋天。1976年9月,他一连写了三首秋天的诗,还有两首没有注明写作时间的,被作为秋的“断章”,也收入了《穆旦诗全集》。这里只选第一首加以评析。

与《春》的回忆中的缠绵与相遇中的警惕相比,再与《夏》的浮躁、空洞、嘈杂和装腔作势相比,《秋》要显得淡泊、清澈和深邃得多。而诗人的诗兴,也在秋天很容易引发出来。

蔚蓝的天空仿佛醉汉恢复了理性,而大街却为秋凉笼罩了一层肃静。田野变得井井有条,谷物归仓,泥土休憩,吹来好一阵清爽的秋风。秋之神,仿佛陷入了沉思,回忆起那狂乱的夏季,从中汲取一些哲理,加以宣讲。当然,诗的语言比这要有趣得多:

一整个夏季,树木多么紊乱!

现在却坠入沉思,像在总结

它过去的狂想,激愤,扩张,

于是宣讲哲理,飘一地黄叶。

(《秋》)

虽然是抱着生的希望,然而诗人的心,已经接近了早有预感的死亡。此时,在生命最终返回自身的运作中,诗人以自己独特的方式,以一个现代诗人对生命的敏感,渐渐地进入了冬的体验:

我爱在淡淡的太阳短命的日子。

临窗把喜爱的工作静静做完。

(《冬》)

早春二月,在生之大限来临的时候,诗人穆旦做了些什么呢?

根据家人的回忆,在临住院准备手术的前夕,穆旦一个人待在房间里,整理他的诗稿。

完了。当家里人进去的时候,发现了整整一纸篓撕碎的稿纸。他们也许还未明白,诗人像一位严格的画家,检视自己一生的作品,将未成品的或达不到标准的画作一律销毁。

穆旦最后给妻子说:“我已经译完了普希金和拜伦的值得介绍给中国读者的诗篇。”

也许,作为翻译家的诗人是没有缺憾的,在已经译完了值得翻译的诗的意义上。

后来,在诗人去世以后,家里人发现了一张纸,上面写满了诗的标题。他们仔细地研读这些信息,发现在这晚年的60首诗作中,有些是有作品的,而其余的,则没有作品。后来,他们把这些晚年的诗作,仅残存的21首,放到了《穆旦诗全集》里,其余大多数,则永远地消失了。

四

关于穆旦最后的时刻,我们已经无从得到准确的消息,只有从长子查英传为其父亲补写的日记(“一本小而薄的学生用笔记”)中:窥见一些片段:

1977年2月25日 上午由小明接回家洗澡换衣准备手术。

25日 中午,上午和小平老师、吕老师、李津、老姑(铃)谈话,吃饭晚了,加上回家等八路汽车,午1点吃过半碗饭,就感胸痛、躺床上。下午4点半在家做心电图,查明是心肌梗塞,下午6点,由南大校车送一中心医院,住院在抢救病房,夜11点做心电图,说好转。

2月26日 凌晨3点50分突转坏,抢救无效,妈妈、小瑗、小英在场。

3月1日 火化,存放在东郊火葬场26室648号内。

(《穆旦诗文集》(第2卷),人民文学出版社,2006年,第307页)

穆旦的突然离世,使他的妻子悲痛欲绝,也后悔不已。在穆旦最后的日子里,在“四人帮”倒台的消息传来以后,穆旦曾希望能重新拿起笔来写诗,而妻子却为了安全计,劝告诗人放下笔:“咱们过些平安的日子吧,你不要再写了。”他无可奈何地点点头。

我后来愧恨当时不理解他,阻止他写诗,使他的夙愿不能成为现实,最后留下的二十多首绝笔,都是背着我写下的。他去世后,在整理他的遗物时,孩子们找到了一张小纸条,上面写着密密麻麻的小字,一些是已发表的诗的题目,另外一些可能也是诗的题目,没有写成诗,也许没有写,也许写了又撕了,永远也找不到了。(周与良:《永恒的思念》,载《丰富和丰富的痛苦》,北京师范大学出版社,1997年,第161页)

作为丈夫的诗人,还答应过妻子要去旅游,要去看朋友,可是,已经没有机会了。

可是,再没有机会了。良铮回国二十多年,过的多半是受屈辱受折磨的日子。没有好好休息过,当然更没有游览黄山的机会,连他去世前答应要去北京、山西看看老朋友,也没有去成。他走时,只有59岁呵!如果天假以年,现仍健在,他又能写多少诗,译多少好书,更不要说与我畅游黄山了。一想到这里就不忍再想下去了。(周与良:《永恒的思念》,载《丰富和丰富的痛苦》,北京师范大学出版社,1997年,第163页)

1981年11月17日,穆旦逝世数年之后,他的骨灰安放仪式在天津市烈士陵园举行。只是在这时,一位代表校方的副职人員宣布:“1958年对查良铮同志做出了错误的决定,1980年经有关部门复查,予以纠正,恢复副教授职称。”

这一年,当历次政治运动中受迫害的诗人的幸存者重新“归来”,拿起笔投入写作的时候,有两部诗人合集相继出版。一部是由绿原、牛汉编选的《白色花》,收录了受胡风事件牵连的与《七月》有关的共二十位诗人的作品;另一部是《九叶集》,收录了包括穆旦在内的属于“九叶诗派”的九位诗人的诗作。

这部副标题为“四十年代九人诗选”的诗集,写着这样的献词:

在编纂本集时,我们深深怀念当年的战友、诗人和诗歌翻译家穆旦(查良铮)同志,在“四人帮”横行时期,他身心遭受严重摧残,不幸于一九七七年二月逝世,过早地离开了我们。谨以此书表示对他的衷心悼念。

辛笛 陈敬容 杜运燮 杭约赫

郑敏 唐祈 唐湜 袁可嘉

一九八〇年一月 北京

1985年5月28日,穆旦骨灰安葬于北京香山脚下的万安公墓。按照夫人周与良先生的意思,一部查译《唐璜》陪伴着这位卓有成就的译者。“诗人穆旦之墓”刻在墓碑上。

诗人穆旦,翻译家查良铮,将永垂史册而不朽!

十七年以后,2002年的5月1日,穆旦夫人周与良女士在美国逝世。第二年9月21日,子女将其骨灰迁回北京,与诗人穆旦合葬于万安公墓。一对患难夫妻,饱经了尘世的沧桑,终于安眠在祖国的故土里。