西部学校校园欺凌的实证研究

梁燕玲,蒙宗宏,潘玉

(渭南师范学院教育科学学院,陕西渭南 714099)

近年来,校园欺凌事件屡见报端,成为社会关注的焦点。最高人民检察院通报,2016年1月至11月,提请批准全国检察机关接受处理逮捕的涉嫌校园欺凌和暴力犯罪案件高达1 881人;受理移送审查起诉3 697人[1]。校园欺凌现象因这一则新闻引起了社会的普遍关注,一时成为教育工作者讨论的热点问题。

教育领域的研究者对校园欺凌的学术关注开始较早,起步晚。 1897年L.伯克(L.Burk)发表在《教育学专刊》第4期上的“嘲弄与欺凌”被视为最早的关于欺凌问题的专题论文。自此以后直到1978年,挪威卑尔根大学心理学系的 Olweus教授出版了英文版的《学校中的攻击:欺凌者与替罪羊》一书,它的出版被视为学校欺凌问题系统研究的开端[2]。1983年,挪威3位学生不堪忍受学校中其他同学的欺凌,在几个星期内相继自杀。这一事件引起了挪威社会和政府的震惊和关注。受挪威教育部委托和资助,卑尔根大学的Olweus教授于1983~1985年领导了全国范围的学校欺凌问题调查研究和反欺凌运动,被调查的学生达13.8万名[3]。这是世界上最早、迄今为止规模最大的关于学校欺凌问题的研究活动。欺凌问题成为一个国际性的研究课题,也不过几十年的时间。

国内外相关研究数据揭示了欺凌行为、反社会行为和高危险行为之间的正相关关系,欺凌者的犯罪率较大;并且发现了欺凌行为对受害者身心持续性的内在创伤。在校园欺凌研究方面,学者通过文献法、调查问卷法和访谈法对校园欺凌现状、特点、原因、危害、解决方法等都有着研究。他们研究得出校园欺凌伴随着学生的学习生活一直存在,其特点与学生的年龄、性别都有着关联,校园欺凌严重危害了学生的身心健康,要通过学校、家长和学生自身多方面、多渠道去解决校园欺凌问题[4]。有研究者在农村寄宿制学校研究方面,通过文献法、问卷调查法和访谈法对寄宿制学校学生的情感关怀[5]、生活教育[6]、卫生健康状况[7]等很多现实问题都有了比较深入的研究,研究表明农村寄宿制学校学生在这些方面都存在着诸多问题,如课余生活单一、卫生健康状况令人担忧等,也提出了通过学校、家长、学生自身3个方面合作的解决方法。也有研究者指出,已经普及的网络社交平台对青少年产生了显著影响[8],可以预测网络欺凌也将成为主要的校园欺凌形式,校园欺凌正在影响学生的心身健康。基于对17 841名农村寄宿制学校在校学生的调查研究指出:校园欺凌让农村寄宿制学校学生更受伤;此研究采用Cheng等人编制的校园欺凌问卷了解校园欺凌现状,并采用国际通用的调查量表测量学生在焦虑、自卑、抑郁等方面的情况;研究结果表明,农村寄宿制学校校园欺凌现象高于其他普通学校、寄宿生和男生心理状况令人担忧[9]。2015年11月7日,中国学者关于学校欺凌问题及其干预的专题学术研讨会在北京召开,在学校欺凌的机理及应对策略探讨的基础上,出台了《反校园欺凌共识》(以下简称《共识》)。《共识》强调:建立反校园欺凌的社会机制,加强学校与家庭、社区的合作,引导学生及家长、社区居民了解校园欺凌表象、本质和后果,遏制和减少欺凌事件及其蔓延;全面调查中国校园欺凌状况,为深入研究中国中小学校园欺凌的特征、成因、干预、破解等问题提供真实数据,进而为相关教育政策的制定、预防制度和机制的建立提供理论支撑。

校园欺凌的受害者作为弱势群体,一般不会主动求助,导致校园欺凌较为隐蔽,呈爆发性显现。其社会效应难以预料,使得校园欺凌成为中国乃至全球中小学校一个普遍存在的教育社会学问题。西部农村贫困地区分布较广,青壮年劳动力普遍在外打工,农村寄宿制学校较多,这类学校校园欺凌现象发生率较高,成为社会公众和媒体关注校园欺凌现象的焦点。陕西农村寄宿制学校众多,特别是近年来县级政府为优化组合基础教育资源,平衡城乡师资配置,推行“撤点并校”,促使农村寄宿制学校数量剧增。性格不同、地区各异、因特殊的生长环境而产生不良行为习惯的学生,汇聚到一起,矛盾冲突在学生间时常发生,造成校园欺凌频发。笔者以陕西、农村寄宿制学校、校园欺凌为关键词,在中国知网和万方数据知识服务平台上,均未搜到相关研究文献。由于地域不同,实际情况各异,本文旨在借鉴已有研究成果的基础上,以西部地区具有代表性的陕西某乡镇一所寄宿制小学和一所寄宿制初中的在校学生为样本,分析与研究此类学校校园欺凌的现状、特点。

一、研究设计

(一)核心概念

校园欺凌是指同学之间故意通过肢体、言语、关系、网络等不同方式侵害他人身心,对他人造成伤害的恶意行为。根据欺凌发生方式和表现形式不同,校园欺凌一般分为直接和间接欺凌两种类型。前者主要指身体欺凌和言语欺凌。后者是欺凌者借助于第三方实施的行为,主要包括背后说人坏话、散布谣言和社会排斥等。

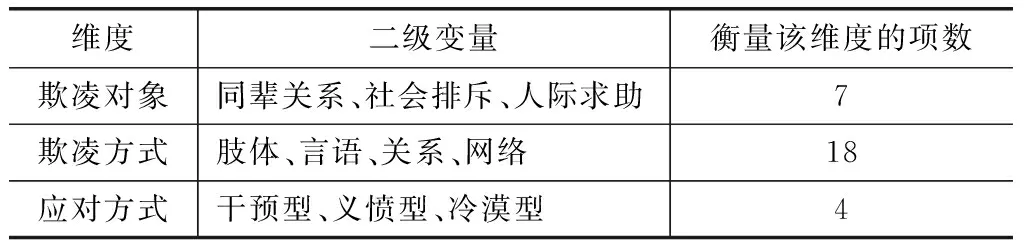

本研究主要从欺凌对象、欺凌方式、应对方式来对校园欺凌行为进行分析。欺凌对象从学生同辈关系、社会排斥和人际求助3个方面进行检测。同辈关系以学生朋友多少为依据。社会排斥用学生课间玩伴和是否感到孤独等方面为内容。人际求助则以学生向老师、父母或朋友求助的概率为数据。Olweus教授认为,当一个儿童在一段时间内重复遭受来自另外一个或多个儿童的消极行为时,这个儿童就是在受欺凌。这里的消极行为既包括言语方面的,如威胁、戏弄、辱骂、奚落、嘲弄和起外号等;也包括身体方面的,如打、踢、推搡、抓、咬以及勒索、抢夺物品等。力量的非均衡性和重复发生是欺凌行为的显著特征[10]。Cheng 等人将校园欺凌行为描述为身体欺凌(拳脚攻击、推搡、破坏、侵占财物等)、言语欺凌(辱骂、讥讽、起绰号、威胁等)、关系欺凌(散布流言、忽视、排斥等)、网络欺凌(在网络社交平台发布图片或侮辱性语言)4种表现形式[11]。学生面对校园欺凌会出现3种不同的应对方式:干预型,设法帮助被欺凌的同学或主动寻求帮助;义愤型,认为欺凌他人是不对的行为,未出现积极应对行为;冷漠型,认为不关我的事,完全处于旁观者立场。

(二)研究工具

借鉴Cheng 等人编制的校园欺凌调查问卷的校园欺凌4种方式[11],本文采用张文新修订的挪威心理学家Olweus的儿童欺凌问卷(Bully/Victim Questionnaire)为测验工具[12],编辑适用于农村寄宿制学校学生的调查问卷。被测试者在问卷上得分越高,表示受欺凌越严重。在检测发生率时,以“一月发生两三次”为临界值(表1)。

(三)研究对象

本研究采用整群抽样法,以陕西省乡镇地区的一所寄宿制小学和一所寄宿制初中300名在校学生为调查对象(表2、表3)。全体被测试者在性别、年级、就读方式方面均衡分布,通过不记名方式进行问卷填写。本次调查总共发放问卷365份,回收350份,回收率为95.89%,无效问卷为50份,最终有效问卷300份,有效问卷回收率为82.19%。

二、研究结果

笔者对收集到的数据分析发现,西部学校校园欺凌现象在性别、学段和就读方式3个分类变量上具有显著的群际差异,体现在欺凌行为的发生率、欺凌方式和应对方式3个方面。

(一)从整体看

作为样本的2所农村寄宿制学校校园欺凌可测到显著的分类变量差异:欺凌方式存在显著性别差异、学段差异;欺凌对象存在就读方式差异;应对方式在就读方式、学段两个分类变量上存在显著差异。

1.欺凌方式存在显著的性别差异

表4为寄宿制学校校园欺凌性别差异。由表4可知,在欺凌方式这个维度上存在显著的性别差异,在欺凌对象、应对方式这两个维度上无明显差异。其中男生在言语、肢体、关系、网络检出率分别为:38.7%、34.3%、25.7%、1.3%;女生检出率分别为:39.3%、28.7%、28.3%、3.7%。经方差分析和事后检验,男生比女生更倾向于肢体攻击型欺凌行为(P=0.034<0.05);女生比男生更倾向于关系欺凌(P=0.047<0.05);言语欺凌在男生女生之间都可能出现,是欺凌的主要方式。网络欺凌在男生女生之间都有极少数存在,明显低于其他方式。这可能因为农村寄宿制学校学生经济条件有限,不具备网络欺凌的物质条件,因此网络欺凌较少,传统校园欺凌方式仍占主导。

表1问卷结构分析

表2样本基本分布情况(小学)

表3样本基本分布情况(初中)

2.欺凌方式和应对方式存在显著的学段差异

经方差分析,数据显示,小学和初中学段学生在欺凌对象(P=0.033<0.05)和应对方式(P=0.021<0.05)这两个维度差异显著,经事后检验(Scheffe法),小学阶段欺凌行为平均数显著高于初中阶段,说明相比初中阶段,小学阶段欺凌行为发生率高。

具体分析表明,在欺凌方式这一维度,小学阶段肢体欺凌和关系欺凌检出率分别为18.7%、20.1%,都低于初中阶段的23.2%、33.3%。关系欺凌和肢体欺凌这两个因子在学段变量上有显著差异。在应对方式上,经方差分析,小学阶段相比初中阶段干预型更多(P=0.039<0.05),小学、初中干预型检出率分别为38.4%、27.6%,初中学生多表现为义愤型,检出率60.3%,高于小学阶段的51.3%。应对方式在义愤型和干预型两因子上学段差异显著(P=0.043<0.05)。

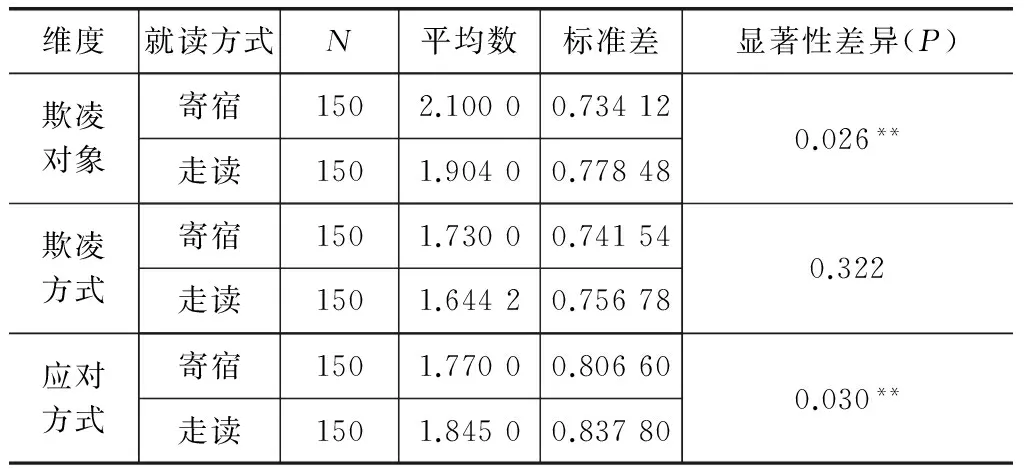

3.欺凌对象和应对方式存在显著的就读方式差异

表5为陕西农村寄宿制学校校园欺凌就读方式差异。数据显示,校园欺凌在就读方式上的总分表现差异显著。具体表现为欺凌对象和应对方式差异显著,欺凌方式不存在显著就读方式差异。在欺凌对象这一维度,寄宿生同辈关系、社会排斥情况和人际求助得分都低于走读生,寄宿生同辈关系差,“在班级中一个朋友也没有或只有一个好朋友”这一项的检出率为31.4%,高于走读生(12.3%);社会排斥检出率为24.4%,高于走读生(11.3%);人际求助少,谁都不告诉的概率高达61.3%,高出走读生一倍(31.3%),告诉老师、父母或朋友的概率分布为13.3%、10%、10%,都低于走读生(22.7%、22.7%、11.3%)。由数据可见,欺凌对象就读方式差异显著。

表4寄宿制学校校园欺凌性别差异

注:P>0.05为差异性不显著;0.01 P<0.01为差异性极其显著。 对校园欺凌的发生率进一步分析发现,寄宿生较走读生更容易受到欺凌。寄宿生被欺凌(一月发生两三次)的检出率为21.3%,比走读生高出6.4个百分点;同时,寄宿生欺凌他人的发生率为24.3%,低于走读生28.4%的发生率。由此可见,寄宿生更容易受到欺凌,是校园欺凌主要对象。在应对方式这一维度,寄宿生较走读生更多表现为义愤型64.3%,高于走读生的54.2%。干预型为30.6%,低于走读生40.5%。应对方式存在显著的就读方式差异。 学生对欺凌的态度多表现为义愤型,旁观型占极少数,学生人际求助意识弱。 了解学生面对欺凌的态度,才能更好更有效地预防校园欺凌。从学生整体来看,有58.3%的学生选择了义愤型,只有8.7%的学生选择了冷漠型,33%的学生选择干预型。这说明寄宿制学校学生对校园欺凌能比较客观、正确地看待,大多数学生能认识到其是不正确的,也愿意帮助受害同学,只有极少数同学冷眼旁观。 但进一步对学生受欺凌后的人际求助方式进行数据分析发现(表6),在受到欺凌之后,77.3%的小学生会选择告诉老师、父母或朋友同学以寻求帮助,22.7%的学生选择独自面对。初中学生选择“谁都不告诉”占大部分,检出率为51.3%,都告诉只是极少数,仅有12%,只告诉老师的概率为17.3%,只告诉父母的概率为13.6%,只告诉朋友的概率为10.3%。相对小学生而言,初中学生人际求助少。笔者进一步具体分析数据发现,小学阶段学生相比初中阶段学生而言,人际求助较多,告诉父母和老师的概率为49.3%,高于初中阶段的19.3%,都不告诉的概率为22.7%,低于初中生的51.3%。由以上数据可知,寄宿制学校学生虽然能够比较客观正确地看待欺凌行为,但在校园欺凌发生之后,多数学生选择消极逃避,并没有积极寻求帮助,多数人选择独自承受。 校园欺凌不仅是一个教育热点问题,而且已经引起政府部门高度关注,如何从政策角度解决校园欺凌行为,已经提上了议事日程。2016年5月9日,国务院教育督导委员会办公室向各地印发《关于开展校园欺凌专项治理的通知》,要求各地各中小学校针对发生在学生之间,蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺凌、侮辱造成伤害的校园欺凌进行专项治理。本研究结果希望有助于校园欺凌的预防与干预。相对较发达的东部地区,西部地区经济和教育发展相对落后。研究表明近 78%的校园欺凌事件发生在经济发展欠发达和落后地区,经济状况与教育资源有着密切联系[13]。农村地区学校的资源配置尤其不足,再加上青壮年劳动力外出打工形成的家庭教育长期缺位,为学校应对校园欺凌行为带来了普遍困难。在有限条件下,针对校园欺凌行为发生的群际特征,尤其关注寄宿学校的寄宿生这一群体的行为特征,有利于学校制定有针对性的教育管理、服务制度和帮扶措施[14]。 表5陕西农村寄宿制学校校园欺凌就读方式差异 注:P>0.05为差异性不显著;0.01 表6人际求助年级数据比较 % 对两所寄宿制学校学生的调查和数据分析结果表明,校园欺凌的形式和应对方式上存在显著的性别和学段差异。结合欺凌现象的群际差异,学校有必要利用主题班队会和其他校园活动,对学生开展差异化教育[15-16]。针对男生易发生肢体欺凌的特点,设计角色扮演的情景剧等活动,引导其认识以暴力解决问题是无效的,并预计可能产生的后果;针对女生易发生关系欺凌的特点,引导其换位思考,体会欺凌对象内心感受。小学肢体欺凌检出率高于初中学段,且应对方式也从干预型为主转换为义愤型为主,数据表明,随着年龄的增长,生理和心理都不断发展,初中学生对待欺凌的态度也会考虑更多因素,学生不再积极干预,制止其发生,而是选择冷漠应对、不作为、不求助。出现这个趋势的原因可能与家庭教育和学校教育的共同作用有关。有研究表明,暴力型家庭教养方式会培养出两种差异性的性格,或成为校园被欺凌的对象,或成为校园欺凌实施者[17]。针对学生欺凌的性别差异和学段差异,应形成有效的家校合作机制,形成合力。尤其在初中阶段,及时发现被欺凌却选择隐瞒的学生,减少校园欺凌行为的发生率,防止长期累积形成恶性事件。 寄宿生受欺凌的检出率高于走读生,是主要受欺凌对象。与走读生相比,寄宿生在班级中同辈关系差,朋友少,易受到社会排斥。寄宿生面对欺凌多为义愤型,而且面对欺凌不会主动寻求人际帮助。对调查问卷中基本问题的分析发现,在农村寄宿制学校,寄宿生每周回家一次或一周以上回家一次的概率达到60%,寄宿生和父母沟通感情的时间很少,亲子关系较为疏离,缺少父母对学生情况的正确引导和支持。此类问题又导致了不愿求助、无人求助的局面。针对这个特征,教师对寄宿生的求助要给予积极有效的反馈,了解寄宿生的困难,对寄宿生在校生活给予多方面关注,和其监护人多沟通,形成积极互动、及时沟通的家校合作机制。 同时,应特别关注寄宿生心理健康教育和心理咨询工作,通过与学生谈心,对学生的轻微暴力倾向加强心理疏导;引导学生学会容纳别人,建立广泛、良好的人际关系。寄宿生同辈关系差,朋友少,更容易产生心理问题和危险行为。对内向羞怯、经常上课迟到或课间经常独自一人的寄宿生,尤其要多加关注,把握学生行踪,及时有效地处理欺凌问题,防患于未然。另外,数据比较发现走读生欺凌他人的发生率高,说明对走读生尊重他人、同情他人的教育也要相应加强。 有研究表明,从学生个体特征看,学习表现不佳、学习素养偏低是其中一个颇为明显的外显特征[15]。学生进入基础教育阶段,学校教育将逐渐替代家庭教育,承担起学生道德认知发展的重任。东方荣辱观遵循内在的善,尊崇礼仪文明、培育良知良能、重视经验认识和社会理性及道德选择的正当性;西方荣辱观强调道德尊严、社会责任,服从理性、服从真理、尊重美德,塑造强大社会自我[16]。这两种道德观念在学校教育提供给学生的课程教育资源中均有体现。语言文学、政治和历史的教育,数学、生物、物理、化学的科学教育,都包含东西方道德认知教育的优秀文化遗产。目前学校以应试为主要目的的课程教育,注重学生的知识记忆和再现以应付考试,并不能完全体现中国学校教育“德育为先”的第一基本原则。 以塑造和强化学生个体尊严和社会责任为目的的校园文化建设,可以产生与有效的课堂教育同样重要的、促进学生道德认知发展的效用[17]。学校应组织主题班队会、校园广播台、主题辩论赛和征文活动等形式,在学生中形成积极向上的舆论环境,促使学生提高分辨是非的能力,形成正面的道德观念,也会对有校园欺凌倾向的个别学生形成较大的舆论压力;学校还可以利用黑板报、校园文化墙、手抄报、宣传讲座、印发宣传画册等对校园欺凌的形式、危害和预防措施等加强宣传,提高学生就对校园欺凌的能力,激发学生自我意识的觉醒和自我保护的勇气,让学生认识到携手共同应对校园欺凌的重要性。对旁观型学生要加强鼓励,引导向干预型转变,对干预型学生要给予赞赏和表扬,对冷漠型学生要加强引导教育,让其正确认识校园欺凌。 另外,对于有校园欺凌行为倾向的学生,学校可以通过各种实践活动为他们创造发挥特长的机会,“通过增强学生的积极心理资本水平能够降低他们的消极情绪,改善他们的心理健康,这将有助于学校管理者和教师通过投资加强学生积极心理资本水平建构来减少校园欺凌”[18]。同时,学校、教师和社区及其监护人应多关注这些学生,在情感上为他们提供支持,也可逐渐消除他们对同伴的负面认知和情绪,同时关注有欺凌行为倾向学生的心理健康,改负向惩罚为正向情感支持,对校园欺凌起到有效的预防作用,减少校园欺凌事件的发生率[19-20]。 综上所述,在中小学校园尤其是西部寄宿制学校,校园欺凌已经成为需要学校、家长、社区和学生等多方利益相关者共同面对、合力解决的问题。及时了解校园欺凌行为的群际特征和差异,以及网络时代校园欺凌现象发生的新变化,有利于学校和家长、社区形成三方协同的预警机制,及时发现并提供帮助,避免持续、隐蔽的校园欺凌行为酝酿成突发恶性事件。 [1] 周斌.2337人校园欺凌暴力犯罪被起诉[EB/OL].(2017-02-27) [2017-02-28].http://www.spp.gov.cn/zdgz/201702/t20170228_182494.shtml. [2] Olweus D. Bullying at school: what we know and what we can do[M]. Oxford: Blackwell,1993. [3] Edmondson,Lynne,Hoover,et al.Process evaluation of a bullying prevention program: a public school-county health partnership[J].Reclaiming Children & Youth,2008,16 (4):25-33. [4] 周常稳,任锐.中小学学生欺辱事件的特点、成因及对策[J].教育与管理,2015(28):29-31. [5] 孙临美,林玲.儿童校园欺凌问题的现状归因及对策[J].校园心理,2009(3):153-156. [6] 李爱.青少年校园欺凌现象探析[J].教学与管理,2016(3):66-68. [7] 王莉.农村寄宿制小学生情感关怀研究[J].内蒙古师范大学学报:教育科学版,2011,24 (12):52-54. [8] 孟芳兵.SNS平台对青少年群体人际交往影响的实证研究[J].长安大学学报:社会科学版,2010,12(3):116-120. [9] 吴方文,宋映泉.校园欺凌:让农村寄宿生更“受伤”——基于17841名农村寄宿制学校学生的实证研究[J].中小学管理,2016(8):8-11. [10] Olweus D.Aggression in the schools:bullies and victimization in school peer groups[J].The Psychologist,1991(4): 243-248. [11] Cheng Y Y,Chen L M,Liu K S,et al.Development and psychometric evaluation of thes chool bullying scales:a rasch measurement approach[J].Educational & Psychological Measurement,2011(1):200-216. [12] 张文新,武建芬.Olweus儿童欺凌问卷中文版的修订[J].儿童发展与教育,1999(2):7-11,37. [13] 李伟清.中国校园欺凌调查与中美治理对策研究[J].教育科学研究,2017(11):54-59. [14] 朱敏,陈润,车丽容.寄宿制小学卫生和健康状况的调查——四川省通江县正文小学个案分析[J].现代中小学教育,2006 (11):71-73. [15] 李芳霞.校园欺凌行为状况调查及干预策略研究[J].宁夏社会科学,2017(3):133-136. [16] 谢阳举.中西哲学史上主要荣辱观比较[J].长安大学学报:社会科学版,2011,13(4):68-75. [17] 陈纯槿,郅庭瑾.校园欺凌的影响因素及其长效防治机制构建——基于2015青少年校园欺凌行为测量数据的分析[J].教育发展研究,2017(20):31-41. [18] 张诗雅,黄甫全.校园欺凌问题的调查研究[J].全球教育展望,2017(3): 103-117. [19] 姚建龙.防治学生欺凌的中国路径:对近期治理校园欺凌政策之评析[J].中国青年社会科学,2017,36(1):19-25. [20] 任海涛.“校园欺凌”的概念界定及其法律责任[J].华东师范大学学报:教育科学版,2017,35(2):43-50,118.(二)从学生整体看

三、分析讨论

(一)结合学生群际特征差异,积极应对校园欺凌现象

(二)针对寄宿生的群体特征,采取反制校园欺凌的有效措施

(三)体现课程教育的德育功能,营造消弭欺凌行为的校园文化氛围

四、结语