青山周平:打破隔离,找到家滋味

唐安

青山周平来到北京就被胡同吸引了,于是他搬进胡同生活,今年是第十二个年头。胡同不同于日本的独栋住宅,也不同于西来的封闭式公寓,它是一个有趣的共享空间,邻里交流生动随意。青山周平特别说起一个故事:一次他在委托人家里做客,两人正聊着天时,邻居突然从后门进到委托人家里,并没有敲门,说完几句话就走了。这种亲昵到突兀的行为令日本人青山周平非常惊讶又十分惊喜。他直觉的意识到,这是胡同这种空间形式给人们带来的从心理到行为上的影响。出于对胡同的热爱,他关注北京的老城改造,同时也关注城市中独居的年轻人——“空巢青年”群体正随着城市的扩张而扩大,并渐渐形成社会热点话题。青山周平希望以中国传统的胡同精神打破隔離,让人与人自由连接,让人们活得与这个城市有连接。

与青山周平的采访约在东四九条的“共享际”,就在张自忠路地铁站旁边,他在那有一个已经完成的项目——未读书店。

共享际是一个共享型的建筑空间,地下一层可以联合办公,不同创业项目的年轻人在这里共用工作空间,中间一层是生活区,功能类似于客厅,可用于餐饮,聚会,读书,娱乐。未读书店就在这一层——18张可以旋转方向,但是被固定在水泥墩上的椅子,好像是书店的主体,但其实只有等阅读或者交流的人坐上去,书店的定义才完整起来。

共享际的楼上一层是居住空间,每间房仅15-20平方米,麻雀虽小,五脏俱全,生活很方便。这样一个建筑空间构成了一个生动的社区,表达了年轻人共享与交流的愿望。

青山周平非常推崇这样的理念,他乐意向朋友们介绍这一处已经实现的理想生活形态,他说从东京来的朋友也很喜欢,来看了就直接住下了,现在东京还没有出现这样适宜年轻人的社区空间。

今年是青山周平来北京的第十二个年头,这位日本建筑设计师对北京的胡同情有独钟,这么多年一直住在胡同里,比北漂们更像老北京。他说与其说是喜欢胡同里的传统建筑和街道,不如说是对那里的日常生活有着强烈的亲切感。

在胡同里,家的各种功能并非都是在家里完成的。对于附近的居民来说,胡同的菜市场是家里厨房的延续,路边放置的长凳和旧沙发成了家里客厅的一部分,闲聊的,下棋的,溜鸟的,“整个街道简直被当作自家的一样自由使用着”。

这种人与人,人与环境的连接非常接近青山周平对“家”的理解。胡同并不封闭,它与城市密切相关,融为一体。“你不仅仅生活在你的房间里,而是和很多人共用空间。”他觉得这种生活状态才是生活应该有的样子,他享受建筑带来的共享与连接,因此在他的定义里“共享际”就是一个“胡同”。“仅从建筑外观来判断建筑分类不一定准确,更应该看它的精神是在讲什么问题,在用什么解决思维”。

出于对胡同的热爱,他关注北京老城区的改造,青山周平的设计事务所BLUE,取自“青”的英文,同时也是北京城市环境研究所(Beijing laboratory urban environment)的英文缩写。

至于如何为居民保留原有的生活型态?他认为可能还是要由居住者本人来完成。政府或者开发商的作用都有限,而居民能与环境相互作用自然演化生长。

这位因《梦想改造家》而迅速蹿红的日本建筑师常被误解为是私人家装设计师,其实他并不涉及这类工作,只是那两期节目都与老城改造有关,与BLUE的关注一致,他才接手。比如南锣鼓巷里的老宅改造就是小户型,三代同堂,同时两户共院,其中一户还是个社会热点——几平方米的天价学区房,所以虽然是个人家庭改造,但在思考北京老城区改造的可能性:怎样实现现代的生活条件,同时,在精神上又保持传统胡同的共享与连接。

透过这种思路青山周平也在考虑独居年轻人的生活状态:独居的人更需要连接与共享的支持。“过去一个家庭是七八个人,几十年前变成三四个人,现在最多的是一两个人或者单身,三四个人的家庭都很少了”。而这不仅仅是在日本或者中国才有的社会现象。

他的观察有调查数据支撑。据欧睿信息(Euromonitor International)报告称,全球独居生活人数从 1996 年的 1.53亿上升到 2011 年的 2.77 亿———15 年上升了 55%,预计到 2020 年全世界将新增 4800 万独居家庭。

在中国,上海的独居比例最高,每四户中就有一户只有一位家庭成员,北京的比例则是五分之一。

现在,“空巢青年”已成为流行词汇,描述独自来到一线城市工作,独居且独身的年轻人,逼仄的收入和逼仄的生活空间,大城市并没有给予友好和归属感,他们生活在各种屏幕间无缝切换,即使在拥挤的大城市也出现“群体性孤独”。

现在被人们认为理所当然的住宅方式——公寓式住宅——其实出现只有短短几十年。它是应对以前中型家庭的社会人口形态而产生的,所有的生活功能在家庭内部完成,家庭与家庭间彼此隔离。但是当家庭成员缩减为“1”时,就出现了“空巢老人”、“空巢青年”等社会问题。

在经济走向共享的当下,是否会有新的建筑形态来对话新的社会需求呢?

青山周平受胡同和共享模式的启发,提出了“400盒子的社区城市”来畅想未来的城市建筑形态。在这个模型里,个人空间集成为一个宽1.8M ×长 2.4M×高 2.4M带有轮子的基本模块,厨房、洗手间、淋浴间、洗衣房分散在周边,原本属于家庭私享但实际适合共享的玄关、书房、起居室、杂物间等可搬到墙外,形成外立面,供主人和其他居住者共同使用。

经过的人从外立面可以直观了解主人的喜好,兴趣相投者自然会产生交流和聚集。盒子与盒子之间的空隙则更像是城市传统的街道空间,可以放置公共的桌子、沙发、书架、 健身器具或者布置成可以休息的花园,供人们交流。

400盒子就是一个现代模样的胡同。

近几年共享经济改变了人们的固有观念,人们对身外之“物”越来越持开放态度——需要时能使用即可,东西的“所有权”属于谁无所谓。滴滴打车如此,摩拜单车也如此,外卖APP的流行也将年轻人的厨房外包给了这个城市的各个角落。

青山将星巴克看作城市居民的客厅,而Airbnb是分散的卧室,这些体验会不会最终解放人们对于拥有住宅的渴望?

青山周平的理想社会是:居住功能在需要的时候拿来用就好了,不必背负几十年的贷款去拥有房子,年轻人何不释放创造力去干点别的呢。

而连接、共享型的建筑将会激发城市的活动,“城市”是便利、融合的有机体,无论哪个群体——老人、小孩、年轻人,外地人,外国人都可以有适合自己的生活方式,这才是城市。

2015年,在电视节目《梦想改造家》中,青山周平对南锣鼓巷胡同里的一处老宅进行了改造。

房主是同一个院落里的两户人家,大户改造一个房子,全家三代五口人居住;小户为一对年轻夫妇,改造两个房子,分别为3.1平方米和3.7平方米,希望房子改造后作为孩子的学区房使用。

谈到胡同老宅改造时,青山周平曾这样阐述他的理念——设计的概念源于对胡同生活的理解,对城市公共空间与家的关系的理解。一次在委托人家里做客时,邻居直接从后门进到业主家里,没有敲门,说几句话就走了。这样开放的状态就是胡同生活的状态——胡同里家的面积不大,大部分活动都是在室外进行。这样,人们的生活重叠在一起。家的概念不等于房子,家也是城市空间的一部分。

城市生活融入家中,家的概念也衍生到城市空间里。理想的家是开放的,也是和自然融合的。

在400 盒子的共享社区里个人空间被最小化、并设计成能够移动的像家具一样的盒子。青山周平通过对胡同和弄堂等共享空间的研究,把平时房间内部的多种多样的家具全部布置在盒子外面。而厨房、洗手间、淋浴室、洗衣室等需要连接供水和排水管的功能则全部共用,集中配置在楼层的中心。

每个人的房间由两种要素组成——包含单人床的盒子(宽1.8M ×长 2.4M×高 2.4M ),以及盒子的外面可以自由安装的家具。盒子的下面安装了滚轮,可以自由移动。家具组合包括了玄关柜、书架、衣柜、工作台、书房等,可以根据各种住户的喜好自由选择,组装在盒子的外壁上。例如:喜欢书的人可以选择大书架创造自己喜欢的阅读空间,有着相同喜好的人自然会产生交流并聚集到一起。

因为所有的盒子都可以自由移动,所以从一层到七层的平面布置都不尽相同。每层可以安放大约60个左右的盒子,通常情况盒子是自由分散的,根据人们的需求自然出现小的交往空间。这样一来,只要移动一下盒子 , 就可以扩大空间,容纳更多人聚会和活动。

如果继续移动盒子,还可以产生提供大型聚会或者召开讲演的空间。或者,大家一起合作把楼层四周都腾空,形成绕楼层一圈的马拉松赛道,就可以开始马拉松赛跑了……像这样有趣的使用方法可以由空间的使用者大胆设想。

楼层中央有可以把盒子垂直运输的电梯,“盒子们”乘坐这台电梯可以上下移动到各楼层,当天气不错时,就可以登上楼顶,睡在屋外,想必是很舒爽的。

Q=《北京青年》周刊A=青山周平

Q:您在《梦想改造家》里改造的房子非常令人惊叹,因此被大量关注。但是,据说后来房子又变得杂乱无章了,是吗?

A: 我也去回访了,房子变成了很生活化的状态。这些家庭要在老城区一直生活下去,这是最关键的问题。

设计的目的不是为了让房子变得漂亮,重要的是居住其中的人如何生活。對于胡同老宅的改造不是只改变一户人家的居住状况,也是思考老宅现代化的可能性,具有一定的社会意义。胡同是充满生活气息的地方,但它生活上不方便。希望通过这样的改造案例,能让更多的人认识胡同的居住环境,让胡同变成更活跃的生活场所。

Q:您谈的对胡同的保护不是仅从建筑上去保护?

A: 对,还有对胡同生活状态的保护。现在住在这个地方的人,尽量能够继续在这生活下去,这是最好的保护方式。拆迁的方案很多,拆迁之后原住民回不来,因为市中心的地价、房价已经非常高。我现在考虑的是他们自己对房子进行更新改造。

Q:胡同居民怎么自己完成改造呢?

A: 现在日本有设计师在做一个比较有意思的尝试,因为日本也有这样的老城区,房子老,密度高,都需要改造,但是日本房子是私有的,政府不会出钱,居民只能靠自己。

一对一的请建筑师费用高昂,而且建筑师也做不过来,因为需求很大。于是他们做了一个网站,网站里有十几个套餐,居民可自行选择,然后由施工团队来完成。建筑师的工作从个案设计到提取工业化概念,在这种模式下,每个家庭都可以自己完成。北京很多老房子有共通的问题,也可以提炼一些改造的方案套餐,比如做二层、做洼地、开天窗。假如是这种工业量化的模式,政府要做的就不是拆迁,而是确定改造的方向,适合北京的标准,比如排水管、排污管、房间数量等等。新的模式需要政府、开发商、建筑师三者都改变观念。

Q:为什么原住民的生活是建筑很重要的构成部分?

A: 城市对我来说最重要的价值是不同背景的人能够自由的生活,无论年龄、贫富、文化差异都能够在城市里自由的生活。所有的城市改造都是为了达到这样一个状态。如果只有富人或者企业才能生活在城市,这就跟城市的价值是矛盾的。

什么方式可以改善生活条件同时又保留原有的生活方式?这就有点像针灸,就是医生做好身体的重要的穴位,疏通身体循环,让身体到达一个比较好的状态。城市也有这种穴位,政府和开发商来负责疏通调节。其他还是要靠住的人本身。

Q:您的设计项目为什么会关注独居的年轻人?

A: 现在大城市里年轻人的生活有很大的变化,他们能购买的房子面积越来越小,过去七八十平,现在很多开发商在做二十平方米,十几平方米的房子,当下城市年轻人的生活空间越来越小。而且独居的人口越来越多。

另外一个是中国特色,很多年轻人缺少家的概念,中国城市化进程很快,现在回的家已经大多不是儿时的那个家,而是没有记忆的新房子,这点和日本不太一样,日本土地私有,无论什么时候回去,总是那一处你长大的地方,不仅有回忆,一些儿时的物品也都还在。

所以,以往我们熟悉的二室一厅、三室一厅的模式,那种封闭的家庭住宅模式并不适合现在的年轻人群体。他们需要“家”的味道。

在东京,老年人独居的问题更严重,还有一些单亲妈妈,这些人群也是需要支持和协助,现在我考虑得比较多的是年轻人,但其实很多群体都可以考虑这种共享互连的生活模式。

Q:“400盒子”是你的一个概念化设计,它有可能付诸实施吗?

A: 400盒子确实是更概念化的,不是马上要实施的,更多是为了传播这种生活方式的理念,它是我和广州一个开发商合作做的模拟。他们的想法跟我有共通之处,这个模型可能会很快扩大。我觉得有些人可能是喜欢独立的空间,但是一定也有很多人喜欢这种开放式的交流空间。建筑不一定要面向所有的人。400盒子的项目是从这几十年的社会的、家庭的变化出发设计的。

设计师的工作是把理念提炼出来,希望引导人们在生活中有这种模糊的感觉,建筑师把这种比较模糊的氛围变成空间,让大家觉得“啊,这是我要的”。

Q:比较中日的建筑文化、生活形态,会有很大差异吗?

A: 最大的差异是中国多数家庭住在公寓楼里,在日本,绝大多数普通人还是住在独栋的房子里,日本土地是私有的,房子和土地可以代代相传。在中国产权是七十年、或者五十年,这是最大的不同。

但是,现在日本的专家也在考虑土地私有制造成的问题,在 2011年福岛地震之后这种问题更明显,因为需要重新规划用地,但找不到业主的情况很多很多,可能业主已经去世或者已经移民,总之各种原因……这时政府的规划工作就很难做,要花很多时间联络。后来不得不制定一个特殊的法律,让政府能够以更简单的手续收回这个土地。从这个角度看,中国土地国有和日本土地私有也不一定哪个更好。

Q:中国城市化进程很快,人口明显往大城市聚拢,日本也是这样吗?

A: 历史上日本人口一直都是增加的过程,即便遇到地震、或者其它灾害,但是从2005年起人口开始减少,主要原因是年轻人不结婚不生孩子,人口老龄化对日本社会来说是很大的社会问题。

之前所有的法律、体制、国家的各项系统都是根据人口增加的设想来做的准备,现在是这样的状况,很多方面就需要进行调整。过去的十年间,都在调整。

但是东京、大阪这两个城市的人口还是越来越多,其他城市则越来越少。日本的特点是高度集中在东京这个区域,日本GDP的三分之一、人口的四分之一,都集中在东京,这跟中国不一样,中国有很多大中型城市。

Q:这十二年在北京的生活,对您有什么影响?

A: 如果我在日本生活就不会有我刚才说的这些思考。

对我来说,在北京生活是在国外,中国不是我的祖国,但同时,看日本我也可以从外边看,有点悬浮在中间的感觉,对二者的观察都是一种旁观者的视角,这是我觉得比较有意思的状态,一个观察者的状态,能够给我很多跟别人不一样的视角。

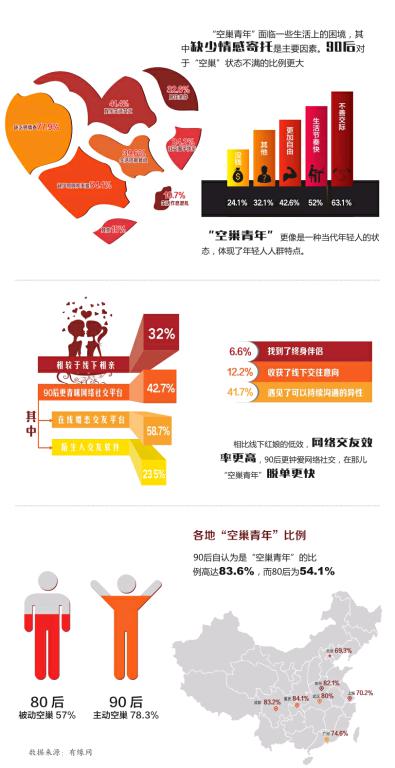

背景:“空巢青年”的数据画像

中国的独居人数经历了一个持续的上升期,1990年独居人数占到全国人口的6%,根据国家统计年鉴,2013年独居人数达到了14.6%。继“空巢老人”之后,“空巢青年”也成为一种都市生活中备受热议的社会现象。根据有缘网近日公布的“空巢青年”调研数据显示;空巢青年们最大的困境是缺乏感情寄托和不善交际,而感情寄托里他们最看重的是爱情。与被动空巢的80后相比,90后主动选择空巢比例更大,因為习惯于网络虚拟社交,他们的现实社交能力减弱。