你还记得那些年看电影的事儿吗

张新颖

电影这东西,我看得不多,也不算少,都看了些什么呢?名字当然可以报出一些,但内容,差不多都忘了。就连昨天晚上看的,也不例外。我自己也很惊奇我竟然有这样的本事。读小学三年级的时候看了个《风雪大别山》,那时还不会作文,不知怎么却产生了一个狂妄的念头,拿了一个新笔记本,要把这部电影从头到尾写下来。斗大的字写了四五页,就再也想不起来往下是怎么回事了。从此以后,所有的电影,我就都记不大清楚了。

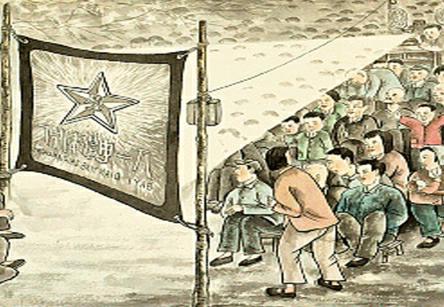

但我记得特别清楚的,是看电影的情境。小时候看电影,都是露天;露天也没有什么,有什么的是去看电影的路上,和看完电影往回走的路上。路上怎么样呢?各位都读过鲁迅的名篇《社戏》吧,其实鲁迅没几笔写社戏,写的是去看社戏的路上和回来的路上,最精彩的在这儿。这么一说,也只好不写了,誰能把路上的情境写得比鲁迅更精彩?不同的是我生长的地方是北方,冬天夜里踩着厚厚的积雪来回,不小心还会滑到窄路旁的深雪坑里。我当年结伴来回的伙伴们,你们当中有谁对《社戏》不服吗———真希望有这么一个人,那我们看电影的经验就会留在文字里了。说实话,是没什么指望了。

上大学期间,除了固定的“相辉堂”电影,还有因在各个高校间游荡而相遇的电影。那个时候,你会因为一个非常细小的原因就跑到了另外一个校园。我曾经一个人在晚饭后背着书包走进了财经大学的教室,因为复旦的教室人多,而财大,你可以一个人就占一个教室;我和我的同学到上海外国语学院(对,那时候叫学院)的校园,寻找一个小小的西餐厅,在这里,六块钱吃一份西餐———你可别以为便宜就不讲究,它讲究得很,一张桌面一天只用一次;还有,穿过差不多整个上海到外贸学院去看高中同学,然后一起在天山电影院看电影。天山电影院,我离它多么遥远啊。就在前几天,还说起这件事,我的同学问我:“你还记得看的是什么电影吗?”当然不记得,30年了。

我的大学同学老幺,喜欢请女生看电影,他请过本班所有女生,当然是分别请的,暗地里请的,我们是后来才知道。这可不容易,我们班有40多个女生呢。老幺,你现在在哪里?这个传说准确吗?真希望能当面问问你,你还记得你请过的女生的名字吗?

我记得从相辉堂里出来,煞有介事地给一个法律系的女生讲解刚结束的《德克萨斯州的巴黎》,她没看懂,我装作看懂了。现在她在纽约曼哈顿的律师楼里,曾经梦到自己为不知道该讲英语、汉语普通话、还是家乡小城的方言而焦虑。

在上世纪八十年代快要过完了的时候我们变成了研究生。一天,我的朋友乔,拉我去老财大看电影,他的女朋友在那里读书。乔穿上他的招牌风衣,我们就骑着自行车从南区一路呼啸而至。电影的名字叫《爱情与子弹》,哪个国家的忘了,只记得男主角的风衣和乔身上的差不多。

散场时突然下起暴雨,大家狼狈奔逃。我刚出校门就因为自行车轮胎别在火车轨道里摔了一跤,爬起来上了车仍然狂奔。乔在我前面,速度和风使得风衣下摆斜斜地鼓动不息,风采甚于常时。我就看着那风衣的下摆翻上来,乔和他的自行车轻盈地飞出去。我紧急刹车,而乔已经落入两米深的坑里。

这个坑,就在路面上,白天挖的,里面已经积了很深的水。我看到乔两只手在水里摸来摸去找眼镜,就赶紧跳下去。找到眼镜,又一个在下面举,一个在上面拉,好不容易把自行车弄上来。我发现有血顺着乔的脸往下流。是头撞破了。撞到什么程度黑灯瞎火看不清,听他自己说,没事。硬逼着他到了校医院,医生咔嚓咔嚓在他头上剪掉了一小块头发。

这可是叫乔无比痛苦,比撞破头缝三针还痛苦。在以后的一段时间里,就见乔头上顶着一块白纱布,在南区见了女生就唱:“姑娘呀姑娘你水桶腰———水桶腰———水桶腰———”他觉得,全是那个电影的名字害的。所以我记住了这个名字。

选自《朝花周刊》