不同机采处理对乌龙茶树冠生长和品质影响试验初报

陈芝芝,张文锦,朱留刚,陈玉真,杨如兴*,余文权

(1.福建省农业科学院茶叶研究所,福建 福安 355015;2.福建省农业科学院,福建 福州 350000)

影响茶树机采鲜叶质量的因子众多,如种植品种及树龄、树冠及长势、新梢特性及萌芽力、采摘标准及开采期、养分补给和采摘机具等[1-11]。机采虽能提高采摘效率,降低采摘劳力成本,但机采效率与机采质量间的矛盾相当突出,往往由于机采鲜叶质量偏低造成增产不增收[12-18]。通过机采配套栽培关键环节缺失技术研究及采摘技术操作规程制定,探索形成茶叶机采与农艺栽培融合技术模式提供生产上应用,可提高机采鲜叶质量和生产效益。本试验通过选择生长均匀、生长势较强的茶树,设计不同修剪高度机采试验,探讨明确其对后续鲜叶产量、加工品质的影响,以筛选出利于机采的树冠培养技术。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试品种 茗科1号(金观音),树龄12年;树冠面弧形、较整齐,茶树生长均匀,生长势较强。

1.1.2 地点 福建省农业科学院茶叶研究所社口镇2号山示范园。

1.1.3 修剪机 川崎牌双人采茶机、修剪机。

1.2 研究方法

1.2.1 试验设计 试验以不修剪或树冠面修齐作对照、设最大树幅处剪平、最大树幅处与冠顶(树冠面最高处)的垂直距离1/2处剪平等2个处理;随机区组设计,每个处理3次重复;每小区长7 m,每区间隔设保护行2 m。试验设计方案见表1。

表1 试验设计方案

1.2.2 修剪与试验时间 修剪时间为2014年4月29日,经1年树冠培养后进行试验。

1.2.3 树冠培育 修剪后以养为主,采养结合,以采代剪促进分枝,培养高产树冠,休园后于2014年11月6日进行一次轻修剪。

1.2.4 发芽密度观测方法 2015~2016年春秋两季调查茶树发芽密度,每小区随机取3个点,调查每点(33.3 cm×33.3 cm)×10 cm叶层范围内萌动芽以上的芽梢数,数据取2年平均数。

1.2.5 一芽一叶百芽重测定方法 2015和2016年春季调查茶树一芽一叶百芽重,当春茶第一轮侧芽的一芽一叶占全部侧芽数的50%时随机摘取一芽一叶初展茶梢100个称重,数据取2年平均数,精确到0.1 g。

1.2.6 茶叶产量测定 按乌龙茶标准采摘“小开面”至“中开面”的对夹二、三叶和一芽三、四叶嫩梢。采摘方法采用“提手采”,切忌“一把抓”。连续测定2年小区产量,精确到0.01 kg。采摘和运输过程注意鲜叶的养护,保持鲜活状态,及时运进加工厂,严防日晒与机械损伤。

1.2.7 样品制备 2015和2016年连续两年按闽南清香型乌龙茶加工工艺制作样品。

1.2.8 茶样品质鉴定 茶样由省茶叶质量检测中心密码感官审评鉴定,鉴定茶叶香气、滋味和汤色3项指标,并分别按30%、30%和10%的权重100分制评分,总分60分。

1.2.9 生化成分检测方法 测定项目和方法:茶多酚GB/T 8313-2008;氨基酸GB/T8314-2002。

2 结果与分析

2.1 不同修剪深度对新梢性状的影响

2015年4月15日和2016年4月12日调查机采茶园春茶发芽密度,结果显示,处理1春茶发芽密度均显著高于处理2,极显著高于对照。

2015年9月2日和2016年9月7日调查机采茶园秋茶发芽密度,结果显示,2015年处理1秋茶发芽密度与处理2显著高于对照;2016年处理1秋茶发芽密度显著高于处理2,极显著高于对照(表2)。于2015年和2016年调查机采茶园春、秋茶一芽一叶百芽重,结果显示,处理1和处理2的春茶一芽一叶百芽重均与对照相当,无显著差异(表3);2015年秋茶与对照相当,2016年秋茶处理1显著低于处理2和对照。

表2 不同修剪处理对发芽密度的影响

注:发芽密度调查33.3 cm×33.3 cm×10 cm叶层范围内萌动芽以上的芽梢数。

同列数据后不同大小写字母分别表示差异达极显著水平(P<0.01)和显著水平(P>0.05),下同。

2.2 不同修剪深度对产量的影响

2015年5月6日和2016年4月29日进行机采测产,结果表明:处理1春茶产量显著或极显著高于对照,处理2春茶产量与对照相当。于2015年10月15日和2016年10月20日进行机采测产,结果显示,2015年秋茶3个处理无显著差异,2016年处理1秋茶产量极显著高于对照,处理2秋茶产量与对照相当(表4)。

表3 不同修剪处理对一芽一叶百芽重的影响

2.3 不同修剪深度对乌龙茶品质的影响

2015年5月6日和10月15日分别采制闽南清香型乌龙茶,密码感官评审结果显示,对照处理的乌龙茶有花香,汤色橙红亮或浅黄亮,味较醇爽,品质最佳;处理1的春、秋乌龙茶味浓醇稍涩或汤色稍暗,平均加权得分分别比对照少0.4分和1.2分,处理2的春、秋乌龙茶平均加权得分分别比对照少1.5分和0.1分,品质均稍逊于对照。

2016年4月29日和10月20日采制乌龙茶春、秋茶,密码感官评审结果表明,树冠面轻修剪处理(CK)的春、秋乌龙茶花香显、汤色金黄、味醇爽,品质最佳;处理1的春、秋乌龙茶平均加权得分分别比对照少0.6分和1.1分,处理2的春、秋乌龙茶平均加权得分分别比对照少1.5分和0.5分,品质均稍逊于对照(表5)。

表5 不同修剪处理对春茶秋茶品质的影响

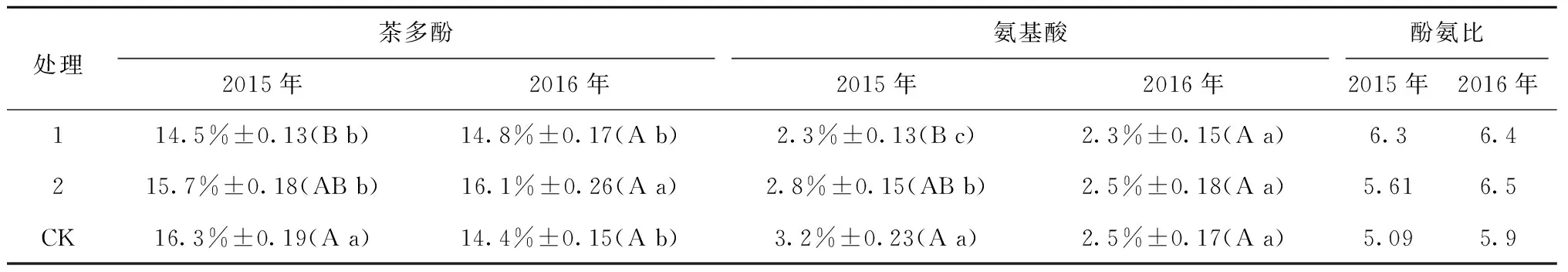

2.4 不同修剪处理对春茶茶多酚和氨基酸含量的影响

2015和2016年春茶茶多酚、氨基酸的含量测定结果表明:2015年处理1和处理2的春茶茶多酚和氨基酸含量显著或极显著低于对照,其中处理1茶多酚含量比对照低1.8%,氨基酸比对照低0.9%,酚氨比比对照高1.21;2016年处理1的春茶而茶多酚、氨基酸含量则与对照相当,处理2的茶多酚含量比对照高1.7%,氨基酸含量与对照相当,酚氨比比对照高0.5~0.6(表6)。

表6 不同修剪处理对春茶茶多酚和氨基酸含量的影响

3 讨论

多年生茶树必须根据茶树长势和采摘要求,定期进行修剪(轻修剪、重修剪及台刈措施等)来解除主枝生长顶端优势,使茶树休眠芽或潜伏芽萌发新技,从而达到增强树势和更新复壮的目的,培养出高产优质树冠[19-21]。适宜的树冠(蓬面平整和发芽整齐)是茶树实施机采的关键,根据茶树品种生长特性,在茶树不同的生育阶段运用不同的修剪方法和修剪程度调控茶树树冠高度、分枝数量、生长方向和蓬面弧度,可以培养理想的机采树冠,降低机采鲜叶夹带较多的破碎芽叶、老叶和树梗等问题[22]。本研究中,金观音茶树经过修剪处理1年后,处理1(离地40~45 cm修剪)和处理2(离地50~55 cm最大树幅处)的春、秋茶发芽密度和茶叶产量均显著或极显著高于对照(不修剪或树冠面修齐),这得益于修剪后采取及时以采代剪,以养为主,采养结合的树冠培养技术模式;但是处理1茶叶增产效果优于处理2,这与以往的修剪经验略有不同,这可能与茶树品种和树龄不同有关。研究发现[23],重修剪1年后,经过1~2年打顶留叶后,就可以进行机采,芽梢密度和新长枝密度明显增加,但是连续进行重修剪会显著降低机采茶叶产量。本试验所选择茶树树龄为12年,此时正处于茶树丰产期,茶树生长势较强,配合适宜的水肥措施,离地40~45 cm修剪第二年即可恢复生产,且提高茶叶产量。

近年来随着茶园面积和茶叶产能的持续扩张,采茶工季节性短缺及劳动力成本上升等矛盾越来越突出,采用机械化采摘已经成为各茶企普遍的共识,但是机采鲜叶夹带较多的破碎芽叶、老叶和树梗容易造成茶叶品质下降,往往造成茶叶增产不增收。本研究中,对照(轻修剪)处理的乌龙茶酚氨比最低,花香显,味醇爽,汤色金黄明亮,品质略优于其它处理,这可能与轻修剪的鲜叶原料匀整度较好、重修剪树冠培养前期鲜叶匀整度较差有关,至于是否受到加工技术或品种特性的影响还有待于进一步研究。由此可见,就金观音这一茶树品种而言,离地40~55 cm重修剪第二年后,可以明显增加茶芽数量和茶鲜叶产量,其后应加强树冠管理,培养匀整鲜叶原料,提高茶叶品质。

[1]瞿云明,杨铭伟,张献斌.茶树机剪机采试验[J].经济植物,2007,10(8):30.

[2]朱德焰,吕立哲,汪威江,等.机采茶园栽培管理技术[J].河南农业科学,2008,37(3):42-44.

[3]张进华.机采茶园栽培管理[J].茶业通报,2007,29(1):31.

[4]王亦财,夏良国,刘素素.机采茶园的树冠培养技术[J].茶苑,2003(1):24.

[5]史忠琴.丘陵茶区机采存在的问题及对策[J].茶业通报,2007,29(2):68-69.

[6]田智仁.茶树机剪机采试验示范总结[J].茶业通报,2004,26(3):120.

[7]陈瑞钦.推广机械化采茶必须掌握的关键技术[J].中国农垦,1999(10):29.

[8]张安忠,沈宏胜.陶胜机械化采茶技术[J].农技服务,2012,29(5):603,605.

[9]周海东.山地茶园机剪机采技术探讨[J].茶叶,2011,37(3):160-162.

[10]王文建,邬龄盛,王振康,等.浅析安溪乌龙茶机械采摘技术[J].茶叶科学技术,2010(1):27-28.

[11]郭宇,李庆周.机械化采茶技术推广应用调研[J].农机科技推广,2012(10):47-48.

[12]段学艺,胡华健,王家伦,等.三种茶叶采摘方式的效益比较及配套使用研究[J].贵州茶叶2010,38(3):29-30.

[13]方实明.机采名优茶鲜叶的实践与思考[J].茶叶通讯,2014,36(3):114-116.

[14]袁自春,黄建琴,王文杰,等.茶园机采、机剪及综合配套管理技术[J].中国茶叶加工,2013(3):41-43,48.

[15]石元值,徐献辉.名优茶机械化采摘注意事项[J].中国茶叶,2006,28(3):28-29.

[16]黄磊,裘珺琳,夏小欢,等.“龙井43”手采茶园改建名优茶机采茶园技术[J]茶业通报,2015,38(3):117-119.

[17]郑文佳,沈强,郑道芳.机采特等茶青下树率试验初报[J].山地农业生物学报,2010,29(4):304-307.

[18]夏锐,刘德和,殷丽琼,等.试述影响机械化采茶的关键因素[J].农业开发与装备,2013(12):63-64.

[19]余继忠,徐家明,黄海涛,等.重修剪、台刈和改植换种三种茶园改造方式的比较[J].茶叶科学,2008,28(3):221-227.

[20]王文杰,鲍新民,雷攀登,等.不同修剪模式对茶树生长及产量的影响[J].安徽农业科学,2013,41(5):2009-2011.

[21]刘富知,朱旗.茶树修剪更新周期的探讨:据鲜叶产量和品质的变化趋势所作的推论[J].茶叶科学,1994(1):1-8.

[22]肖润林,王久荣,谭正初,等.丘陵茶园不同机采方式对秋季茶鲜叶产量和名优绿茶品质的影响[J].中国生态农业学报,2009,17(5):919-922.

[23]田润泉,吕闰强,方丽,等.不同修剪方式对优质茶机采茶园树冠形成的影响研究[J].中国茶叶,2015(4):16-19.