基于环境振动的某设置防震缝结构的动力特性

刘佩+连鹏宇+张茉颜+何斌+窦蕾

摘 要:对于设置防震缝的既有相邻结构,防震缝的塞缝和盖缝处理措施可能引起相邻结构间的动力相互作用,由此引起的模态会增加模态参数识别的复杂程度.以利用悬臂构件形成防震缝的某钢筋混凝土办公楼为例,该办公楼由主楼、东楼和西楼三部分组成,在各相邻结构内分别进行环境振动测试,利用频域分解法对其模态参数进行识别,得到了主楼和东楼的四阶及西楼的两阶自振频率、阻尼比和振型.由于各相邻结构间存在因防震缝的填缝措施引起的相互作用,导致一个结构的自振频率和由相互作用产生的频率混杂在一起.各结构有限元模型的自振频率和振型与识别结果吻合较好,但由于结构间的相互作用增强了整栋建筑的整体性,主楼和东楼的有限元模型的第三阶扭转频率均小于识别结果.对设置防震缝的相邻结构来说不应总是假定相互之间是独立的.

关键词:环境振动;防震缝;相邻结构;模态参数识别;有限元分析

中图分类号:TU311 文献标志码:A

对于体型复杂、平立面不规则的建筑,常在适当部位设置防震缝,形成多个较规则的抗侧力结构单元,设置了防震缝的相邻结构在既有建筑中广泛存在.历次地震的震害表明,防震缝处的碰撞破坏是结构常见的损伤形式[1-4].由于使用功能的要求,结构建成后一般需要对防震缝进行塞缝和盖缝处理.对设防震缝的结构进行设计和分析时,一般假定防震缝两侧的结构是相互独立的.但在地震作用下,防震缝中的填充物可能引起相邻结构之间力的传递,进而导致相邻结构的碰撞破坏[5].因此防震缝的填缝措施是否会对既有相邻结构的动力特性产生影响,对预测其在地震作用下的碰撞响应进而对其提出修复加固方案至关重要.

环境振动测试是得到足尺结构实际动力特性的有效手段,已被用于许多建筑结构的动力特性实测中[6-11].基于环境振动测试进行模态参数识别在实际工程中应用时,存在的最大问题是如何判断识别得到的模态参数中哪些是真实模态,哪些是虚假模态.大部分运行模态参数识别方法都假定输入激励为高斯平稳白噪声过程,尽管很多实例表明,如果输入激励不完全满足该假定,但当功率谱足够光滑的时候,这些方法仍然适用,但是由于激励的主导频率与结构的自振频率混杂在一起,增加了识别的复杂程度.对于土木工程结构来说,识别得到的可疑的模态参数也可能来源于相邻结构的动力相互作用.Rainieri等[12]对设置防震缝的相邻框架结构进行了环境振动测试,结果表明,由于之前的地震作用使设置防震缝的相邻结构产生了碰撞破坏,且由于各结构采用相同的基础,相邻结构之间存在相互作用,对识别结果产生了重要影响.因此,需对未发生碰撞破坏的设置防震缝的相邻结构间的相互作用对其模态参数的影响展开进一步的研究.

设置防震缝的一种常见方案为利用悬挑构件设缝.本文以某利用悬挑构件形成防震缝的钢筋混凝土办公楼为例,对其进行环境振动测试,利用防震缝两侧结构的实测加速度反应数据及频域分解法对三部分结构的模态参数进行识别,并建立所测办公楼的有限元模型进行模态分析,与识别结果进行对比,对进行了填缝处理的相邻结构间的动力相互作用进行研究.

1 所测设置防震缝的办公楼

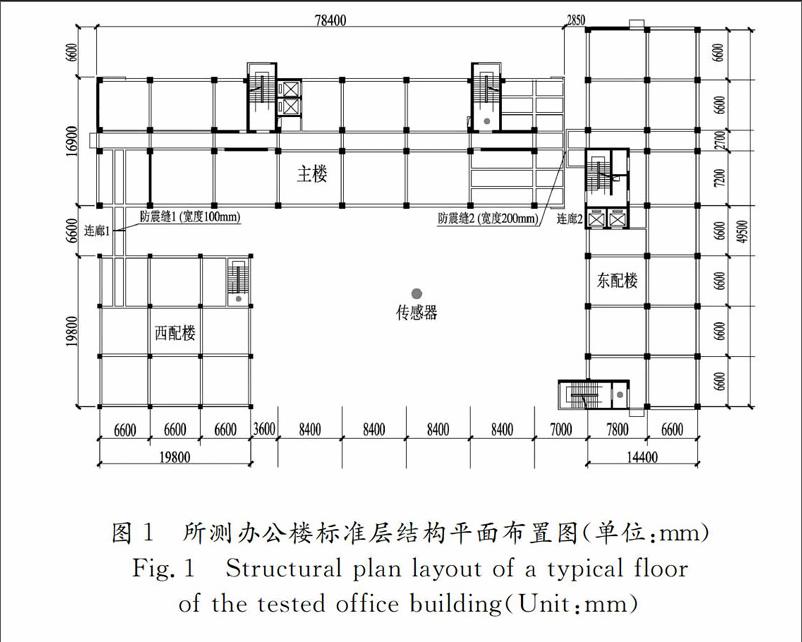

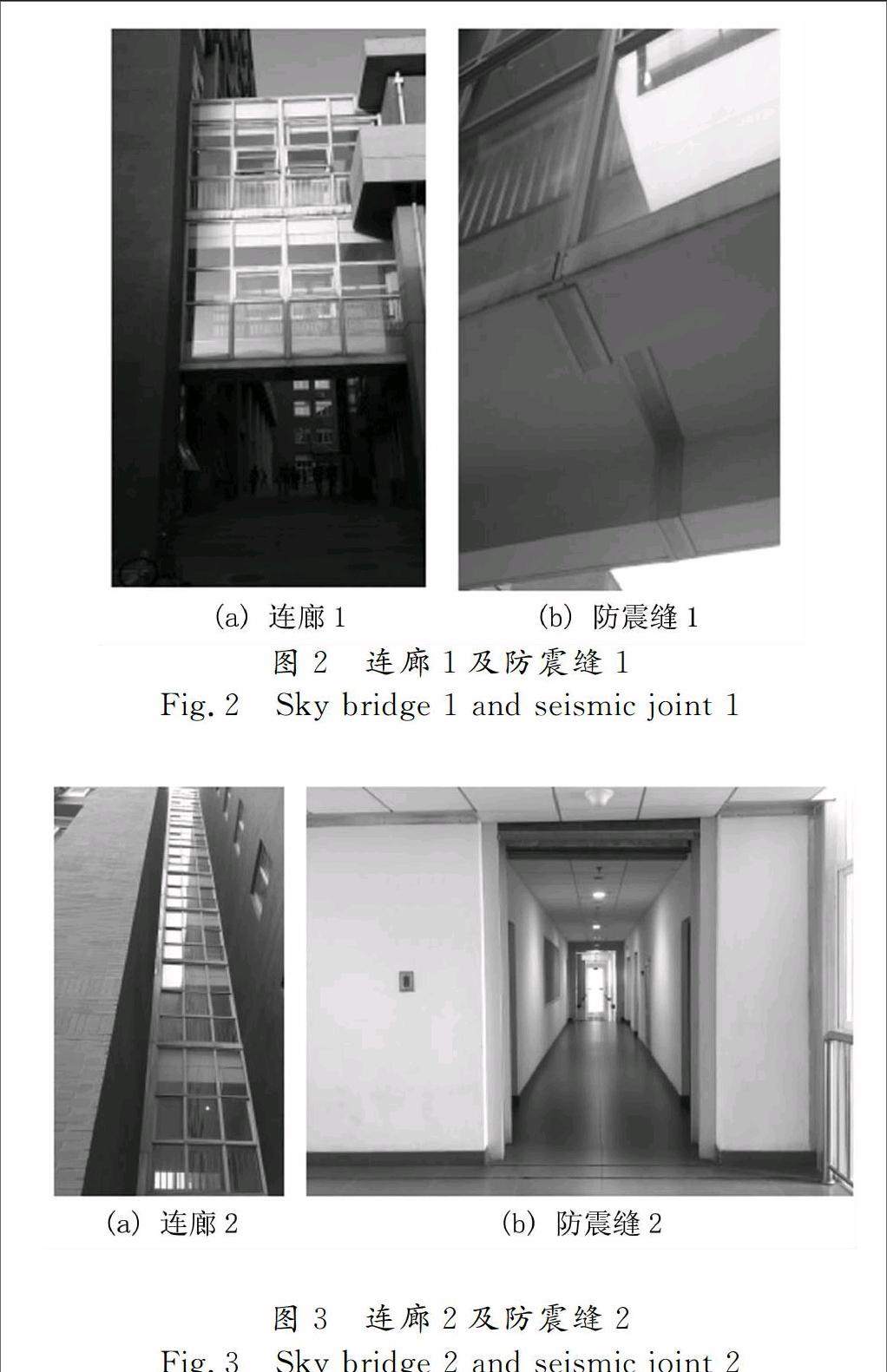

所测办公楼标准层结构平面布置如图1所示.主楼和东楼地上十层,采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,西楼地上三层,采用钢筋混凝土框架结构,首层层高4.5 m,其余层高3.9 m.该办公楼地下二层,采用筏形基础.西楼和主楼之间的连廊1如图2(a)所示,连廊1由西楼和主楼的二层和三层的悬挑板组成,两板之间设防震缝1,如图2(b)所示.主楼和东楼之间的连廊2如图3(a)所示,连廊2由东楼各层的悬挑板组成,该板与主楼楼板之间设防震缝2,如图3(b)所示.

环境振动测试在该办公楼的三部分结构的楼梯间分别进行,共分3次进行测试,分别为:1)测试1在西楼三层框架结构的楼梯间进行,在每层测点处朝北(Y向)和朝东(X向)各放置一个水平加速度传感器,各层测点尽量保证在一条直线上;2)测试2在主楼十层框架剪力墙结构的楼梯间进行,在每层测点处朝北和朝东各放置一个水平加速度传感器,由于测试通道数的限制,分3组进行,第1组测点布置在2~5层,第2组测点布置在5~8层,第3组测点布置在8~10层及楼顶,测试参考点的设置原则为不能选在振型坐标较小的位置,不同组的测试结果可以相互验证;3)测试3在东楼十层框架剪力墙结构的楼梯间进行,测点布置方案同测试2,其中五层测点布置见图4.标准层传感器的布置位置如图1所示.测试采样频率取512 Hz,采样时间为每组20 min.

3 频域分解法

频域分解法的基本思想为:利用奇异值谱的峰值识别得到结构的振型;利用奇異值谱峰值附近数据的相关函数的跨越零点次数确定自振频率;利用相关函数的包络线结合对数衰减技术得到阻尼比.由于数据的截断及理论依据不充分等原因,通过相关函数识别得到的自振频率和阻尼比误差较大,因此本文通过最小二乘技术[14]识别结构的自振频率和阻尼比.

4.2 自振频率和阻尼比

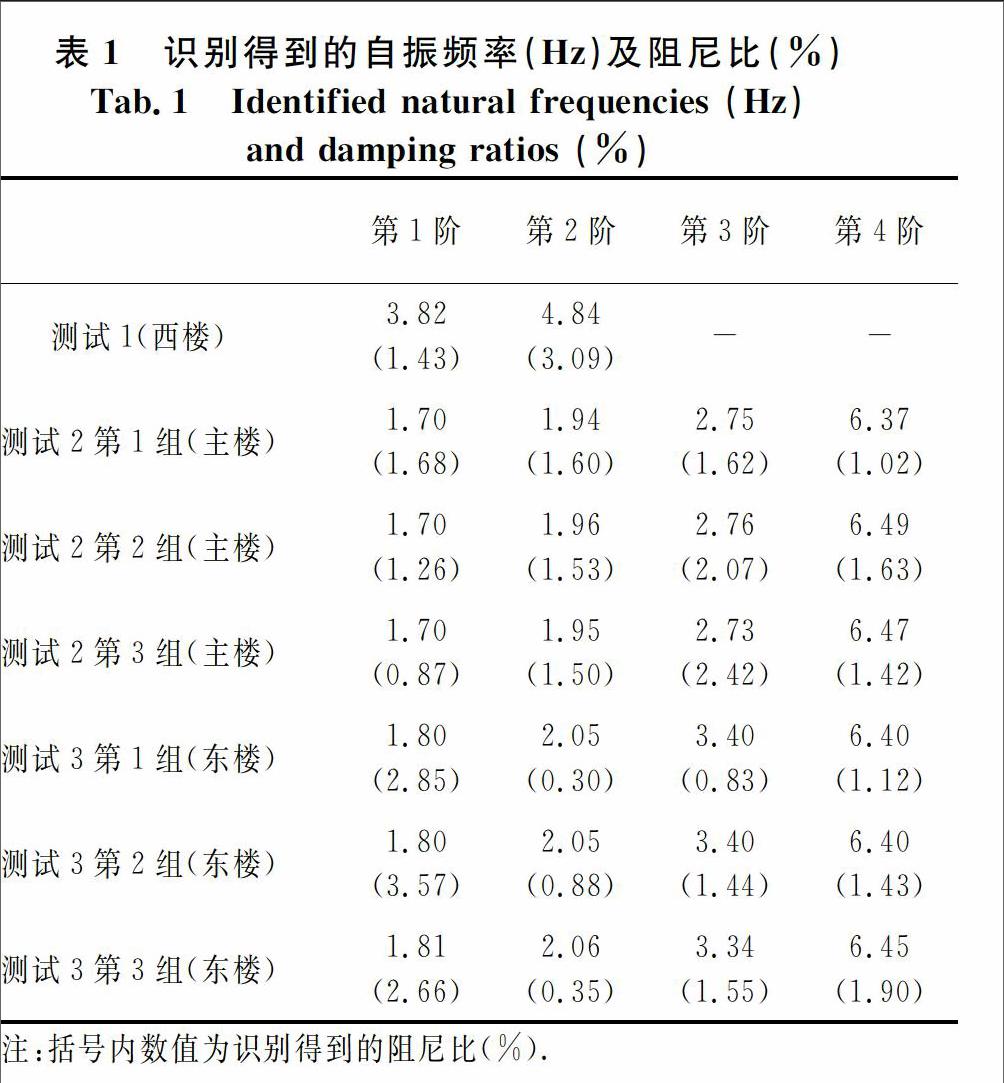

利用频域分解法识别得到的各阶自振频率和阻尼比见表1,可以看出同一结构不同工况识别得到的结果一致;各阶自振频率的变异性明显小于阻尼比的变异性,说明自振频率的识别精度较高,而由于结构的阻尼机制较为复杂,故阻尼比的识别精度相对较差,但各部分结构识别得到的阻尼比在0.30%~3.57%之间,小于5%,符合混凝土材料的阻尼特性.

4.4 相邻结构之间的相互作用

由图5中的PSD和SV谱可以看出,主楼的前三阶自振频率对应西配楼PSD和SV谱曲线前三个峰值的频率,西楼的第二阶频率及东楼的第三阶频率对应主楼PSD和SV谱曲线中两个峰值的频率,主楼的第三阶频率对应东楼PSD和SV谱曲线上的第三个峰值的频率,表明该办公楼各结构之间存在相互作用,导致一个结构的某些自振频率出现在与其相邻结构的反应功率谱峰值处.

由表1可以看出,主楼的第四阶自振频率与东楼的基本相等;由图6可以看出,主楼的第四阶振型与东楼的第四阶振型一致,表明由于结构间的相互作用,导致相邻结构的高阶模态趋于一致.

由圖6还可以看出,除主楼的第一阶振型外,主楼和东楼的各阶振型均带有扭转效应,表明除了由于结构本身的平面布置外,由于结构间的相互作用,导致整栋建筑间的整体性增强,使各阶平动振型耦合一定的扭转.

相互作用的产生原因一方面可能是由于虽然设置了防震缝,但由于防震缝的塞缝和盖缝措施,使相邻结构之间有一定的振动传递;另一方面可能是由于三部分结构的基础为同一筏形基础.

为了进一步验证相邻结构之间的相互作用特性,在三层连廊1防震缝1两侧布置测点,在一侧结构处施加冲击荷载(70 kg的人从离楼面10 cm起跳),另一侧结构测点处的传感器可以测到反应;而在三层连廊2防震缝2两侧布置测点,在一侧结构处需施加更大的冲击荷载(70 kg的人从离楼面20 cm起跳),另一侧结构测点处的传感器才可以测到反应,表明主楼与东楼和西楼之间均存在相互作用,且主楼与东楼之间的相互作用程度小于主楼和西楼之间的相互作用程度.

5 有限元模态分析

所测办公楼的混凝土强度等级:剪力墙为C35和C30;柱为C30和C40;梁和板为C30.剪力墙的厚度主要为300 mm和400 mm.楼板的厚度主要为180 mm和165 mm.框架柱的截面尺寸主要为600 mm×600 mm和700 mm×700 mm,框架梁的截面尺寸主要为300 mm×600 mm和400 mm×600 mm.外墙主要采用240 mm厚保温砌块,内墙主要采用200 mm厚陶粒混凝土砌块.计算模型的具体参数取值见表2.

利用SAP2000建立三部分结构的有限元模型进行模态分析,计算模型的基本假定为:1)不考虑土结构相互作用,上部结构计算模型底部固接;2)梁、柱、墙、楼板均为线弹性体;3)考虑填充墙对结构抗侧刚度的影响;4)楼板上施加均布荷载且按测试时的实际情况考虑.

梁和柱通过框架单元进行模拟;楼梯简化为斜板,且楼梯斜板、楼板、剪力墙和填充墙均通过壳单元进行模拟.

利用所建有限元模型得到三部分结构的自振频率见表3.可以看出计算所得自振频率与识别结果吻合较好,但主楼和东楼的第三阶自振频率小于识别结果,可能是由于相邻结构间的动力相互作用引起实际结构的抗扭刚度增大造成的.

利用所建有限元模型得到三部分结构的振型如图7所示,可以看出各阶振型与识别结果一致,其中东楼第一阶振型的扭转效应不如识别结果明显,可能是由于实际相邻结构间存在相互作用导致的.

6 结 论

本文对某设防震缝的钢筋混凝土办公楼进行了环境振动测试,利用频域分解法对其模态参数进行了识别,得到了所测相邻结构的实际动力特性.

由于建成后防震缝的填缝措施使得所测相邻结构之间存在动力相互作用,一个结构的某些自振频率出现在与之相邻的结构的功率谱密度曲线峰值对应的频率处.因此,对于设置防震缝的相邻结构,不应总是假定相邻结构之间是相互独立的.

识别相邻结构实际的动力特性时,应对相邻结构均进行环境振动测试,并结合识别得到的振型由于相邻结构相互作用产生的模态对识别结果的影响.

防震缝的形式、宽度、填缝措施多种多样,要想全面了解防震缝及其填缝措施对相邻结构动力特性的影响及在地震作用下可能产生的碰撞反应,后续需对更多设防震缝的结构进行测试分析.

参考文献

[1] 王立成. 汶川地震后学校砌体建筑结构破坏情况调查与分析[J]. 大连理工大学学报, 2009, 49(5): 650-656.

WANG Licheng. Investigation and analysis for damage of school masonry buildings in Wenchuan earthquake [J]. Journal of Dalian University of Technology, 2009, 49(5): 650-656. (In Chinese)

[2] 张泾钰. 建筑物的变形缝在汶川地震中的反应及对策思考[J]. 西华大学学报: 自然科学版, 2009, 28(4): 83-85+108.

ZHANG Jingyu. Reflections on countermeasures and responses of joints of structures in Wenchuan Earthquake [J]. Journal of Xihua University: Natural Science, 2009, 28(4): 83-85+108. (In Chinese)

[3] 门进杰, 史庆轩, 张曦虎. 汶川地震对远震区高层建筑造成的震害及设计建议 [J]. 西安建筑科技大学学报: 自然科学版, 2008, 40(5): 648-653.

MEN Jinjie, SHI Qingxuan, ZHANG Xihu. Seismic damage of high buildings caused in the remote areas from epicenter and seismic design suggestion [J]. Journal of Xian University of Architecture and Technology: Natural Science, 2008, 40(5): 648-653. (In Chinese)

[4] BACHMANN H. Seismic conceptual design of buildings-basic principles for engineers, architects, building owners, and authorities [M]. Biel: Swiss Federal Office for Water and Geology, Swiss Agency for Development and Cooperation, 2012: 50-51.

[5] COLE G L, DHAKAL R P, TURNER F M. Building pounding damage observed in the 2011 Christchurch earthquake[J]. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2012, 41(5): 893-913.

[6] SOYOZ S, TACIROGLU E, ORAKCAL K, et al. Ambient and forced vibration testing of a reinforced concrete building before and after its seismic retrofitting [J]. ASCE Journal of Structural Engineering, 2013, 139(10): 1741-1752.

[7] SAHIN A, BAYRAKTAR A, ZCAN D M, et al. Dynamic field test, system identification, and modal validation of an RC Minaret: Preprocessing and postprocessing the windinduced ambient vibration data [J]. ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, 2011, 25(4): 336-356.

[8] AU S K, ZHANG F L. Ambient modal identification of a primarysecondary structure by fast Bayesian FFT method [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2012, 28(4): 1318-1325.

[9] AU S K, NI Y C, ZHANG F L, et al. Full scale dynamic testing and modal identification of a coupled floor slab system [J]. Engineering Structures, 2012, 37(4): 167-178.

[10]非明倫, 周光全, 卢永坤,等. 昆明高(超高)层建筑环境振动特性实测与统计分析[J]. 地震研究, 2012, 35(1): 117-127.

FEI Minglun, ZHOU Guangquan, LU Yongkun, et al. Actual measurement and statistical analysis of ambient vibration characteristics of the highrise (skyscraper) buildings in Kunming [J]. Journal of Seismological Research, 2012, 35(1): 117-127. (In Chinese)

[11]傅继阳, 赵若红, 徐安, 等. 大跨屋盖结构风效应的风洞试验与原型实测研究[J]. 湖南大学学报: 自然科学版, 2010, 37(9): 12-18.

FU Jiyang, ZHAO Ruohong, XU An, et al. Wind tunnel and full-scale study of wind effects on a large roof structure [J]. Journal of Hunan University: Natural Sciences, 2010, 37(9): 12-18. (In Chinese)

[12]RAINIERI C, FABBROCINO G, MANFREDI G, et al. Robust outputonly modal identification and monitoring of buildings in the presence of dynamic interactions for rapid postearthquake emergency management [J]. Engineering Structures, 2012, 34(1): 436-46.

[13]BRINCKER R, ZHANG L M, ANDERSON P. Modal identification of outputonly systems using frequency domain decomposition [J]. Smart Materials and Structures, 2001, 10(3): 441-455.

[14]陈刚,吴小辰,柳勇军,等. 基于频域分解法和广域稳态量测的低频振荡模式辨识[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39(12): 1-6.

CHEN Gang, WU Xiaochen, LIU Yongjun, et al. Identification of lowfrequency oscillation modes based on frequency domain decomposition method and wide area ambient measurement [J]. Power System Protection and Control, 2011, 39(12): 1-6. (In Chinese)