民事审判中司法指导性文件援用的实证考察

——以“法办〔2011〕442号”会议纪要为例*

魏振华

一、问题的提出

所谓司法指导性文件,指除司法解释以及司法行政管理、人事管理类文件之外的,涉及法律适用问题的规范性司法文件。1参见周强主编:《最高人民法院司法解释汇编(1949—2013)》(上),人民法院出版社2014年版,出版说明第2页。应予说明的是,本文所称“司法指导性文件”限于最高人民法院制定的司法文件。它主要有两类:一是1997年4月1日以前,最高人民法院或其有关部门的个案答复、会签文件、领导讲话及会议纪要等文件;二是1997年4月1日以后,最高人民法院或其有关部门发布的非以“法释”字编号的规范性文件。以“会议纪要”为典型的司法指导性文件,虽然不属于司法解释,不能在法院裁判文书中援引作为裁判依据,但对指导各级法院审判工作具有参考借鉴意义。2参见周强主编:《最高人民法院司法解释汇编(1949—2013)》(上),人民法院出版社2014年版,出版说明第2页。但这些司法文件在法院审判中究竟如何被“参考借鉴”,则似尚未有明确具体的规则。

以“会议纪要”为例,在“中铁建设集团有限公司与邹城市发展投资控股有限公司建设工程施工合同纠纷案”中,最高人民法院对相关会议纪要的认定引起诸多争议,现将其认定摘录如下:

虽然中铁公司上诉还主张,依据最高人民法院颁布的《全国民事审判工作会议纪要》(法办〔2011〕442号)第27条“当事人以《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第二项、第三项规定的竣工日期作为承包人行使建设工程优先受偿权期间起算点的,不予支持”规定,不能以工程转移占有之日为优先受偿权行使期间的起算点,批复规定的竣工之日仅指“工程竣工验收合格之日”。但经本院当庭核对,中铁公司所提交的《全国民事审判工作会议纪要》(法办〔2011〕442号)的条文内容为虚假。对此,中铁公司的解释是在找到该纪要时,并不知道该纪要内容为虚假。为此,中铁公司当庭表示不再以其提交的虚假《全国民事审判工作会议纪要》(法办〔2011〕442号)作为支持其主张的依据。3最高人民法院(2016)最高法民终602号民事判决书。

根据上述认定,可能产生的第一个问题是所谓“条文内容为虚假”,是指“法办〔2011〕442号”本身不存在,即当事人提交了一份虚构的会议纪要,还是指“法办〔2011〕442号”本身存在,但当事人提交的会议纪要并非真实的会议纪要?如果“法办〔2011〕442号”真实存在,那么其内容如何,其与虚假会议纪要之间的关系如何?进而,产生的第二个问题是本案当事人援用所谓这个虚假会议纪要是个案特例,还是普遍存在的情形?司法实践中,真实的“法办〔2011〕442号”会议纪要援用的现状究竟如何?由此,产生的第三个问题是以“法办〔2011〕442号”会议纪要的援用现状为例,司法指导性文件在司法实践援用中存在的问题应以何种方式或者路径加以改进或者矫正?

下文将以“法办〔2011〕442号”会议纪要为例,围绕上述问题,通过案例实证考察,分析司法指导性文件被援用的现状及其可能改进路径。

二、“法办〔2011〕442号”会议纪要援用的初步考察

在对“法办〔2011〕442号”会议纪要进行案例考察之前,需要确定其是否真实存在并厘定其真伪,如此才能更加深入分析该会议纪要援用4本文整体使用了“援用”的表述,但并不排除针对具体案件的裁判依据时使用“引用”。其原因在于,一方面“援引”“引用”可能更强调法院对裁判依据的使用,而本文的使用者不限于法院,也包括当事人;另一方面“援引”“引用”的对象往往是条文序号化的规范,而本文所研究的会议纪要却是公文格式,亦不限于直接“使用”。相较于“援引”“引用”,本文正是在相对宽泛的意义上理解和使用“援用”的表述。可能存在的问题。

(一)“法办〔2011〕442号”会议纪要的真伪之辩

1.“法办〔2011〕442号”会议纪要确实存在

检索《最高人民法院公报》与《人民法院报》的结果显示,最高人民法院并未公布发文字号为“法办〔2011〕442号”的会议纪要。

2014年,最高人民法院在对现行司法解释和具有司法解释性质的其他规范性文件进行集中清理工作之后,编纂并出版了三卷本的《最高人民法院司法解释汇编(1949—2013)》。此次汇编作为“最高人民法院对建院以来的司法解释和司法指导性文件进行全面清理的重要成果”,5参见周强主编:《最高人民法院司法解释汇编(1949—2013)》(上),人民法院出版社2014年版,序言第1页。收录不可谓不全面,尽管“司法指导性文件卷”收录了不少会议纪要,6如《第一次全国民事再审审查工作会议纪要》《第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》等。但却没有收录所称“法办〔2011〕442号”的会议纪要。

但在最高人民法院网站检索后发现,院长信箱有《对最高人民法院〈全国民事审判工作会议纪要〉第59条作出进一步释明的答复》,其所称《全国民事审判工作会议纪要》即为“法办〔2011〕442号”。7参见最高人民法院网站:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-6293.html,2017年5月27日访问。但该答复原文为“法办〔2011〕42号”,原因在于最高人民法院直接引用的网文《建筑领域确认劳动关系之我见》存在笔误,而最高人民法院未能认真审查。此外,最高人民法院发布的《人民法院年度工作报告(2011年)》也明确指出,其曾于2011年下发《全国民事审判工作会议纪要》。8参见最高人民法院网站:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-4106.html,2017年5月18日访问。

因此,上述案例中所称2011年《全国民事审判工作会议纪要》,即“法办〔2011〕442号”应该确实存在。

2.“法办〔2011〕442号”会议纪要存在两份

尽管最高人民法院的官方出版物或者官方网站上无法查询到“法办〔2011〕442号”会议纪要,但网络上却可以轻而易举地检索到两份不同的会议纪要,其同样名为“法办〔2011〕442号”或者2011年《全国民事审判工作会议》,同样分为九个部分,部分内容完全一致,部分内容虽表述不一致但实质相同,但仍有相当内容不一致。

其中一份系以条文序号排列,共计69个条文,9参见山东舜翔(聊城)律师事务所网站:http://www.lcsxls.com/index.php?c=article&id=92;林鸿苓律师网络工作室网站:http://www.lawtime.cn/article/lll440600445694oo234516,2017年5月27日访问。笔者将其称为《会议讨论稿》;10笔者通过读秀学术搜索网站,检索到该份会议纪要的原文扫描版,其上注有“全国民事审判工作会议讨论文件”,其下则标明“会议讨论稿”,故将其称为《会议讨论稿》。另一份系以公文格式书写,没有条文序号,11参见北京浩盛律师事务所网站:http://www.haoshenglaw.com/nshow.asp?nid=762&small=113&big=30;北京房地产中介行业协会网站:http://www.breaa.cn/web/newscenter/news_info.aspx?from=1&news_id=265&type_id=8,2017年5月27日访问。笔者将其称之为《内部文件稿》。12该份会议纪要题注中标有“此系内部文件,请勿外传”字样,故将其称为《内部文件稿》。

上述案例中,当事人所援用的条文系出自《会议讨论稿》,但被最高人民法院认定为内容虚假。因此,初步判断《内部文件稿》应为真实的“法办〔2011〕442号”会议纪要。

3.“法办〔2011〕442号”会议纪要真伪之辨

既然最高人民法院并未正式公布“法办〔2011〕442号”会议纪要,那么就需要对上述两份会议纪要进行仔细甄别,判断究竟何者为真实且合法有效的文本。笔者认为,《内部文件稿》应为“法办〔2011〕442号”的真实文本。其根据有以下几点:

首先,从文本本身来看,《内部文件稿》更为规范。《内部文件稿》带有题注:“各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:现将《全国民事审判工作会议纪要》印发给你们,请认真贯彻执行。此系内部文件,请勿外传。”发文单位为“最高人民法院办公厅”,而《会议讨论稿》则不具备这些基本要素。最为关键的是《会议讨论稿》部分内容并不成熟,同时附有不同甚至相反的意见,如第9条、第18条、第39条、第42条、第43条、第47条、第57条等。

其次,从最高人民法院的出版物来看,其所援引内容均出自《内部文件稿》。由最高人民法院副院长江必新等主编的《最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用·房地产卷》多次援引《内部文件稿》作为裁判规则说理依据,13参见江必新、何东宁等:《最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用·房地产卷》,中国法制出版社2014年版,第129页、第173页、第228页、第277—278页。这无疑反映了最高人民法院的基本立场。

最后,从地方高院制定的规范性文件来看,其依据均为《内部文件稿》。《上海市高级人民法院民事审判第一庭道路交通事故纠纷案件疑难问题研讨会会议纪要》《北京市高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件若干疑难问题的会议纪要》等地方司法文件在援引“法办〔2011〕442号”时,所援引者均与《内部文件稿》相关内容一致。此外。山东省高级人民法院民事审判第一庭编辑并公开出版的《民事审判指导》(2012年第1集)收录有《全国民事审判工作会议精神》,14参见周玉华主编:《民事审判指导》(2012年第1集),中国法制出版社2012年版,第194页以下。其题注明确标识:“根据2011年10月14日法办〔2011〕442号文件整理”,这与《内部文件稿》印发日期相符。更为重要的是,除了不具备《内部文件稿》第一部分“关于民事审判工作的总体要求”的虚文与最后的絮语外,该会议精神与《内部文件稿》的其他内容几乎完全一致(每部分开头删去了“会议认为”)。显然,这份会议精神是经过精心裁剪的,其目的即在于规避“此系内部文件,请勿外传”的发文要求。这是笔者目前可能检索到的最为完整和官方的“法办〔2011〕442号”文本。

最近,由最高人民法院副院长江必新主编的《民法总则适用规范集成》,已经收录了《全国民事审判工作会议纪要(节录)》(2011.10.9)。虽是“节录”,但实际上除了开头宣示性的内容外,实质性内容均已收录,其与《内部文件稿》相一致。15参见江必新主编:《民法总则适用规范集成》,法律出版社2017年版,第48页以下。

通过上文分析可知,《内部文件稿》应为“法办〔2011〕442号”的真实文本,而《会议讨论稿》实则仅系当时会议讨论的文件,既非合法有效的规范性司法文件更非“法办〔2011〕442号”。之所以要耗费诸多笔墨厘清“法办〔2011〕442号”会议纪要的真伪,是因为最高人民法院没有公布其文本,而下文关于该会议纪要的实证分析则需以辨其真伪为前提。

(二)“法办〔2011〕442号”会议纪要的援用概况

1.案例检索的方法说明

案例检索的数据库为“中国裁判文书网”与“北大法宝·司法案例”;检索关键词为“全国民事审判工作会议纪要”及其近似词(如“全国民事审判”“法办〔2011〕442号”);检索方式为全文检索,同时检索时间截至2017年5月21日。

初步检索结果近3000份,限于时间和精力,本文将考察范围限定于地方高级人民法院和最高人民法院作出的裁判文书。此种限制应当不会影响考察样本的准确性和有效性,原因有三:其一,地方高级人民法院和最高人民法院审理的往往是二审、再审案件,案件相对复杂且更具代表性;其二,地方高级人民法院和最高人民法院获取信息的渠道更广和能力更强,其审理法官的知识水平更高,因而更能准确反映司法指导性文件的援用情况;其三,将法院级别限于地方高级人民法院和最高人民法院并不代表忽视中级人民法院及基层人民法院作出的裁判文书,对样本裁判中涉及一审、二审法院认定中出现的关键词也一并予以考察。

根据检索关键词出现的位置不同,本会议纪要援用主要分为三种类型:(1)出现在当事人主张中,包括当事人诉请、申诉、答辩等情形,此种情形可称为“当事人援用”;(2)出现在一审(或者二审)法院认定中,因为二审或者再审案件中需要概述一审(或者二审)法院认定的事实、裁判理由、裁判结果等,此种情形可称为“已审法院援用”;(3)出现在当前法院认定中,即出现在作出样本裁判的法院的认定中,此种情形可称为“当审法院援用”。尚需说明两点:第一,对于检察机关抗诉中援用本会议纪要的情形,将之归为“当事人援用”;第二,所称“法院援用”不仅包括法院实际运用本会议纪要进行裁判说理的情形,也包括法院对当事人主张的回应中涉及本会议纪要的情形,因为后者实际属于法院的“间接援用”。

2.案例检索的概况说明

按照上述方法进行检索,排除明显无关结果,并将同案由系列案件视为一份考察样本,最终得到138份有效的裁判文书。

从地域分布来看,在这138份裁判文书中,最高人民法院作出的裁判文书有15份,地方高级人民法院作出的裁判文书有123份,其系由28个省(自治区、直辖市)高级人民法院作出。16没能有效检索到西藏、天津、上海三地高级人民法院作出的相关裁判文书。

从时间分布来看,这138份裁判文书集中于2014年(34份)、2015年(58份)、2016年(31份)。17按照案件字号的时间所做的统计,其余分别为2017年2份,2012年2份,2013年11份。其主要原因在于2013年最高人民法院制定并发布了《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》(法释〔2013〕26号),裁判文书由“可以公布”变为“应当公布”,故而2013年之后所能检索到的样本变多;同时囿于2017年裁判文书尚未能全部公布,仅能检索到2份有效样本。

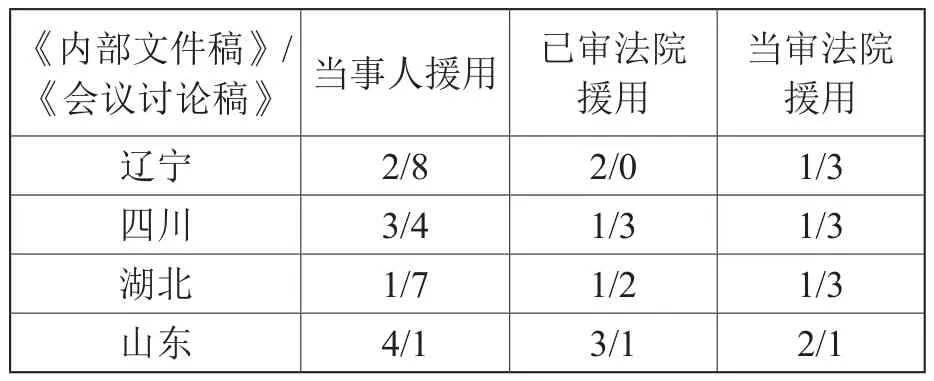

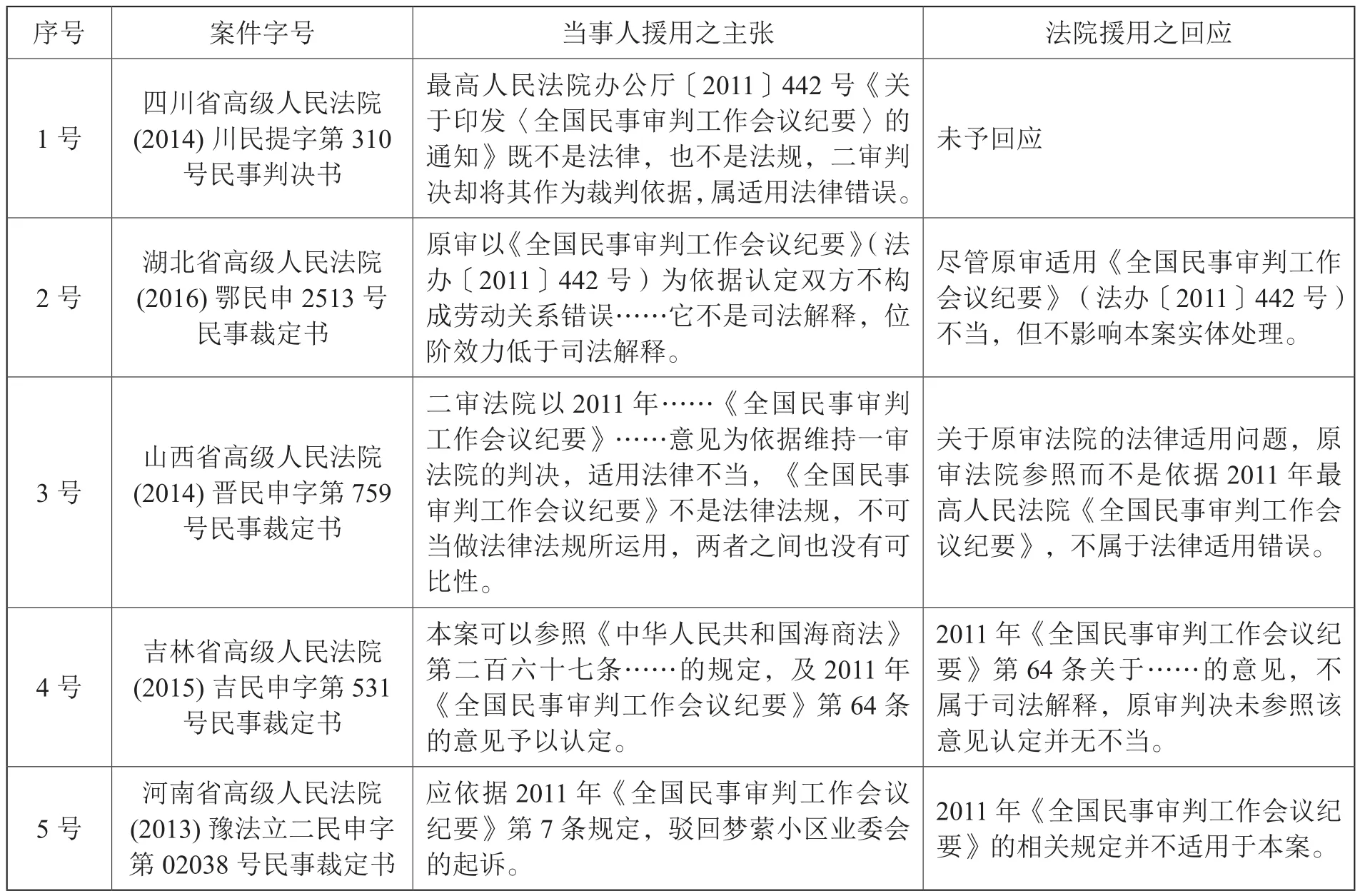

从类型分布来看,“当事人援用”“已审法院援用”“当审法院援用”三种类型均有所涉及,如表1所示。需要说明的是,援用次数与裁判文书数量并没有直接关系,因为有的裁判文书中仅有当事人(或者已审法院或者当审法院)援用,有的裁判文书可能同时有当事人援用与已审法院援用(或者当审法院援用),而有的裁判文书则可能三种类型均有出现。18每份裁判文书样本中,只要出现当事人援用,或者已审法院援用,或者当审法院援用,则将其援用次数分别记为1次,即使同一份裁判文书样本中出现当事人多次援用也仅将其记为1次。

表1 本会议纪要援用类型分布

从上述统计来看,当事人援用次数远超法院援用次数,其一定程度上反映了在援用司法指导性文件或者说寻找规范性法律文件方面,当事人比法院更具主动性。值得指出的是,从裁判文书样本来看,法院在援用本会议纪要时均出现在裁判说理部分,而未作为裁判依据。当然,这也不排除司法实践中有的法院直接将本会议纪要作为裁判依据予以引用。19参见安徽省南陵县人民法院(2014)南民二初字第00428号民事判决书。值得注意的是,此案中,安徽省南陵县人民法院所引用的会议纪要条文正是文章开始案例中被最高人民法院认定为“内容虚假”的条文。如此,在两份生效裁判中,基层人民法院审理案件所据以援用的规范却被最高人民法院认定为“虚假”,司法实践中规范适用之混乱可见一斑。

三、“法办〔2011〕442号”会议纪要援用的具体分析

在对本会议纪要的援用情形进行初步整理、统计后,则需进一步具体分析本会议纪要如何援用以及可能存在的问题。

(一)公开程度成为能否准确援用的关键因素

如前文所述,本会议纪要存在两个文本,即《内部文件稿》与《会议讨论稿》,且前者为真实、正式文本,但由于该文本并未公布,当事人及法院在援用时时常将之混淆,因此出现了不同当事人及法院援用不同文本的情形。根据当事人及法院援用本会议纪要的具体内容、条文序号等,对其援用两个文本的情形作了初步统计,如表2所示。20所称“无法判断”包括当事人或者法院在援用本会议纪要时并未列明其所援用的具体内容,因而无法判断其究竟是援用《内部文件稿》还是《会议讨论稿》的情形,以及当事人或者法院援用的内容在两个文本中恰好完全一致,因而无法判断的情形。所称“虚假”即指前文案例中,最高人民法院认定当事人所援用本会议纪要条文内容为虚假的情形。

表2 两文本援用次数统计

通过上述统计发现,无论是当事人还是审理法院,能够准确援用《内部文件稿》的比例相当低。尽管法院援用的比例接近当事人援用比例的两倍,但整体来看,其准确援用率仍不足三分之一。换言之,无论是当事人还是审理法院,其在多数情形下援用了“虚假”(确切地说是“无效”)的会议纪要用以主张诉求或者进行裁判说理。显而易见,当事人或者审理法院不能准确援用该会议纪要的主要原因即在于其本系内部文件稿、官方并未正式公布。因而,当事人乃至于审理法院难以查询到官方权威且内容完备的会议纪要文本。

如果说上述统计只是一个全国性概况,那么援用次数较多省市的统计可能进一步证实上述推定,如表3所示。

表3 两文本援用次数较多地区的统计

在援用次数较多地区的统计中,山东省无论是当事人还是审理法院,援用《内部文件稿》的比例明显高于其他省。原因何在?如前文所述,山东省高级人民法院民事审判第一庭编辑出版的《民事审判指导》(2012年第1集)收录有《全国民事审判工作会议精神》,其内容几乎完全复制了“法办〔2011〕442号”的实质内容。下级法院自然要购买上级法院的官方出版物用以指导民事审判,而作为当事人代理人的律师自然也会购买本地区最高司法机关的官方出版物用以作为诉讼参考,由此,《内部文件稿》经过本地区高级人民法院的编辑剪裁成为本地区法律职业群体所援用的通行文本。当然,这也再次证明会议纪要等司法指导性文件,其公开程度成为影响当事人及审理法院能否准确援用的关键因素。

从《会议讨论稿》援用次数较多条文(10次以上)的统计,亦可说明上述推定。

表4 《会议讨论稿》条文援用10次以上的统计

《会议讨论稿》援用次数最多的条文为“第59条”,尤其是审理法院援用的情形远高于其他条文。如前文所指出,最高人民法院曾在其官网之院长信箱发布《对最高人民法院〈全国民事审判工作会议纪要〉第59条作出进一步释明的答复》,这一行为无疑间接肯定了“第59条”存在的真实性与合法有效性,因而无论是当事人还是审理法院在获取这一官方公开信息后,援用“第59条”显得更有底气和自信。当然,这一信息的公开发布某种程度上也使当事人或者部分审理法院更加坚信《会议讨论稿》的合法有效性,并进而予以援用。

综上,最高人民法院未将“法办〔2011〕442号”会议纪要公布,这不仅对当事人寻法依据造成障碍,也对法院适法裁判产生困惑,进而导致司法实践中当事人主张及法院裁判说理中援用准确率相当低。

(二)裁判说理援用时缺乏合法有效性的审查

最高人民法院《关于裁判文书引用法律、法规等规范性法律文件的规定》(法释〔2009〕14号,以下简称《引用规定》)第6条规定:“对于本规定第三条、第四条、第五条规定之外的规范性文件,根据审理案件的需要,经审查认定为合法有效的,可以作为裁判说理的依据。”以民事裁判文书为例,《引用规定》第4条规定:“民事裁判文书应当引用法律、法律解释或者司法解释。对于应当适用的行政法规、地方性法规或者自治条例和单行条例,可以直接引用。”显然,会议纪要等司法指导性文件属于上述第4条规定之外的规范性文件,因而不能直接引用,仅可以作为裁判说理的依据。但根据第6条规定,司法指导性文件援用的前提是“经审查认定为合法有效”,因此,法院要援用司法指导性文件必须首先要对其进行附带审查。

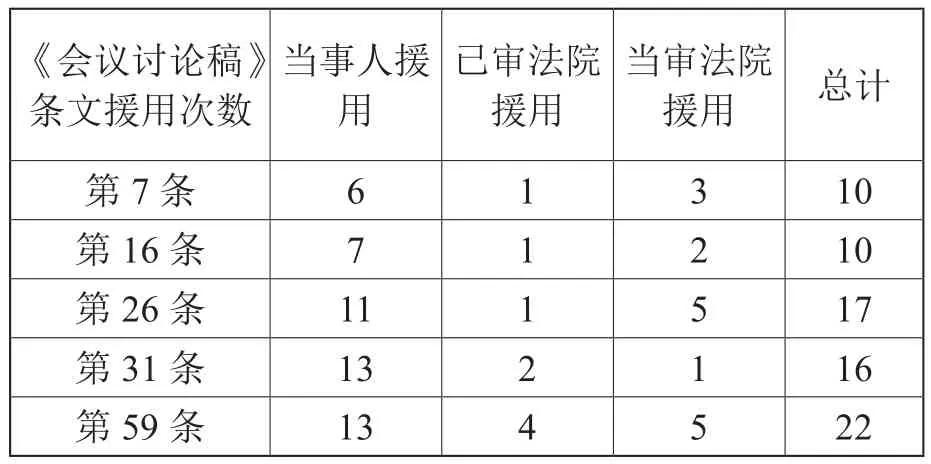

审理法院在援用本会议纪要时主要分为“裁判说理型”与“回应当事人型”,前者援用本会议纪要作为裁判说理的依据,后者则是对当事人关于是否援用本会议纪要诉求的回应,具体情形可参见表5所示。

表5 法院援用本会议纪要的类型

如上文所述,法院援用司法指导性文件进行裁判说理的前提是经其审查认定为“合法有效”,因此,在“裁判说理型”中,法院实际已经假设其所援用的会议纪要为“合法有效”。但从裁判文书样本(见表5)来看,法院进行裁判说理所援用的会议纪要不仅包括合法有效的《内部文件稿》,还包括仅作为会议讨论文件使用的《会议讨论稿》,而且后者占有更大比重(参考表2)。

就“回应当事人型”而言,尽管法院并没有实际援用本会议纪要用以裁判说理,但其潜在的前提仍是推定当事人所援用的会议纪要为“合法有效”。以“最高人民法院(2015)民申字第898号民事裁定书”为例,最高人民法院认定当事人提出适用的会议纪要第7条与案涉房屋买卖并非同一法律性质的问题,其认定逻辑如下:(1)当事人援用的会议纪要为“合法有效”,否则无从谈起该会议纪要第7条法律性质的问题;(2)当事人援用的会议纪要第7条属于某种法律性质,案涉房屋买卖属于另一种法律性质;(3)会议纪要第7条的法律性质与案涉房屋买卖的法律性质不同。同样地,在其他“回应当事人型”援用情形中,法院亦是首先推定当事人所援用的会议纪要为“合法有效”而后进行其他的判断分析(具体适用与否)。

就“特殊类型”而言,最高人民法院采取了妥协性策略,既没有贸然推定当事人援用的会议纪要为“合法有效”,也没有按照《引用规定》进行附带审查,仅仅是“当庭核对”。于此情形,最高人民法院实际处于尴尬境地,一方面其无法否定“法办〔2011〕442号”的合法有效性,因为其确实存在;另一方面当事人援用的条文又确非“法办〔2011〕442号”的内容,因而只能认定其条文内容为虚假。当然,此尴尬情形出现的根源仍在于最高人民法院没有公开“法办〔2011〕442号”会议纪要,而仅将其作为“内部文件”。

与其说审理法院在援用本会议纪要时推定其为“合法有效”,不如说审理法院并未对其所援用的会议纪要进行“合法有效”的附带审查,当然,最高人民法院的上述裁判可能是个例外,但其也仅仅是“核对”而非实质的附带审查。审理法院之所以没有进行附带审查,最关键因素仍可能是最高人民法院没有通过官方渠道正式公布该会议纪要,导致其难以找到官方权威文本去核查当事人所援用会议纪要内容的真伪。21《内部文件稿》文末显示,该会议纪要仅仅印刷200份,因此,地方高级人民法院的法官甚至最高人民法院的法官似乎很难做到人手一份,更遑论地方中级人民法院及基层人民法院的法官了。而最高人民法院的某些行为又加深了这种误会,使审理法院(实际是具体承办法官)在面对本会议纪要时更加真假难辨,审查无措。上文所提及的最高人民法院官网之院长信箱的相关回复显然属之,指导案例73号亦属之。指导案例73号“通州建总集团有限公司诉安徽天宇化工有限公司别除权纠纷案”属于本文检索到的裁判文书样本,该案中,当事人与审理法院均援用了本会议纪要,但从其所援用的具体内容来看,均系出自《会议讨论稿》而非《内部文件稿》。22尽管《内部文件稿》与《会议讨论稿》均对案涉内容作了规定,但仍有细微差别,前者规定为“如果建设工程合同由于发包人的原因解除或终止履行,承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自合同解除或终止履行之日起计算”;后者规定为“建设工程合同未约定竣工日期,或者由于发包人的原因,合同解除或终止履行时已经超出合同约定的竣工日期的,承包人行使优先受偿权的期限自合同解除或终止履行之日起计算”。而指导案例73号是经最高人民法院审判委员会讨论通过并发布,这无疑进一步强化了《会议讨论稿》的“真实性”。而根据最高人民法院《关于案例指导工作的规定》(法发〔2010〕51号,以下简称《案例规定》)第7条,对于指导性案例,“各级人民法院审判类似案例时应当参照”。“参照”的结果就是审理法院继续援用《会议讨论稿》而更加忽略进行“合法有效”的附带审查。

此外,作为一种重要的治理方式和技术手段,最高人民法院的出版物承担了一定功能,其中业务指导功能是最高人民法院出版物的主要特色。在最高人民法院审判权威的至上性所形成的话语权的强大渗透力下,各种审判参考类出版物对法官裁判活动的影响无疑是巨大的。23参见龙宗智、冯军:《最高法院出版物:功能解读与成因分析》,载《法制与社会发展》2005年第6期。笔者检索了最高人民法院主管或者主办的主要出版物(《人民法院报》《人民司法》《法律适用》)中刊载的理论性论文及典型案例分析中引用本会议纪要的情形,并作了简要统计如表6所示。

表6 最高人民法院主要出版物援用本会议纪要的情形

从上述情形来看,这些理论文章或者案例分析中引用《会议讨论稿》的比重仍然超过《内部文件稿》,可见其虽然经过专业编辑的编审,但似乎仍缺乏引用规范的合法有效性审查。因此,一方面,这些理论文章或者案例分析“体现着对法律规范含义和精神的正确理解,所以对于其他法官理解和运用法律规范、提高裁判技术有很大的帮助作用”。27龙宗智、冯军:《最高法院出版物:功能解读与成因分析》,载《法制与社会发展》2005年第6期。另一方面,如果这些理论文章或者案例分析误用或者误引法律规范,也可能对其他法官理解和运用法律规范产生很大的误导。

整体来看,无论是审理法院还是最高人民法院的出版物在援用司法指导性文件,尤其是未公开的司法指导性文件时缺乏“合法有效”的附带审查。

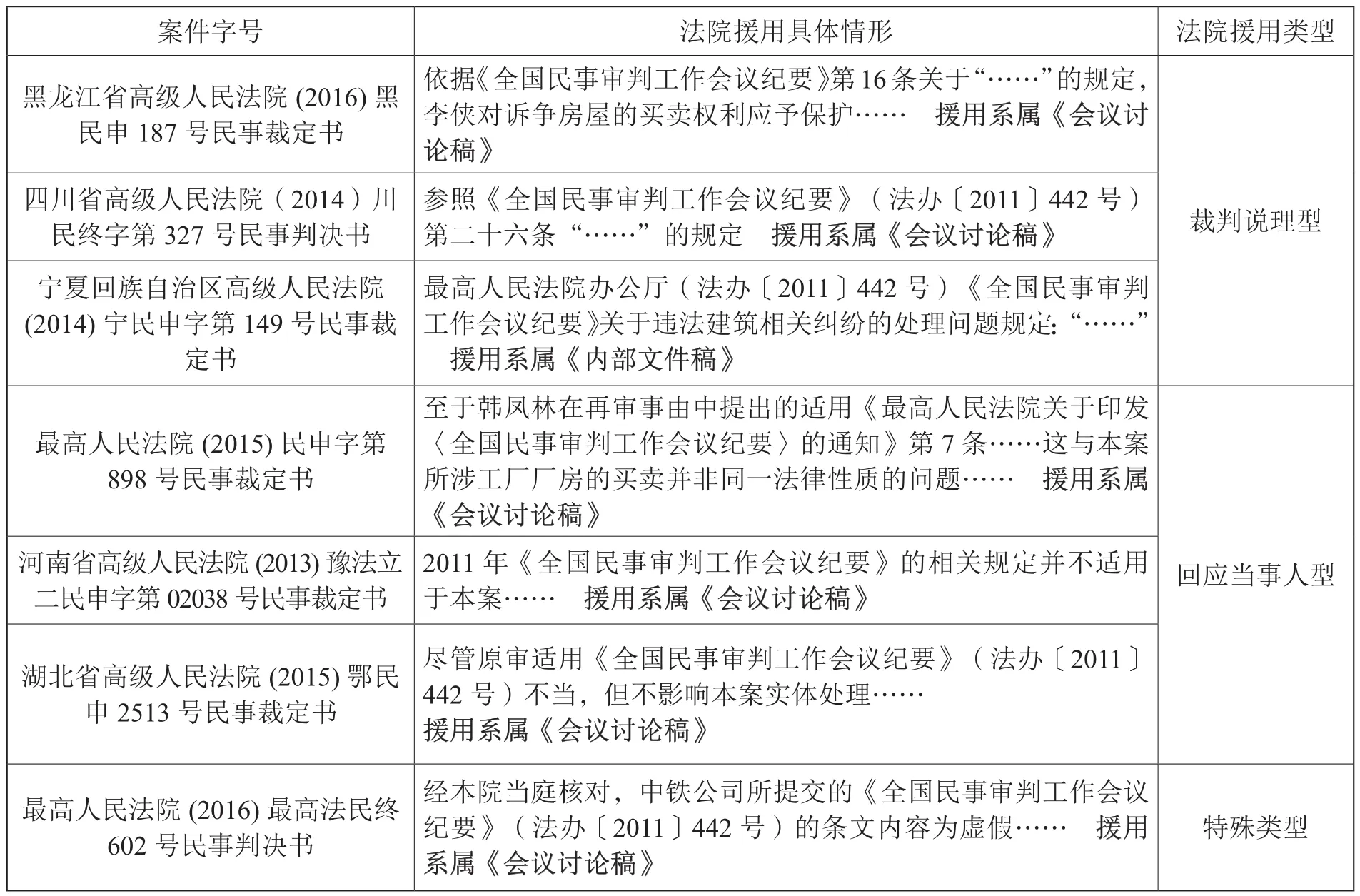

(三)作为参照规范在援用时具有较大随意性

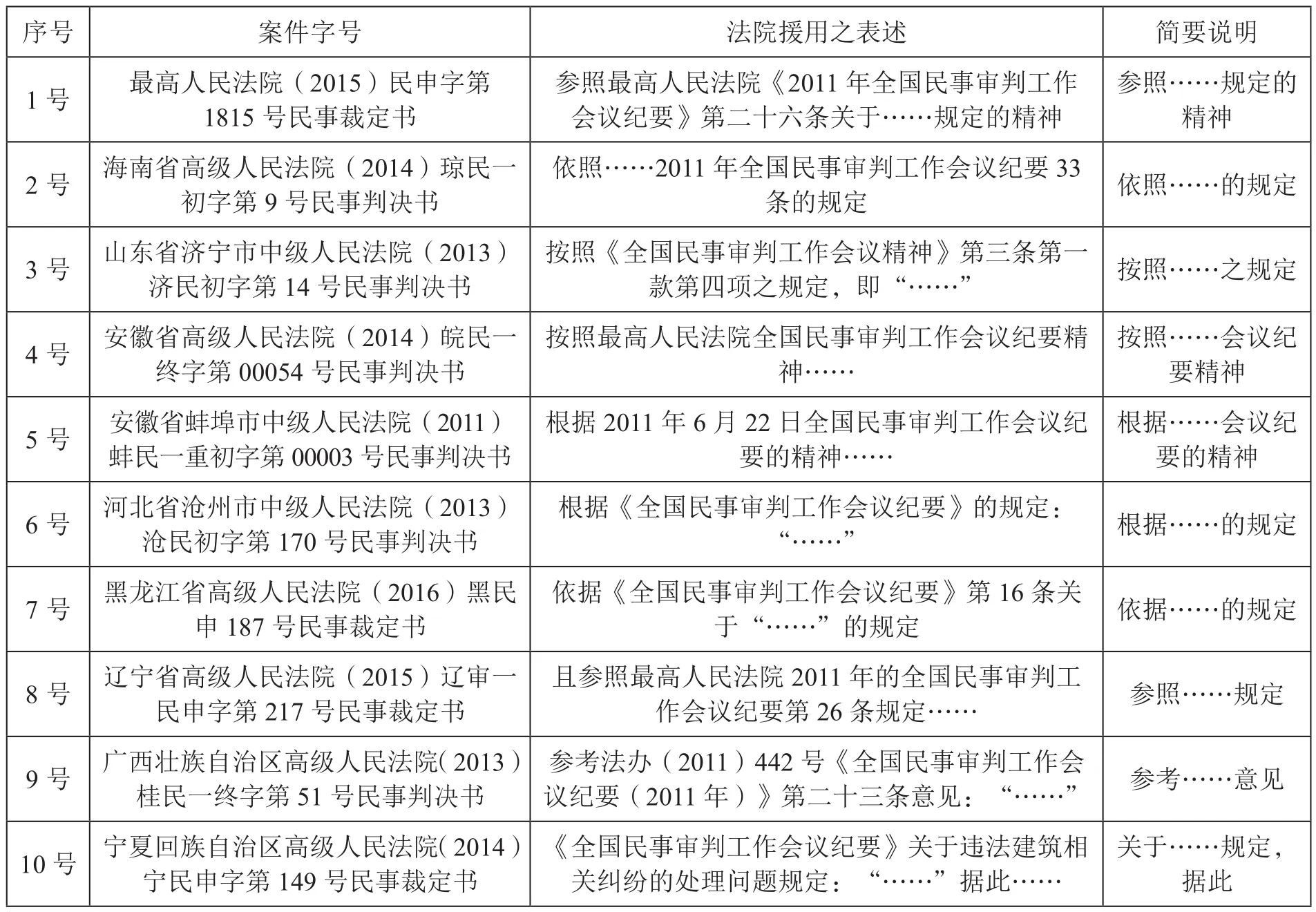

根据《案例规定》第7条,各级人民法院审判类似案例时“应当参照”指导性案例。尽管“应当参照”的规定存在争议,但指导性案例所具有的规范拘束力却得到普遍肯定。28参见蒋安杰:《最高人民法院研究室主任胡云腾——人民法院案例指导制度的构建》,载《法制资讯》2011年第1期;雷磊:《指导性案例法源地位再反思》,载《中国法学》2015年第1期。反观司法指导性文件,根据最高人民法院《人民法院民事裁判文书制作规范》(法〔2016〕221号,以下简称《制作规范》),其体现的原则和精神“可在理由部分予以阐述或者援引”。同样地,根据《引用规定》,司法指导性文件也仅“可以作为裁判说理的依据”。显然,司法指导性文件仅仅属于限制任意性规范,不具有指导性案例的规范拘束力,因而法院在援用时表现出较大的随意性,如表7所示。29此处仅对法院对当事人援用之回应情形进行分析,暂不考虑其所援用者究为《会议讨论稿》抑或《内部文件稿》。

表7 法院对当事人援用之回应情形

根据裁判文书样本(表7)可知,针对当事人援用本会议纪要予以主张的情况,审理法院的回应主要分为以下五种:(1)针对当事人认为已审法院应援用或者不应援用本会议纪要的主张,当审法院“未予回应”,如1号案例;(2)针对当事人认为已审法院不应援用本会议纪要的主张,当审法院认为已审法院适用不当,但不影响实体处理,如2号案例;(3)针对当事人认为已审法院不应援用本会议纪要的主张,当审法院认为已审法院参照适用并无不当,如3号案例;(4)针对当事人认为已审法院应援用(而未援用)本会议纪要的主张,当审法院认为其并非司法解释,已审法院未参照并无不当,如4号案例;(5)针对当事人认为已审法院应援用(而未援用)本会议纪要的主张,已审法院认为会议纪要不适用于案涉情形,如5号案例。

除5号案例所示情形属当审法院所作较为充足的裁判说理外,其余均显示出法院在援用司法指导性文件时的随意性:可以直接忽略当事人诉请中的援用或者不援用主张;当事人主张不应援用时,可以认为参照适用并无不当,即使认为适用不当,也以不影响实体处理为由而予以维持;但在当事人主张应援用时,却又认为不予参照并无不当。简言之,对于司法指导性文件而言,参照适用与否的主动权几乎完全掌握在法院手中,当事人既没有权利主张法院予以适用,也没有权利对法院的适用与否提出申诉。

(四)原则和精神在裁判说理中欠缺统一阐述规则

《制作规范》对如何在裁判说理中援引法律、法规、司法解释作了明确规定,即“应当准确、完整地写明规范性法律文件的名称、条款项序号和条文内容,不得只引用法律条款项序号,在裁判文书后附相关条文”。对于司法指导性文件,则仅规定其体现的原则和精神“可在理由部分予以阐述或者援引”。但在“裁判依据”部分,《制作规范》又指出“裁判文书不得引用宪法和各级人民法院关于审判工作的指导性文件、会议纪要……但其体现的原则和精神可以在说理部分予以阐述。”前者规定的援用方式是“阐述或者援引”,而后者规定的援用方式则仅限于“阐述”。如此,在裁判说理中,法院究竟能否直接援引会议纪要的内容?同时,法院在援用司法指导性文件的实际情形又如何?

表8 法院援用本会议纪要的具体表述

根据上述裁判文书(见表8)来看,法院援用本会议纪要时的具体表述可以分为三种类型:(1)参照/按照/根据……会议纪要精神,如1案例、4号案例、5号案例,记为“参照精神”;(2)参照/参考……会议纪要规定/意见,如8号案例、9号案例,记为“参照规定”;(3)依照/按照/根据/依据……会议纪要规定,如2号案例、3号案例、6号案例、7号案例、10号案例,记为“按照规定”。

显然,从“参照精神”到“参照规定”再到“按照规定”,法院援用本会议纪要进行裁判说理的语气逐渐增强:在“参照精神”语境下,本会议纪要甚至难以称为规范性法律文件,其应当是没有规范拘束力,这似乎更契合《制作规范》对会议纪要等司法指导性文件的定位;在“参照规定”语境下,本会议纪要有了一定的规范拘束力,其强制性程度与指导性案例相近;在“按照规定”语境下,由于“依照”“根据”“按照”“依据”这些语词本身具有强行性规范的特征,30参见谢晖:《“应当参照”否议》,载《现代法学》2014年第2期。本会议纪要似乎就具有了法律、法律解释、司法解释或者法规的强行规范属性,而成为必须适用的规范。就此而言,由于缺乏更为明确的指引,法院在裁判说理中援用会议纪要等司法指导性文件时显得颇为随意,致使这些司法文件的规范属性处于游移之中。

此外,从上述裁判文书(见表8)来看,法院援用本会议纪要时既有直接写明条款项序号和条文内容的情形(如7号案例、9号案例等),也有概括说明或者间接转述的情形(如4号案例、5号案例等)。至于在裁判说理中,法院能否直接引用该司法指导性文件的条文内容,不同法院也持不同态度。

在“湖北省高级人民法院(2016)鄂民申2513号民事裁定书”中,当事人申请再审称,“原审以《全国民事审判工作会议纪要》(法办〔2011〕442号)为依据认定双方不构成劳动关系错误……”湖北省高级人民法院经审理认为,“原审适用《全国民事审判工作会议纪要》(法办〔2011〕442号)不当,但不影响本案实体处理”。经查证,原审法院在裁判说理中直接引用本会议纪要第59条的条文内容。31参见湖北省黄冈市中级人民法院(2016)鄂11民终319号民事判决书。而在“山西省高级人民法院(2014)晋民申字第759号民事裁定书”中,当事人申请再审称,“二审法院以2011年最高人民法院《全国民事审判工作会议纪要》……意见为依据维持一审法院的判决,适用法律不当”;山西省高级人民法院经审理认为,“原审法院参照而不是依据2011年最高人民法院《全国民事审判工作会议纪要》,不属于法律适用错误”。实际上,该案二审法院亦是在裁判说理中直接引用了本会议纪要的相关内容。尽管最终处理结果两案实质相同(均予维持已审裁判),但从程序上来看,湖北省高级人民法院认为直接引用本会议纪要不当,但山西省高级人民法院则认为参照引用并无不当。

四、司法指导性文件援用的现实省思

通过上文对“法办〔2011〕442号”会议纪要的实证考察可知,未公开的司法指导性文件在援用过程中存在诸多问题,一方面是由于其未公开导致的援用错误,另一方面则是司法指导性文件本身定位难以避免的援用困惑。如此,则需进一步反思如何才能尽量规避或者减少上述问题的出现。

(一)司法指导性文件制定的准司法解释化

有学者将司法机关内部通行或者认可的但未向外界公布的办案规则与程序,称为“司法潜规则”。32参见高一飞:《反思司法潜规则》,载《政法学刊》2005年第4期。显而易见,本文所讨论的“法办〔2011〕442号”会议纪要具备了司法潜规则的实质特征,即非属正式法源、不为社会公众所知悉而事实上存在于司法实践部门,并在司法人员适用法律的过程中发挥着实质性作用,33参见潘申明:《司法潜规则研究——以会议纪要为例》,载《西南交通大学学报》(社会科学版)2003年第5期。因而属于较为典型的司法潜规则。司法潜规则的形式特征与主要缺陷在于其非公开性,仅在司法系统内部流传,而不向社会公开,因而即使是律师也无法通过正常途径获得司法潜规则的载体(本文开头所引案例,即为典型)。

为了消除司法潜规则的弊端及外界对最高人民法院权利行使规范性的质疑,最高人民法院可自身建立起程序化的工作机制,以限制和约束这些司法指导性文件的制定,即便不能完全达到像制定司法解释那样的严格,至少也应避免形式和制定程序上的随意性。当然,最为关键的一点仍是提高透明度,杜绝将非公开的司法指导性文件作为个案审理依据的行为。34参见黄韬:《最高人民法院的司法文件:现状、问题与前景》,载《法学论坛》2012年第4期。在这一点,相关行政部门的做法反而更加到位,如《环境保护部规范性文件合法性审查办法》(环办政法〔2016〕52号)第19条规定,“规范性文件应当公布;未经公布的,不得作为环境保护管理依据”。

或许是意识到非公开司法指导性文件存在的弊端,在第八次全国法院民事商事审判工作会议(2015年12月23日至24日)召开时隔近一年之后,最高人民法院于2016年11月30日公布了《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》(以下简称《八民会纪要》)。从《八民会纪要》的产生程序、文本形式来看,其确实达到了“准司法解释”的程度,如经最高人民法院审判委员会讨论通过、采用司法解释通用的条文序号形式以及由最高人民法院公告发布并在《人民法院报》刊登等。35关当然,准司法解释化最为重要的一环仍是公开发布,因此,在“法办〔2011〕442号”等司法潜规则尚未废止之前,将其向社会公开亦不失为一种切实可行的方法,如此既可方便当事人寻找援用依据,亦可防止法官擅断,起到监督作用。36参见潘申明:《司法潜规则研究——以会议纪要为例》,载《西南交通大学学报》(社会科学版)2003年第5期。如上文所指出,最近由最高人民法院副院长江必新主编的《民法总则适用规范集成》,已经收录了“法办〔2011〕442号”会议纪要,其表明最高人民法院正有意或者无意在弥补“非公开”所带来的缺陷。

然而,根据最高人民法院院长周强在第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议上所作的《最高人民法院关于深化司法公开、促进司法公正情况的报告》,司法指导性文件的全面公开可能仍面临困境。根据该报告,全面深化司法公开的四大平台包括“审判流程公开、庭审活动公开、裁判文书公开、执行信息公开”,其并不包括司法文件的公开。同时,在“推进裁判标准公开”事项下,仅明确“最高人民法院审委会讨论通过的司法解释和重要规范性文件,及时通过官网、微博、手机电视等媒介向社会发布”。37参见周强:《最高人民法院关于深化司法公开、促进司法公正情况的报告》,载《人民法院报》2016年11月9日。对于非重要规范性文件,如“法办〔2011〕442号”会议纪要等则并不属于深化司法公开之范畴。与此相类似,最高人民法院在《关于“最高人民法院公开各类司法依据文件”的答复》中曾指出,“……对于具有普遍效力,指导各级法院的文件,最高人民法院一般采用司法解释等形式予以公开发布,并可以在报刊、互联网上进行查询”。38最高人民法院网站“院长信箱”:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-18262.html,2017年8月4日访问。对此,有学者指出,最高人民法院仅是“一般”采用司法解释等形式予以公开,其意味着某些普遍效力的规范性文件也可以不公开。39参见李立众编:《刑法一本通》(第12版),法律出版社2016年版,前言。由此可见,司法指导性文件的公开化之路仍是漫长的。

(二)司法指导性文件援用的附带审查启动

如前文所指出,根据《引用规定》第6条,对于司法指导性文件等规范性文件,法院在援用其进行裁判说理之前,应先进行“合法有效”的附带审查。但如前文所述,这种附带审查实际相当缺乏。一直以来,无论是学术研究还是规范设计,这种附带性司法审查权的指向往往是行政规范性文件,40参见邹容:《行政规范司法审查的路径》,载《华东政法大学学报》2012年第2期;余军、张文:《行政规范性文件司法审查权的实效性考察》,载《法学研究》2016年第2期。而有意或者无意忽略了法院系统自身所制定的规范性文件。一个明显的事例是,在最高人民法院、最高人民检察院明令禁止地方人民法院、人民检察院“制定在本辖区普遍适用的、涉及具体应用法律问题的‘指导意见’、‘规定’等司法解释性质文件”的情形下,41参见《最高人民法院、最高人民检察院关于地方人民法院、人民检察院不得制定司法解释性质文件的通知》(法发〔2012〕2号)。地方司法机关制定的司法解释性文件仍然源源不断,如《四川省高级人民法院关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》等。而这些地方司法文件往往未经“合法有效”的附带审查就直接在裁判文书中予以援引。42参见“四川省雅安市中级人民法院(2017)川18民终10号民事判决书”“四川省攀枝花市中级人民法院(2017)川04民终290号民事判决书”。

最高人民法院在《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》(法〔2004〕96号)中明确了针对行政规范性文件的司法审查权的运行规则,首先,“这些具体应用解释和规范性文件不是正式的法律渊源,对人民法院不具有法律规范意义上的约束力”;其次,“人民法院经审查认为被诉具体行政行为依据的具体应用解释和其他规范性文件合法、有效并合理、适当的,在认定被诉具体行政行为合法性时应承认其效力”;再次,“人民法院可以在裁判理由中对具体应用解释和其他规范性文件是否合法、有效、合理或适当进行评述”。43根据最高人民法院行政审判庭编著的《行政诉讼文书样式(试行)》中的说明,“原告请求对行政行为所依据的规范性文件一并进行合法性审查的,在对规范性文件进行审查后,应依照行政诉讼法及司法解释的规定,对规范性文件的合法性以及能否作为认定被诉行政行为合法性的依据予以阐明”。对于司法指导性文件的附带审查可以借鉴上述规则,针对当事人提出的援用或者不援用某些司法指导性文件的主张,法院应当首先对该司法指导性文件的合法有效性进行审查,经审查认定合法有效的,可以在裁判说理中予以援用,同时可以对其是否合法、有效进行评述。

然而,对司法指导性文件的附带审查启动仍有赖于司法公开程度,如果该司法文件尚未公开,则法院(尤其是基层法院)很难进行有效的附带审查。实际上,同“法办〔2011〕442号”一样,《八民会纪要》公布之前,网络上同样流传着《2015年全国民事审判工作会议纪要》,其形式与《会议讨论稿》相似,甚至同《会议讨论稿》一样,《2015年全国民事审判工作会议纪要》也曾在司法实践中被当事人援用主张或者被法院援用说理。44参见“广西壮族自治区高级人民法院(2016)桂民申400号民事裁定书”“最高人民法院(2016)最高法民申648号民事裁定书”“湖南省长沙市中级人民法院(2015)长中民四终字第07496号民事判决书”“河北省沧州市中级人民法院(2016)冀09民终1730号民事判决书”。但由于《八民会纪要》的正式公布以及《2015年全国民事审判工作会议纪要》作为征求意见稿的公开程度远高于《会议讨论稿》,45如作为较为权威的法律数据库,“北大法宝”将《2015年全国民事审判工作会议纪要(征求意见稿)》作为立法草案收录,但对于《会议讨论稿》《内部文件稿》则均未收录。因此在审判实践中,针对《2015年全国民事审判工作会议纪要》合法有效性的附带审查已经多次启动。46如在“重庆市第四中级人民法院(2017)渝04民终54号民事判决书”中,重庆市第四中级人民法院明确指出,“经审查该会议纪要仅系征求意见稿,不能作为法律依据适用,故上诉人的该项理由不能成立”。

(三)司法指导性文件参照的半强制性

《案例规定》第7条规定,对于指导性案例,“各级人民法院审判类似案例时应当参照”。对此,最高人民法院法官解释:“应当就是必须。当法官在审理类似案件时,应当参照指导性案例而未参照的,必须有能够令人信服的理由;否则,既不参照指导性案例又不说明理由,导致裁判与指导性案例大相径庭,显失司法公正的,就可能是一个不公正的判决,当事人有权利提出上诉、申诉。”47蒋安杰:《最高人民法院研究室主任胡云腾——人民法院案例指导制度的构建》,载《法制资讯》2011年第1期。显然,对于指导性案例的参照是带有强制性的,并且由于未参照而导致的不公判决,48此处所谓“不公正的判决”应当是当事人的主观认识,至于公正与否,实需法院进行审理认定。当事人可基于此而提出上诉、申诉。

《行政诉讼法》第63条规定,法院审理行政案件依据法律和行政法规、地方性法规,参照规章。所谓“参照规章”,立法机关的解释是“人民法院在参照规章时,可以对规章的规定是否合法有效进行判断,但对于合法有效的规章应当适用”。49信春鹰主编:《中华人民共和国行政诉讼法释义》,法律出版社2014年版,第171页。尽管“参照”本属任意规范,但规章经合法有效审查后却成为“应当适用”的规范,显然具有了强行规范属性。于此,“依据”与“参照”之间可能就不存在实质性区别。50参见赵清林:《“依据”与“参照”真有区别吗——行政诉讼中是否适用规章之检讨》,载《政治与法律》2008年第5期。此外,最高人民法院在《关于贯彻执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的意见(试行)》(已失效)也曾明确规定,“法规或者规章规定行政机关对某些事项可以作‘最终裁决’,而公民、法人或者其他组织不服行政机关依据这些法规或者规章作出的‘最终裁决’,依法向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。”据此,某些情形下,当事人可以就依据规章所作出的“最终裁决”提起行政诉讼。

相较于指导性案例与规章“参照适用”的强行性色彩,以及当事人享有的诉权,司法指导性文件的“参照适用”显现出任意性甚至相当的随意性。51有网友称,“参照者,参考一下,好就照办,不好就滚蛋”。(参见谢晖:《“应当参照”否议》,载《现代法学》2014年第2期)从前文案例考察来看,用这句激愤之语来形容或许真是极为恰当的。这显然难以达到“在一定程度上统一裁判思路、标准和尺度,有效化解矛盾”(《内部文件稿》)的规范制定目的,反而可能因援用不当激发新的矛盾。52《高院中院竟不如县法院》,载人民网·强国博客:http://blog.people.com.cn/article/1400231094117.html,2017年5月31日访问。参考指导性案例与规章“参照适用”的运行规则,对于司法指导性文件的适用采取半强制性规则,具体而言,法院审理案件可以自主选择在裁判说理中予以援用,但对当事人提出应援用或者不应援用某司法指导性文件的,法院应当先对该规范性文件进行合法有效性审查,经审查认定合法有效的,法院应予适用或者说明不予适用的理由。同时,当事人也有权利援用合法有效的司法指导性文件提出上诉、申诉。

(四)司法指导性文件阐述的两分机制

如前文所述,《制作规范》在“理由”部分指出,司法指导性文件体现的原则和精神“可在理由部分予以阐述或者援引”;在“裁判依据”部分又指出“……各级人民法院关于审判工作的指导性文件、会议纪要……体现的原则和精神可以在说理部分予以阐述”。而《引用规定》第6条仅概括规定这些规范性文件“可以作为裁判说理的依据”。如此一来,法院在裁判说理中究竟如何援用会议纪要等才能“贯彻落实好会议精神”?

根据最高人民法院《〈关于案例指导工作的规定〉实施细则》(法〔2015〕130号)第10条,法院审理类似案件参照指导性案例时,“应当将指导性案例作为裁判理由引述”。而最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(法释〔2000〕8号)第62条规定法院审理行政案件时,“可以在裁判文书中引用合法有效的规章及其他规范性文件”。据此,无论是指导性案例还是规章(及其他规范性文件),法院在裁判文书中均可直接引用。就司法指导性文件而言,笔者认为其中一部分可以像指导性案例或者规章(及其他规范性文件)一样直接在裁判文书中予以引用,另一部分则不宜在裁判文书中直接引用,而需要进行转述。

至于如何区分这两种类型的司法指导性文件,可以从实质要素与形式要素两方面加以衡量。就实质要素而言,可以直接引用的司法指导性文件必须是经最高人民法院审判委员会讨论通过的。根据最高人民法院《关于司法解释工作的规定》第4条,司法解释“应当经审判委员会讨论通过”。在最高人民法院,“行使司法解释权的组织是最高人民法院审判委员会”,因此,“最高人民法院发布的司法文件,未经审判委员会讨论通过的,都不属于司法解释,不具有法律效力。”53吴兆祥:《〈关于司法解释工作的规定〉的理解与适用》,载《人民司法(应用)》2007年第9期。相反,经最高人民法院审判委员会讨论通过的司法文件,即使因其不具备某些形式要件而不能被称为“司法解释”,其也具备了“司法解释”的核心要素和正当权源,可称为“准司法解释”,典型如《八民会纪要》。就形式要素而言,可以直接引用的司法指导性文件应当采用具有引用功能的条文序号表述。在裁判文书中,条(包括款、项、目)的序号非常重要, 通常不引用条文具体规定,而直接标明相对应的条序即可,有时其甚至可以直接替代条文的内容。54参见刘风景:《法条序号的功能定位与设置技术》,载《环球法律评论》2014年第3期。《引用规定》第1条亦规定,对于法律、法规等规范性法律文件,“引用时应当准确完整写明规范性法律文件的名称、条款序号”。《八民会纪要》即采取了具有工具效果的、便于直接引用的条文序号设置,55当然,《八民会纪要》的条文序号设置可能是不完全的或者不规范的,但其毕竟通文编排了序号(共计36条),已然达到了法条序号设置的目的并实现了引用功能。而《内部文件稿》则使用了公文语言的层次序数设置。因此,法院在援用《内部文件稿》时的表述就显得五花八门,56如有的法院表述为“第二条(二)项”,有的法院引用为“三……(五)……”,还有的法院不标明序号而直接引用内容。甚至有理由怀疑法院倾向于援用《会议讨论稿》某种程度上可能在于其条文序号的设置方式便于援用。

对于既未经最高人民法院审判委员会讨论通过又未采取条文序号表述形式的司法指导性文件,典型如《内部文件稿》,可以考虑借鉴法学通说机制予以援用。所谓法学通说,“是指针对现行法律框架中某一具体法律适用问题,学术界和司法界人士经过一段时间的法律商讨而逐渐形成的,由多数法律人所持有的关于法规范解释和适用的法律意见”。57黄卉:《论法学通说》,载《北大法律评论》2011年第2辑。从《会议讨论稿》到《内部文件稿》,从《2015年全国民事审判工作会议纪要(征求意见稿)》到《八民会纪要》,均呈现出两个特点:其一,内容的减少;其二,争议的消除。显然,这是与会者就新情况或者疑难问题达成的、救济于当前适法困境的多数意见,从此意义上而言,《内部文件稿》等司法指导性文件也可谓某种“法学通说”。58参见安晨曦:《最高人民法院如何统一法律适用——非正规释法技艺的考察》,载《法律科学》2016年第3期。针对此类司法指导性文件,法院可以将其转述为法学通说的模式在裁判说理中予以援用,指导案例73号无疑提供了一个范例。59指导案例73号的说理模式为,“按照最高人民法院全国民事审判工作会议纪要精神+转述会议纪要内容”。