舍勒与卡西尔对“人是什么?”的回答

张任之

摘要:文章在达沃斯论辩的大背景下检审舍勒(作为达沃斯论辩的隐匿的第三者)和卡西尔(达沃斯论辨的主角之一)有关精神与生命关系问题的讨论。文章首先在精神与生命问题的语境中勾勒卡西尔对舍勒批评的要点,继而在舍勒哲学人类学的背景中检视这些批评,随后再转向卡西尔并尝试展示其文化哲学人类学的基本观念,最后在与海德格尔(达沃斯论辨的另一主角)的对勘中关注舍勒哲学人类学的最终目标。卡西尔和舍勒(以及海德格尔)的差别根本还在地他们对待形而上学的不同态度。根本来说,在达沃斯论辩前后,舍勒、卡西尔和海德格尔三个人都带着“人是什么?”的问题意识在从事着各自的哲学研究,最终他们殊途而不同归。

关键词:舍勒;卡西尔;精神;生命;哲学人类学;达沃斯论辩

中图分类号:B516.5 文献标识码:A 文章编号:1009-3060(2016)05-0001-14

引子:达沃斯论辩及其隐匿的第三者

卡西尔与海德格尔1929年的达沃斯论辩是20世纪哲学思想史中的重大事件。弗里德曼曾在其深富启发的著作《分道而行:卡尔纳普、卡西尔和海德格尔》中为这场论辩引入了一个第三者:卡尔纳普——一个当时并不出名的达沃斯的听众。弗里德曼讨论了卡尔纳普、卡西尔和海德格尔之间的思想争执,并藉此分析了分析哲学和现象学、英美哲学和欧陆哲学的“分道而行”。这一分析是十分有趣且富有吸引力的,但这一达沃斯论辩的不著名的第三者的引入或多或少有些突兀。因为诸如此类的第三者——当时并不出名的听众,而后成为重要思想家——并不是一个,而是可以有很多,比如雷马克(Erich Maria Remarque)、列维纳斯(Emmanuel Levinas)、宾斯旺格(Ludwig Binswanger)、芬克(Eugen Fink)和波尔诺夫(Otto Friedrlch Bollnow)等。

本文也试图引入一个达沃斯论辩的第三者,一个并未参加达沃斯论辩但却以隐匿的方式在场的第三者:舍勒。舍勒当然不可能参加1929年的达沃斯论辩,他于1928年5月19日突然去世。1929年春第二届达沃斯高校课程的核心主题是:人是什么?哲学人类学替代单纯的理性哲学成为讨论的基础。从主题来看,如若舍勒还活着,他完全可能成為达沃斯的主角。

1929年3月18日、19日的上午和25日的下午,卡西尔在达沃斯分三次做了题为《哲学人类学的基本问题》(下文简称“海德格尔讲座”)的报告。3月27日上午,他另外以《舍勒哲学中精神(Geist)与生命(Leben)的对立》(下文简称“舍勒文稿”)为题做了一场演讲。这篇演讲直接涉及舍勒1927年4月28日在“人与大地”研讨会上所做的报告《人的独特位置》,在该报告中舍勒强调了一种精神与生命的二元论。

卡西尔在达沃斯报告的论题与第二届达沃斯高校课程的核心主题十分切合,而海德格尔报告的论题看起来就不完全切题了。1929年3月18日、19日以及20日的下午,海德格尔也分三次做了题为《康德的(纯粹理性批判>与形而上学奠基的任务》。的报告。海德格尔试图去论证,康德的第一批判是形而上学的一次奠基活动,这种奠基在本质上意味着在“形而上学的形而上学”之内对人的本质的追问。在此意义上,海德格尔的报告也是切合第二届达沃斯高校课程的核心主题的。海德格尔达沃斯报告的综述稿表明,该报告的主要思路与他同一年底出版的《康德与形而上学疑难》(下文简称《康德书》)前三章的内容是相应的。根据《康德书》的献辞(“纪念马克斯·舍勒”)和第四章(探究哲学人类学和作为基础存在论的此在形而上学)的讨论,人们很容易想象,在海德格尔的达沃斯报告和论辩的背后隐藏着舍勒的影子。事实上,在其最后一次马堡讲座(1928年)中,海德格尔已经深入探究了舍勒晚期哲学与他自己的基础存在论之间的关系。

卡西尔在达沃斯的最后一次讲演是直接针对舍勒的,或更确切地说,是针对舍勒哲学人类学中的精神与生命的两极性的。卡西尔的这一演讲可以回溯到他的1928年的手稿群,在那里,卡西尔试图在其符号形式的哲学框架内论证一种文化哲学人类学。对精神与生命相互关系的追问构成其文化哲学人类学的起点。就此而言,舍勒是卡西尔无法绕开的对手,当然舍勒已无法回应来自卡西尔方面的批评。尽管海德格尔在其《康德书》的第四章对哲学人类学展开了批评,但在根本的立场上,海德格尔无疑距离舍勒更近。在一定程度上,人们甚至可以说,海德格尔在达沃斯论辩中的相关讨论可以视为他针对卡西尔对舍勒批评的回应,一个对来自批判哲学或新康德主义方面的批评的现象学式的回应。

本文将首先在精神与生命问题的语境中勾勒卡西尔对舍勒批评的要点,继而在舍勒哲学人类学的背景中检视这些批评,随后我们将再转向卡西尔并尝试展示其文化哲学人类学的基本观念,最后我们将在与海德格尔的对勘中关注舍勒哲学人类学的最终目标。根本来说,无论是达沃斯论辩的两位主角,还是达沃斯论辩中隐匿的第三者,他们都关心这一问题:人是什么?

一、在精神与生命问题上卡西尔对舍勒的批评

在其“舍勒文稿”中,卡西尔通过对克莱斯勒的那篇“思想最深刻也最独特删的短文《木偶戏》(1810年)的分析进而指出,现代哲学植根于浪漫派哲学中,特别是在自然与精神的重大对峙或生命与认知的两极性上。在卡西尔看来,浪漫派哲学支持这种对峙,而舍勒则无条件地拒绝了任何一种一元论的同一哲学的尝试,他并不试图克服精神与生命的二元论,但尽管如此,他仍然勾画了“这种二元论,这种在存在自身之中的原初分裂的含义与意义,这是一种完全异于西方传统形而上学的图像”。卡西尔对舍勒的精神与生命的学说展开了讨论并进行了批判,限于篇幅,我们这里只能简要将其核心要点勾勒为四个方面:

1.什么是“精神”或应如何理解“精神”?

在卡西尔看来,舍勒那里的“精神”原初是绝对无力的,“在精神与生命的对抗中,精神所能利用的所有力量(Kraft)都绝非得自其本身,而是必须在一条极为曲折的道路上,逐步地通过禁欲(Askese)和欲求压抑的行为,在生命本身的领域中攫取力量”。因此,卡西尔认为,舍勒的精神概念“显而易见地”会让人想起亚里士多德的定义。为了回答“精神如何对它本身并不属于其中的世界施以任何作用?”这样的问题,亚里士多德发展了他的目的论。但是舍勒却拒绝这种目的论的世界观,对他来说,西方的有神论的世界观是没有根基的胡言乱语。若果如此,卡西尔接着追问,若精神原初是绝对无力的,那么它对欲求压抑的引导又是如何可能的呢?“如果人们完全在舍勒最初定义的意义上把握‘精神,它将永远不能以任何形式超出自己而发生作用。”事实上,对于卡西尔而言,若将精神从本质上规定为绝对无力的,这是无法理解和完全不可能的。

2.如何理解精神与生命的关系?

根据卡西尔,舍勒那里的“生命”概念无异于单纯的“冲动”(Drang),即一种对无规定之物和无目标之物的欲求。因此,精神和生命属于完全不同的世界,无论是从起源上或是从本质上而言,二者都是完全陌异的。卡西尔由此追问道:“那么它们如何仍能施行一个完全统一的成就?它们如何可能在建构某一特殊的人类世界、‘意义世界中相互协作互相渗透?”换句话说,如果生命在本质上就是单纯的“冲动”,本质上被规定为“精神盲”,那么,生命欲求就根本不可能进入精神的法则性和观念与意义的结构,进而它也不可能给精神以力量。卡西尔强调:“舍勒给予精神的东西,他必然又从生命中抽回;他肯定于后者的,又必然否定于前者。”因此,在观念盲的生命与陌异于生命的精神之间的对立是原本的,或许只有通过某个“奇迹”,“冲动的精神化”和“精神的生命化”才得以可能。

3.如何理解舍勒的学说与“古典学说”之间的关系?

舍勒所反对的“古典学说”赋予精神以超越所有现实之物的绝对实质性的“强力”(Macht)。与之相对,舍勒则认为精神原初是没有能量(Energie)的。在卡西尔看来,“强力”或“能量”的概念必须首先要得到明确的界定,而舍勒恰恰没有能在起效用(Wirken)的能量和构形(Bilden)的能量之间做出区分。卡西尔则试图借助这对区分导向其本己的学说:起效用的能量是直接作用于人的周围世界的,而构形的能量则将自身保持在自身之中,并在纯粹构形而非现实性的维度活动;“人类的精神不直接面对物而是将自身编入一个本己的世界,一个指号的(Zeichen)、符号(Symb01)的和意义的世界。”卡西尔区别了间接的构形的行为和直接的起效用的行为,“使自身产生效果的行为始终是一种双重运动:引力和斥力不断地交替。……这种双重规定适用于每一种构成(Gestaltung)活动和‘符号形构(Formung)活动”。在自我和它的周围世界之间的张力只能通过符号形构的中介消解。因此,对于卡西尔来说,如果“强力”或“能量”的概念能得到明确界定的话,那么,在舍勒自己的学说与“古典学说”之间就不再真正存在一种“彻底的逻辑对立”。

4.如何理解舍勒的哲学人类学与其形而上学的关系?

卡西尔认为,精神和生命的两极性构成了舍勒哲学人类学的基本思想,其哲学人类学的基本原则是存在于精神和生命领域中的“张力、不相容的差异和对立”@。但是,在舍勒那里人们还可以发现另一个值得注意的形而上学的对立,即,精神与生命的对立不再只是纯粹功能的对立,而且也是实体性的对立。卡西尔说:“在他[舍勒——引者]那里,形而上学的旨趣最终仍然超过了现象学的旨趣:精神成为一种特殊的存在,高居于单纯的生命存在之上。”卡西尔自己则试图拒绝这种“形而上学的旨趣”,在他看来,精神和生命的关系不应在实体性意义上,而仅仅只应在功能性意义被理解。因此,所谓的“张力、不相容的差异和对立”需要得到重释:“真正的戏剧并非发生于精神与生命之间,而是发生于精神自己的领域之中,发生在它真正的焦点上。”也就是说,并非生命对抗精神,而是精神自我对抗。

二、基于舍勒的思想对卡西尔针对舍勒批评的检视

前一节我们亦步亦趋地勾勒了卡西尔对舍勒的批评,本节我们将在舍勒的语境中进一步检视这些批评。

因为卡西尔看起来只熟悉舍勒的《人在宇宙中的位置》(《人的独特位置》的修改稿)一文,加之他更注重引入其自己的立场,所以他对舍勒的批评并未能切中舍勒哲学人类学的主要问题。本文无法详细展示舍勒哲学人类学的全部以及他与卡西尔的思想关系,这里仅关注两个关键问题。

第一,如前所述,在其“舍勒文稿”中,卡西尔借助对起效用的能量和构形的能量的区分,在对舍勒哲学人类学中的“禁欲”的分析中导入了他自己的学说。在他看来,舍勒相信“禁欲”具有精神的道德的力量,通过“禁欲”,周围世界将被人客体化。但卡西尔追问道,如果精神原初是无力的,那么这种客体化的行为是如何可能的呢,它又是以何为条件的?对卡西尔本人来说,客体化的条件恰恰就是“符号形构”,正是以这种“符号形构”为中介,自我与其周围世界的张力才得以消解。

在我看来,卡西尔在此误解了舍勒的思想。在舍勒那里,“强力”(Macht)、“能量”(Energie)和“力量”(Kraft)是同义的,但是,“能力”(Fghigkeit)概念却明确区别于这些概念。当舍勒说“精神原初就没有本己的能量”或“原初无力的精神”等等时,这只意味着,“精神所无能为力的是:自己创造或消除、增加或减少任何欲求的能量”。但是,精神具有自己的“能力”,即一种“观念化”(Ideierung)或者“现象学还原技艺”的能力。舍勒强调:“这个把本质与此在分离开的能力构成了人的精神的根本特征,这个根本特征乃是人的精神一切别的特征的基础。”可以说,正是因为这种能力,人成为“能说不者”(Neinsagenkonner)、“生命的禁欲者”和针对一切单纯现实性的永远的抗议者。借助这种能力,精神只是“指引”(leiten)和“引导”(lenken)生命。通过禁欲、压抑和生命的升华,精神从原初强有力的生命中获得其原初所没有的能量或力量。对舍勒来说,在纯粹形式上,精神原初是绝对没有任何力量、强力或能量的,尽管它具有一种基本的能力。每一个对现实性或欲求所说的“不”都是精神自身的活动,这种“不”所引起的绝非精神的存在,而只是给精神提供能量,并由此而不断给精神输送“沉睡在被压抑的欲求中的能量”。在此意义上,舍勒可以宣称:“精神绝不到处是创造性的原则,而只是一种设置界限的、在本质可能的框架内获得偶然现实性的原则。”

就此而言,卡西尔混同了舍勒那里的“强力”、“能量”、“力量”和“能力”概念,因此他的批评并未能切中舍勒哲学人类学的主要问题。基于这种混同,卡西尔也勾销了在舍勒本己的学说和他所批评的“古典学说”之间的对立。在他看来,因为舍勒的精神原初是无力的,而它又能说“不”,那么舍勒的立场就与“古典的人的理论”在如下这一点上相一致:精神被赋予超越所有现实之物的绝对实质性的“强力”。然而如前所述,舍勒这里的“说不”的“能力”被嚴格区别于“强力”、“能量”、“力量”,因此在这两种学说的根本立场之间存在着巨大的差异。

此外,卡西尔还称赞舍勒“运用超凡的辩证能力和高超的技能”突显出在精神和生命之间的“张力、不相容的差异和对立”,并且成功地取消了“轻松的‘一元论的任何解决尝试”。但在舍勒那里,尽管精神与生命是有本质区别的,但人之中这两个原则是相互依赖的,“精神和生命是相辅相成的,把它们放到一个原初的敌对或对抗状态中,是一个根本的错误”。事实上,舍勒也一直试图找到这两个原则之间的统一性。这一点把我们带向下一个问题。

第二,卡西尔还错误地将舍勒那里的精神与生命的对立与笛卡尔以来的旧形而上学中的心身对立等同起来,在他看来,“我们可以把舍勒对生命和精神一致性问题的回答与笛卡尔关于躯体与灵魂一致性问题的回答相提并论”,舍勒的哲学人类学与其形而上学之间并不存在大的间距,“如果人们想在舍勒的人类学框架中获得这个问题[精神和生命的关系问题——引者]的答案,人们似乎必须去冒跌入黑暗的风险,人们似乎必须重新涉及形而上学的世界基础的统一,而这个基础仍然将把对于我们来说明显异质的东西统一起来,编入一个整体之中”。看起来,卡西尔并没有完全把握住舍勒哲学人类学和其形而上学的关系,因此也并未能清楚地认识到舍勒那里身体(或躯体)心灵、生命精神的关系。

事实上,在晚期舍勒那里存在着三组不同的概念对子,即,“身体(或躯体)心灵”、“精神生命”以及“精神冲动”。它们在舍勒晚期哲学中分别扮演着不同的角色。

首先来看第一组概念对子“身体(或躯体)心灵”。在此视角下,舍勒清楚地批判了笛卡尔的学说,并与之划清界限。在他看来,笛卡尔将一切实体区分为“广延物”和“思维物”,由此他就把“一大堆关于人的本性问题的最严重的错误引入了西方意识”。在一定意义上,人们也可以说,这个千百年来一直保持着生命力的身心问题在舍勒这里失去了它的形而上学等级,因为“生理的心理的生命过程在本体论上是严格同一的。……所谓‘生理的和‘心理的不外是我们对同一个生命过程所做观察的两个侧面”。因此,传统的身心对立被舍勒勾销了。舍勒区分了心理物理存在的四种不同的层级:(1)最低的层级是没有意识、没有感觉和表象的“感受冲动"(Geftihlsdrang),它表现为一种普遍的生长和增殖的冲动,作为一种“出离的”感受冲动在一切植物、动物和人身上都存在;(2)第二种心灵的本质形式可以称作“本能”(Instinkt)或“本能的行为”,它是包括人在内的动物生命的特征;(3)第三种心理形式是一种“联想记忆”(assoziatives Gedfichtnis)的能力,它仅仅在高等动物那里可见;(4)心理物理存在的第四种本质形式是原则上仍受官能约束的“实践理智”(praktische Intelligenz),这种实践理智仍然是“有机官能地欲求地实践地”结合起来,因此并非无限制地开放的,它仅只能出现在少数更高级的动物那里。。总的来说,这四种不同的层级都属于心理物理的或生命的存在,简言之,都属于“生命”的维度。在此意义上,“身体(或躯体)-心灵”的对立是属于这个维度的,基于“心物生命实则是一体”,这一对立最终被舍勒勾销了。

对舍勒来说,人之中还存在着另外一个原则,另外一个维度,即“精神”。哈默曾指出,舍勒那里有三个无法相互还原并且本质不同的层面:身体、自我(心理性的:心灵)和人格。身-心的对立属于生命层级,而生命精神的对立则与人格相关。

显然,卡西尔混置了“身体(或躯体)心灵”与“生命精神”这两组概念对子,他也没有注意到舍勒那里“精神生命”和“精神冲动”这两组对立之间的区别。对于舍勒来说,后一组对立涉及的是形而上学的问题域,而前一组对立则关涉哲学人类学的问题。这意味着“精神冲动”的形而上学对立在哲学人类学中被论题化为“精神生命”的对立。舍勒将精神和冲动视为“原存在”(Urseienden)、“通过自身而存在着的存在”(Durch—sich—seienden—Seins)或“自在存在”(ens per se)的两个原则,因此精神和冲动是存在的两种特性,都属于“原存在”,与此类似,精神和生命都属于人格。他在两个不同的层面上讨论问题。

在哲学人类学的层面,舍勒强调,“尽管‘生命和‘精神有着巨大的本质差别,然而这两个原则在人身上仍然是互为依托的:精神把生命观念化,而只有生命才有能力把精神投入到行动中,并把精神变成现实,无论是从最简单的行为刺激起,还是一直到完成一件我们将精神的意蕴归之于它的产品上,都是如此。如我们在这里所描述的精神与生命的关系被一系列关于人的基本哲学观点所颠倒和轻视”。

在形而上学的层面,舍勒则强调,“原本孱弱无力的精神和原本强大的——即与一切精神的观念和价值相比盲目的冲动之间相互渗透:隐藏在万物形象背后的冲动的生成着的观念化和精神化,同时使精神获得强力,即精神的生机化,这便是有限存在和过程的目的和归宿”。

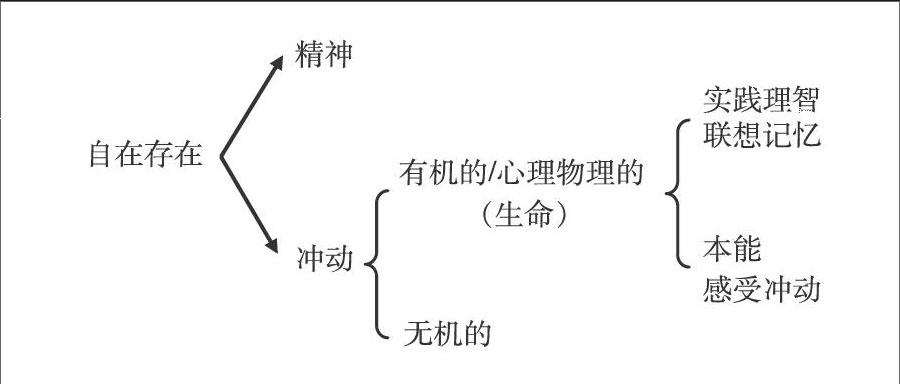

我们可以将舍勒的基本思想概括为下列图表:

如同我们已经看到的,卡西尔对舍勒的批评存在着诸多误解,尽管如此,他突出强调了舍勒的哲学人类学与形而上学的紧密联系,这一点无疑是正确的。

三、卡西尔的文化哲学与形而上学

卡西尔于1923年出版了他的系统性代表作《符号形式的哲学》(Philosophie der symbolischen Formen)的第一卷《语言》,1925年出版了第二卷《神话思维》,直到1929年才出版第三卷《认知的现象学》。在这个第三卷的“前言”中,卡西尔预告说,他即将发表一部题为《“生命”和“精神”——当代哲学之批判》(》Leben《und》Geist《 -zur Kritik der Philosophie der Gegenwart)的论著,在其中,他将在“当代哲学的总体工作”中为其符号形式的哲学定位。然而这部可以被视为《符号形式的哲学》第四卷的著作在卡西尔生前并未出版,人们如今只能在其遗稿中发现这个1928年的规划方案。在遗稿中,卡西尔将其本己的哲学与当时代的哲学,特别是生命哲学和哲学人类学进行了对比,进而发展出一种形而上学,他称之为“符号形式的形而上学”。顯然,卡西尔在达沃斯的“海德格尔讲座”、“舍勒文稿”以及达沃斯的论辩都属于这个总体计划。

在此语境中,卡西尔将当代形而上学的基本趋向与生命哲学相等同,并从其批判的符号形式哲学立场拒绝这种趋向。尽管如此,他仍然不能同意新康德主义另一个代表人物李凯尔特(H.Rickert)对生命哲学的蔑视,在他看来,“将[生命哲学]视为单纯的‘时髦思潮(Modestromung)是一种愚蠢和短视”。完全相反,生命哲学必须得到严肃的对待,它是一种对“植根于现代生命感受和特殊现代文化感受的基本与原初层面”的动机的表达。对于卡西尔来说,生命哲学并不单单是一个学派的名称,例如,它不仅仅是指狄尔泰、西梅尔或柏格森的哲学,也不仅仅是指像叔本华、尼采这样的先驱者的哲学,还不仅仅指达尔文、斯宾塞的生物学理论或斯宾格勒、克拉格斯的观点,如此等等;毋宁说,生命哲学是一个系统的历史的概念,它“统合了从克尔恺郭尔到海德格尔和杜威以来的所有对观念論的批评者”,这其中当然也包括胡塞尔和舍勒。

卡西尔将生命哲学视为形而上学的最新形式而加以批判,其批判的要点主要体现在两个方面:首先,在他看来,生命哲学与自然主义过于紧密地联系在一起;其次,生命哲学强调一种直接的直觉式的认知。前一方面涉及卡西尔对其文化哲学人类学总体的理解,后一方面则相关于他符号形式的哲学的核心概念,即“符号”。

奥特(E.W.Orth)曾清楚而正确地指出,在卡西尔那里存在着两个决定性发展趋向:“一个是导向精神科学的论证或奠基,另一个则是导向哲学人类学的展开。尽管如此必须注意的是,这两种发展在本质上是相互绞缠的。”在其《文化哲学的自然主义和人文主义论证》(Naturalistische und humanis-tische Begründung der Kulturphilosophie)一文中,卡西尔强调,文化哲学是最年轻的哲学学科,它诞生于狄尔泰的“精神科学的自然体系”。自然与文化的关系成为哲学中相对较新的主题。浪漫派的自然哲学尝试通过“自然的精神化”(Spiritualisierung der Natur)来消弭自然和文化的差异,而建基于达尔文和斯宾塞基本观点之上的法国文化哲学则试图通过“文化的物质化”(Materialisierung der Kultur)来消弭这种差异。这两种理论的根子都在自然主义。在卡西尔看来,生命哲学,包括舍勒的哲学人类学在内,要么将其基础置于浪漫的自然哲学中,要么就置于现代法国文化哲学中,因此其根子也是自然主义。他说:“现代的‘生命理论是根基不稳的,因为它更多只是在生命中提取否定性、单纯自然性和生物性的因素。”与此相对,十八世纪后半叶的德国古典文学时代发展出一种新的人文主义,比如在温克尔曼、莱辛、赫尔德和席勒、歌德、威廉·冯·洪堡那里。在此,文化哲学赢得了一个新的基础。这种“批判的文化哲学”竭力想认识文化的一般的基本倾向,并试图理解“形式给予”的普遍原则。与此相应,哲学人类学也应“在双重方向上发展,在一定程度上也在双重维度扩展,即它不仅仅把人视为自然的主客体,而是同时也将之视为文化的主客体”。

卡西尔是在关涉精神与生命的对立中规定文化的本质的。在他看来,一切文化、一切精神的生成本质上都是从生命中导出的,一切文化都是在创造中,在符号形式的运作中展示自身的,“正是通过这些形式,生命开始觉醒,成为自身被意识到的生命,并成为精神”。因此,这些形式是单纯意指的,而非直接的活生生的形式。“符号性”与“直觉性”的一个根本差异在此显现出来。卡西尔批评了生命哲学(尤其是柏格森)的直觉主义,对他来说,符号形式乃是人为其自身创造出来的独特的“中介”。藉此“中介”,人将其自身与周围世界相分离,而正是因此分离,人与其周围世界反而更为紧密地联结在一起,“这种‘居间中介(Vermittlung)恰恰把人的一切认知乃至人的一切劳作都很典型地刻画出来了”。因为一切文化的形式都是符号形式,所以文化形式也是间接的。在此意义上,人不应被定义为“理性的动物”(animal rationale),而毋宁是“符号的动物"(animal symbolicum)。而且这一定义仅仅只能被理解为功能性的定义,而决非实体性的定义。卡西尔清楚地强调:

人的突出特征,人与众不同的标志,既不是他的形而上学本性,也不是他的物理本性,而是人的劳作(work/Wirken)。正是这种人类活动的体系,规定和划定了“人性”的圆周。语言、神话、宗教、艺术、科学、历史,都是这个圆的组成部分和各个扇面。因此,一种“人的哲学”一定是这样一种哲学:它能使我们洞见这些人类活动各自的基本结构,同时又能使我们把这些活动理解为一个有机整体。

对卡西尔而言,文化哲学是无法否认其“拟人主义”(Anthropomorphismus)和“人类本位主义”(Anthropozentrismus)色彩的。文化哲学试图认识的是形式的总体,而人的生命恰恰是在这些符号形式中展开的。根本说来,批判的文化哲学必须“既避开自然主义的岩壁,同时又能避开形而上学的漩涡”。而在卡西尔看来,舍勒及其哲学人类学以及其他生命哲学并未能成功避开这双重险阻。

但这是否意味着卡西尔拒绝了一切形而上学?事实上,在其计划中的《符号形式哲学》的第四卷中,卡西尔发展了一种形而上学,当然也仅仅只是在这个未发表的卷册遗稿中。在那里,他既反对教条的实在论的形而上学,也反对实证的形而上学,因为这两种形而上学都坚持将“存在”作为它们确凿的起点。舍勒和海德格尔无疑都属于这种存在的形而上学。与此相对,还存在着另一种新型的形而上学,卡西尔称之为“生命”的形而上学,“我们并不是以所谓的‘存在的原事实,而是以‘生命的原事实为出发点的”。换言之,生命是原事实,一切精神的生成都是从生命导出的。符号形式的哲学建基于生命的形而上学之上。卡西尔如此展望道:“如果我们不简单地将生命的‘直接性与思维的、精神意识的‘间接性视作相互对立的静态的对立极,而是去关注它们的居间中介的过程,比如在语言、神话和认知中的这些过程,那么问题将会立即呈现出另一种形态和特征。”

四、舍勒的哲学人类学与形而上学

在达沃斯,海德格尔尖锐地批判了新康德主义,但是,海德格尔是如何理解新康德主义的?对于海德格尔来说,新康德主义就意味着这样一种对康德《纯粹理性批判》的理解,即“将纯粹理性中的那个一直推进到先验辩证论的部分,说明为与自然科学相关的知识理论”。卡西尔当然被海德格尔归入新康德主义。与新康德主义的理解不同,海德格尔认为,对于康德来说根本性的东西并不是一门知识理论,而是形而上学的问题。也就是说,在海德格尔看来,新康德主义的基本论题仍然与认识论联结得过于紧密,而忽视了形而上学或存在论。在此意义上,我们可以说,新康德主义和海德格尔的差别在于他们对待形而上学的不同态度。舍勒无疑会赞同海德格尔,因为他也强调:“正如今天的康德研究所证明的,所谓的新康德主义彻底地误解了这位伟大的思想家。新康德主义尽管承认形而上学问题是理性的永恒問题,但又认为这些问题理论上是无法解决的。”

面对海德格尔的指责,卡西尔指出,他和海德格尔的本质差别在于他们所承认的两种不同类型的形而上学,即生命的形而上学和存在的形而上学。在卡西尔看来,旧形而上学中的“存在”是实体,是作为根基的,而新形而上学中的“存在”则不再是实体的存在,而是“从功能性的规定和意义的某种多样性出发的存在”。在此语境中,海德格尔在达沃斯看起来是在为一种存在的形而上学或存在论而辩护。在一定意义上,人们甚至可以说,海德格尔在达沃斯论辩中的发言是替舍勒做出的,针对卡西尔对舍勒之批评的一个回应。

在1928年最后一次马堡讲座中,海德格尔回忆道:

在我们1927年12月最后进行的长谈[海德格尔和舍勒在科隆——引者]中,我们一致达成了以下四点:(1)主体一客体关系问题应该被完全重新提出,更确切地说,不受迄今为止所出现的任何尝试之约束。(2)这绝不是所谓认识论的问题;也就是说,不首先通过考虑一个把握客体的主体而提出;这种把握活动一开始就不要求被奠基。(3)它对形而上学之可能性具有核心意义,并与形而上学基本问题内在相关。(4)最本质的是:时机就在于此,恰恰就在官方哲学之无聊乏味的状况下,重新冒险越进到真正的形而上学,也就是说,从根本上去发展它。这就是我们当时在其中分享到的心绪,一场大有希望的斗争的愉快心绪;可命运另有安排。

尽管在对形而上学的具体理解上,海德格尔和舍勒自然也存在着巨大的差异,但无疑他们的哲学都属于卡西尔所说的存在的形而上学。两位现象学家在此是一致的,即,“人是什么?”的问题不能被人类本位主义地提出。而这一点是完全对立于卡西尔的,在卡西尔那里,文化哲学人类学是根本无法否认其“拟人主义”和“人类本位主义”的色彩的。相反,在海德格尔和舍勒这一边,人是超越的存在者,应该被置入一般存在者的整体中,唯有如此,哲学人类学的问题才有现实的意义。。

海德格尔发展了一门基础存在论,在他看来,它就是人的此在的形而上学,而只有这种人的此在的形而上学才能使形而上学成为可能。与之不同,在舍勒那里“哲学人类学”将扮演这个角色。舍勒将人类学视为一门“关键学科”(Schlnsseldisziplin)。在《人与历史》(Mensch und Geschichte)一文的开头,舍勒勾画了哲学人类学的研究领域和任务:

如果有一个我们时代亟待解决的哲学任务的话,那就是哲学人类学。我所指的是一门基本科学,它研究:人的本质和本质构造,人与自然领域(无机物、植物和动物)以及一切事物的来源的联系,人在世界上的形而上学的本质起源及其物理、心理和精神始基,驱使人以及人驱动的力量和强力,他的生物的、心理的、精神历史的和社会的发展的基本趋势和法则,以及这些发展的本质可能性与现实性。这门学科包括心理物理的身心问题和理智论生机论问题。只有这样一门人类学可以为一切关注“人”这个对象的科学,为自然科学的、医学的、考古学的、人种学的、历史的和社会的科学,为标准的和发展的心理学及性格学提供一个最终的哲学本质之基础,以及明确的、肯定的研究目标。

他认为,人所能拥有的知识有三种:(1)宰制知识或成效知识(das Herrscha fts-oder Leistungswis-sen);(2)本质知识或教化知识(das Wesens-oder Bildungswissen);(3)形而上学知识或救赎知识(dasmetaphysische oder Erlosungswissen)。所有这三种知识没有哪种是自在自为的。每一种知识都是服务于某种存在者(或是物,或是人自身的教化形式,或是绝对者)之改造的。对我们而言所能拥有的第二种知识,即本质知识或教化知识,是哲学之基本科学的知识,这里所谓的哲学之基本科学即亚里士多德所说的“第一哲学”,在舍勒看来,它还不是形而上学。舍勒区分了两种类型的形而上学:作为实证科学“边界问题”的形而上学(第一序的形而上学)和绝对的形而上学(第二序的形而上学)。哲学人类学处在这两种形而上学“之间”,即在数学、物理学、生物学、心理学、法学和历史学等科学的“边界问题”的形而上学和绝对的形而上学“之间”。因为“只有从‘哲学人类学所得出的人的本质图像出发,才能推导出万物的最终原因的真实属性来——即作为对起初源自人的中心的精神行为的反向延伸”。因此,哲学人类学构成了绝对的形而上学的一个重要的“阶梯”(Sprungbrett)。在此意义上,舍勒认为,现代形而上学不再是宇宙论和对象形而上学,而是“元人类学和行为形而上学”(Metanthropologie und Aktmetaphysik)。人的存在既是“小神”(Mikrotheos),也是通向上帝的第一途径。人不是一个自在存在或已经被完成了的“仿制者”,而是“处于世界进程之中并同世界进程一起生成的、理念的生成结果的共同策划者、共同发起者和共同执行者”。

根本而言,对舍勒来说,人既是精神存在物,又是生命存在物,他只是“通过自身而存在着的存在”的精神和冲动的一个“分中心”(Teilzentrum)。他强调说:“因此根据我们的看法,人的生成和上帝的生成从来就是相互依存的。如果人不把自己当作这个最高存在两个特性中的一项,如果他不懂得使自身去习惯这一存在的话,那么他就不符合人的规定,同样,离开了人的共同作用,自在存在便不成其为自在存在了。”

清楚的是,舍勒将哲学人类学视作绝对的形而上学的“阶梯”,海德格尔也将形而上学视为“终点”(terminus ad quem)。哲学人类学的任务就在于指明,“人的一切特殊的专有物、成就和作品——比如语言、良知、工具、武器、正义和非正义的观念、国家、领导、艺术的表现功能、神话、宗教、科学、历史性和社会性等——是如何产生于人的存在的根本结构的”。舍勒这种对哲学人类学的任务的描述看起来就像是对他与卡西尔思想差异的一个预先澄清。对舍勒来说,与符号的形式相关的文化哲学并不能成为思考的“终点”。他的知识社会学与卡西尔的文化哲学有着相似的任务和论题域,他的知识形式也与卡西尔的符号形式具有相似的特征。。而知识社会学在舍勒那里只构成形而上学的起点,因此绝不能成为其思想的“终点”。在此意义上,人们或许可以说,舍勒的哲学人类学相较于卡西尔的文化哲学要更广阔,也更形而上。

结语:三个人的争执与共谋

卡西尔的目标是为“作为文化哲学的批判的观念论”或“批判的文化哲学”提供论证。尽管在康德那里并未出现文化哲学的名称及其论题,但是卡西尔还是试图在康德批判哲学的框架内发展其文化哲学。他说:

然而,无论这个任务的类型如何变化,无论其范围怎样偏移和扩展,我仍然坚信,我们不需要放弃由康德发现并由他极为清晰地第一次提出来的这个批判的基本问题。我们现在必须引导批判问题去面对崭新的材料,但我们可能而且应当维护这个问题的形式。我们必须追问的不仅仅是纯粹数学和纯粹自然科学何以可能的问题,我们还必须追问每一基本功能的整体性和系统全面性的问题。只有这样,我们才会拥有描述大千世界图景的力量,我们才会描述宇宙的图景和人类世界的图景。

由此,卡西尔将理性的批判发展为文化的批判。通过以符号的形式替代康德理性的形式,以及通过从实体的统一性过渡到功能的统一性,“观念论的基本论题”首次获得其本真的和彻底的证明。在此意义上,我们可以说,卡西尔的文化哲学在很大程度上扩展并发展了康德的批判哲学,因而它虽未完全陷入但也未完全走出康德批判哲学的大框架。

与之相对,在舍勒看来,现象学是反对一切批判哲学、一切批判主义的。他想发展的是现象学的形而上学的人类学。看起来,在文化哲学人类学和现象学的形而上学的人类学之间存在一个对立。用卡西尔的话说就是在存在的形而上学(舍勒、海德格尔以及其他人)和生命的形而上学(卡西尔本人)之间存在着对立。

海德格尔在达沃斯分三次所做报告的分节与其《康德书》前三章的分节是完全相应的。《康德书》所补充的第四章则涉及“形而上学奠基的一次复返”。在这一章中,海德格尔批评了哲学人类学:“不过,哲学人类学的根本困难也许首先并不在于它的任务,即要去获得这种多面存在物的本质规定的系统统一,而是在于哲学人类学的概念自身。”乍看起来,海德格尔这里是在批评舍勒及其哲学人类学。然而,事实上,海德格尔在此并未深入到舍勒哲学人类学思想的内部,而只是谈及了“哲学人类学”这个名称。

对于熟悉舍勒哲学人类学基本思想的读者来说,海德格尔下面这些对哲学人类学的指摘一定是无的放矢:比如,“对哲学人类学观念做一种批判的思义不仅会表明这一观念的不确定性和内在局限性,而且要让人们首先明白,对这一观念之本质的根据性追问在根本上说来还是缺少基石和框架的”;又比如,“没有任何一种对其本己的问题及其前提尚有待领会的人类学会要求哪怕只是去展开形而上学奠基的难题,更不用说去实行这一奠基了”。

很可能在当时(1928年前后)海德格尔并不完全了解舍勒哲学人类学的基本理路和总体框架。因为正是在1928年发表的《哲学世界观》一文中,舍勒清楚地描述了哲学人类学在其哲学总体中的位置,以及哲学人类学与形而上学的关系。这篇文章是1928年5月5日(舍勒去世前的两周)首次发表在《慕尼黑最新动态}(Manchener Neuesten Nachrichten)上的,随后于1929年收入同名文集在波恩出版。不过,在《知识的形式与教化》(Die Formen des Wissens und die Bildung)和《人在宇宙中的位置》(Die Stellung des Menschen im Kosmos)中,舍勒已经简要地阐释了其哲学人类学的基本观念。而海德格尔在其《存在与时间》(1 927年)、最后一次马堡讲座(1928年)和《康德书》(1929年)中提示读者要注意舍勒的这两本书。基于此,很可能海德格尔在《康德书》第四章对哲学人类学的批评并不是直接针对舍勒的,而是可以视为达沃斯论辩的一个继续,即对卡西尔在达沃斯所做的报告的回应。

在其达沃斯的“海德格尔讲座”——其标题为:“哲学人类学的基本问题”——的一开始,卡西尔就将海德格尔的哲学(以及舍勒的哲学)称作哲学人类学,随后从哲學人类学的视角出发讨论了海德格尔《存在与时间》中的三个主题,即空间问题、语言问题和死亡问题。事实上,海德格尔在达沃斯就已经拒绝了卡西尔的这种阐释:“论及人的此在的《存在与时间》的整个疑难索问,绝不是什么哲学人类学。面对这一疑难索问,哲学人类学太过狭窄、太过粗浅了。”对于海德格尔来说,“此在”所标明的东西是不能用卡西尔的概念来翻译的,此在“在根本上并不只是人们通过将之标明为精神的东西,也不只是通过将之称作生命的东西而得到共同规定的东西”。概言之,海德格尔认为,此在并不能由精神和生命来共同规定,此在的形而上学或基础存在论不能以一种“人类本位主义”的方式,而是必须以一种“先于一切哲学人类学或文化哲学的方式”提出人的本质存在的问题。

看起来,在达沃斯论辩前后,舍勒、卡西尔和海德格尔三个人都带着“人是什么?”的问题意识在从事着各自的哲学研究,而且,看起来,他们也殊途而不同归。那么,在厘清这些争执的同时,人们是否还可以把捉到他们可能的共通点呢?

在《人论》的开始,卡西尔宣称,人的自身认识乃是哲学探究的最高目标,然而在近代以来,人的自身认识却出现了危机。这不仅是一个严重的理论问题,而且也对我们的伦理和文化生活总体都有着急迫的威胁。卡西尔引征舍勒的话来描述这一危机:

在人类知识的任何其他时代中,人从未像我们现在那样对人自身越来越充满疑问。我们有一个科学的人类学、一个哲学的人类学和一个神学的人类学,它们彼此之间都毫不通气。因此我们不再具有任何清晰而连贯的关于人的观念。从事研究人的各种特殊科学的不断增长的复杂性,与其说是阐明我们关于人的概念,不如说是使这种概念更加混乱不堪。

卡西尔试图通过将人规定为“符号的动物”来发展一门文化哲学。文化被他看作人不断自我解放的过程。语言、艺术、宗教和科学都是文化的不同功能,并且构成这个人的自我解放之过程的不同阶段,而“所有这些功能都是相辅相成的。每一种功能都开启了一个新的视域并且向我们展示了人性的一个新面向”,在所有这些功能或者所有那些阶段中,人都发现并证实了一种新的力量:建设一个人自己的世界、一个理想的世界的力量。

面对着同样的人的自身认识的危机,舍勒则试图描画一种“谐调时代中的人”(Menschen im Weltalter des Ausgleichs)或一种“全人”(Allmenschen)的理想:“在绝对的意义上,全人无疑是某种关于人的理念,这种人包含并且已经实现了他的所有(alle)的本质可能性,它与我们几乎绝缘。的确,它来自我们中间,就如同对于上帝,我们只能在精神和生命中把握其本质,因此,它就是人的本质,只能存在于无限的形式和完满的状态之中。”全人只是一个引导性的理想,只是一个新时代的理想。舍勒将这个将到来的新时代称作“谐调的时代”:

这种谐调是几乎所有东西的特征,尤其是自然的特征,物理的和心理的特征,而这些特征把社会的各种群体区分开来。我们可以将人分成多个社会群体,同时,我们可以发现它们在精神、个性和相对个性方面的差异(如民族差异)以相当大的幅度递增。对种族问紧张关系的谐调;在心理状态、自我意识、尘世和神之间,在各个巨大的文化圈(尤其是在亚洲和欧洲)之间的谐调;在男性和女性对人类社会管理的思维方式方面的谐调;在资本主义和社会主义之间的谐调;以及在社会的上层和底层之间的阶级论争、阶级条件和权力之间的谐调;在所谓文化的、半文化的和自然民族之间关于政治权力分享方面的谐调;还有在相对原始的文明与高级的文明的心智之间的谐调;在其心智态势的评估中青年人与老年人之间的相对谐调;在专业知识和人的教化之间的谐调;在体力劳动和精神劳动之间的谐调;在民族经济利益和民族的精神与文明领域方面,对总体文化与人类文明所作出的贡献之间的谐调;最后,在我已经命名的一些类型的、片面的有關人的观念之间的谐调。

这种“谐调时代中的人”的理想就是“全人”:它处在精神与冲动、理念与感性的巨大张力之中,同时它又能将这两方面有条理地谐调统一为一种此在的形式。就此而言,舍勒的尝试看起来要比卡西尔的努力对我们的时代危机挖掘得更深,同时也更切近于我们的时代。

其实,海德格尔又何尝不是面对着同样的时代危机而另辟蹊径?

无论达沃斯论辩是不是真如弗里德曼所说的那样,后来影响了欧陆哲学和英美哲学的分野,在当时,这场论辩都体现了参与其问的哲学家们与时代一起的脉动——无论是论辩的双方,或是那个不在场的在场者。