抽象问题生活化

——例谈初中化学教学中的类比

抽象问题生活化

——例谈初中化学教学中的类比

■杨素红

在从生活走向科学的化学启蒙教学中,类比是广泛使用的一种策略。本文在研究人教版初中化学教材的基础上,结合教学实践,分析了类比在化学启蒙教学中的积极作用。

类比 化学教学 抽象问题 生活化

化学是在分子、原子层次上研究物质性质、组成、结构与变化规律的自然科学,化学的微粒观等基本观念是化学科学的重要组成部分。初中生形成化学观念是比较困难的,一方面是化学学科特点所致,初中化学概念琐碎而抽象,没有形成完善的知识体系,较难直观感知;另一方面受初中生自身的认知特点的限制,初三学生的学习依然以识记和直观感知为主,抽象思维和概括能力还在发展中。鉴于此,《初中化学课程标准(修订稿)》提出:从学生已有的经验出发,创设学生熟悉的情境开展教学活动,运用类比可使抽象问题生活化。

类比是一种以比较为基础的逻辑推理方法,是将要学习的信息和已经掌握的信息进行联系,主要表现在3个方面:1.使学习者自动搜索类似的已有信息;2.激发学习者搜索自己认知结构中的类似信息;3.学习者使用类比生成类似的信息。下面结合人民教育出版社九年级《化学》教材,分析类比在实际教学中的积极作用。

一、用宏观物体类比微观粒子

成为化学基础的原子和分子是如此之小,直接用肉眼看是看不见的,即使借助于实验室里的光学显微镜仍然无法观察。因此教材中设计了一系列的宏观实验现象来引导学生对微小的原子、分子的认识。与此同时,还利用学生可感知的宏观物体类比微观粒子来突破学生感知的困境。

1.用乒乓球类比原子。

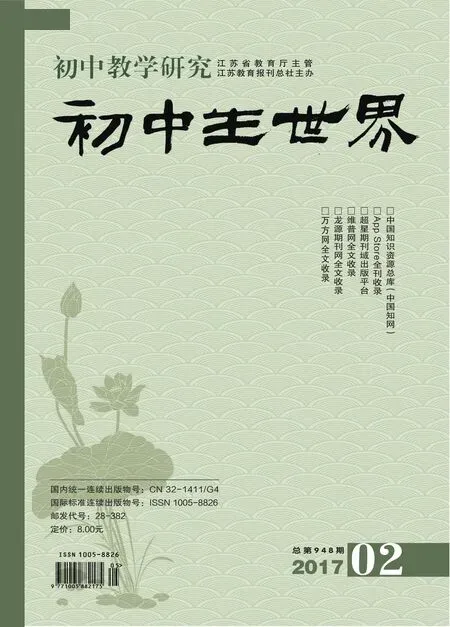

“原子的体积很小。如果将一个原子跟一个乒乓球相比,就相当于将一个乒乓球跟地球相比(如图1)。”

图1 原子的体积很小

学生没有见过原子,想象不出原子到底有多小,可是学生见过乒乓球,脑海里有乒乓球大小的形象(直径40mm),学生也没见过地球的全貌,但能体会到地球的“大”。以乒乓球和地球比大小来类比原子和乒乓球比大小,让学生发出一阵惊叹:“原子真小啊!”

2.用蚂蚁类比原子核。

原子已经很小了,仍然能够分割为原子核和电子。那么原子核有多小呢?教材中有这么一段文字:“与原子相比,原子核的体积更小,如果把原子比作一个体育场,那么原子核只相当于体育场中的一只蚂蚁。”学生都见过体育场和蚂蚁,教师不用多说,学生也能体会到原子核的小。

二、用生活经验类比化学概念

在化学家看来,绚丽多彩的物质世界是由为数不多的化学元素组合而成的。这看似简单的一句话却由于学生缺乏对元素概念的认识而变得复杂起来。

1.用字母类比元素。

“利用化学方法分析众多的物质,发现组成它们的基本成分——元素,其实只有一百多种,就像可拼写出数十万个英文单词的字母只有26个一样。”学生已经具有了英文单词是由英文字母组成的显性直观的感受,以此来类比物质是由元素组成的这个抽象的事实,化解了学生理解上的困难。

2.用建筑物的建造类比物质的组成。

元素是怎样组成物质的呢?对于化学初学者来说,用化学语言来解释,他们是听不懂的,况且也不是一两句就能解释清楚的。教材编写者用类比的方法,配上优美的文字,化解了这个难题。“品种繁多的材料、五彩缤纷的花朵、璀璨夺目的宝石和维持生命活动的食品等,不过是不同种类、不同数量元素的原子按照特定方式搭接而成的。就像浩如烟海的英语单词是由26个字母所组成,造型奇特的建筑物的基本材料不外乎砖、木、灰、石、钢材、铝材、玻璃、塑料等。”

3.超市货物架类比元素周期表。

在元素周期表简介中,教材中的语言描述是:“超级市场里有成百上千种物质,为了便于顾客选购,必须分门别类、有序地摆放(如图2)。我们周围的物质世界是由一百多种元素组成的,为了便于研究元素的性质和用途,也需要寻求它们之间的内在规律性。”用超级市场货物的摆放类比元素周期表的形成,在把抽象问题形象化的同时,又渗透了分类学习、寻求规律的思维方法。

4.温室玻璃类比二氧化碳。

调查显示,学生知道温室效应,但不知道温室效应的成因。如果用科学术语解释温室效应,学生难以理解。因此教材中描述:“大气中的二氧化碳就像温室的玻璃或塑料薄膜一样,既能让太阳光透过,又能使地面吸收的太阳光的热量不易向外散失,起到了对地球保温的作用,这种现象叫作温室效应。”把二氧化碳的作用与温室的玻璃或塑料薄膜的作用相比较,使学生根据原有的信息“温室的玻璃或塑料薄膜有保温效用”直接生成新的信息“二氧化碳对地球有保温作用”。

5.炒菜类比制作合金。

炒菜是学生在生活中司空见惯的活动,甚至很多学生已经有了深刻的体验。教材中用炒菜类比合金的形成,令人拍案叫绝。“就像厨师在炒菜时那样,他们常常会在菜里加入各种调料,以改善菜的色、香、味,并使菜的营养价值更高”,引出“如果在金属中加热熔合某些金属或非金属,就可以制得具有金属特征的合金”。学生认识到合金并不仅仅是“金属中添加其他金属或非金属”制成的混合物,还在“加热熔合过程中金属的性能发生了改变来满足人们的对合金应用的需求”。

图2 超级市场的商品排列有序

三、用日常游戏类比物质的构成

1.玩跷跷板类比配平化学方程式。

用跷跷板游戏类比化学方程式的配平。教材在说明氢气在氧气中燃烧的化学方程式的配平时运用的图片(图3和图4)形象直观,胜过大段文字的描述,且能反映出:在配平的过程中氢分子、氧分子、水分子都不能改变,必须改变分子的个数而使反应前后同类原子的数目相等。

图3 配平前跷跷板左低右高

图4 配平后跷跷板左右平衡

2.搭积木类比构成分子。

“对于初学者来说,把分子的构建过程设想为类似于积木搭接的过程,可能更容易从中体会到化学的思维方法,并感受到其中无限的乐趣”。鉴于这个设想,教材中呈现了金刚石和石墨的结构,如图5。

图5

图6

用小球比作碳原子,用小球搭接成金刚石和石墨的模型,让学生直观感受到金刚石的硬和石墨的软是由碳原子在相互作用时排列的方式不同而导致的。

3.手拉手类比形成聚合物。

“有机高分子化合物大部分是由有机小分子化合物聚合而成的。聚乙烯分子是由成千上万个乙烯分子聚合而成的高分子化合物。”初三的学生阅读这段文字并不能在脑海中勾画出聚乙烯分子的模型,教材中使用儿童手拉手的游戏来类比乙烯分子聚合成聚乙烯分子(见图6),非常形象有趣。

除了教材中采用的类比实例以外,教师也可以从生活中抓取可类比的物质来降低学生学习概念的难度。如学习活性炭的吸附能力时可以列举海绵吸水的例子,学习相对原子质量时可以列举克拉的起源……教师要做有心人,在生活和学习中积累丰富的课程资源,用适当的表现方式来破解教学中的难点,使抽象的问题生活化,从而激发学生的学习兴趣,提高教学的质量。

(作者为江苏省江阴市新桥中学教师)