徽州传统聚落空间再生研究

唐洪亚

(安徽农业大学 轻纺工程与艺术学院,合肥 230036)

徽州传统聚落空间再生研究

唐洪亚

(安徽农业大学 轻纺工程与艺术学院,合肥 230036)

“城市再生”来源于西方的城市更新思想,该理论将城市聚落的发展理解为新元素的产生以及旧元素的再利用过程。文章通过徽州传统聚落空间中的“功能”、“文化” 、“构件”和“环境”四个方面,探讨了旧元素的合理利用,以及更新成具有新元素身份的策略思路,以期对徽州传统聚落的保护和可持续发展提供理论参考。

再生;徽州;传统聚落空间

徽州传统聚落空间指的是位于处于徽州地区的一府六县的区域内,并具有明显徽州历史文化特征的早期聚落,这些聚落现代遇到了产业结构、生态环境、文化缺失等方面的挑战,必须通过城市再生给予持续健康的适应力。城市再生在古徽州的传统聚落空间的体现是多维度的,从功能的变化,到文化的变迁,从构建的改造,到环境的演变,等等。

一、徽州传统聚落空间的功能再生

功能(function)指的是事物或方法所发挥的有利作用,功能在本文的研究中不仅指的是聚落本身的功能,也指聚落中各个元素的功能,不仅指的是对自身外的功能,也指的是对自身的功能。

现存的徽州传统聚落大部分成型于明清时期的农业生产社会[3]。近代之后,世界的变革带来了新兴的经济模式,徽州传统的以宗族为中心的家族商业集团模式受到了严重的冲击,市场经济的任人唯贤与徽商家族的任人唯亲产生了巨大矛盾,使得徽商封建特色的经济模式破产,这也导致了徽州聚落发展的停滞[4]。后来因战争的破坏以及建国初期的计划经济的僵化束缚,徽州聚落的活力又遇到了瓶颈。到了21世纪,由于正确评价了徽州聚落的文化价值,其与市场经济竞争机制结合的旅游业已经成为了徽州聚落的主要经济模式,徽州聚落中的居民,所从业的经济行为也大部分来源于旅游行业[5]。因而徽州传统聚落重新受到了人们的关注。

徽州聚落由于自身经济模式的转变导致功能的转变,即是指聚落发挥的有利作用的改变。这种转变是因为外部环境的“自上而下”引起,后由于聚落为了发展旅游经济又进行了适应和“自下而上”的延伸,这种双向的功能改变就是功能的再生。徽州深远的文化资源被转化为旅游资源[3],为繁荣经济,政府行政助力试图明晰这一点,如中国政府设立5A景区用以推动当地旅游经济,联合国授予宏村西递“世界物质文化遗产”,这些都给徽州古聚落带来了功能再生的自上而下的外因,这种外因是以政策为主导,如政府修建配套的旅游基础设施,并制定的相关城市发展战略等。徽州的传统聚落借此契机进行自下而上的内因转变,如提高旅游服务质量。在内因推动的过程中,最终形成了两个层面的功能再生:

首先是宏观层面的功能再生。徽州聚落不再是逃避战乱的移民聚集地,而是吸引各地游客以及研究学者的目的地,不再是依靠农业和宗族式商业的经济模式,而是依靠以旅游业为载体的徽州文化的旅游经济模式[4]。不再是只属于徽州人的空间载体、而是具有世界平台价值的文化载体、艺术载体等,徽州聚落正从农业生产型社会过渡为商业消费型社会。

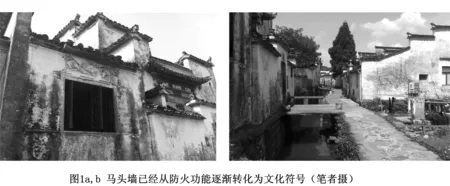

其次是中微观层面的功能再生。徽州古建筑虽然仍然有居住功能,但其文化、科研、艺术价值已经远远位于首位,而空间路网、水圳分布、民俗活动等虽然本体存在没有改变,但是功能意义已经与以往不同,如水圳的设置当初是基于风水理学与消防需要,现在考虑到大批量旅游人次同时进入聚落空间,在聚落内都设置了现代消防设施,而水圳的消防功能被弱化,水井当初修建考虑到是风水兼及饮用水的目的,居民联通自来水后,水井多体现为视觉景观或休憩意义[5];马头墙的设计是为防火防风(图1a,b),而今也抽象为一种文化符号,不仅吸引艺术爱好者和学术研究者来徽州学习考察,还被运用为特殊的文化符号传播到全国各地,以表现安徽南部这一特殊地域的文化风貌[6](如合肥市中隐于市的街区设计,合肥“琥珀山庄”生活小区等)。

二、徽州传统聚落空间的文化再生

徽州聚落是徽州文化的物质体现,而徽州文化包罗万千,除了在建筑领域的体现外,还体现在哲学、信仰、民间文化活动各个精神、制度及物质层面。从精神层面来说 ,文化再生主要表现为徽州居民思想观念的改变、徽州艺术形式的丰富和徽州文化活动的发展。

1.徽州居民思想观念的改变

徽州居民的思想观念受社会环境的影响正在改变,这些改变了的思想观念直接牵动当地文化的波动和发展,使得徽州文化在新的时期拥有新的内涵。如居民科学文化素质的提高,对风水背后的科学性与非科学性有了自己的区分标准;徽州经济的结构转变,使得传统聚落中的居民因所从事职业的转变使得具有新的业态思维[7]。封建时期男尊女卑思想,守寡的妇女在再婚方面承担巨大压力,从而在徽州聚落中的牌坊中,出现了有很多以歌颂女人守节的贞节牌坊。据统计,在徽州地域内的各类牌坊中,歌颂女子“贞节”的牌坊占三分之一左右。歙县82座牌坊中就有37座是贞节牌坊,占45%。可以说,女子“饿死事小,失节事大”的封建思想对牌坊的设置和地位造成了直接的影响,而牌坊在徽州传统聚落形成的空间地位和社会地位又至关重要[7]。随着女性社会地位的变迁,贞节牌坊原先所崇尚的“贞操价值”已经被淡化。反之,虽然贞节牌坊背后的封建礼教对当代世人的价值引导已经削弱,但牌坊所蕴含的文化则有了新的内容。一方面,牌坊与祠堂一样,是当地历史故事的记忆核心载体,同时具有教育警示和文化传播的功能;另一方面,牌坊本身的建造工艺极具借鉴价值,浮雕镂刻精美绝伦,对地域文化在建筑设计中的融合具有推动作用。

2.徽州艺术形式的丰富

徽州艺术内容庞杂,艺术形式在空间和时间的影响下经历了自我再生,并以新颖的艺术表达方式展现出来。徽雕为徽州艺术中最负盛名的形式之一,包括砖雕、木雕和石雕。其常附在徽州传统聚落的各类建筑中,内容多以儒家思想、宗教文化、文人文化、商人文化、世俗文化、民间文化等为主。这种艺术形式的宝贵价值得到了越来越多的关注,同时关注者也将这种古老的艺术形式融入现代设计中。在运用方式上一般分为两种,一是在现代非徽州风格建筑中依然设置和附加徽雕,如上海梅龙镇酒店大厅使用雕花作为天花和墙面的支撑点, 其雕饰“取徽州雕镂刀法, 有古典人物、花鸟鱼草”等[8]。二是把雕刻纹样抽样成视觉符号运用到各个设计领域,如某酒的商业包装就运用了木雕的图腾。这两种形式都致使徽雕艺术有了新的传承,是徽州文化再生的重要形式。

3.徽州文化活动的发展

徽州文化活动丰富并传承了许多代人,在旅游市场的刺激和政府的保护政策推广下,部分徽州文化活动得到了更好的传承和发展,并由于迎合了市场商业需求,使得其一直在公众的关注之中。如徽州三阳乡叶村民间传统活动叠罗汉,古称“踏肩”,时间一般每年农历正月初六开始,十八结束,为期十三天,至今已经有500年的传统。虽然该项文化活动有着自身的运行机制,但是这种机制以群众自发组织为基础,项目缺少科学化、规范化的训练。后随着政府文化部门的干预和推动,由歙县文化局批准,叶村村民自发组织成立了“歙县叶村叠罗汉艺术团” ,经费由本村村民在外经商者自发筹集[9],虽然仍然存在体制自身的问题,但是现代化的企业制度雏形已经推动了这项文化活动的发展,这使得这项活动不仅出现在传统的节日,还成为了各大庆典场合的表演项目[8]。这种做法既弘扬了传统文化,又满足了市场需求,为当地增加了旅游收入。

三、徽州传统聚落的构件再生

构件是指组成传统聚落的人工物理硬件元素。其尺度与规模具有相对性,相对于聚落空间,构件主要为单体的建筑,而对于一个单体建筑,构件则指的是室内或室外的家具与摆设。与功能再生指的是保持自身本体,但本体外的功能却已经改变的概念不同,构件再生关注的是物体本身的更换和更新。与前两个“再生”相比,构件中的“再生”具有相对彻底性,如黟县西递的猪栏酒吧,将一个猪栏的饲料池、水槽、防护栏彻底清除,取而代之的是新建的酒吧台、客房和观景台。自工程本身来定义,这种施工是无机的和机械的,但是其修旧如旧,在布置和装饰上延续了徽州符号和猪栏的有趣话题性,使得新旧空间在情感上有千丝万缕的联系,而这种联系的过程就是有机的再生过程。如此也意味着构建再生的过程本质上不仅是真正的新陈代谢,而且仍然是城市再生在古徽州传统聚落的有效实现方式[9]。

在此有一个讨论,即把徽州传统聚落中的构件拆除,搬到博物馆进行维护是否属于构件再生。单就构件本身来说,其在博物馆等专业保护的条件会使得形态继续保持,从遗产文物保护的角度上,是一种积极的举措。但脱离了周边环境的联系,构件的故事性也被斩断。人们通过博物馆式的介绍去理解构建,难以继承原本空间与构件本身所带来的互动价值。这种方式偏向遗产保护但并非属于构件再生领域,相反,这种方式对构件再生必须联系背后传承的文化、思想、历史与情感。徽州传统聚落不仅仅是一个建筑群的集合,更是一种历史文化和社会关系的聚集[10],其中各种因素复杂且相互缠绕,而构件再生依靠外部推动力(如政府、开发商),凭借其发挥主动能动性对徽州传统聚落中的因素进行转变和催化,是推动城市再生的最主动方式。

相比于功能再生、文化再生,环境再生须受环境大量的反馈与互动,构件再生具有明显的设计性。这也是作为设计界在徽州传统聚落城市再生的作用和立场,通过预设的设计与装饰,来达到整个空间的活力激发,同时也带动其他方面的再生。西递和宏村有大量的民宿旅馆(图2a,b,c),经营模式基本是在原来的民居中,通过客房的改造,使其条件达到酒店经营水平[10]。如西递黄山画中客栈,该客栈改造于西递的普通古宅,院中栽种柿子树、枣树等,又因位于黄岳画院后院中,有着浓厚的徽州人文底蕴,自然成为了吸引旅客的知名民宿旅馆。投资者利用该点对古宅内的构件推动了更新与再生,配置了电器,网络等硬件设施,同时也提供行李寄存、商务服务等服务项目。这种方式降低了经营成本,同时没有破坏聚落空间的组织关系,更重要的是使徽州文化直击住客的内心,达到徽州文化的软性营销和精神继承[10]。

四、徽州传统聚落的环境再生

针对徽州传统聚落的环境再生研究,一般分为两类:自然环境再生与社会环境再生。其中,自然环境再生指的是生态的可持续发展和人与自然界的良好共存关系。而社会环境,则来源于社会思想和价值观影响下的空间组织,其再生必须需要处理好现代人的当下需求与现有的社会文化资源的关系。

1.自然环境再生

由于“天理”与“风水”思想的影响,徽州人在营造聚落时非常注意保护生态自然环境,山作为“气脉”或“案山”是族人的气运所在,虽然在封建时期,人与自然的关系经常也被视为一种社会关系,但是客观评价来看,“存天理,灭人欲”对人行为的约束使得古代徽州人对自然生态环境质量的保护达到了一个较高的程度,没有极端破坏和无止境的资源采用。遗憾的是,由于现代的经济环境和发展模式,导致了这种可持续发展的生态环境遭到破坏,其中最主要的原因是旅游业的发展。一个个原本常住人口很少的聚落开始需要容纳每天上万的客流量,并且需要承担起垃圾、废气、噪音等负面影响。这些原因直接影响了徽州地区的空气、水源、土壤等生态质量。因此,自然环境的再生显得格外重要,其目的就是要使徽州聚落中的生态环境能够保持一个良好和可持续发展的状态,其做法有加大政府环保部门的干预(包括立法、资金投入、宣传、提高人口素质等),限制或分流游客的规模,提高绿色节能技术(降低聚落内外的新老建筑的排碳,减少汽车尾气的排放等),优化规划设计(如区分低碳排放区与高碳排放区等)。

2.社会环境再生

社会环境再生指的是社会思想和价值观影响下的空间组织变更,徽州的传统聚落实际上的形成来源于封建社会森严的等级观念,而无论是聚落空间、单体建筑,还是细部装饰都无不传递着等级观念的信息[11]。然而随着现代观念的影响,这种社会环境基础已经被动摇。首先,正如西方“神权神授”时期的以教堂为中心的城市规划一样,一般古徽州的传统聚落多以祠堂为中心,若聚落中有多个宗族,则不同的民居群以祠堂为中心展开,且统一在同一个聚落中。但随着城市现代功能的要求,无法使得空间的营造继续单以祠堂为中心展开,而居民对自身居住生活品质的追求使得原有的居住面积和功能已经略显不足,故新建建筑已经脱离祠堂中心模式,如徽州传统聚落中的建筑无法承担大型酒店、会展、旅游集散、现代住宅等功能,所以在很多古聚落边又新建了新的建筑,它们或为商业目的或生活目的,但不可否认,这种改变都是来自社会环境。其次,如书院这种带有典型封建教化思想的建筑在聚落中具有微妙但又重要的位置。古时徽州子弟逾越阶级,必须经过科举制度,而科举考试的培养基本均在书院。该空间因徽州人对教育和宗族的重视,成为了唯一的公共教育空间,而历来的修缮与维护在徽州人对家乡的资金贡献中占有很大的比例。而现代教育和选拔制度已经把原有的“私塾”制打破[11],虽然徽州人依然重视教育,但它们的教育空间已经移到一般性的中小学校,书院的教育功能淡化,仅成为传统聚落中的热门旅游景点之一。再次,在聚落空间形成初期,水圳承担着两个重要作用,分别是空间界定和消防。一般来说,家庭经济实力雄厚且人丁兴旺的大户氏族往往占用着充裕的水圳资源,水圳为其提供生活用水,并将水流引入私下庭院,形成“四水归堂”之景,寓意财富和兴盛。而后,随着徽州聚落的业态转变,水圳在聚落中的作用也发生变化。徽州聚落在旅游业态繁荣的影响下,外来旅游人口和旅游设施增加,水圳难以承担消防的要求,聚落的消防系统面临更大的挑战,这也促使消防栓的设置、消防通道的预留等。同时,聚落中也引入自来水设施,使得水圳本身对于生活用水供应需求减少,可见,水圳本身的实际需求在降低,部分使用功能被弱化[11]。最后,一些细部的装饰等原本主要是为了树立和体现宗族威望和封建等级,而现代这些装饰或者艺术元素已经以衍生品和文化符号为主要形式存在,这主要是因为现代社会对这些艺术装饰的态度转变,把其当作人类的共同文化财富或市场商品来进行保护或开发,如马头墙已经从地位象征和防火的功能中被提炼成了文化符号,运用到现代房地产的开发和建设中,如安徽师范大学图书馆,即将马头墙抽象为线条符号,勾勒出建筑本身的外形与层次。

五、结 语

在徽州传统聚落空间中,四种再生相互包含,相互影响,某种层面上是互为因果的动态辩证关系。环境再生导致“旧”因素的功能改变,实现了本身的功能再生。而构件再生又是功能再生和环境再生在社会环境改变过程中的体现之一。而这三种再生使得其包含的文化因素随之变化,也相继带动了文化再生。所以,任何一种再生类别无法单独存在和运行。它们之间的关系极为有机和复杂,但同时,再生与各种再生内容之间的关系恰恰构成了徽州传统聚落城市再生的本质动力。

[1] 庄林德,张京详.中国城市发展与建设史[M]. 南京:东南大学出版社,2002.

[2] 张平宇.城市再生:我国新型城市化的理论与实践问题 [J]. 城市规划 ,2004(4):25-30.

[3] 吴永发.徽州民居文化的现代诠释[J].安徽建筑,1998(6):109-110.

[4] 业祖润.传统聚落环境空间结构探析[J].建筑学报,2001(12):21-24.

[5] 戴俭.传统民居中的文化意识[J].华中建筑,1996(4):9-12.

[6] 姚邦藻.徽州学概论[M].北京:中国社会科学出版社,2000.

[7] 俞孔坚.理想景观探源:风水的文化意义[M].北京:商务印书馆,2004.

[8] 金其銘.农村聚落地理[M].北京:科学出版社。1988.

[9] 沙学骏.城市与似城聚落[M].台北:国立编译馆,1975.

[10] 李立.传统与变迁——江南地区乡村聚居形态的演变[D].南京:东南大学建筑学院,2002.

[11] 孙施文.现代城市规划理论[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

(责任编辑 刘 翠)

Study of the Regeneration of Traditional Settlement Space in Huizhou

TANG Hongya

(School of Light-textile Engineering and Art, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

The “urban regeneration” comes from western urban regeneration concept and the development of urban settlement is comprehended as the generation of new components and the regeneration of old components through this theory. In this paper, a strategy to reasonably utilize the old components and further regenerate them into new components is studied from four aspects, including the function, culture, components and environment of the traditional settlement space in Huizhou, which can provide a theoretical reference for the preservation and sustainable development of traditional settlement in Huizhou.

regeneration; Huizhou; traditional settlement space

2015-12-17

安徽省社会科学创新发展研究课题攻关项目(2016CXF080)

唐洪亚(1990-),男,安徽合肥人,助教,硕士。

TU-024

A

1008-3634(2017)01-0114-05