一间盛书的房子

文 | 胡修江 编辑 | 张小彩

一间盛书的房子

文 | 胡修江 编辑 | 张小彩

我有一间房子,有书,但一直不敢称其为“书房”,所谓名不正则言不顺,必先“正名”,而后敢言。

一查,人家是这样定义书房的:“书房又称家庭工作室,是作为阅读、书写以及业余学习、研究、工作的空间。特别是从事文教、科技、艺术工作者必备的活动空间。”简单梳理一下,书房应该包含有这样几个要素:家庭的而非单位的,阅读、写作的而非吃饭、睡觉的,业余学习、研究、工作的而非游戏、玩闹、消遣的。

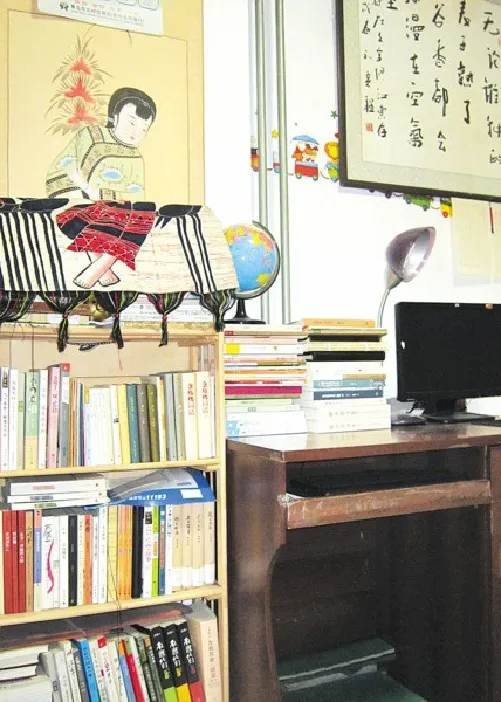

因此,我也就不敢妄加定义我的这间房子,因为除了放书,其余的事情我都不在这里完成。孩子小,地板这一层是他的领地,常常是满地的汽车、轨道;有电脑一台,电脑桌一个,是夫人的疆域,常常在这里看书,备课,看网络电视;有沙发一架,白天没人坐,以沙发的形态存在,晚上拉开就是床,还是为孩子准备的;其余的地方,几乎全是书橱。除却一个人在家时稍可回旋几圈,其余时间几无我容身之地。

在家,我阅读,而且是经常的,在哪里呢?三个地方:阳台,餐桌,床上。阳台外就是小山、树林,是一个叫做中山公园的大园子,梧桐花开的时候,是最适合在阳台阅读的季节;床上的阅读最为自由,是只管去读、不求目的的那种,调子柔软、朦胧;在餐桌上阅读,只是因为想要写写划划而又没有合适的桌椅的缘故。书写,也是经常的,写作因为要用笔记本电脑,要用电,自然受到局限,一般在餐桌;写字呢,一般是毛笔字,需要的空间更大,也是在餐桌。至于所谓的学习、研究和工作,又常是和阅读、写作搅在一起的,自然也在餐桌。假如从书房定义的后半部分——“是从事文教、科技、艺术工作者必备的活动空间”的角度说,也符合一点,我是教师,也有活动空间,只是书之所在与活动空间完全分离。

两个房间相比,还是觉得盛书的那间更接近于书房,因为既然称书房,有书才是王道。当然,盛书要有盛书的“容器”,最常用的便是书橱,我也有,但我的书橱来源复杂、形式多样:有一个是顶天立地形的,木橱木门,没有玻璃,属于关上门就看不出是衣柜还是鞋柜的那种,原房主留下的,虽然稚拙,但空间大,隔板多,盛书多;有两个一人多高的“高档”书橱,下橱上门,有玻璃,是能衬得上书房这个名字的最优秀代表,我在上半部分摆上书,在下半部分摞上书,倒也规整有序;电脑桌旁有一架小橱,类似鞋架的那种支架式,无门无窗,简约轻便,自然盛书也少,这样的橱子有缺点,爱招灰,素蟫灰丝时蒙卷轴,要勤打扫,否则容易被人看出懒惰来。其余的,便是箱子,虽没有书橱的典雅,但扎实淳朴,安卧地下或置于橱顶,看着就让人踏实。前提是,不要老是想从这里面寻书看,不然,书找到了,人也累瘫了,还怎么读?况且,书从箱子里拿出来,看完,也许就没地方放了,基本上,里面的书就成了真正的“藏书”。

中国人常说“渊源有自,其来尚矣”,这间盛书的房子之所以变成今天的样子,起码能够说明两件事:一,我非书香门第出身;二,我非真正的爱书人。其实父亲也爱读书,小的时候家里经典名著、文学杂志也还有,在小小的乡村算是丰富的了,可都没有留存下来,像风一样散落在乡间各处,复归于尘土了;有些被我写毛笔字毁掉了,因为农村没有合适的纸练大字,大开本的文学杂志正好迎合了我的需要;有些则和我的课本卷在一起被母亲卖掉了,在她眼里,除了土地,其余都是没用的东西。就这样一路读来一路扔,我也没有多少的不舍,到大学毕业时候,也只剩下一些专业的教材和地摊上购来的折价书。那个时候,还没有藏书的概念。

最初工作在一个师范学校,有了工资,买的书相对多一些,因为是住单身宿舍,学校配的双层床,上层也就成了理想的书架,但也只有靠床边长长的一排。和我对床的是已经写了几本关于西南联大的书的刘宜庆,他的书比我多了很多,也是放在床的上层,有好几排,床板都有点弯,整个学校,除了图书馆,我们宿舍的书香气是最浓的。真正开始大规模买书、藏书,应该是从2003非典那一年开始,因为从那个春天,我开始在报纸上发东西,也陆续有稿费到账了。最关键的,是《青岛日报》的薛原老师给了我一个很好的买书不再疼钱的办法:以书养书。买书用稿费,读后写文章,写文章得稿费,得了稿费再买书,多好的事。这句话让我买书与写作的欲望得到了极大的膨胀,以至于两年后从师范学校搬离的时候,书已经有了十多箱。

这些年,这条以书养书的路一直走着。书多了,新问题就来了:怎么放?居住地上班生活都方便,暂时不想换房子,也就不想大规模改变现有的家居结构,新书到了,先放桌子上,成规模了,就重新整理书橱,从竖放变成横放,从一层变成两层,从橱内挪到橱外,今天添个小书架,明年装个新箱子,于是就成了现在乱糟糟的样子。后来换了单位,办公室有两个橱子归我支配,新买的书,除了急看的,基本就不往家拿了,不但家里的书乱了,连放书的处所也乱了,好在多了个落脚的地方。

一段时间,由于要写几篇论文,需要作家的文集、全集,这可是个大挑战,不是买不起,而是“放不起”。无奈之下,就到网上搜,竟也找到许多的pdf版作家文集,原书扫描,品相不错。于是,慢慢手里也就有了些诸如《红楼梦》庚辰本之类的影印pdf书,带着阅读者批注的,也不知是哪位名家所记。鲁迅全集也找到了现在已经很难买到的1973年版的竖排本,还有一般不敢问津的湖南美术出版社1996年所印10卷本《齐白石全集》和其他高清的画册,以及大量的港版、台版影印pdf书,大大补充了书房的不足。我把这些全部装进了电脑。这就更乱了,以致于书的形态都变了,存放的地方也从现实世界变成了数字世界。看pdf的书,虽然感受不到环拥经典、摩挲书叶之美,但在闲暇之余用鼠标或手指翻阅浏览,也常有徜徉书海,痴醉其间之乐。如此看来,盛书的“房子”,电脑也该算作一间吧。

一般来说,书房里都要弄上几幅字,我的书房虽然只是盛书的房子,也附庸风雅,挂了一幅,不是什么书法名家的题词,是刘亮程先生到青岛时送给我的:“无论谁种的麦子熟了,谷香都会弥漫在空气里。”是他一首诗里的句子吧。听说,曾经写给了很多人。

这就是,我那间盛书的房子!