纸边杂谈:汉字的生命力与文化复兴

□徐万琪

纸边杂谈:汉字的生命力与文化复兴

□徐万琪

世界上没有哪种文明有我们汉文化一样绵亘不断,也没有哪种文字能承袭五千年而生生不息。古埃及的文字早已失传,玛雅文字如同天书,中世纪的古英语早已无人能说,唯有我们汉民族的文化,能经历几千年的风雨和战乱,就算面临亡国灭种的最艰难时刻,也没有断绝薪火。只是,它经历了一番起伏,似乎在慢慢苏醒过来。

古埃及的文字,流行于狭小的祭祀圈中,与周围的文明难以融合。而我们的汉文化,自黄河流域产生起,就一直往四周扩散,以其强大的包容性和适应性让四周民族认同。鼎盛时期的汉字文化圈,包括了越南、朝鲜、琉球和日本等国家,在这些国家中留下了深远影响。

汉文化为何能生生不息,最主要的原因是它的演变一脉相承,虽然外在变了,但其含义却未断绝。例如古人造“益”字,原本是表示盘子或容器里的水过多,满了出来。但后来转借为好处之意,再另造“溢”字替代原来水过多漫出来的含义,“益”与“溢”的联系,从“氵”上就一眼直观地看出来。汉字作为表意文字的精确性和微妙性,是其它语言无可匹敌的。英语表示看的词语,大概有“look”“see”,而我们汉语,可以从神态和环境细分到十好几个,“窥、盯、睹、觌、瞟、瞻、瞪、眺、瞄、盼、瞩、睩、睃、睖、瞧……”,可以说每个字都有其细微差别,不同的语境用什么词,只有熟悉汉文化的人才能意会。之所以汉诗有无穷的妙味,很大程度上归功于字义的细微差别,到底是“僧推月下门”好,还是“僧敲月下门”好,成为千古佳话,也更印证了文字的生命力。

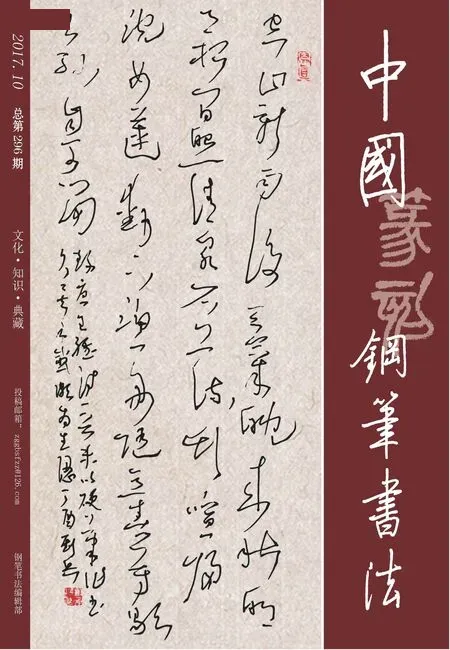

支撑汉字生命绵延不绝的另一大重要因素是我们的国粹——书法艺术。有学者认为,中国书法起于秦朝的小篆,因为在之前的文字,从甲骨文到金文,主要是以刻画记事功用为主,还未形成书法自觉。到了东汉,书法逐步成熟,有了艺术自觉。有了独立于记事功用之外的书法之后,汉字的审美得以极大地拓展开来,其审美功用就大于记事功用。在上流士大夫阶层,书法逐渐与文化的传播紧密联系。可以说,文化的普及因书法的兴盛而获益,书法也因为文化的传播而得到进一步演变,两者相辅相成,互为促进。

书法作为一门独特艺术,伴随中国文明直到如今。我们在一千多年后仍然能领略《兰亭序》的流畅绝妙,或者对《书谱》的精辟见解心领神会,在于文化本身没有彻底断裂。至少在形与义上,较多地继承了下来。倘若将汉字改为谚文或拉丁文等其他表音文字,二者之间无任何共通性,读者肯定面对的是一个全然的陌生世界,更无从谈论审美与鉴赏了。

一般来说,只要具备一定的文学知识,就可以与千年前的古人在纸上神会。唐宋八大家的文章,想来大家都不会陌生,“少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间,白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”这是苏轼《赤壁赋》里大家耳熟能详的句子,把七月的江水,夜晚的波光描绘得有声有色,虽然他已经远离我一千年了,但是里面的每一个字词含义,都还原汁原味地流淌在我们每个国人的血液和潜意识里。无论是魏晋风度,还是盛唐气象,只要有基本阅读能力,都可以追随作者脚步,去领略彼时的文艺之美,中间不存在多大的隔阂。当你站在夕阳美景下,看水鸟在岸边起舞,有文学素养的人,自然而然会联想到“秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞”这样令人身心愉悦的佳句,而不会说“哎呀,太阳下山了,快看,有好多鸟!”欣赏一件书法作品,其道理也是如此,在看笔法章法的同时,还能品味其内在含义,逐渐提升观者的鉴赏素质。

另外,汉文表意的准确性,就连今天普及了白话文,再回头看先贤的古书,也不得不佩服古人寥寥数语即可传神的功夫,蒲松龄的精短小文《狼》被选入初级中学课本,“少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。”犬坐一词用得准,把狼的神态白描出来。“目似暝,意暇甚”也只有区区六个字,却反映出狼的狡诈阴险,这些提炼功夫,跟绘画中的白描人物有异曲同工之妙,用最简洁的话语,有力地勾勒出轮廓,舍弃细枝末节,达到突出的目的。

只是,我们的优秀文化,在一段时间里被过度地摒弃,受到不公正地看待。从五四运动以来,古诗词和文言的地位日渐淡出,白话文占据绝对主力。当然,任何文明都要有变革和革新精神,这是自然规律。自身存在的弊病要清醒认识,正所谓“取其精华,去其糟粕”,用辩证的眼光看待,才能把累赘和糟粕剔除。2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。该文件的出台,如一声春雷,响彻大地,给文化工作者指明了方向。文化传承发展工程,无疑是一项重大举措,对挖掘和繁荣优秀传统文化提供了强有力的保障。文化的复兴,需要从最优秀和最有传承价值的地方入手,该意见从核心思想理念、中华传统美德和中华人文精神等几个方面切入,涵盖了五年前来最精华最值得推崇的思想。何谓精华,即是经历千百年来为众人所认可,并在比对拣选中脱颖而出的。譬如经典小品文,唐诗宋词,这些是历经岁月淘洗而不褪色的。时间能检验一切文艺作品的价值,张若虚能孤篇压全唐,而乾隆帝平生作诗四万首,超过了全唐诗总和,但没有一句能流传。前者如行云流水般直抵读者心灵,后者繁难艰涩地堆砌文字,尽作无病呻吟,两者命运不言而喻。

自2016年秋起,中国大陆就发行了部编本语文教材,通令在全国中小学起始年级使用,计划用四五年的时间,全部替换原有旧版教材。本次部编本教材的变化非常明显,传统文化的篇目大幅增加。小学一年级开始就有古诗文,整个小学6个年级12册共选优秀古诗文124篇,占所有选篇的30%。初中古诗文选篇也是124篇,占所有选篇的一半,比原来的人教版也有提高,平均每个年级40篇左右。体裁更加多样,从《诗经》到清代的诗文,从古风、民歌、律诗、绝句到词曲,从诸子散文到历史散文,从两汉论文到唐宋古文、明清小品,均有收录。

近年来兴起的汉字听写大会和中国诗词大会成功席卷了千万观众,创造了高收视率,让诗词热在中小学慢慢生根,从小学生到成年人,都徜徉在诗歌的海洋中。虽然中国诗词大会从严格意义上来说还未涉及到选手的诗词水平,加之评委在大会上即兴创作,对近体诗格律缺乏了解,招致网上吐槽一片。严格说,在正式场合,尤其是面向亿万观众的诗词大赛上,个人创作应该做好带头示范作用,而不是率性而为。但是开了个头毕竟是好事,至少调动了广大青少年热爱古诗词的兴趣,说明社会已经开始对传统诗词文化有所重视。

如前所述,文化的延续,在于其强大的生命力。但放任不好的现象蔓延,势必会扰动社会风气的。前几年如病毒一般扩散的丑书、江湖书法,曾经横扫各大书画展览会,不以崇高和凝练为美,却以幼稚体、涂鸦体为美,造成大众认知的困惑。庆幸的是,有志之士大声呼吁,坚守在书坛耕耘的艺术家们站出来齐声对各种丑书、江湖书法说不,逐渐遏制了这股歪风邪气,让清新的艺术之风长存大江南北。纵观我国两千多年的书法历史,都是有所承继,有所创新,虽然外质千变万化,但内质总流淌着一股绵延的气质。丑书和各种江湖书法则任性而为,藐视承继关系,以自我为中心,背离艺术道路的乱象,不仅未起到建设作用,还在社会上起了极大的破坏作用。

历史的车轮碾过一道道痕迹,拨正了方向往前行,营造好有利于文化复兴的氛围,提倡正道,肃清歪风,不断深入挖掘,哪怕幼苗再小,也有长成参天大树的一天。复兴文化,能起到提升国民素质,重建道德秩序的效用。虽然一时半刻不见得有效果,但教育的功利,必定会慢慢浸润到每一个孩子心中。等他们再融入社会,道德和素养就得以调和。文化是个长期的课题,影响了一代人,也就影响了下一代人。