中国生物多样性与生态系统服务评估指标体系

傅伯杰,于丹丹,吕 楠

中国科学院生态环境研究中心,城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085

中国生物多样性与生态系统服务评估指标体系

傅伯杰*,于丹丹,吕 楠

中国科学院生态环境研究中心,城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085

生物多样性和生态系统服务评估是生态系统管理与决策制定的重要依据,指标体系是开展评估的主要工具。中国在生物多样性与生态系统服务评估指标体系建设方面,由于没有形成统一的指标体系和技术方法,导致不同区域间的评估结果可比性差,区域和国家尺度上的集成研究难以开展。因此,构建一套适用于中国国家尺度的科学化、系统性和规范化的生物多样性和生态系统服务评估指标体系,便成为当前迫切需要研究解决的问题。本文参考国内外生物多样性与生态系统服务评估的主要研究成果,在充分考虑“生物多样性—生态系统结构—过程与功能—服务”级联关系基础上,建立了生物多样性与生态系统服务评估指标体系构建的主要原则,构建了中国生物多样性与生态系统服务评估指标体系。

生态系统服务;生物多样性;评估;指标体系

人类生活依赖于生物多样性和生态系统服务,随着人口增加和社会经济的快速发展,对其造成了日益增长的压力,面临生物多样性丧失、生态系统服务低下和贫困的恶性循环。过去几十年,全球各界努力应对生物多样性丧失和生态系统服务的退化。在联合国环境署(United Nations Environment Programme, UNEP)主导下,生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)于2012年正式宣布成立,体现了千年生态系统评估(Millennium Ecosystem Assessment, MA)之后世界各国对于生态系统服务的再次高度关注,也是继应对联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)气候变化评估之后又一个政府间全球性环境评估计划。我国开展生物多样性保护和生态系统服务的研究已有几十年历史,在自然保护区建设、生态功能区划、生物多样性监测与评价、生物多样性数据管理和信息网络化等方面开展了大量的基础研究和应用研究。然而,在生物多样性与生态系统服务评估的指标体系和技术方法建设方面,目前仍没有形成统一的指标体系和方法,不同区域间的评估结果可比性差,区域和全国的集成研究难以开展。

本文借鉴国内外生物多样性与生态系统服务评估的主要研究成果,充分考虑“生物多样性—生态系统结构—过程与功能—服务”级联关系基础上,建立生物多样性与生态系统服务评估指标体系构建的主要原则,采用频度分析法和专家咨询法,构建了中国生物多样性与生态系统服务评估指标体系;同时,在已有监测研究开展的基础上,对生物多样性与生态系统评估的定量化方法、数据需求及其可获取性进行了探讨,以期为中国生物多样性和生态系统服务的精确评估以及全球综合评估奠定理论和技术基础。

1 生物多样性和生态系统服务评估的概念框架

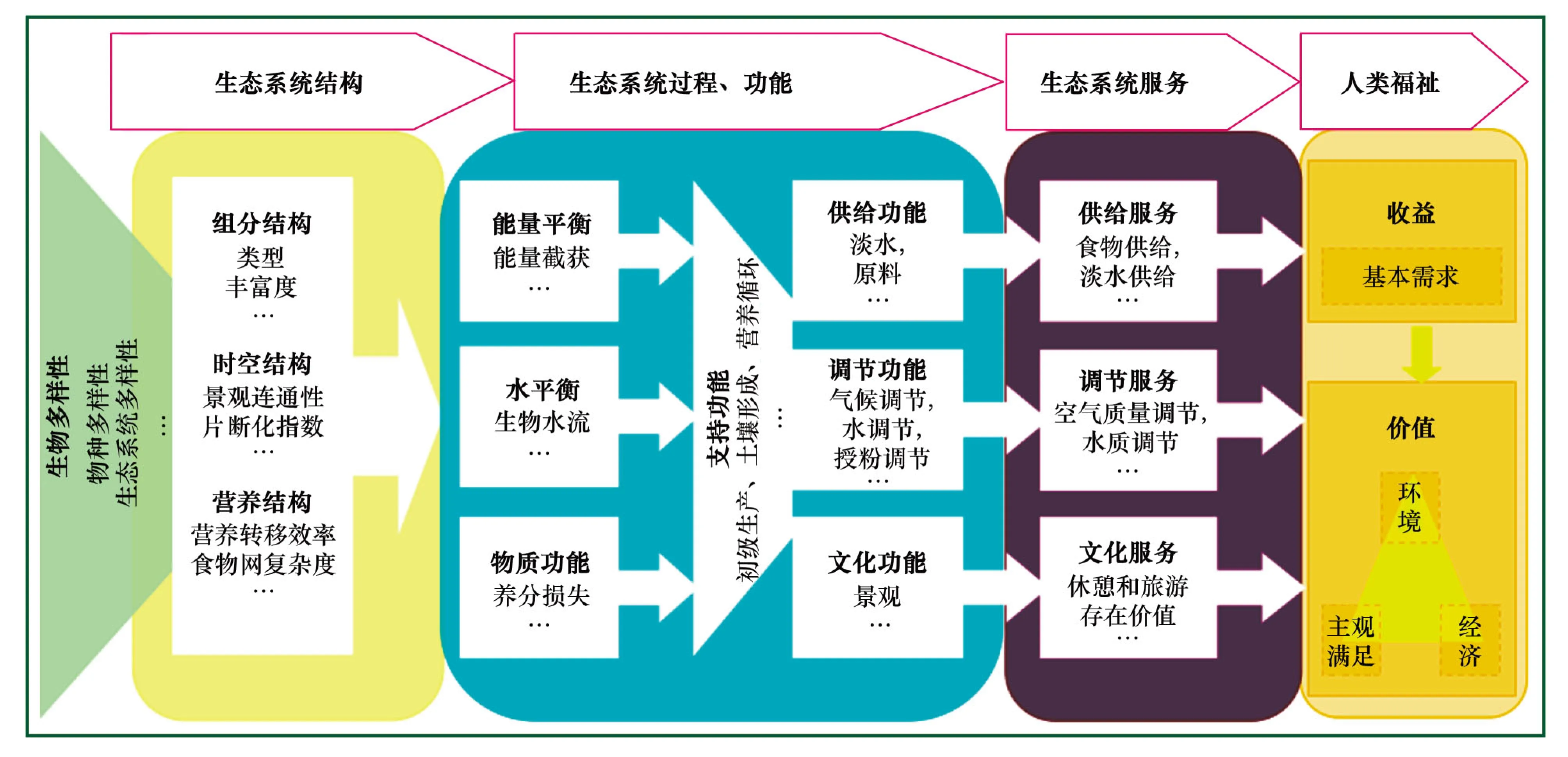

概念框架是生物多样性与生态系统服务评估指标体系构建的重要前提和理论基础。所以,本研究首先构建了“生物多样性—生态系统结构—过程与功能—服务”级联式概念框架(图1)。生物多样性(生物的丰度、数量、组成结构、空间分布等)是自然遗产的一部分,在特定的系统内通过对生态系统的物质、能量和信息及其相互作用过程的影响,进而对生态系统服务产生影响,是一切生态系统功能和服务的前提和基础。生态系统服务是指人类从各种生态系统中获得的所有惠益[1],由生态系统的支持功能、供给功能、文化功能、调节功能及其相互作用形成。生态系统的生物、物理学结构和过程体现为生态系统结构与功能特征,这些生态系统结构与功能的稳定性保证了生态系统服务的持续供给。具体来说,生态系统的某项功能可以形成某种或多种生态系统服务,而某种生态系统服务可能来源于生态系统某种功能或多种功能的组合。因此,生态系统多种功能与服务之间是多对多的相互关系[1-2]。生态系统的支持服务是产生并支持其它服务(供给、调节与文化服务)的基础,生态系统功能(或称之为中间服务)的价值在最终服务中得以体现,而生态系统最终服务是生态系统功能对人类收益的直接贡献,与人类福祉直接相连。

图1 “生物多样性—生态系统结构—过程与功能—服务”级联式概念框架[3-4]Fig.1 A modified cascade framework from biodiversity to ecosystem service[3-4]

2 指标体系构建

2.1 指标体系建立的原则

指标体系建立原则的确定,是保证指标体系客观、公正和可操作的前提。本文通过汲取相关指标体系的构建经验[1,5-8],依据中国生物多样性和生态系统服务的特点,对现有的研究成果做了适当的整理、归纳后,形成9项原则:

(1)采用最终生态系统服务指标分类体系。从实用的角度,借鉴CICES框架(Common International Classification of Ecosystem Goods and Services)的最终生态系统产品和服务(Final Ecosystem Goods and Services, FEGS)指标分类体系,将生态系统最终服务划分为与人类福祉直接相关的健康、安全、生产要素和自然多样性四个类别[9]。采用最终生态系统服务指标分类体系能够避免定义内在的模糊性、有效减少双重核算、更好地链接自然系统与人类社会、以及可以找到服务的受益方而易于理解和交流[10]。

(2)基于生态系统属性特征。从生态系统功能评价的角度出发,尽量选取生态系统结构和功能参数作为评估指标。采用基于生态系统属性特征的评估指标主要优点在于:从生态系统功能特性出发,建立与生态系统服务之间的联系,可以对生态系统服务做出长期评估和预测。

(3)未区分生态系统类型。不同生态系统类型可能具有共同的功能或属性特征,只是不同生态系统类型可能形成不同的具体服务的类别及其量级,因此指标体系的构建未列单独的生态系统类型。但由于陆地生态系统和水生生态系统之间存在一定的差异,在指标选取上除了包括两者共性的指标,另外需要包括单独刻画水生生态系统的指标(如海洋营养指数)。

(4)综合考虑多样性指标和服务指标的相对统一性和独立性。生物多样性评估是生态系统服务评估的基础,评估的重点和最终落脚点是生态系统服务,生物多样性指标只选取可能与服务存在直接联系的指标(遗传水平上的多样性不在考虑之列)。然而,基于目前的认知水平,多样性和服务之间的量化关系并不清楚,因此生物多样性和生态系统服务评估的指标体系是分别构建的,在形式上表现为相对独立的两套指标。

(5)典型性。选用的评估指标多为知名国际组织或国家评估所应用的指标,同时考虑了中国生物多样性和生态系统评估项目或报告中采用的指标,如中国生物多样性评估第四次国家报告[11]和中国西部生态系统评估[12]。

(6)可量化。为保证评价的客观性,避免主观因素的影响,选择指标时主要考虑了可以量化的(包括直接观测、计算或模拟)指标,从而依靠数据做出客观的判断。

(7)数据可获得。指标的直接观测数据或参数计算所需要的数据要容易采集,有权威、可靠的数据来源。

(8)经济适用性。用于监测、开发与检验指标的资金和资源有限,不恰当的指标将会分散原本用于实现有效保护与管理目标的资金资源。因此,选择经济的指标,能够有效地使用受限资源。

(9)尺度。选用适用于区域和国家尺度的指标。

2.2 指标体系的筛选方法

目前筛选指标的方法主要有频度分析法、专家咨询法和层次分析法等[13]。本研究综合运用了专家咨询法和频度分析法。首先采取频度分析法,对国内外众多国家生物多样性与生态系统评估的主要研究成果中的实用性的指标进行统计分析,选择那些使用频度较高的指标;同时,结合我国生物多样性与生态系统服务的特点,筛选了适合中国的指标和方法体系。在此基础上,征询有关专家意见,对指标进行筛选及调整,最终得到中国生物多样性和生态系统服务评估的指标体系。

3 中国生物多样性和生态系统服务评估指标体系

3.1 生物多样性评估指标体系

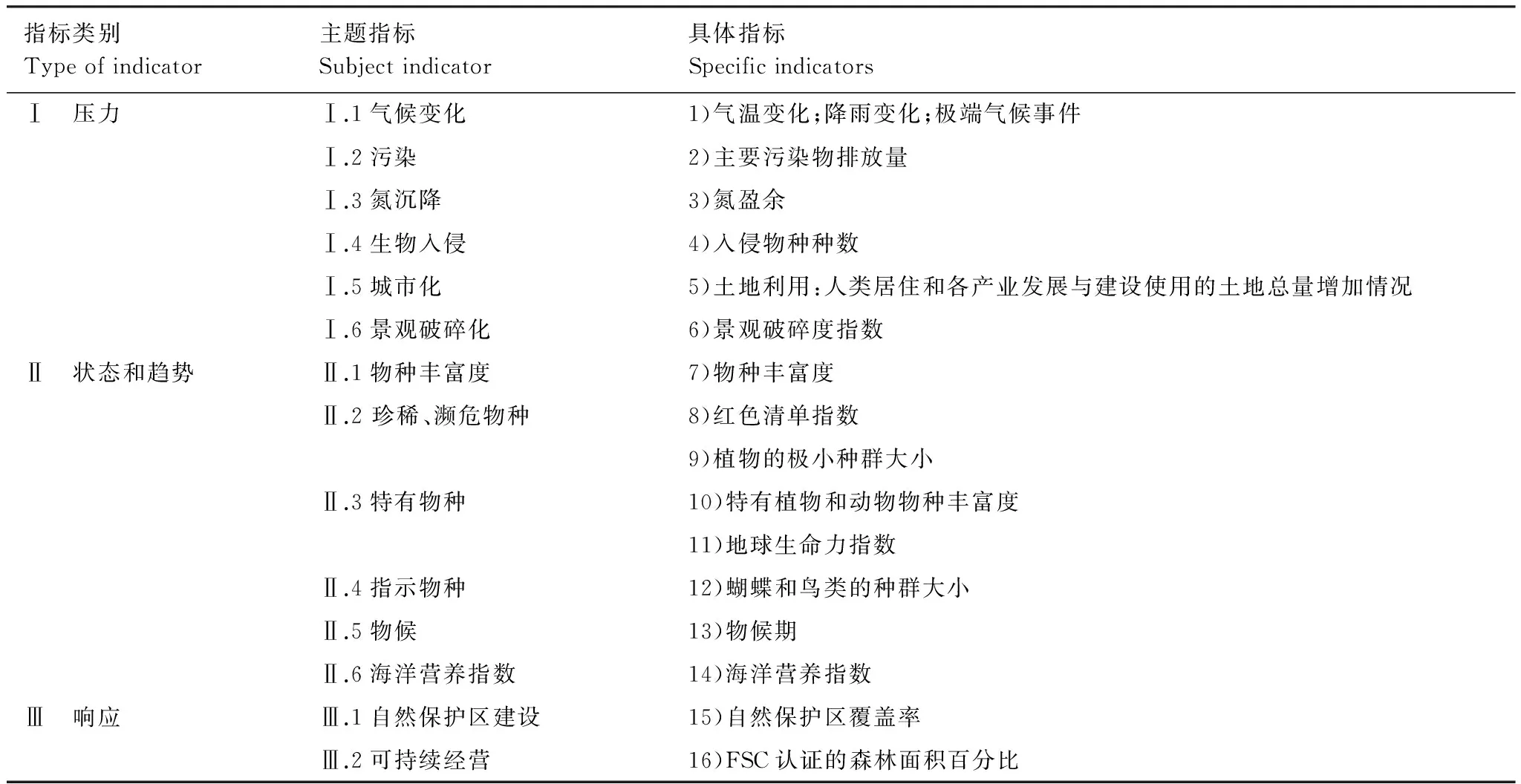

依据上述指标体系建立的原则,在生物多样性指标体系的构建中,着重考虑了国际生物多样性评估的主流指标与其在中国的实际应用能力,也兼顾了适合于中国本土的指标(如中国特有植物的极小种群大小)。在指标涉及的动、植物类群方面,着重考虑了动物和植物物种的丰富度、珍稀性、特有性、种群大小以及物候指标,也兼顾了多种动、植物类群在不同方面的表征意义,例如,选用鸟类和蝶类作为指示物种来反应环境条件变化。最终,我们构建的生物多样性评估指标体系包括压力、状态(包括趋势,状态的变化方向即为趋势)和响应三大类指标,其中压力指标包括气候变化、污染、氮沉降、生物入侵、城市化和景观破碎化六项主题指标;状态和趋势指标包括物种的丰富度、珍稀性、特有性、物候等六项主题指标;响应指标包括自然保护区建设和可持续经营两项主题指标(表1)。

表1 生物多样性评估指标体系

3.2 生态系统服务评估指标体系

在生态系统服务指标体系的构建中,着重考虑了国际生态系统服务评估指标及其在中国的实际应用能力。综合考虑各种生态系统属性参数对生态系统服务指标的直接指代或数量关系,以及与健康、安全、生产要素和自然多样性4个方面人类受益的联系。最终,我们构建的生态系统服务指标体系包括供给服务、调节服务和文化服务3个类别,其中,供给服务包括淡水、食物、木材和纤维、基因和生物资源4项主题指标,调节服务包括气候变化减缓、地区微气候调节、空气质量调节、自然灾害调节、洪水调节、侵蚀调节、水质调节和病虫害调控8项主题指标,文化服务包括休闲娱乐、文化遗产、文化多样性3项主题指标(表2)。

3.3 评估采用的定量化方法

通过整合生物多样性和生态系统服务指标的直接观测、计算或模拟方法,确定各项指标的评价方法。在生物多样性评估指标中,动、植物物种数量、种群大小和物候期指标利用直接观测法获取;景观破碎度、红色清单指数、海洋营养指数等指标通过计算或模拟方法获取[14-18]。其中,地球生命力指数需要借助链方法或通用可加性模型(GAM)计算[19]。在生态系统服务评估指标中,物种丰富度、生态系统类型、世界遗产数量利用直接观测或查阅法获取,其它指标通过计算或模拟方法获取。例如,森林地上生物量通过遥感提取或生物量转换因子法获得[20-22],草地牧草产量利用线性或非线性逐步回归分析法计算获取[23],释氧量根据植物固碳和释氧的特定量化关系,从净初级生产力推出[24],土壤保持量和实际蒸散量分别利用土壤流失方程和水量平衡法计算[25-26];对于森林、绿地和湿地等的覆盖度,则在ArcGIS支持下,通过将县级行政区划图与土地利用/覆被图进行叠加、加和计算获取[27];对于产水量、作物生产量潜力和生态系统碳固定指标分别借助InVEST模型水产量模块、作物模型(如ORYZA2000、Hybrid-Maize、CERES-Wheat)、CASA模型(陆地植被固碳)或VGPM模型(水生植被固碳)、CENTURY模型(土壤固碳)计算获得[28-32]。

表2 生态系统服务评估指标体系

3.4 评估所需数据及可获得性分析

中国生物多样性和生态系统服务评估所需数据及其可获得性见表3。尽管建立中国国家层面的生物多样性和生态系统观测和研究网络已得到相关部门的支持,但是目前投入的力度仍然不够,生态系统的类型和涵盖面相对有限,缺乏对生态系统状况与变化的周期性调查和评估[33]。因此,现有的数据基础不能满足评估需求,有些数据需要通过查阅文献或采用样带、样点尺度试验手段获得,如区域内动、植物物种种数、种群大小等;采用模型模拟的生态系统服务,其需求数据为模型的输入数据,如利用通用作物模型ORYZA2000估算水稻产量潜力,借助InVEST模型水产量模块进行产水量计算,以及利用遥感CASA模型(陆地生态系统)或VGPM模型(水生生态系统)进行植物净初级生产力的计算等。

表3 中国生物多样性和生态系统服务评估所需数据及可获得性

4 讨论

(1)由于生物多样性与生态系统服务之间的关系并不确定,生物多样性评估与生态系统服务评估只能独立进行。尽管我们选取了与生态系统服务存在直接联系的生物多样性指标,但仅仅是基于概念层面上的基本认识而未进行验证,因此,需要展开广泛的案例研究以验证所有的生物多样性指标与生态系统服务指标之间的关系。

(2)生态系统服务的本质是生态系统功能,是可以被人类直接利用的那一部分功能,所以生态系统服务评估的核心是生态系统功能的量化和空间模拟。尽管我们选出的生态系统服务指标多数能够与生态系统属性参数建立起直接指代或数量关系,通过生态系统观测获得生态系统属性数据,便可模拟、评估和预测各个主题分类下的生态系统服务。但需要说明的是,由于知识和数据的缺乏,目前指标体系中包括的具体服务指标可能只涵盖了主题指标的某个或某些方面,而非全部。

(3)目前指标体系中包含的生态系统服务指标针对的是服务的供给方面,并未涉及服务的需要、以及供—需关系分析的指标。这主要是因为当前仍然缺乏生态系统服务供—需平衡分析的理论基础和数据支撑[34]。因而,针对服务的需求、供—需关系分析的指标还有待进一步发展。

5 结论

生物多样性和生态系统服务评估是生态系统管理和决策的重要依据,数据、指标和模型方法是开展评估的基础和主要工具,但评估指标体系和模型方法还存在很多的问题和挑战。这主要因为对生物多样性、生态系统的复杂结构、功能和过程以及生态过程与社会经济过程之间的复杂关系缺乏充分的讨论和研究,导致难于展开生物多样性和生态系统服务评估指标和模型方法的集成研究。基于此,本指标体系采用最终生态系统服务指标分类体系、基于生态系统属性特征、综合考虑生物多样性指标和服务指标的相对统一性和独立性、且大多指标可以通过地理信息系统和遥感技术确定。因此,基于本指标体系的评估结果将有助于揭示生态系统服务的生态学机制,指标体系具有一定的可操作性和可推广性。但指标设置的合理性仍需结合中国国家和区域尺度上广泛的案例研究进一步的改进和完善,以精确评估生物多样性和生态系统服务,真正为中国生态系统管理提供决策制定依据。

[1] Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Volume 2 Scenarios: Findings of the Scenarios Working Group. Washington DC: Island Press, 2005.

[2] Bennett E M, Peterson G D, Gordon L J. Understanding relationships among multiple ecosystem services. Ecology Letters, 2009, 12(12): 1394-1404.

[3] Haines-Young R, Potschin M. The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being// Raffaelli D G, Frid C L J, eds. Ecosystem Ecology: A New Synthesis. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

[4] Martín-López B, Gómez-Baggethun E, García-Llorente M, Montes C. Trade-offs across value-domains in ecosystem services assessment. Ecological Indicators, 2014, 37: 220-228.

[5] BfN. Policy-Related Indicators: Measure the Effectiveness of the German National Strategy on Biological Diversity. Berlin: Federal Agency for Nature Conservation, 2008.

[6] Defra. UK Biodiversity Indicators in your Pocket 2009: Measuring Progress Towards Halting Biodiversity Loss. London: Defra, 2009.

[7] Staub C, Ott W, Heusi F, Klingler G, Jenny A, Hacki M, Hauser A. Indicators for Ecosystem Goods and Services: Framework, Methodology and Recommendations for A Welfare-Related Environmental Reporting. Bern: Federal Office for the Environment, 2011.

[8] Collen B, Rist J. Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators (SEBI 2010): Developing A Methodology for Using Bats as Indicator Species and Testing the Usability of GBIF Data for Use in 2010 Biodiversity Indicators. EEA/BSS/07/008. Copenhagen: European Environment Agency, 2008.

[9] Haines-Young R, Potschin M. Proposal for a Common International Classification of Ecosystem Goods and Services (CICES) for Integrated Environmental and Economic Accounting.New York: European Environment Agency, 2010.

[10] Nahlik A M, Kentula M E, Fennessy M S, Landers D H. Where is the consensus? A proposed foundation for moving ecosystem service concepts into practice. Ecological Economics, 2012, 77: 27-35.

[11] 中华人民共和国环境保护部. 中国履行《生物多样性公约》第四次国家报告. 北京: 中国环境科学出版社, 2009.

[12] 刘纪远, 岳天祥, 鞠洪波, 王桥, 李秀彬. 中国西部生态系统综合评估. 北京: 气象出版社, 2006.

[13] 赖亚飞, 朱清科, 张宇清, 秦伟, 李文华. 吴旗县退耕还林生态效益价值评估. 水土保持学报, 2006, 20(3): 83-87.

[14] 国家环保总局. 主要污染物总量减排统计办法. 环境保护,2007,24:6-8.

[15] 陈敏鹏, 陈吉宁. 中国区域土壤表观氮磷平衡清单及政策建议. 环境科学, 2007, 28(6): 1305-1310.

[16] 高杨, 黄华梅, 吴志峰. 基于投影寻踪的珠江三角洲景观生态安全评价. 生态学报, 2010, 30(21): 5894-5903.

[17] Butchart S H M, Akçakaya H R, Chanson J, Baillie J E M, Collen B, Quader S, Turner W R, Amin R, Stuart S N, Hilton-Taylor C. Improvements to the red list index. PLoS One, 2007, 2(1): e140.

[18] Pauly D, Christensen V, Dalsgaard J, Froese R, Torres F. Fishing down marine food webs. Science, 1998, 279(5352): 860-863.

[19] Di Fonzo M, Collen B, Mace G M. A new method for identifying rapid decline dynamics in wild vertebrate populations. Ecology and Evolution, 2013, 3(7): 2378-2391.

[20] Gilabert M A, Gandía S, Melia J. Analyses of spectral-biophysical relationships for a corn canopy. Remote Sensing of Environment, 1996, 55(1): 11-20.

[21] Fang J Y, Chen A P, Peng C H, Zhao S Q, Ci L J. Changes in forest biomass carbon storage in China between 1949 and 1998. Science, 2001, 292(5525): 2320-2322.

[22] 罗云建, 王效科, 张小全, 逯非. 中国森林生态系统生物量及其分配研究. 北京: 中国林业出版社, 2013.

[23] 吴门新, 钱拴, 侯英雨, 李朝生, 毛留喜. 利用NDVI资料估算中国北方草原区牧草产量. 农业工程学报, 2009, 25(增刊2): 149-155.

[24] 国家林业局. LY/T1721-2008 森林生态系统服务评估规范. 北京: 中国标准出版社, 2008.

[25] 肖玉, 谢高地, 安凯. 青藏高原生态系统土壤保持功能及其价值. 生态学报, 2003, 23(11): 2367-2378.

[26] Zhang L, Dawes W R, Walker G R. Response of mean annual evapotranspiration to vegetation changes at catchment scale. Water Resources Research, 2001, 37(3): 701-708.

[27] 黄永诚. 2000-2010年毛乌素沙地植被覆盖度和土地利用变化研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2014.

[28] 赖敏, 吴绍洪, 戴尔阜, 尹云鹤, 赵东升. 三江源区生态系统服务间接使用价值评估. 自然资源学报, 2013, 28(1): 38-50.

[29] Van Wart J, Kersebaum K C, Peng S B, Milner M, Cassman K G. Estimating crop yield potential at regional to national scales. Field Crops Research, 2013, 143: 34-43.

[30] 裴志永, 周才平, 欧阳华, 杨文斌. 青藏高原高寒草原区域碳估测. 地理研究, 2010, 29(1): 102-110.

[31] 常瑞英, 刘国华, 傅伯杰. 区域尺度土壤固碳量估算方法评述. 地理研究, 2010, 29(9): 1616-1628.

[32] 杨曦光. 黄海叶绿素及初级生产力的遥感估算[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2013.

[33] 傅伯杰. 生态系统服务与生态系统管理. 中国科技奖励, 2013, 7(7): 6-8.

[34] Turner R K, Paavola J, Cooper P, Farber S, Jessamy V, Georgiou S. Valuing nature: lessons learned and future research directions. Ecological economics, 2003, 46(3): 493-510.

An indicator system for biodiversity and ecosystem services evaluation in China

FU Bojie*, YU Dandan, LÜ Nan

StateKeyLaboratoryofUrbanandRegionalEcology,ResearchCenterforEco-EnvironmentalSciences,ChineseAcademyofSciences,Beijing100085,China

Assessment of biodiversity and ecosystem services can provide important base for ecosystem management and decision making. Indicator systems are major tools for scientific assessments. However, no unified indicator systems and methods have been developed for evaluation of biodiversity and ecosystem services in China. It brings poor comparability of evaluation results among different regions and some difficulty in regional and national integration studies. Therefore, it is urgent to establish a scientific, systematic, standard indicator system for evaluation of biodiversity and ecosystem services in China at present. In this paper, we propose the principles of establishing evaluation indicator system, and establish an indicator system for biodiversity and ecosystem services evaluation in China on the basis of the main research outcome in biodiversity and ecosystem services and the cascade relations of biodiversity-ecosystem structure-process and function-ecosystem services.

ecosystem services; biodiversity; evaluation; indicator system

中国科学院科技服务网络计划项目(KFJ-EW-STS-021-01)

2016-11-09;

2016-11-21

10.5846/stxb201611092273

* 通讯作者Corresponding author.E-mail: bfu@rcees.ac.cn

傅伯杰,于丹丹,吕楠.中国生物多样性与生态系统服务评估指标体系.生态学报,2017,37(2):341-348.

Fu B J, Yu D D, Lü N.An indicator system for biodiversity and ecosystem services evaluation in China.Acta Ecologica Sinica,2017,37(2):341-348.