上海建设全球文化中心城市:机遇、特色、重点

花建

(上海社会科学院文化产业研究中心,上海200235)

上海建设全球文化中心城市:机遇、特色、重点

花建

(上海社会科学院文化产业研究中心,上海200235)

上海的城市文化建设要把握好世界范围内的三大潮流和国家多个重大战略相叠加的重要机遇期,把建设全球文化中心城市作为未来的战略目标,使上海成为代表世界文化强国的文化重镇。其重点是推动文化创新之都与世界融合之港相结合,在创意城市、世博之城基础上,发展成为全球最富于创新活力、最能体现中国文化与世界文明相互交融的文化巨港;打造世界级的经济型―文化型特大城市群相重合的核心城市;建设跨越工业化时代和后工业时代的文化之都,造就一个从重视物质生产、实物资本、规模优势到更加注重全球影响、知识资本、创新引领的全球文化之都。

上海的机遇和目标;全球文化中心城市;建设的重点

一、以前瞻的视野把握重大的战略机遇期

面对中国改革开放的新的历史前景,上海的文化建设要体现对时代使命和国家责任的前瞻把握和伟大担当。邓小平同志曾高瞻远瞩地提出中国现代化三步走的战略:第一步:基本解决温饱问题;第二步:基本实现小康;第三步:跨入中等发达国家行列。与上述中国现代化三步走的战略相对应,实现社会主义文化强国的目标也将分为三个阶段:从1980年代至21世纪初,基本建立国家的文化竞争力体系;第二阶段:从21世纪初至2020年左右,建设成为世界文化大国;第三步:从2020年至21世纪中叶即到建国100年时,迈向全球文化强国。今天,中国的文化建设正处在第二阶段到第三阶段,即从世界文化大国迈向全球文化强国的关键跨越阶段。上海的城市文化建设要把握好世界范围内的三大潮流和国家多个重大战略相叠加的重要机遇期。

从世界范围看,尽管遇到了重重阻力,但是经济全球化、政治多极化和文化多样化这三大趋势继续深化,形成了一系列意义深远的潮流:

第一,全球范围内资源和财富的大量与快速流动。美元作为通用货币在全球范围内广泛流通,伴随着传播知识和信息的数字化浪潮,使得全球化给世界经济带来深刻的变化,重塑了文化生产、消费和贸易的模式。在泛太平洋和印度洋、大西洋等地区,这样的流通尤为显著,使得它们成为全世界最具活力的区域之一。国际货物、服务、资本、人员和信息的流动刺激了全球经济的增长。根据联合国贸发会议的数据,全球货物的流量从1980年以来增加了10倍,全球服务的流量从2000年以来增加了3倍,全球投资的流量从2002年以来增加了2倍,全球外籍员工的数量在2005年已经上升到全世界人口的3%[1]。越来越多的发展中经济体和人民,通过参与国际货物、服务、资本、人员和信息的流动,获得了参与全球化发展的机会。

第二,以移动宽带、云计算、大数据、物联网为显著特征的ICT潮流,正在重塑世界。在全球互联和共享的领域,大量的新机会正在涌现。信息技术革命尤其是移动互联正在帮助全世界的人们进行密切接触。数字经济正以每年10%的增长率提升,成为全球经济增长的3倍。数字内容的消费正在成为一个潜在的巨大市场,“内容”和“连通”规模的结合将成为国际竞争力的基础,技术、创新和创意的融合将成为发展的关键驱动力,成为引领人类社会下一轮可持续发展的新浪潮。今天的ICT已经由过去以提高效率为特征的支撑系统向驱动价值创造的生产系统转变。根据华为颁布的《2016全球联接指数—量化数字经济进程》报告,“联接”已经成为继土地、劳动力、资本等之后新的生产要素。一个国家的全球联接指数GCI,每增长1%,就能够给这个国家带来如下的变化:创新能力提升2.2%,竞争力提升2.1%,生产力提升2.3%[2]。

第三,全球人口的年轻化与发展中经济体的崛起相交融,“全球化——信息、资金、货物及人口跨境流动——将经济、人口及国家交织在一起,并致使财富及人口大幅度、不间断地从西方流向东方,从北方流向南方”,显示了非西方国家在全球化的浪潮中占有越来越大主动权[3];斯科尔科沃新兴市场研究学院的报告指出:发展中经济体正在出现大批的年轻劳动力和消费者。2014年,全球人口中有18亿年龄在10-24岁之间,他们是未来一代的文化生产者和文化消费者,表现出多样兴趣、乐于参与、追求工作与休闲平衡、好奇心旺盛、依赖互联网等新一代人的特点。在许多新兴经济体中催生了越来越壮大的中产阶级。截至2014年亚洲已经拥有5.25亿属于中产阶级的文化消费者。“2009年亚太地区的中产阶级占全球的1/3,预计到2030年这一地区的中产阶级将占全球的2/3,……亚洲新兴经济体中迅速增长的中产阶级,正在把一个全球规模的休闲中心叠加在一个全球规模的制造业基地之上”[4]。

从中国的角度看,中华民族实现伟大复兴、迈向全球大国的步伐不可阻挡,国家的一系列重大战略,为上海建设全球文化中心城市提供了历史性的机遇。

第一,文化强国战略的深入实施。习近平主席指出:“人类社会发展的历史表明,对一个民族、一个国家来说,最持久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观。”[5]文化强国建设突出了核心价值观的建设,提升了全体人民的文化自觉性和文化自信心。文化强国建设要求把中华民族的历史文化遗产上升到国家战略资源的高度。国家颁布了《文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护体例》等法规和政策,逐步形成了以《文物保护法》为核心的历史文化遗产保护法律法规体系;文化强国战略的实施,推动了中华文化走向世界,从文化角度向全世界显示了不同于西方模式的另一种具有中国特色现代化道路的强大生命力。正如英国学者马丁·雅克指出:每一个新兴大国,都会用一种全新的方式来创造和推广自己的体系。“比如欧洲的典型方式就是海上扩张加殖民帝国,而美国则是空中优势和全球经济霸权,中国同样也会以崭新的方式来展现其实力”。中国独特的现代化道路推动了中华民族的复兴,“中国的崛起最终将预示着一种全新的国际秩序的诞生”[6]。

第二,“一带一路”战略的宏大推进,构筑起中国新一轮对外开放的新优势。“一带一路”战略是统筹我国对外开放的核心战略,它具有人类历史上第二次地理大发现的深远意义。它对长期以来西方主导的全球经济秩序,即东方从属于西方,南方从属于北方,发展中国家从属于发达国家,是一种历史性的超越。全球治理秩序的大格局从G7为主发展到G8为主,再发展到G20,正是它意味深长的投影。“一带一路”战略包括了一带一路和多廊(从中国新疆喀什联接巴基斯坦瓜达尔港到阿拉伯海的走廊、从长江经济带通过云南联接中南半岛交通网,直通南海、红海和印度洋的走廊等)的大战略框架,使新丝绸之路经济带和海上丝绸之路相互联通,形成一个巨大的地缘平行四边形。该战略的范围覆盖40多个国家,总人口超过40亿,经济总量超过20万亿美元。它推动中国成为直通欧亚大陆、联接太平洋和印度洋、海陆兼备的新型全球大国,也让欧亚非澳诸多国家的人民,依托一个互联互通的合作网络,获得了合作发展共享的机会。

第三,中国自贸区战略的深入贯彻。它为上海提供了以开放促改革的强大动力。2013年中国(上海)自由贸易试验区率先设立,为中国新一轮对外开放的先行先试提供了国际化的战略平台。随着2015年福建、天津、广东三个自贸区建立,宣告中国自贸区战略跨入2.0时代;2016年浙江等七个自贸区建立,标志着中国自贸区战略进入到3.0版的新阶段。正如2015年11月25日,李克强总理第三次考察上海自贸区时指出的:“自贸区要勇于承担先行先试的职责,当好推进改革的掘进机、扩大开放的破冰船,用更高水平的改革开放释放经济发展的潜力。要砍掉束缚发展的荆棘,继续努力跑出改革开放加速度。”[7]在其他自贸区不断改革创新背景下,上海自贸区建设将突破一系列重点,在金融改革、人民币资本项目可兑换、人民币跨境使用、民营银行发展、资本市场双向开放等改革事项上加大推进力度,同时根据中华文化走向世界的需要,进一步推动文化领域的双向流通开放,鼓励发展中国的对外文化贸易特别是文化服务贸易。

二、建设文化创新之都与世界融合之港相结合的中心城市

在这样的国际和国内背景下,上海要把建设全球文化中心城市作为迈向2040年的战略目标,成为代表世界文化强国的文化重镇,体现21世纪人类迈向创新型、生态型、智慧型城市的历史性潮流。上海要在作为全球公认的世界城市、创意城市、世博之城基础上,进一步发展成为全球最富于创新活力,最能够诞生创造性成果,体现中国文化与世界文明相互交融的中心城市、文化巨港。

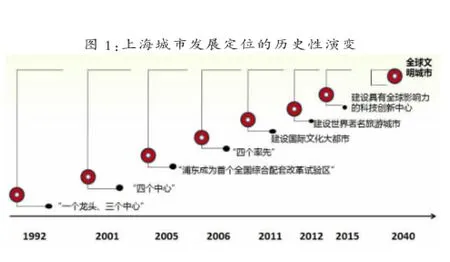

建设全球文化中心城市是上海有史以来城市定位的再一次历史性跨越。众所周知,19世纪30年代时,上海曾经是远东地区最大的金融中心、贸易中心和经济中心。而在新中国成立以来的30年,在计划经济的体制框架下,上海却发展成为工商业中心城市,这种城市发展逻辑的断裂,是由当时的特定历史背景条件所造成的。上海逐步发展成为全国城市中工业基础最好、设备最优、生产能力最强、技术水平最高、产品质量最好的城市;改革开放后的30年,上海以开放促改革,不断冲破计划经济体制的束缚,实现了城市的复兴与再生,重新确定了“一个龙头四个中心”的城市战略定位。从2011年开始,建设国际文化大都市被正式列入了上海的战略性目标(上海城市发展定位见图1),上海把文化作为城市可持续发展的战略资产和强大动力。上海再一次在国际城市舞台上成为灿烂的文化星座,被公认为五大世界城市之一,进入最有国际文化影响力的第一等级世界城市之列即伦敦、纽约、巴黎、东京和上海。英国BOP公司的研究报告指出:“上海是世界上崛起最快国家的最大城市,目标是在2020年建设成为世界文化重镇”[8]。

2016年,上海在全国各大城市和全世界的各大城市中,率先颁布了面向2040年的城市总体规划。新一轮上海城市总体规划将上海的城市性质表述为:上海至2040年建成卓越的全球城市,国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市。而上海的著名专家团队则在《上海2050年发展愿景》中,汇聚了全球优秀的研究力量和智慧成果,提出上海迈向未来的宏伟目标,即发展成为“三个文明一个融合”即建立在信息文明、生态文明、治理文明、文化融合基础上具有影响力的全球城市。该项成果指出:“当今世界正处在一个新的文明孕育发展时期。新一代信息技术,特别是互联网技术和大数据技术的发展与广泛运用,正在改变着工业化时代造就的生产技术、生产方式和生产关系,正在改变着人类社会对物质世界和城市网络的传统认知和未来预期。”[9]上海要实现这一伟大目标,必须大力发展城市的文化创新力,成为全球范围内的创新网络之中心城市,建设以创新为第一动力的城市文化动力体系。

来源:作者根据有关国家和上海市政府文件、上海相关城市规划、《上海2050年发展愿景》等资料整理绘制。

拥有世界级城市的文化创新能力,包含创意、创新、创造。这三者依托的都是一个城市的创新型人才和创新文化。而上海要确立文化创新之都的定位,是一个通过反复的探索和逐步的调整,不断提升文化自觉性和自信心的过程,也是一个结合国家赋予上海建设具有全球影响力的科技创新中心的目标,不断跨越自身,探索新型道路的过程。正如世界城市文化主席贾斯廷·西蒙斯在2015年指出的:文化“可以创造滚滚财源,吸引游客蜂拥而至,让破旧城区重焕新生,让城市独具一格,在世界上占有重要地位。”“尤其对于全球化的城市而言,文化的投资回报可谓是指数级的,……所以,全球化的城市在思维上必须进行彻底的改变。如果要打造繁荣发展的宜居城市,就必须将文化放在首位。”[10]在组成城市文化的诸多元素中,创新文化是其中最重要的动力,是取之不尽、用之不竭的核心资源。这对于迈向全球文化中心城市的上海来说,显得尤为重要。美国工程院院长丹尼尔·莫特指出,创新是一种致力于新的成功现实的文化,要把创新与发明、科学、技术、工程和创业区分开来。上海要迈向2040年的全球城市,必然要把建设具有全球影响力的科技创新中心、具有全球影响力的金融中心、具有全球影响力的文化中心作为三大核心要素。而创新文化是融汇一个城市创新战略中的各类要素的连接点,它对经济、科学和技术的创新都提供了一个良好的环境,成为一种优良的社会共识DNA。

上海培育文化创新力应该从两个层面展开:在理念的层面上,要集中倡导创意、创新和创业的行业共识;培育勇于超越、宽容失败、推动创造的行业理念;在从业人员特别是管理层中,形成赶超先进、建设一流的文化DNA――“勇敢的心”;在业态建设的层面上,要大力建设一个由创新主体、创新领域、创新空间、创新业态等组成的先进文化生产力体系,培育一大批创新型、智慧型、国际化的文化企业和企业家,开发以设计研发作为引领、以产业联动作为拓展、以产城融合作为载体的文化产业创新空间,形成全面感知、互联互通、智慧服务、激励创业的文化产业生态系统,在全球文化生产的价值链、文化资源的供应链、文化服务的品牌链中占据中高端地位。

上海培育文化创新力关键是广泛吸收全球的创新资源,培育一大批创新型的文化企业和文化企业家。国内外大量的统计和研究表明,现代经济增长的动力,主要不依赖于土地等资源的投入,而是来自内生于经济体系的技术变革、有着边际报酬递增特征的知识资本和企业家精神。正如马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中所指出的,理想的企业家“具备鲜明的和较高的道德品质,以及远见卓识和行动能力”;“工于算计而闯劲十足,更重要的是,他们节制有度,守信可靠,精明强干,全力投入事业之中”[11]。在21世纪的产业增长中,企业家精神更具有决定性的主体意义。比如:1998年的金融危机之后,美国经济复苏的速度明显快于欧洲和日本,就与美国发达的企业家群体密切相关;又比如:创客运动(Maker Movement)最早是1996年柏林的一群知识分子在聚会中提出的,针对德国大规模制造业转移到中国后,为德国制造业提出的一项对策,但是它大规模的崛起却是在美国,即以用户创新为核心,成为面向知识社会的创新2.0模式在设计与制造领域的典型体现。美国创客运动的规模和深度都远远超过了欧洲、日本和加拿大[12]。其中一个重要的原因,是因为美国经济活动中的企业家精神远比欧洲、日本和加拿大更为活跃。根据著名管理学家德鲁克的理解,企业家经济显然是一种更高级、更有生命力的经济形态,是市场经济发展到更加成熟阶段的表现。

上海是中国近代产业的摇篮,上海曾经培育出中国近代一大批优秀的企业家。上海文化增长的活力特别是文化创意产业建设,归根结底是要培育、集聚和壮大一批富于创新精神的文化企业和企业家。企业家精神作为文化产业可持续增长的动力,具体表现在:企业家具有将资金积累转化为有效投资并形成资本的能力;企业家的创业和创新是吸纳就业、提高居民收入的主渠道;企业家通过对需求的不断试错以创造新的市场,转化潜在需求,由此促进消费增长。让人喜悦的是,近期以来,在上海各级政府的推动下,有利于创业创新和企业家成长的制度环境正在逐步成熟,企业家精神在文化产业中形成了越来越重要的动力作用,以百视通、新文化、盛大、河马、沪江、亮风台、聚力、喜马拉雅FM、蜻蜓FM、宽创国际、第九城市、众人网络、巨人科技、新汇文化娱乐、小蚁科技等为代表,上海的一大批优秀文化企业和企业家正在激烈的竞争中崭露头角、逐渐壮大,而且带动了一大批新兴的文化产业形态的成长,预示了上海发展文化创新力的良好前景。

三、打造世界级的经济型特大城市群——文化型特大城市群相重合的核心城市

上海建设全球文化中心城市的重要内涵是成为“世界级经济型特大城市群——文化型特大城市群相重合的核心城市”。这是上海独特的融地缘、经济、历史、生态、国际联系等为一体的战略优势,也是上海文化建设大有可为的广阔空间。

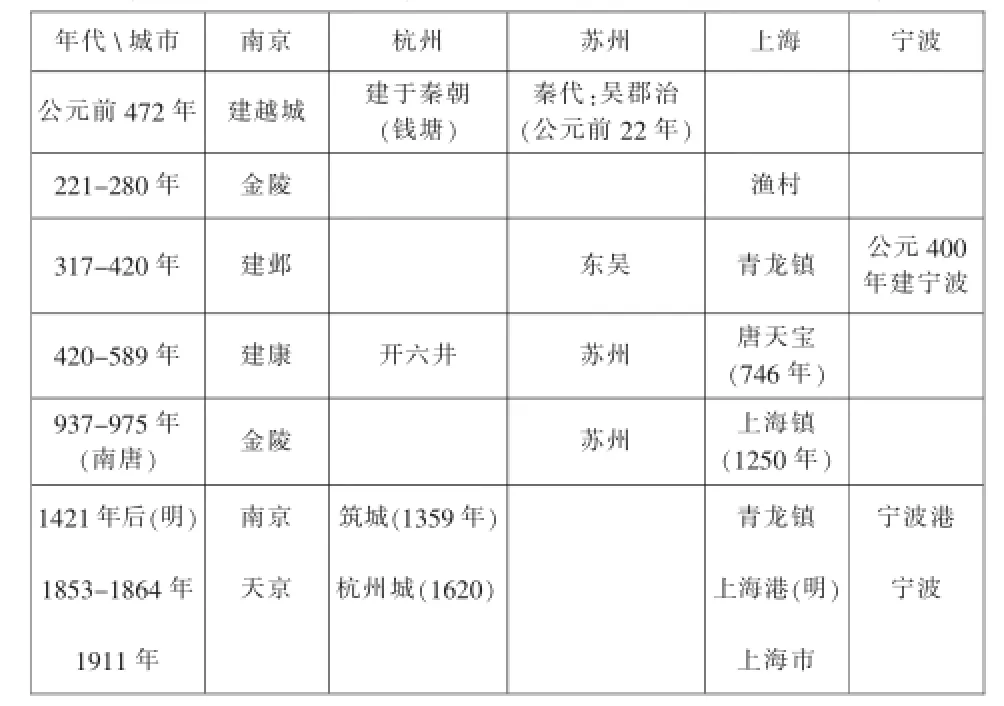

随着上海和长三角的深度一体化,长三角作为世界级“经济型特大城市群”和“文化型特大城市群”将实现重合,以“一核五圈”为空间布局的长三角城市群将形成高度互联互通的文化共同体。作为中国经济最发达的城市群之一,长三角以仅占全国2.1%的国土面积,贡献了全国20%的经济总量,被视为中国经济发展的最重要引擎之一。2016年4月国务院颁布的《长江三角洲城市群发展规划》强调要创造联动发展新模式,首次提出“一核五圈”,即发挥上海中心城市作用,推进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波等五大都市圈同城化发展。长三角不仅是世界级的经济型特大都市群,而且是文化型的特大城市群。长三角高度密集的文化资源包括世界遗产、东方巨港、历朝古都、工商名镇、湖山胜景、海岛明珠、著名院校等获得深度的融通与开发。上海将在长三角城市群联动发展的背景下,把江南文化、海派文化、都市文化、创新文化、时尚文化、金融文化、海洋文化等相结合,成为“一带一路”战略中贯穿欧亚大陆的新丝绸之路经济带与海上丝绸之路经济带的战略交汇点。从经济总量规模来分析,长三角城市群大致包括了四种类型:一是特大型城市上海,成为长三角城市群的核心;二是大型城市圈包括南京、苏锡常、合肥、杭州、宁波等城市圈,成为实力强盛的城市体系;三是中等城市如芜湖、镇江、扬州、金华、舟山等,成为地区的经济增长引擎;四是充满活力的县域城镇如昆山、太仓、常熟、长兴、余杭、平湖、永康、诸暨等。而从文化的角度看,长三角城市的形成历史相差非常大,在时间的纵向坐标上形成了前后的梯次,在内容的横向坐标上形成了鲜明的对比,从而形成了高度密集的文化资源区域(详见表1)

表1 长江三角洲有关城市形成和发育时间一览表

从上表中可以看出:仅仅是长江三角洲城市群中的五个大城市,就分别在公元前400多年、公元400多年和1400年之后逐渐形成了基本的雏形,而它们中的每一个又把不同历史背景上的城市文化发育得非常充分。公元三世纪到六世纪,经东吴、东晋、宋、齐、梁、陈六朝的大规模城市建设,古老的石头城(南京)成为当时中国南方乃至全国最繁荣稳定的城市。此时,上海和宁波的一部分还淹没在东海的波涛之中;1368年明太祖朱元璋定都南京,成为当时全国政治、经济和文化的中心,在建筑、航海、天文、纺织、文化和艺术方面创造了辉煌的成就;长江以南的杭州和苏州则以优美绝伦的山水风光,成为无数人流连忘返的风景名胜,“常把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜”的委婉迷人,与“东尽钟山,西踞石头,南贯秦淮,北控后湖”的雄伟壮阔遥遥相对;至于舟山则是我国最东面的岛屿群,具有掌控江海交汇的中点、拱卫中国海岸线,西出太平洋的重要战略地位;西翼的合肥则在西汉高祖元年(公元前206年),就由项羽在九江郡地置九江王国,以“三国故地、包拯家乡、淮上枢纽”而著称。而最年轻的大都市上海,原先只不过是一个小小的渔港。在开埠后的100多年里,它利用连接海内外的独特优势,迅速崛起为远东的大都市,成为20世纪以来中国最重要的金融中心和经济中心,具有近代以来中国发育得最充分的都市形态。环顾长三角,古都、名胜、海港、园林、商埠、大江、深湖、大厂等自然景观、人文资源、文化景观如此地丰富多彩,对比鲜明,高度集中在9万多平方公里的土地上,为彼此之间的资源互补创造了重要条件,成为世界罕见的一大文化优势。

在经济全球化背景下,一个国家综合实力的强盛,有赖于一个或者几个大城市圈的兴起。从全球城市的发展过程来看,全球城市不是一个孤立的大都市,而是一个具有全球影响力和中高端资源配置能力的大都市圈——全球城市区域。它们不仅是强劲的经济增长极区域,也是重要的文化中心区域。有鉴于此,上海迈向全球文明城市是一个通过区域经济合作,不断深化一体化发展水平,不断扩大辐射力和带动力,由国际文化大都市发展成为全球大都市圈,形成全球城市区域的过程。长三角城市群所拥有的文化传统资源,特色化程度高,形态丰富,构成了互补整合的重要条件,在文化资源的流动条件、资源培育的社会投入等方面,不断扩大增量,加强优化整合的物质基础;同时,长三角具有体制改革上的互补性、制度创新上的多向性,区域协作的前景非常广阔。在21世纪新一轮的发展中,长三角城市群要以体制创新作为突破口,遵循文化发展的规律,打破条块分割,形成大都市圈的强大文化合力,特别是适应信息化时代城市发展的特色,以层次配置作为抓手,通过互联网、物联网等的分层合作,形成突破重点,进一步带动全局。更要以发展作为重心,建立平等的共享协作机制,调动各种积极因素,扩大社会投入,增强长三角文化发展的后劲。其建设的重点在于:第一,要适应信息化和智慧城市发展的特点,形成长三角城市群的多中心、扁平化的多中心网络空间。在信息文明的时代,区域网络高度发达,都市圈内的各个城市原有的“核心-边缘”结构逐渐消解,各城市和区域之间不再是一个静止和割裂的空间,而是一个在地缘和功能方面相互融合、相互包容的动态弹性空间,使得各类文化资源、金融资本和社会资本可以快速流通与整合。第二,要以体制创新作为突破口,遵循文化发展的规律,打破条块分割,形成大都市圈的强大文化合力,包括使政府、企业、民间组织对文化方面的基础性、竞争性、公益性投资相互配合。第三,要高度重视海洋空间、海洋文化、海洋产业的开发,以岛屿、航线、临港、濒海、近海等作为点、线、轴、面,把海洋作为建设全球文化中心城市的重要空间之一,形成面向西太平洋和内陆地区的两个文化辐射面,成为我国海洋文化建设中最主要的中心节点和辐射极之一。第四,要以发展作为重心,建立平等的共享协作机制,调动各种积极因素,扩大社会投入,相互借鉴有益经验,增强长三角文化协同发展的后劲。比如近年来浙江省建设特色小镇的先进经验,非常值得上海认真学习和借鉴。浙江省因地制宜,充分发挥民营资本的活力,“以新理念、新机制、新载体推进产业集聚、产业创新和产业升级”[13],打造了四大类型的特色小镇:历史经典类小镇如湖州丝绸小镇;县域块状经济小镇如海宁皮革时尚小镇;桐乡毛衫时尚小镇;新经济类小镇如南湖基金小镇;休闲养生小镇如仙居神仙氧吧小镇等。上海应该很好借鉴浙江等长三角地区的经验,进一步挖掘产业特色、人文底蕴和生态禀赋,在整个6800多平方公里的区域内,打造更多“产、城、人、文”四位一体有机结合的重要功能平台和集聚区。

四、建设跨越工业化时代和后工业时代的全球文化之都

上海建设全球文化中心城市,不但要传承过去的历史,更要面向快速更新的未来。从世界范围内城市发育的历史来看,工业文明背景下的大城市更加追求城市的规模和物质财富的积累;而后工业化时代的全球城市更加追求城市的国际竞争力和全球影响力。上海跨越了这两个时代,将在拥有中国最大规模城市的物质财富之基础上,突出文化领航,更加强调知识型、科技型、创意型、生态型的文化新业态,造就一个从高度重视物质生产、实物资本、规模优势,到更加注重全球影响、知识资本、创新引领的全球文化之都。

从全球范围看,城市在发展的过程中,对城市定位、空间和内涵的认识,受到所处的经济水平和文明发育阶段的深刻影响。处在工业文明背景之下,特别是处在工业经济早期阶段的城市,大多采用“单中心”结构,工业的增长决定了城市的规模和空间,城市的行政和商业中心也围绕工业区而建设。特别是以矿产、能源开发和初级产品加工为主的工业经济城市,其结构和内涵往往体现了以矿产、能源开采业和加工业为中心的特点。而以旅游、休闲、文教、商业等服务业为主的中小城市,如法国的戛纳、瑞士的日内瓦等,往往采取高度集中布局的方式,城市依托有效的文化和旅游资源,在市中心汇聚了主要的工商、休闲、旅游服务产业,向居民和旅游者提供比较集中和便利的服务。当城市的规模逐渐扩大进入到工业化发展阶段,往往会形成“双核心”或者“正-副型中心”结构。它所依赖的矿产、交通枢纽、大型港口等都是在城市中心以外的某一个地点出现的,城市的资源开发中心与商业居住中心相对分离,这样适合资源禀赋的开发;当进入工业化发展阶段的时候,城市逐渐向外扩张,特别是沿着主干道和交通环线,出现“扇形化”的空间特征,逐步形成若干个卫星城和城镇。

当城市跨入知识经济和后工业化时代,人们对城市发展动力和文化内涵的需求进入到一个新的阶段。实践证明:城市增长的主要资源不再依赖不可再生的自然资源,如矿产、石油、森林、耕地等,也不再是低端的劳动力,而是知识型、科技型、创意型的人力资源以及为这些知识型人才和智力型劳动服务的中高端服务业。正如美国学者理查德·佛罗里达在《创意新贵——启动新经济的菁英势力》中,通过大量数据分析指出的:一个真正意义上的创新和创意城市,必然是一个3T城市,即人才Talent、科技Technology、多元文化包容Tolerance三大要素的整合[14]。这个城市必然高度重视品质文化和优良空间的打造,才能吸引这些人才集聚,而在一种既包容又开放,既充满活力又惬意舒适的环境中激发创造的活力,从而与知识经济的发展规律相适应,这个城市便会逐步形成“多中心、多组团、高品质、精致型”的格局,其中特别强调了生态文明建设,构造优美的绿色天际线,营造人与人、人与自然、自然与经济增长相互和谐的发展格局。

从这个意义上看,上海打造跨越工业化和后工业时代的“全球文化中心城市”,必须突出知识经济时代的城市空间建设,其重点即形成所谓“花心+花环+花瓣”结构。上海文化创意产业、公共文化等的重点项目要依托600多平方公里的市中心区作为“花心”,利用丰富文脉和记忆空间,通过整体谋划、资源置换等,集中打造和提升张江文化产业园、苏河湾文化集聚区、环人民广场文化演艺娱乐集聚区、环同济创意产业集聚区、环东华时尚创意设计集聚区等一批文化创意组团。与此同时,上海文化创意产业的增量组团,将进一步向中环线和外环线及郊区拓展,建设西岸徐汇滨江、环上大影视产业集聚带等大型的泛文化组团,形成“金腰带”战略之“花环”,同时形成以卫星城和新城镇为依托的文化创意产业集群,形成更加开阔的产业大“花瓣”格局。要充分利用上海自贸区“先行先试”的制度创新与金融创新的政策开放和功能优势,吸引外向型和国际化的文化创意产业企业集聚,建设上海国际高科技文化装备应用示范中心,打造我国第一个国际高科技文化装备产业集聚平台等项目,利用边缘区、近郊区和远郊区不同的土地空间,形成一批新的文化产业战略增长极。

所谓“城市更新+滨水振兴+园区升级”,是指上海文化创意产业与城市更新相结合,特别是把握好上海特有的滨水岸线,推动文化创意产业集聚区与中环线、外环线两侧的工业区改造相结合,同时推动产业集聚区自身的升级。据有关统计,长期以来上海工业用地总量已累计供应800多平方公里,占建设用地比重超过25%,是东京、纽约等国际代表性城市的3-8倍。这样大规模的工业用地在其他世界城市如纽约、伦敦和东京是非常罕见的。据有关专家统计,上海工业增加值率低于全国平均的工业增加值率,如果按日本的工业用地单位产出,上海约为日本的1/5。如此规模的工业用地量和低效的产出,既是上海的心头之痛,也是新一轮城市更新包括发展文化创意产业的潜在空间,有待于发展多种规模和特色的文化产业集聚区。有鉴于此,上海文化创意产业集聚区将结合工业区改造和城市更新,从1.0版、2.0版向3.0版转型升级,即从“文化创意产业要素集聚”演变为以“文化创意产业要素融合渗透”,再上升到“以文化创意产业要素辐射联动”。其重点是:建立辐射更为广泛的文创服务平台,形成与各个服务商与服务对象相结合的网络状结构。这里特别要指出:如同纽约、伦敦、巴黎等世界城市一样,滨水岸区是城市文化建设的精华所在,如纽约的沿东河、哈德逊河岸汇聚了深厚的城市文化记忆,也是著名博物馆和艺术馆、创意SOHO等标志性文化项目集中之地;如伦敦沿着泰晤士河,建立了中央活力区(CAZ),成为集聚文化遗产、金融服务、会展博览、艺术院校、创意社区等诸多要素的核心地带。上海要借鉴这些经验,经过“十三五”规划期间的不懈努力,把主城区45公里的黄浦江滨江岸线全部打通,让上海的文化活力真正出江入海,走向“深蓝”区域,成为历史性的文脉、国际化的人脉、生态型的绿脉、通达型的水脉相结合的精华区域,成为最能够体现后工业化时代的国际文化中心城市魅力的地标。

在迈向全球城市的过程中,上海要不断深化对城市实力、城市文脉、城市魅力的认识,通过城市更新,更加全面地提升卓越品质,活化历史遗产,融入全球要素,优化美化布局。这意味着上海应该在吴越文化、江南文化、海派文化的基础上,把城市文化空间和人文魅力之建设推向新的历史高度。它的基本主题是适应全球范围内产业和城市双转型的潮流,以宝贵的城市空间资源配置最重要的创新资源,集聚更多的知识型、科技型、创新型的人才、企业和机构,而且能够与智慧城市的建设相衔接,适应科技和产业快速更新的需要;它需要以精明型、紧凑型、智慧型的城市实体空间和实用功能,形成以历史传承、人文想象、艺术审美、多元魅力为特色的城市符号空间,把美丽城市、宜居城市的魅力与创新城市、创意城市的活力结合起来,提供更加有品质的城市生活;它需要根据全球范围内城市生态文明的潮流,根据城市生态环境的承受能力,不再允许城市规模的无限制扩张和人类活动的超密度集聚,而要强调根据城市自身的自然基础,构建基于自然环境和生态特色的城乡空间结构,形成充满人文魅力和生态活力的整体风貌。正如英国学者查尔斯·兰德勒(Charles Landry)在《创意城市》一书中谈到城市文化时指出:文化之都的核心是城市特有的人文精神和丰富的创造力,城市不仅仅是现代化楼群、公共设施和绿化带的组合,而且也是“成串的联想,并拥有从实质到无形、故事、形象、产品,或甚至概念的种种含义。”无论是大规模的国际都会,还是富有特色的中小城市,都可以通过文化的建构,成为全世界城市的天空中令人向往的星座[15]。

[1]世界货币基金组织.全球化的大视野[A].向勇,崔世平.区域协同与平台创新[C].北京:社会科学文献出版社,2016.91-92.

[2]华为.2016全球联接指数-量化数字经济进程[J].华为官方网站.www.huawei.com.2016-05-09.

[3]美国大西洋理事会报告.展望2030:后西方世界的美国战略[R].http://www.techcn.com.cn/l.2015-09-01.

[4]EY:Cultural Times—First Global Map of Cultural and Creative Industry.www.worldcreative.com.Dec 2015.

[5]习近平.青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话(2014年5月4日).新华网. 2014-05-05.

[6]马丁·雅克.当中国统治世界——中国的崛起和西方世界的衰落[M].张莉等译.北京:中信出版社,2010.14.

[7]金姬.上海自贸区2.0:改革新高地,开放新标杆[N].新民周刊,2015-11-29.

[8]罗伯特·保罗·欧文斯.世界城市文化报告[M].黄昌勇等译.上海:同济大学出版社,2013.13.

[9]王战,王振.上海2050年发展愿景——建立在信息文明、生态文明、治理文明文化融合基础上具有影响力的全球城市[M].上海:上海社会科学院出版社,2016.3-6.

[10]彭博慈善基金会,BOP咨询公司,伦敦市长.世界城市文化报告2015[M].上海市城市与国土资源管理局编译,2016.5.

[11](德)马克斯·韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].于晓,陈维纲等译.上海:上海三联书店,1987.135.

[12]根据维基百科的统计,2015年上半年正式注册的美国创客空间已经达到750家,远远超过其他发达国家的数量,包括德国的176家、英国的85家、法国的70家、加拿大的62家等.https://wiki.hackerspaces.org/List_of_ALL _Hacker_Spaces.August15,2015.

[13]2015年浙江省人民政府工作报告[R].浙江省人民政府官方网站,www.zj.gov.cn.2015-01-21.

[14]理查德·佛罗里达.创意新贵——启动新经济的菁英势力[M].郑应瑗译.台北:台湾宝鼎出版有限公司,2003.347-348.

[15]查尔斯·兰德勒.创意城市[M].杨幼兰译.北京:清华大学出版社,2009.29.

【责任编辑:周琍】

Building Shanghai into a Major Global Cultural Center:Opportunities,Challenges and Priorities

HUA Jian

(Cultural Industry Research Center,Shanghai Academy of Social Sciences,Shanghai,200235)

In urban cultural construction,Shanghai needs to grasp at the opportunities presented by three major global trends and several significant strategic initiatives at national level,and aim to build itself into a global cultural center and a representative of a culturally powerful country.The priories of work are as follows:with the combination of the construction of a cultural innovation capital with that of a port in connection with the world,and on the basis of an innovative city and a city of EXPO,Shanghai needs to develop itself into a major cultural center, which is most innovative worldwide and best representative of the integration of Chinese culture and world civilization.It also needs to build itself into a world-class major megalopolis strong economically and culturally,a cultural capital going beyond the industrial age and the post-industrial age,and a global cultural center which shifts its focus from material production,physical capital and advantage of size to global influence,knowledge capital,and innovation.

goals and opportunities for Shanghai;a major global cultural center;priorities of construction

G 127

A

1000-260X(2017)01-0067-08

2016-11-08

花建,上海社会科学院文化产业研究中心主任、研究员,国家社会科学基金重大项目“增强我国文化整体实力和竞争力研究”首席专家,主要从事文化产业、创意经济、城市文化的研究和决策服务研究。

- 深圳大学学报(人文社会科学版)的其它文章

- 金鸡长鸣

- 我国文化产权交易所发展状况、问题与趋势

- 区域性公共产品与澜湄合作机制

- 雪景山水