论绿色生态观对公共艺术的影响

袁美姿

摘 要:以杭州西溪艺术集合村为例,对其公共艺术进行规划与设计,探索绿色生态与人文价值的关系。从双向性进行研究,横向上分析了绿色生态观的出现及发展,从纵向上探索了其对公共艺术的影响。最后指出,城市公共艺术要坚持可持续发展的人性化设计,这对未来公共艺术的转型与发展有着重要的现实意义。

关键词:公共艺术;生态;绿色设计;西溪艺术集合村

“绿色”已经默默成为了具有时尚性的专有名词,成为了眼下大众交流、企业转型、城市规划乃至国家发展的主题。这也体现了人们对生态观念和低碳环保意识的关注和重视。为了更好地诠释绿色生态观对公共艺术的影响,笔者在西溪艺术集合村的公共艺术规划与设计中,以“感·悟西溪”为题,主题定位侧重保护原生态,希望通过艺术作品的设计理念传达对公共艺术的理解和认识。

一、公共艺术的理解

(一)基础理解

公共艺术来自英文Public Art,它在中国还处于起步阶段,但发展空间很大,因此备受关注,在各大城市规划、建筑和艺术领域中常常被讨论。“公共”在字典里的解释说明是“属于社会的,公有公用的”。从某种意义上来讲,在公共开放空间里能够提供公众使用、参与互动和鉴赏的艺术性活动、艺术行为、艺术作品和艺术设施,都可列入公共艺术范畴。因此,我们可以认为,当代公共艺术是以人为本,为人而设计,是为人民服务的艺术设计。

(二)设计中的理解

设计作品的主题要求是“西溪湿地创意集合村公共艺术提升设计”,笔者理解为设计与之匹配的公共艺术品。公共艺术就是在一定的公共空间里供人欣赏、活动、提升周围环境的艺术创作,它可以是主题雕塑、水景雕塑、互动小品、景观装置,等等,其范围还是比较大的,因为每个人对空间的理解不同,那么它包含的范围也就不一样。由于西溪艺术集合村环境的限定,笔者设计的公共艺术作品基本上是偏小型的景观装置,大型的雕塑不适合放在基地。从中认识到公共艺术应该是和环境相结合的,是与之匹配的,设计的内容要符合基地背景分析、历史文化及地理环境等。

二、绿色生态观的出现及发展

绿色设计思想首次提出是在20世纪60年代。一位美国的设计家威克多·巴巴纳克在他的书本《为真实世界而设计》中,一再说明设计应该认真考虑地球是个有限资源的生存环境,应为保护我们赖以生存的生态环境而服务。

纵观人类的发展历史,我们也可以认识到艺术创作与科学发展的关系应该是相互影响、相互推动的。就目前中国乃至世界各国的城市发展状况来说,城市化的快速发展或多或少都给社会带来了环境问题,如空气污染、交通拥挤、自然景观的缺失等现象,这都是由于艺术与科学缺乏融合。笔者认为公共艺术现存的问题是:这种艺术的表现没有真正达到预期的要求,没能完全体现公共艺术的“公共性”概念。目前,公共艺术的发展仍受到政治和经济等多方面因素的限制,经济利益压迫了艺术的发展,而绿色生态观的深入人心,在一定程度上可以降低这种制约。

三、绿色生态观对公共艺术的影响

(一)重新诠释公共艺术:不可推卸的社会责任

我国学者们普遍认为公共艺术的核心是公共性,如殷双喜先生认为,广义的公共艺术是以城市雕塑为代表的城市美化活动,而狭义的公共艺术则是注重公众对城市文化活动的互动参与和共同建造。由此可见,公共艺术所承担的社会责任应包含社会文化、社会环境等问题。

在绿色生态方面,日本的设计做得比较好。日本是个对自然十分迷恋,并将自然作为自己灵魂之源的民族,很注重对自然材料本身的利用与保留。如日本东京的试金石,将一块石头打磨后,放置在街头作为公共艺术品,这样的表现方式既满足了美学上的简洁理念,又遵循了自然生态的原则,这正是现代公共艺术所需要表现的设计理念。

笔者的设计作品主题是“感·悟西溪”,设计理念是通过对杭州西溪艺术集合村的考察和了解,探索当地的风土人情和历史文化,然后从中找到自然生态的设计元素,如西溪的火柿节、芦苇节、音乐节,以及西溪特有的茶道文化、气候特点、环境特征,等等,寻找生态元素创作生态公共艺术品,推广绿色生态公共艺术文化。

1.西溪艺术集合村公共艺术设计理念

感悟西溪慢生活,领略华元风采。快已经默默成为了一种习惯,无论做什么,总感觉在追逐时间,无形的压力模糊了我们的视线,但在西溪艺术集合村,笔者发现,这里有很多值得我们去感悟的东西。在这里,我们可以慢聊、慢读、慢写。

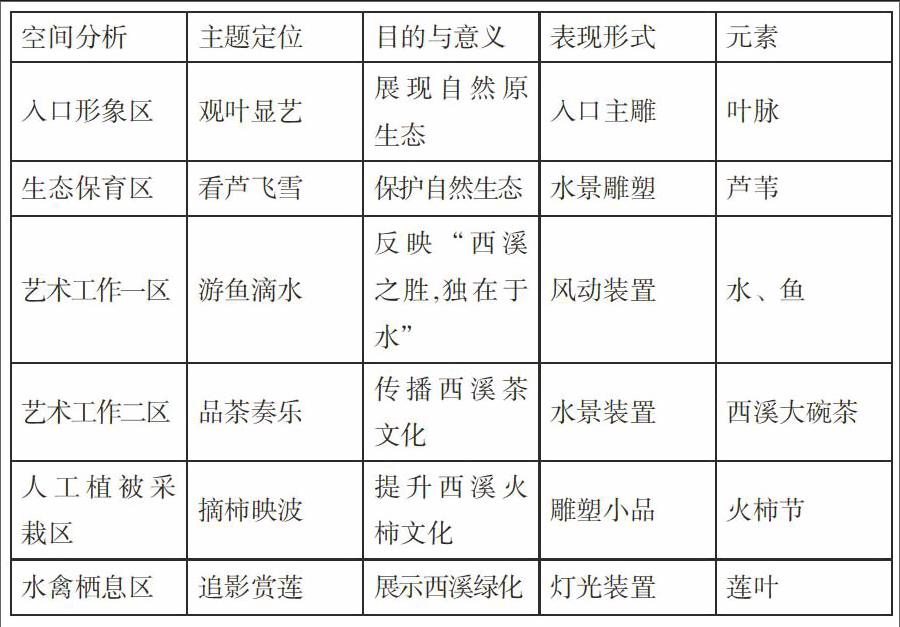

2.西溪艺术集合村公共艺术规划与设计匹配表格

(二)推动公共艺术的转型:可持续发展的人性化设计

针对自然环境日渐恶化这一严重现象,以资源保护为原则的可持续发展的人性化设计开始受到重视,这一生态艺术的目标是对人与环境的重新融合,这种趋势正在广泛地影响艺术实践。公共艺术领域也正发生一种符合社会发展的转型。

1.人性化设计

在公共艺术创作中,每个人都是设计成果构成要素之一,好的作品应该是让观赏者有想象空间,这种想象就是作品与大众的内心交流成果。哈贝马斯在《交往行为理论》中说:“在人与人的沟通过程中,诉说者和听众同时从他们的生活出发,与不同的精神世界发生碰撞,并进入一个相同的语境。”公共艺术的产生便是体现这种共有世界的分享和交流,促进公众交往行为的合理载体,并使住在水泥墙的高楼大厦中日益疏远的人际关系及社会与自然的关系更和谐。

现今关注生态问题的公共艺术设计师比比皆是,众多应用低碳环保的材料进行设计处理,将破坏的地区或废弃工业区改造成为环境资源中独特的景观,让人们意识到废物是可以利用的,并不是所有的废弃物都没有意义,在一定程度上,这也是减少了环境资源的浪费。如工厂里的机床,德国鲁尔工业区。该地曾是世界最大的工业区,现已将原有废旧的工业设施改造成巨大的历史和技术博物馆,不仅展现了工业历史,还给公众提供了一个文化学习基地、娱乐休闲园地。笔者在西溪艺术集合村的公共艺术设计理念就是一种艺术与自然、艺术与人的融合,通过自然环保的材料展示自然原生态的公共艺术品,向大众传达绿色生态观,呼吁更多的人关爱环境。

2.设计作品的展示(部分)

作品《柿》(图1):材质为不锈钢,“火柿文化”是西溪的一个特色,依据西溪艺术集合村的文化背景提取出来,再加以提升,将柿子元素与自然环境中的叶脉有机结合。

作品《大碗茶》(图2):材质为不锈钢,“大碗茶——碗中茶,茶中叶;约会碗——水中碗,碗中人”是我的设计理念,用半透明的材质营造隐隐约约的效果,给游客制造一定的私密空间,不同大小的形态就产生了不同的空间效果。

作品《风动游鱼》(图3):属于风动装置,会随风飘动,竖立的杆子可自动吐泡泡,重回童话般的画面,回归原始,体现绿色生态观。

(三)揭露公共艺术的本质:共生

笔者从中认识到公共艺术的实质是以艺术创作的方式,让大众参与和思考社会生态问题,体现对生态环境的关注。过去的公共艺术,主要注重以人为本,缺乏对大自然的关注。现今设计师们的观念发生了变化,他们开始侧重于自然原始、低碳环保的设计立场。艺术设计不单单是艺术家的个人创作和表现,尤其是公共艺术设计,它应该是以某种物体作为载体,然后通过艺术加工和设计,最后展现给大众,并向大众传达出某种思想含义,而不是为了艺术设计而设计。好的艺术创作作品是要依赖艺术家不断地学习和实践,经历不同的人生并获得人生感悟、对自然的理解,艺术家才能创造出令大众信服、感动的艺术作品。

四、结语

中国美学自古以来孜孜以求的就是终极的和谐美,这和谐就是指在人与自然的关系上,追求与天地相融,达成“天人合一”的最高境界。公共艺术就是一个寻求人类和谐发展的艺术,传递着一个全新的艺术理念:共生、共存、互动。它以其独特的艺术方式实现了人类与自然的和谐共处,也正被越来越多的城市设计者、管理者及大众所认知。

参考文献:

[1]翁剑青.城市公共艺术[M].南京:东南大学出版社,2004.

[2]雷毅.深层生态学思想研究[M].北京:清华大学出版社,2001.

[3][德]哈贝马斯.交往行为理论[M].上海:上海人民出版社,2004.

[4]王洪义.公共艺术概论[M].中国美术学院出版社,2007.

[5]张苏卉.艺术介入生态——公共艺术的生态观[J].文艺评论,2013,(01):20-23.

[6]张新宇.吾城吾形——城市公共艺术设计之新探索篇[M].郑州:高等教育出版社.2016.

作者单位:

浙江工业大学艺术学院