企业异质性、劳动力质量与国际产业转移

魏伟+孔祥贞+张涛

摘 要:在我国劳动力成本不断上升、国际间承接产业转移竞争日益激烈的背景下,如何继续保持对于FDI的吸引力,更加有效地利用外资成为我国亟待回答的问题。从外资新建企业区位选择的角度出发,利用1998—2007年间222个地级及以上城市的新建外资企业数据,使用负二项回归模型,分析了劳动力质量对于外资新建企业区位选择的影响,并考察这些影响在异质性企业间是否存在差异。研究发现劳动力质量的提升整体上能够促进城市对于外资新建企业的吸引力,而且这一作用对高生产率、高技术和非港澳台外资新建企业的影响更为显著,据此文章提出了相关政策建议。

关键词:国际产业转移;企业区位选择;企业异质性;劳动力质量

一、引言

承接国际间产业转移、吸引外商直接投资(FDI)是多数发展中国家实现经济腾飞的重要措施。凭借着优惠的政策、巨大的市场,特别是充沛的劳动力供给,改革开放以来我国在吸收利用外资方面取得了巨大的成绩。大量外资企业来华投资建厂,外资规模持续扩大,FDI不仅增加资本、创造就业和推动经济增长,而且在带动相关产业发展和提高技术水平等方面具有显著的正外部效应(周浩、陈益,2013),成为推动中国经济持续增长的重要动力。联合国贸易和发展组织《2015年世界投资报告》中指出,2014年中国吸收外资达1290亿美元,已经超过美国成为世界第一大FDI流入国。当前我国经济发展进入到“新常态”,增长面临着生产要素供给约束,特别是人口结构和劳动力供求状况已发生根本变化,2012年首次出现劳动力数量和占比双降。与此同时包括东南亚、印度等在内的其他发展中国家,凭借更加低廉的劳动力成本在承接国际产业转移方面与我国形成了激烈的竞争。因此如何能够继续保持对于FDI的吸引力,更加有效地利用外资成为当前国际投资领域一个值得研究的问题。

产业在国家和地区间进行转移的微观基础是企业在不同国家、地区间进行区位选择,因此从企业区位选择的视角研究国际间产业转移能够提供更加丰富、更具针对性的结论。现有研究已经从产业集聚、所有制结构、交通基础设施等多方面对于外资企业的区位选择进行了讨论(张俊妮等,2006;刘修岩、张学良,2010;周浩等,2015),我们认为在中国人口红利不断消失、劳动成本不断上升的背景下,研究劳动力质量对于外资企业区位选择的作用有着重要的现实意义。那么劳动力质量对于外资企业区位选择有着何种影响?这种影响是否会在异质性企业中存在差异?本文将对上述问题进行考察。文章余下结构安排如下:第二部分为文献综述,第三部分为计量模型构造和数据说明,第四部分为实证分析,第五部分为结论和启示。

二、文献综述

企业区位选择或选址决策是资源空间配置的微观基础,外资企业亦是如此。区域经济增长、产业升级、经济结构调整等宏观问题的研究最终都要落脚在企业区位选择这一微观层面(梁琦等,2006)。新建外资企业是国际产业转移持续进行的基础,也是推动地区经济发展,保持经济活力的源头活水。我国各级政府都致力于吸引和培育外资企业,尤其是吸引外资企业投资建设新厂,因此新建外资企业选址问题成为了国际产业转移领域极具价值的研究课题。探究影响外资企业空间分布的因素,不仅可以帮助外资企业寻找最佳区位以实现利润最大化,也有助于地区决策部门采取有针对性的措施提高招商引资效率。

以往研究中众多学者基于国家或地区层面,从需求、供给、政策等多维视角探求企业区位选择的影响因素。安虎森、颜银根(2011)分析1983—2006年时间序列数据,发现提高工业化程度、贸易自由化程度和产品多样化程度有利于吸引FDI流入。颜银根(2014)利用2000—2010年20个国家或地区与中国10个省区签订合同项目数,发现市场潜能和地理集聚对外资企业在华区位选择有重要影响。徐瑛、陈澍(2015)使用2008年205个地级市数据,发现扩大劳动力蓄水池规模、提高劳动力供需匹配程度和降低劳动力工资有助于吸引企业投资建厂。不过以上研究对于企业这一市场主体的异质性特征关注较少,Helpman 等 (2004)和Yeaple(2009)在Melitz(2003)的基础上从异质性生产率角度研究企业国际化战略,认为生产率最高的企业选择海外投资,生产率较高的企业选择出口,生产率较低的企业选择内销,生产率最低的企业则被市场淘汰。李佩源、王春阳(2015)则拓展了Grossman等(2006)的研究,发现生产率高的企业倾向在固定成本高、可变成本低的地域选址,生产率低的企业倾向在固定成本低、可变成本高的地域选址。

目前有关劳动力质量和外资企业区位选择的研究还存在一些分歧。有学者认为高质量劳动力对外资企业区位选择产生显著的正向影响。Gao(2005)认为高质量劳动力吸引外资流入,来自发达国家的FDI对劳动力质量的反应比来自发展中国家和地区的FDI更敏感。沈亚芳(2007)也支持人力资本正向影响外商直接投资区位选择,而且认为该项正向影响正在增强,并由沿海到内陆递减。Lin(2011)分析2004年中国制造业行业的企业数据,以教育水平衡量劳动者质量,也肯定了劳动力质量对外资企业区位分布的积极作用。周均旭、江奇(2012)运用2009年中国省区数据,发现提高劳动力质量有助于缩小劳动力异质性进而有利于吸引外资流入。也有研究认为劳动力质量不影响FDI区位选择。Chen和Kum(2000)运用1985—1995年中国29个省区数据,研究发现劳动力质量对FDI区位选择的影响不显著。Hong(2008)采用1994—2004年253个地级市数据,发现加入WTO后,劳动力质量对吸引外商直接投资的作用不显著。鉴于劳动力质量对外资企业区位选择的影响存在争论,且已有研究多使用省级宏观层面数据,也较少考虑劳动力质量对于异质性外资企业区位选择的影响,本文将基于中国1998—2007年地级及以上城市新建外资企业数据,重点考察劳动力质量对于新建外资企业区位选择的影响,并将从生产率、投资来源地、行业特征等多个维度考察这种影响在异质性企业间是否存在差异。我们的工作将丰富和补充已有研究,在中国劳动力成本攀升、部分外资撤资的背景下,为各级政府更加有效地吸引外资、推动经济平稳可持续发展提供参考。

三、模型设定、数据来源与变量说明

(一)计量模型

本文采用地级市和企业层面数据考察企业异质性和劳动力质量对外资企业区位选择的影响,重点分析外资在中国新建企业时的区位选择。沿用List和Mchone(2000)的方法,本文以地级市作为外资企业选址的空间单元,假设πijm是行业m中第i个外资企业在城市j的期望利润,如式(1)所示:

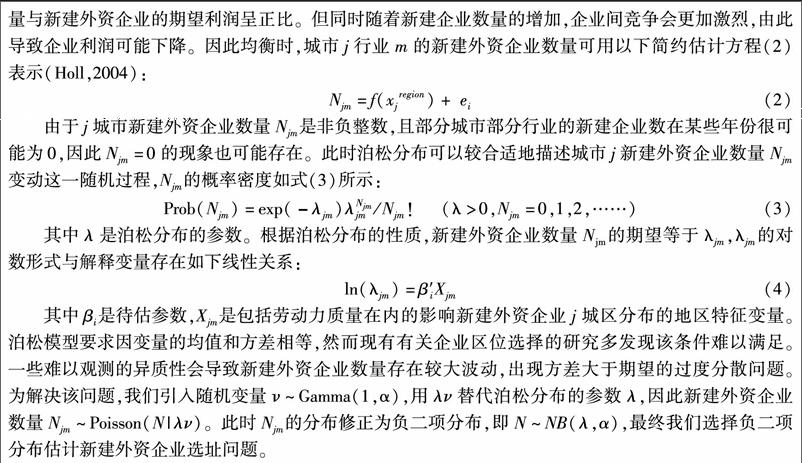

其中,xjregion是j城市影响企业利润的可观测特征变量集合。通常情况下,一个城市新建外资企业数量与新建外资企业的期望利润呈正比。但同时随着新建企业数量的增加,企业间竞争会更加激烈,由此导致企业利润可能下降。因此均衡时,城市j行业m的新建外资企业数量可用以下简约估计方程(2)表示(Holl,2004):

由于j城市新建外资企业数量Njm是非负整数,且部分城市部分行业的新建企业数在某些年份很可能为0,因此Njm=0的现象也可能存在。此时泊松分布可以较合适地描述城市j新建外资企业数量Njm变动这一随机过程,Njm的概率密度如式(3)所示:

其中λ是泊松分布的参数。根据泊松分布的性质,新建外资企业数量Njm的期望等于λjm,λjm的对数形式与解释变量存在如下线性关系:

其中βi是待估参数,Xjm是包括劳动力质量在内的影响新建外资企业j城区分布的地区特征变量。泊松模型要求因变量的均值和方差相等,然而现有有关企业区位选择的研究多发现该条件难以满足。一些难以观测的异质性会导致新建外资企业数量存在较大波动,出现方差大于期望的过度分散问题。为解决该问题,我们引入随机变量ν~Gamma(1,α),用λν替代泊松分布的参数λ,因此新建外资企业数量Njm~Poisson(N|λν)。此时Njm的分布修正为负二项分布,即N~NB(λ,α),最终我们选择负二项分布估计新建外资企业选址问题。

(二)数据来源

我们采用国家统计局1998—2007年间中国工业企业数据库作为主要分析对象。该数据库涵盖了全部国有及年主营业务收入500万元以上的非国有工业企业,是目前得到广泛应用的微观企业数据样本,具有时间跨度长、数据规模大、变量信息丰富等优点。我们主要分析制造业行业的外资企业区位选择问题,因为包括采掘业和公用事业在内的非制造业外资企业的区位选择更多受到自然资源、行政垄断等非市场因素的影响。考察期内国民经济行业分类与代码标准发生了变化,我们将其统一调整为GBT2002标准,最终保留两位数行业代码位于13~42间的工业企业数据,共计29个行业。本文研究外资企业的区位选择,考虑到各地区间在资源禀赋、空间位置、经济发展水平等各方面存在较大差异,我们选择地级及以上城市作为企业备选区位进行分析,中国工业企业数据库中提供了各企业的地区代码,我们以GB/T22602002年版的行政区划及其代码为基准体系,在县区级层面进行操作,通过合并、替代、删除或增加等方式,将各年份地区代码全部转换为以GB/T22602002年版为基准的地区代码,其中部分企业代码缺失或者明显错误的,则根据其名称、邮编等信息作进一步整理。该数据库提供了各个企业的登记注册类型(国有、外资、私营、集体等)和企业实收资本信息,我们首先根据登记注册类型进行筛选,对于股份合作企业、国有与集体联营企业、其他联营企业、其他有限责任公司、股份有限公司、其他企业等样本,无法直接根据登记注册类型确定企业性质,进一步根据各企业实收资本比进行确定。通过计算国家、集体、法人、个人、港澳台、外商等六类资本金所占比重,以占比最大的类型作为该企业类型。对于法人资本金占比最大同时登记注册类型又无法确定是否为外资企业的样本则直接删除。最后利用各企业开业时间,我们获得了1998—2007年分布在29个行业、278个地区的10929家新建外资企业样本,其空间分布情况如表1所示。

为了刻画各备选地区在经济发展水平、要素禀赋、空间位置等方面的特征信息,我们使用《中国城市统计年鉴》、《中国统计年鉴》、中国各省份2002、2007年投入产出表、中国人口普查数据等统计资料构造相关变量。考虑到数据可获得性,最终选定222个地区作为外资企业区位选择备选城市。上述10929家企业选择在这些城市落户的为9683个,占比为88.6%。

(三)变量构造

参考以往相关文献,我们构造以下变量:劳动力质量、市场潜力、中间产品投入可获得性、经济集聚度、贸易开放度和劳动力成本。下面分别简要阐述各变量的构造方法。

1.劳动力质量

目前我国有关劳动力质量(Labor Quanlity,LQjt)的微观统计数据较为匮乏,我们选择各城市的人口平均受教育年限作为其代理变量。2000年第五次人口普查和2010年第六次人口普查报告了各城市人口平均受教育年限,其他年份并无城市级人口平均受教育年限数据报告。考虑到各城市教育事业发展水平在短期内不会发生明显改变和近年来劳动力跨区域迁移的特征,我们以普查年份数据为基础推算其他年份各城市的人口平均受教育年限。首先使用2000年和2010年人口普查数据中各市人口平均受教育年限分别作为1999—2004和2005—2008两个时间段内各市人口平均受教育年限的基础值,然后根据历年《中国人口和就业统计年鉴》中各省人口平均受教育年限的年度变动率和省内各地市人口比例,对省内各市的人口平均受教育年限基础值进行调整。由此可以构造各城市的年度人口平均受教育年限指标,并避免产生明显的数据测量误差。

2.市场潜力变量

3.中间投入品可获得性

制造业企业在生产经营活动中,需要从其他企业、其他行业获得各种中间投入品,而各城市具有不同的地理位置、产业分布、与其他区域间的投入产出关系,因此各个城市在中间投入品可获得性上也存在很大的差异。中间投入品可获得性的强弱程度会影响到企业的经营成本,进而成为企业选择区位时需要着重考虑的因素。我们借鉴Holl(2004)、韩峰等(2012),周浩等(2015),构造各企业在全国范围内获得中间投入品的便利性。目前仅有2002、2007年各省的投入产出表,并无各城市的投入产出表,只能用各省投入产出表来反映城市间的投入产出关系。由于一省内部各城市间的投入产出关系差异不大,这样不会造成明显的偏误。同时考虑到省会城市在各省经济社会的发展中的重要作用,我们选择各省省会城市作为各企业在该省获得中间投入品的主要供给点,以各省各制造业行业总产出作为中间产品供给总量,利用投入产出表中直接消耗系数确定各省各行业对中间品的需求情况。按照行业维度构造的省份i城市j行业m中间投入品可获得性(Intermediate Supply Accessibility,

其中p表示除西藏外的30个省份,n表示省级投入产出表中的16个行业 为与省级投入产出表中制造业行业分类相一致,我们对工业企业数据库中29个制造业行业进行了合并,最终考察16个行业:6食品制造及烟草加工业(对应企业数据库中的1316,下同),7纺织业(17),8服装皮革羽绒及其制品业(1819),9木材加工及家具制造业(2021),10造纸印刷及文教用品制造业(2224),11石油加工、炼焦及核燃料加工(25),12化学工业(2630),13非金属矿物制品业(31),14金属冶炼及压延加工业(3233),15金属制品业(34),16通用、专用设备制造业(3536),17交通运输设备制造业(37),18电气、机械及器材制造业(39),19通信设备、计算机及其他电子设备制造业(40),20仪器仪表及文化办公用机械制造业(41),21其他制造业(42)。,Ypn表示省份p行业n的总产出,rimn表示i省行业m对其他行业n的中间消耗系数,Djc表示城市j到省份p省会城市c的距离。计算1998—2002年中间投入品可获得性时使用2002年投入产出表中提取的数据,2003—2007年的中间投入品可获得性则使用2007年投入产出表中提取的数据。

4.企业生产率

企业生产率是反映企业异质性的主要特征。参考以往研究,本文采用OP半参数估计方法(OlleyPakes,1996)对企业层面的生产率进行估计。企业层面的投入产出变量包括产出、资本存量、投资、劳动和中间投入。企业产出用工业增加值核算,2004年工业增加值数据缺失,借鉴刘小玄、李双杰(2008)的方法进行推算。企业面板数据的构造和实际资本存量计算借鉴Brandt et al.(2012)方法计算,选择15%作为基准折旧率计算实际投资I。产出平减指数使用《中国城市(镇)生活与价格年鉴》中两位数行业产出价格指数,投入平减指数使用Brandt et al.(2012)构造的年度四位数行业投入价格指数。劳动使用全部从业人员年平均人数度量,中间投入使用中间投入合计。利用上述投入产出变量对各二位数行业进行OP估计,得到企业层面的生产率对数值lntfp,并剔除了位于前后1%分位数的异常值,然后按照每年生产率的均值,将企业分为高生产率企业和低生产率企业两组。

5.其他解释变量

劳动力价格(Labor Cost, LCjt)使用各城市职工实际平均工资表示。经济集聚度(Agglomeration, Ajt)使用各城市制造业企业数量占全国制造业企业数量相对比重表示。贸易开放度(Trade Open,TOjt)以各城市出口额占城市GDP比重表示。地区专业化程度(Krugman Index,Kjt)=∑m|ratiojmt-ratiomt|,其中ratiojmt为t年j市m产业的从业人员数占全市从业人员总数的比重,ratiomt为t年全国范围内产业j从业人员数所占比重。最终使用下述方程进行估计:

其中Njmt表示城市j行业m在年份t所吸收的新建外资企业数量,各解释变量的定义和描述性统计特征如表2所示:

四、实证结果和分析

(一)基础回归

使用泊松模型回归的条件之一是因变量均值与方差相等。本文样本中新建外资企业变量的均值为0.58,方差为2.45,因此存在所谓的过度分散问题,所以使用修正后的负二项回归模型进行估计是合适的。使用公式(6)进行估计,得到基础回归结果如表3所示。

列(2)为负二项回归模型的基础估计结果。可以看出劳动力质量变量的估计系数为0.215,且通过了1%水平的显著性检验,表明各地区劳动力人口的平均受教育年限上升即劳动力质量的上升,对于外资企业的区位选择有着显著的正向影响。劳动力成本变量的估计系数为负显著,表明劳动力价格的提升会削弱本地区对于外资企业的吸引力,这也与以往有关企业区位选择的文献相一致(刘修岩等,2010;周浩等,2015)。可以看出劳动力成本依然是外资企业在进行区位选择时考虑的重要因素。市场潜力、中间投入品可获得性、经济聚集度、贸易开放度和地区专业化指数的提升均会吸引更多的外资企业来本地投资。

为了反映劳动力质量、劳动力成本等因素对于不同生产率外资企业在区位选择时可能存在的差异作用,我们按照各年所有企业生产率均值,将新建外资企业分为高生产率企业组和低生产率企业组样本,列(3)和(4)分别报告了估计结果。将该结果与列(2)结果进行比较,我们发现了很有趣的现象。对于劳动力质量而言,高样本企业组中的估计系数值要大于在低样本组中的估计值,表明劳动力质量的提升对于吸引高生产率外资企业有着更强的作用效果。劳动力成本变量在高生产率企业组中的估计结果并不显著,而在低生产率企业样本组中则显著为负。对比列(2)(4)中劳动力质量、劳动力成本两个变量的估计结果,可以推断高生产率外资企业在进行区位选择时,考虑更多的是劳动力质量因素而非劳动力成本,低生产率外资企业则依然把劳动力成本放在相对更重要的位置。这应该是由于高生产率外资企业在生产技术、管理水平等方面的优势可以有效地抵消劳动力成本上升带来的影响,对于其预期利润的影响比较有限,同时它们对于高质量劳动力有着更强烈的需求,因为高质量劳动力决定了这些企业能否充分发挥其在技术、管理等方面的所有权优势。其他变量在列(3)(4)中的估计结果基本没有变化,只有市场潜力变量在高生产率企业组中的作用效果变为负显著。

(二)分样本回归分析

生产率水平是反映企业异质性特征的主要指标,此外不同行业、不同外资来源地的外资企业也会具有不同的异质性特征,同时中国的空间经济格局一直呈现较为显著的“中心外围”特征。为了更深入揭示劳动力质量等变量对于外资企业区位选择的影响机制,我们针对行业、外资来源地和地区差异做进一步分析。

在行业层面,参考魏伟等(2011),按照R&D研发强度将样本分为高技术行业和一般技术行业 高技术行业包括化学原料及化学制品制造业(26)、医药制造业(27)、化学纤维制造业(28)、黑色金属冶炼及压延加工业(32)、通用设备制造业(35)、专用设备制造业(36)、交通运输设备制造业(37)、电气机械及器材制造业(39)、通信设备、计算机及其他电子设备制造业(40),其余为一般技术行业。。按照外资来源地,将样本分为港澳台外资企业和非港澳台外资 企业。按照“中心外围”地区,将样本分为沿海地区和内陆地区 沿海地区包括山东、北京、江苏、上海、浙江、福建、广东、辽宁,其余为内陆地区。,估计结果如表4所示:

列(1)(2)的结果表明,劳动力质量对于港澳台外资企业区位选择的影响程度要小于对于非港澳台企业的影响。劳动力成本对于港澳台外资企业的区位选择有着显著的负向作用,而对于非港澳台企业的影响则不显著。我们分析这是由于港澳台外资企业相对于非港澳台外资企业而言,整体生产率较低 考察期内,外资非港澳生产率水平的对数值为2.49,而港澳台企业为2.45,这与Greenaway et al.(2014)和Kamal(2015)等的发现相一致。,在大陆投资时更加看重劳动力成本、税收减免等优惠政策措施,非港澳台企业则由于拥有更为先进的技术、管理和理念,对于劳动力质量则有着更高的要求。高技术行业、一般技术行业的回归结果分别呈现在列(3)(4)中,劳动力质量对于高技术行业外资企业区位选择的影响程度要大于对于一般技术行业外资企业的影响,这是由于高技术行业企业对于劳动力的教育水平、技术能力有着更高的要求。与之前样本估计结果不同,高技术行业样本中劳动力成本此时的估计系数为正,我们认为这可能是由于高技术行业企业对于劳动力质量要求更高,而较高的劳动力成本一般意味着更高的劳动力质量。一般技术行业的外资企业则依然对于劳动力成本较为敏感,会倾向于在劳动力成本更低的地区选址。列(4)(5)的结果验证了地区差异对于外资企业的区位选择也存在影响,选择在内陆地区投资的外资企业会更加看重当地的劳动力成本优势,而选择在沿海地区投资的外企则对劳动力成本并不敏感。经济集聚度变量在沿海地区有着显著作用,而在内陆地区的作用并不明显,这应该是由于内陆地区的经济集聚度水平较低而造成。

五、结论及启示

国际产业转移的微观基础是外资企业的区位选择,本文以1998—2007年间外资企业在华新建企业为分析样本,采用负二项回归模型分析企业投资的区位选择行为,重点考察企业异质性、劳动力质量对于外企区位选择的影响。我们发现各城市劳动力质量的提升对于吸引外资企业投资有着显著作用,这一作用在高生产率外资企业、高技术行业外资企业和非港澳台外资企业样本中更为明显。上述三类企业对于劳动力质量有着更高的要求,这与他们具有相对更先进的技术、管理有关。总体来看,劳动力成本上升会降低城市对于外资企业的吸引力,但这一变量在异质性企业样本中则表现出不同的特征,高生产率外资企业、非港澳台外资企业和投资于沿海地区的外资企业对于劳动力成本的上升并不敏感,而低生产率外资企业、港澳台外资企业和投资于内陆地区的外资企业对于劳动力成本的变动则更为敏感。市场潜力增强会促进城市吸收更多的外资企业,而且对于低生产率和港澳台外资企业投资决策的影响更大。中间产品的投入可获得性、经济集聚度、贸易开放和地区专业程度的提升会增强城市对于外资企业的吸引力。

进入新世纪以来在华外资企业的部门结构发生深刻变化,外资企业由劳动密集型部门转向资本和技术密集型部门,这增加了对地区人力资本的需求,提高劳动力质量成为提高地区招商引资效率的重要举措。在当前我国劳动力成本不断上升、人口红利逐渐消失、国际间资本争夺日益增强的背景下,本文研究结论有着积极的启示:

为了继续有效地吸收利用外资,促进国际产业持续向我国转移,各级政府应该进一步加大教育投入力度,以更大的政策力度来推进高等教育、职业教育以及在岗劳动力的再培训工作,不断提高我国劳动力的整体质量,将我国的以往的人口数量优势转化为质量优势,通过提高劳动力质量来吸引与留住外资企业。同时我国各地区劳动力质量存在较大的差异,在招商引资过程中,要因地制宜制定引资政策。劳动力质量处于较低水平的地区,特别是内陆地区,应重点关注于一般技术行业外资企业、港澳台外资企业和生产率水平相对较低的外资企业,大力承接国内区域间劳动密集型产业的转移。具有较高劳动力质量的地区则应瞄准产业发展的国际前沿,着力引进具有较先进技术的外资企业。由此可以在保持我国外资利用规模持续增长的同时,不断提高引资质量。

参考文献:

[1] 安虎森、颜银根,2011:《贸易自由化、工业化与企业区位——新经济地理视角中国FDI流入的研究》,《世界经济研究》第2期。[An Husen and Yan Yingen,2011,“Freeness of Trade,Industrialization and Firm Location: On FDI net inflows in China from the View of NEG”,World Economy Study,2.]

[2] 李佩源、王春阳,2015:《外资企业选址与企业生产率》,《南方经济》第9期。[Li Peiyuan and Wang Chunyang,2015,“Location Choice of Foreign Firms and Their Productivity”,South China Journal of Economics,9.]

[3] 刘小玄、李双杰,2008:《制造业企业相对效率的度量和比较及其外生决定因素》,《经济学季刊》第7卷第3期。[Liu Xiaoxuan and Li Shuangjie,2008,“Measurement,Comparison and Exogenous Determinants of the Relative Efficiency of Chinas Manufacturing Enterprises (2000—2004)”,China Economic Quarterly,7(3).]

[4] 刘修岩、张学良,2010:《集聚经济与企业区位选择——基于中国地级区域企业数据的实证研究》,《财经研究》第11期。[Liu Xiuyan and Zhang Xueliang,2010,“Agglomeration Economy and Firm Location Choice: Evidence from Prefectural Data of Firms in China”,Journal of Finance and Economics,11.]

[5] 梁琦等,2016:《异质性企业区位选择研究评述》,《经济学动态》第4期。[Liang Qi et al.,2016,“Review of the Research on Location Choice of Heterogeneous Enterprises”,Economic Perspectives,4.]

[6] 沈亚芳,2007:《人力资本对外商直接投资区位选择的影响——跨期考察与分区域分析》,《国际贸易问题》第7期。[Shen Yafang,2007,“The Impact of Human Capital on Location Selection of Foreign Direct Investment in China”,Journal of International Trade,7.]

[7] 魏伟等,2011 :《内资企业实现技术赶超了吗——来自中国制造业行业数据的经验研究》,《数量经济技术经济研究》第9期。[Wei Wei et al.,2011,“Has Domestic EnterprisesTechnology Caught up with Foreign Ones:The Evidence from Chinas manufacturing industries”,The Journal of Quantitative & Technical Economics,9.]

[8] 徐瑛、陈澍,2015:《中国工业劳动力蓄水池现状及其对新建企业选址的影响》,《中国人口科学》第3期。[Xu Ying and Chen Shu,2015,“The Industrial Labour Pool in China and Its Effect on Location Choice of New Firms”,Chinese Journal of Population Science,3.]

[9] 颜银根,2014:《FDI区位选择:市场潜能、地理集聚与同源国效应》,《财贸经济》第9期。[Yan Yingen,2014,“Location Choice of FDI: Market Potential,Geographic Agglomeration and the Same Country of Origin”,Finance & Trade Economics,9.]

[10] 张俊妮、陈玉宇,2006:《产业集聚——所有制结构与外商投资企业的区位选择》,《经济学季刊》第5卷第4期。[Zhang Junni and Chen Yuyu,2006,“Agglomeration Effect,Ownership Structure and Location Choice: Evidence from Foreign Direct Investment in China”,China Economic Quarterly,5(4).]

[11] 周浩、陈益,2013:《FDI外溢对新建企业选址的影响》,《管理世界》第12期。[Zhou Hao and Chen Yi,2013,“The Impact of FDI Spillover on New Firm Location”,Management World,12.]

[12] 周浩等,2015:《可达性、集聚和新建企业选址——来自中国制造业的微观证据》,《经济学季刊》第14卷第4期。[Zhou Hao et al.,2015,“Accessibility,Agglomeration and New Firm Location: Micro Evidence from Chinese Manufacturing”,China Economic Quarterly,14(4).]

[13] 周均旭、江奇,2012:《劳动力差异与外商直接投资区位选择》,《中国科技论坛》第5期。[Zhou Junxu and Jiang Qi,2012,“Influence of Regional Labors Disparity on FDI Location Choice”,Forum on Science and Technology in China,5.]

[14] Baldwin R.,2005,“Heterogeneous Firms and Trade: Testable and Untestable Properties of the Melitz Model”,NBER Working Paper,No.11471.

[15] Brandt L.et al.,2012,“Creative Accounting or Creative Destruction? Firmlevel Productivity Growth in Chinese Manufacturing”,Journal of Development Economics,97: pp.339351.

[16] Cheng L K.and K.K.Yum,2000,“What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment: The Chinese Experience”,Journal of International Economics,51(2):pp.379400.

[17] Gao T.,2005,“Labor Quality and the Location of Foreign Direct Investment: Evidence from China”,China Economic Review,16(3): pp.274292.

[18] Greenaway D.et al.,2014,“TheMore the Better? Foreign Ownership and Corporate Performance in China”,The European Journal of Finance,20(7): pp.681702.

[19] Grossman G M.et al.,2006,“Optimal Integration Strategies for the Multinational Firm”,Journal of International Economics,70 (1): pp.216238.

[20] Helpman E.et al.,2004,“Export Versus FDI with Heterogeneous Firms”,American Economic Review,94(1): pp.300316.

[21] Holl A.,2004,“Manufacturing Location and Impacts of Road Transport Infrastructure: Empirical Evidence from Spain”,Regional Science and Urban Economics,34: pp.341363.

[22] Hong JJ.,2008,“WTO Accession and Foreign Direct Investment in China”,Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies,1(2): pp.136147.

[23] Kamal F.,2015,”Origin of Foreign Direct Investment and Firm Performance: Evidence from Foreign Acquisitions of Chinese Domestic Firms”,World Economy,38 (2): pp.286314.

[24] Lin F Q.,2011,“Labor Quality and Inward FDI: A Firmlevel Empirical Study in China”,China & World Economy,19 (3): pp.6886.

[25] List J A.and WW.Mchone,2000,“Measuring the Effects of Air Quality Regulations on ‘Dirty Firm Births: Evidence from the Neoand MatureRegulatory Periods”,Regional Science,79(2): pp.177190.

[26] Melitz M.,2003,“The Impact of Trade on Intraindustry Reallocations and Aggregate Industry Productivity”,Econometrica,71 (6): pp.16951725.

[27] Yeaple S.,2009,“Firm Heterogeneity and the Structure of US Multinational Activity: An Empirical Analysis”,Journal of International Economics,78(2): pp.206215.