运动结构稳定构形切换实现景观构筑物的功能拓展

王 瑜,陈 震

1)南京航空航天大学艺术学院,江苏南京 211106;2)东南大学建筑学院,江苏南京 210096;3)江苏开放大学传媒与设计学院,江苏南京 210036

【土木建筑工程 / Architecture and Civil Engineering】

运动结构稳定构形切换实现景观构筑物的功能拓展

王 瑜1,2,陈 震3

1)南京航空航天大学艺术学院,江苏南京 211106;2)东南大学建筑学院,江苏南京 210096;3)江苏开放大学传媒与设计学院,江苏南京 210036

针对运动结构日益广泛用于景观构筑物的现象,从影响运动结构稳定构形状态的基本构成单元切入,根据其自身的形变,将运动结构的单元归纳为可变形单元与不可变形单元两类,不同的单元类型对应不同的稳定构形. 研究表明,构成折叠结构的剪杆单元、刚性面板单元与索杆单元,构成充气膜结构的薄膜,构成开合结构的索膜均属于可变形单元;界面开合、单元重组与整体移动则是基于不可变形单元实现的稳定构形转换. 稳定构形间的灵活切换适应了不同用途下的特定要求,在较短时间内实现了构筑物功能的改变与拓展.

建筑设计;稳定构形;运动结构;景观构筑物;可变形单元;不可变形单元

稳定与不稳定一直都是结构范畴的关键词,稳定是结构维持其几何形状的基本要求. 不稳定的结构无法承担荷载,显然是不能接受和成立的,试图避免不稳定是建筑设计常用的定律之一,但一个结构却可经历暂时的不稳定阶段. 静定是不稳定之前的状态,而不稳定则是动态的前提条件[1]. 结构如果在体系中存在有限机构位移或者无穷小结构位移,其后成为稳定的体系,则该体系仍然可当作结构. 运动结构(kinetic structures)[2]就是符合这种条件的新型结构体系,体系在外力驱动下经历一个展开运动的成形过程,成为稳定的结构体系[3]. 值得注意的是,这里并不是指微小的弹性变形(如初期弯矩),而是伴随着有限的变形,利用机构或压力产生形态变化的建筑[1],即成形前后,构筑物的几何形状发生了显著的改变.运动结构按照系统构形可划分为3类:可展运动结构(deployable kinetic structure)、 动态运动结构(dynamic kinetic structure)与嵌入运动结构(embedded kinetic structures). 可展结构存在于临时性场地,且能便捷运输,如活动房屋等可移动结构以及帐篷等;动态结构存在于更大的建筑整体之中,却可以独立运作而不用顾及周边环境的控制,包括可操控的动态元素、可移动的循环系统以及旋转结构;嵌入结构涉及到以固定位置存在于建筑整体之中的系统,其主要功能是根据变换因素来控制建筑系统,如开合式屋盖和应答式立面等[2-3]. 据此,目前大量服役于景观构筑物的运动结构主要是可展结构与嵌入结构.

尽管运动结构区别于传统结构体系最重要的特征在于可“动”,而其真正满足功能需求、发挥功效的状态仍是保持不动状态(稳定)、结构为几何不变体系之时,稳定的构形是构筑物得以平稳竖立、安全使用以至形态美观的保证. 以可展结构为例,其主要特征是具有两种稳定构形:完全折叠状态与完全展开工作状态. 完全折叠状态下,结构收拢为某一特定形状;在外界驱动力的作用下,结构逐步展开,达到完全展开的工作状态,然后锁定为稳定状态[4]. 在两种稳定状态下,结构为几何不变体系,可以承受荷载;在展开或折叠的过程中,为几何可变体系,是机构. 两种状态或者说两种几何形体之间切换的目的,在于以快速、反复的方式对功能进行改变和拓展,以适应持续变化的社会需求. 为了便于储存、运输,可展结构一般处于折叠或收拢状态;当需要利用或转为他用时,则展开至工作状态. 无论是可展结构还是嵌入结构虽然整体几何形体繁复,却可分解为具有相似单元特性的组成部分,单元之间依照特定的法则与规律构成结构,方便设计和分析,降低制造成本. 单元的工作特性决定了结构的工作特性,如刚度和收纳率. 根据单元自身的形变,本研究将运动结构的单元分为可变形单元与不可变形单元,借以探讨不同单元构成下所呈现出的各异的稳定构形,进而达成与景观构筑物功能需求的动态变化相适应的目标. 需要指出的是,研究中所称的景观构筑物,意在为人们提供短时间活动所需的简单与多义复合的空间,根据当时的工程结构和技术发展水平,按照力学规律和技术法则成功地调度不同的材料、结构性能和施工技术以构成具有表现力的建筑造型,注重在其所处场地环境中控制和组织景观兼有造景功能的景观建筑. 这类建筑具有建筑与结构高契合度之特性.

1 基于可变形单元的稳定构形

构成景观构筑物的基本组成构件在两种稳定状态下呈现出悬殊颇大的形变,称为可变形单元. 其组成既有刚性构件单元(如剪杆单元),亦有柔性构件单元(如充气膜结构),还有刚性与柔性构件共同组成的单元(如刚性杆和柔性索组成的索杆单元). 这些基本的工作单元,通过一定的拓扑关系可形成具有特定结构形式和结构特性的可展结构. 同时单元之间相互组合或与机构单元组合,亦可生成诸多新型的可展单元. 如剪杆单元与膜组合成新的工作单元,也可与折叠板组合成新的工作单元[5].

1.1 由剪杆单元构成折叠结构

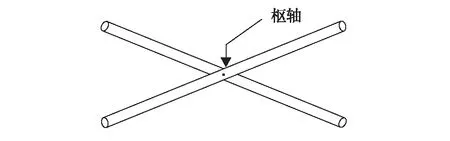

由两根或以上中部相互铰接且可以转动的杆件组成的构件称为剪杆单元(scissor-like element,SLE),其中由两根杆件组成的剪杆单元最为常见,称为双杆剪杆单元[3](图1). 数个双杆剪杆单元相互连接,构成折叠网架结构的基本折叠单元[5]. 由剪杆单元可以构成各种基本结构单元,进而组合出各种形式的折叠网架及网壳结构,如塔、桥和展亭等景观构筑物均可快速搭建而成,但几何外形多为规则平面或曲面. 在使用前,结构为紧束的一捆,使用时,整个结构经拉伸,每一剪杆单元中的杆件绕中部的铰点相对转动,结构逐步展开,可在很短时间内达到稳固的状态. 依据结构展开成型后的稳定平衡方式可分为外加锁式折叠结构与自锁式折叠结构两种[3].

图1 剪杆单元[3]Fig.1 Scissor-like element[3]

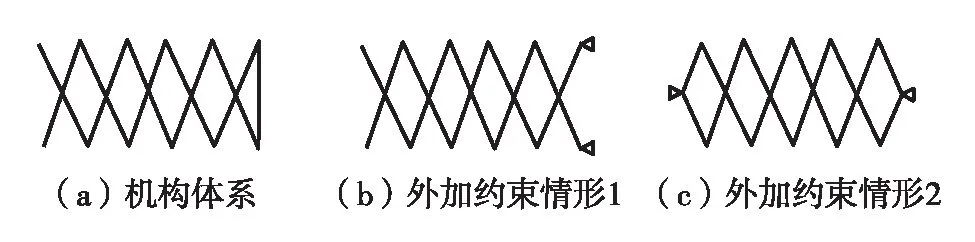

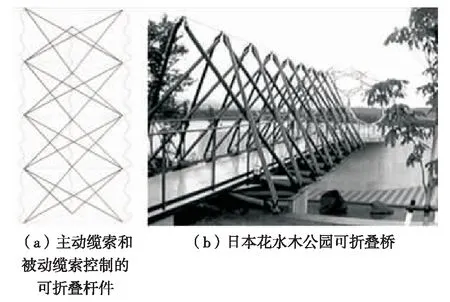

外加锁式折叠结构又称作附加稳定结构,在折展过程中和展开后杆件内均无应力产生,为一机构体系. 这种结构在剪杆单元展开到预定跨度时,可在结构端部附加杆件或其他种约束而形成静定或超静定的稳定结构[3](图2). 简便易行的做法是结构展开后,在节点之间全部或部分设置固定拉索,绷紧拉索以提供刚度. 日本花水木公园中跨度约6 m的可折叠桥采用剪杆单元作为基本结构单元,杆件唯一的内部自由度由1根连续的缆索控制,缆索经由滑轮与剪杆单元相连,一端连于电动机驱动的滚筒,滚筒转动而缠绕缆索使结构体展开. 联系相邻剪杆单元节点的一系列短索,初始状态松弛,完全展开的稳定构形下紧绷,缆索为结构整体施加了总体的预应力[6](图3). 将该结构用于遮蔽功能的景观构筑物中,可将拉索与覆盖材料相结合,结构上下节点所在平面均设置覆盖材料,起到拉索的作用. 这样的结构中杆件刚度较大,能够满足较大跨度景观构筑物的要求. 用以覆盖西班牙塞维利圣派柏罗体育中心游泳池的折叠屋盖[6](图4)即是剪铰单元构成折叠结构的典型实例,其设计者为西班牙学者Escrig与Valcarcel科研小组. 该屋盖由两个相同的正方形外加锁式折叠球壳连接而成. 屋盖的角点与地面铰接,其周边装有拉索,每个正方形网格的一个对角边下弦节点也布置有拉索,从而提高了屋盖的稳定性. 结构采用双层织物作为屋面,固定在网格单元的下节点. 结构全部展开时,织物受拉,充分考虑了整体结构稳定性[7];结构闭合时,双层织物相互连接,有序折合[8].

图2 外加锁式折叠结构[3]Fig.2 Geometrical out-hold structure[3]

图3 日本花水木公园可折叠桥平面及实景[6]Fig.3 (Color online) Plan and perspective of foldable bridge in the Hanamizuki Park, Japan[6]

图4 西班牙塞维利圣派柏罗体育中心游泳池的折叠屋盖[6]Fig.4 (Color online) Deployable roof for a swimming pool in San Pablo Sevilla, Spain[6]

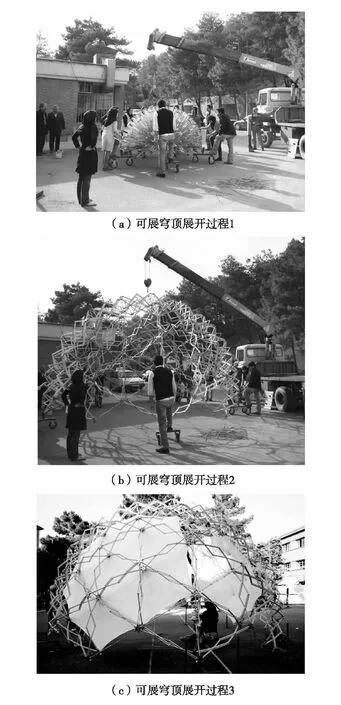

自锁式折叠结构又分为几何自锁式与结构构件自锁式,前者亦称为自稳定式折叠结构,其自稳定原理是由结构的几何条件及材料力学特性所决定的[3]. 由一些剪铰以一定的方式连接而组合成为锁铰,称为锁铰折叠单元,锁铰中每个杆件只有在两个稳定状态时才与结构的几何状态相适应,杆件应力为零[3],而在折展过程中杆件内存在变形,且变形大小处于控制之中,是一个大位移小应变的几何非线性过程,杆件既有刚体运动,又有弹性变形,两者之间在动力效应上还会产生耦合作用,经历一个跳跃现象将结构锁定到工作状态实现稳定,进而承受荷载,满足所有的安全性和功能要求. 多种空间折叠结构可由锁铰折叠单元构造而成. 这类结构展开便捷,但其杆件抗弯刚度较小,因而承受外荷载能力较低,故只适用于小跨度景观构筑物的建造. 如由IA(intelligent system in architecture)设计建造的实验性可展穹顶即为几何自锁式折叠结构,不需任何附加构件,因几何不相容性(geometric incompatibilities)而导致自锁[6](图5).

图5 IA设计的可展穹顶[6]Fig.5 (Color online) Deployable geodesic dome by intelligent system in architecture[6]

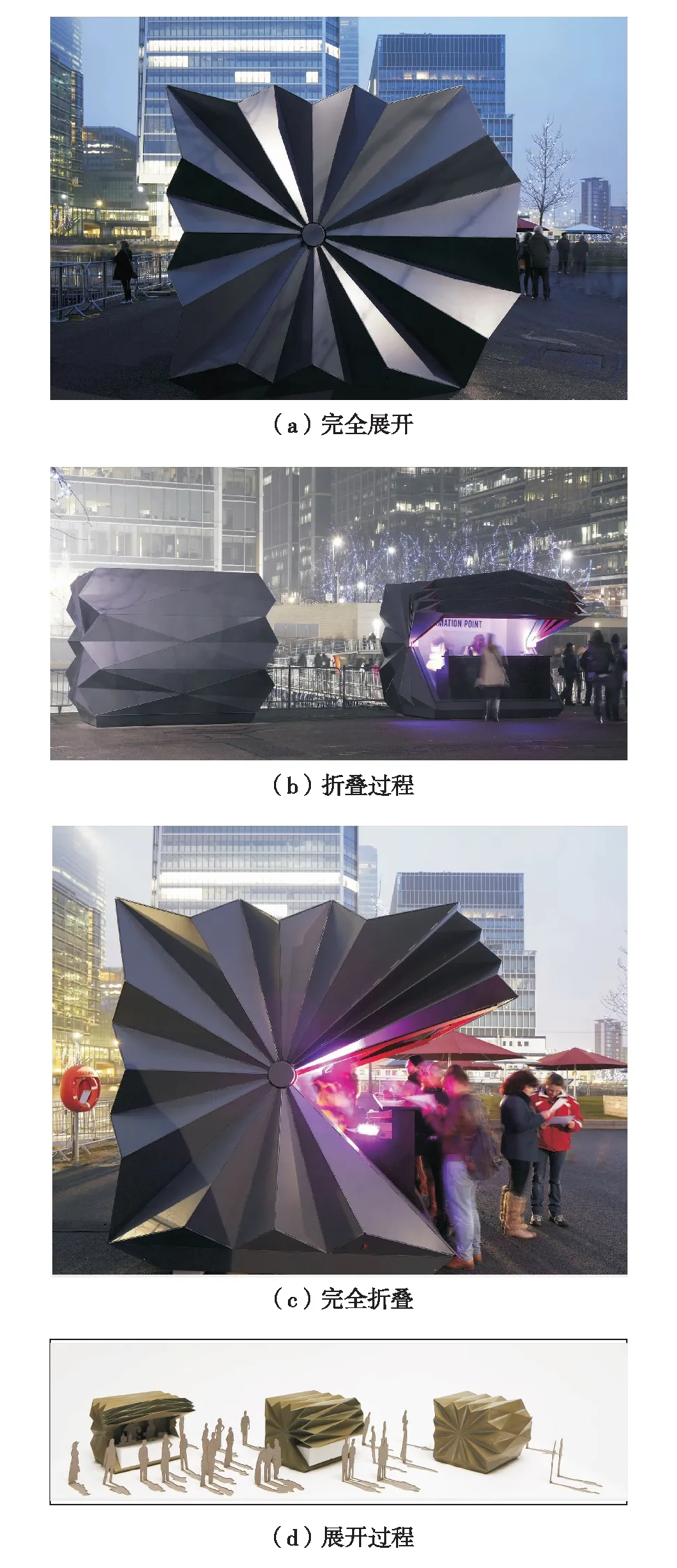

1.2 由刚性面板单元构成折叠结构

刚性面板单元间通过枢轴或圆柱铰等相连接组成折叠结构,绕铰链旋转即实现结构的展开与折叠. 刚性面板单元中可以是折叠板与杆系或索杆系折叠单元、折叠板与折叠板之间的组合方式. 杆-板的组合开拓了金属杆系或索杆系折叠单元与金属薄板、木板、塑料板和玻璃板等平面构件组合使用的可能性. 完全折叠状态下,体积小、质量轻,便于携带与运输;完全展开工作状态下,集承重、围护以及装饰于一体,兼具保温及隔热等优良性能,且形态灵活而美观. 采用刚性面板作为可展结构的基本单元可提高结构表明的几何精度,提高收缩打包的效率,面板间的连接构造简单、可靠且经济. Make Architects团队于2014年完成了英国伦敦一处预制售货亭的设计建造,其可折叠的设计理念源于折纸的启发. 售货亭关闭时,恰恰处于完全展开工作状态,表现为小巧、紧凑、富有雕塑感的矩形盒子,适于个体业主在内部空间保存物品;彻底打开时,则处于完全折叠状态,铝质刚性面板通过铰链相连,按照预先设定的折叠位置与方式紧缩与合拢,而折展的过程犹如折扇的开合一般,此时可满足对外营业之需求[6](图6).

图6 刚性面板单元构成折叠结构[6]Fig.6 (Color online) Deployable structures consisted of rigid panel element[6]

1.3 由索杆单元构成折叠结构

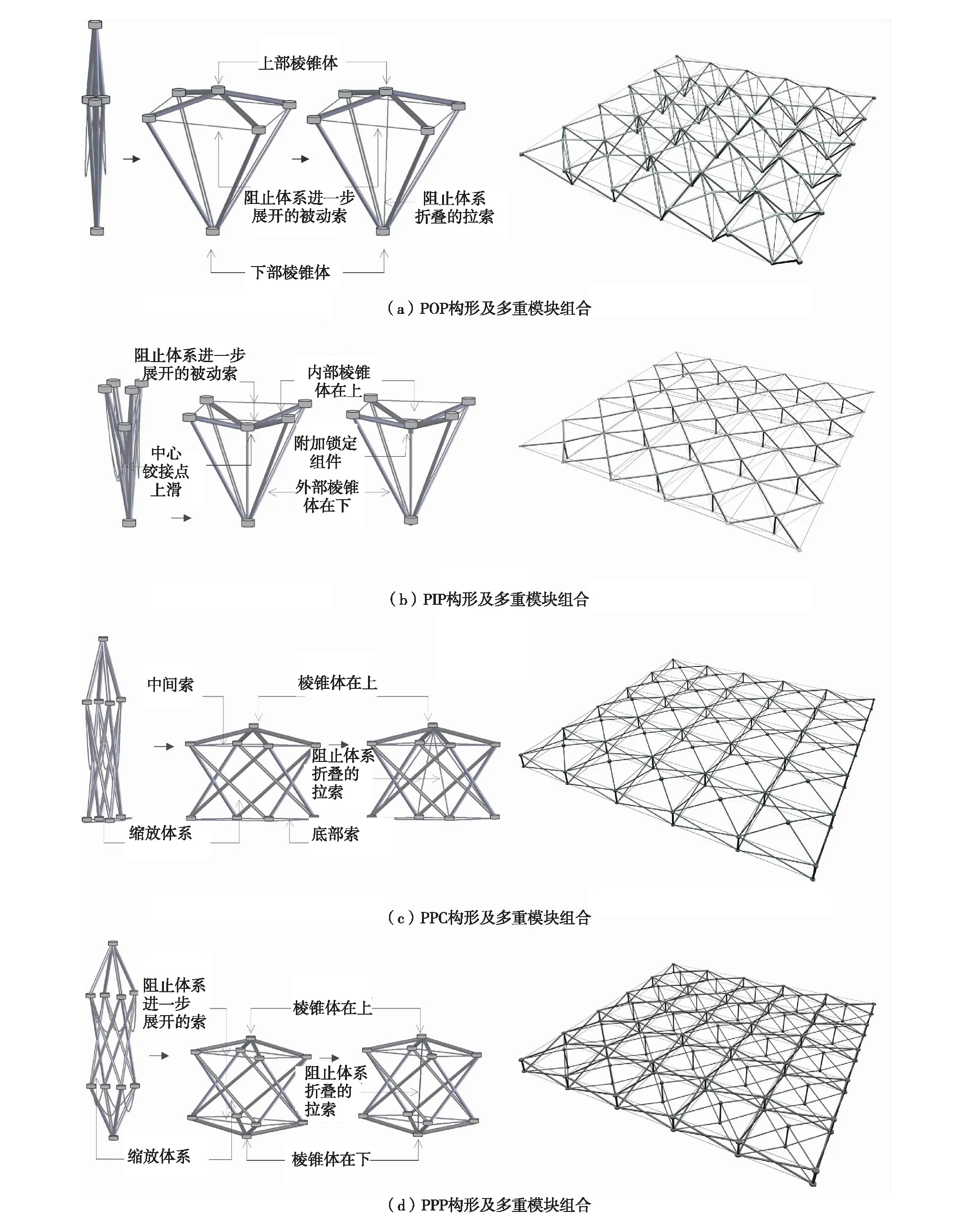

索杆单元是由压杆和高强度拉索铰接而成的基本单元. 在未施加预应力前,结构的刚度无法维持自身的几何形状,体系处于松弛态,只有当施加一定大小的预应力时才能成形与承受荷载[9];而且其预应力的大小和分布直接影响着结构的受力性能,只有结构中的预应力大小和分布合理,结构才能具有良好的力学性能[10]. 结构的刚度由预应力提供,需要一个过程方能达到自平衡状态(一般称为预应力态). 预应力态取决于结构的形状,达到预应力态的过程即为找形[11]. 索杆单元可用于小跨径的折叠式帐篷结构、中大跨度的折叠网架结构以及大尺度可折叠的张拉整体结构. Vua等[12]基于索杆式可展结构的运动学特征提出了一种索杆式可展结构的几何准则,并利用该准则通过计算机模拟来研究新的索杆式可展结构形式,即基于POP(pyramid-on-pyramid)/PIP(pyramid-in-pyramid)/PPC(pyramid-pantograph-cable)/PPP(pyramid-pantograph-pyramid)构形的多重模块组合(图7).目前,将索杆单元应用于折叠结构中的景观构筑物不甚多见,仅出现在一些只具有精神功能且基本不具备使用功能的构筑物. 例如著名雕塑家Kenneth Snelson完成的一系列张拉整体结构的构筑物.但这些结构与真正意义上轻便可展、切换自如的折叠结构还有一定距离. 另一些如预应力钢结构、索穹顶结构等则是通过索杆体系的机构运动实现展开的张拉成形结构体系.

1.4 由充气成形构建的充气膜结构

充气膜是柔性材料,其本质上也是可展结构,依靠膜面内外的气体或液体形成的压力差成形,施加预应力以保持稳定[13]. 充气膜结构一般采用高强薄膜作为主要结构材料,其特点是内在的抗弯刚度很小,无法承受压力[14],故需要充气建立膜面内外压差使得结构内部产生一定的预张应力,当薄膜张拉至工作状态形成特定的结构形式,则成为景观构筑物的结构主体,从而具有足够的刚度以抵抗外部荷载作用. 该类型构筑物无需刚性构件作为支承,完全折叠状态下,结构可折叠率高且质量轻,便于收纳和运输;完全展开工作状态下,可轻易实现大跨度,在构建具有跨向、遮蔽功能的景观构筑物方面具有独特优势,且造型灵活. 由于材料的特性,其几何形态决定于预张力的大小和分布,曲率半径越大,内力越大. 一旦预应力施加合理,其抵抗外部荷载的途径就是通过结构的形状变化,即通过曲面从一种平衡状态转换到另一种平衡状态;反过来,造型的变化幅度也就是抵抗外部荷载的能力,在不均匀非对称风荷载或雪荷载作用下会产生很大变形[15].

ARK NOVA是由英国雕塑家Anish Kapoor与日本建筑师矶崎新合作完成的可移动充气膜结构音乐厅. 结构材料选用涂层聚酯薄膜,在完全折叠状态下,该结构可收纳至极为小巧的体积,与拆卸的设备一起装在一辆卡车上,方便运送;在完全展开工作状态下,结构可舒展至长约36 m、宽约30 m、高约18 m的庞大体量,室内为单一而连续的空间,能够容纳500人的坐席,依靠设备的布置可划分为多种形式适应从管弦乐队到室内音乐、爵士乐、表演艺术或展示会等各种活动的需求[6](图8).

图7 新型索杆折叠体系[12]Fig.7 (Color online) New deployable tension-strut structures[12]

图8 ARK NOVA可移动充气膜结构音乐厅[6]Fig.8 (Color online) ARK NOVA hall[6]

1.5 由张拉索膜构成开合的结构

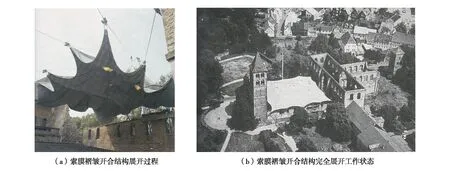

一般来讲,索膜结构的柔性开合结构均以薄膜材料褶皱方式实现开合,是开合结构的先驱,主要针对屋盖来使用. 与充气膜结构的几何形状与展开方式不同的是,此开合结构多采用径向排列的钢缆索悬吊膜屋面并集中到一个中心点,通过缆索的收放,使膜面产生褶皱或展开的动作而完成开合过程. 完全折叠状态下,膜面收束集结于中心点形成“膜材包”;完全展开工作状态下,膜面多由一整块膜面组成,几何形状为圆形、椭圆形及正多边形等,因外加预应力而具有刚度. 这个中心点或是一根高高的桅杆,它能将所有竖向荷载传递到地面,膜体荷载往往由钢拉索中分布的牵引部件传递;或是使用辐条的形式来实现中心聚拢,膜面径向移至中心点,一旦完全延展,膜面几乎为平面状态,坡度递减至外缘,适用于径向钢拉索间距离短的小型景观构筑物. 但索膜褶皱开合结构中即便膜材完全展开,也没有足够预应力来提供刚度,所以对风荷载敏感,气动稳定性差[16],且不易形成封闭的内部空间,因此多用于满足临时性活动需求的景观构筑物. 1967年在巴特赫斯菲尔德修道院废墟上空建造完成的索膜褶皱开合结构(图9),为室外戏剧、歌剧以及音乐演出提供了可供遮蔽的空间,使活动可在各种天气下照常进行. 该构筑物使用了37个可自动推进的索牵引机将顶部膜层沿14根导引索展开拉直排列成星形,膜面覆盖面积为1 315 m2,可以在4 min之内打开. 围墙外矗立着一根32 m高的桅杆,为整个开合结构的支撑体系[17].该构筑物自建造之日起一直功能完好,25年后才进行了第一次更新完善,无疑证明了其建造之成功.

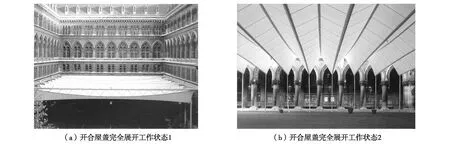

另一种为拱形钢结构或桁架结构等刚性骨架索膜褶皱开合结构,通过支撑的钢结构骨架间的相对位移即平行滑移,来达到膜屋面的褶皱或紧张状态,得到线性的折叠模型,实现屋盖开启.其工作方式类似手风琴,屋面由1块或2块膜屋面组成,平面几何形状多为矩形. 膜瓣在组成支撑线的桁架间折叠. 在使用固定拉索的地方,膜面也需在张拉的情况下沿着拉索线设置成较大的马鞍形,如维也纳市政厅内天井上方的开合屋盖[18](图10).

图9 巴特赫斯菲尔德修道院废墟上空的索膜褶皱开合结构[17]Fig.9 (Color online) Retractable roof above bad Hersfeld monastery[17]

图10 维也纳市政厅内天井上方开合屋盖[18]Fig.10 (Color online) Retractable roof above the inner courtyard in Rathaus Wien[18]

2 基于不可变形单元的稳定构形

构成景观构筑物的基本组成构件在稳定状态下无明显形变,仅表现为位置的改变或位移的出现,即为不可变形单元. 其组成基本为刚性构件单元. 它在建筑中的应用历史久远,其雏形见诸于传统的门窗,公元前300年出现的木质吊桥就是极好的佐证. 由不可变形单元建构而成的景观构筑物在两种稳定状态间的转换更为直观,操作起来简便易行,但耗时相对较多. 与可变形单元构成的构筑物相比,其体积大、质量大、可扩展性强,灵活性与适应性则稍逊一些. 最重要的区别在于,此类构筑物即使处于未完全展开或未完全折叠的中间状态,依然具有稳定性,原因主要是其结构主体为刚体.

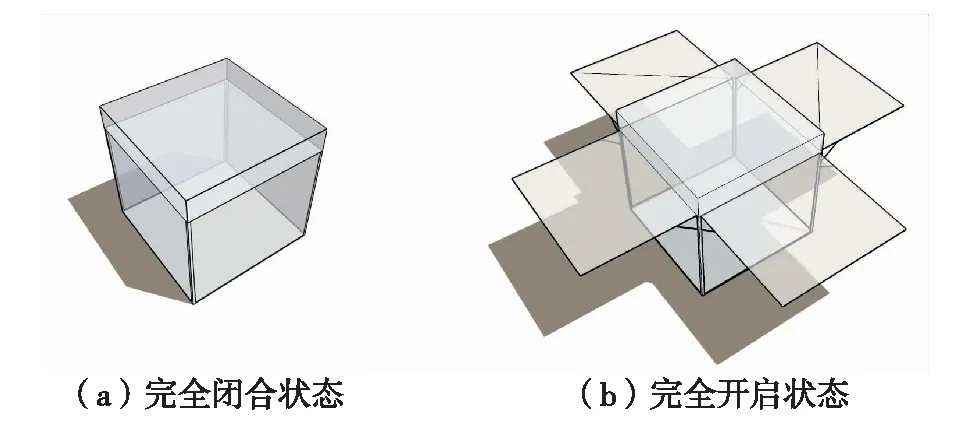

2.1 界面开合实现稳定构形间的切换

将水平界面或围合界面的组成构件作为不可变形单元,单元以及单元之间位置的变化或位移的产生实现界面的开合,达成景观构筑物不同功能需求间有效转换之目的. 其中,以满足遮蔽或围合需求为主的构筑物,界面的开合对主体支撑结构的影响较小,属于运动结构中的嵌入结构范畴. 完全闭合状态下,几何形体紧凑而规整,显现出完形特征,多为规则几何体,如正方体、长方体和球体等,以内向封闭的环境意象明确内部空间的功能定位;完全开启状态下,固定部分为结构主体,可动的界面展开突破原有的形式界限,以削减、增加和变形等方式重构几何形体,内外空间得以渗透与融合,强化外向的功能需求(图11).美国职业高尔夫球协会的“草原存储箱”(prairie hopper)是一座白色钢结构的可移动预制展亭[6](图12),旨在为各种运动和户外活动提供遮阳. 可展开的遮阳屏作为不可变形单元以围合界面的形式排列于展亭四周,通过铰链与顶界面相连,可以为观众创造出最适宜的遮阳角度,其能源需求来自于装备的太阳能板与风力涡轮机. 完全开启状态下,钢框架结构暴露无遗,可展单元充分展开,拓展与丰富了原有的几何形体,彻底打破内外空间的界限.

图11 界面开合实现稳定构形间的切换示意图Fig.11 (Color online) Diagram of the switch between stable configurations by retractable interface

图12 “草原存储箱”可移动预制展亭[6]Fig.12 (Color online) Transforming prefab sports pavilion[6]

以满足跨向需求为主的构筑物,界面的开合直接关系到整个结构体系与结构型式的确定,固定单元多位于跨向的两端(或一端)且锚固不动,可动单元即可开合的界面可于固定单元之间自由伸展. 在完全闭合状态下,界面展开与固定单元完美衔接,几何形体完整而平缓,以跨越和沟通为己任;在完全开启状态下,界面以各种方式实现收缩或偏转,原有几何形体发生较大变化,随即异位为功能需求的转变. 位于新西兰北岛璜加雷的Lower Hatea河高架桥为可开启桥梁[6](图13),完全闭合状态下可减轻城市中心交通拥堵问题,固定单元向人们提供一个永久的最小净空,可动单元宽25 m,其开合机制基于传统的竖旋桥,结构性的钢甲板支撑作为配重引起桥面运动,完全开启状态下允许高度超过7.5 m的船只穿行而过.

图13 Lower Hatea河高架桥[6]Fig.13 (Color online) Lower Hatea river viaduct[6]

2.2 单元重组实现稳定构形间的切换

以刚性构件固结而成的结构单元,在外力的作用下几何形状保持不变,则该基本单元为刚体.只要确保此单元的尺度适宜,以其作为不可变形单元进行拼接与重组,即可快速搭建起临时性景观构筑物. 完全折叠状态下,维持自身几何形体不变的单元之间彼此契合地叠放在一起;完全展开工作状态下,单元之间特定的组合方式可拼合出线性的平面形式与空间形态.

伊朗的Maziar等[19]提出了一种新型的可展结构,几何形状衍生自简单的三角形折叠图案,构筑物由尺寸大小不一、跨度和高度均不同的单元组成. 他们通过实验建造了一个最高点为3 m、最低点为2.6 m、跨度约为3 m的构筑物,单元线性排列后覆盖的总面积达到50 m2. 每个主体单元由2块三角形构件组成,在这些单元间夹有2个较小的次要单元,既对主体单元起到支撑作用,又弥补了主体单元之间的空隙,它们还能够移至一侧带来大小各异的开口,从而使得构筑物呈现出截然不同的几何形状与视觉体验. 主次单元均可沿着两侧轨道在滑动机制作用下进行移动与展开. 为方便运输,结构可以折叠至很小的一包. 主体单元移动后相互叠置,次要单元通过滚轮在内侧倾斜的轨道上滑至结构两侧叠放. 为了更精确地控制折展过程,单元顶部都设置了导轨条,避免移动时单元发生摇动,防止三角形构件的损坏,容许结构经受起反复的打开与关闭操作. 对于此类小型景观构筑物而言,结构的开合没必要使用其他驱动能量,所有的工作仅需2人完成(图14).

图14 新型的可展结构[19]Fig.14 (Color online) New deployable kinetic structure[19]

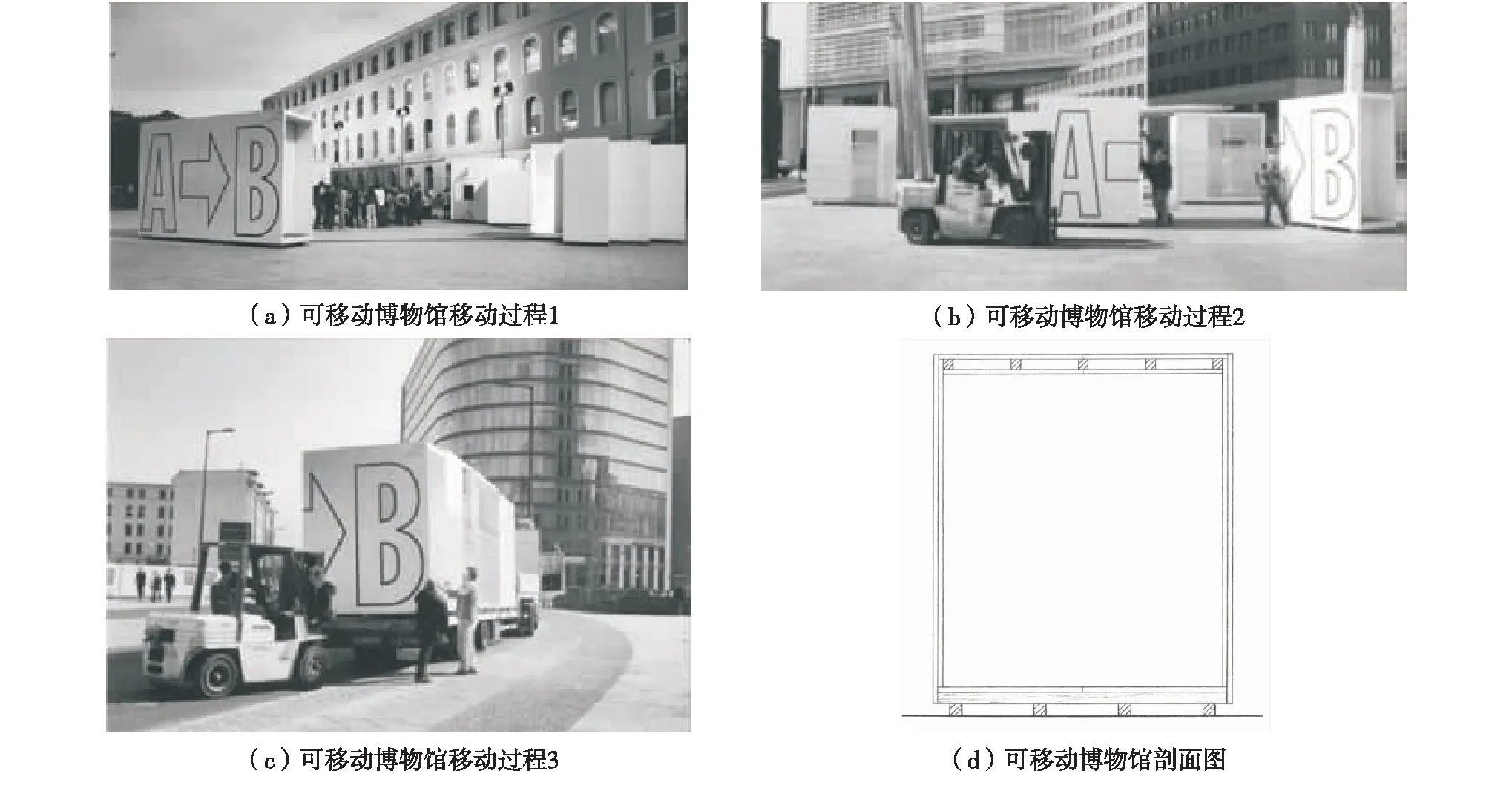

2.3 整体移动实现稳定构形间的切换

不施加任何外力使景观构筑物的几何形状发生变动,可以说,结构整体即为不可变形单元本身,只要通过简单的挪移、滑动等动作改变其所处场地,便可实现结构的运动,类似于房车. 使用功能的转换实际上演变为位置或场地的转换,转换的途径是从一个完全静止状态到另一个完全静止状态的切换. 整体移动须结构体满足一定的条件,或是体积小、质量轻且便于装载运输,或是相对位移较小.

柏林公共艺术实验室(Public Art Lab)的可移动博物馆(The Mobile Museums)为若干白色立方体[20](图15),其移动性不仅意味着它们能够从一处挪动到另一处,临时占据城市中心非常重要的公共空间,而且还能以不同的排列方式重新安置,从而在每个地方创造出独一无二的移动社区. 构筑物的地板由实木框架构成,可以通过铲车进行移动;墙体由双层聚氯乙烯(polyvinyl chloride, PVC)硬质泡沫塑料板制成;屋顶则是覆有PVC的木框架,并为结构提供支撑和稳定. 结构体的宽小于2.4 m,高小于3.1 m,恰好容纳进一个标准的平板卡车内. 简洁与牢固的建造确保其经受住往来各个场地之间多次的挪移.

图15 可移动博物馆[20]Fig.15 (Color online) The mobile museums[20]

结 语

尽管包括可展结构和嵌入结构在内的运动结构发展已近半个世纪,但它仍属于一种新颖且不成熟的结构体系,在建筑上的应用多始于具有实验意义的景观构筑物;反之,实验与摸索的过程亦推动了景观构筑物自身的创新发展. 结构的稳定构形是景观构筑物功能需求得以满足的前提,而稳定构形间的切换灵活适应了不同用途下的特定要求,在较短时间内实现了构筑物功能的改变与拓展. 虽然设计的复杂性陡增,但运动结构对施工速度的加快、施工难度的降低、社会生产效率的提高以及自然资源的节约等方面均有着重大意义. 景观构筑物的发展日益呼唤对运动结构这种颇具创新性结构的深入研究、技术提升与广泛应用. 除了文中所提到的可变形单元与不可变形单元两种基本构成单元外,不断进步的科技与强大的机械技术必将促使现有的可变系统进一步革新,进而以新颖、动态与适应力强的结构形态回应景观构筑物各异与变化的功能需求.

/ References:

[1] Masao S. 空间结构的发展与展望——空间结构设计的过去、现在、未来[M].季小莲,徐 华,译.北京:中国建筑工业出版社,2006:200-201. Masao S. Story of space and structure-structural design’s future[M]. Ji Xiaolian, Xu Hua, trans. Beijing: China Architecture & Building Press, 2006:200-201.(in Chinese)

[2] Nelly R, Hatem F. Kinetic systems in architecture: new approach for environmental control systems and context-sensitive buildings[J]. Sustainable Cities and Society, 2011, 1(3):170-177.

[3] 刘锡良.现代空间结构[M].天津:天津大学出版社,2003:255-256. Liu Xiliang. Modern spatial structure[M]: Tianjin: Tianjin University Press, 2003. 255-256.(in Chinese)

[4] 殷国卓. 空间可展结构的几何构成及力学分析[D].北京:北京交通大学,2008. Yin Guozhuo. Geometric formation and mechanical analysis of space deployable structures[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2008.(in Chinese)

[5] 张 锋. 轻型折叠网壳结构的优化设计研究[D]. 西安:长安大学, 2007. Zhang Feng. Study on structure optimal design for light folding reticulated shell[D]. Xi’an: Chang’an University, 2007.(in Chinese)

[6] Noémi F, György F, Adnan I. Deployable/retractable structures towards sustainable development[J]. International Journal for Engineering and Information Sciences, 2011, 6(2): 85-97.

[7] 熊天齐.可展结构理论分析与研究[D].上海:同济大学,2006. Xiong Tianqi. The theoretical analysis and study of deployable structures[D].Shanghai: Tongji University, 2006.(in Chinese)

[8] 董 宇. 大跨建筑结构形态轻型化趋向的生态阐释[J]. 华中建筑, 2009, 27(6): 37-39. Dong Yu. Ecology interpretation of light-weight trend of long-span structure form[J]. Huazhong Architecture, 2009, 27(6): 37-39.(in Chinese)

[9] 陈联盟,袁行飞,董石麟. 索杆张力结构自应力模态分析及预应力优化[J]. 土木工程学报, 2006, 39(2): 11-15. Chen Lianmeng, Yuan Xingfei, Dong Shilin. Selfstress mode analysis and optimal prestress design of cable-strut tension structures[J]. China Civil Engineering Journal, 2006, 39(2): 11-15.(in Chinese)

[10] 宋 杰. Levy索穹顶结构找形分析[J]. 结构工程师, 2010, 26(5): 26-31. Song Jie. Form finding analysis of Levy cable domes[J]. Structural Engineers, 2010, 26(5): 26-31. (in Chinese)

[11] 蔡建国.网格式可展结构体系与分析[M].南京:东南大学出版社,2013:110-111. Cai Jianguo. System and analysis of deployable lattice structures[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2013:110-111.(in Chinese)

[12] Vua K K, Richard J Y L, Krishnapillai A. Deployable tension-strut structures: from concept to implementation[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2006, 62(3):195-209.

[13] Brian F, Marijke M. 欧洲张力薄膜结构设计指南[M]. 杨庆山,姜忆南,译. 北京:机械工业出版社, 2007:31-32. Brian F, Marijke M. European design guide for tensile surface structures[M]. Yang Qingshan, Jiang Yinan, trans. Beijing: China Machine Press, 2007:31-32. (in Chinese)

[14] 钱利锋. 充气与展开结构的设计、分析与实验[D]. 杭州:浙江大学, 2011. Qian Lifeng. The design, analysis and experiment of inflatable and deployable structures[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2011.(in Chinese)

[15] 李 虎. 膜结构建筑形态研究[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2014:9-10. Li Hu. The research of architectural form of membrane structures[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2014:9-10.(in Chinese)

[16] 曹 申,董 聪. 大跨空间结构开合方式研究[C]//第十二届全国结构工程学术会议论文集. 北京:中国力学学会, 2003: 346-352. Cao Shen, Dong Cong. The study of moving methods of large-span space structures[C]// Proceedings of the Twelfth National Conference on Structural Engineering. Beijing: Chinese Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2003: 346-352.(in Chinese)

[17] Winfried N. 轻型建筑与自然设计[M].柳美玉,杨 璐,译. 北京:中国建筑工业出版社,2010:249-251. Winfried N. Lightweight construction, natural design[M]. Liu Meiyu, Yang Lu, trans. Beijing: China Architecture & Building Press, 2010:249-251.(in Chinese)

[18] Koch K M.膜结构建筑[M].卢昀伟,译.大连:大连理工大学出版社,2007. Koch K M. Membrane structures[M]. Lu Yunwei, trans. Dalian: Dalian University of Technology Press, 2007.(in Chinese)

[19] Maziar A, Faegeh A S. Transformable shelter: evaluation and new architectural design proposals[J]. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 2012,51: 961-966.

[20] Robert K. Portable architecture design and technology[M]. Princeton, USA: Architectural Press, 2008:120-123.

【中文责编:坪 梓;英文责编:之 聿】

Function extension of landscape architecture based on switch between different stable configurations of kinetic structures

Wang Yu1,2†and Chen Zhen3

1)Arts College, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211106, Jiangsu Province, P.R.China 2)School of Architecture, Southeast University, Nanjing 210096, Jiangsu Province, P.R.China 3)School of Media and Design, Jiangsu Open University, Nanjing 210036, Jiangsu Province, P.R.China

In response to the phenomenon of widespread use of kinetic structures in landscape architecture, we set the key factors affecting stability of kinetic structures, namely the constructing elements. These elements can be categorized as either transformable or non-transformable ones based on their transformability. Each category corresponds to certain stable configuration. We find that the category of transformable elements includes foldable structures constructed from scissor-like element, rigid slab element and rod-cable element, inflatable structures constructed from membrane, and retractable structures constructed from cable-membrane. The transition to stable configuration is also based on non-transformable elements such as unfolding and folder planes, recombination of elements and entire movement of landscape architecture itself. The smooth transition between stable configurations can be tailored to match desired purposes. It will change and extend the functions of landscape architecture.

arckitectural design; stable configuration; kinetic structure; landscape architecture; transformable element; non-transformable element

Received:2015-11-07;Revised:2016-08-30;Accepted:2016-10-30

Foundation:Fundamental Research Funds for the Central Universities(NR2015013); Social Science Foundation of Jiangsu Province (15YSC009)

† Corresponding author:Lecturer Wang Yu.E-mail: jodewang@163.com

:Wang Yu, Chen Zhen. Function extension of landscape architecture based on switch between different stable configurations of kinetic structures[J]. Journal of Shenzhen University Science and Engineering, 2017, 34(1): 51-62.(in Chinese)

TU 201

A

10.3724/SP.J.1249.2017.01051

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NR2015013);江苏省社会科学基金资助项目(15YSC009)

王 瑜(1980—),女,南京航空航天大学讲师、博士.研究方向:景观设计.E-mail:jodewang@163.com

引 文:王 瑜,陈 震. 运动结构稳定构形切换实现景观构筑物的功能拓展[J]. 深圳大学学报理工版,2017,34(1):51-62.