巴塞尔

张昭 胡程

巴塞尔是位于德瑞法三国交界的小城,位处瑞士,毗邻莱茵河,仅有16万人口的城市,却网罗着三十多座著名建筑师的优秀作品;北部入境德国小城维特拉,更是建筑大师的实验基地,其中包括七位获普利茨克奖得大师,也吸引着各路当代著名艺术家前往此地创作与展览;西侧法国小镇贝尔福特更是坐落着建筑鼻祖勒柯布西耶的朗香教堂。这些建筑与艺术造就了这块文化圣地,或者说从巴塞尔开始辐射周边,逐渐成为孕育大师作品的温床。

建筑作为城市的标志,掀起城市复兴,经济复苏的案例有很多,比如解构主义大师弗兰克·盖里阔斧神刀的古根海姆博物馆,革新了这座工业旧城——毕尔巴鄂,其庞大的建筑体量,反叛的设计风格瞬间唤醒了这座沉睡的老城,成为欧洲文化人必躬之盛;比如蓬皮杜之于巴黎,外露的钢骨结构以及复杂的管线,高技派不同寻常的“机械美”引起了极端争议,但却成功地带动了区域复兴;而回看拥有这么多建筑大师作品的巴塞尔,却低调自居,巴塞尔的建筑不以巨型的体量和绝对别具一格的风格抓人眼球,也没有肩负着变革城市经济与复兴的委任,没有大量馆藏的综合性博物馆,但坐落的每一座博物馆、艺术展馆都细致独到,馆藏精品毫不逊色,她更多的是像孕育大师们作品的试验温床。

探索七位普利茨克获奖大师作品的建筑风格

包容与纳新是这座城市的特点,才吸引了世界各地的大师们来此小试牛刀,不同文化与风格的碰撞,成就了这座艺术多元化的小城,从解构主义到理性主义,从高技派到极简主义,大相径庭的建筑风格却在巴塞尔和谐共生。

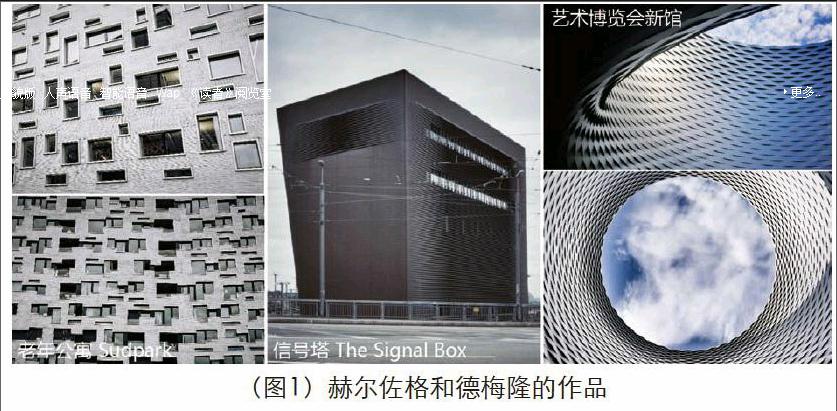

1.赫尔佐格和德梅隆(Herzog & De Meuron)的表皮艺术

巴塞尔之于赫尔佐格和德梅隆,正如巴塞罗那之于高迪,热亚那之于皮亚诺,

伦敦之于福斯特,卢加诺之于马里奥博塔。这对建筑双子星组合出生于巴塞尔,他们生于此,执业于此,这座城更是持续滋养着他们从早期到成熟期各个阶段的作品。和绝大部分现代主义建筑师不同,赫尔佐格和德梅隆的设计并不是从建筑的形状和外观出发,而是从建造的过程和材料出发,探索肌理的丰富性和功能性。

(1)丰富语言的建筑立面

中央火车站不远处的老年公寓和活动中心(Sudpark)是他们在巴塞尔的众多作品之一,规整的建筑形态与不规则的开窗是他们的一种典型设计手法,如俄罗斯方块游戏一般大小不一的窗户,看似随机排列其实是参数算法的有机组合,12个自由组合的窗户形状,延伸转折,以配合不同尺度的日常活动所需。富有横向粗质肌理的灰色粉刷外墙和凹进的玻璃幕墙形成了鲜明的对比,营造了戏剧化的立面外观的同时,也保障了日光的充足引入。

(2)材质与肌理的运用

坐落于铁轨旁的沃尔夫信号塔(The Signal Box)是铁路信号控制站,作为铁路枢纽站,其富有变化的表皮所营造的若影若现的建筑轮廓使之成为标志性的枢纽建筑。赫尔佐格和德梅隆采用金属表皮将整个建筑包裹起来,被隐藏的窗户、门、柱子使建筑更有雕塑感,而失去了细部的对比,建筑的尺度感也变的模糊。角度逐渐变化翻转的铜片使建筑隐匿于环境中,在走动中观察它,富有律动性的表皮使建筑更加层次立体富有活力,同时兼顾美与功能,棕红色铜片材质在白天吸收了日光,很好的起到了静电防护板的功能。

2013年建成的巴塞尔艺术博览会新馆,更是展现了这对建筑双子星对表皮肌理运用的纯熟与极致,长方形体量的博览会展馆在中部开辟了一个圆形中心广场,铝制表皮似鱼鳞一般包裹着整个建筑,即使是方正的建筑形态仍不失灵动与优美,尤其是广场中心巨大的圆形开口,银色鱼鳞翻转而上,形成与天空对话的天井,极具变化的肌理和纯粹材质的结合,在一轮蓝天的背景下显得充满着未来感和崇高感。

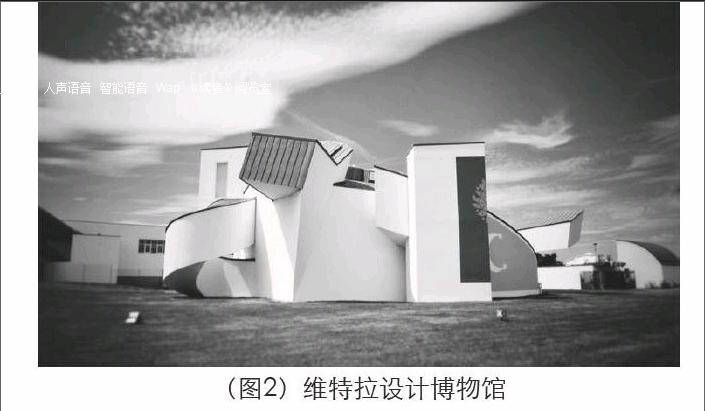

2.弗兰克·盖里

堪称建筑界的“毕加索”——弗兰克·盖里以“鱼型”的解构主义建筑风格闻名遐迩,维特拉设计博物馆是盖里的第一实验性作品,通过对鱼的动态观察,来分离和提取语言转化到建筑元素当中,这只是个开始,小尺度的解构空间的试验典范才造就了之后闻名遐迩的毕尔巴鄂古根海姆博物馆的大获成功。

维特拉设计博物馆的建筑外观就犹如被斩去首尾的鱼扭动的背鳍,白色的抽象几何体块的穿插集合,立面没有开窗使形态更加整体和谐,而整个建筑更似一个后现代雕塑,古怪的形态时而坚实时而灵动,顺着流动的弧线,让阳光由天窗落入室内,内部的空间同外部形态一样迷人,外部看似毫无关联的体块组合在内部空间却高度和谐的结合,斜坡、塔楼和变化的形态营造独具匠心的空间格局,不同开口的天窗在不同的时段给室内带来流动的光影效果。

3.扎哈·哈迪德的初试身手——维特拉消防站

建筑界的“女魔头”——扎哈哈迪德的第一件作品维特拉消防站坐落于维特拉园区,扎哈早期的建筑风格还秉承至上主义和构成主义的设计要素,运用几何化和抽象化的手法表达建筑。消防站由一系列三角形、楔形的线性半片交叉和叠合而成,车库混凝土实墙与玻璃滑门相互穿插,倾斜的墙体与放射而出的建筑形态充满动感,几何线条的金属支撑更增加了建筑的自由感与雕塑感,不稳定的变化和结构的分解势态贯穿了建筑的每一个角落。尤其入口处的悬挑的雨棚,是整个结构的突破点,锐利的尖角像一把飞到向天空斜向刺出,投射在墙面上的阴影随时间的流逝不断变幻,与纤细、交错的钢管束柱和棱角分明的钢筋混凝土半片构成一副动感强烈、视觉冲击力强烈的抽象画。

扎哈设计生涯早起的建筑作品由于其强烈的动感、破碎的形式和构成主义的手法而被冠以“动态构成”的称号。其首个作品维特拉消防站的成功使扎哈·哈迪德在建筑界崭露头角,也成为Vitra Campus园区不可或缺的大师建筑。

4.安藤忠雄的光影空间

安藤忠雄在日本本土之外的第一个海外作品也坐落于Vitra campus,这座蕴含着日本禅宗思想和审美情趣的会议中心Conference Pavilion显得那么质朴和和谐。

与毗邻的弗兰克盖里的vitra design museum 的张扬外形不同,这座清水混凝土的建筑显得尤为的安静和低调,清水混凝土的外墙加上简单的几何形构成了建筑的主体,建筑体量沉入地下,空旷的绿地中,深灰色的混凝土低墙水平展开,安藤忠雄只让建筑从土地中微微透出试探的眼眸,驻足远望只有低矮的墙垣竖立着树林之间,仿佛藏匿于大自然之内,而安腾却为这座下沉的建筑设计了别样开阔的庭院,让光线和小生物眷顾这个美丽的建筑,弱化了建筑下沉带来的影响,却又让使用者藏匿于自然之中,这不仅构成了整个风景的框架,也是安藤忠雄所坚守的东方哲学的体现。

5.伦佐·皮亚诺饶有诗意的贝耶勒基金会

不同于伦佐皮亚诺一作成名的巴黎蓬皮杜中心,贝耶勒基金会似乎完全看不到高技派的影子,没有裸露的管道和充满机械感的金属元素,建筑以纯粹敦实的平行墙体分割空间,轻质可翻转的百叶屋顶引入日光,这一屋顶以它的明显性、透明性和轻巧性表达了它的高挑和解放,与此相反墙壁则带有牢固性、沉重性、束缚性和庄严性。骨架和结构都巧妙的隐藏起来,整个空间纯粹而富有诗意。不论是建筑本身还是艺术展品,都与周围环境和谐统一。

不论是夺人眼球的高技派建筑还是功能至上的纯粹空间,皮亚诺都把握的的游刃有余。

6.妹岛和世与阿尔瓦罗·西扎的厂房

阿尔瓦罗·西扎以他“诗意现代主义”的雕塑般的建筑作品闻名于世,他的建筑多以简单的形态和纯粹的白色粉刷墙面为主,而在维特拉消防站,他却设计了一座通体浅蓝色的方形厂房,由于厂房不对外开放,内部空间也不得而知,但一定是西扎的一座实验性建筑。

维特拉工厂是妹岛和世的SANNA事务所设计的第一个工业建筑,采用了他们惯用的设计手法,环形流线在工厂建筑里很少运用,但此处却也恰到好处,圆形形态保证了最大的内部面积。妹岛和世的建筑风格都以极简的材料和极少的颜色塑造具有“穿透式”的建筑,该厂房也一贯这种设计风格,采用通体白色的外立面,建筑表皮其实是双层背涂白漆的玻璃幕墙,中间由现浇混凝土构件支撑,背涂的白漆经过调和透明度,使得白色更具通透感,有三种弧度的波浪形玻璃幕墙组件连接,形成了这极致流动性的厂房外墙。圆形的厂房其实并非一个完美的圆形,在日本,太完美反而是一种缺失。再观厂房内部,几乎所有的货架、衍架、屋顶、管道、甚至地上划分区域的图线都是白色,一反如今工厂里满是黄色警戒线和红色标示的常态,而也正是这样极致的内部空间,凸显了货架上的物品本身。环形空间的中间以一堵混凝土实墙对半分割,以满足消防要求。

从远处来看,建筑均匀的外观像是个超现实的光环。除非站得很远,不然无论从哪个角度都只能看到它的一部分,也因此所看到的似乎要实际体积小很多,只有进入内部,才能发现这个厂房尽如此之大。

结语

除了以上这些建筑大师外,还有很多世界著名的建筑师在此留下试验性或是成熟期的作品,如马里·奥博塔的国际清算银行和让·丁格力博物馆;法国境内勒·柯布西耶的朗香教堂,对现代建筑产生了重要影响;汉斯霍夫曼的MCH瑞士展览中心以及许多新星建筑师在此留下作品,也许几年后他们也能获得普利茨克奖,这座孕育着无数作品的温床将吸引越来越多的建筑师和艺术家们到此一试身手。

(作者单位:同济大学 设计创意学院)

作者简介:张昭(1992-),女,汉族,上海人,硕士,研究方向:工业设计工程;

胡程(1991-),男,汉族,四川乐山人,硕士,研究方向:设计学。