虚拟研发团队知识共享行为研究:共享心智模式的中介和调节效应

向纯洁 张 洪

(武汉科技大学 管理学院,湖北 武汉 430081)

虚拟研发团队知识共享行为研究:共享心智模式的中介和调节效应

向纯洁 张 洪

(武汉科技大学 管理学院,湖北 武汉 430081)

虚拟研发团队的知识共享水平是影响其工作绩效的重要因素。将虚拟研发团队的知识共享分为意愿和行为两个层面,以此来探讨虚拟研发团队中的社会资本和共享心智模式对提高虚拟研发团队中知识共享行为的重要性。通过采用实证的研究方法发现:共享心智模式能够提高社会资本对虚拟研发团队中的知识共享意愿的影响程度;共享心智模式能够调节虚拟研发团队中知识共享意愿对共享行为的影响。研究结论能够为组织和企业进一步提高虚拟研发团队中的知识共享程度提供指导。

虚拟研发团队;知识共享;共享心智模式;社会资本;中介效应;团队

一、引言

在某些行业中(例如软件系统开发、协同制造等),基于企业对高科技的强烈需求以及对知识的高效率利用,团队往往会选择一种远离办公室或生产现场、借助信息技术的手段完成工作的新方式[1],这就是虚拟研发团队。虚拟研发团队不需要统一固定的办公场地或者办公时间,但团队中的成员通过现代信息技术(如网络、电话、邮件、即时通讯软件、协同办公平台)共同完成工作任务,强调组织形式上的发散和任务上的集中。因此,在工作过程中怎样借鉴已有的经验教训、提高知识在虚拟研发团队成员之间的共享程度成为了提高虚拟研发团队绩效的重中之重[2]。

现有文献指出了知识共享对于虚拟研发团队绩效的重要性。如Pinjani等说明了在全球化虚拟研发团队中知识的共享能够促进虚拟研发团队的有效性、团队绩效以及团队成员的满意度[3]。王滢等也说明了虚拟研发团队的知识共享程度对团队绩效有正影响[4]。但绝大多数成果均把知识共享当作一个单一的行为来研究,少有研究涉及知识共享之从共享意愿到共享行为的变化是否受到其他因素的影响。此外,知识深埋于拥有者的认知中,因此知识的共享不同于普通的信息共享。信息共享是一个动机和技术的问题,而知识的共享还涉及到认知的因素。特别是对虚拟研发团队而言,物理上的距离性也阻碍了知识的直接共享,更依赖于个人认知上的认同,也少有研究以认知学为基础来探讨虚拟研发团队中知识共享的问题。而虚拟研发团队正是由一群知识工作者组成,他们需要通过各自的认知活动以及知识的共享、交换和综合来完成工作任务[5]。本文选择认知学的概念——共享心智模式(Shared Mental Model,SMM)来解释虚拟研发团队中知识共享的问题。用共享心智模式可以度量团队中的每个成员对于工作的进程、目标以及其他人员在工作中的角色期望和理解程度[6],是团队自身特质的体现。此外,虚拟研发团队中的成员基于各种沟通方式所组成的网络在本质上也是社会网络的一种,其中的知识共享也离不开团队成员所拥有的各种资本的支持。所以,本文也选择了社会资本理论作为探究虚拟研发团队中知识共享问题的出发点。社会资本是社会关系资源的集合,对于社会资本的合理应用可以让个体和组织均受益[7-8]。组织和企业的任何积累、文化和资源都可以看成是不同种类的资本。不同资本和企业自身的特质交互作用,使得企业表现出不同水平的能力。有一些文献已经验证了社会资本能够对团队知识共享产生正向影响,但是对其中作用机理的研究还没有深入。

本文拟从共享心智模式视角探讨社会资本对虚拟研发团队知识共享的影响机制,研究共享心智模式对于虚拟研发团队中知识共享意愿与知识共享行为之间的调节作用。研究结论丰富了知识共享的理论框架,也能够为组织和企业进一步提高虚拟研发团队中知识共享的程度提供指导。

二、理论背景和研究模型的提出

1.虚拟研发团队中知识共享的两个阶段:共享行为意愿与共享行为

行为意愿和行为两个概念来源于理性行为理论(Theory of Reasoned Action, TRA),主要用于预测和解释个人行为。这两个概念在计划行为理论(Theory of Planned Behavior, TPB)和技术接受模型(Technology Acceptance Model)中得到发展和广泛应用。这些理论都认为,一个人是否执行某种行为是由他/她是否具备行为意愿所决定的,因此行为意愿和行为可以用来对不同领域的行为作出解释和预测。如Lu等研究了在即时通信应用的使用过程中,用户的使用意愿对实际使用行为的显著性促进影响[9];而Janssen等则从企业社会责任出发,认为产品的社会特征、环境特征以及伦理特征都影响着顾客的购买意愿,继而对购买行为产生作用[10]。

虚拟研发团队中的知识共享行为也不例外。虚拟研发团队中的成员没有统一、固定的工作场地,没有固定的工作时间,甚至身处不同的国家、时区和文化中,因此其知识共享的具体行为更需要受到个人共享意愿和意图的促进和触发。对虚拟研发团队的成员来说,他们对于知识共享的意愿也直接反映了他们愿意付出多少努力、花费多少时间去执行知识共享的具体行为。如方洁等基于计划行为理论,从知识接受者的视角验证了知识共享意图对知识共享行为的影响作用[11];Chen等人同样以理性行为理论为出发点,研究了虚拟学习社区中的用户知识共享意愿对知识共享行为的促进作用[12]。因此,本文提出第一个假设:

假设1(H1):虚拟研发团队的知识共享意愿对知识共享行为有正向的显著影响。

2.共享心智模式及其对虚拟研发团队中知识共享意图的影响

共享心智模式的概念源于心智模式[6]。心智模式是指一个人受到成长过程、教育背景、工作经历等的共同影响所形成的独立的思维方式。这种心智模式会随着环境、时间慢慢变化,也会被他人的心智模式所影响而改变。因此,在同一个团队中,多人的心智模式就会发生碰撞、磨合。团队成员将会分享各自心智模式中对于各种事件的看法,最终朝着完成团队任务目标的方向形成一种心照不宣的默契,完成个人心智模式到统一的团队层面心智模式的升华——即共享心智模式。因此团队的共享心智模式意味着团队成员对于复杂、动态、模糊的项目环境的共同理解,有利于成员对团队中发生的事件有相似的解释,能够帮助团队在遇到不确定的挑战时降低风险,对不确定的需求作出类似的预测,同时还能解决团队中的冲突矛盾以及提高团队工作效率[6]。针对共享心智模式在知识共享中的作用或影响的研究成果并不算多,但是既然共享心智模式意味着团队成员具备相似的思维过程,则具有高水平共享心智模式的团队能够通过重构团队成员的知识结构来帮助我们理解团队工作者的情况,例如使用相似的观点来看待和解决问题[13]。Swaab等认为高水平的共享心智模式说明团队成员拥有解决问题的共同看法,同时团队也具备友好的工作气氛,这些均有助于团队中的知识共享[14]。同时,也有研究验证了在信息系统开发团队中,共享心智模式能够促进团队的知识共享水平[5]。

以上的研究均把共享心智模式作为一个整体,或者仅从某个特定的角度来研究,而共享心智模式本质上是一个多维变量,其分类方法也有四类型、三分法和两结构之说。四类型说认为共享心智模式包括设备或技术、团队任务、团队交互作用及队友四个方面;三分法中共享心智模式有知识、态度和行为三个方面的内容;而使用最多的是两结构说,一个维度关注团队的任务,另一个维度强调团队中的成员,两者共同构成团队工作的核心要素。我们参考Yang等人的说法,把这两个维度分别命名为“任务型共享心智模式”(Task-related SMM)和“成员型共享心智模式”(Member-related SMM)[6]。

任务型共享心智模式是团队成员对任务的理解、完成方式、度量维度等方面所达成的认知一致性,较容易建立,但容易随着任务的属性不同而改变,稳定性较低。成员型共享心智模式是对团队成员的个性、互动方式等方面有类似的理解,需要较长的时间建立,但稳定性较高。在任务型共享心智模式较高的虚拟研发团队中,团队成员对如何完成任务有类似的看法,如完成任务需要哪些资源、成员间的工作如何划分等。因此虚拟研发团队成员会有分享与任务相关资源以最终达到任务完成目的的倾向和态度。同样,在具有高水平成员型共享心智的虚拟研发团队中,团队成员对彼此有着深刻的了解和信任,具备和谐的虚拟研发团队工作氛围,对谁具备哪些知识以及自己具备的知识谁需要都有相似的认知,这种认知、信任以及和谐的团队氛围也会促使团队成员愿意通过彼此的互动去分享知识。Chen、 Ho以及Bock等人的研究都从理性行为理论出发,说明了知识共享中参与者对知识共享的态度能够影响知识共享意愿的形成[12,15-16],而Huang Q和Huang E Y等人也分别研究了团队成员间的信任、和谐关系以及互动交流对于知识共享意愿的影响[17-18]。因此,本文提出以下假设:

假设2(H2):任务型共享心智模式对虚拟研发团队的知识共享意愿有正向的显著影响。

假设3(H3):成员型共享心智模式对虚拟研发团队的知识共享意愿有正向的显著影响。

同时,虚拟研发团队的知识共享意愿对知识共享行为的作用也受到了两类共享心智模式的调节影响。随着任务型共享心智模式水平的提高,团队成员对于任务的完成方式、所需资源的认识进一步统一。由于虚拟研发团队成员没有物理上的实际接触,这种进一步的统一可能会抑制知识共享行为的发生,原因在于团队成员在虚拟连接的作用下都认为按照认知中的安排去执行就好了,反而忽略了具体实施知识共享行为。但是,具有高水平成员型共享心智模式的团队成员由于对彼此有深刻的理解,也就更加了解他们需要高程度的知识共享行为来处理虚拟研发团队内部的工作,也更理解知识共享行为能够帮助他们更好地完成工作[19]。此时的共享心智模式好似一种催化剂,能够促进知识共享意图向知识共享行为的转变。因此本文提出以下假设:

假设4(H4):随着任务型共享心智模式水平的提高,虚拟研发团队的知识共享意愿对知识共享行为的影响程度降低。

假设5(H5):随着成员型共享心智模式水平的提高,虚拟研发团队的知识共享意愿对知识共享行为的影响程度也随之增强。

3.社会资本对虚拟研发团队中知识共享行为意愿及共享心智模式的影响

社会资本的概念基于社会网络而提出,被定义为社会网络中的个体所拥有的一系列资源集合,个体依靠这些资源来进行不同的社会活动,如沟通交流、信息交换等[8]。社会资本是一个复杂的概念,对其进行进一步分类的观点有很多,但是影响力最广泛、被最多人采纳的是Nahapiet等人提出的分类形式:结构社会资本、认知社会资本和关系社会资本[20]。结构社会资本包括社会成员间一切形式的关系,社会成员利用这些关系来交换信息,进一步了解他们的伙伴,促进他们在团队中的任何活动。关系社会资本用来形容在社会交流的过程中形成的一系列财产,包括信任、规范、认同和义务。认知社会资本探讨社会成员对于此种资源的共享以及这种资源可以带来类似的想法、判断以及对工作和任务的理解,包括共有编码、共有语言和共有叙事。

由于社会资本意味着团队和个人所拥有的资源及其资源的集合,因此其对团队中的知识共享具备很强的解释能力。Chang等认为社会资本理论三个维度中的具体因素,如结构社会资本中的社交互动,关系社会资本中的信任、认同和互惠性,认知社会资本中的共享语言,分别对虚拟团队中的知识共享行为(质量和数量)有不同程度的影响[21]。Robert等把社会资本的三维度当作整体,研究其对依靠电子技术进行沟通的工作团队中的知识整合的影响作用[22],实证结果显示关系资本和认知资本能够对知识整合产生正向的显著影响。Yang等单独检验了关系社会资本中的信任和共享价值对于隐性知识共享意图的显著性影响机制[23]。

与此同时我们还发现,少有文献对社会资本与共享心智模式之间的关系进行研究。Xiang等通过对信息系统开发团队的研究发现,社会资本的三个维度均为该团队共享心智模式的前因变量[5],但是并没有对共享心智模式进行分类,而是将其作为一个整体来研究。团队的共享心智模式源于成员的个体心智模式,个体心智模式通过成员间的交流、碰撞,逐渐融合、稳定,形成团队的共享心智模式。因此,共享心智模式的形成离不开团队基于各种社会资本的支持与协作。特别是对于虚拟研发团队来说,不具备面对面交流的便利性和随机性,则更需要基于成员间的各种社会资本,如社交联系、信任以及理解等,形成对任务的统一看法以及团队成员间的相似认知。因此本文提出以下假设:

假设6a(H6a):社会资本理论中的结构资本对虚拟研发团队的任务型共享心智模式有正影响。

假设6b(H6b):社会资本理论中的关系资本对虚拟研发团队的任务型共享心智模式有正影响。

假设6c(H6c):社会资本理论中的认知资本对虚拟研发团队的任务型共享心智模式有正影响。

假设7a(H7a):社会资本理论中的结构资本对虚拟研发团队的成员型共享心智模式有正影响。

假设7b(H7b):社会资本理论中的关系资本对虚拟研发团队的成员型共享心智模式有正影响。

假设7c(H7c):社会资本理论中的认知资本对虚拟研发团队的成员型共享心智模式有正影响。

4.假设模型的提出

综上,本研究提出的假设模型如图1所示。

三、研究过程

1.研究方法和样本选择

本次研究通过问卷调查的形式在总部位于武汉和深圳的大型企业收集数据。首先,笔者选取了相关的10个著名的且具有虚拟研发团队工作形式的IT企业。IT企业的虚拟研发团队具备高科技、高压力和知识密集等特点,因此非常具有代表性。然后分别通过电话和电子邮件与这10家企业联系,向他们解释这次研究的主要内容和研究意义,并邀请他们加入,最终,得到了8家企业的反馈,同意配合笔者的调查。笔者向这8家企业分发了问卷,得到了345份回复。在删除了无效问卷之后,一共收集到332份有效问卷,最终数据涉及72个团队。样本人口特征如表1所示。

表1 样本人口特征

2.共享心智模式以及其他变量在团队中的度量

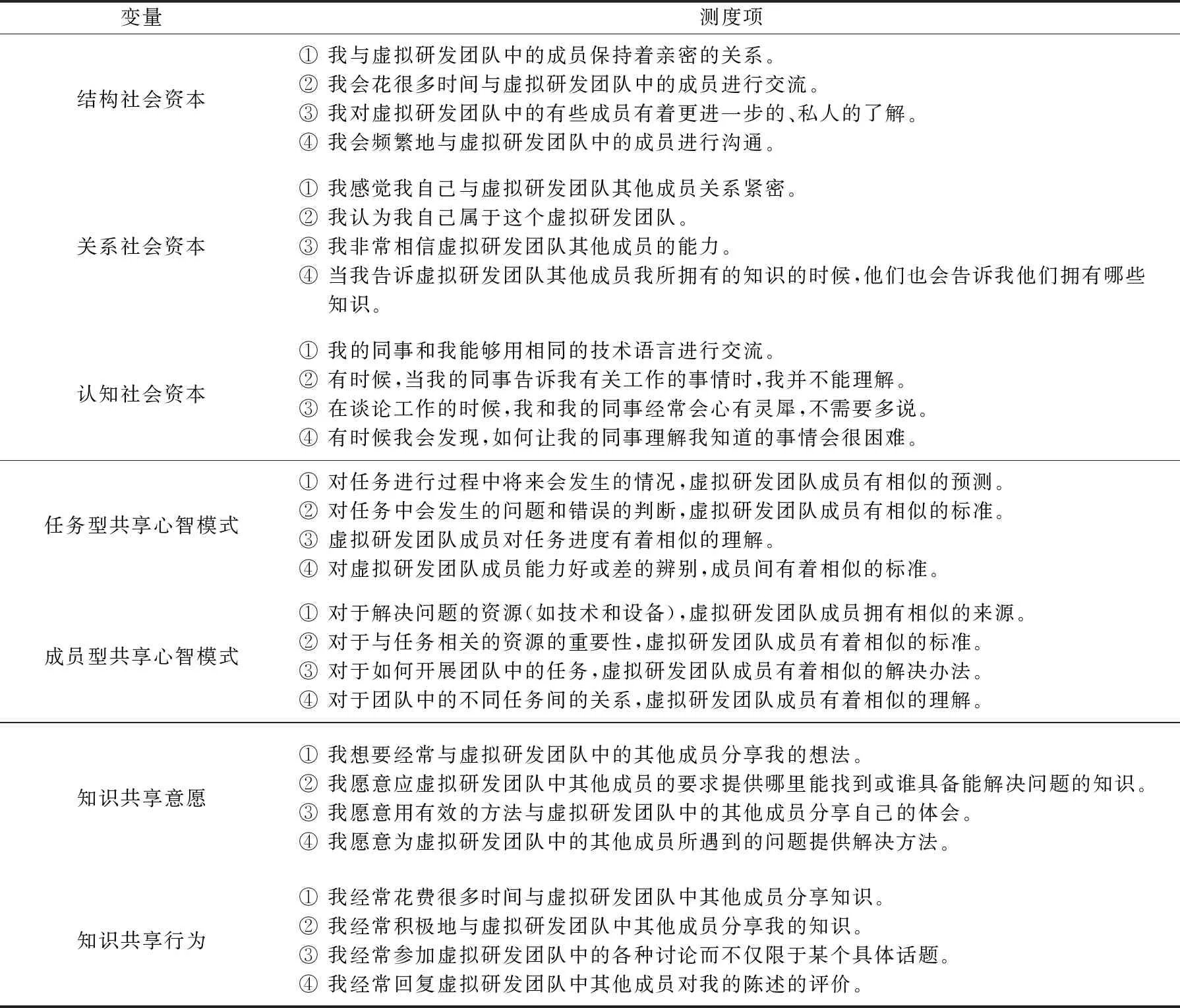

对于共享心智模式进行定量研究存在一定的难度。原因在于共享心智模式属于认知心理学范畴的概念,对个体的认知心理因素进行测量存在一定程度的不确定性和不准确性。同时共享心智模式是属于团队层面的变量,如何使用个体测量指标来表征团队指标也是一个难点。现在有三种主流的对共享心智模式进行度量的方法。第一种为实验设计法,通过模拟某一特定的情境,界定和控制自变量、因变量以及无关变量,尽量能够简洁清楚地得出自变量和因变量的关系。第二种方法为心理建模,从感知、认知、情绪、情感以至群体活动的角度对人的行为和心理进行建模和仿真,把行为变量通过各种数据采集的方式量化,进而研究其内在的心理因素。第三种方法为问卷调查法,通过让被试填写成熟的SMM量表来得到团队的SMM程度。第一种方法需要聚集大量被试进行实验测试,因此比较费时费钱,同时如何设计实验内容也需要周密的计划。第二种方法需要使用精密仪器采集和分析个体的行为数据,例如通过医学仪器获取个体脑电波的变化进而量化分析。因此,本文选择第三种方法——问卷调查来度量共享心智模式。对任务型共享心智模式与成员型共享心智模式的度量的成熟问卷来自Yang等人的研究成果[6],其他的变量的测度均通过成熟的量表。社会资本中的结构维度的量表来自Chiu等人的文章[24],认知维度和关系维度的量表选自Hooff等人的研究[25],对知识共享意愿和知识共享行为的度量参考了Chen等人的文章[12]。具体的量表如表2所示。

由于共享心智模式是一个团队层面的变量,[cm21]而且研究对象是虚拟研发团队中的知识共享问[cm]

表2 变量的测度量表

题,因此本文的研究层面是团队而不是个人。因为本研究涉及到的所有变量均是在个人层面度量的,所以在进行数据计算之前首先必须判断能否把个人层面的变量聚集到团队层面。根据聚合对象,选取了两组组间相关系数(ICC)来验证数据聚合的效果(见表3)[22]。ICC(1)用来检验组内的一致程度,或者称之为组内某位成员的看法能否代表整个小组的意见。如果ICC(1)的值超过了0.3,那么就认为个体层面的数据能够通过聚合代表团队层面的数据。ICC(2) 用来检验样本团队平均值的有效性。如果 ICC(2)大于0.7,就可以在团队层面上接受个体数据的聚合。从表3可以看出,对于所有需要聚合的变量,ICC(1)均[cm21]大于0.3,同时ICC(2)也是大于0.7的,因此可[cm]

表3 数据聚合分析

以说本次研究的个体数据能够聚合到团队层面来代表团队的情况。

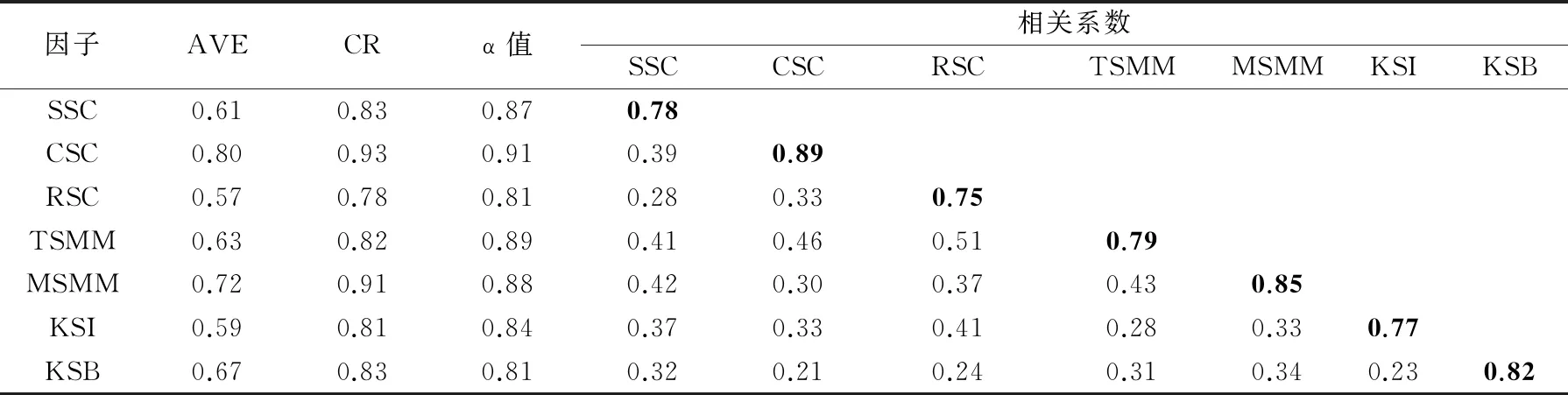

3.信度效度分析

本研究使用结构方程模型的方法来检验研究中提出的假设,同时选择SmartPLS作为检验工具[26],用验证性因子分析来检验模型的信度和效度。模型的KMO值为0.871,因此可以进行进一步的因子分析,结果见表4。从表4中的数据可以看出,每个变量的测度项的Cronbach’s alpha系数(即α值)均在0.8以上,复合信度(CR)均大于0.7,表明因子的测量指标有很好的信度。每个因子的AVE值均大于0.5,表示因子的测量指标有很好的收敛效度。同时从表4中的数据也能看出,所有因子的AVE平方根(对角线标黑数据)均大于与其他因子的相关系数,因此,本模型具有良好的区别效度。

4.模型检验

本文的模型检验分三步进行。第一步使用结构方程模型的方法对整个模型中的11个假设进行检验。第二步完成共享心智模式中介效用的检验,中介变量的检验也包含两种方法:一是选择比

表4 信度效度分析结果

[cm21]较解释方差R2来判断共享心智模式的加入是否[cm]提高了社会资本对虚拟研发团队知识共享意向的解释力度[6],如果在加入共享心智模式后的模型中(最终模型),对知识共享意向的解释方差R2大于不包含共享心智模式的模型(检验模型),则说明共享心智模式的加入有利于对虚拟研发团队中知识共享意向的解释,是有意义的;二是采用回归分析来考察两类共享心智模式的中介作用,继而判断其为部分中介作用还是完全中介作用[27]。第三步采用考察交叉项的回归系统是否显著的方法检验两类共享心智模式的调节作用[28]。具体步骤如下:

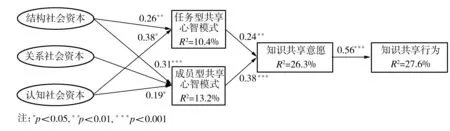

第一步选取SmartPLS作为研究软件,检验结果如图2所示。所有9个关于直接影响的假设有8个得到验证,只有关系社会资本对任务型共享心智模式作用的假设H6b是不显著的。同时,除了两类共享心智模式一起解释了知识共享意愿26.3%的变化,知识共享意愿也解释了知识共享行为27.6%的变化,而社会资本分别对任务型共享心智模式和成员型共享心智模式的解释力度分别为10.4%和13.2%。

图2 模型假设检验结果

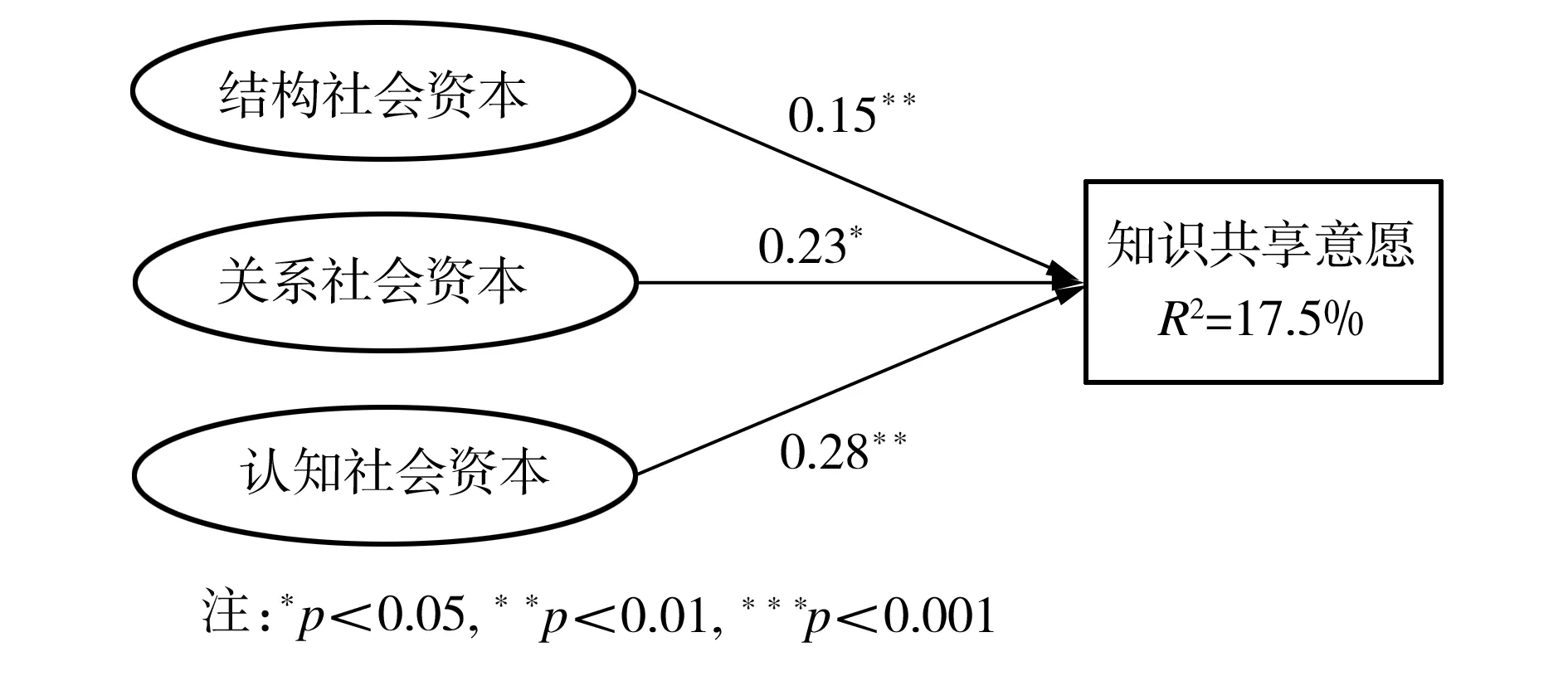

第二步首先使用SmartPLS来检验共享心智模式是否能够增强社会资本对虚拟研发团队知识共享的解释力度。图3为检验模型,只包含有社会资本的三个维度对知识共享意愿的直接作用。结果显示结构社会资本、关系社会资本、认知社会资本均对虚拟研发团队中的知识共享意愿有[cm21]显著性的正影响,且能够解释知识共享意愿[cm]17.5%的变化。而在最终模型中,经过共享心智模型的作用,对知识共享意愿的解释力度达到了26.3%,这说明共享心智模型的加入确实能够提高虚拟研发团队对知识共享意愿的解释程度,用共享心智模式来解释知识共享意愿也是合理的。

图3 检验模型

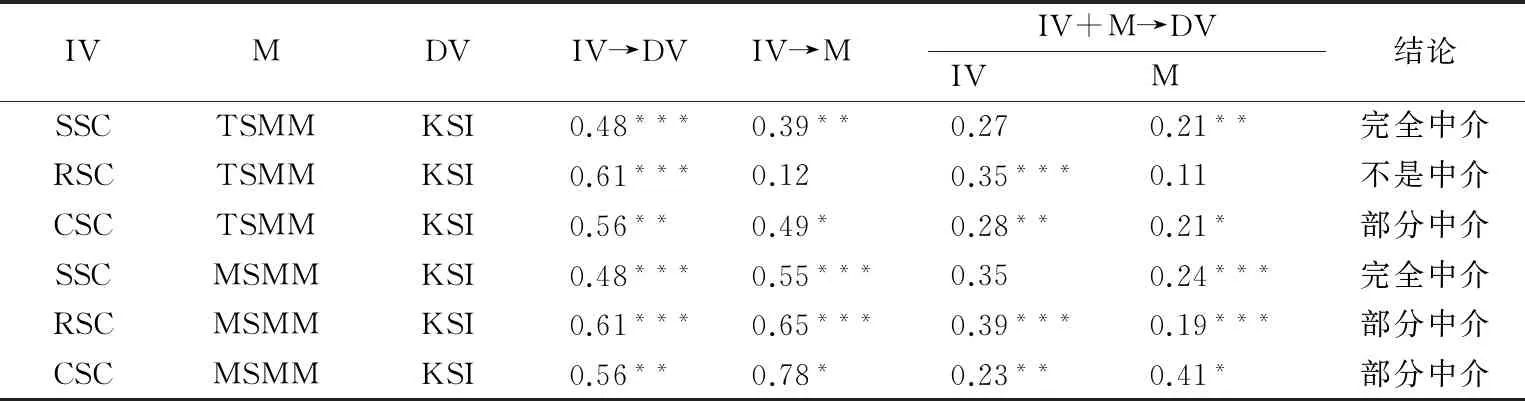

随后采用回归分析的方法来考察任务型共享心智模式和成员型共享心智模式的中介作用(见表5)。通过表5可知,任务型共享心智模式不是关系社会资本和虚拟研发团队的知识共享意愿的中介变量(0.12不显著);任务型共享心智模式和成员型共享心智模式均完全中介于结构社会资本和虚拟研发团队的知识共享意愿(0.27和0.35均不显著);任务型共享心智模式和成员型共享心智模式均部分中介于认知社会资本和虚拟研发团队的知识共享意愿(0.56>0.28, 0.56>0.23);成员型共享心智模式部分中介于关系社会资本和虚拟研发团队的知识共享意愿(0.61>0.39)。

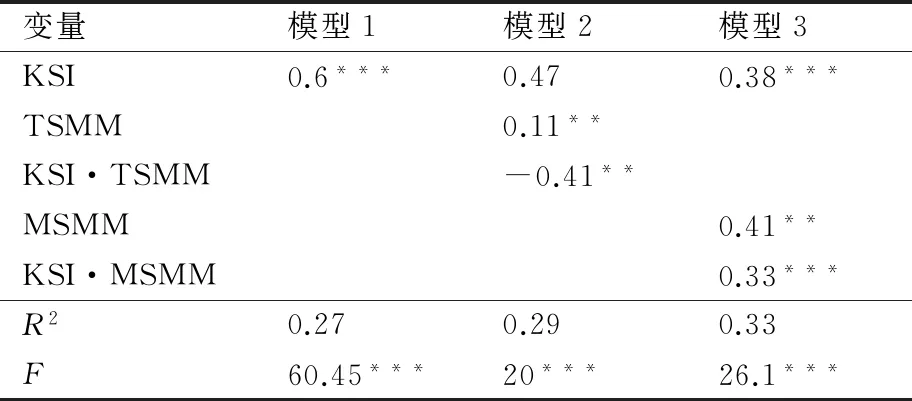

第三步使用回归分析的方法对假设中的2个调节关系(H4和H5)进行检验,结果如表6所示。三个模型的因变量均为虚拟研发团队中的知识共享行为,模型1的自变量仅为知识共享意愿,模型2中加入了任务型共享心智模式以及任务型共享心智模式与知识共享意愿的乘积项两个自变[cm21]量,模型3中加入了成员型共享心智模式以及成[cm]员型共享心智模式与知识共享意愿的乘积项两个

表5 共享心智模式的中介作用

注:IV为自变量,M为中介变量,DV为因变量;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

自变量。从表6中可以看出,两个交叉相乘项的[cm21]BETA系数均为显著,这说明任务型共享心智模[cm]式和成员型共享心智模式对虚拟研发团队中知识共享意图和知识共享行为的调节作用均成立,假设4(H4)和假设5(H5)得到验证。

表6 变量调节作用的检验结果

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

四、结果讨论

通过本文的数据收集和分析能够得到以下结论:

1. 虚拟研发团队中的知识共享意愿能够促进知识共享行为,并且受到共享心智模式的调节

对假设1(H1)的支持表明在虚拟研发团队中知识共享意愿越高,就越能够促进具体的知识共享行为。虚拟研发团队的工作离不开知识共享的促进,因此可以通过提高知识共享意愿来影响知识共享行为。对假设4(H4)的证明验证了任务型共享心智模式确实能够调节虚拟研发团队中知识共享意愿对知识共享行为的影响,而其BETA系数为负,也说明了随着任务型共享心智模式的提高,知识共享意愿对知识共享行为的影响程度会逐渐降低,这进一步说明了任务型共享心智模式的不稳定性。任务型共享心智模式源于对某个特定的团队任务的共同认知,基于具体任务的特点,因此不太能够从本质上促进知识共享意愿向知识共享行为的转化。而对假设5(H5)的证明验证了成员型共享心智模式确实能够调节虚拟研发团队中知识共享意愿对知识共享行为的影响,且其BETA系数为正,说明了随着成员型共享心智模式的提高,知识共享意愿对知识共享行为的影响程度也会逐渐升高。这也是因为成员型共享心智模式基于对虚拟研发团队成员的认识和理解,具有较高的稳定性。成员型心智模式越高,把知识共享意愿变为实际知识共享行为的可能性就越大。

2.两类共享心智模式能够影响虚拟研发团队中的知识共享意愿,并且针对不同的社会资本扮演不同的中介影响类型

对假设2(H2)和假设3(H3)的验证说明了在虚拟研发团队中两类共享心智模式确实能够促进知识共享意愿。如果虚拟研发团队中对团队任务有统一的认识,对团队成员有类似的了解,愿意为了完成任务而共享自己所拥有的资源,也知道该向哪位成员寻求帮助,就容易影响虚拟研发团队中知识共享的氛围和倾向,最终形成知识共享的意愿。

与此同时,除去任务型共享心智模式对关系社会资本和知识共享意愿不构成中介影响,两类共享心智模式的中介效应也得到了不同程度的证明,其中,两类共享心智模式完全中介结构社会资本与知识共享意愿之间的关系。这说明单纯的物理上的联系并不足以激发虚拟团队的知识共享意愿,而需要在建立任务型共享心智模式和成员型共享心智模式的基础上进行。认知社会资本与知识共享意愿之间的关系被两类共享心智模式部分中介,以及成员型共享心智模式部分中介关系社会资本与知识共享意愿之间的关系,则说明共享心智模式的建立能够对扩大关系社会资本和认知社会资本对知识共享意图的影响程度。

3. 社会资本有条件地成为虚拟研发团队构建共享心智模式的前因变量

社会资本的三个维度和共享心智模式两个类型之间的6个直接影响有5个得到了验证,其中针对任务型共享心智模式、结构社会资本与认知社会资本(H6a和H6c)对其具有显著性影响。任务型共享心智模式是对虚拟研发团队的工作任务有类似的处理步骤、方法以及分配方案,需要通过各自的社交网络交流以及统一的工作流程来实现。而社会资本的三个维度与成员型共享心智模式之间的三个假设(H7a, H7b, H7c)都得到了证明,说明结构社会资本、关系社会资本和认知社会资本三个变量都是成员型共享心智模式的前因变量。成员型共享心智模式意味着对团队成员在认知上的了解与认同,可以依靠紧密的社会网络交互、团队成员间的互惠互信以及统一的工作语言和工作方式认知来形成。

本文中唯一一个没有被证明的假设是H6b,意味着在虚拟研发团队中,关系社会资本对任务型共享心智模式没有显著性影响。这说明关系社会资本的变化不会影响任务型共享心智模式的形成,这也与虚拟研发团队以及任务型共享心智模式的特点有关。由于虚拟研发团队成员在地理位置甚至是国家时区之间的差异,没有可能像普通团队一样有面对面讨论任务如何开展的机会,而任务型共享心智模式是对任务的相似理解,在虚拟研发团队中这种理解只能通过团队成员之间的交互(结构社会资本)以及团队中对任务的政策规定(认知社会资本)等手段来实现。因此关系社会资本所代表的互惠、信任等因素没能发挥出应有的作用,这也进一步强调了在虚拟研发团队中促进团队成员间互相帮助和信任的重要性。

五、结语

本文从意愿和具体行为两个阶段研究了虚拟研发团队中的知识共享问题。基于共享心智模式的中介作用分析了社会资本的三个维度对知识共享意愿的作用,同时分析了知识共享意愿对知识共享行为的影响也会起到任务型共享心智模式和成员型共享心智模式的调节作用。研究结果说明,研究共享心智模式之虚拟研发团队中知识共享意愿的作用是有积极意义的。在任务型和成员型两类共享心智模式的作用下,虚拟研发团队中社会资本对知识共享意愿的解释力度得到进一步提高。

研究结论能够指导企业虚拟研发团队的工作,特别是知识共享过程。第一,高水平的共享心智模式对于虚拟研发团队中的知识共享非常重要。企业的领导和虚拟研发团队成员必须关注工作过程中共享心智模式的构建,企业需要帮助虚拟研发团队成员提供形成共享心智模式的机会。例如,可以通过培训等形式使虚拟研发团队成员有机会在生活上实现真实的接触,目的在于帮助虚拟研发团队成员之间尽快熟悉,同时对知识工作形成相似的处理态度和方法等。第二,由于本文中调节作用显著的两个假设中有一个BETA系数为负,说明虚拟研发团队中任务型共享心智模式的不稳定性。因此,在以任务型共享心智模式为主的虚拟研发团队中,一方面要通过对任务的理解认识以及对任务的专注度加强其稳定性,另一方面,通过建立更为稳定的成员型共享心智模式来补充。第三,关系资本对任务型共享心智模式影响的不显著,愈发突出了虚拟研发团队成员间相互信任、互帮互助概念形成的重要性。虚拟研发团队的作用大于个人努力的单纯相加正是因为团队这种工作形式能够起到“一加一大于二”的效果,而良好的团队关系和工作氛围是基础。第四,通过我们的数据调查发现,目前我国企业中的虚拟研发团队由于存在员工离职率较高、彼此竞争激烈等问题,导致普遍共享心智水平偏低。因此企业也要制定相应的制度来保障虚拟研发团队成员的稳定性以及提供支持知识共享行为的有关政策和技术手段。

[1] 林敏,李南,吴贵生.研发团队知识交流网络结构的实证研究[J].科研管理, 2012,33(9):63-70.

[2] 陈光华,梁嘉明,杨国粱.研发团队特征对产学研合作创新的影响研究[J].软科学,2014,28(12):15-18.

[3] Pinjani P,Palvia P.Trust and knowledge sharing in diverse global virtual teams[J].Information & Management,2013,50(4):144-153.

[4] 王滢,邓春平,郭馨梅,等.移动社交媒体对虚拟团队知识共享的作用研究[J].情报理论与实践,2015,38(11):59-63.

[5] Xiang C,Lu Y,Gupta S.Knowledge sharing in information system development teams: examining the impact of shared mental model from a social capital theory perspective[J].Behaviour & Information Technology,2013,32(10):1024-1040.

[6] Yang H D,Kang H R,Mason R M.An exploratory study on meta skills in software development teams:antecedent cooperation skills and personality for shared mental models[J].European Journal of Information Systems,2008,17(1):47-61.

[7] 徐超,池仁勇.企业家社会资本、个人特质与创业企业绩效——基于中国创业板上市公司的实证研究[J].软科学, 2014,28(4):57-61.

[8] Karahanna E,Preston D S.The effect of social capital of the relationship between the CIO and top management team on firm performance[J].Journal of Management Information Systems,2013, 30(1):15-55.

[9] Lu Y, Zhou T,Wang B.Exploring Chinese users’acceptance of instant messaging using the theory of planned behavior,the technology acceptance model,and the flow theory[J].Computers in Human Behavior,2009,25(1):29-39.

[10]Janssen C,Vanhamme J.Theoretical lenses for understanding the CSR-consumer paradox[J].Journal of Business Ethics,2015,130(4): 1-13.

[11]方洁,龚立群,张亚军.基于知识接受者视角的虚拟团队知识共享行为研究[J].图书馆理论与实践,2013(12):60-63.

[12]Chen I Y L,Chen N S,Kinshuk.Examining the factors influencing participants’ knowledge sharing behavior in virtual learning communities[J].Educational Technology & Society,2009,12(1): 134-148.

[13]Kang H R,Yang,H D,Rowley C.Factors in team effectiveness: cognitive and demographic similarities of software development team members[J].Human Relations,2006,59(12):1681-1710.

[14]Swaab R I,Postmes T,Neijens P.Multiparty negotiation support: the role of visualization’s influence on the development of shared mental models[J].Journal of Management Information Systems,2002, 19(1):129-150.

[15]Ho S C,Ting P H,Bau D Y,et al.Knowledge-sharing intention in a virtual community: a study of participants in the Chinese wikipedia[J].Cyberpsychology,Behavior,and Social Networking, 2011,14(9):541-547.

[16]Bock G W,Zmud R W,Kim Y G.Behavioral intention formation in knowledge sharing: examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate[J].MIS Quarterly,2005,29(1):87-111.

[17]Huang Q,Davison R M,Gu J.The impact of trust,guanxiorientation and face on the intention of Chinese employees and managers to engage in peer-to-peer tacit and explicit knowledge sharing[J].Information Systems Journal,2011,21(6):557-577.

[18]Huang E Y,Huang T K.Understanding the effect of innovative climate and interaction involvement on user intention to share knowledge[C].The 45th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS),Hawaii,2012.

[19]Ellis S,Margalit D,Segev E.Effects of organizational learning mechanisms on organizational performance and shared mental models during planned change[J].Knowledge and Process Management, 2012, 19(2):91-102.

[20]Nahapiet J,Ghoshal S.Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage[J].Academy of Management Review,1998, 23(2):242-266.

[21]Chang H H,Chuang S S.Social capital and individual motivations on knowledge sharing:participant involvement as a moderator[J]. Information & Management,2011,48(1):9-18.

[22]Robert L P,Dennis A R,Ahuja M K.Social capital and knowledge integration in digitally enable teams[J].Information Systems Research,2008,19(3):314-334.

[23]Yang S C,Farn C K.Social capital, behavioural con-trol,and tacit knowledge sharing—a multi-informant[cm] design[J].International Journal of Information Management,2009,29(3):210-218.

[24]Chiu C M,Hsu M H,Wang E.Understanding knowledge sharing in virtual communities: an integration of social capital and social cognitive theories[J].Decision Support Systems,2006,42(3):1872-1888.

[25]Van den Hooff B,Huysman M.Managing knowledge sharing: emergent and engineering approaches[J].Information & Management,2009,46(1): 1-8.

[26]Howell J M,Hall-Merenda K E.The ties that bind: the impact of leader-member exchange,transformational and transactional leadership, and distance on predicting follower performance[J]. Journal of Applied Psychology,1999,84(5):680-694.

[27]Baron R M,Kenny D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[28]Carte T A,Russell C J.In pursuit of moderation: nine common errors and their solutions[J].MIS Quarterly,2003,27(3):479-501.

[责任编辑 勇 慧]

2016-06-01

湖北省教育厅人文社会科学青年基金项目(编号:13Q002);武汉科技大学青年基金项目(2016XZ043).

向纯洁,武汉科技大学管理学院讲师,博士,主要从事团队行为、社会化媒体研究.

C936

A

10.3969/j.issn.1009-3699.2017.01.017

- 武汉科技大学学报(社会科学版)的其它文章

- 我国高等教育区域发展不均衡:问题、原因与对策

- 乡土中国与转型社会

——中国基层的社会结构及其变迁