城镇化过程中农转非居民的贫困消减

蒋和超

(南京大学 社会学院,江苏 南京 210023)

城镇化过程中农转非居民的贫困消减

蒋和超

(南京大学 社会学院,江苏 南京 210023)

基于中国综合社会调查数据和成都贫困调查的实地访谈资料,对城镇化的贫困消减作用进行研究。通过比较城市原住居民与农转非居民的贫困发生率,研究发现:与城市原住居民相比,农转非居民的贫困发生率显著更高,且农转非居民内部的贫困发生率存在群体差异,被动市民化者的贫困发生率显著高于主动市民化者。造成这一结果的原因是户籍变更的贫困消减作用存在制度滞后效应,且被动市民化者居住地的经济发展水平相对更差,市民化的收益相对较小。这意味着新型城镇化建设应该让有市民化意愿的农村居民先进入城市,再在经济发展的基础上,将城郊变为城市,将农村居民变为城市居民。

城镇化; 农民市民化; 贫困发生率; 原住居民; 农转非居民

一、引言

在新型城镇化建设背景下,反思过去30多年城镇化建设的经验与问题是当前政府和学界共同关注的话题。特别是《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》实施以来,如何有效地“全面提高城镇化质量,加快转变城镇化发展方式,以人的城镇化为核心,有序推进农业转移人口市民化”成为一种迫切需要。城镇化的本质是人的城市化,以往城镇化存在典型的“建设性破坏”[1],是以土地为核心的“物的城镇化”,人口城镇化滞后于土地城镇化[2-3],这使得以人的城镇化为核心的新型城镇化成为现阶段中国城镇化发展的新方向。

“人的城镇化”是一个综合性的概念,它既包括农村居民的户籍变更,还包括生产生活方式全方位地向城市居民转变。在城镇化的研究领域,学者们对农民市民化的考察主要集中在城市融合和身份认同等议题[4-6],而对农转非居民的生活方式较少提及。当前,有学者注意到了这个问题,比如文军[7]和李强[8]等就曾指出,如果农转非居民没有实现生产生活方式的全方位转变,那么其市民化只不过是被动城镇化。可见,生活方式是衡量农民市民化程度更重要的一个维度。根据城乡迁移理论,城乡流动具有消减贫困的作用,如果农村居民迁往城市居住,那么其生活水平将会有所提高[9-12]。这意味着对农转非居民的生活水平的考察也可以从贫困发生率着手,对比分析农转非居民与农村居民、城市居民的差异。就城镇化建设而言,如果农转非居民与城市居民的贫困发生率没有显著差异,则表明农转非居民较好地融入了城市社会,实现了市民化,反之则说明其市民化程度还相对较低。因此,本文试图以贫困发生率为测量指标,结合中国综合社会调查数据和城市贫困调查的实地访谈资料,评估农转非居民的生活水平及其贫困的影响因素,探寻新型城镇化背景下农民市民化的有效途径。

二、文献回顾与假设

在贫困研究中,学者们尤其重视人口特征对贫困发生率的影响。如果农转非居民与城市原住居民的贫困发生率存在差异,那么这种差异首先是一种人口特征差异,即城里人和农村人的差异,其实质反映的是城乡不平等和居住不平等。所以如果农转非居民发生户籍变更和居住空间转换,那么其生活水平就有可能得到相应的改善。

(一)户籍变更对贫困发生率的影响

户籍制度塑造了当前中国城乡居民的收入机会和结构。与城市原住居民不同,农转非居民是通过户籍变更获得城市户籍的,经历了户籍变更的农转非居民将会受到户籍制度更为复杂的影响。这表现在两个方面:一是户籍转换有助于消减农业转移人口的贫困,户籍变更不仅让农转非居民进入了收入相对较高的城市地区,还使其摆脱了户籍制度塑造的不平等的社会结构的影响。以往研究表明,户籍制度会显著影响农村居民的就业机会和结构[13-14],拥有农村户籍的劳动者还很难进入体制内或高工资行业和岗位[15-16],面临职业隔离和户籍歧视[13-14]。这意味着户籍变更能改善农转非居民的现实处境,农业人口向城镇和非农产业转移也被证明是消减贫困的重要途径[9-12]。二是农转非居民可能受到户籍分割的持续影响,户籍变更的贫困消减作用可能存在制度滞后效应。这是因为户籍变更虽然从制度层面保障了农转非居民享有与城市原住居民同等的生活和发展机会,但是农转非居民可能在城市地区生活的时间还不够长久,因户籍变更而拥有的制度保障对农转非居民生活状况的改善效果还尚未显现,致使农转非居民仍然保持着相对较高的贫困发生率。据此,提出如下假设:

假设1:户籍变更的贫困消减作用存在制度滞后效应,即农转非居民在城市生活的时间越长,其贫困发生率越低。

(二)经济发展对贫困发生率的影响

除了户籍变更,农转非居民的居住空间大多也发生了转换,不同的居住空间意味着不同的经济社会环境。研究发现,经济发展与贫困发生率存在着因果联系。比如攸频和田菁通过时间序列分析和格兰杰因果检验,发现人均纯收入能够预测贫困发生率的变化[19]。这对解释城乡居民贫困发生率差异具有重要的意义:根据经济学“城市偏向”理论,城市化具有优先城市发展的政策偏好,并在资源配置上存在“大都市偏向”,这种资源配置方式一方面牺牲了农民的利益,导致他们长期处于贫困状态[20];另一方面牺牲了小城镇公平发展的机会,优先满足较大城镇的发展,并导致经济相对欠发达的城郊和小城镇的总体贫困发生率高于较大的城镇[21]。因此,农转非居民与城市原住居民的生活水平、贫困发生率就可能是经济发展在空间位置上的具体展现。一旦农村居民通过户籍变更成为城市居民,他们也就摆脱了城乡分割造成的边缘地位,成为“城市偏向”政策的受益者,但是农转非居民迁入地的城市区位是不一样的,有的家庭迁入了大都市,有的家庭迁入了城市中心,而有的家庭迁入了城郊或者小城镇,不一样的城市区位决定了他们分享经济发展成果的多寡。一般地,迁入地的经济发展水平越高,其所能享受的经济社会福利就越多,生活水平就会越好。据此,提出如下假设:

假设2:经济发展状况影响农转非居民的生活水平,即农转非居民居住地的经济发展程度越高,其贫困发生率越低。

三、数据、变量与模型

(一)数据来源

本文通过分析中国综合社会调查(CGSS)2012年的调查数据来验证上述研究假设。鉴于贫困发生率的分析单位是户,且比较的是农转非居民与城市原住居民的贫困发生率的差异,在分析时,笔者排除了调查样本中户口登记类型是集体户的样本,排除了户籍性质是农村户籍的样本。经过筛选,共计获得有效样本5210个。

(二)变量设置

文章的核心变量包括贫困发生率、市民类型、获得非农户籍的时间长度和经济发展状况等变量。在2012年的调查问卷中详细询问了被访者的家庭收入、家庭人口数、户口登记状况、获得非农户口的时间和获得非农户口的主要原因,从中可以获得每个家庭的人均收入、获得非农户籍的时间长度,市民类型等变量。

贫困发生率是本研究的因变量,根据2011年的国家贫困线标准,将家庭人均纯收入低于2300元/年的家庭户记为贫困户,将家庭人均纯收入低于3450元/年(即家庭人均纯收入低于国家贫困线1.5倍)的家庭户记为贫困边缘户,其他家庭为非贫困家庭,然后将非贫困户赋值为1,贫困边缘户赋值为2,贫困户赋值为3,构建出一个贫困发生率的定序变量,数值越大即表示该家庭的贫困可能性越大。

获得非农户籍的时间长度是指农村居民获得非农户口以来的时间长度,根据数据采集年份(2012年)减去农村居民获得非农户口的年份计算而得,城市原住居民获得非农户籍的时间长度用其年龄替代。

市民类型包括农转非居民与城市原住居民两大类,根据农转非居民获得非农户籍的主观意愿,笔者进一步将农转非居民划分为主动市民化者和被动市民化者。因升学、参军、工作(包括招工)、转干、家属随转、购房而获得非农户籍的居民记为主动市民化者,将因征地(包括村改居)、户口改革,当地不再有农业户口和其他原因而获得非农户籍的居民记为被动市民化者。

经济发展,文章中经济发展的数据来自《中国区域统计年鉴2012》,《中国区域统计年鉴2012》提供了各个区县详细的区域统计资料,包括人均GDP、失业率、社会保障支出和财政预算等数据,借鉴以往学者的经验[22],本研究使用人均GDP作为经济发展指标。考虑到经济发展的空间异质性,在分析时还控制了农转非居民居住地的城市区位。

此外,个体、家庭和地区因素都会在不同程度上影响城市原住居民和农转非居民的贫困发生率,在进行回归分析时,文章还控制了户主特征*CGSS2012调查数据没有直接询问受访者是否是户主,但户主特征会在很大程度上影响家庭的经济状况,因而控制户主特征非常的必要。本文在进行数据处理时,依据被调查者的家庭结构,将单亲家庭或单人家庭的成年人作为户主,而其他在家庭结构中,依据中国人的习惯将男性或年长男性作为户主。(年龄、教育程度、工作类型)、家庭人口结构(人口构成比例、抚养人口的数量、单亲母亲、单亲父亲)和地区因素(地区、失业率、社保指数*社保指数是指当地社会保障支出占财政预算的比例。)等变量。

(三)模型

根据变量设置,调查样本中的每个家庭只可能属于非贫困家庭、贫困边缘家庭或者贫困家庭中的一种,所以因变量各个家庭的贫困发生率是一个序次变量,适合采用序次logit模型进行假设检验。

四、数据分析与结果

(一)不同类型城市居民的贫困发生率差异

通过分析CGSS2012年的调查数据,笔者发现不同类型的城市居民的贫困发生率存在较大差异。表1显示:当以国家贫困线为测量标准时,城市原住居民的贫困发生率为2.03%,农转非居民为4%,进一步将农转非居民区分为主动市民化者与被动市民化者时,主动市民化者和被动市民化者的贫困发生率分别是2.69%、8.88%;当以贫困边缘线为测量标准时,城市原住居民的贫困发生率为4.53%,农转非居民为8.85%,主动市民化者和被动市民化者的贫困发生率分别是6.99%、15.75%。由此可见,第一,无论是以国家贫困线为测量标准还是以贫困边缘线为测量标准,与城市原住居民相比,农转非居民的贫困发生率均相对更高,T检验结果显示城市原住居民与农转非居民的贫困发生率存在显著差异(p<0.001);第二,虽然主动市民化者的贫困发生率比被动市民化者相对更低,但主动市民化者的贫困发生率却是城市原住居民的1至2倍;被动市民化者的贫困发生率相对最高,是主动市民化者的2至3倍,是城市原住居民的3至4倍。方差分析结果显示,除了在以国家贫困线为测量标准时,主动市民化者与城市原住居民的贫困发生率没有显著差异外,其他类别的贫困发生率的比较均存在显著差异(p<0.001)。但值得注意的是这并不意味着户籍变更对农转非居民没有起到贫困消减的作用,要得出这一结论还需要控制其他因素的影响。

表1 不同类型城市居民的贫困发生率

(二)农转非居民贫困发生率的影响因素

在表2中,笔者建立了城市居民贫困发生率的序次logit模型,在进一步控制了户主特征(年龄、教育程度、工作类型)、家庭人口结构(人口构成比例、抚养人口的数量、单亲母亲、单亲父亲)和地区因素(地区、失业率、社保指数)等变量的条件下,探讨户籍变更、获得非农户籍的时间长度和经济增长对农转非居民贫困发生率的影响。

首先,市民类型与贫困发生率的关系。在模型1中,主动市民化的负向回归系数意味着主动市民化会比城市原住居民具有相对更低的贫困发生率,但并不具有统计显著性,这说明主动市民化者与城市原住居民的贫困发生率没有显著差异;被动市民化者的贫困发生率比城市原住居民显著更高,回归结果显示被动市民者的贫困发生率比城市原住居民高71.4%*该百分比的计算方法是e0.539-1,下同。;这也表明,被动市民化的贫困发生率会比主动市民化者相对更高。但值得注意的是这种效应是持续的吗?即主动市民化者相对更低的贫困发生率是由于其获得非农户口时的贫困发生率本身相对更低呢?还是由于主动市民化者具有更为快速的脱贫能力所致呢?因为农转非居民从获得非农户口开始到调查时点(2012年)止的贫困状态实际上是一个变动的过程。这就需要进一步考察户籍变更对农转非居民贫困发生率的调节作用。

其次,获得非农户籍的时间长度对贫困发生率的影响。在模型2中,加入了考察农转非居民贫困状态变迁的变量——获得非农户籍的时间长度,它是指农村居民获得非农户口以来的时间,用来考察户籍变更带来的机会结构变迁对农转非居民贫困发生率的影响。如果农转非居民的贫困发生率随着获得非农户籍的时间长度的增长而逐步降低,则说明户籍变更给农转非居民的生活际遇带来了改善,并且说明户籍变更带来的生活机会改善存在制度滞后效应。模型2中获得非农户籍时间长度的回归系数表明:农转非居民在城市生活的时间越久,其贫困发生率就越低,在城市地区的生活时间每增长1年,其贫困发生率就会减少1.9%,这一结果表明户籍变更改善了农转非

表2 城市居民贫困发生率的序次logit回归模型

备注:(1)括号内为标准误;(2)*、**、***分别表示在10%、5%和1%的水平下显著。

居民的生活状态,假设1得到数据支持,但值得注意的是,这一效应是否存在群体差异?即户籍变更的贫困消减作用对主动市民化者与被动市民化者是否一样呢?在模型3中,加入市民类型与获得非农户籍的时间长度的交互项来考察,结果显示,农转非居民一旦获得城市户口以后,其在城市中的生活机会不存在显著差异。

再次,经济发展与贫困发生率的关系。在模型4中,进一步加入人均GDP变量考察经济发展对贫困发生率的影响,回归结果显示:在控制其他变量的条件下,经济发展具有降低贫困发生率的作用,城市居民所在地经济状况越发达,其陷入贫困的概率就越低。根据回归系数,城市居民所在区县的人均GDP每提高1万元,其陷入贫困的概率就会降低13.3%。这表明农转非居民的贫困发生率与其所在地的经济发展密切相关,假设2都得到了数据支持。但同样值得注意的是,经济发展对农转非居民与城市原住居民的作用程度是否一致呢?在模型5中,进一步加入市民类型、人均GDP的交互项来考察经济发展对贫困发生率的影响。模型5的交互项系数显示:在同等经济发展程度的地区,农转非居民的贫困发生率会比城市原住居民显著更高。与城市原住居民相比,主动市民化者的贫困率比前者高16.9%,被动市民化者的贫困发生率比前者高19.7%。这表明经济发展对城市居民的作用程度是不一致的。

(三)户籍变更与经济发展的贫困消减效应

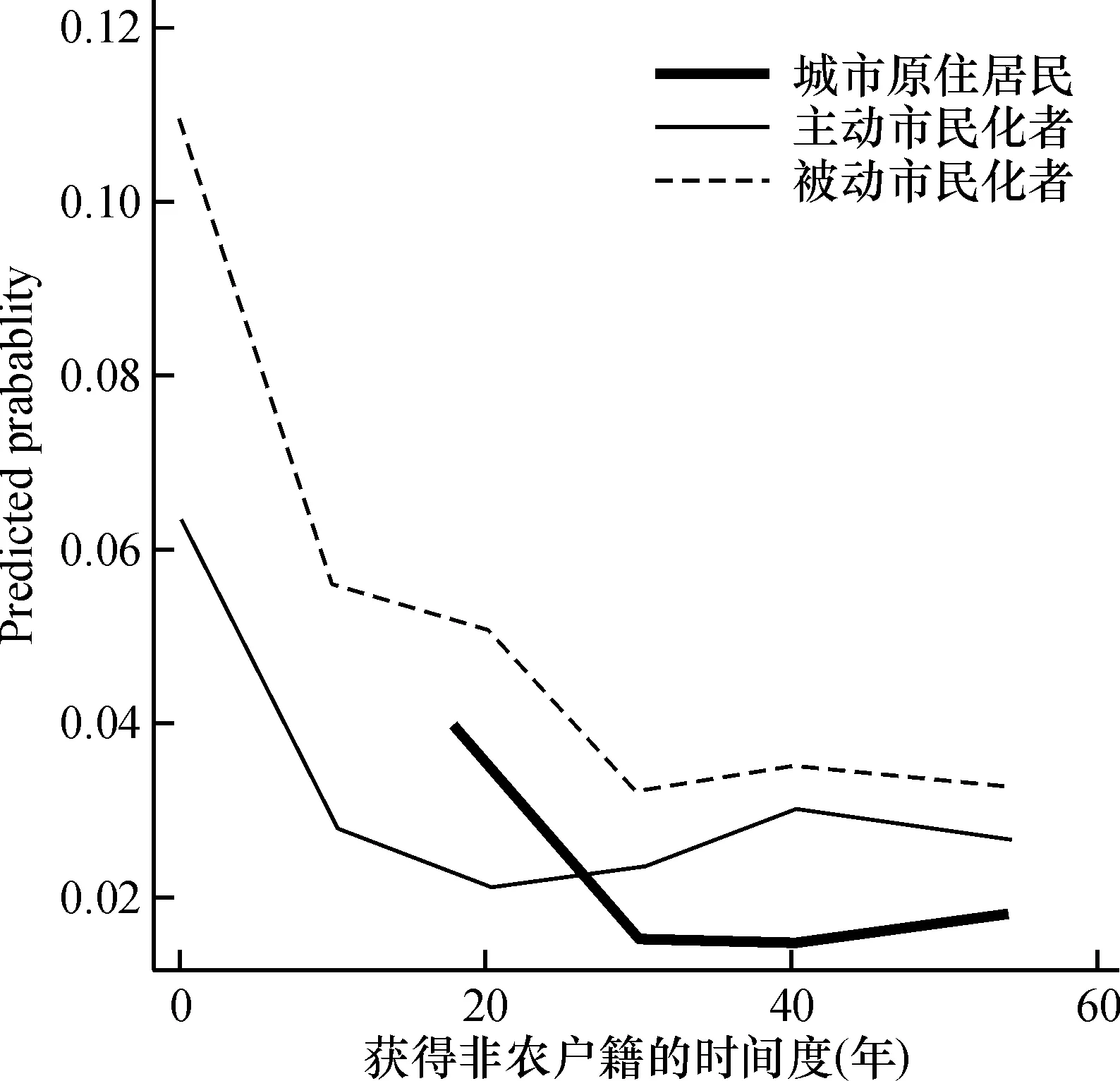

既然农转非居民的贫困发生率会受到户籍变更和经济发展状况的显著影响,那么,户籍变更和经济发展能在多大程度上消减贫困呢?依据模型5的回归结果,在控制其他变量的条件下,预测并绘制了不同市民类型的贫困发生率随获得非农户籍的时间长度和经济发展的变化趋势图(见图1和图2)。

第一,图1显示的是户籍变更的贫困消减效应。从图1中可以看出,无论主动市民化者还是被动市民化者,其贫困发生率都会随着在城市社会生活时间的延长而逐步降低,尤其是在农转非居民获得城市户口的第一个十年里,贫困发生率下降的最为迅速,主动市民化者的贫困发生率从获得非农户口时的6.3%下降到了2.8%,被动市民化者的贫困发生率则从获得非农户口时的10.9%下降到了5.6%。然而,随着居民在城市生活时间的延长,其年龄也逐渐增高,所以老年贫困在图1中亦有所呈现。同时,图1还显示:与城市原住居民相比,农转非居民的贫困发生率一开始就要相对更高,这也是导致城市原住居民与主动市民化、被动市民化的贫困发生率差异的部分原因。

第二,图2显示的是经济发展的贫困消减效应。由图2可知,农转非居民的贫困发生率呈现出随着人均GDP的增长而逐步下降的变化趋势。然而,经济发展对被动市民化者的贫困消减效应起初并不明显,当被动市民化者居住地区的人均GDP从1万元提高到3万元时,其贫困发生率只从10.1%下降到了9.5%,当被动市民化者居住地区的人均GDP提高到5万元时,其贫困发生率可以下降到7.4%,而当被动市民化者居住地区的人均GDP进一步提高到7万元时,其贫困发生率可以下降到4.3%。就主动市民化而言,虽然主动市民化者的贫困发生率比被动市民化者相对较低,但与城市原住居民相比,其贫困发生率只在人均GDP为1万元至3万元的地区会低于城市原住居民,而当人均GDP超过3万元的地区时,主动市民化者的贫困发生率就会高于城市原住居民,但两者的差异相对较小。此外,就城市原住居民而言,虽然其贫困发生率一开始就相对较低,但随着当地人均GDP的增长,城市原住居民的贫困发生率同样会随之下降。从图2变化趋势来看,城市原住居民的贫困发生率还与被动市民化的贫困发生率几乎呈现出了同步下降的趋势。可见,经济发展对于城市原住居民和农转非居民的贫困消减都是重要的途径,但对于居住在经济欠发达地区的被动市民化者而言,这也意味着长期低速发展的经济将使其更加难以摆脱贫困状况。

图1 户籍变更的贫困消减效应* 城市原住居民的获得非农户籍的时间长度是其在调查时点(2012年)的年龄,在被调查者中,城市原住居民的最小年龄是18岁,所以这里的城市原住居民获得非农户籍的时间长度起始点是18岁;此外,户籍制度从1958年开始正式实施,到2012年共计54年,所以这里获得非农户籍的时间长度最长为54年。

图2 经济发展的贫困消减效应

五、城镇化的贫困消减效应:基于访谈资料的分析

根据上述统计分析结果,我们可以获知,虽然农转非居民的贫困发生率比城市原住居民显著更高,但这并非城镇化的意外后果,而是由于农转非居民的初始贫困发生率本身相对较高,事实上农村居民转变为城市居民以后,能更多地分享经济发展的成果,并随着在城市生活时间的增长而拥有更高的生活水平,更低的贫困发生率,所以城镇化是消减贫困的一个重要因素。但是数据分析结果只是从总体层面概括了城镇化与贫困消减之间的联系,却并未清晰直观的揭示城镇化消减贫困的作用机制,为进一步探讨这一机制,本文将利用笔者2013年在成都市参与的贫困调查访谈资料进行案例分析。2007年6月,国家发展改革委批准成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区以来,成都市的城镇化建设进程不断加快,到笔者参与贫困调查时,成都市郊区出现了许多典型的农转非社区。在这类社区中居住的居民主要由本地人和征地拆迁而来的农转非居民所构成,本地人既包括拥有城市户籍的城镇原住居民,还包括“村改居”而来的农转非居民。农转非居民与城市原住居民的差别在外观上已经不明显, 生活水平和生活质量也与城市社区基本一致[23]。因此,笔者认为成都市农转非居民的市民化经验能较好的反映城镇化在消减贫困中所发挥的作用,归纳起来有这样三大机制:

第一,发挥城市区位优势,在经济条件较好的地区推进城镇化。成都市的经济发展与其交通网络极为相似,从市中心、一环、二环到三环呈现环形扩散的分布结构。这样的经济格局很好地展示了成都市城市化的一般过程,即经济发展一方面带动周边农村劳动力实现非农就业、然后定居,另一方面推动城市区域不断地向外扩张。所以在成都市的三环周边存在许多正在由农村社区向农转非社区、农转非社区向城市社区过渡的街区景象。

2013年我们在JJ区调查的HJ社区就是这样一个农转非社区,根据社区主任的介绍:“虽然我们社区位于三环边上,但是由于我们属于成都市主城区,经济状况较好,就业吸纳能力高,所以在我们社区安置了许多的农转非居民,现在社区有70%的居民都是从GX区SWY村搬迁过来的,这些居民有的在附近工厂或商场上班,有的在做生意、还有的在开门市,反正成都这几年发展很快,大家日子也都过得还不错。”*遵从学术规范,本文的地名、人名均已做匿名化处理。(2013年4月15日访谈笔记)

从HJ社区的发展历程来看,它正是处在城市与农村交接的地段,由于较好的城市区位和经济条件,它在吸纳了大量农转非居民的情况下仍然保持相当的活力,并正在朝着城市社区迅速转变,这意味着经济发展是城镇化的动力。相反地,如果HJ社区没有较好的经济基础,它就很难保证农转非居民的充分就业,进而影响到农转非居民的生活水平,并最终妨碍其市民化。

第二,共享市民福利,推进基本公共服务均等化。在以往城镇化建设进程中,农转非居民大多都享受到了城市居民的基本福利保障,比如购买了城镇职工基本养老保险和基本医疗保险。但是在基本公共服务均等化的背景下,成都市作为全国统筹城乡综合配套改革试验区,较早的将农转非居民的福利保障从养老和医疗扩展到了公共基础设施、基础教育、就业、社会保障、医疗和文娱等领域,为农转非居民的城市融合创造了良好的条件,较好地防止了农转非居民跌入贫困陷阱。

在成都市JJ区的HJ社区,辖区内基础设施完善,有公园绿化带,商铺和作坊林立,交通便捷,有直达市中心的公交车,当问到当地居民对社区的感受时,他们大多会笑着回答:“当然好的很喽,原来我们哪里住过这么好的房子,哪里住过这么好的小区”、“这周围吃的多,玩的多,有时候还看得到社区搞的文艺活动”、“学校也在这周边,我们接娃娃放学也方便”、“还有社区喊人来做过身体检查……喊我们自己到社区医院去做的检查,自愿的”。(2013年4月15日访谈笔记)

除了社会保障,在城市居民的生活中,吃、住、行是他们几乎每天都能感受到的现实需要,所以当HJ社区较好的提供了这些基本公共服务时,农转非居民就提高了其对新社区的心理认同。虽然基本公共服务看似无足轻重,但是刘易斯的“贫困文化”理论揭示,如果贫困者长期生活在贫困的社区环境中,那么这些居民就会形成一种独特的贫困亚文化,脱离主流文化,并代代相传,使贫困家庭更加难以走出贫困[24]。所以,推行惠及农转非居民的基本公共服务是预防贫困的一个重要举措。

第三,针对弱势群体,提供基本生活救助。在城镇化建设进程中,弱势群体贫困始终是一个值得重视的问题。在HJ社区也存在这样的弱势群体,他们“老、弱、病、残”特征明显,不少困难家庭的致贫原因复杂,经济、医疗负担沉重,健康状况差、病患照料等现实问题叠加,恶化了生活状况,也正是这样的原因,这些家庭陷入贫困的时间大多较早。与其他地区的城镇化一样,这些贫困家庭在迁入HJ社区时,都申领了城市居民最低生活保障。

“我在02年就吃低保了,那个时候还在SWY,当时我们两个人是500多(元),搬迁来这边就300多(元)一个人,每年都涨了一点”、“社区喊我们申请的,社区那个老宋,他说你这个该吃,你是个残疾,你老妞是残疾,你娃娃也是残疾,我姨妹也有点精神病,你们这个家都该吃。”、“我们来JJ区就吃低保了,我们现在都80多岁了,还是残疾,儿子工资很低,钱都不认识,我孙女在读书还没毕业,媳妇也没上班。社区不帮助我们几百块钱,钱怎么够用呢?”(2013年4月15日访谈笔记)

根据HJ社区主任介绍,HJ社区的低保家庭共有110多户(该社区总共1万余户家庭),通过城市居民最低生活保障制度基本解决了贫困家庭的日常生活问题。但值得注意的是,如访谈资料所示,这些家庭往往处于贫困交织的境况,老残照料、疾病康复、子女教育等问题叠加加重了他们脱贫的难度。因而,使得城市居民最低生活保障制度在帮助农转非贫困家庭脱贫时的效果并不十分显著,这与前文的数据分析结果——社会保障对消减贫困没有显著影响得到了很好的印证。但尽管如此,城市居民最低生活保障制度在缓解贫困家庭城镇化后生活质量进一步恶化的功能却是有目共睹的。

六、结论与讨论

综上,本文结合2012年的中国综合社会调查数据和成都贫困调查的实地访谈资料,对城镇化的贫困消减作用进行了研究。通过分析CGSS2012年的调查数据,研究发现:农转非居民和城市原住居民的贫困发生率存在显著差异,无论是以国家贫困线为测量标准还是以贫困边缘线为测量标准,与城市原住居民相比,农转非居民的贫困发生率均显著更高;同时,农转非居民的贫困发生率存在着较大群体差异,与主动市民化者相比,被动市民化者的贫困发生率显著更高。但是同为城市市民,为什么农转非居民和城市原住居民的贫困发生率会存在如此大的差异?同为农转非居民,为什么主动市民化者的贫困发生率会比被动市民化者显著更低?文章围绕这样两个问题,从群体和结构性因素两个维度进行了探讨,随后利用2013年在成都市参与的贫困调查访谈资料对城镇化贫困消减的作用机制进行案例分析。

第一,就群体因素而言,模型1的回归结果表明,在控制其他变量的条件下,与城市原住居民相比,主动市民化者的贫困发生率与城市原住居民没有显著差异,而被动市民化者的贫困发生率与城市原住居民的贫困发生率存在显著差异,被动市民化者的贫困发生率高于城市原住居民和主动市民化者。这就是说造成城市市民贫困发生率差异的原因可以部分归结为群体差异,这表现在两个方面:一是主动市民化、被动市民化与城市原住居民的贫困发生率一开始就存在较大的差异,主动市民化者的初始贫困发生率是6.3%,被动市民化者的初始贫困发生率是10.9%,而城市原住居民的初始贫困发生率才3.9%,被动市民化者的贫困发生率一开始就要高于主动市民化者与城市原住居民;二是主动市民化、被动市民化与城市原住居民的人力资本差异明显,主动市民化者是因升学、参军、工作(包括招工)、转干等因素而农转非成为城市市民,其人力资本比被动市民化者相对更为丰厚。

第二,户籍变更的贫困消减效应。户籍变更的贫困消减效应实际反映的是户籍变更带来的机会结构变迁对农转非居民贫困发生率的影响。农转非居民在转变为城市市民以后也就获得了与城市原住居民同等的发展机会和福利保障,那么,农转非居民在城市社会生活的时间越久,其贫困发生率就会越来越趋近于城市原住居民。表2的回归结果显示,获得非农户籍的时间长度对农转非居民的贫困发生率确实具有消减效应,农转非居民在城市生活的时间越长,其贫困发生率也就越低,并且越来越接近城市原住居民。这表明农转非居民与城市原住居民的贫困发生率差异不仅源于群体本身的差异,还受结构性因素的影响。这是因为如果主动市民化、被动市民化与城市原住居民的贫困发生率的差异仅仅来自群体自身的差异,那么,农转非居民的贫困发生率差异就不会随着获得非农户籍的时间长度而发生变化,更不会向城市原住居民趋近。相反,正是因为主动市民化、被动市民化与城市原住居民的贫困发生率的差异受到结构性因素的影响,所以农转非居民在获得非农户口以后,其在城市社会的生活机会才会与城市原住居民没有显著差异。

第三,经济发展与农民市民化的路径选择。表2的回归结果表明,经济发展是影响贫困发生率的一个重要因素,当其他因素不变,人均GDP越高,当地居民的贫困发生率也就越低。但这只反映了不同经济发展状况的区县之间的贫困发生率的差异,而现实的情况是即使是同一区县、同一城市区位的不同城市居民的贫困发生率也会存在较大的差别。模型5市民类型与人均GDP的交互项系数表明,当其他因素保持不变,主动市民化、被动市民化与城市原住居民的贫困发生率存在显著差异;与城市原住居民相比,主动市民化与被动市民化者的贫困发生率均显著更高,并且被动市民化者的贫困发生率高于主动市民化者。这一结果对农民市民化的路径选择具有重要的现实意义,城市化在地理区位上是一个逐步从城市中心向外扩张的过程,在这个过程中,农村变为城市,农村居民变为城市居民是城市化的自然结果,但值得注意的是这一过程是由经济发展所推动的,当城市化动力不是经济发展时,尤其是当农民市民化是“造城运动”的结果时,被动市民化现象将会不可避免,因城镇化而贫困也将是不可避免的现象。

第四,成都市贫困调查的实地访谈资料也表明,城镇化建设不能急功近利,合理的城市化是一个经济发展和人口聚集的自然过程。如同HJ社区,它之所以能够很快的由农村社区转变为农转非社区,并朝着城市社区转型,其中一个重要的原因就是它较好的实现了农转非居民的非农就业、较好的提供了基本公共服务,并针对弱势群体,提供了基本的生活救助。所以,HJ社区能够帮助农转非居民较好的实现市民化,正是如此,城镇化的消减贫困作用是有条件的:首先,要发挥城市区位优势,在经济条件较好的地区推进城镇化;其次,要能让农转非居民共享市民福利,做到基本公共服务均等化;最后,要能为贫困家庭提供基本的生活救助。

因此,新型城镇化建设应该尊重农民市民化的主观意愿、尊重城市扩张的一般规律,这是新型城镇化区别于旧式城镇化模式的重要特征。本文的研究表明,影响农转非居民贫困发生率的因素可以区分为群体和结构性因素,就群体因素而言,主动市民化者由于拥有较低的初始贫困发生率和较高的人力资本,其贫困发生率会比被动市民化者显著更低;就结构性因素而言,当地经济发展水平越高,农转非居民的贫困发生率也就越低;而在同等经济发展水平的地区,被动市民化者的贫困发生率会比主动市民化者显著更高。同时,研究还表明,户籍变更能显著地改善农转非居民的生活机会,但是户籍变更带来的生活机遇的改善存在制度滞后效应,并不会立即显现,尤其是被动市民化者,对于被动市民化者而言,即使在城市的生活时间长达二三十年,其贫困发生率仍然会明显高于城市原住居民。因此,对于当前中国的新型城镇化建设而言,农民市民化的现实路径是让有市民化意愿的农村居民先进入城市,然后再在经济发展的基础上,将城郊转变为城市,让城郊农民转变为城市居民。

[1] 张鸿雁.中国城市化理论的反思与重构[J].城市问题,2010(12):2-8.

[2]李子联.人口城镇化滞后于土地城镇化之谜——来自中国省际面板数据的解释[J].中国人口·资源与环境,2013,23(11):94-101.

[3]胡宝荣,李强.城乡结合部与就地城镇化:推进模式和治理机制——基于北京高碑店村的分析[J].人文杂志,2014(10):105-114.

[4]毛丹.赋权、互动与认同:角色视角中的城郊农民市民化问题[J].社会学研究,2009(4):28-60.

[5]李永友,徐楠.个体特征、制度性因素与失地农民市民化——基于浙江省富阳等地调查数据的实证考察[J].管理世界,2011(1):62-70.

[6]殷俊,李晓鹤.人力资本、社会资本与失地农民的城市融入问题[J].农村经济,2014(12):80-84.

[7]文军.“被市民化”及其问题——对城郊农民市民化的再反思[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2012(4):7-11,152.

[8]李强.论农民和农民工的主动市民化与被动市民化[J].河北学刊,2013,33(4):86-93.

[9]MARTIN R, SHAOHUA CHEN, PREM S. New evidence on the urbanization of global poverty[J]. Population and Development Review, 2007, 33(4):667-701.

[10] 陈纯槿,李实.城镇劳动力市场结构变迁与收入不平等:1989-2009[J].管理世界,2013(1):45-55,187.

[11]LUC C, JOACHIM D W, YASUYUKI T. Urbanization and poverty reduction: the role of rural diversification and secondary towns[J].Agricultural Economics, 2013,44:435-447.

[12]LUC C, YASUYUKI T. Poverty Reduction During the Rural-Urban Transformation——the Role of the Missing Middle[J].World Development, 2014, 63:43-58.

[13]田丰.城市工人与农民工的收入差距研究[J].社会学研究,2010(2):87-105.

[14]陈维涛,彭小敏.户籍制度、就业机会与中国城乡居民收入差距[J].经济经纬,2012(2):100-104.

[15]杨天宇,刘青松,范静泊.城乡移民与居民收入不平等:基于变异系数的理论分析[J].云南财经大学学报,2012(5):28-35.

[16]陈钊,陆铭,佐藤宏.谁进入了高收入行业?——关系、户籍与生产率的作用[J].经济研究,2009(10):121-132.

[17]吴晓刚,张卓妮.户口、职业隔离与中国城镇的收入不平等[J].中国社会科学,2014(6):118-140.

[18]章莉,李实.中国劳动力市场上工资收入的户籍歧视[J].管理世界,2014(11):35-46.

[19]攸频,田菁.贫困减少与经济增长和收入不平等的关系研究[J].管理科学,2009(4):115-120.

[20]MICHAEL L. Why Poor People Stay Poor: Urban Bias and World Development[M]. London: Temple Smith,1977.

[21]CéLINE FERRé, FRANCISCO H.G. Ferreira, Peter Lanjouw. Is there a metropolitan bias? The relationship between poverty and city size in a selection of developing countries[J]. World Bank Economic Review, 2012, 26(3):351-382.

[22]李宪印.城市化、经济增长与城乡收入差距[J].农业技术经济,2011(8):50-57.

[23]郭虹.成都农村社区建设解析[J].四川省情,2008(4):12-13.

[24]王兆萍.解读贫困文化的本质特征[J].中州学刊,2004(6):173-176.

Urbanization and Poverty Reduction of Rural to Urban Residents

JIANG He-chao

(DepartmentofSociology,Nanjinguniversity,Nanjing210023,China)

Based on the data set of CGSS2012 and the interviews of Chengdu poverty survey, this article assesses the relation between urbanization and poverty reduction. According to the comparative analysis of local citizens and rural to urban residents, we found that the rural to urban residents’ poverty rate is significantly higher than the local citizens, but the rural to urban residents’ poverty rate has a group difference, the passive urbanization has a higher poverty rate than the voluntary urbanization. This is because they will not benefit from a urban household immediately, and the passive urbanization usually lives in a poor area. These findings suggest that the reality path of new urbanization is let those who have willing to be urbanized enter cities first, if the suburban economy develop, then let suburbs conversion into urban, and let farmers become citizens.

urbanization; urbanization of farmers; incidence of poverty; local citizens; rural to urban residents

2016-10-27

10.7671/j.issn.1672-0202.2017.01.008

教育部哲学社会科学重大课题攻关项目(13JZD018)

蒋和超(1987—),男,四川达州人,南京大学社会学院博士研究生,主要研究方向为劳工研究和农村社会学。E-mail: chianghechao@163.com

F323.6

A

1672-0202(2017)01-0075-11