黄河水院数据通信与计算机网络课程建设探索

丁燕,王磊

(黄河水利职业技术学院,河南开封475004)

黄河水院数据通信与计算机网络课程建设探索

丁燕,王磊

(黄河水利职业技术学院,河南开封475004)

数据通信与计算机网络是高职院校电子信息类专业的核心技能课程,在此课程的建设过程中,黄河水利职业技术学院依托国家示范性高职院校的平台,围绕创新型技能人才培养目标,在课程目标、教学内容、教学模式、评价方式等方面进行了改革,并取得了较好的效果。

高职院校;黄河水院;数据通信与计算机网络;课程建设;创新型技术技能人才

0 引言

数据通信与计算机网络课程是高职电子信息类专业必修的核心技能课程,其主要任务是培养学生对数据通信与计算机网络系统的设计、组建、测试、维护和管理能力。黄河水利职业技术学院(以下简称“黄河水院”)电气自动化专业充分考虑到中原经济区建设对电子信息类创新型技术技能人才的迫切需求,分析了相关行业、企业的特点和学生对未来岗位的具体期望,从多方面推进该课程的改革,提高了人才培养的质量。

1 课程建设的意义

课程建设作为实现人才培养目标的基本单元,是学校所有教学活动的基础,其建设水平直接影响课程自身的教学质量及人才培养的整体质量[1]。因此,高职院校的课程建设要紧密结合高等职业教育的教学特点和培养目标,从课程目标、授课内容、教学手段、评价方式等方面进行系统规划,设计一套紧跟时代步伐、实用性强,能充分发挥学生主观能动性、培养学生创新能力的教育模式。

数据通信与计算机网络作为电子信息类专业的一门核心技能课程,在当前中原经济区重点发展电子信息产业的社会背景下,对学生的就业前景有着举足轻重的影响。黄河水院作为国家首批示范性高等职业院校,应当借助首批全国示范性高职院校的平台,通过深入的教学实践对该课程进行改革创新,以培养出适应时代发展要求、行业发展水平和区域产业经济发展特点的创新型技术技能人才。

2 课程建设的内容

2.1校企合作共同确定教学目标

职业教育的校企合作是被世界职业教育实践证明的基本规律和根本道路[2]。为了构建对应校企合作人才培养模式的课程体系,必须深入生产一线,与企业的工程技术人员共同探讨高职学生工作中所需的知识和技能,从而确定教学目标。自2006年起,黄河水院每年都利用假期派教师轮流到企业一线进行调研,并与一些技术人员建立了长期的联系。通过广泛深入的调研,并根据行业的发展状况进行不断修正,学校与企业共同确定了数据通信与计算机网络课程的教学目标,即具备一定通信与网络基础知识的创新型技术技能人才,并从知识、技能、态度三个方面进行了具体描述。

2.1.1知识目标

了解数据通信与计算机网络行业的发展概况和相关企业的基本情况,掌握数据通信与计算机网络中的基本概念及重点协议的工作原理。

2.1.2技能目标

能够进行网络设计、设备选型、网络组建、网络测试、网络维护和网络管理,并能在常规模式的基础上进行创新。

2.1.3态度目标

工作认真,吃苦耐劳,具有良好的团队精神、创新精神和安全意识。

2.2基于岗位能力设置教学内容

本课程主要面向网络设计、设备采购、网络施工与布线、网络测试、网络维护与优化、网络管理等工作岗位。岗位能力就是教学任务,教学团队在对各岗位对应工作任务进行分析的基础上,充分考虑到学生程度、学院硬件设施及课程本身的特性等条件,以教学目标为导向,确定了课程教学内容和学习任务。

课程的教学内容分为数据通信与计算机网络概述、网络体系结构、通信与网络系统设计与维护3个模块。数据通信与计算机网络概述模块包括数据通信的基础知识(数据编码、奈奎斯特定理、香农定理、信道复用技术等)和网络的结构、组成、性能指标等内容,以理论讲授为主,以“必需、够用”为度,注重学生对基础知识的掌握。网络体系结构模块包括物理层、数据链路层、网络层、运输层和应用层的相关知识及技能,以实践为主,注重学生对基本技能的掌握。通信与网络系统设计与维护模块要求学生设计和组建一个实际的通信系统或计算机网络,并进行日常维护与管理,培养学生利用基本知识和基本技能进行创新的能力。

本课程的授课内容与传统的教学相比,删去了复杂的理论推导和协议原理,重点讲解结论对实际系统的作用,以及如何对结论进行扩展和应用,使学生具备使用结论进行设计、组建、维护、测试、管理数据通信推导和计算机网络系统的能力,而不必掌握得出结论的具体过程。同时,加入了学生自主设计、组网及维护环节,有效地调动了学生学习的主观能动性,培养了学生的创新精神。

2.3采用丰富多彩的教学方法与手段

“多媒体+板书”的教学方法在高职教学中已经非常普及,它可以使抽象的概念形象化,便于学生理解。但仅靠多媒体课件辅助教学也存在一些问题,如授课速度过快、注重形式而忽略教学效果、授课内容固定化、授课形式不灵活等,这对于培养创新型技术技能人才是非常不利的。

因此,本课程教学团队不拘泥于多媒体课件,以学生的学习过程为中心,教师充当学习过程的组织者和协调人。在教学过程中,采用了灵活多样的教学方法与手段,旨在培养学生的独立思考能力、创新能力和解决实际问题的能力。

2.3.1项目式教学

项目式教学就是用一个相对较大的实际项目来贯穿整个课程。在教学过程中,将这个大项目细分为多个学习型工作任务,这些任务中包含了该课程所需掌握的知识和技能要点。在本课程第二、第三模块的学习过程中,教学团队以“网吧设计与组建”项目为主体,划分出双绞线制作与测试、网络设计、网络布线、局域网组建、服务器配置、网络设备选型与调试、网络测试与维护、网络预算等多个学习型工作任务。学生通过完成这些任务,对理论知识的掌握也更加准确化和系统化,做到了理论与实践的有机结合。

2.3.2团队教学

团队教学又称为“团队合作(Team Working)”,指的是通过组织教学团队,采用共同或轮流教学的方式,指导学生以学习团队形式共同交流学习,在学习过程中主动获取知识、应用知识、发现问题和解决问题,并以教学评价的方式将学习绩效反馈给教师团队的一种双向互动教学方式[3]。采用这种方式可以提高教学效率,作为一个团队整体学生接收和掌握的信息也更为准确和丰富。教师在教学过程中要注重引导团队成员之间及各团队之间的信息交流与互动,从而增强教学效果。

本课程第二模块中的部分任务和第三模块采用该方式进行教学,并进一步要求各团队独立获取信息、独立制订方案、独立实施方案、独立评估方案,将任务拆分到个人,充分调动每一位学生的主观能动性,并最终通过团队协作完成任务。

2.3.3仿真实验

对于本课程而言,如果将所有的教学内容都放在真实的网络环境中进行讲解,不仅耗资巨大,而且在数据的收集和分析上也有很大困难,教学模型不易搭建,教学效果会受到影响。因此,在本课程的协议分析和网络设计内容中,由教师引导学生通过虚拟软件在计算机上对协议或网络进行仿真,通过分析软件所提供的仿真运行结果,快速、直观地得到网络性能参数,并以此为依据进行设计优化或决策。

2.3.4课外活动

要在有限的学时内培养高质量的创新型技术技能人才,充分利用课外活动显得尤为关键。黄河水院2009年即设置了创新实验室,并对学生全面开放,允许学生将自己的设计内容拿到实验室进行试验研究,充分尊重学生的个性,鼓励创新思维。

创新实验室从实验内容设计到实验过程安排,再到实验结果分析处理,都强调以学生为主导,教师仅在提供实验材料、解答实验问题等方面提供帮助,引导学生独立思考、大胆动手,充分发挥学生的积极性、主动性和创造性[4]。从而培养一批适应社会需求、岗位技能水平突出的创新型技术技能人才,并进一步带动整个班级技能水平的提高。

2.4创建全面的评价机制

为了解决传统评价模式的片面性问题,更好地体现创新型技能人才的培养目标,数据通信与计算机网络课程采用了“系统设计+理论考试+实践考核+素质考核”四位一体的评价机制,对每位学生的综合能力做出客观、真实的评价。考核满分为100分,其中系统设计占30分,考察学生的创新能力、仿真能力和对实际通信网络的理解能力;理论考试占30分,考察学生对基本知识的掌握程度;实践考核占30分,考察学生的动手能力,以及分析问题和解决问题的能力;素质考核占10分,考察学生的学习态度和职业素养。评价完成后,由教师帮助学生分析自己所得考核结果的原因及在考核过程中暴露出来的问题,使其在今后的工作中可以有针对性的进行改进,实现可持续发展[5]。

3 课程建设的效果

本课程建设方案运行两年以来,取得了良好的效果。

3.1调动了学生学习的积极性

传统的课程教学以讲授为主,教师在授课过程中处于主导地位,学生往往处于被动接收状态,学习积极性和主动性很难调动。本课程以学习型工作任务引领教学,并采用了团队教学等手段,使学生成为课堂的主导,从而有效调动了学生学习的积极性。

3.2增强了学生的职业能力

本课程所有的学习型工作任务均由实际的工程项目转换而来,学生在完成任务的过程中,所设计、分析、处理的问题均贴近企业工作实际,同时通过团队教学,使个人的团队合作、人际沟通与交流等职业素质得到提高,从而增强了学生的职业能力。

3.3提高了创新能力

创新是一个民族的灵魂,它推动社会不断发展和进步。人们普遍认为创新是一个很难的过程,高职学生基础相对薄弱,创新对于他们来说很遥远。然而创新并不神秘,也许只是一个位置的改变、一个参数的调整,一个功能的拓展,就能使方案更合理[6]。本课程特别设置了一个“通信与网络系统设计与维护”模块,在该模块的学习中,学生不再按照既定的方案组建和维护网络,而是自主收集资料、设计方案,并以团队为单位进行实际操作。在该模块的实施过程中,即使学生设计的方案有问题,教师也不会直接指正,而是要求学生通过实际操作,发现并解决这些实际问题,进而查找出问题产生的原因以及应当采取的改进措施,并利用该结论修改设计方案。

通过该模块的学习,不仅使学生学习了知识,掌握了分析问题、解决问题的能力,还利用自主设计激活了学生潜在的创新意识,提高了学生的创新能力。

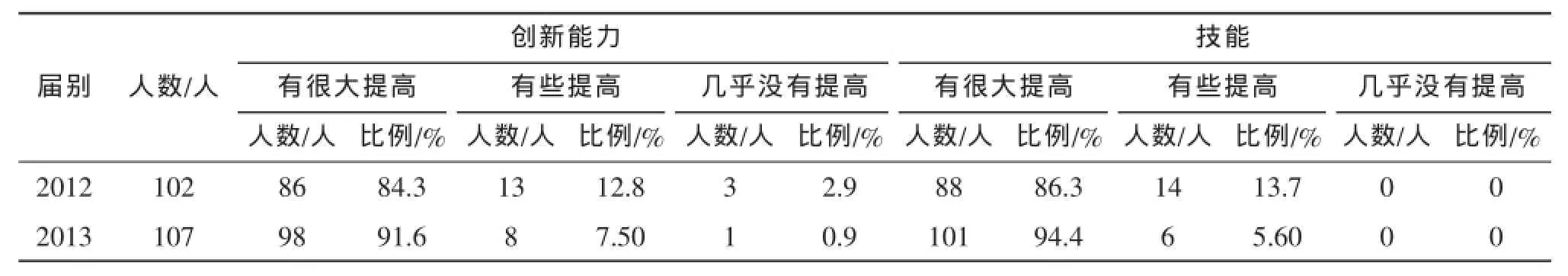

为了更准确地评价该课程的建设效果,教学团队对采用该方案进行教学的2014届和2015届共209名学生进行了全样本调查,统计结果见表1。

表1 数据通信与计算机网络课程教学效果调查统计结果Tab.1 T eaching effect survey results of data communication and computer network course

4 结语

实践证明,黄河水院的数据通信与计算机网络课程建设方案具有一定的可行性,而且实施效果良好。该方案同样适用于其他同类专业的核心技能课程,对高职院校其他课程的建设具有一定的借鉴意义。

[1]左清.加强省级重点课程建设的几点思考[J].现代大学教育,2004(5):104-106.

[2]余祖光.职业教育校企合作的机制研究[J].中国职业技术教育,2009(4):5-11.

[3]李培.我国研究生思想政治教育的思考与探索[J].世纪桥,2009(5):116-117.

[4]陈达银.创新实验室建设中几个问题的探讨[J].实验技术与管理,2005(1):9-12.

[5]王磊.高职移动通信课程改革探索[J].黄河水利职业技术学院学报,2012(4):58-60.

[6]李雪婧.浅谈高职电子类学生创新能力的培养[J].今日湖北:下旬刊,2015(1):103.

[责任编辑冯峰]

G642.0

B

1008-486X(2016)02-0062-03

2015-12-15

河南省高等教育教学改革研究项目:高等职业教育创新型技能人才培养体系研究(2012sjjlx336);河南省科技攻关重点计划项目:中原经济区建设创新型高技能人才培养体系及技术方案研究(122102310038)。

丁燕(1983-),女,河南开封人,讲师,硕士,主要从事电气自动化、计算机专业的教学及研究工作。