扩孔锚索在软土深基坑中的应用

黄辉

(核工业华南工程勘察院厦门工程勘察分院,福建 厦门 361000)

扩孔锚索在软土深基坑中的应用

黄辉

(核工业华南工程勘察院厦门工程勘察分院,福建 厦门 361000)

摘要:通过对厦门软土中某深基坑支护实例分析,揭示在软土地区深基坑采用扩孔锚索取代排桩的内支撑,结合坡顶放坡或水泥土搅拌桩支护设计方案的可行性,探讨支护结构周边土体的变形和锚索拉力的发展特性,为今后类似的深基坑维护工程提供借鉴和经验。

关键词:扩孔锚索; 深基坑; 软土

1 工程概况

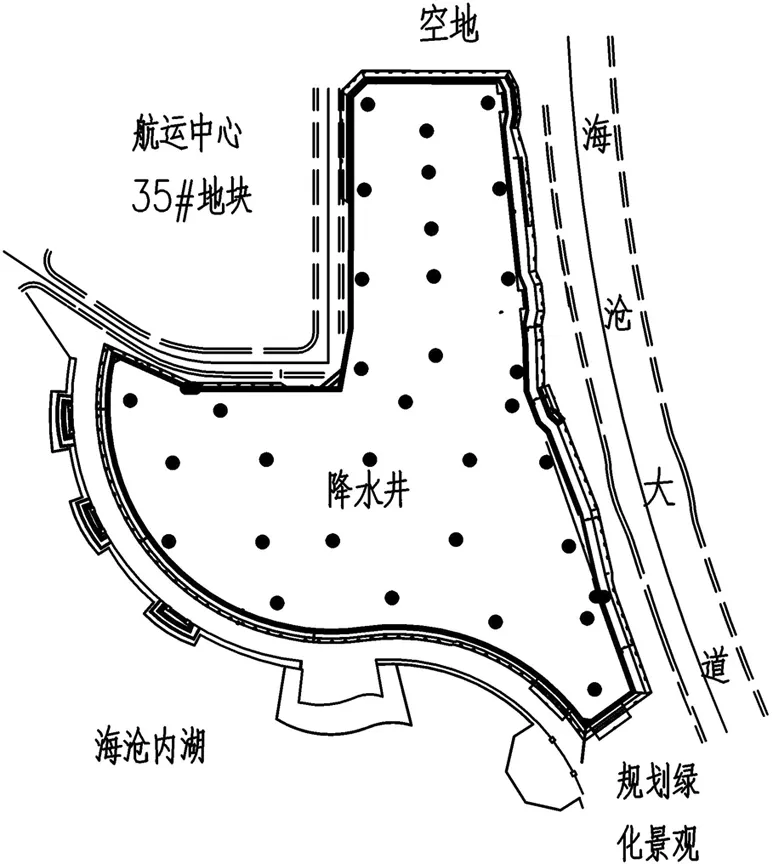

厦门软土某深基坑工程位于海沧CBD内湖东侧、东屿村南面,建设用地面积10.5 hm2,基坑平面呈“Y” 字不规则形状,东西向最长距离约为400 m,南北向最长距离约为480 m。场地北侧为规划路(现为空地),西北角与航运中心35#地块相邻,地下室边界距离红线距离约为5 m;场地东侧为海沧大道,用地红线距离道路约32 m;场地西南侧为海沧内湖,用地红线距离湖岸约22~32 m,地下室边界距离红线约4 m;场地南侧为规划绿化景观用地,现为杂地,地下室边界距离拟建建筑物轮廓线约12 m。

工程所在地块主要由A座(35层)联检商务中心、B座(4~20层)联检政务中心、C座(4层)会展、D座(32层)酒店、E座(28层)和F座(32层)商务办公楼及二层地下室组成。主体建筑采用钢筋混凝土框架、框剪、框筒结构,采用冲孔灌注桩基础,裙房及地下室采用大直径沉管灌注桩基础。

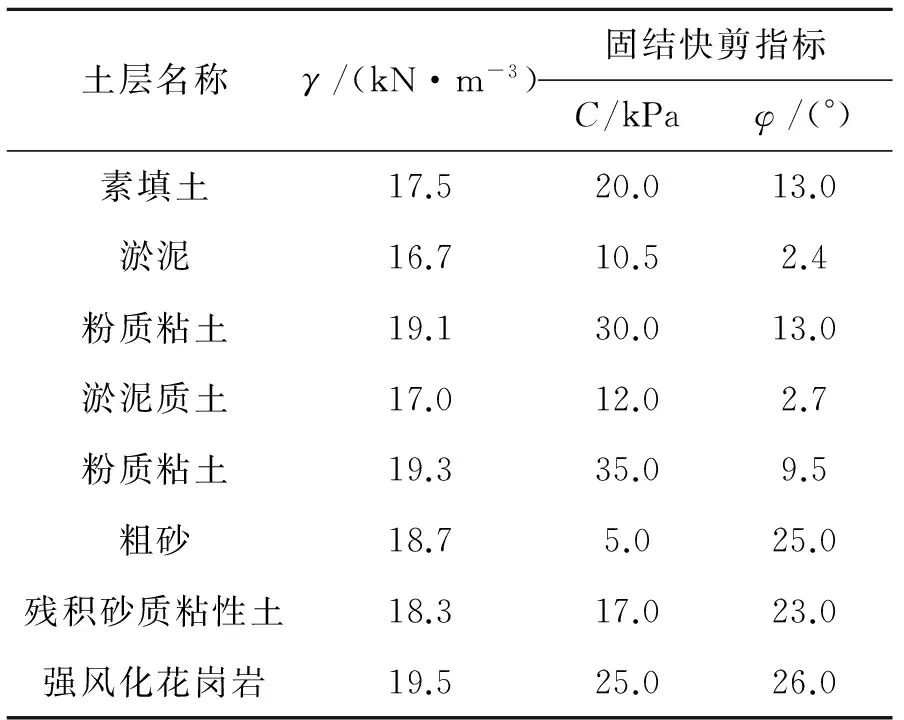

该场地原始地貌为海湾滩涂,修筑有养虾池,现已回填整平,地势较平坦。基坑开挖影响深度范围内土层依次分布素填土、淤泥、粉质粘土、淤泥质土、粉质粘土、粗砂、残积砂质粘性土、强风化花岗岩。各土层的主要力学指标如表1所示。

表1 各土层的物理力学性质参数Tab.1 Physical and mechanical properties of soil layers

基坑周边地表水主要为基坑东侧的厦门西海域,根据厦门海洋站潮位观测资料,平均高潮位2.64 m(黄海高程),平均低潮位-1.32 m。基坑西侧的海沧内湖岸线已砌筑护岸(块石干砌,未勾缝),内湖最高设计水位按黄海标高2.5 m控制,常水位一般控制在黄海标高1 m左右。场地地下水有孔隙潜水和孔隙-裂隙承压水。其中,孔隙潜水主要赋存于人工填土层中下段,主要受大气降水下渗及相邻含水层内地下水的侧向迳流补给,地下水通过蒸发及地下侧向迳流等方式排泄。孔隙-裂隙承压水主要赋存于中砂及基岩风化带的孔隙-裂隙中。地下水与场地西侧海沧内湖水无密切水力联系,但湖水通过长期的渗透作用而影响地下水的水质。

2 基坑支护结构设计

2.1基坑支护设计参数

本工程基坑开挖深度考虑地下室底板及垫层和承台边梁高度,基坑开挖深度为13.7 m,基坑侧壁安全等级为一级,重要性系数为1.10[1-2]。基坑开挖边线3 m范围内不得堆载,除海沧大道外,其它均按10 kPa考虑,海沧大道地面堆载按20 kPa考虑。

2.2基坑支护方案选取

根据本基坑的工程地质条件、水文地质条件、岩土工程特征及周围环境(管线、建筑物),场地周边无地下构筑物和规划的地下轨道交通通过,具备锚索施工条件,本基坑最终选定桩锚支护结构体系为主,结合坡顶放坡(或水泥土搅拌桩支护)设计方案[3~4]。基坑围护结构平面布置图见图1。

图1 基坑围护结构平面布置图Fig.1 Plan view of retaining wall of excavation

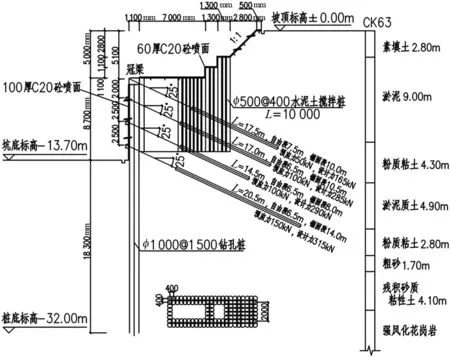

2.3典型支护详细方案

以图1中AE段为例,介绍本基坑支护结构典型详细方案。如图2所示,采用Φ1 000钻孔灌注桩,桩间距为1 500 mm,桩的嵌固深度18.3 m,桩顶设置1 100 mm×700 mm压顶梁,压顶梁相对标高-5 m。桩身设置四道预应力锚索,锚固体直径Φ350 mm,预应力锚索采用3Φ15.2钢绞线,每根钢绞线由7Φ5钢丝组成,强度为1 860 MPa。

锚索采用二次注浆技术,即在钢绞线栏杆制作的同时,插入一根注浆管(与钢绞线绑扎在一起)。 第一次注浆为常压注浆,通过可移动的一次注浆管插入孔底,由内向外注入,从而将孔中泥浆置换掉,孔口大量冒浆即可停止,并抽出一次注浆管。当第一次灌浆初凝后(一般24 h左右)锚固体强度达5 MPa后,在预埋的灌浆管上进行第二次压力注浆。一次注浆(纯水泥浆)水灰比0.45~0.5,二次注浆0.45~0.55。注浆压力达2~3 MPa,注浆时应观察周围土体是否冒浆上拱开裂,如果出现上述现象,应停止注浆。采取措施后方可恢复注浆,二次注浆压力上升至3 MPa后,关闭注浆阀门,静止3 min后,可卸掉压力。当注浆压力达不到设计要求时,填土层中应采用间歇注浆,一、二次注浆的水泥用量不应小于每延米100 kg。当发现一、二次注浆水泥用量达不到100 kg/m,应采用备用注浆管进行三次注浆。

支护桩后设8.1 m宽平台,平台后设置两个宽度1.3 m、高1.1 m台阶。台阶至现地面按1∶1坡度放坡,坡面采用60 mm厚C20喷射钢筋混凝土护面,喷射钢筋混凝土内配Φ8@150×150钢筋网,加强筋采用2Φ16钢筋通长布置。

灌注桩后进行水泥搅拌桩加固,设计桩径500 mm,中心距400 mm,搭接100 mm。每延米水泥掺入量55 kg,28 d龄期的水泥土无侧限抗压强度不低于1.5 MPa。水泥土搅拌桩采用切割法施工,在前桩水泥土尚未固化时进行后续搭接桩施工,施工开始和结束的头尾搭接处,采取加强措施,消除搭接沟缝。水泥土搅拌桩两桩间桩位偏差不应大于20 mm,垂直度偏差不宜大于0.5%。

图2 AE段基坑围护剖面Fig.2 Cross section of retaining wall of excavation at section AE

与AE段类似,基坑其它段同样采用桩锚支护结构体系为主,结合坡顶放坡、水泥土搅拌桩支护方案。

2.4地下水控制方案

在基坑内布置32口降水井,基坑外布置10口地下水位观测井,布置图见图3。降水井成孔Φ600 mm,井底进入基坑底不小于10 m,且穿越砂层不小于1.5 m。水位观测井主要观测基坑承压水位的变化,其他观测孔隙潜水位随基坑开挖的变化情况。基坑外的场地排水通过在基坑四周设置截水沟,截水沟断面为300 mm×300 mm。沿基坑四周设置排水沟,每隔20 m设置集水坑。

图3 基坑降水方案平面布置图Fig.3 Plan view of the draining system of excavation in soft clay

3 基坑支护结构监测

3.1监测内容

对坡顶水平位移、竖向位移、深层水平位移、锚索内力、地下水位等进行监测[5]。在基坑坡顶每15~20 m布置一个水平位移和沉降观测点,每边监测点数目不少于3个,以观测基坑侧壁在土方开挖及地下室施工期间的侧向变形。土体深层水平位移(测斜)布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性的部位,监测点水平间距约为30~50 m,每边监测点数目不少于1个。测斜孔(CX)位置平面布置图见图1。沿基坑周边布置水位监测点,监测基坑内降水对基坑外水位的影响。在基坑边,每道锚索各布置一根铕索内力监测杆,每根杆体上的监测点设置在锚头附近。

3.2监测结果

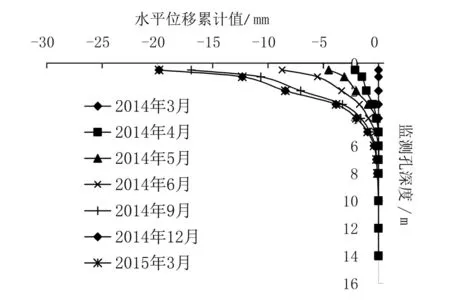

图4以测斜孔CX15为例,介绍土体深层水平位移监测结果。由图可以看出,基坑周边土体水平位移随着深度增加逐渐递减,且随着基坑开挖施工,水平位移逐渐增大,直至开挖完成变形进入稳定值。量测得到的最大水平位移累计值20 mm,小于预警值40 mm。

图4 基坑监测孔水平位移变化曲线(CX15)Fig.4 Horizontal displacement curve (CX15) of the monitored bores of excavation

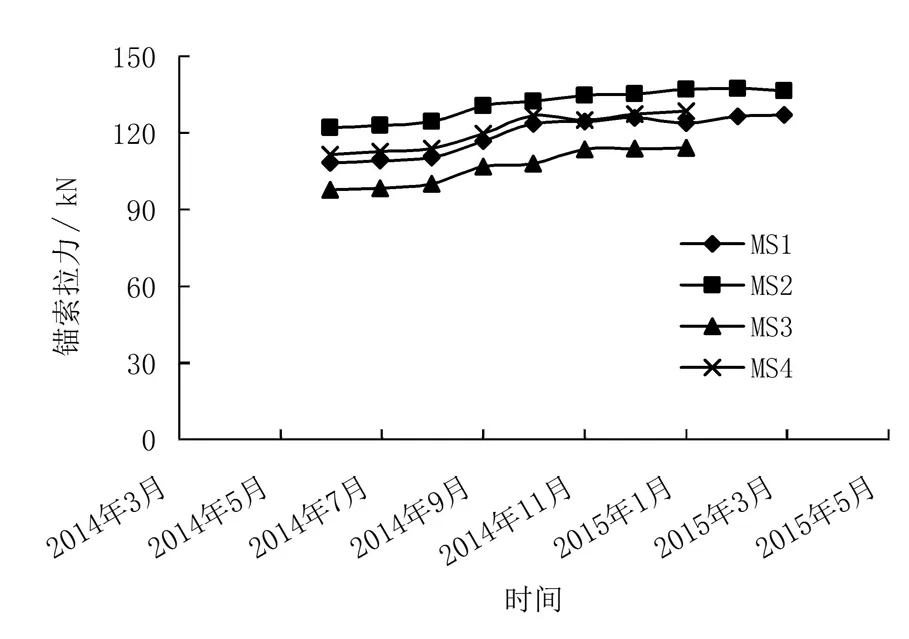

图5为4个锚索拉力监测变化曲线(MS1、MS2、MS3和MS4),锚索监测点位置详见图1。

图5 锚索拉力变化曲线Fig.5 Curve of anchor tensile force

由图可知,锚索初始应力介于90~120 kN之间,随着基坑开挖,墙体移位增加,锚索轴力逐渐增加直至基坑开挖完成。锚索拉力量测最大值远小于锚索承载力设计值。

基坑开挖施工期间,坡顶沉降、位移共观测369次;基坑周边深层土体位移210次;锚索预应力监测182次;围护桩内力监测199次。从观测数据来看,基坑坡顶及支护结构最大位移为29 mm(未超报警值),最小为20 mm。基坑坡顶及支护结构最大沉降为14 mm(未超报警值),最小沉降为11 mm。深层土体侧向位移往基坑内侧移动最大值为29.8mm(未超报警值)。第一层锚索应力最大值144.80 kN,小于0.7倍锚索承载力设计值。说明从基坑开挖到支护施工到土方回填结束为止的整个施工过程中,基坑大部分坡顶及周边土体并未出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆,说明基坑支护及地下室整个施工过程,基坑边坡是安全、稳定的。

4 结语

桩锚支护体系采用锚索取代内支撑,给支护排桩提供锚拉力,以减小支护排桩的位移和内力,并将基坑的变形控制在允许范围内。采用锚索替代了内支撑,坑内施工的空间大,坑内的土方开挖和地下结构施工更为方便。由于锚索是逐根施工、逐根张拉施加预应力和锁定,因此锚索施加的预应力对围护桩的内力和变形均会产生影响。锚索的间距除了考虑围护桩的强度外,还须考虑变形控制的要求。

参考文献:

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑基坑支护技术规程:JGJ120-2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[2] 福建省建设厅.建筑地基基础技术规范:DBJ13-07-2006[S].北京:中国建筑工业出版社.2006.

[3] 刘国彬,王卫东.基坑工程手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[4] 龚晓南,高有潮.深基坑工程设计施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[5] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑基坑工程监测技术规范:GB50497-2009[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.

(责任编辑: 陈雯)

Application of broaching anchor cable in deep excavation in soft clay

Huang Hui

(South China Engineering Investigation Institute of the Nuclear Industry,Xiamen 361000,China)

Abstract:A field case study of a deep excavation in soft clay in Xiamen city was conducted.A bore piles supporting system of the excavation was formed by broaching anchor cable rather than the interior support of row piles.Sloping and soil-cement mixing piles were combined as support in the deep excavation in soft clay.The deformation of the surrounding soil around the support system and the tensile force of the broaching anchor cable were discussed.

Key words:broaching anchor cable; deep excavation; soft clay

收稿日期:2016-07-12

作者简介:黄辉(1963-),男,广西田东人,高级工程师,研究方向:岩土工程。

doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2016.04.001

中图分类号:TU46+3

文献标志码:A

文章编号:1672-4348(2016)04-0307-04