大学生交往焦虑与人际信任的关系研究

陈红艳 强健

(呼伦贝尔学院教育科学学院 内蒙古 海拉尔 021008)

一、引言

强健(1984-),女,呼伦贝尔学院教育科学学院讲师,硕士研究生。研究方向:心理学。

RotterJ.B不仅提出了人际信任的定义,而且还编制了用于测量其水平的量表。人际信任是指在与他交往的过程中,对交往对象的可靠程度的一种猜测[1]。

大学生作为一个将要踏入社会的群体[2],正处于一个关键的时期。大学时代是人际信任的建立与改善的关键时期,良好的人际关系会为他们未来在社会上立足与发展打下良好的基础。人际信任水平高的人往往能够保持积极乐观的心态,更善于与他人交往、主动与他人合作。处于这一阶段的大学生普遍存在交往焦虑的现象,且交往焦虑对大学生的学业生涯、人际关系、心理发展等有着直接的影响。

国内外目前对大学生交往焦虑和人际信任的相关研究较少,且大多集中于对大学生交往焦虑和人际信任的成因及对策的研究上,而较少研究交往焦虑和人际信任二者是否存在实质性的关系,因此当今社会越来越重视大学生的人际信任情况[3]。本文以呼伦贝尔学院在校学生为研究对象,从交往焦虑的角度研究大学生的人际信任状况,并探讨交往焦虑与人际信任二者之间的关系。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

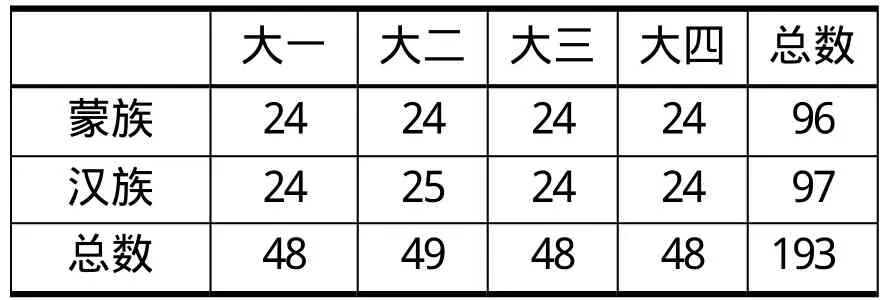

本研究以呼伦贝尔学院在校学生为被试,共发放210份问卷,回收有效问卷193份,回收有效率为91.9%,被试基本构成详见表1。

表1 被试基本情况构成表(N=193)

(二)研究工具

1. 人际信任量表(ITS)

采用由Rotter J.B编制的人际信任量表。该量表由25个项目构成,具体划分成两个维度,即特殊信任和普遍信任。普遍信任是指是对同伴或其他家庭成员的信任,特殊信任是对无直接关系者的信任。本量表采用五级计分制,即每个项目的分数是1-5,量表总分从25至125[4],该量表原始信度系数为 0.76,在本次应用中的信度系数为0.786。

2. 交往焦虑量表(IAS)

采用由Leary编制的交往焦虑量表。该量表共含有15个项目,这些项目采用5级评分,每个项目的分数是1-5,其总评分从15至75,得分高,说明存在高程度的交往焦虑,反之亦然[5]。该量表的原始信度系数为 0.87,在本次应用中的信度系数为0.751。

(三)研究方法

采用SPSS21.0进行数据的整理和统计,对数据的处理具体采用了独立样本t检验、单因素方差分析、相关和回归的方法。

三、结果

(一)不同民族的大学生人际信任水平的比较

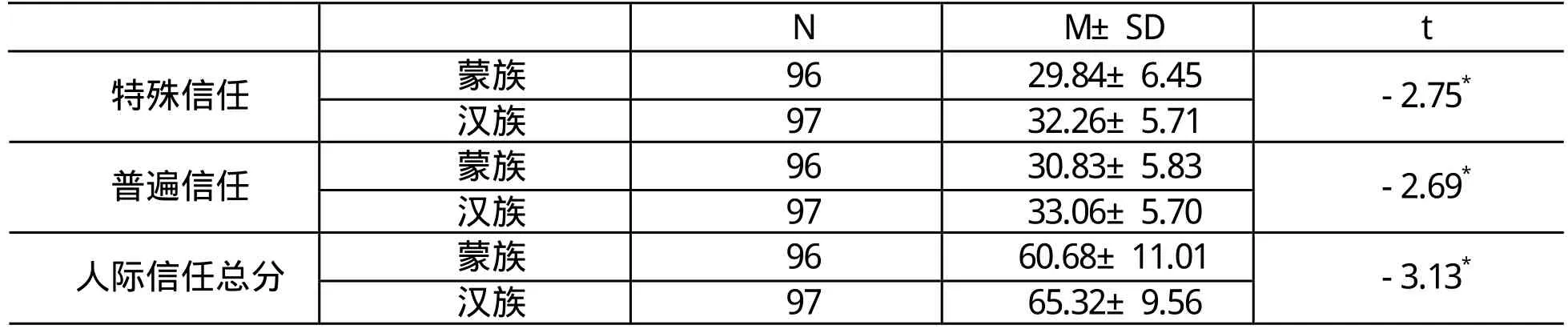

为了解不同民族的大学生在人际信任方面的差异,采用独立样本 t检验的方法对数据进行处理,其结果如表2所示。

表2 不同民族的大学生人际信任水平的结果

由表2结果可知:蒙古族和汉族大学生的人际信任总分及各维度分间均存在明显的差异,且汉族大学生的各水平均高于蒙古族大学生。

(二)人际信任水平在年级上的差异比较

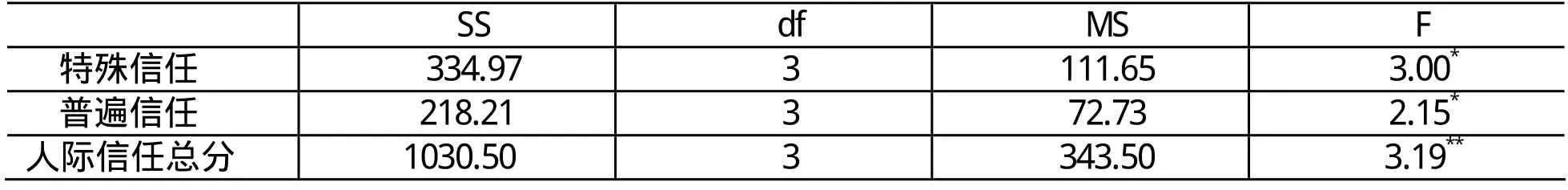

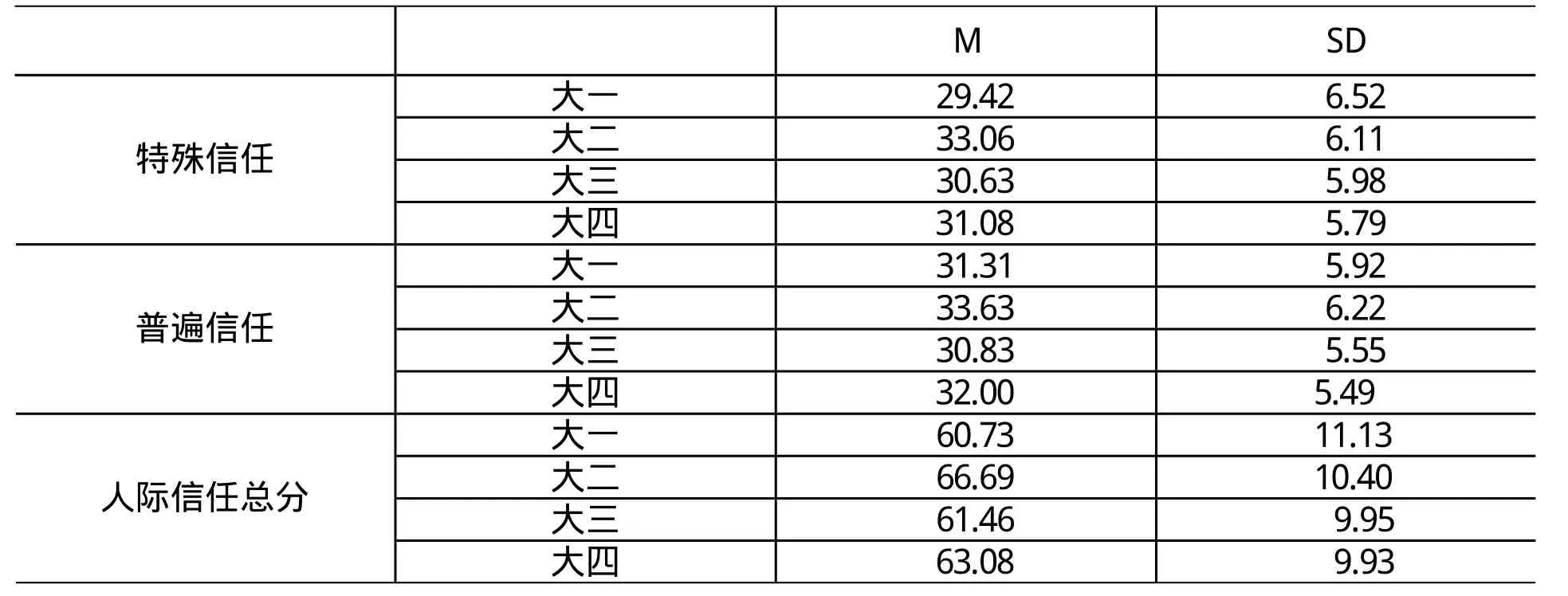

为了考察不同年级大学生人际信任水平的差别状况,现对其采用单因素方差分析,结果如表3所示:

表3 不同年级大学生人际信任水平的结果

由表3结果可知:大学生所处的年级不同,其人际信任的水平也会存在明显的差异,事后检验结果见表4。

表4 不同年级的大学生人际信任水平的事后检验结果

由表 4结果可知:大二学生与大一、大三学生的人际信任总分存在显著性差异,且大二学生的均值显著的高于大一、大三学生,而大四学生则与其它三个年级之间没有明显的差异。

(三)大学生交往焦虑与人际信任的关系分析

1. 大学生交往焦虑与人际信任相关分析

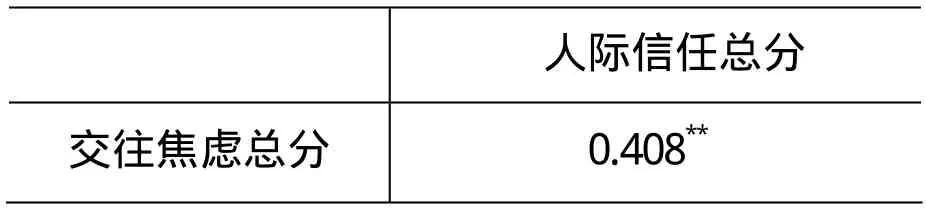

为了解大学生交往焦虑与人际信任是否存在相关关系,现对其进行皮尔逊积差相关,结果如表5所示。

表5 交往焦虑与人际信任的结果

通过相关分析结果可知:交往焦虑和人际信任存在显著的相关,其中 r=0.408,p<0.01(双侧检验)。

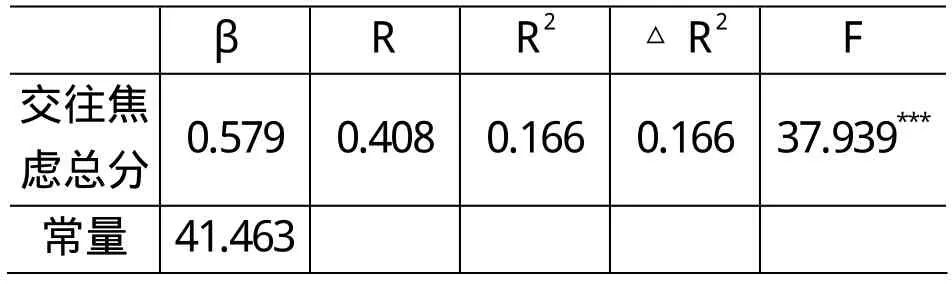

2. 大学生交往焦虑与人际信任的回归分析

为了解大学生交往焦虑与人际信任二者之间是否具有线性关系,能否建立线性方程。现对其进行回归分析,结果见表6。

表6交往焦虑与人际信任回归分析的结果

回归分析结果显示:大学生交往焦虑与人际信任存在极其显著的相关关系,自变量“交往焦虑”可以解释因变量“人际信任”16.6%的变异性(R2=0.166),建立的回归方程为:y=41.463+0.579x,其中y代表的是人际信任总分,x代表的是交往焦虑总分。

四、分析与讨论

(一)不同民族学生的人际信任水平差异分析

由表 2结果可知:不同民族大学生的人际信任水平存在显著性差异,且蒙古族学生人际信任水平显著低于汉族学生。分析其原因发现,在学校里蒙古族学生人数本身就比汉族少,且大部分课程都是汉语授课,日常生活及学习等方面也渐渐被汉化,所以在生活及与人交往上会保持警惕或选择逃避以防受到伤害,且大多数蒙古族学生认为自己与他人交往主要是出于个人目的,由此导致了蒙古族大学生的人际信任水平显著低于汉族学生。

(二)年级不同大学生的人际信任水平差异分析

方差分析结果显示:不同年级大学生的人际信任水平存在显著性差异,大二学生与大一、大三学生的人际信任总分存在显著性差异,且大二学生明显高于大一、大三学生,而其它年级学生之间均不存在显著性差异。分析其原因发现:由于大一新生来到学校不久,不了解自己所处的环境,且要学习的课程也比较多,占用了大部分时间,以致于在交往上所花费的时间大大减少,所以人际信任水平会相对较低一些;大二和大三学生对学校环境有了较为深入的了解,课程相比于大一也会少一点,且大二处于中间阶段,是发展和维持人际信任的高峰期,大三开始慢慢地接触社会,了解到社会中的人际关系并不像学校那样简单,且大三为考研及各类资格考试做准备,更多关注的是自身素质和能力的发展,而忽视了人际交往方面的问题,由此导致了大二学生的人际信任水平高于大一、大三学生。

(三)大学生交往焦虑与人际信任的关系分析

相关和回归分析结果显示:大学生的交往焦虑与人际信任存在明显的负相关,交往焦虑可在16.6%的程度上解释人际信任。分析其原因发现:呼伦贝尔学院学生由于课业相对于其它高等院校轻松一些,所以在人际交往方面的时间会相对较多。大部分学生即使处在非正式的场合及同上级交流时,通常会感到焦虑和不自在,相应伴随而来的就是交往焦虑,而交往焦虑心理的产生对人际信任存在一定的影响,致使其在人际交往的时候会表现出对他人的恐惧、猜忌、回避,存在较强的自卫心理。因此交往焦虑与人际信任存在明显的相关关系,且交往焦虑能够在一定程度上解释人际信任,即可以通过改变交往焦虑来改善人际信任水平。