政府研发补贴方式对企业创新能力影响机制研究

汪军朱 兰天 黄涛

摘要:本文研究了政府研发补贴的不同发放方式对企业创新能力的不同影响机制。政府补贴方式一般分为定额补贴和补贴率补贴,其中定额补贴又可细分为事前补贴和事后补贴。这三种不同的补贴方式对企业创新投入具有不同的影响。经过理论分析,定额补贴方式对企业创新能力的促进作用不甚明显,而通过补贴率对企业研发投入予以一定的资助效果比较显著。

关键词:研发补贴创新能力影响机制

一、引言

近几年,国家越来越重视企业的研发创新。然而,政府补贴对象主要以国有大企业为主,在鼓励全民创业的今天,很多中小型民营企业才是创新的主体,这点,政府有些本末倒置;同时,政府补贴方式又主要以单的定额补贴为主,其效果还有待商榷。本文仅就政府研发补贴方式对企业创新能力影响机制进行理论研究,简要探讨,得出结论,给出政策建议。

二、理论模型设定

(一)基本假设

1.市场结构

本文假定高新技术产业是双寡头市场结构,企业1和企业2。二者可能进行Stackelberg竞争,同时还可能合谋。假设合谋的概率为φ,φ∈[O,1]。

2.产品需求环境设定

假定有两家企业拟进入市场,提供种垂直差异化新产品,用z表示其质量水平,z∈(0,1)。每位消费者购买单位新产品,不同消费者对同

新产品会有不同评价,服从[O,入]连续均匀分布。该产品的反需求函数为p(Q,x)=k(1-Q)。其中Q是新产品市场总需求规模,入是消费者对该新产品的最高评价。

3.企业创新方式和创新风险

创新包括原始创新和模仿创新。设企业研发成功概率为P(z,A):,A为研发成功的其它因素,P(z,A)∈[0,1]。为了便于后续的推导,设P(z,A)=P(1,A)(1-z)。假设只有原始创新企业才具有创新风险,模仿创新企业并没有风险。

4.企业创新成本

假设企业只有研发投入成本,其他产品成本忽略不计。在原始创新中,先行厂商投入创新费用K(z)k(z)>>O,K(z)>O。为便利分析,设K(z)=α。跟随厂商通过支付模仿创新成本:K(z)=βαZ2。来同样实现新产品质量z,O≤α,β≤1。

(二)企业博弈过程

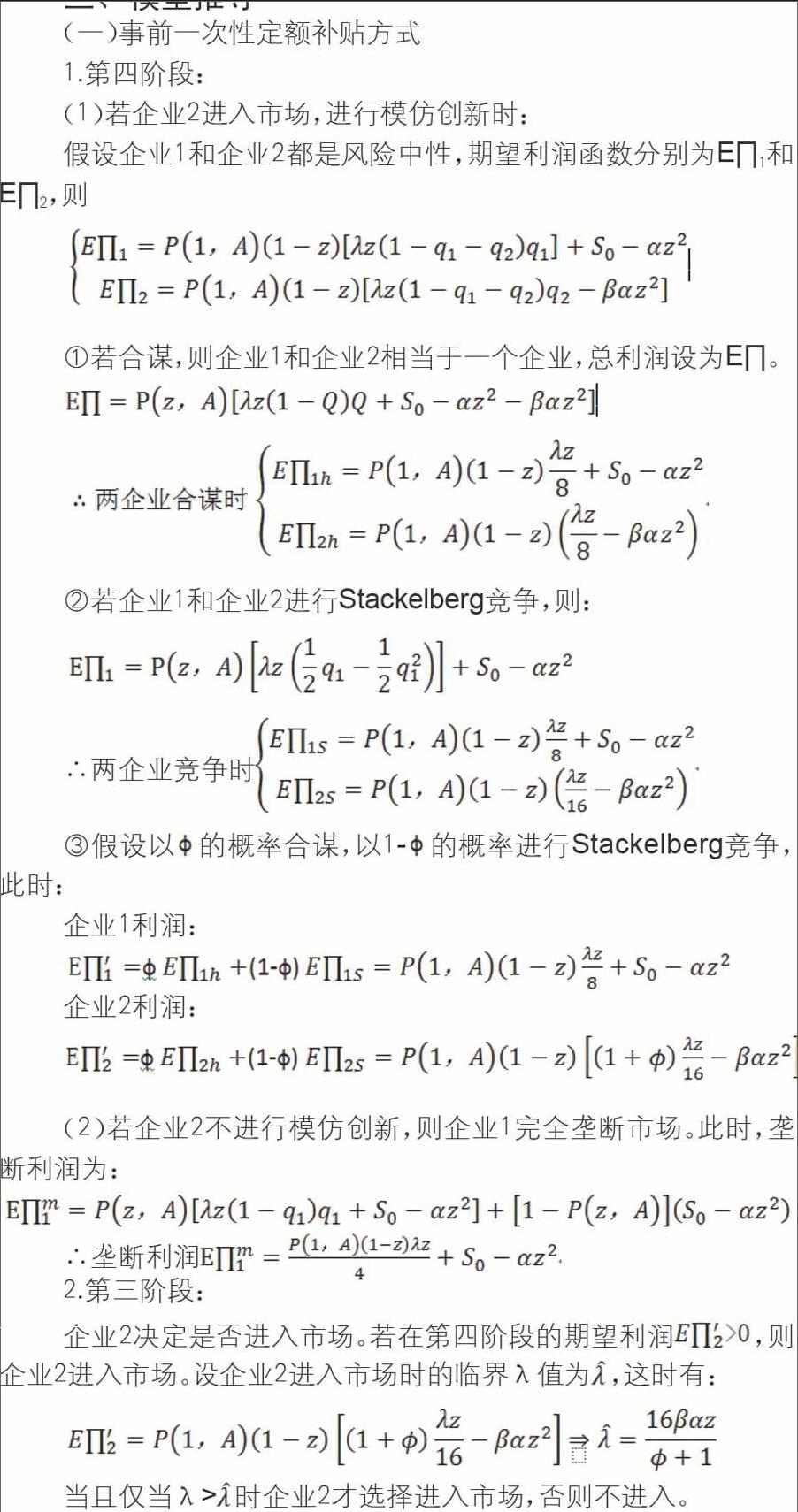

博弈过程分为四个阶段:(1)政府确定对先行厂商从事原始创新的补贴率s或定额补贴S。。(2)厂商1作为先行者进行原始创新,选择新产品的质量水平z,此时厂商1不知道消费者对新产品的最高评价入。(3)厂商1将新产品投入市场,入变为已知,确定其市场需求函数。厂商2根据新产品市场需求规模决定是否从事模仿创新。(4)如果厂商2在第三阶段模仿创新,那么厂商1和2以φ的概率合谋实现联合利润最大化,以1-φ的概率开展Stackelberg竞争;如果厂商2在第三阶段不模仿创新,那么厂商1就在第四阶段完全垄断该市场。

(一)由表达式可知,企业的创新成果(产品质量)只与研发成功率(P),消费者对新产品的最高评价(入),企业2进入市场的概率(y),研发成本参数(α)有关,而与事前政府研发补贴额(So)无关。由此得到结论1:政府采取事前次性定额补贴方式不能有效激励高新:技术产业内先行厂商的原始创新活动。

(二)由z:表达式可知,企业的创新成果与变量P、入、v、α、So有关;并且随着So的增加Z2逐渐减小。由此得到结论2:政府采取事后一次性定额奖励方式将阻碍高新技术产业内先行厂商的原始创新活动。

(三)由表达式可知,企业创新成果与变量P、入、Y、α、s有关;并且随补贴率s的增加z。也逐渐增大。由此得到结论3:政府采取补贴率方式能够有效激励高新技术产业里先行厂商的原始创新活动,并且补贴率越高激励效果越好。

四、政策建议

综上所述,本文发现定额补贴方式对于促进原始创新的效果不如比率补贴方式。所以,为了扶持国内的高新技术产业,建议政府放弃定额补贴方式,采用补贴率方式,并且尽可能提高补贴率,降低先行厂商的原始创新风险,从而更有效地促进我国高新技术行业厂商的创新活动。

在比率补贴方式下,政府需要采用事前承诺并确定补贴比率,事后根据高新技术行业厂商的实际研发投入成本来按比率确定补贴金额。这就需要我国各级政府要制定完善的全过程监督体系,介入高新技术企业研发创新的事前、事中和事后环节,消除事后发放比率研发补贴时高新技术产业厂商虚报研发成本的可能性。