中国司法传统中的“特色司法”*

张 彬

(武汉大学法学院,湖北 武汉 430072)

中国司法传统中的“特色司法”*

张 彬

(武汉大学法学院,湖北 武汉 430072)

“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受公平正义”是当前司法改革理念,围绕这一理念,十八届四中全会决定提出了总体框架和重要部署,并进行了多方试点,但效果不佳。结合历次中国司法改革工作,会发现,司法改革大多是“雷声大雨点小”。为此,我们不得不反思,究竟怎么样的司法改革才被中国所需,才被中国人民所需。对这一问题,唯有深入认识中国实际,认识中国社会,认识中国人民,方可找到良方秘钥。而深入了解中国司法传统和传统司法,会发现,中国的司法其实是一种情理司法,是一种人民司法,是一种能动司法。

司法传统;司法改革;情理司法;人民司法;能动司法

十八大以后,尤其是十八届四中全会以来,高层正以前所未有的力度推进中国司法改革,继四中全会《决定》提出以“保证司法公正,提高司法公信力”为目标的司法改革总体框架和重要部署之后,最高院、最高检以及司法部分别出台了具体的“改革意见”。这些“意见”以及随之开展的改革试点工作,让人们感受到了高层的决心,也感受到了司法改革所带来的影响。尤其是“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受公平正义”的改革理念更是让民众对司法改革抱有热切期望。然而,纵观现今司法改革的推进路径以及实际效果,会发现被人们“翘首以待”的司法改革似乎并没有达到预期目的,反而与之渐行渐远。由此,我们不得不反思,司法改革路径到底哪里出了错?到底怎样的司法改革才被中国所需要?

当然,回答这个问题非我之所能,也非一朝一夕所能成就。但稍微停下改革的脚步,反思改革、正视问题,未尝不是一件好事。要知道,司法并非断层物,而是对传统司法的延续和升华。尤其是在中国,司法传统更是其无法割舍和无法放弃的元素。对此,儒学学者秋风曾言:“中国人的法治应当更契合于中国人的信仰,以及由这样的信仰所塑造的生活形态。”*秋风.略谈儒家的法治观[EB/OL].[2015-12-09].共识网http://www.21ccom.net/articles/thought/zhongxi/20141231118350_all.html.司法亦是如此。中国自古以来的司法传统,虽不同于西方那样崇尚程序公正、司法独立等自然正义法则,但有效运行了两千多年的司法亦有其独特的矛盾处理方式。在缺乏系统、完整的成文立法制度下,传统的儒学思想和天道和谐观念,使中国的司法自古以来就是礼义、道德、风俗、习惯等不成文“规则”直接作用的结果。正所谓“人情之所便,即王道之所许也”,无论是有冤情需要“拉去见官”的百姓,还是拍着“惊堂木”的“州县官”,在官司的审理中大都追求“人情”与“天理”。但并不能因此而否定中国司法并非适用“法律”,而只是在“礼义仁智信”的熏陶下,司法最重要的是在考究明白应适用“何律何例”的基础上“准情酌理而变通之”,此即中国之国情。基于此,根生于中国土壤的司法有其“中国特色”:

一、情理司法

在中国传统司法中,“情理是法律的生命”(勒内·达维德语)这句话表现得尤为明显。从西周的“周公制礼”到清代扩宽“犯罪存留养亲”范围,五千多年的传统文化无不体现情理与法律的融合。近代以来,随着中国对西方发达国家司法制度的移植与借鉴,“以事实为依据,以法律为准绳”虽成为当前司法所应当遵循的原则,但“情理法”所赖以生存的土壤并没因此改变,反而根深于老百姓的日常生活之中,指导着老百姓对客观事实的认定与判断,亦对司法裁判产生影响,其表现主要有三:

其一,司法是“说情”、“明理”。所谓情理,在之初,不过是“发轫于断狱的司法要求”。断狱必得先弄清案情、得到真情,并要据此案情、狱情判断*霍存福.中国传统法文化的文化性状与文化追寻——情理法的发生、发展及其命运[J].法制与社会发展,2001,(3):2.。《左传·庄公十年》曹刿论战中“小大之狱,虽不能察,必以情”,强调“尽己情察审”是最早的司法道德。“尽己情”不能不顾案件之“实情”, 不得不尊重案件之“民情”,不得不考察案件之“原情”,正所谓“情有可原”、“情有可矜”。例如,中国古代崇尚“亲亲、尊尊”,诉讼亦首先考虑是否违反父子之亲、君臣之义。在认为符合宗法制度之后,再来考量罪行大小、损害轻重。《礼记·王制》说:“凡听五刑之讼,必原父子之亲,立君臣之义以权之。”现今司法中,影响定罪量刑的诸如“动机善恶”、“故意或过失”、“正当防卫”等判断,亦是对“情理”的考量。然而,判断案情、考察原情,常常须直接依据“民情”,即“日常生活经验”、“社会生活常理”。例如,《清稗类抄·狱讼类》记载:

清代段光为鄞县县令时,乡人甲不慎踏死店主乙的一只雏鸡,乙诉至官府,称鸡雏虽小,厥种特异,饲之数月,可重九斤。依时价,值九百文钱,故诉求九百文钱。段光认为索价之数不为过,令甲照价赔偿。事毕,段光又召甲、乙二人,对甲说: “汝之鸡虽饲数月可得九斤,今则未尝饲之九斤也。谚有云:斗米斤鸡。饲鸡一斤者,例须米一斗,今汝鸡已毙,不复用饲,岂非省却米九斗法乎? 鸡毙得偿,而又省米,事太便宜,汝应以米九斗还乡人,方为两得其平。”乙无语,只得服判*董长春.司法环节:情理在传统司法中的作用分析[J].云南大学学报法学版,2012,(4):35.。

此案中,段光不仅运用农民日常生活常理,亦使用了当地民谚,合情合理,岂不让人心服口服。相对而言,在判案中,如果仅干巴巴的重复“罪大恶极”、“影响深远”、“明显不公”、“事实不清”、“证据不足”、“根据xx法第xx条”等话语,而不能论述其然与其所以然,其效果相当于没讲,甚至相反。为此,2004年10月肖扬院长在耶鲁大学演讲时就指出:“对于一个正向法治目标迈进的国度来说,法律是司法机构和法官必须考虑的首要因素,但是中国传统上又是一个‘礼俗’社会,法律不可能成为解决所有纠纷的‘灵丹妙药’,法律以外的因素如道德、情理也是司法过程所不可忽略的。”*肖扬.中国司法:挑战与改革[J].人民司法,2005,(1).诚所谓:“法意、人情,实同一体。徇人情为违法意,不可也;守法意而拂人情,亦不可也。权衡于二者之间,使上不违于法意,下不拂于人情,则通行而无弊矣。”*中国社科院历史所宋辽金元史研究室.名公书判清明集[M].北京:中华书局,1978:311.转引自康建胜.情理法与传统司法实践[J].青海社会科学,2011(2):74.

其二,判决须“合情合理”。“打官司就是打道理”,法院判决应当说明裁判理由,使人一看就懂。对此,谢觉哉老先生有过经典论断,其认为“判词要剖析现微,合情合理,使败诉者不得不心服。”谢老举《乔太守乱点鸳鸯谱》的判词为例*《乔太守乱点鸳鸯谱》出自冯梦龙《醒世恒言》第八卷。,其中有两个关键句:

夺人妇,人亦夺其妇,两家恩怨,总息风波;

独乐乐,不如众乐乐,三对夫妻,各偕鱼水。

这两句判词的妙处在于上联说“理”,下联说“情”,不服的也自然服了*霍存福.司法是“说请”“说理”,判决要“合情合理”——谢觉哉“情理”司法观研究[A].陈金全,汪世荣.中国传统司法与司法传统(上)[C].西安:陕西师范大学出版社,2009.25.。现在当然不需要如此行文,但法官作出的判决最起码应通俗易懂,让老百姓一看就知,毕竟受判决拘束和影响的对象是普通民众,且判决需要民众执行;如果民众根本就不清楚判决的意思或者不明白作出判决的根据,那么谁会心甘情愿去执行呢?在该案中,乔太守的判词并没有引用有关婚约之法,而是找到了“情理”所在:“弟代姊嫁”,是孙寡妇爱女之情;“姑伴嫂眠”是刘秉义夫妇爱子之情、怜媳之意;出现变故,非人力之所及,然干柴烈火实乃“相悦为婚”,于礼法无碍,故而,顺水推舟,皆大欢喜,岂不快哉!类似“动之以情,晓之以理”之判决在中国古代司法裁判中,随处可见。

然而,发展至今,律法与情理之关系呈现畸变,司法裁判因违背情理而遭遇法律信仰危机。其例证就是“彭宇案”引发的道德谴责和矛盾心理至今仍如影随形。在“彭宇案”判决书中,南京市鼓楼区人民法院根据日常生活经验分析:

根据被告自认,其是第一个下车之人,从常理分析,其与原告相撞的可能性较大。如果被告是见义勇为做好事,更符合实际的做法应是抓住撞倒原告的人,而不仅仅是好心相扶;如果被告是做好事,根据社会情理,在原告的家人到达后,其完全可以言明事实经过并让原告的家人将原告送往医院,然后自行离开,但被告未作此等选择,其行为显然与情理相悖*“徐 XX 诉彭宇人身损害赔偿纠纷案”(2007)鼓民一初字第212号。。

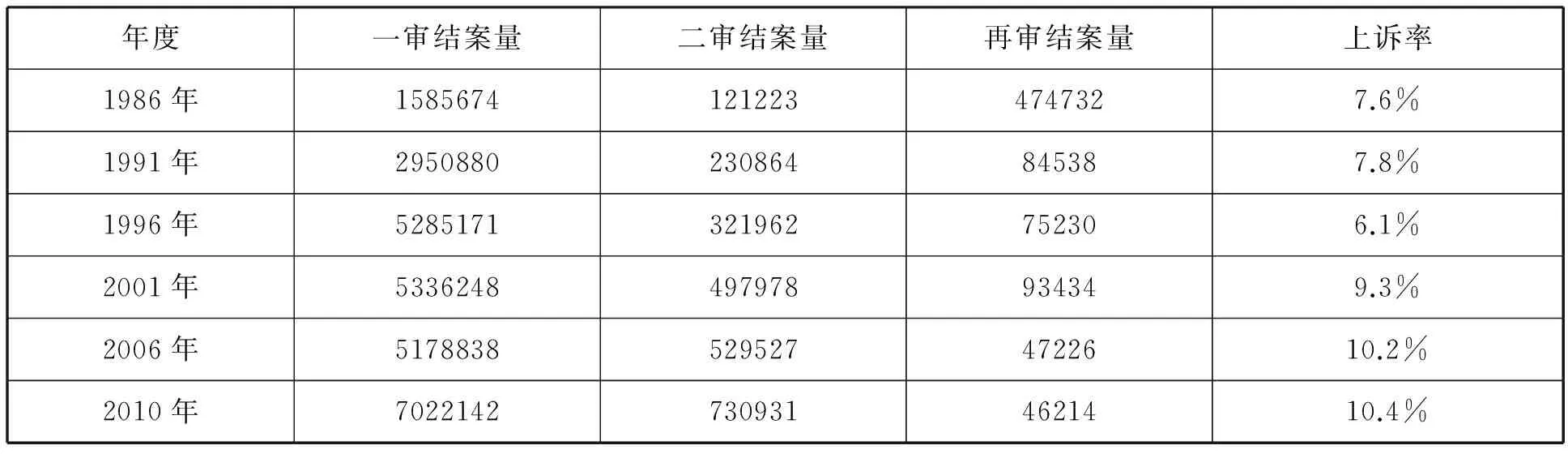

该判决书虽句句强调情理,实则句句与人情事理背道而驰。正是法官对习以为常的人情的无知与漠视,才造就了“不想成为第二个彭宇”的人情冷漠。现今司法裁判无一例外不是“格式化文书”,非但如此,律师所撰写的“状词”亦是“千篇一律”。格式化文本虽提高了司法效率,但毫无人情可言,亦无法窥测情理所在,仅仅是冰冷冷的援引条文,如何让当事人“息讼服判”,上诉乃至上访成为必然,这从近几年的上诉率和持续上升的上访率就可窥探一二(如下表所示):

1986年至2010年全国人民法院各类案件上诉率(单位:件)

数据来源:中国法律年鉴编辑部:《中国法律年鉴》,中国法律年鉴社。

然而,这并非意味着,在中国当代司法实践中没有说情明理之案例。其实,认真去寻找仍可发现三大诉讼中都存在“准情酌理”的判决,例如吉林省白城市中院审理的王某诉白城市中心医院医疗损害赔偿纠纷一案,其判决如下:

被告在治疗过程中存在医疗过失行为,应对损害结果负完全责任。但是针对本案存在着原告寿命及医疗市场价格等不确定因素,因此,对原告肠内营养后续医疗费的赔偿由医疗机构赔偿原告自出院后2年内的医疗费为宜,以后如果原告确实需要肠内营养,其超出部分待实际发生后另行主张权利*最高人民法院中国应用法学研究所编.人民法院案例选(总第63辑)[C].北京:人民法院出版社,2008.131.。

面对高达260万元的赔偿请求,如何判决、如何执行都成为法官所面临的一大难题。而该案法官根据原告寿命的不确定性,以及我国医疗改革中医疗费用之降低趋势,判定先赔偿2年的医疗费用,不仅符合普通公民所认可的一般情理,亦解决了执行难的问题,充分体现了法官对情理的判断与把握。

从上述三则案例判词对比就可看出,合情合理,既符合中国民众之心理;又顺从民众处事之哲学,且亦可达到教育民众之效果,何乐而不为。

其三,执行乃“恩威并用”。“情理”在中国古代司法活动中的运用,不仅局限于裁判案件,还广泛体现在对判决的执行中。例如《后汉书·钟离意传》记载:“县人防广为父报仇,系狱,其母死,广哭泣不食。意怜伤之,乃听广归家,使得殡敛。”*《后汉书·钟离意传》,转引自董长春.司法环节:情理在传统司法中的作用分析[J].云南大学学报法学版,2012(4):36-37.钟离意所为,出于人性之考量,基于人道之尊重,一方面成全了防广的孝心,使其返狱后再无牵挂而专心服刑;另一方面达到了教化之效果,使其他服刑人员和社会民众都感受到律法之人情。杀人入狱,乃律法之威慑;母死而殡敛,乃情理之通便。一法一情之于执行,方可实现“息讼”、“伏判”。

在现今“执行难”影响司法权威和阻碍公民合法权益获得有效救济的境况下,反思造成“执行难”的原因一般成为我们对症下药之良方。而挖掘其根源,会发现“执行难”已不再是单纯的司法问题,更是一项夹杂社会、立法、司法等多重因素的综合难题。首先,对于社会,公民法律意识普遍不高,当事人更是未将判决当回事,而对这种情形,社会人也没有形成一种舆论压力和道德谴责;其次,对于法律,我国自古以来对人和权的畏惧明显大于法,法没有权威,人民当然不服从,不信服;再次,对于立法,立法滞后,立法零散、立法冲突等现状都给执行带来困难;最后,对于执行体制和执行人员,现行审执一体化明显违背了权力分立这一基本法理,而执行人员素质偏低、责任心不强等因素所造成的机器执法、暴力执法现象,更是激发人们的反抗。当然,造成执行难的原因远不止于此。但无论如何,都应当承认的是我们无法做到尽善尽美,无论立法多么完善、体制多么健全,执行所面对的人和利总充满各种不确定性。面对这一问题,美国民众可能会毫无犹豫的回答“人是靠不住的,总统是靠不住的,制度才是可靠的”,因此,宪法必须具有绝对权威,权力必须切割与制衡。但对于我国而言,至少就目前而言,这一道路是行不通的。因为,中国人自古以来就生于斯,长于斯,传统的小市民思想和文化观念——而非法治或规则意识——早已深入其血肉,根植其灵魂,甚至世世相传、代代影响,以至于现今社会仍是一种“感同身受”、“无理取闹”、“仇官惧官”、“同态复仇”的生活常态。因此,对于中国人而言,“官是不可靠的,制度是不可靠的,‘有钱’才是王道”。所以,执行,无疑就是赤裸裸的“官逼民反”。可见,在中国,缺少的不是制度,而是对法律的信仰和认同。

基于此,解决执行难问题,甚至推进中国的法治建设问题,最根本的是提高国民和社会整体的法治素质,提高公民和整个社会的法律认同感,否则任何制度都是空谈。而如何提高,不可能立竿见影,必定是一个循序渐进的过程。其中,借鉴我国古代关于司法执行之情理化考量,无疑是解决执行难的第一步。这意味着执行,一方面要考量法律之制裁效果,依法为之;另一方面要考量人情之社会效应,动情为之,也即一方面说法释法,体现法律之刚性,一方面说情说理,给予一定时间的思想准备和心理准备,体现人情之柔性,前者入人心,后者动人情,若不买账,则强制执行。正如上文所引《乔太守乱点鸳鸯谱》中所言:

我今作主,将你女儿配与裴九儿子裴政,限即日三家俱便婚配回报。如有不伏者,定行重治。

“如有不伏者,定行重治”就是乔太守在说情说理后为保各方“首肯”而所展现的官威。如此恩威并用,既是堵悠悠众口,杜绝民怨;又可实现社会教化,培育舆论制裁。在中国这样一个讲究“面子”的社会,众人“口水”明显比律法更实在。

二、人民司法

尊民情、循民意乃中国古代乃至近代法律制度的基本特征和价值取向。早在西周时期,就出现反复审理多次征求众人意见的“三刺制度”,即遇重案、要案,要“一问群臣、二问群吏、三问万民”。“左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之;见可杀焉,然后杀之。故曰,国人杀之也。如此,然后可以为民父母。”*《孟子·梁惠王下》,转引自王胜国.人本主义与中国古代司法制度简论[J].陈金全,汪世荣.中国传统司法与司法传统(上)[M].西安:陕西师范大学出版社,2009.101.在革命根据地时期,法院处理案件的方法亦是走“群众路线”,即先在群众中讨论,不急处断。可见,司法的人民性自古以来就已存在。发展至今,“社会主义司法制度的本质性特征就是人民性。”*公丕祥.中国特色社会主义司法改革道路概览[J].法律科学,2008,(5).这从人民代表大会制度、人民法院、人民检察院中的“人民”一词就可窥视一二。然而,司法的人民性并非意味着司法“唯命是从”“罔顾法理”,其所强调的(包括上述所例举的西周时期和革命根据地时期处理案件的方法)是发挥民众之生活智慧,利用民众之生活经验弥补法官常识之匮乏,亦即司法活动的开展应当考量其社会效果,实现法律效果与社会效果之统一。因为,人是社会的人,司法是国家的司法,司法的人民性即国家立法的社会效果。其要义有三:

其一,司法是一门经验技术。英国柯克大法官曾言:“法官处理的案件……只有自然理性是不可能处理好的,更需要技艺理性。法律是一门技艺,在一个人能够获得对他的认识之前,需要长期的学习和实践。”与此不谋而合的是,美国霍姆斯大法官亦言“只有熟悉法律的历史、社会和经济因素的法官和律师,才能够适当地履行其职责。”这些话语,无一不强调了法官在案件审理中所需的丰富的经验和全面的司法技术。因为,生活是复杂的,纠纷是多样,而立法是滞后的,唯有不断积累的智慧和经验方可实现司法艺术。这在中国古代司法活动中表现尤为明显。例如,《清稗类抄·狱讼类》记载:

太原有民家,姑妇皆寡,姑中年,不能自洁,村无赖频就之。妇不善其行,阴于门户墙垣阻拒之。姑惭,假事以出妇,妇不去,颇勃溪,姑益恚,乃诬控之官。拘无赖至,又哗辩,谓两无所私,彼姑妇不相能,故妄言以相诋毁耳。重笞之,无赖叩乞免责,自认与妇通。械妇,妇终不承,逐去之。妇忿而上控,仍如前,久不决。时淄川孙长卿大令宗元宰临晋,推折狱才,宪司遂下其案于临晋。人犯到,略讯一过,寄监讫,即令隶人备砖石刀锥,质明听用。明日出讯,乃谓姑妇曰:“此事亦不必求甚清析,淫妇虽未定,而奸夫则确。汝家本清门,惟一时为匪人所诱,罪全在某。堂上刀石具在,可自取击杀之。”姑妇趦趄,恐邂逅抵偿。孙曰:“无虑,有我在。”于是姑妇并起,掇石交投,妇衔恨已久,两手举巨石,恨不即立毙之,姑惟以小石击臀腿而已。又命用刀,姑逡巡,孙止之,曰:“淫妇,我知之矣。”命执姑严梏之,遂得其情,案乃结*〔14〕《清稗类抄·狱讼类》。。

此案,孙某深通人的情感逻辑,有爱则迟疑,有恨必毙之,此乃人之常情,并非需要多少司法勘察技术或证人证言,只要熟悉人与人相处之道,通晓人的情感宣泄之常理的人,都知道真相如何,这是孙某的生活经验、感情经验。再如,《清稗类抄·狱讼类》记载:

丁文诚公宝桢抚闽时,某县有发冢开棺剥取尸身衣饰一案。县幕故狡诈,以欲为令规避处分,必欲避去发冢开棺字样,其详文有云“勘得某处有厝棺一具,棺材后壁凿有一孔,围圆一寸三分,据尸亲某某供称,尸身头上,失少金簪一支,显系该贼由穴孔伸手入内,拔取金簪,得赃逃逸。除悬赏购缉外,理合勘明详报”云云。文诚于牍尾批云:“以围圆一寸三分之穴孔,竟能伸手入内,天下无此小手,棺后伸手,拔取尸身头上金簪,天下无此长手。该令太不晓事,应即撤任,候饬司遴员接署,另行勘详。”〔14〕

此案,丁某并未对棺材、尸身进行多方考察,也未对相关人员进行一一讯问,仅从棺材后壁一孔之大小,根据日常生活逻辑就可判断此案有疑,须另行勘察,从而避免了冤假错案之发生。熟读《清稗类抄·狱讼类》,就会发现,如孙某、丁某一样利用生活经验和处事经验进行判案的父母官不在少数,而这些判例又在一定程度上对纠纷和案件的处理具有指导和借鉴作用,促使法官们感受生活,积累生活经验和智慧。

可见,现实生活的发展并非固定沿着律法所规定的轨迹进行,而是有其自身的发展脉络和特征,这些仅仅依靠法律是无法“查明案情”的,必须充分结合社会人的生活经验。正如上述案例,如果按照清朝律法来判,则要么是“屈打成招”,要么是“一死以证清白”,或许可能不堪重责而招之,真相得显。但如此得来的真相,又是否是真实的呢?是否真能让人“心悦诚服”呢?也许有人会反驳这是中国的“人治”,依靠法官一人的常识和经验,未免太过儿戏。其实,这是对中国司法的误解,对中国法官的误解。如同世界上其他国家的司法一样,中国的司法也必定遵循一定的逻辑和规律,但对这一规律和逻辑的表达不是通过“一板一眼”的法律规定或法律程序来实现的,而更多的是对生活的参悟、对人之情感的参悟、对生存经验的参悟来体现,此乃中国司法之经验哲学。

其二,裁判须运用生活智慧。纠纷,是人的纠纷,亦是生活的纠纷;社会是产生纠纷的土壤,亦是化解纠纷的源泉,法官唯有具有丰富的社会经验和生活智慧,方能在立法和社会之中找到“黄金分割点”,而实现司法的“效果最优”。正如上文所引孙某、丁某之裁判,既是经验的积累,又何尝不是一种生活智慧呢。即便在西方国家,曾一段时间大受中国学者所青睐的陪审团制度,除了其所表现的民主之外,更重要的就是民众如何利用其生活经验、生活智慧对案件事实所进行的判断。这种判断在中国尤为明显,且尤为重要。因为,自古以来,中国人的思想就缺少对法的信仰,而更多的是对人的崇拜与信服,从流传至今的个人传记、神话传说,或从现今仍不断翻拍的“包青天”、“狄仁杰”、“宋慈”等人物形象就可看出,中国人对人的“好感”明显胜于律法。正因为信人而不信法,所以民众不可能仅凭“法官”几句法条就“息讼服判”,而是需要“法官”弄清楚案情、讲清楚道理,而案情和道理都来源“法官”对生活的观察、对人心的观察。对于这一点,中国清朝有一案可作说明:

淄川南山眢井,有无首之尸。胡成疑最大,莫可置辩,但称冤。逾日,有妇人抱状,自言为亡者妻。邑官费曰:“井有死人,恐未必即是汝夫。”妇执言甚坚。乃命出尸于井,视之,果不妄,妇不敢近,却立而号。费曰:“真犯已得,但骸躯未全,汝暂归,待得死者首,即招报,令其抵偿。”于是费即票示里人,代觅其首。经宿,即有同村王五者报称已获,问验既明,赏以千钱。又谕有买妇者当堂关白。既下,即有投婚状者,盖即报人头之王五也。乃唤妇上,曰:“杀人之真犯,汝知之乎?”答曰:“胡成。”曰:“非也,汝与王乃真犯耳。”二人大骇,力辩为冤。费曰:“我久知其情,所以迟迟而发者,恐有万一之屈耳。尸未出井,何以确信为汝夫?盖先知其死矣。且贾死,犹衣败絮,数百金何所自来?”又谓五曰:“头之所在,汝何知之熟也?所以如此其急者,意在速合耳。”两人色变如土,不能置一词,并械之,果吐实*《清稗类抄·狱讼类》。。

此案中,妇人未见其人,先做判断;未近其身,却立而泣的行为是很反常的,因为,根据人之常情,正常人的表现都应当与之相反。基于此,费某根据生活情理和经验判断,该妇人必是“求财”、“谋情”,所以将计就计,设下“觅首计”、“买妇计”,引鱼儿上钩,这就是费某的生活体验、生活智慧。

其三,人民司法为人民。“法必须以整个社会的福利为其真正的目标”*阿奎那.阿奎那政治著作选[M].马清槐译.北京:商务印书馆,1997.161.,司法作为法的适用环节,理所当然的承担着社会的期许、人民的要求,尤其是随着民众法治意思的不断提升,民众不再满足于传统的“私人自救”,而更多的运用法律武器来保障自己的权益,对于他们而言,司法不是冷冰冰的依法裁判,而是化解纠纷的平台。可见,回应民众期待,建构人民司法是我国司法工作的最终目标。其要义有三:(1)司法之基本职能是“定纷止争”。从形式上而言,按部就班地走完司法程序,就意味着审判的终结,但程序终结并非等同于纠纷的化解,息诉服判才是判断人民司法的基本标准。(2)社会认同是社会正义低度基准。法院判决是一种专业判断,但这种专业判断只有在获得最低限度的“社会认同”条件下,才有可能达成法院作出这种判断的基本目的*江国华.审判的社会效果寓于其法律效果之中[J].湖南社会科学,2011,(4):55.。故此,法官应当具有基本的生活常识和生活智慧,并在审判和判决中充分运用这一经验和智慧,使判决避免忤逆公序良俗和生活情理。(3)裁判本身是一种道德审判。法律制定的目的总是为保护某种或多种法益,而人与人的纠纷也几乎是利益之争;当法院或法官依法对纠纷进行裁判时,其实就是对法律保护的利益与人们所追求的利益进行权衡,这种权衡不仅是在法律中寻找依据,同时也是对法律的一种审查;而法官对法律的审查以及对利益的裁判都使其自身置身于社会和民众的道德审判之中。因为合乎正义的法律和裁判都应当是一种助人为善、促进社会团结、提升公民美德的“正能量”。

三、能动司法

审判权具有谦抑性,已然是一种法律常识。但自最高院提出“能动司法”概念及地方司法实践之后,无论是学术界还是实务界都对这个常识性问题产生激烈争论——或批判能动司法论有挑战法律常识之虞;或认为谦抑论有机械教条主义之嫌。其实,二者争论都是合理的,只是基于对能动司法的不同理解而已。提到能动司法,诸多学者都习惯将其向西方国家的“司法能动主义”靠拢,借此寻求自身的正当性、合理性。实际上,最高院提出的“能动司法”并非完全等同于“司法能动主义”,后者更多强调的是分权原则下审判权对立法权和行政权的介入,与“司法谦抑主义”相对应;而前者是指法官应积极、主动、充分地行使审判权,与“法条主义”相对应*顾培东.能动司法若干问题研究[J].中国法学,2010,(4).。其要义主要有三:

其一,伸张正义是本质要求。正义是一种主观的价值判断,不同的人对于正义必然有不同的解读。然而,“司法是维护社会正义的最后一道防线”*李林教授以为,在中国应当慎用“司法最后防线说”。他认为:“在中国的现实生活中,由于受到体制、机制、文化、经济、社会条件、法官素质、职业伦理等多种内外部条件和因素的影响制约,司法的实然功能是比较有限的,在某些案件中甚至是相当有限的。于是,人们对司法应然功能的高期待与其实然功能的低现实之间,产生了较大的反差,司法功能定位得越高,其反差就越大。因此,我们应当从中国特色社会主义民主政治和初级阶段的基本国情出发,谨慎使用‘司法是实现公平正义最后一道防线’的提法,同时指出充分实现司法功能所需要的各种条件,实事求是地对司法做出功能定位,赋予它实际能够承担和实现的功能。”《人民之声报》2008年第24期三版。这一认知则几乎得到所有人的认同。正是司法救济的最终性、不可逆转性,法官应当不懈怠、不回避、不延迟地受理和审判案件,即做到:(1)“有告必理”,即对于告诉到法院的涉及法律上权利义务关系的纠纷必须予以受理并作出相应司法裁决。这并不是说法院对于每一件纠纷都应当通过开庭审判的方式予以解决,而仅仅是为了说明“司法面前人人平等”,任何一项法律纠纷都应当获得平等进入司法救济的机会*江国华.走向能动的司法——审判权本质再审视[J].当代法学,2012,(3):6.,而不能因为偏见、喜好、政治等其他因素造成人为不公。(2)“有权利必有救济”。保障公民权益免受侵扰,是一项基本的国家义务,在现代社会,国家必须积极地履行这项义务,否则,难免陷入合法性质疑。因此,基于国家权力之配置,为公民提供救济是法院职责所在,不可消极、不容回避。(3)“准确、及时审判案件”。司法是一项费时费力的过程,如果有其他路径,相信没有人会选择司法;正是因为司法可能是别无选择的选择,是正义的最后栖身之所,因此,司法救济必须在法律规定的期限内完成审判,给当事人一个说法,否则,正义就迟到了,而迟来的正义即非正义。例如,震惊全国的“赵作海案”、“呼格案”、“张辉、张高平叔侄奸杀案”等冤案最终得以平反,被宣告无罪,且获得了国家赔偿,但这种迟来的正义,能否弥补当事人十多年的牢狱生涯、妻离子散、家破人亡,甚至已逝去的生命呢?答案不言而喻。也许有人会想,正义虽然迟到,但总算到了,总比不到好。这是对司法救济给予多大的宽容,又有多少的无奈呢?其实,我们无须作此妥协,而应堂堂正正、大大方方的表达诉求,正义不能迟到,救济不能迟到,因为生命没有彩排。

其二,服务大局是政治要求。最高人民法院王胜俊院长在江苏省高级人民法院调研座谈会上指出,能动司法就是要发挥司法(法官)的主观能动性,紧紧围绕党和国家的工作大局,积极参与社会治理,主动沟通协调,努力形成保障人民权益的主动型、高效司法*王胜俊.坚持能动司法,切实服务大局[Z].2009年8月28日在江苏省高级人民法院调研座谈会上的讲话.转引自罗东川,丁广宇.我国能动司法的理论与实践评述[J].法律适用,2010,(2)、(3):18.。由此可见,能动司法实质上就是人民司法,即“为大局服务,为人民司法”。这一思想自我国司法工作建立之日起就相伴而生,且影响甚远。例如,革命根据地时期,中国共产党就在井冈山建立了包括就地审判、巡回审判在内能动司法制度;苏维埃时期更是针对工头破坏劳动法等案件专门设立劳动法庭;而陕甘宁边区更是普遍推广以“就地审讯、不拘形式,调查研究,联系群众,公开审判,调解工作”等为特征的“马锡五审判方式”*罗东川,丁广宇.我国能动司法的理论与实践评述[J].法律适用,2010,(2)、(3):19.。可见,能动司法自始就是中国民众的选择。虽然,“马锡五审判方式”在民事诉讼法的制定和民事审判方式改革中,有所淡出,甚至是冲击,但其所蕴含的便民理念、群众路线仍是我国建立司法制度的重要指导,且至今仍或多或少的影响着我国历次司法改革之走向。及至现今,无论是理论界还是实务界,马锡五审判方式都有回归之倾向,这在一定程度上表明能动司法、人民司法是我国司法制度的必然选择,也是最好选择。

其三,效果最优是社会诉求。司法是一种从容的秩序操作,它的目的不仅仅是解决现实的纠结,更重要的是扩充人们生存的意义世界*丁国强.司法是一门艺[J].书屋,2006,(5):77.。司法在解决现实秩序纠纷之时,与其说是在恢复合法秩序的完满,倒不如说是在修复人的生存的意义世界*意义世界可以说是一种精神世界、价值世界、文化世界,甚至是一个超越性的形而上的世界,但它不是一个与人的生活世界无关的虚无世界,它根植于生活世界,生活世界是它的源头活水。详见徐贵权.论意义世界[J].南京师大学报(社会科学版),2004,(5):11-14.。因此,恢复秩序和修复生活是司法所必然承载的双重功能,其要求法官灵活运用审判权,在审判中,不仅要考量法律的刚性,亦要谨慎思量社会的可接受性和当事人的可执行性。这里有一则案例可作说明:

马锡五到华池县检查工作的时候,突遇一个女青年拦路告状。受理此案后,马锡五首先在区乡干部和群众中进行细致调查,且听取了各方面的意见和要求。原来,这个女青年叫封芝琴(小名胖儿)。自幼由父母包办与张金才之子张柏订婚,1942年,胖儿长大成人,经人介绍曾与张柏见过面,双方都愿意结为姻缘。但其父封彦贵为多捞“彩礼”便与张家退亲,准备将胖儿卖给庆阳财主朱寿昌。张家知道后,纠集了亲友二十多人,深夜从封家将胖儿抢回与张柏成婚。封彦贵告到司法处,司法人员以“抢亲罪”判处张柏与胖儿婚姻无效,张金才被判刑六个月。张家和胖儿不服,便拦路告状。马锡五掌握基本案情后,又了解胖儿的态度,胖儿表示“死也要与张柏结婚”。马锡五又广泛听取了群众意见,召开群众性公开审判大会,作出如下判决:一、张柏与胖儿的婚姻,根据婚姻自主原则,准予有效。二、张金才深夜聚众抢亲有碍社会治安,判处短期徒刑;对其他附和者给予严厉批评。三、封彦贵以女儿为财物,反复出售,违犯婚姻法令,判处劳役,以示警诫*关于案件的详细介绍和评论可参见:陕甘宁边区的“马青天:为民办案自创‘马锡五审判方式’”[EB/OL].[2015-12-09].载人民政协新闻网http://cppcc.people.com.cn/n/2013/0815/c34948-22571930.html.。

此案最明显的一个特征就是,马锡五将群众意见融于法令之中,而非刻板机械的操作法条,其一方面表达了对群众意见的尊重,另一方面又彰显了法令的权威,可谓充分实现了法律效果和社会效果的统一。由此可见,法官不是“自动售货机”,而是具有情感和意识的人,正因为法官是人不是机器,在面对纷繁复杂的个案时,法官才能更好的发挥主观能动性,因为世界上没有完全相同的两个个案,法官所遇到的每一个个案都有其自身独特的背景和案情,而法律不可能面面俱到,唯有灵活权衡的法官方可做出一个“恰如其分”的判决。故此,法官应是能动的法官,而非法条主义者;裁判应是最优裁判,而非法律规则之果。

四、结语:延续司法传统,构建中国司法

古人云:汝果学作诗,功夫在诗外。欲真正深入推行司法改革,万不可忽视在司法之外下功夫——说到底,司法并非生成于真空之中,而必然有其制度背景和社会现实,正是这一制度和社会因素,才造就了司法的不同形态与特色。在司法改革之初,诸多学者都将中国的司法与西方“三权分立”的司法相比较,鼓吹西方司法之美,中国司法则黯然失色,故而应模仿、借鉴西方司法体制来重构中国的司法制度。这一想法固然是从中国利益出发,然而却并不可取。要知道,中国这一具有上下五千年历史的国家,其所积淀的不仅是文物,还有文化对民众的熏陶和大国寡民的社会。这一社会不同于西方,文化亦不同于西方,如何能施行西方之司法呢?因此,我们应当树立这样一种信仰:中国的司法改革,必然需考察中国的法律传统和社会特色,遵循中国司法传统,构建符合中国国情的司法,而不是一味的模仿与否定。虽然这一信仰并非一朝一夕能建立,司法改革也不可能在短时间内立竿见影,但是有为此而斗争的勇气和践行便是一个极好的开端。改革本身并非易事,唯抱有踏石留印、抓铁有痕之决心,方可有所为、有所成。

Characteristics of Judicial Tradition in China

ZHANG Bin

(WuhanUniversity,Schooloflaw,Wuhan,Hubei430072,China)

“To make everyone feel fairness and justice in each case” is the current judicial reform ideas, and adhering to the philosophy, the Fourth Plenary Session of the 18th Communist Party of China (CPC) Central Committee proposed a general framework and important deployment, and pilot implementation, but ineffective. Combined with previous judicial reforms of China, you will find that most of the judicial reform is just “actions speak louder than words”. Then, we have to introspection what on earth judicial reform are you want? On this issue, the only way to find the key is in-depth understanding of China’s reality, Chinese society, and the Chinese people. And in-depth understanding of Chinese judicial tradition, you will find that China’s judiciary is actually a kind of reasonable justice, people’s justice, and active judiciary.

judicial tradition; judicial reform; reasonable justice; people’s justice; active judiciary

2015-12-09

张彬,女,武汉大学法学院2014级博士研究生,主要研究方向:行政法、宪法和司法制度。

D920.0

A

1672-769X(2016)02-0084-08