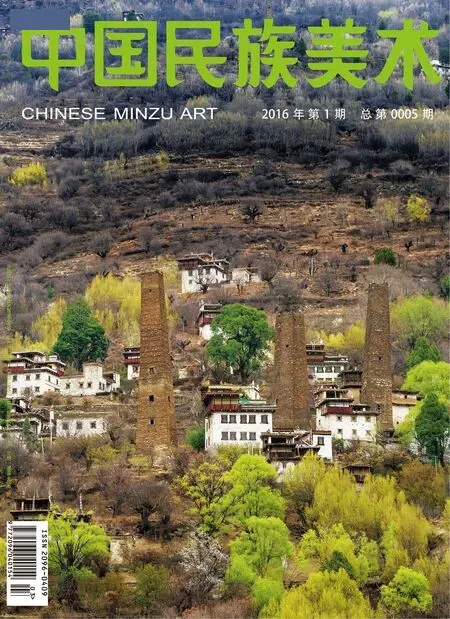

中国春节岁时节俗与民间艺术

文/图:付爱民

中国春节岁时节俗与民间艺术

文/图:付爱民

我国传统节日民俗事象中地位最高的岁时节日春节,最集中代表了人类时间通过仪式的集体意识,本文就中国各民族春节民俗的事像描述和比较,简要介绍了岁首视觉与造型艺术的民俗现象,整体概述了民族文化中春节岁首文化的历史融合性。

春节;岁时民俗;节日民俗;仪式

付爱民

中央民族大学美术学院副教授

农历岁首春节是我国传统节日民俗中最重要的,历史悠久,深入民心,并逐步通过民间文化传播形成中华民族大家庭的一项共享岁时节俗。

由于习俗内容有助于族群与家庭凝聚力的强化,且大多极富于娱乐性,在传承过程中广为全国各族群众所接受。萧放教授认为我国传统的春节节日民俗心理符合范·根纳普提出的通过仪式理论,它是我国民众所集体认同的一种时间通过仪式,反映出了春节文化的三种特性:是人与自然万物共同经历的新旧替换仪式;是家庭成员集体经历的仪式;也是世俗与神圣交融的仪式。[1]也正是因此特性,这一民俗事像的实质是人群集体对于辞旧迎新吉祥意象的集体传承,必然突破了一般性的族群文化范围,成为整个中华民族文化圈的共享民俗文化。

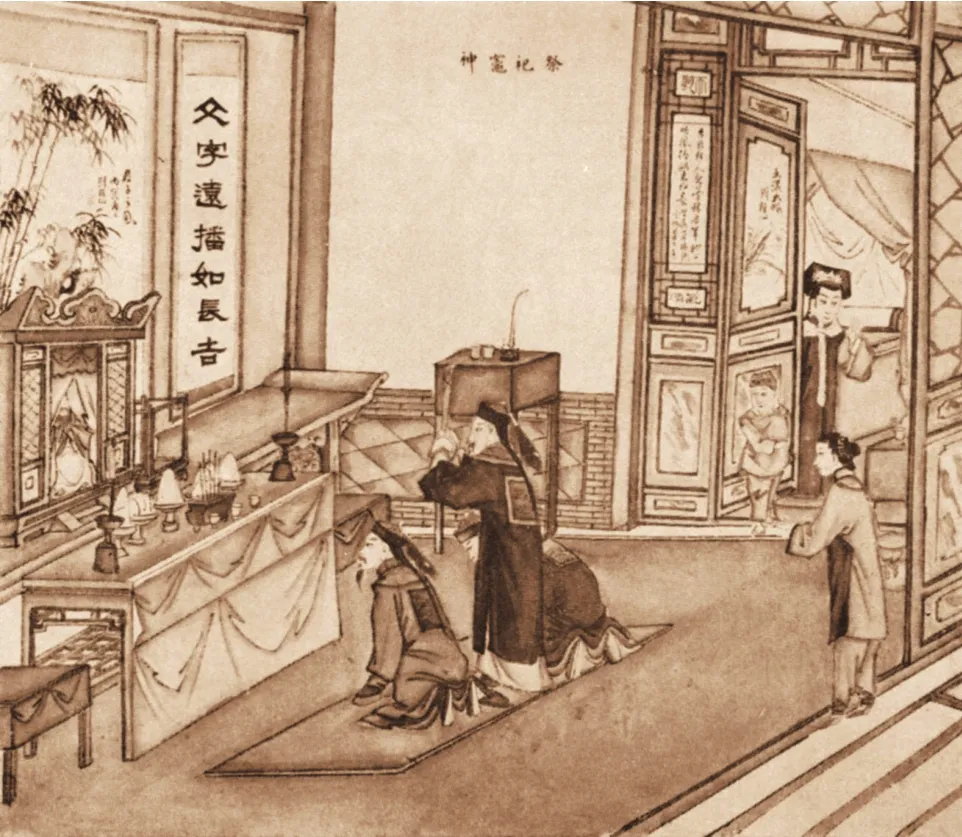

北京地区在明清以来形成的相对统一和完整的春节民俗,包括头一年的腊月初八喝腊八粥;腊月十五以后的扫房;二十三开始的祭灶、送灶活动;大年三十这一天进行的居室清秽、贴门神春联等点景儿活动、除夕晚间供佛堂、祭祖、全家团圆饭;正月初一初刻接财神喜神、磕头拜年、吃年糕、游庙会;初二祭财神;初三打鬼;初五破五日;初六撤供送神贺亲友等;初七“人日”;还有在立春前举行“咬春”“打春牛”的节俗来迎接新春的到来。一说一直到正月初八的祭星、顺星仪式完成,这算是完整的春节民俗,之后的算是上元节的活动;[2]或说一直到正月十五灯会、正月十九白云观的燕九盛会以后,岁时民俗才算告一段落。[3]

根据萧放先生的研究,以正月初一为岁首节日的习俗的正式起始是在汉武帝时期,只不过在汉代时期的正日主要仪式是酹酒祭祖以及节日期间宗亲乡党之间的拜贺等等。[4]其后历朝历代均延续汉武帝颁布的历法并遵循正旦的节日习俗,并逐步累积叠加构成了上述比较统一的年节前后的周期性节日民俗系统。比如腊月二十四日这一天按宋代之前传统本是送百神的日子,但发展到北宋后期祭灶神已经成为其中最盛大的活动,与近代民俗活动十分接近了:

十二月……二十四日交年,都人至夜请僧道看经,备酒果送神,烧合家替代钱纸,贴灶马于灶上。以酒糟涂抹灶门,谓之“醉司命”。夜于床底点灯,谓之“照虚耗”。近岁节,市井皆印卖门神钟馗、桃板桃符,及财门钝驴、回头鹿马、天行帖子。[5]

除此,整个春节期间的节日喜庆习俗流程在宋代也已经形成与明清时期的中华民族集体共享的节日民俗体系的雏形:

至除日,禁中呈大傩仪……是夜禁中爆竹山呼,声闻于外,士庶之家,围炉团坐,达旦不寐,谓之守岁。[6]

正月一日年节,开封府放关扑三日。士庶自早互相庆贺,坊巷以食物动使果实柴炭之类,歌叫关扑。如马行、潘楼街……及州南一带,皆结彩棚,铺陈冠梳、珠翠、头面、衣着、花朵、领抹、靴鞋、玩好之类……小民虽贫者,亦须新洁衣服,把酒相酬尔。[7]

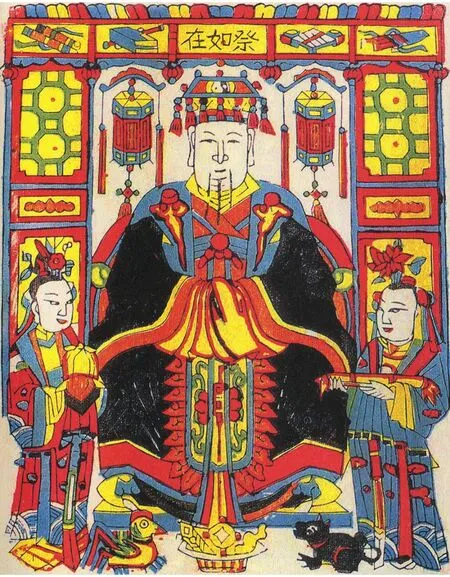

独座灶君 陕西凤翔

祭祀

古城火龙 郭洪

皇城出巡

正月朔日,谓之元旦,俗呼为新年。一岁节序,此为之首。官放公私僦屋钱三日,士夫皆交相贺,细民男女亦皆鲜衣,往来拜节。街坊以食物、动使、冠梳、领抹、缎匹、花朵、玩具等物沿门歌叫关扑。不论贫富,游玩琳宫梵宇,竟日不绝。家家饮宴,笑语喧哗。此杭城风俗,畴昔侈靡之习,至今不改也。[8]

应该注意到,宋代集体性岁时民俗与近古时期的春节民俗显著的相近、相同之处,就在于民俗活动从汉代时的乡里为单位转换为城市集镇为主体的变迁——也就是说,我国古代的岁时民俗发生传统递变的主线其实不是地域性的差异导致的,更不会是民俗传统的不同,而是社会文化的运营主体决定了节日文化涵盖范围的逐级扩大化。因此,春节作为中华民族最为重要的并最具有文化融合性的节日民俗发展在最近上千年来,越来越趋向一种多元化的并存形态。

以祭灶仪式的文化阐释为例,实际在今天单纯地审视这一民俗,我们已经找不到更为明确的证据来论证其最初的文化属性。首先,灶神的人格神祗起源不一,有说是炎帝,有说是黄帝,也有说是曾担任祝融的颛顼帝之子黎……[9]不过,总之,这些上古帝君死后为灶神的说法虽然荒谬,但都指向灶神的前身很可能是火神形象的转换。同时,灶神还一度以女神形象出现,当然这也很可能是局部地区或个别族群的文化现象。唐段成式在《酉阳杂俎》卷十四说:“灶神姓隗,状如美女。”而

且在早期,祭灶的日子各地或各个历史时期还是存在不小的差异的,约有二月、四月、六月和八月等,其中又有传说本是在六月二十四祭灶,自汉代有人在灶台遇神之后才统一更正为正月二十四。我认为这样的传说和故事都是后来诞生的附会解释,其民俗变迁的真相应当是这样的:至今南方彝语支民族仍然是在六月二十四祭祀火神而形成最重要的岁时节日火把节,故早期祭火神的日子都是在六月。后来火神祭祀与社神、家族神祭祀混合,族群间的接触引发文化上的涵化与融合,祭祀仪式便趋向于合并简化,于是大多数地区开始将火神祭祀时间并入本来是腊月举行的部分地区火神祭祀日,甚或是家族火塘神、灶台神祭祀日。

不仅祭灶时间曾经是不统一的,最初生活在不同地区的各个民族先民并不是都以每年开春为一年起始的,不同地区不同族群所采用的历法和根基于历法的生产生活节奏是春节岁时习俗产生变化的主要原因。如藏族先民就以麦熟之后为岁首日,今天雅鲁藏布江中游的藏族民众仍然保持着在秋收之前欢度“旺果节”的习俗,这一传统可能就是古藏人岁首习惯的遗留。傣族传统观念以每年的傣历6月6日到7月6日之间为岁首,于是每年的西双版纳傣历新年大多在公历的4月中旬,也就是久负盛名的泼水节。德宏地区的部分傣族所采用的傣历又与版纳傣历不同,每年新年是在公历11月左右。穆斯林各族通用的历法是伊斯兰教历,亦称为希吉来历,平年是354天,闰年355天。在每年十二月十日的古尔邦节是我国回、维吾尔、哈萨克、乌孜别克、塔吉克、撒拉、东乡等民族最盛大的传统岁时节日,特殊性则表现为由于与公历之间的差距逐年递增,有时此节是在寒冬,有时又是在酷暑,民众的节庆民俗因此而变得异常丰富。

基于各民族、各族群所生活的地理生态特征、生产习惯、文化形态的不同,新年民俗事项的内容也各有丰富多彩的呈现。游牧民族常见赛马等竞赛娱乐,游猎民族常见射击等比赛项目,山地民族常见的对歌欢会,水域民族的泼水狂欢和赛龙舟、捉鱼比赛……同时,在这种民族差异性的表现之下,深层次的心理趋同也有深刻的体现。如岁末几日的净化仪式,驱除邪祟和扫地、洗尘、沐浴,都是以仪式化的集体行为来抚慰过往年度的烦躁和心理创伤——这一点在各民族不同的新年节俗中也都有显现。如迎新的吉祥寓意装饰和互道吉祥语词;或如家庭聚会集体享用丰产所带来的丰盛食品,加深族群成员之间的感情,加紧联络。

又由于最近几百年族群小规模移民频繁,文化发生深层的交融,少数民族生产生活节奏发生改变,不少少数民族逐渐开始使用该地区较为通行的历法,使得农历正月初一的春节节俗广泛被各地区各族群所接受和喜爱。如仡佬族以每年农历的三月三为岁首,哈尼族以十月为岁首,但大多数的仡佬族、哈尼族村社仍然以农历的正月春节为全年度最盛大的岁时节日,习俗也越来越与区域文化整体趋同。又由于毕竟是出自不同生态地理基础的民俗混合体,很多少数民族的春节民俗也或多或少地还融合了不少独特的原生文化因素。

蒙古族因地域节气的相近、文化上的长久相融,其春节岁时节日习俗的要素与邻近汉族地区基本一致,如民国二十五年印行的《绥蒙辑要》记叙说:

蒙人之岁时季节,概仿汉人,阴历正月之外……如择日扫除包之内外、请喇嘛念经、行祖先之祭典……

蒙古族春节一般也以腊月二十三为岁时节俗的起始日,也习惯在这一天内做好居室、蒙古包内的卫生清洁,傍晚时分开始举行祭火的典礼。又一说这岁时祭火的习俗本来缘起自原始宗教信仰的萨满仪式,自蒙古人信奉喇嘛教之后才有所调整。清光绪三十四年刊刻的《土默特旗志》卷十所记,显现了这一独特的岁时民俗本与中原祭灶、祭火神有不同:

上元前后三日,各家聚石炭于门首,累作幢塔状燃之,通明竟夜,名曰旺火。

各乡镇拜年团到新政府大楼前歌舞拜年

傣族的赕塔

受地区生活习俗的影响,祭祀时的祭品则更是离不开牛羊肉、奶食,并伴有喇嘛教常用之哈达为吉祥物。这些节俗要素均没有脱离区域性文化的基本内容。

藏历属阴阳合历,与旧历十分接近,新年节日的时间也接近旧历初一。拉萨藏历新年的除夕日习俗也是要去除旧尘,必得把灶房打扫的干干净净,在居中的墙面上绘制八吉祥的图案:宝伞、金鱼、宝瓶、莲花、白海螺、吉祥结、胜利幢、金轮,这八宝象征着新年家庭生活的幸福美满。同时还要在门口用石灰、白漆或糌粑绘制“雍中”图形,或为日月山象形字符,或为青稞图形,据说此习惯来自于原始宗教苯教的遗俗。因宗教习俗的关系,其新年习俗与宗教活动息息相关,如民国时期《循化志·卷八》里记青海藏民的年节习俗:

新年初一日,赴寺中向大喇嘛叩首,回帐房食茶,仍赴寺绕行寺外十余周……

亦因生态地理文化的特色,藏民的新年习俗也多少带有鲜明的游牧文化意味。民国34年铅印本《青海》里曾记载着这样的节日场景:

新年时节……或于幕中,或在清风明月之下,男女老幼围坐一处,以亲友馈赠之满桶酸乳、大瓶美酒及煮熟之羊肉置于中央,先祷神佛,然后各自执刀割食,轮饮美酒。酒后耳热,高讴牧歌,男女和唱,全场为之沉醉。[10]

春节-滇西南的习俗,大家会临时搭起来一个娱乐广场聚会做摆

从事回族文化研究的张巨龄教授曾撰写文章介绍了回族的春节习俗,阐明回族虽无过农历正月新年的习俗,但“长期与汉族兄弟生活在一起,受其影响”,也在春节期间泡腊八醋、喝腊八粥,穿新衣、办年货、访亲问友、互道平安。但这种接受还是有筛选的,如汉族、满族所共同喜爱的放鞭炮等习俗,由于穆斯林民族不信鬼神,不能传承其驱邪、除晦气的意识,故此回族聚居区是严禁燃放鞭炮的。[11]

更为有趣的现象是在不少少数民族地区的村社里各个不同民族同居一处,在共同欢度农历新年的节日习俗基础上,还进行着一些细节不同的民俗事项,平行各举其俗,互不干扰。陵水黎族自治县文罗镇文英管区竹葵村聚居的黎族侾支系实则是本土侾黎族群与逃难而来的福建籍马氏汉族后裔相互融合的族群,节日民俗侾黎与当地汉族的习惯十分接近。如腊月二十三同为祭灶之日,家家户户备上两张纸马,一张张贴于灶台前壁,另一张祭后烧掉。除夕也同为净尘日,侾黎的习惯是将家里一应废弃之物送到村口外扔掉,同含送旧迎新的祈愿之意,也会在这一天写对联、贴红纸等。大年初一晨起,黎汉两族习俗都是要在吉时上香迎神,汉族居民的请神仪式要复杂一些,而侾黎的独特习惯是初一不串门,其含义是假如这一天出家串门的话,这一年很可能将不会归认自家的门户,这些避讳到了初二才能解禁,集体的娱乐活动才陆续展开。黎族的正月初五日必要举行祭天仪式,这与全国各地一般通行的“破五”习俗观念上有较大的区别,在这一天各氏族的头人聚齐来到村外老树下举行祭天礼俗,祭品仅为公鸡一只和白酒一坛,按礼俗活动规范完成后,头人们将酒肉吃完会悄声离开。整个仪式闲人必须回避,而经过了这个仪式以后,全村人才可以开始劳动和上山打猎。

还有一些少数民族的节日习俗由于特殊的文化传播关系,也成为中华民族春节民俗中的重要组成部分。仍居住于东北地区的满族人家中大多数还保留着传统的春节时供奉得胜杆的习俗,每至春节之前要在院落中的一侧(大多数是在左侧,少部分也有在右侧的)竖立一根三五丈长的高杆,杆顶要悬挂一只灯笼,顶端稍下处置一锡制的方形盛斗,里边装上五谷杂粮和骨头等供品。这根杆子满族俗称为“索伦杆子”或“神杆”,口传其习俗诞生是为了祭祀当年救驾的乌鸦神鸟,每年春节满族家庭需杀一头黑色的公猪,猪肉烹熟之后要先拿到得胜杆下供奉。传说当年老罕王努尔哈赤在躲避明军追击之时,不得已钻进了老树洞里,周围的乌鸦全都飞到了树洞附近聚集。如此追击的明军首领看到这么多的乌鸦聚集不飞,料定密林之中必然无人藏身,也就不再细查,带着人继续朝前追去了。于是努尔哈赤为后人立下规矩,今后族人不仅爱护乌鸦,还要年年献祭神鸟。当然我们今天来看这一习俗,其传承的历史肯定是比努尔哈赤要早得多。

带有普遍性的满族春节习俗是全家人除夕之夜聚在一起吃饺子,之前要先祭祀祖先,地上洒酒三盅,全家人对西墙祖先像(有的是福字等吉祥字样)三叩首,随后才按老少长幼的次序男女分桌开餐。当然给家人端饭、端菜忙里忙外的都是大家庭里的媳妇们,媳妇们不仅要最后吃,在长辈们饭后还要帮着给倒水、装烟袋。大年初一全宗族的人还要一起到本族长门家中的西墙祖宗板儿前祭拜祖先,献供品。事实上,我们发现东北地区满族的春节习俗许多都已成为全国各地各族群众春节习俗的经典内容。

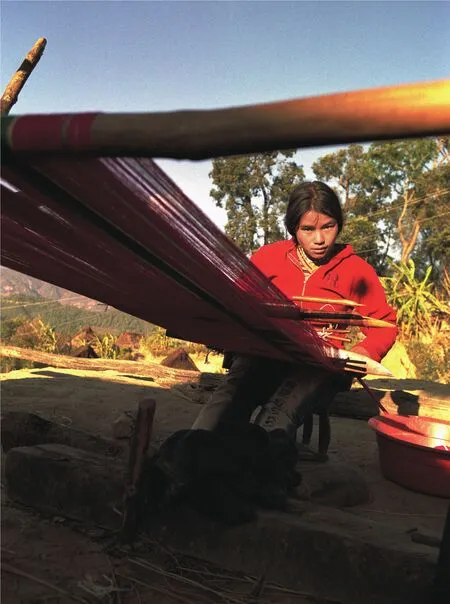

我在多年民族地区田野调研期间,度过的最有意味的春节是在滇西南地区的澜沧拉祜族自治县。滇西南地区是我国少数民族地区中最有代表性的一个多民族混居区,百濮族系(佤族、布朗族)、百越族系(傣族)、氐羌族系(拉祜族、彝族、哈尼族僾尼人)三大族系各民族村社在澜沧江两岸的山地平坝间较为均衡地杂处混居,其中距离最近的不同民族村寨之间仅相隔一公里不到,有的大型自然村内同时兼有数个民族的村民。故此在澜沧县过春节的体验异常的丰富,每年的大年初三,在县政府的广场都要举行一场盛大的拜年联欢活动,县域内各乡镇组织拜年团队进县城来拜年、献礼、献歌舞,因此每年在县城的广场上都能见到拉祜族、佤族、傣族、哈尼族和彝族等各民族群众的拜年舞会。这种以县域为单位,以传统春节拜年习俗为基础的新民俗反而成为当地群众心目中最重要的节日活动,届时全场人群聚集,观赏拜年队集体舞蹈的同时不少群众还参与其中,欢歌聚餐,笑语通宵达旦。据我的观察,这种新民俗其实与各个乡村里的拜年活动如出一辙,只是因地域的扩大而规模扩大了。在乡下各族村寨中过年时,初三以后这种村社之间互访式的拜年活动也是最重要的民俗事项,有的是本族群、本宗族的自然村之间,有的是不同族群、不同民族的行政村之间。从多年的实际体验所得,这些不同民族间拜年的歌舞酒会主题其实只有一个,就是欢乐。

春节之前正在收割甘蔗的佤族村民

春节期间首要的任务是修补房屋,左都佤族村民开始制作替换用的茅草排

初三 云南澜沧县 各乡镇各族代表到县城广场来献礼庆祝 一种传统习俗的变体

初九 按习俗今年要结婚的青年佤族人在教堂里举行婚礼

春节岁时节俗的延传过程显然也慢慢地发生着文化上的变迁,虽然岁时通过仪式可能是节日民俗的诞生原型,但是在我国各民族之间普遍接受的过程里,我认为审美接受的集体动力是主要的内在因素。社会文化发展的安全结构是在价值观的同化与多元性包容之间谋求动态的平衡关系,春节民俗恰恰是这一关系最生动的反映,春节节俗与社会不同规模的各个群体和每个个体都存在着密切的关系,在趋同化和多元化之间承担平衡支点的正是集体审美意念中对节俗欢乐体验的渴求。

春节-滇西南的习俗,大家会临时搭起来一个娱乐广场聚会做摆

初三-澜沧县富邦乡代表来县城拜年-供品如传统习俗一样

注释

[1]萧放.春节习俗与岁时通过仪式.北京师范大学学报:社会科学版,2006(6):50

[2]常人春.老北京的风俗.北京,燕山出版社,1990:112~137.

[3]张紫晨.北京春节风俗谈.北京史苑·第一辑.北京,北京出版社,1983:344~351.

[4]萧放.岁时——传统中国民众的时间生活.北京,中华书局,2002:69~70.

[5]东京梦华录、都城纪胜、西湖老人繁胜录、梦粱录、武林旧事.东京梦华录,卷十“十二月”条,北京,中国商业出版社,1982:69.

[6]东京梦华录、都城纪胜、西湖老人繁胜录、梦粱录、武林旧事.东京梦华录,卷十“十二月”条,北京,中国商业出版社,1982:70.

[7]东京梦华录、都城纪胜、西湖老人繁胜录、梦粱录、武林旧事.东京梦华录,卷十“十二月”条,北京,中国商业出版社,1982:36.

[8]东京梦华录、都城纪胜、西湖老人繁胜录、梦粱录、武林旧事.东京梦华录,卷十“十二月”条,北京,中国商业出版社,1982:1.

[9]赵宏.中国文化知识读本·灶神 门神 财神.长春,吉林文史出版社,2010:14~15.

[10]见《青海》,上海,上海商务印书馆,民国34年铅印本。

[11]见张巨龄《也说回族与春节》《北京日报》2000.2.18。