三星堆文化源出中华

四川三星堆文化的来源,是学术界探索的重要课题。数量庞大的青铜人像、动物形象新奇诡异,尤其是“三星堆人”(图一)个个高鼻深目、颧骨突出、阔嘴大耳,有推测其为“纵目”的蜀王蚕丛,“直目正乘”的烛龙,也有人觉得他们不像中国人,于是认为三星堆文化有可能是外来文明,至少是有来自其他大陆成分的“杂交文明”。更有甚者遐想联翩,以为是外星人的杰作。其实,我们只要仔细检索分析一下相关的一些典型器物、典型纹饰、典型组合等的文化形式,不难发现,三星堆文化的的确确是我们老祖宗的传承。

青铜人面的形象及相关元素在中原玉石青铜器中多有体现

三星堆青铜人像的造型,如果孤立地观察,确实极易让人产生陌生感和突兀感,归属分类确实有很大难度。笔者以往不曾研究过,但每每看到它们,始终觉得有些面熟。最近在整理玉器资料时发现,湖北天门肖家屋脊出土石家河文化玉人面(图二)及国内一些商周晋代墓葬出土和海外博物馆众多类似石家河文化的收藏(图三至图八),与三星堆青铜人面像有着惊人的相同点。两者都是用当年最珍稀贵重且神秘的材料制作,因此都应该具有非同一般的功能与魔力。形象上,两者都有有违人类生理结构的怪异的超大耳朵。传统上认为耳大福大或谓听力强大的顺风耳。再仔细观察,青铜耳廓内还有外向内勾的明晰的翅羽纹,而玉耳上都是习称的扉棱纹。笔者专门研究过扉棱的起源与意义(张明华:《扉棱、组牙的关联、起源与意义》,《上海博物馆集刊》第九期,2002年),它们多见于青铜器、玉器的边沿或顶端的抽象性装饰,其形式始自红山文化双头玉鹰的两侧(图九)。笔者也是从这件玉鹰上扉棱的所在位置推论,扉棱应该都是飞鸟翅羽的演变与象征。因为飞鸟具有在看不见摸不着的天空中任意飞翔而被先民视为神秘的特殊功能,因此成为了先民们幻想升天(堂)与天相沟通、有求于天的最好媒介。显而易见,在耳朵上装饰翅羽或扉棱,其目的就是使它具有更强大的通天功能。另外,两者的眼睛也都有特色,三星堆最典型的一件纵目青铜人面的眼珠,不可想象地高凸16厘米(其他也大都是大得离奇的梭形眼)。那些玉人面的眼睛虽然没有如此夸张,但也都个个巨目圆瞪弹眼落睛。与通天的顺风耳相对应,眼睛显然是能看透过去未来人世间一切的非同一般的千里眼了。鉴于现实中不存在这样的人物长相与体量,因此无论铜人面、玉人面,笔者认为都应是一种象征性的头像或面具(浙江反山“琮王”上“神徽”的人面,是个怪诞的凹边倒梯形,人类哪有如此面相,当然是附着于人脸上的面具)(图十),其他玉人面的口中大都露出尖弯的獠牙,一副狰狞可怖的形象,笔者认为这是巫祝神职人员,在驱鬼辟邪或其他一些作法过程中,代替或遮已颜面不露真容,避免事后魔鬼找上门来祸害自己的特殊设计。这种风俗,至今在西藏及一些少数民族地区巫术及傩戏中盛行。

另外,三星堆有一青铜头像(图十一),头顶生出三支长长的扃角状物,人们对此解释不一。以笔者的理解,应该是羽冠的简化形式,或者类似雉尾的比较抽象的表达,意义不外乎借鸟通天的功能。我们可以对照新干大墓双角形(应该是图案化的雉尾)青铜人面像(图十二),只要在后者头顶中孔插入一雉尾,两者就接近了。其实这些青铜、玉石人面都应该是有羽冠(或雉尾)装饰的,新干大墓和萨克勒博物馆玉人面上高耸的羽冠(图五、图六)最具象。其他一些玉人面虽然没有具象的羽冠,但头顶上那些所谓的介字形凸起,几乎是反山“琮王”上“神徽”羽冠的翻版(图七、图八)。三星堆的有些青铜面具也有比较明显的羽冠形式(图十三),但纵目青铜人等的大型面具,头顶却都呈空缺的不完整形,如何解释?美国普林斯顿大学博物馆中有一件来自非洲原始部落的软木皮革面具(图十四),在平齐的头顶插满了羽毛,台湾原住民头人家柱子上的木石雕人像(图十五)同样如此。因此,笔者认为这些青铜面具的头顶原来也应满插羽毛,只是有机的质地承受不了几千年的侵蚀,早已消失殆尽而已。这种给人面像加饰鸟羽增加神秘功能的现象还有许多,如三星堆一件青铜器干脆做成了人首鸟身形(图十六),它的出现,也使河南妇好墓一件跪坐玉人背后一直莫名其详的分叉翻卷形与其酷似的附饰(图十七)终于有了明确的依据,它同样是为增加通天功能专门添加的翅羽式符号。有意思的是,这件人首鸟身形青铜器为了强化其飞鸟的功能,人的鼻子竞被铸造成鸟的弯喙形状,而类似的现象还见于三星堆羽冠玉人(图十八)和新干大墓的玉石雕人(图十九)身上,反映了三星堆与中原文化可信、直接的融通与传承。

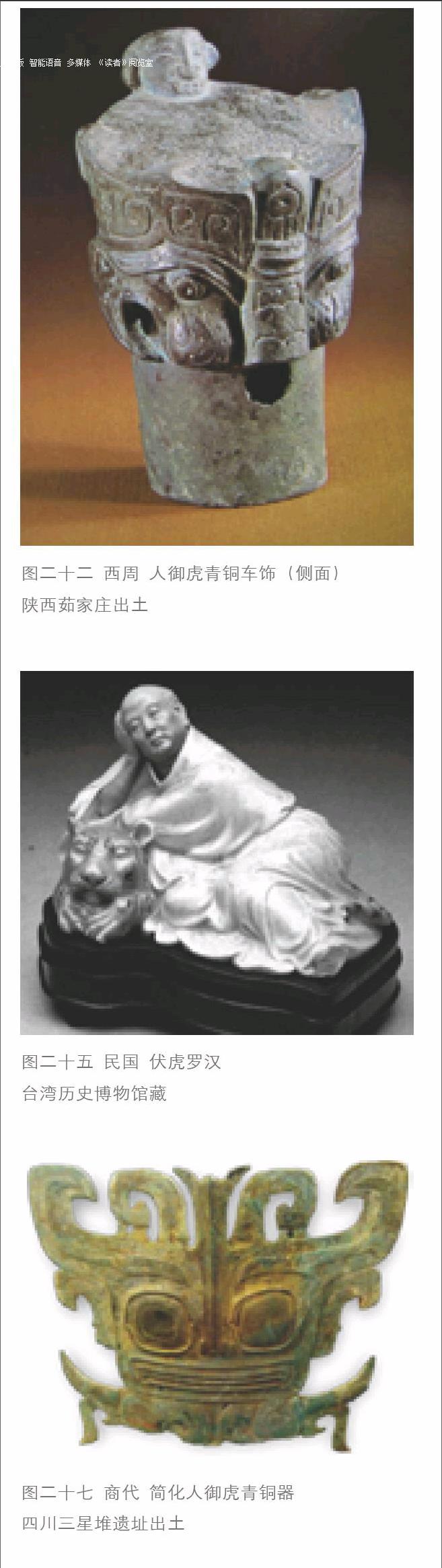

人御虎青铜器与贯彻了中国整个历史时期的人御虎的独特文化相融合

人御虎文化,经笔者研究,至少是从良渚文化开始出现的,而最清晰、最完整的图像就是浙江反山遗址“琮王”上的细刻纹“神徽”(图十)。关于这个纹样,因其繁复怪诞神秘莫测,曾经成为良渚“哥德巴赫猜想”式的难题,相关论文满天飞。上面是人?是巫?是神?下面是虎?是猪?是鹰?整个图案表达的是巫师御虎蹻?还是头戴羽冠生有鸟爪、胸腹部隐蔽在兽面盾之后作跳跃状动作的英杰战神?新鲜、离奇、臆想、荒诞者有之,严肃、精彩、创见者不少,讨论参与人数之多、观点之纷繁、延续时间之漫长,可谓史无前例。不过,笔者赞同张光直先生的人兽母题说,只是我更明确了上面是巫师(以后泛指有与天地祖宗鬼神沟通的才能或具崇高地位和特殊能量的首领、大王、金刚、天师等等的角色),下面是虎蹻,反映的是巫师御虎蹻与天地祖宗鬼神沟通的姿态。在此观念基础上,笔者发现理解并复原了一系列人御虎踽(也有个别御龙踽者)题材的文物(图二十至图二十五),确认了巫师御虎文化在中国文明史上的独特地位与绵长不断的事实。当然,三星堆出土的一件跪坐铜人,被我成功复位到青铜虎形器座上,合二而一,获得了一件完整的巫师御虎青铜器(图二十六),不但扭转了人们对跪坐青铜人地位卑微的长期的错误认识,也使四川获得了一件无比珍贵的文物,更重要的是,它的出现,填补了中国人御虎文化系列中立体青铜器的空白。由于它奇葩且惊艳地融洽于中国这一独特文化之中,因此从根本上动摇、否定了三星堆文化天外来客、域外南来的说法。

原四川省考古研究所所长赵殿增先生看到笔者文章(张明华:《良渚兽面为虎纹的又一重要例证》,《中国文物报》1998年9月9日)之后,发现实物的铜人、虎“两者严丝合缝,浑然一体”,撰文认定笔者“用线图所做两器可合二为一的猜测是完全正确的”(赵殿增:《骑虎铜人像与玉琮线刻人像——兼谈三星堆、金沙与良渚文化的关系》,《中华文化论坛》2006年第3期)。不久以后,另一件被学者认定为三星堆兽纹青铜面具的(图二十七),经我分析,其实同样是人御虎的题材,只是高度简化了的形式而已:下面的两个大眼睛代表了整只老虎,上部的人面代表了整个人体(张明华:《良渚玉器虎纹及其源流》,《出土玉器鉴定与研究论文集》,紫禁城出版社,2001年4月)。可惜的是,多年后我在三星堆遗址博物馆发现,得到认可并在我国人虎组合文物系列中占有重要一席的巫师御虎踽青铜器,居然仍被分隔在两个展厅中陈列,铜人落寞跪坐,失去了其应有的御虎“超人”的英姿,老虎却因背上空空如也而显得莫名其妙。至于面具形巫师御虎青铜器的说明解释更谈不上修改正名。2007年,笔者参观毗邻三星堆遗址、时代比较接近、文化有所延续的金沙遗址,发现其中的石人石虎同样可以合二为一,也是人御虎的题材,只是表达的内容有所不同,显示了巫师在天灾人祸面前无能为力,只能由虎蹻带他(她)上天去负荆请罪的场景(图二十八)(张明华:《关于金沙石人像形象的考辨》,《中国文物报》2008年1月2日)。就在此文定稿阶段,我又意外发现了美国国家艺术博物馆一件人无人识得的玉器,上面仅见一人面,下面只见一个虎头,中间有一扁柱体连接(图二十九),其意义其实与上人下虎三星堆面具形巫师御虎铜器异曲同工,人面代表了一个跪坐的完整的人,虎头代表了一只完整的虎,同属人兽母题系列的文物。

其实,这种直接清晰地呈现出的你中有我、我中有你、前后呼应的文化现象还有许多,如三星堆遗址还出土了不少源自太湖流域良渚文化的玉璧、玉琮,中原盛行的玉璋等的重大礼器。结合前及的许多时代略早于三星堆遗存的石家河文化的相关因素,可以充分证明三星堆文化主体源出中华,是中国历史文化一脉相承的重要环链和精彩之一。

(责任编辑:李珍萍)