新常态下京津冀战略新兴产业人才协作机制研究

安林丽,王素霞

(石家庄学院,河北石家庄050035)

创新

新常态下京津冀战略新兴产业人才协作机制研究

安林丽,王素霞

(石家庄学院,河北石家庄050035)

从新常态视角下京津冀区域经济发展的特征出发,阐述京津冀战略新兴产业人力资源的现状,并论述区域间如何通过加强人才流动、建立协作机制等模式,构建新常态下京津冀战略新兴产业人才协作机制。

新常态;战略新兴产业;人才协作

引言

伴随着“一带一路”和产业结构转型等经济战略的深入推进,中国的经济发展逐渐进入“新常态”的经济模式。新常态为中国经济带来诸多机遇和挑战,也为战略新兴产业的发展提供了广阔的平台。京津冀地区作为区域发展的增长极,积极开展人才交流协作,将为区域内战略新兴产业的发展提供有力的支撑。

1 新常态下京津冀区域经济发展的特征

新常态是与过去有所不同的,相对来说比较稳定的一种状态,同时也是一种趋势性的发展状态。新常态外在的表现是经济增长“速度放缓与质量提升”,本质是经济发展中新旧增长动力之间的相互转换。新常态下京津冀区域经济发展呈现以下基本特征。

1.1 经济转型升级成为主导

目前中国经济正处于增长速度换挡期,产业结构调整正在步入新阶段。专有技术、设计、工业研究等高效能、高附加值领域占产业比重持续扩大。经济增长的动力逐渐从要素驱动、投资驱动转变为以人力资源为主的创新驱动。信息技术产业迅猛发展,以互联网增值服务、大数据、云计算、物联网等为代表的战略新兴产业发展迅速,并逐步转向市场为导向、以科技创新为主的内源性、自发性创新模式[1]。

1.2 京津冀区域经济协同发展逐步加速

京津冀协同发展的模式使得区域经济一体化的进程加速。竞争中伴有合作,合作中包含竞争的关系将有助于经济增长方式的转换,高铁技术、通讯技术、人口流动等多种因素加快了区域一体化发展的步伐,区域经济的发展不应是此消彼长的状态,而应该是各地经济间相辅相成的发展,其中的关键是要找到地域自身差异化的优势及劣势,寻找融合发展的道路[2]。

1.3 经济发展生态化成为共识

过往的经济增长中,资源是廉价的,高速的GDP增长是以资源浪费、能源高消耗和环境的破坏为代价的发展状态。这种“先发展,后治理”的方式得不偿失,是不可持续的发展。新常态下可持续发展就是把生态文明理念和原则纳入到战略新兴产业发展的全过程,依靠科技人才的创新,找出一条集约、智能、绿色的发展道路。

2 京津冀战略新兴产业人力资源配置现状

战略新兴产业是技术创新的前沿,同时也是经济结构调整和区域经济发展的重要阵地。战略新兴产业的快速发展离不开各种科技人才,京津冀三地战略新兴产业人力资源的配置有较大的差异。

北京战略新兴产业人力资源配置特点:各类科研机构和科技人力资源所占比重较高,主要分布在科研机构和高校,这些地方是国家科研创新型高校的聚居高地。由此,作为全国的政治文化中心,北京市积极发展战略新兴产业,把创建科技创新型城市定为未来发展的战略方向,将吸引更多的高科技人才,使北京建设成为以京津冀一体化为依托、以高新技术及金融产业为基础的创新型城市,

天津市战略新兴产业人力资源虽然没有北京市丰富,但也具有明显特色。一是配置重点在企业,比较优势明显,同时,其科研机构和高校仍然有比较强的实力。战略新兴产业人才储备数量低于北京市,但在数量和质量上都高于毗邻的河北省。因此,天津市战略新兴产业的发展以现代制造业和港口物流产业为主导,科研院所、高校和企业中的科技人员为产业创新的主体,滨海新区等增长极的出现突出了天津市战略新兴产业发展的优势。

河北省战略新兴产业人力资源配置比较弱,创新性科技人员重点配置在大中型企业。同时,河北省内的重点院校和国家重点实验室的数量有限,高科技人力资源密度较低,未达到全国的平均水平,更是远低于北京和天津两个直辖市。由于河北省战略新兴产业科技人才的流入量低于流出的数量,人才的匮乏使得产业内部创新能力有限,严重制约了河北省战略新兴产业的发展。

正是由于京津冀三地在战略新兴产业人力资源配置方面的这些差异性,使之在协同发展过程中,具有较强的互补性。解决问题的关键是如何创新政策及保障措施的协作机制,使京津冀战略新兴产业内的高新技术人力资源无障碍自由流动[3]。

3 新常态下促进京津冀战略新兴产业人才协作建议

1)根据不同城市的功能和产业布局,京津冀在引进战略新兴产业科技人才时应加强沟通协调。

2015年4月,中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,京津冀协同发展上升为一个重大的国家战略。在顶层设计基本完成的同时,京津冀区域经济合作定位将更明确。基于规划纲要的国家层面的整体规划和政策安排的出台,有利于京津冀三地整合资源,使区域整体优势得到更好的发挥。因此,加强区域之间的合作,突破在人才引进类型及专业领域等方面的界限,使沟通和协同更加顺畅,从而降低人才引进的成本,这种模式可以更好地促进京津冀战略新兴产业的发展。

2)构建战略新兴产业人力资源共享机制,加大各级政府间的合作力度。

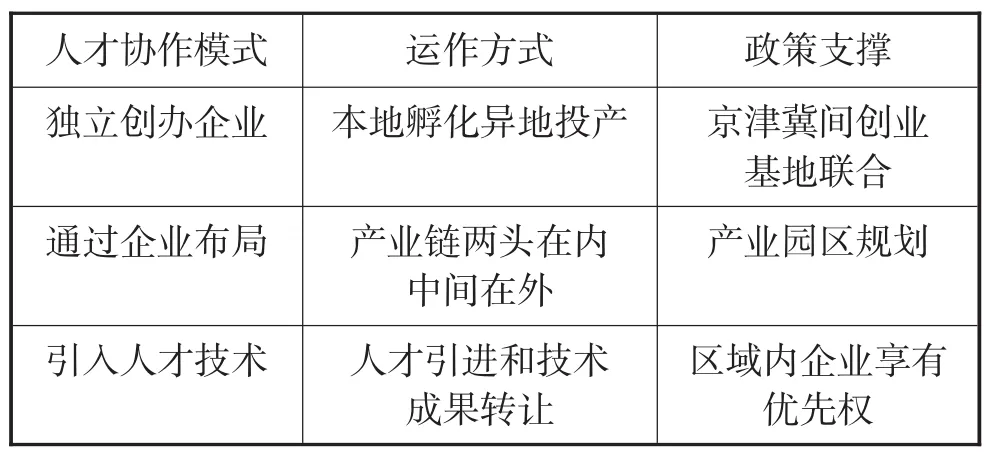

京津冀区域内部应为战略新兴产业人才的自由发展提供广阔的空间。基于战略新兴产业的创新特性,区域间人力资源协作的模式可以有以下三种(见表1):第一种是高技术人才通过国家政策支持自主创业,初期在科学技术信息比较密集的创新创业基地进行孵化,技术成熟之后转移到适宜的产业园区进行大规模的生产。第二种是由战略新兴产业中的企业通过产业链的布局来完成京津冀三地之间的人力资源的共享。具体来说,企业的研发部门设置在高新技术人才密集、科研设施较为完备、知识信息储备优厚的北京或天津,生产制造环节需要的科技人员相对较少,根据生产阶段和产业布局可设置在资源条件占优势的河北省境内。第三种方式是战略新兴产业引进各大科研院所的高科技人才和技术,通过技术成果授权转让等形式实现人才的共享,保障区域内战略新兴产业中各企业的发展需求。

表1 京津冀战略新兴产业人才协作机制

3)启用大数据模式,搭建京津冀区域内部战略新兴产业人力资源云平台。

京津冀区域内部可以建立统一的互联网平台,运用大数据信息技术,实现战略新兴产业人才信息的精细化管理,优化人力资源配置。云平台数据信息整体上有两大部分组成,一端的人才库储备的信息将各类高科技人才按照学历层次、专业领域等方面进行分类,实行不同级别的差别化管理,并定期更新人才库信息。信息获得渠道可以是京津冀区域内各人才网站现有的人才简历信息及区域内高校毕业生的信息等。另一端是战略新兴产业内企业的信息及企业的职位供需信息库。基于大数据的信息云平台,京津冀区域内战略新兴产业人才的流动将更加通畅。同时对于战略新兴产业内企业紧缺的高端人才,通过云平台可以实现人才的挖掘,从而推进京津冀战略新兴产业的发展。

[1]姜大鹏,顾新.我国战略性新兴产业的现状分析[J].科技进步与对策,2012(17):65-70.

[2]王明浩,翟毅,刘玉娜.京津冀经济区的研究[J].学习与实践,2005(1):21-27.

[3]王新新.战略性新兴产业发展规律及对策取向研究[J].技术经济与管理研究,2011(9):102-105.

(编辑:贾娟)

Analysis on Collaboration M echanism of Beijing-Tianjin-Hebei Region Emerging Industry w ith the New Normal

An Linli,W ang Suxia

(Shijiangzhuang College,Shijiazhuang Hebei050035)

From Beijing-Tianjin-Hebei region economy development under the new normal perspective characteristics,this paper summarizes the status of Beijing-Tianjin-Hebeistrategic emerging industry human resources,and discusses how to strengthen the talent flow between regions,establishingmechanisms for collaboration model,build the new normal Beijing-Tianjin-Hebei strategic emerging industries talentsworkingmechanism.

new normal;emerging industry;collaboration

F127

A

2095-0748(2016)16-0105-02

10.16525/j.cnki.14-1362/n.2016.16.47

2016-07-02

河北省人力资源社会保障科研合作课题“新常态下京津冀战略新兴产业人才协作机制研究”,项目编号:J RS H Z-2015-03035

安林丽(1981—),女,河北邢台人,硕士,石家庄学院经济管理学院讲师,研究方向:区域经济。