李松松:硬币的两面

肖海生

第一次看李松松的作品,会被画中一种若有若无的“痕迹”所吸引。它既是技法上的,也是意味层面的。正是这种“若有若无”,使他的作品超越了表层的政治内容和历史意味。“如果人们意识到它具有某种指向性,说明记忆还没有丧失。我不回避它指向哪儿,但也不特别要求。”

这也有点像他说的自己:一个整体消极的人,细节上保持积极。

这也是艾未未2004年第一次看到李松松作品《兄妹开荒》时的直觉。那时候,李松松刚准备成为一名职业画家。他在翻看一些旧杂志时,“看照片的过程吸引了我”,那些历史照片和政治宣传画,为了达到目的,它本身必须很有力量,这种力量的源泉是什么?它们的画面结构也几近完美,借鉴一下,可以在未知的方向上有很奇妙的表现。“这里面有我关心的东西。不只是历史。关心人,但也不是具体的人。”在作品《情侣》中,他选取了一张刘香成的著名照片中躲在桥下的一对骑自行车的男女,作为痕迹再现的对象。

艾未未告诉他,美国艺术家Jasper Johns的所有绘画作品当中,没有任何主动的意思,画里的国旗、靶子、叉叉、理发店……都是在他开车时看到的一些符号。Jasper Johns说,“我对创造本身没有什么太大的兴趣,我只是在重新解释,我无法改变现实本身,但是我要去重新解释。”

1996年从中央美院毕业后,李松松先做了四年的空间设计、教书。晚上看看小说,偶尔涂两笔。彼时,中国的当代艺术家们正从落魄、边缘人群迅速成为世界的宠儿,那一年,38岁的张晓刚的《血缘-大家庭》系列在欧美引起轰动并被《纽约时报》报道。十年后,《血缘-大家庭》系列拍出了140万美元的价格,两年后即飙升到4736.75万港元,2014年则以9420万港元再刷拍卖纪录。

貌似可惜,当代艺术最大的转折点到来时,却远离了现场?李松松对此不以为然:人生中很多决定并没那么强的目的性,不能功利地判断它是不是在浪费时间。一切经历终归属于自己。如果某件事情足够吸引你,最适合你释放能量,你总有一天会回到它的轨道上。“那些看似无聊的夜晚,可能是对你帮助最大的。”

所以,当美院老师刘小东的一句无心之言到来时,李松松敏感地捕捉到并作出改变,下决心以职业艺术家的身份画对这个世界。刘小东说:如果你喜欢画画,就应该用它来养活自己。

对李松松来说,画画是最趁手的方式。他的画室里挂了两张近期作品,看得出来源于同一件图片素材。柏林一家人类学博物馆里有很多人声CD,有点像巫师跳舞,唱片封套中的一些点和线的状态打动了他。但最终出来的画并不是特别满意,于是他画了一张,换个处理方法又画了一张。画画是一个不断试错和探索的过程,这是创作的乐趣所在。

创作素材很多都是随机得到。比如,某张画画的是犬针灸穴位图,是李松松家的一只狗腿扭了带它去农大宠物医院治疗时,在诊疗室的墙上看到挂了一张犬的穴位图,随手就用手机拍下来了。

有段时间,李松松在很多拼接的铝板上作画。有人问他:你的第一笔从哪里落?这些都不是问题,左边或者右边都可以开始。有时候一张画画得差不多了,突然觉得哪里还要加一部分出来,比如人物的一个舞剑动作的指向,于是又延展开去。他半开玩笑地说:唯一注意的是不要从中间开始画起,当年吴清源在日本下棋,起势第一子落在秤正中,叫“天心”,得了一个狂妄的名头。

这些想法都是在创作的过程中突然生发出的。色块自己漫延开去,就像写小说一样,人物自己有了生命,指引着故事情节的走向。在李松松看来,这是创作对艺术家的反馈,是它教给艺术家的东西。

一幅大画大体需要一个月完成,创作者需要面对各种情绪波动,平复情绪之后才能开始工作。工作时,身体不是紧张,而是一种热的状态。说到底,创作就像一种疗法,解决艺术家和世界之间的问题,而非它本身是一个问题,否则人与工作的关系就错位了。“当然也会有一些滞结和不顺。我一向消极,但并不悲观,面对具体问题时,我的意志还挺强的。”

李松松很喜欢“意志”这个词。轻则为意愿,重则谈意志,这是一个人内心和精神力量的外现。人要生存、生活,想要做点有意思的事,就需要资源和能耐,这并非是功利或是企图心。除此之外,现实中还有很多我们不能控制的因素,那就是“存在”,你可以用“存在即合理”来解(安)释(慰)自己。

在高居翰的《画家生涯(传统中国画家的生活与工作)》中,可以看到文征明他们那个年代的职业画家如何鬻画为生,他们需要解决他们时代和自身的问题。在不同的宗教、皇权、意识形态、资本的背景下,随着一个渐渐平权时代的到来、中产阶级人群的壮大,艺术家的生存处境总体是在好转。

从历史的痕迹转向生活的沉积岩,李松松越来越少主动介入,只希望有一些固定踏实的事情可以去做,同时又希望可以目睹意料之外的事情在眼前发生。有时他又会提出新的矛盾,在里面放置新的问题。正像积极和消极两者在他体内共生一样,“他们是一个硬币的两面。相互看不到,但是在一起。”

2015至16年,李松松在意大利和德国分别做了回顾性质的大展。他不担心国外的观众能不能理解,艺术往往是各取所需,只能是真诚以对。比他大十岁的那一代艺术家会有比较传奇的经历,比如在村子里群居过,比如打架喝酒被拘留,或者排列组合式的男女朋友关系……到了李松松这一代艺术家,外在的传奇性正向内在思辨性转化。成长经历中有过“看谁都不顺眼、都假”的叛逆期,这为之后的批判性和个性留下了可能性。而再年轻的一代人,他们面对的是全球化和资本泛滥,恐怖主义取代了冷战,他们不会轻易把事物理想化……人类的生活方式正在改变,这是自十九世纪以来最大的改变,但到底怎么变,变多大?李松松说,“我也不知道。”

他的童年在北海公园、景山公园边渡过,人少树多,胡同深远,家不远处有个没人看管的院子,里面有个很深的坑,他经常去跳上跳下地玩,后来才知道那是清朝的皇家冰窖。后来再去看,那里已经变成了一家神秘的会所。也只能一笑而过。

798的工作室已经用了12年了,同时入驻的其他艺术家们纷纷另择去处,李松松却没有挪窝的念头。说是怕起些无谓的纠纷和折腾,又或者这也是一种积极的避世法则。一个呆了12年的空间,一定是可以安放身心的。一次,策展人冯博一来工作室聊天,工作室里的大黄猫蜷在他怀里,聊完了冯博一起身准备走,大黄猫突然呼噜呼噜地大喘气,眼看着就不行了。后来医生说应该是先天性的呼吸道病,也算得到解脱。

工作时,李松松喜欢边画边听音乐,古尔德是他的至爱。工作室里有满满两架子的古典音乐CD。不过说到底,古尔德或者巴赫,和画画也没什么关系,无非画画的时候耳朵正好闲着,李松松不太愿意在他们之间建立直接的联系。就像文字、音乐、电影等等,硬要说的话,他们都可以发展出某种时间性的、结构上的联系。“音乐它是抽象的,它不模仿谁,就是纯粹的意志。”前些时候,李松松正好看到一篇瓦格纳的《尼伯龙根的指环》的评论,就想再听一遍,一套十几张CD,画画时就顺便听了,还听完了两种版本。

2009年初时,李松松和朋友信口打了个赌,说要戒酒一年。虽然戒酒和画画没什么直接的关系,但是那一年他的体重降了,作息规律了,间接着创作也上去了。坐在画架前,需要一定的定力来进入状态,考验的是艺术家的意志和体力。累了需要休息时,他就打网球、跑步和旅行。

平时,工作室里除了他和助手,就是猫,偶尔还有从天窗飞进来的麻雀,在两层玻璃中间扑啦啦寻找出路。光线从二层挑空的大空间均匀地漫射下来,从早到晚都有利于画画。有清洁癖的助手把一切收拾得井井有条,调好的颜料砌成一砣砣半球形以防干裂。大黄猫走了后,又来了新的暹罗猫,两只猫俨然身处各自的王国一般巡视着,李松松放着他最爱的古尔德,然后坐下来开始画画。

李松松的画物感极强,在佩斯展览上所有作品的图像再现都是在观念的平面上进行。然而,大多数画作都尺幅超大,而且颜料厚重,甚至超出了一般意义上的“厚涂法”。很多还是用叠在一起的薄铝板拼成,很明显的拼装痕迹看起来像装甲舰身。如果从侧面有点变形的角度看,巨大的尺寸、浓重的涂绘感和十分明显的模块组合结构叠加了李松松作品的幻觉效果,使其成为了雕塑。李松松的这些画都是由一块块经过单独思考和相继绘制的铝板拼合而成的,这种特有的方法同样也创造了一种独特的“满幅”一致感。这样,从正面看他的画,时而是一贯的整体图像,但受视错觉的影响,由于图底关系的不断切换,作品时而又成了零碎的汇合。

李松松的作品,正如他希望我们看到的那样,付出了大量的劳动。他是(在还没这么“观念化”的时候)画家的画家。从他的作品上,我们可以看到一个画家的行道身份——黏性的油画颜料、强烈的据木味和各种调色油味。而在每个单独的版面上,又可以看出李松松的娴熟技巧 。

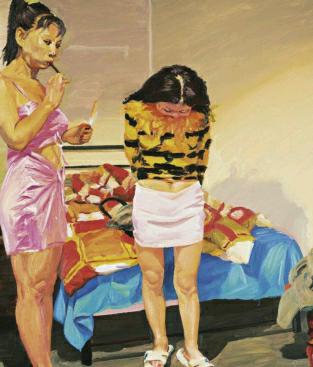

正如展览的标题暗示的那样,这次展览并不希望观众将目光仅仅停留在作品成功的形式上。他的每幅画都涉及到来源于杂志、广告、电视,或者互联网的图像的挪用。这些照片图像包括:中国演员和政治家、奏古琴的先生、城市鸟瞰景色、海滩等,很多似乎都是20世纪后半叶在中国拍摄的。熟悉中国历史、社会和文化的观者会很快看出这些图像更大的意义,这是他人无法获知的。

虽然,从形式上,李松松的画不由让人联想到里希特(Gerhard Richter),甚至西格玛尔·波尔克(Sigmar Polke)的作品,但与二者不同(当然,他们的“建构”意义自不必说),李松松的画并没有透露出深谙解构之道,去针对所谓的权威历史再现。相反,他将所 涉的那些场景进行了美化,引起了一种令人愉悦的倦怠,这一点很像华特·席格(Walter Sickert)的作品。在和李松松的交谈中,他对这样的解读进行了肯定。他强调,自己是按照审美的原则来选取图像的,仅仅是因为这样可以产生绘画的冲 动。但他对自己作品的政治寓意(水晶棺里的毛泽东、被谋杀的英国商人尼尔·伍德)却避而不谈。但他的作品却在两种状态之间不断徘徊,一种是强烈希望对历史 事件的再现进行控诉,另一种就是尖锐的控诉本身。也可以说,他的作品在行为的意义上,体现了艺术家劳作的职业道德。

李松松的绘画汇聚了多对明显矛盾:物体性与平面性、绘画性与雕塑性、抽象与叙事、现实与虚幻、审美化与去光晕的错位、大胆的设想与身体的局限等。从后现代转向来看,这些矛盾汇合在一起呈现出一种场所,回荡着差异与张力的不安咒语。这样明确但却强硬的解读不免会疏漏他作品中那些不太“破碎”的东西。

将李松松的绘画风格和传统中国审美的那些总体趋势直接联系起来虽然轻率,但不容否认的是,在他的作品中我们可以看到,形式和观念的对立面之间始终贯穿着互联和互斥,既是对“西方”和“中国”文化观的撕裂,又是抗拒。因此,滥用“杂糅”(hybridity)这个固定的西方化批评话语来解读李松松的艺术是欠妥的。 正如埃兹拉·庞德(Ezra Pound)在他《孟子(孟子伦理)》一文中所说的那样:“含混和包容迥异”,但我们也许可以再补充一句,二者也不全然排斥。