五四白话文取代文言文的口语美学因素解析

——以鲁迅小说语言创作为例

姜 燕

(山东师范大学 传媒学院,山东 济南 250014)

鲁迅研究

五四白话文取代文言文的口语美学因素解析

——以鲁迅小说语言创作为例

姜 燕

(山东师范大学 传媒学院,山东 济南 250014)

对五四新文学运动中白话文取代文言文的研究,大多在语言工具论以及思想解放论等层面上,而对这个重大变动中“口语美学”所起到的特殊作用重视不足。语言具有自我调节功能,以口语为基础的白话文比文言文更具有“释放”作用,具有口语化的叙事功能和“白韵”效果。这方面,鲁迅作品颇具代表性。鲁迅小说语言由于长短句子相兼、多口语语气助词、平仄起伏错落、多开口音和叠音词,因而更具有语言的审美功能。五四白话文取代文言文不仅是整个思维观念的革新及国家的启蒙运动的结果,还是语言自我调节,人类自我意识觉醒,追求美的诠释形式,语言进行自我释放和张扬的自然选择。鲁迅小说创作中的语言是鲁迅本人“双言”背景的审美融合的结果。在新的社会语境中研究五四白话文取代文言文的口语美学因素,可以帮助我们获得一种语言的自觉,将鲁迅研究有效地介入今天的语言现实。

白话;口语美学;释放;白韵;鲁迅

目前,学术界对五四新文学运动中白话文取代文言文的研究,大部分还是在语言工具论以及思想解放论等层面上,学术界普遍认同白话文取代文言文同整个思维观念的革新及国家的启蒙运动紧密联系,但其中对这个重大变动中“口语美学”所起到的特殊作用还是鲜有涉猎。曾有一种说法是“白话文是在传统的‘文章’被解构,文学审美价值取向被颠荡,小说被捧为至高之后才取代文言文的。从此,中国人由崇尚美文变为崇尚叙事的‘小说’”①。作为五四运动的先驱者,鲁迅所创作出来的白话文作品在被后人研究的时候,大都是从思想、形式上认定了其现代性,而忽视了一个基本的方面,那就是从口语美学的维度来审视鲁迅的白话文,其取代文言文是符合了美学的内在规律要求。白话文是以现代汉语口语为基础,在此基础上形成的经过加工的书面语,起初只用于通俗文学作品,到五四新文化运动以后才在全社会普遍应用。口语的白话语体使人回到语言的“原生态”中,西方教育制度和现代传媒的介入为白话文取代文言文扫清了道路,有利于文化普及和新思想的传播。白话文使人的自主性和个性得到了最大的张扬和宣泄。“精神范式与话语范式的关系不应只是一种简单的对应性,而需要建立起审美层次上的内在的同构性。”②五四时期是中国文学史上“个人”表现得最突出的时期,在鲁迅等人看来,使用原生态的口语,创作个体的感性欲望才会有飞翔在超然空间中展现其丰富生命力的可能性。语言的发展定要与创作主体和阅读个体的生命律动相契合,奏出和谐共振的乐章,方能踏上五四的时代强音。

“白话文,本身就承载着不少民间暴力语言,白话文运动,也滋长了语言暴力。”③一直以来,白话文取代文言文似乎主要是“政治工具”的结果,无关美,白话文的“取代”仿佛是有偶然性的。然而,在白话文取代文言文的过程中,遵从人的身体节律的口语美学也起到了重要的作用。韦勒克提出,文学作为语言的艺术,其艺术性不在语言的材料本身,而在于如何运用、安排、整合这种材料,这时的文体乃是指它的独特的审美价值与审美风貌,这才是五四文学的根本价值所在。作为第一个用白话文创作小说的作家,鲁迅完成了这一使命,然而目前学术界却缺乏对他白话文作品的基于口语美学的解读,本文试着从三个方面做一下探索。

鲁迅白话文“释放”的审美特性

鲁迅在创作中通过对白话文的创造性使用,以一种更加自由的状态把文言文压缩的部分释放了出来。在具有较强启蒙意识的知识分子们认识到对国民进行启蒙迫在眉睫时,就需要一种比文言文更浅近和具有释放性的语言。文言文的一大特点是历久不变,直到五四运动以前,文言都是占统治地位的书面语言,语言成分基本未变,如先秦时期的一些基本句式、常用虚词的用法等都在历代的文言中得到了保存,就连语言三要素中最活跃的词汇,在文言里也具有很强的稳定性。五四运动是全方位的震荡,这种过于稳固和不变,遭遇五四时期的剧烈变动和思想启蒙碰撞,产生巨大的形式冲突。

“微言大义”是文言本身“简练”的重要因素,文言文中单音节词占优势,双音节词多音节词少,常省略主语、宾语、谓语、介词,千年历史沉淀和锤炼,形成了文言文严密简洁的风格。沉重而富于浓缩性的文言文所带来的文言阅读也成为一种压缩凝固的文本接受状态,而白话以一种更加自由的状态把文言文压缩的部分释放了出来。文言文的特色在于内敛,然而五四时期随着人的个性和主体性的释放,需要一种与时代、人性更为吻合的表达方式,需要一种新的顺应语言审美节奏的语言形式来适应这种发展。白话文与五四时期的张扬个性,提倡民主科学的观念相吻合,以一种更加舒展的方式展现出了创作本体内心的焦虑。

白话文的原初状态并不是简单现成的汉语,而是一种新的汉语。作为一位具有非凡的创新意识与创新能力的作家,鲁迅的白话文创作在五四时期无疑具有开创的意义:它看上去凌乱随意,然而闪烁着令人回味的咀嚼的诗意碎片。

我在倒数上去的二十年中,只看过两回中国戏,前十年是绝不看,因为没有看戏的意思和机会,那两回全在后十年,然而都没有看出什么来就走了。(《社戏》)

鲁迅的白话文作品在局部语言呈现出某种散乱和模糊时,在总体上反而呈现突出的意味和丰富的感受。白话文的出色使用,依赖于使用它的人。因为成熟圆融的语言需要与之相匹配的感受力,善于体验生活,善于将文字的皱褶舒展开的人,可以从舒展开的只言片语中放射出欢欣的力量与细腻温馨的情感。“五四文学文体的语符系统和编码体式因主体能动性的强烈渗透而凸现出感觉化的色彩。”*朱德发,张光芒:《五四文学文体新论》,《中国社会科学》,1999年第5期。白话文的简约灵动、传神写意就在这里表现出来,它的美妙也许只是一种高情商者彼此间心照不宣的事情。

这上面的夜的天空,奇怪而高,我生平没有见过这样的奇怪而高的天空。

这是鲁迅叙事兼抒情的散文诗《秋夜》中的一句话,用语给人的感觉很奇异,因为他使用了“奇怪而高”,“AB而C”是与我们汉民族的传统语言相悖的。在我们汉民族传统的审美理念中,喜爱偶数,爱对仗工整,汉语词的构成充满着对称美,按照我们的一般语言期待,似乎应该是“奇怪而高远”更合适。汉语的常用词以双音节为主,从汉语的基本特征看,音节结构比较整齐,音节界限比较分明,易于形成双音节化的节奏。均衡与对称是美学的基本原则之一,也是汉语的修辞原则之一。反映到汉语音节节奏上就表现出强烈的双音化倾向*姜燕:《汉语口语美学》,济南:山东人民出版社,2013年版,第245页。。因此,通常在创作中多见“AB而CD”这样的语言使用模式。然而在鲁迅的小说中,有时遵循这种美学规律,有时就有意打破这种传统的工整对仗的语言,在小说语言中发挥了自由不羁的特性。

阿Q虽然答应着,却懒洋洋的出去了,也不知道他是否放在心上。这使赵太爷很失望,气愤而且担心,至于停止了打呵欠。(《阿Q正传》)

而这回他又看见从来没有见过的更可怕的眼睛了,又钝又锋利,不但已经咀嚼了他的话,并且还要咀嚼他皮肉以外的东西,永是不近不远的跟他走。(《阿Q正传》)

白话文给了释放国人生命本能及尽情展示现实性剧烈冲突的战场,这是隐忍性为主的文言文所难以达到的。白话文比文言文更具有口语化的叙事功能。“立象以尽意”是汉语实现意义表达的一种根本特性,再加上汉语的单音节性质所生成的独特审美效应,使得汉语“天然”地具有了别的语言所没有的诗性气质。辜鸿铭提出“汉语是一种心灵的语言,一种诗的语言,它具有诗意和韵味。”*辜鸿铭:《中国人的精神》,海口:海南出版社,1996年版,第106页。文言文是简化的文字,白话文将文言文简化掉的部分补全了,弥补了原来文言文的空旷。就小说的叙事而言,文言文叙事虽然是精简的,但是容易成为失去了原有丰富意味的叙事。鲁迅在文言小说《怀旧》中,有这样的叙事段:

久之久之,始作摇曳声曰:“来。”余健进。便书绿草二字曰:“红平声,花平声,绿入声,草上声。去矣。”余弗遑听,跃而出。秃先生复作摇曳声曰:“勿跳。”余则弗跳而出。

就文言文而言,这段文字叙事已经十分活跃了,然而白话文的使用意味着舒展开了日常语言的皱褶。10年后,同样是反应少年生活的《社戏》,小说语言又有了新的创意:

外祖母和母亲也相信,便不再驳回,都微笑了。我们立刻一哄的出了门。(《社戏》)

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。(《社戏》)

用力往外只一挤,觉得背后便已满满的,大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了右半身了。(《示众》)

在这里,文字的随意展开和变形,更能体现写作者的能动性。“一哄的”出了门,这种口语化的表述,将文言文中难以表现出的形态表现了出来,“身体也似乎舒展到说不出的大”,这是鲁迅在小说创作中常用的“白描”手法,是一种口语化的写作风格,如一幅水墨写意画。鲁迅的“去粉饰,少做作,勿卖弄”也成为白描写法的指南。这其实并不困难,无非是将口语放到书面写作中。“胖绅士”“胖开了右半身了”这种新鲜的表达方法,一句话中“胖”字分别出现了形容词和动词两个词性,充分体现了“我手写我口”的一种口语语体的无限释放的审美状态。

人类语言最初都是单音节词的语言,汉语词具有音节少,信息密度高的特点。随着启蒙运动的需要,语言启动自我调节的功能,作家们在创作中自觉不自觉地对语言进行创新,以单音节词为基础的语言为适应新词不断增加的需要,使单音节词语言的功能不断趋于完善,向表达自由,表意丰富的方向发展。汉语遵循口语美学的规律,可以按照单音节或双音节组织音韵节奏,这种调节就是使白话文比文言文更具有“释放”功能。

白话文创作,从基础上说就是先把单音节的文言文抻开,变为双音节为主的白话文,而生活的流畅自然的美的情愫就在这舒展的过程中一点点展现了出来。在启蒙思想日渐高涨的五四时期,这种语言上的舒展与释放,伴随着思想的拓展提升,有着形式上的应和与相合。

鲁迅白话文“白韵”的审美效果

鲁迅对语言使用的态度应该是复杂和冷静的。五四时期,胡适、刘半农等都用民间口语做过诗,借此寻找那种自由的表现方式,而鲁迅谨慎地把这种语言的创造性使用放在原本自由而灵活的小说语言中,显然这种使用有着另一种层次上的开拓性。在《社戏》《阿Q正传》《孔乙己》《祝福》等小说中,丰富的民间文化样态的呈现就跟他自然使用的民间白话口语语态有不可分割的关系。鲁迅小说语言具有“白韵”的特点,鲁迅说应该做“更浅显的白话文”*鲁迅:《答曹聚仁先生信》,《鲁迅全集》(第6卷),北京:人民文学出版社,1981年版,第76-78页。。这种浅显,体现在美学上就是一种“白韵”。曾有人认为,当下的“口水写作”——“毫无疑问,我做的馅饼是全天下最好吃的”也是“白韵”,然而,这种创作语言虽然没有文言文那种皱褶,但却成了一马平川的大白话,空有“白”,但无“韵”,无法与五四时期的“白韵”站在同样的高度。

真正的“白韵”,应包含着一组审美对立:“白”是日常白话,如果使用于创作中,巧妙地组织起来,就会呈现出奇妙的韵律效果。“白韵”指白而韵,由白生韵或以白造韵。白韵就是以日常白话来创造奇妙韵味的审美效果。在文法上选用人们日常生活中熟悉的口语词汇以及语句,体现出了与文言文或其他书面语针锋相对的日常生活用语的和谐的韵律效果。

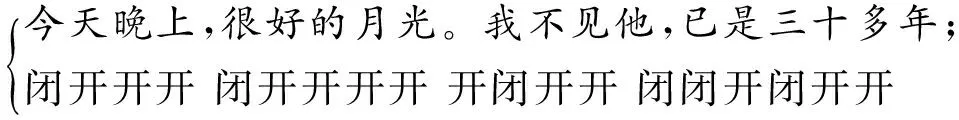

白韵的第一个特点,体现在鲁迅小说创作中多使用短小或长短相间的句子。写于1918年4月的《狂人日记》是中国第一部白话小说,鲁迅在《杂感录五十七·现在的屠杀者》中指出,白话文应该是“四万万中国人嘴里发出来的声音”,这就把白话文放在现代中国人口语的基础上。《狂人日记》中每个标点之间的字平均只有八个左右,最长的不超过18个字。表现了典型的口语化的特征:

今天晚上,很好的月光。我不见他,已是三十多年;今天见了,精神分外爽快。才知道以前的三十多年,全是发昏;然而须十分小心。不然,那赵家的狗,何以看我两眼呢?

早上小心出门,赵贵翁的眼色便怪:似乎怕我,似乎想害我。还有七八个人,交头接耳的议论我,又怕我看见。

有限的汉语日常词汇在白话使用中达到丰富的表达效果。说到口语写作的典范,人们常常会想到朱自清、老舍、汪曾祺等,然而鲁迅的白话口语写作长期以来却被人们忽略了,鲁迅的文学地位反而容易使人们忽略这点。鲁迅作品由于大量使用虚词,很多人会凭这一点觉得他的作品不顺口。

与鲁迅小说中短句子相对应的,是长短句的错落使用。口语中长短句错落使用是韵律美的标记,在鲁迅小说中屡屡出现长短句,这是他原生态地使用语言,充满了创新力的表现。

我独坐在发出黄光的莱油灯下,想,这百无聊赖的祥林嫂,被人们弃在尘芥堆中的,看得厌倦了的陈旧的玩物。(《祝福》)

据阿Q说,他的回来,似乎也由于不满意城里人,这就在他们将长凳称为条凳,而且煎鱼用葱丝,加以最近观察所得的缺点,是女人的走路也扭得不很好。(《阿Q正传》)

传统白话小说也能做到通俗易懂,易于接受,而五四白话文代替文言文,其意义在于创造了一种适应新的内容,反映新的审美要求,具有不同艺术功能和艺术表现力的语言。它的出现是一种新的文学语言的诞生,标志着小说语言现代化的开始*邹恬:《鲁迅和“五四”小说》,《邹恬中国现代文学论集》(第1编),南京:江苏教育出版社,1998年版,第97页。。这是一种能使人产生说话冲动、生成最自然原生态的表达能力的原初的语言流。

白韵的第二个特点是口语语气助词的普遍使用。例如:

不但如此。在一年之前,这寂静和空虚是并不这样的,常常含着期待;期待子君的到来。(《伤逝》)

灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了。(《祝福》)

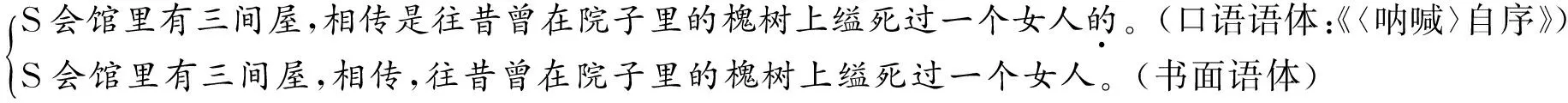

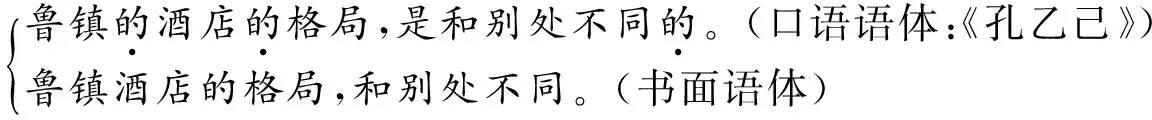

在白话文初起阶段,多项与多层定语形成的复杂结构导致助词“的”的频繁出现,后来,随着时代的发展,“的”字有了一种从简的趋势。如果说,鲁迅也会写一些长句子的,那通常是其中放了语气词和表示舒缓语气的助词,如“的”“了”等语气助词,都是在鲁迅的作品中比较多见的。下面就将鲁迅的小说语言和仿写的书面语体做个对照:

按照传统的语言创作样式,应该是后一句的做法,然而鲁迅小说中使用了前一句的表达方式,多加了一个语气助词“了”,这就变成了口语语体。

通过这一组对照也可以上看出,按照传统的创作方式是后一句的做法,然而鲁迅小说中使用了前一句的表达方式,多了语气助词“的”,采用了“是……的”句型,成为口语语体的表达方式。读来舒缓,让人有不自觉地嘴巴跟着说的感觉。增加了无声读物的有声美感。再如:

这样的语言特点在鲁迅的小说创作中十分常见。以口语语体为载体,创作个体在五四变革的时代打破了个体的创作经验,跨越现象世界的界限而升腾入某种自由之境。

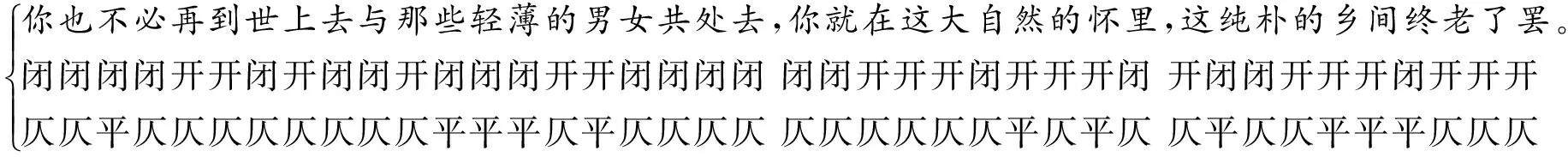

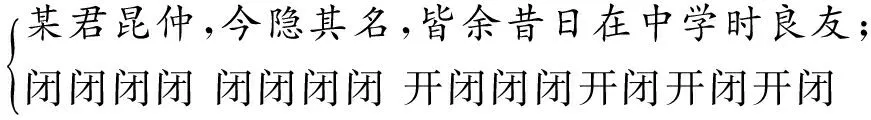

白韵的第三个特点是白话语言的使用平仄起伏,开口音明显多于闭口音。

美的语言,从宏观上讲应该是和谐自然又富于变化的。刘永济在《〈文心雕龙〉校释》中说:“谐和者,一体之内,取势宜与其体合节。”鲁迅对现实超强的洞察力和判断使得他在创作中拾起最直觉化的创作形式,用最直觉化的表现形式来反映现实和表现思想。现代汉语口语的声调分为两大类:阴平阳平组成平:音感宏亮,舒展昂扬;上声去声组成仄:音感脆快,宛转低沉。平仄的使用,是汉语使用时的重要审美判断标准之一。

汉字的读音因韵母不同,有开口音和闭口音之分。发音的时候口形是张着的音,为开口音,如 a、o、e,发音时口腔张开的程度较大;i、u为闭口元音,也称半元音,发音时口腔张开的程度相对小一些。从口语美学的角度来讲,元音是乐音,开口度越大,乐音美感就越强。以和鲁迅同时代的作家郁达夫的作品为例来做一下对照,郁达夫的小说语言的书面化的沉郁风格一览无余,相比之下,鲁迅作品语言的平仄起伏就比较顺应自然的节律和口语美的特征。现对郁达夫小说中人物语言进行一下分析:

郁达夫的文字读起来仄音多,开口音少,闭口音多,这是明显的宜阅不宜读的语言。然而鲁迅的文字开口音明显多于闭口音,且平仄相间,读来朗朗上口。鲁迅在《狂人日记》中先使用文言文,后使用白话文,造成鲜明的对比效果,其实,单从文字组织时发音的开闭口情况来看,就可以看出这种对比效果:

仄平平仄 平仄平平 平平平仄仄平平平平仄

平平仄仄 平仄仄仄平 仄平仄平 仄仄平平平平

基于口语美学的理论,开口音是发音时口腔阻力小的音,音节中元音多,开口度大,发起来自然舒畅,口语中的开口音比闭口音更好听。鲁迅白话小说语言中大量使用开口音,平仄和谐搭配,大多以平声收尾,这是符合美的规律的语言选择,亦是顺应人体自然节律的结果。开口音适合表现豪迈奔放、欢快热烈的情感,而闭口音则适合表现轻柔舒缓、平静悠扬或沉郁细腻的情感。正是外在形式韵律与内在情感韵律的巧妙结缘,才使白话文小说的韵律节奏充满着无穷的韵味。

阿Q不独是姓名籍贯有些渺茫,连他先前的“行状”也渺茫。因为未庄的人们之于阿Q,只要他帮忙,只拿他玩笑,从来没有留心他的“行状”的。(《阿Q正传》)

收尾处的音,鲁迅尤其注意了开口音的使用,以这段话为例,结尾音大多为ang,还有ao,均为开口度比较大的音,在读小说时,就会朗朗上口,发音响亮。

白韵的第四个特点是叠音及拟声词的广泛使用。

叠音及拟声词并非白话文所独有,在文言文中也可见叠音和拟声词,然而五四白话文中出现的叠音和拟声词的频率和数量都不是文言文所能比的。鲁迅小说中的语言尤其如此,几乎每篇小说中都有叠音及拟声词出现。

我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒,看见豆一般大的黄色的灯火光,接着又听得毕毕剥剥的鞭炮,是四叔家正在“祝福”了。(《祝福》)

只觉得天地圣众歆享了牲醴和香烟,都醉醺醺的在空中蹒跚,豫备给鲁镇的人们以无限的幸福。(《祝福》)

可是永远记得那狼眼睛,又凶又怯,闪闪的像两颗鬼火,似乎远远的来穿透了他的皮肉。(《阿Q正传》)

老栓接了,抖抖的装入衣袋,又在外面按了两下;便点上灯笼,吹熄灯盏,走向里屋子去了。那屋子里面,正在悉悉窣窣的响,接着便是一通咳嗽。老栓候他平静下去,才低低的叫道……(《药》)

家将们听得马蹄声,早已迎了出来,都在宅门外垂着手直挺挺地站着。羿在垃圾堆边懒懒地下了马,家将们便接过缰绳和鞭子去。他刚要跨进大门,低头看看挂在腰间的满壶的簇新的箭和网里的三匹乌老鸦和一匹射碎了的小麻雀,心里就非常踌蹰。但到底硬着头皮,大踏步走进去了;箭在壶里豁朗豁朗地响着。(《奔月》)

由于汉语口语的音节界限明显,能自由组合,因而它的仿音能力与其他语言相比优势极为突出,鲁迅恰好在他的小说作品中尽情释放了这一仿拟自然之音的灵便自由。五四时期的口号是科学和民主,科学和民主有一个共性就是尽力反映世界本来的样子。拟声词和叠音词的使用,使得语言有了仿真的美感,通过语声使得人的内心世界、人的生命情致与外物形成了一种意趣深远、回味悠长的呼应,在泛化了的语音之中又格外品味到人的自身的生命韵律。

白韵的第五个特点是数量词和代词词尾的活用。

在《阿Q正传》中,有这样的数量词和代词词尾的用法:

他惘惘的向左右看,全跟着马蚁似的人,而在无意中,却在路旁的人丛中发见了一个吴妈。

这些眼睛们似乎连成一气,已经在那里咬他的灵魂。

阿Q临刑前游街时,四周围着一些围观的人,阿Q从中看到了吴妈,这里使用了一个奇怪的数量词“一个吴妈”,比起没有数量词时,显得突兀、怪异,增加了原本熟悉的两个人物之间的陌生感。眼睛本来就是复数,无需再加复数,但这里专门加上“们”,更加突出了看客们的从众、复杂,颇有些如动漫场景一般的画面感。在特定的名词前面加数量词,本身还增加了口语化的感觉。以口语化写作著称的老舍,在作品中就经常使用这种写法,一个数量词或仅仅一个量词,就在日常表达中平添了几分亲切与自由的韵味:

你的幻想中要是这么个境界,那便是个济南。(《济南的秋天》)

量词和代词词尾的创造性使用,不仅增加了口语化色彩,还给原本某些有名有姓的具体人物增加了异化感,使他们因此而成为“大多数”,显示为一个抽象的存在,一类人,一种生活阶层的存在,而这正是鲁迅们所肩负的启蒙思想的意义所在。

鲁迅小说白话语言是“双言”背景的审美融合

鲁迅一生有三分之一的时间在绍兴,还有很长时间待在北方。从口语美学和口语传播的角度来说,一个人的语言能力,与他的语言背景有着极为密切的关系。鲁迅小说创作中的语言是鲁迅本人“双言”背景的审美融合的结果。“双言”,是讲话人兼具方言和共同语的语言背景特征。鲁迅白话文语言特色是“双言”语言背景的结果。“倘若鲁迅研究还有值得深入探索的空间,语言问题应是其中荦荦大者。”*郜元宝:《鲁迅与当代中国的语言问题》,《南方文坛》,2012年6期。清入关后,满洲话在民间出现了旗下话、土话、官话三者杂糅的趋势,北京话正是三者结合的产物,1728年雍正皇帝确定北京官话为官方用语,到清中后期,北方大多数地区向以北京话为基础的新官话靠拢,但吴语例外。在长江以南,当地强大的经济实力使得吴语成为一种流行的地方语言,它的鼎盛时期,以说苏白为荣,鲁迅即为吴语方言的使用者。作为白话文的领跑者,鲁迅在创作中使用了较多的方言,因为方言是典型的口语,它所具有的与生俱来的张力是官话所不能代替的。如果粗略做个统计,鲁迅作品中北方方言与绍兴方言的出现几率差不多。如写于1926年的《朝花夕拾·二十四孝图》里面:

北京人常用“马虎子”这一句话来恐吓孩子们。或者说,那就是《开河记》上所载的,给隋炀帝开河,蒸死小儿的麻叔谋;正确地写起来,须是“麻胡子”。

他们一手都拿着“摇咕咚”。这玩意儿确是可爱的,北京称为小鼓,盖即鼗也。

这里就是熟练地使用了北京方言。再如《阿Q正传》中对官话的使用:

“忘八蛋!”秀才在后面用了官话这样骂。

阿Q奔入舂米场,一个人站着,还觉得指头痛,还记得“忘八蛋”,因为这话是未庄的乡下人从来不用,专是见过官府的阔人用的,所以格外怕,而印象也格外深。

鲁迅的文章几乎没有出现吴语口语的白字,比如“交关”“结棍”等,北方人看鲁迅的文章毫无障碍,因为他写的是北方话的白话文,并非吴语白话文。写文章要尽量让更多人看懂,鲁迅不写方言文学,考虑的是广泛的受众而不是方言文化。作品中若出现吴语方言词,通常是全国可以通用的。如《祝福》中的“魂灵”,《孔乙己》中“主顾”等。“魂灵”众所周知即是“灵魂”的同素逆序同义词,而“主顾”一词作为吴方言中对“客人”的称呼,它的适用范围很广,不仅绍兴、宁波方言使用,北方人也熟知这个称呼。再如《阿Q正传》中的吴语词“困觉”,不仅吴语,赣语、江淮官话和胶东话也普遍使用。这个词出现在阿Q和吴妈的家常对话中,由吴语“困觉”一词在原来“睡觉”的基础上还引申出“房事”的意思,故而使它更有张力。由此可见,鲁迅使用官话白话文源于他的五四使命感,他的白话语言的创新和释放是有条件的,那就是以大众广泛理解和传播为基础。

《狂人日记》里称爹娘为“娘老子”或“娘老子”“老子娘”:“这一定是他娘老子先教的”,“也有老子娘被债主逼死的”。这不是绍兴话,绍兴话会称“爹娘”或“爹爹”“姆嫫”,这是流行于青海、陕西那边的北方方言,鲁迅的使用大概源于晚清小说的影响,《红楼梦》和《二十年目睹之怪现状》里都出现过“老子娘”。可见,鲁迅的白话语言的创造性使用是在他丰厚肥沃的语言背景生根的结果。同样,《狂人日记》里称妹妹为“妹子”,也非绍兴话,绍兴话叫“阿妹”或“妹妹”(读平声);文中的“母亲”是书面语,如果是绍兴话会叫“娘”或“姆嫫”;《药》里面“小栓的爹”这个称呼倒是比较接近绍兴话。

绍兴话本身是很美的方言,相对于宁波话、上海话来说,绍兴方言的发音比较重。它的声调保留古四声,各分阴阳,形成发音响亮清晰,吐字质朴沉实,连读和谐,声、韵、调排列严整等诸多特色。标准绍兴方言有声母29个,韵母55个,声调8个,远多于普通话的21个声母,39个韵母,4个声调。这说明,绍兴话单从“韵”上,要美过普通话。可惜没有留下鲁迅演讲的音频。鲁迅在作品中有些绍兴方言,但都以单个、叙事、大众化的特点而存在,有的本身就加了注释:

蚊子都撞过赤膊身子,闯到乌桕树下去做市。(《风波》)

“做市”是绍兴方言。再如《阿Q正传》里阿Q在幻想革命时想到“秀才的老婆眼胞上有疤的”,眼胞就是眼皮,吴方言通常说“眼泡”。吴语说眼睛肿了是“眼泡皮膨膨肿哉”,常用于贬义,故“眼胞上有疤”极言难看,活灵活现地表现出阿Q对秀才老婆的厌恶之情。鲁迅在小说中使用的绍兴方言,大多是因为看中了它的巨大的容量,方言尤其适用于叙事之中。在同样的单位空间里,可以保有更多的容量。

白话文运动的结果,是使白话文在文学作品和一般学术著作的范围内取得了合法的、正统的地位,它的成就首先表现在白话文理论建设上:胡适、钱玄同、宗白华、闻一多等分别对散文、应用文和新诗做了探索,但是,这三种文体中没有小说。可能因为小说语言更加随意自由,因而对它的理论指导和建设就滞后了。但正是这样,自然的创作中才开出了美学的语言之花。

鲁迅白话文语言创作特点也是传统文化与新式教育共同作用的结果。白话文即古代市井白话,如《西游记》、《水浒传》等小说就是用白话文写作的,但是直至晚清以前,白话文始终只是作为一种市井语言,难登大雅之堂。“父亲的疾病以及死亡,使得鲁迅最终‘从小康人家而坠入困顿’,这一方面改变了鲁迅既有的人生轨迹,使其踏进了新式教育的门槛;另一方面也使鲁迅‘看见世人的真面目’,为其文学创作提供了人生阅历、情感体验和理性反思等多方面的支撑。”*李宗刚:《父权缺失与五四文学的发生》,北京:人民出版社,2015年版,第25页。这样的人生经历,就是的鲁迅在年轻时培育了使用语言的素养。

小说的语言创作是自由的。可惜从《呐喊》《彷徨》两本小说集之后鲁迅没有再写小说,在上海的最后9年只完成了一本历史小说《故事新编》。他曾构思一部长篇小说,但没有完成。由于时代及个人的种种原因,他后来把主要精力用于杂文创作。他在《〈呐喊〉自序》中说:“在我自己,本以为现在是已经并非一个切迫而不能已于言的人了,但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。至于我的喊声是勇猛或是悲哀,是可憎或是可笑,那倒是不暇顾及的。”鲁迅的呐喊,即是顺应人体节律的发声,这发声,首先是遵从了美学的规律。这是以合适的外力式样,刺激人的知觉,从而达成外在语言形式和内在思想情感节奏的和谐同构。白话文的构建,是当时一代作家的共同结果,但鲁迅是其中的典型。所以对鲁迅小说作品语言的分析,有助于从口语美学的角度来解析白话文取代文言文的某种因素。

语言,随时都跟随着时代的脚步在面临着一场复苏。韦勒克指出:“语言的研究只有在服务于文学的目的时,只有当它研究语言的审美效果时,简言之,只有当它成为文体学时,才算得上文学的研究。”*韦勒克,沃伦:《文学理论》,北京:三联书店,1984年版,第189页。纵观当今汉语写作,语言受文化冲击,特别是新媒体影响越来越大,现代汉语在经历一场“暴力冲击”。 2014年年底,一首《穿过大半个中国去睡你》一夜成名:“我是穿过枪林弹雨去睡你/我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你/我是无数个我奔跑成一个我去睡你”这也被评论为一种语言的复苏现象。鲁迅那个时代也曾有过类似网络时代的语言狂欢,各种白话文体创作以及像《狂人日记》采用的“文白对立的复调结构”方式等,许多新的表现手法一触即发,作家的语言有着巨大的群众参与性。然而,鲁迅及其同时代的作家用来“狂欢”或“游戏”的语言资源更为丰富和扎实。鲁迅从小就读古书,后来出国留学,涉足文、理、医各科领域,将南北文化集于一身,积攒吴语和国语“双言”之长,将口语和方言因素杂糅一体,自觉背负起创造新国语的使命,因而才创造了顺应口语美学样态的小说语言。汉民族语言的组合往往只是临时性的,用完了又可以各归其位,可以如万花筒一般变化多样,但这种变化多样需要有人来发现和激活,鲁迅就承担了这种发现和激活的使命。诚如朱自清在给《中国新文学大系》诗歌卷所写的选编感言中所说的,新文学初期作家是在运用各种语言资源来学习新语言、寻找新世界。今天的网络语言似乎也很丰富,语言风格变化诡谲,但背后其实是创造力的匮乏,也是真正的规范的缺失。因此,拓开新的研究思路,在新的语言条件下研究五四白话文取代文言文的口语美学因素,可以帮助我们获得一种语言的自觉,将鲁迅研究有效地介入今天的语言现实。在今天这个文化遭受巨大冲击的时代,语言的发展同样面临着自我调节和外界调整,语言承担着传播的任务,还肩负着美育的使命,真正的创新与领军人物,必然在新的社会形势中,韬光养晦、厚积薄发、博采众长,方能承担时代对语言的要求。用口语美学因素来诠释语言创作的发生和进步,正是新时期鲁迅研究及现当代文学评论可拓展的一条新路径。

[责任编辑:曹振华]

姜燕(1968-),女,山东师范大学传媒学院教授,博士。

I210.96

A

1003-8353(2016)010-0067-08

①王文元:《论文言文与白话文的转型》,《天中学刊》,2007年第6期。

②朱德发,张光芒:《五四文学文体新论》,《中国社会科学》,1999年第5期。

③陈永正:《百年文言文盛衰初探》,《粤海风》,2012年第5期。