我国乡镇居民房地产消费问题实证分析

张小雪

内容摘要:在我国房地产库存持续高企的背景下,如何加快推进非城市人口的房地产消费成为我国去库存政策的主要着力点。本文以居民收入、消费水平、消费行为和房地产消费特征为影响因素,通过滞后变量模型进行乡镇居民房地产消费问题实证研究,综合评价各影响因素与住房消费的关系,并对促进乡镇居民住宅消费提出了建议。

关键词:房地产消费 滞后模型 影响因素

中图分类号:F293 文献标识码:A

引言

改革开放近四十年来,我国国民经济持续快速增长,居民生活水平得到了显著提升,由此带动了居民消费的增长。同时,我国居民消费的增长反过来也推动了经济的发展,二者的共同协调发展成为我国综合实力不断提升的有力保障。

在我国居民消费的结构中,房地产消费占据了其中很大的比重,为我国国民经济和消费的增长做出了巨大贡献,因此,针对房地产消费进行研究有其一定的意义。同时,必须看到,由于我国长期以来实行的城乡二元的经济结构和发展体制,造成城乡差距过大,城市居民和乡镇居民在生活习惯、消费能力、消费倾向上存在巨大差异,而目前现有的房地产消费的研究大多是针对城市居民,对于乡镇居民的房地产消费的研究还比较缺乏,因而针对乡镇居民的房地产消费问题进行研究可以填补现有研究的空白,具有重大的现实意义。

文献综述

(一)国外研究综述

房地产作为一种特殊的商品,其消费主要由供需状况决定,具有价值高、周期长、缺乏供应弹性、政策依赖性强等特点,对一国和地区的经济发展有着重要意义。最早的房地产市场化研究来源于欧美,早在20世纪90年代,Abaraham与Hender便通过建立滞后观察房地产价格的模型,通过分析人口、收入等影响因子,解释了各个因子对房地产消费的影响程度。Michael、Walden等人的研究则是通过基础设施建设与周边教育情况来解释房地产价格的变化。Malpezzi更侧重房地产供给与需求两端的变化,认为需求的来源是人均收入水平的上升,并建立相关误差模型计算收入变化与短期供给对房地产价格的影响。也有一些外国学者在对具有房地产消费能力的消费者进行调查的基础上,进一步细分了房地产消费的需求因素,如住宅面积、价格、交通、地理位置是否满足其需求等。

(二)国内研究综述

我国的房地产业发展历史较短,相应的研究也主要集中在大型城市的房地产上,乡镇房地产方面的研究尚未成熟,但其基本消费条件不会产生太大变化,杜本峰认为我国消费基础仍然以人口为中心,人口数量是房地产消费需求的首要因素。也有学者认为城市化进程是驱动我国住房消费的另一个主要因素,并通过统计城乡人口变化作为判断城市化水平的手段,同时对经济增长和房地产消费进行评价。有关研究也表明,住房作为居民最基本的生活需求,在居民总消费支出中占据相当大的比重,根据统计,乡镇居民的房地产消费已经成为仅次于食品消费的第二大消费支出方向。另有研究显示,尽管受到收入条件限制,但房地产同样具备商品数据,因此其价格波动对居民具有消费引导作用,房价的增长与房地产消费倾向总体呈负相关。总的来看,房地产在乡镇的发展能够有效促进非城市居民的消费水平与消费结构,对平衡地区经济和新农村建设有着重要作用。

综上所述,我国乡镇房地产发展基本遵循城市房地产发展模式,但在具体的消费行为及消费特点方面与城市房地产消费存在一定区别,因此本文在分析乡镇居民房地产消费影响因素中,将选择范围缩小在收入、消费水平、消费行为以及房地产消费特征上,并进行进一步细化分析。

乡镇居民房地产消费影响因素

房地产消费因素综合来看主要分为消费、投资、生产三类,在我国城市房地产发展中,这三者的发展相对均衡,而从乡镇与农村来看,其整体经济结构不以工商业为主,政府土地资源主要用于房地产开发的乡镇有限,因此主要集中在消费领域,根据乡镇房地产消费的一些特点,本文通过选取与消费有关的乡镇居民人均收入增长、恩格尔系数、人均储蓄额、消费行为、人均居住面积与住宅价格这五点作为房地产消费的主要影响因素进行分析。

(一)人均收入增长

人均收入增长作为衡量居民真实购买力水平的关键数据,其不仅能够反映居民对房地产消费的基本能力,同样能够反映整个经济环境是否足以支撑房地产市场的发展,一般来说,在经济发展较好的情形下,居民的收入增长快,其消费意愿与消费支出的同比增长要略高出收入增长,从改革开放至今,根据国家统计局公布的数据,我国人均实际收入平均每年以7.1%的速度递增,同时剔除通货膨胀的影响,非城市户籍人口人均收入相较于1979年增长了10.5倍。

(二)恩格尔系数

恩格尔系数的作用主要是考察一国和地区的经济均衡发展,是衡量贫富差距与社会发展的主要标准。从消费角度来看,对恩格尔系数的分析对于居民消费能力与消费意愿的评价与预测也能够起到一定的作用,一个地区或家庭的必须性消费占总收入比重越高,用于其他方面的消费能力与意愿也就越低。从我国发展来看,尽管我国综合恩格尔系数至今仍然处于警戒线以上,但乡镇地区人口的恩格尔系数则自2012年以来首次降至40%以下,这在一定程度上说明乡镇地区同城市在经济发展与消费能力方面的差距正在逐渐缩小。

(三)人均储蓄额

由于我国商品市场发展时间较西方发达国家短,消费市场尚未完全成熟,高额的储蓄水平一直是我国国民经济发展中一个鲜明的特点,它一方面体现了国民的收入状况,另一方面代表了国民的消费态度,随着城市化工作的推进,我国城市居民的消费水平有了较大提升,而乡镇居民在消费增长上相比城市仍然偏弱,但总体保持上升态势。作为一项长期滞后性的消费,人均储蓄额是判断乡镇居民房地产消费能力的一个重要因素,只有当储蓄额达到一定水平,才能够有转化为消费的潜力。

(四)消费行为

居民消费尽管受到收入情况的影响,但消费行为能够代表消费者的消费偏好与消费习惯,同等收入条件下,受到文化、社会、个人及心理等诸多条件的影响,消费行为也将趋同,当房地产消费已经形成我国独特的文化后,不仅对于城市,这种消费文化对于乡镇居民的影响也将是十分广泛的。

(五)人均居住面积与住宅价格

根据价格弹性理论,房地产价格与国民经济的变动密切相关,居民住宅需求受到价格影响,住宅的销售价格是居民住宅需求的减函数,且需求缺乏弹性,因此,通过需求影响住宅价格的作用较弱,即住宅消费成本越高,消费需求越弱。人均居住面积上,我国2013年乡镇居民的人均居住面积为37平方米/人,尽管较1993年相比已经增长了近一倍,但居民对居住条件的改善需求仍在持续增长,这也是乡镇居民房地产消费意愿增长的内在原因。

乡镇居民房地产消费的实证分析

(一)模型的选择

从上文总结的影响因素综合来看,房地产消费行为受到一些因素的滞后影响,整个消费过程存在一定的时间滞后效应,本文将采用滞后变量模型就房地产消费的经济问题进行实证分析,尽管消费过程属于一个静态问题分析,但融入时间因素后就可以使问题动态化,因此可以适用动态的滞后解释变量来对消费行为予以解释。

房地产消费属于大额消费,在受到本期收入影响的同时,需要长期的储蓄才能完成,用消费函数表达如下:

在公式(1)中Y是当期收入,Yt-1是上1期收入,Yt-2是上2期收入,而Yt-1与Yt-2也被称为滞后变量,在以滞后变量作为解释变量的情况下,滞后变量的基础模型可以表达为:

其中q、s分别表示时间间隔,ut是随机扰动项。

而滞后变量模型具体又可以分为分布滞后模型与自回归滞后模型,前者模型中不带有被解释变量,仅有解释变量当期X及若干滞后值;后者模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的若干个滞后值,考虑到我国房地产消费的因素与特点,这里采用后者自回归滞后模型,具体表达式如下:

式(4)称为一阶自回归模型,由于自回归模型的滞后被解释变量的存在可能导致Yt与随机扰动项相关,因此需要对模型进行调整,来确定被解释变量与扰动项之间的异期相关性,具体局部调整模型表达式如下:

因此,对自回归模型的被解释变量和随机扰动项的不同关系估计可以适用工具变量法与普通最小二乘法解决。

(二)指标数据的选取与模型的建立

指标的选取方面,根据前文所述乡镇居民房地产消费影响因素,以乡镇居民房地产消费的平均水平APCt为因变量指标,滞后一阶的因变量为APCt-1,自变量分别包括乡镇居民人均居住面积A、人均住宅价格V、乡镇居民恩格尔系数X、乡镇居民平均储蓄水平S、乡镇居民人均收入增长G五个方面。

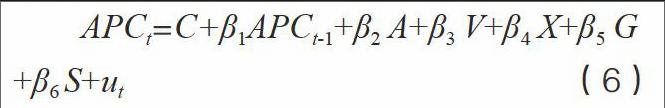

根据前文所述模型框架,本文基本模型建立如下:

本文研究数据分别取自《中国统计年鉴2004-2014》和《全国乡镇统计年鉴2004-2014》,其中,因变量乡镇居民房地产消费的平均水平的计算通过乡镇居民平均住宅消费支出除以乡镇居民人均年收入得出;乡镇人均储蓄水平通过乡镇居民年度储蓄余额除以乡镇居民人均年收入获得;乡镇居民人均储蓄额则是通过人均收入额减去人均消费额得出。

(三)模型的建立与分析

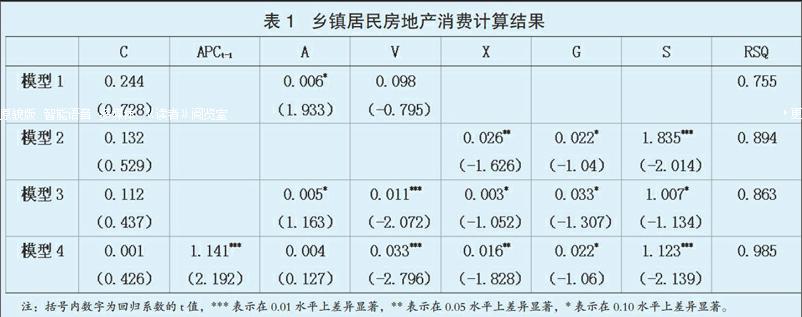

将整理过的数据输入统计学软件Eviews6.0进行分析计算,所得结果如表1所示。

表1中模型分别表示以住宅本身为影响因素对被解释变量乡镇房地产消费的平均水平的回归分析;以房地产消费为影响因素对被解释变量乡镇居民平均住宅消费支出的回归分析;以房地产消费和住宅本身为综合影响因素对被解释变量乡镇房地产消费的平均水平的回归分析;在原模型的基础上加入滞后一阶的被解释APCt-1进行回归分析的检验。

从计算结果中看,模型4的R2回归数据要明显大于其他三者,说明该模型的拟合度较好,也证明了在加入APCt-1滞后一阶的被解释变量后,对乡镇房地产消费模型能够起到良好的诠释作用;从其APCt-1滞后一阶的数据来看,回归系数t值表现为显著,说明乡镇居民的消费习惯与乡镇居民平均住宅消费支出之间存在正相关。

住宅价格相关系数为负,其回归系数t值表现为显著,说明住宅价格与乡镇居民平均住宅消费支出之间存在负相关,基本符合模型设计的预期,这从另一个角度印证了商品价值理论,价值越高的商品其消费次数越少。

乡镇居民人均居住面积方面,尽管在模型中均表现为正,但在模型4中并没有差异显著,表明人均居住面积对乡镇居民房地产消费的平均水平的影响有限,但在这一点中,由于居民在房地产消费中更加注重房地产价值体现,并且与城镇居民不同,乡镇居民在自身拥有土地的情况下在房地产消费上不注重人均使用面积,因此,乡镇居民人均居住面积方面的影响程度总的来说并不大。

恩格尔系数在模型中的回归计算结果为负且具有一定的显著,说明恩格尔系数越高,乡镇居民在日常中的消费占比越大,能够用于非日常消费如房地产消费的能力将越低,基本能够满足预期,体现恩格尔系数在模型中的作用。

总的来看,乡镇居民人均收入增长在模型中的回归计算结果为负且显著,说明当乡镇居民人均收入增长水平加快的情况下,用于房地产中的消费支付反而会减少,这又与城镇居民的消费行为习惯相背离。同城市不同,乡镇居民收入再投资的渠道相比于城市更加丰富,从投资流通业到进一步扩大农业生产规模等均是乡镇居民的选择,而对于土地供应相对丰富的乡镇居民,用于房地产方面的消费与投资并不明显。

乡镇居民平均储蓄水平在模型的2、3、4中的回归结果计算均为负且显著,说明当乡镇居民平均储蓄水平达到一定程度或家庭储蓄越高,其在房地产方面的消费意愿就越低,这一定程度上反映了乡镇更倾向于储蓄,从我国历年的统计年鉴中农村居民的储蓄率大幅超过城镇居民这一点也能够得到印证。

综合来看,除了滞后一阶的乡镇房地产消费的平均水平被解释变量与乡镇居民的房地产消费经济起到正相关的显著影响之外,住宅价格、恩格尔系数、乡镇居民人均收入增长、乡镇居民平均储蓄水均对其呈显著的负相关影响。

结论和发展建议

(一)结论

从上文的分析可以看到,随着乡镇居民收入的增长,在房地产消费领域的需求也越来越旺盛,然而同城镇居民相比,房地产的相关消费与投资并不作为其主要的手段,没有出现城镇房地产市场那样旺盛的需求。造成这一情况的原因是多方面的,但总的来说,还是长期以来我国为推动城市的发展实行城乡二元体制结构,使得农村经济增长长期落后于城市造成的。我国农村地区为推动城市的发展做出了巨大的贡献,而自身却长期处于落后的经济环境,农村居民消费主要以日用品为主,对于房地产消费也只是近些年城镇化不断推进后才逐渐出现的。所以乡镇居民尽管脱离了农村的“小农经济”,但对于房地产消费认识度不够,而且也缺乏足够的经济实力进行房地产消费,但可以肯定的是乡镇居民的置业意愿在逐渐提高,房地产消费已经逐渐成为乡镇居民的关注点并列入消费支出计划中。近年来我国政府高度重视农村经济和乡镇经济的发展,城镇化进程不断加快,农村居民不断向乡镇迁移,因而乡镇房地产消费潜力巨大,如果加以适当的政策引导和信贷支持,相信乡镇房地产消费会有较大的发展。

(二)发展建议

综上,对于激活乡镇居民房地产市场,促进商业房地产发展,则需要做好以下几点:

继续加快新农村建设,在当前我国城镇化水平不断提高的大环境下,城乡人口分布已经出现严重的不均衡,更多乡镇居民的置业首选仍然是以城市为中心,对于乡镇上的商业房地产的兴趣不浓厚,这与乡镇的经济发展水平有关,在乡镇房地产经济发展上,江苏南部、浙江等地在农村地区的基础设施建设充分发挥了作用,因此这些地区乡镇居民在房地产消费倾向上也较其他地区要积极。

继续深化发展乡镇流通业、服务业、农业改革措施,为乡镇居民提供稳定就业岗位,进一步实现乡镇居民增收,房地产消费作为家庭大额消费项目,必定需要一定的收入来源与经济基础,且如模型所述,房地产消费具有一定的滞后性,增加居民人均收入是推动乡镇房地产业发展的重要举措。

鼓励城区部分行业企业以及区域范围内的事业及行政单位向乡镇迁移,加大乡镇的固定资产投资,加强相关交通、能源、金融、供销及教育方面的建设工作,提高乡镇软环境,提高乡镇居民受教育程度,也有利于就业及促进乡镇居民房地产消费倾向的作用。

通过适当的政策引导和多元化的信贷支持,促进乡镇房地产的发展。我国各级地方政府要根据本地区的情况,通过政策支持扶持乡镇房地产的发展。一方面要出台产业发展政策,从大环境上为乡镇房地产的发展提供保障,另一方面对于具体的项目,要对其经济效益和社会效益进行评价,对于确实能够改善乡镇居民生活环境、水平的,要从行政审批、项目规划、资金信贷等方面予以支持。另外,考虑到乡镇居民实际的消费水平,对于乡镇居民进行房地产消费,要在贷款方面予以扶持。乡镇居民经济收入不高,贷款偿还能力有限,因此银行和各类金融机构要因地制宜,根据乡镇居民的实际情况制定贷款方案、设定贷款条件,提供多元化的信贷支持和还款方式,以此提升乡镇居民进行房地产消费的意愿,甚至是乡镇居民通过房地产消费进行投资的意愿,最终促进我国乡镇房地产的持续、健康发展。

参考文献:

1.Donald Rhaurin,David M Brasington.The impact of school quality of real house prices:Inter jurisdictional effects [J].Journal of Housing Economics,1996,12(4)

2.Stephen,Malpezzi.Microeconomic estimates of housing depreciating [J].Land Economies,1992,14(30)

3.Loh.wang,Urban Land policy and Housing in an Endogenously Growing Monocentric city[J].Regivnal Seienee and Urban Economies,1998,13 (4)

4.Ian J Bateman,brett day,Iain R Lake. The effect of road traffic on residential property values: a literature review and Hedonic pricing study [M].Scottish Executive Transport Research Series, the Stationary Office, Edinburgh. 2001

5.姚先国,黄炜华.地价与房价的关系[J].中国土地,2001(9)

6.马思新,李昂.基于 Hedonic 模型的北京住宅价格影响因素分析[J].土木工程学报,2003,36(9)

7.王祖山.价值、土地的房价效应与房价的调控政策[J].博士论坛,2009,21(3)

8.李丽娜.房地产价格波动与居民消费文献综述与影响分析[J].商业经济研究,2015(13)

9.孙冰.房地产业发展与居民消费的关系分析[J].商业时代,2012(26)