中国南方神话中的一种文化起源解释

——结构主义视角下的“绝地天通”神话

顾骁晨

(暨南大学文学院,广东广州 510632)

中国南方神话中的一种文化起源解释

——结构主义视角下的“绝地天通”神话

顾骁晨

(暨南大学文学院,广东广州 510632)

在法国学者列维-斯特劳斯的结构主义神话学的视角下,中国南方不同地域的九则“绝地天通”型神话呈现出相同的深层结构。“绝地天通”过程中中介项的作用和起源以及其共同的深层结构和语义反映出了人类因为产生了文化而与自然决裂的二元对立的无意识认知结构。

列维-斯特劳斯;结构主义;神话;绝地天通

自中国学者介绍列维-斯特劳斯的结构主义神话学范式以来,对他理论的赞誉和批评层见叠出,但真正能运用其理论解释中国本土神话的尝试却少之又少。本文试图运用列维-斯特劳斯后期的神话学理论,对中国南方汉族与少数民族的几则具有类似结构的神话作一定的解释。

一、列维-斯特劳斯的后期神话学理论

列维-斯特劳斯的神话学分析方法的发展过程大致划分两个阶段:四卷本《神话学》发表前的阶段和发表后的阶段,即以《对神话作结构的研究》为代表的早期理论和以《神话学》《嫉妒的制陶女》为代表的后期理论。在他的早期理论中,划时代地提出了一套与结构主义语言学家分析语言所用的操作单位相类似的用来分析神话的操作单位,即在语言的音素、词素和义素之上确认了一个更大的属于神话的分析单位——神话素。但在这个阶段里,他还未建立起一套完整而统一的理论体系。而在《神话学》四卷本中,列维-斯特劳斯在对数量蔚为壮观的神话异文的研究中使用了信息论而非语言学的术语,提出了骨架、代码、消息三个概念,这进一步提高了他的理论的可操作性。其中,骨架指一组神话异文中存在相互一致的基本关系,这使异文的识别有了理论的基础;代码即神话素;消息则是代码的意义。这样的表达使得原来较为晦涩难懂的语言学概念更易理解了。在《神话学》四卷本中,他运用了大量的逻辑—数学的符号和表达式来对那些情节非常细致的神话进行缩写,使得读者能够更便捷地理解他的分析历程。他不断运用“对……”“作为……”“转换”“等同”“同系”“同构”等名词来揭示所分析神话中的二元结构和转换规则。其中,“对……”的符号为“:”,用来表示左右两边的代码或消息是对立的;“作为……”的符号为“::”,用来表示左右两边对立的代码或消息作为一组对应的代码或消息而存在;“转换”的符号为“⇨”,用来表示神话代码在同一神话内或不同神话间的转换;“同系”和“等同”是两个有着重要区别的概念,“同系”的符号为“≡”,用来表示符号两边的代码所处的结构位置是相对应的,而“等同”的符号则为“=”,仅表示一般概念的相同;“同构”的符号为“≃”,用来表示符号左右两边的神话经过转换结构依然相同;“反x”的符号为“x(-1)”,用来表示一个神话代码为另一个的反转。[1]43国内学者以前往往只运用了“:”和“::”来介绍列维-斯特劳斯的分析方法而忽略了其他符号,只介绍了他的二元对立理论而忽略了转换理论,这是不充分的。

二、绝地天通:神话组的大骨架

“绝地天通”这个词来源于《尚书·周书·吕刑》,其作者用这个词简单地概述了一个上古时期的神话:原来人人都可以通天地,上帝令重和黎在那个时候断绝了上天下地的通道,使人神不能随意往来。[2]399哲学、历史学、政治学的学者关于这个神话的研究已经层出不穷。事实上,这个类型的神话不仅在古代文献,也在现在的中国南方各民族中流传。本文选择了以下的神话文本并对其编号如下:

M1江苏汉族的《天地是怎样分开的》

M2湖北汉族的《天梯与野草》

M3瑶族的《天为啥这样高?》

M4仫佬族的《天是怎样升高起来的》

M5海南黎族的《兄弟星座》

M6拉枯族的《纳布娄斯》

M7云南哈尼族的《谷种》

M8独龙族的《天地是怎么分开的》

M9云南傈僳族的《天地分开》

选取这些神话文本基于以下原则:首先,这些神话的发生时间在天地形成、人类诞生的若干年以后。很多学者都将这样的神话列入创世神话的类型中,如陶阳、牟钟秀在《中国创世神话》一书中将所有与天梯、天地分离的神话都归入创世神话的类型中;[3]122-125杨利慧、张成福在他们编著的《中国神话母题索引》中也将这类神话统统归入宇宙诞生这一母题的子类中。[4]180-186事实上,经过对大量中国神话文本的分析,笔者认为,天地起源与分离、天梯、“绝地天通”这几个母题虽然都是对天地状况的叙述,但并不能将其划入一个大的骨架之下。在中国的神话中,天地起源这一母题叙述的往往是天地的创造,未必是分离,这个时候人类尚未产生。天地分离是在天地创造之后,发生的时间可能是在人类产生以后,也可能在人类产生之前。而“绝地天通”的神话最主要的情节,是地上的人类与天的沟通的断绝,发生的时间一定要在人类诞生之后。因此,将“绝地天通”骨架的神话划入天地起源神话是不正确的,将其划入到天地分离这一母题中也是不完全准确的。另外,天梯母题的神话往往叙述的是在天地分离和人类产生之后,人类还可以通过某种工具到达或者沟通上天的事件,很多神话并不解释天梯的断裂,与“绝地天通”型神话的故事面貌有很大的区别。因此,天梯神话和“绝地天通”神话其结构和类型并不类似。本文所选取的神话都有一个恒定的骨架,即天和地最初是相融的,而后由于人类的某种行为而互相隔绝。本文最终将证明“绝地天通”型神话不仅在类型与结构上与关于天地起源和分离、天梯存在着显著的区别,而且在深层语义上也与这些神话有着本质的不同,由此反映出功能主义分类方法的局限性。

三、农业产生与天地分离:显明的故事结构类型

首先分析的是本文收集到的两则汉族神话,因为汉族常常被认为是缺乏神话的民族,汉族的古代神话往往被历史化。在本文中,笔者将证明,汉族的神话与世界上其他民族或者与中国南方少数民族的神话一样,充满了生动的神话思维和对立结构,可以将它们放在同一个平面上进行分析。

以下两则神话文本的叙事有详有略,而且来自两个相隔较远的地区,分别是江苏南通、湖北天门,但我们可以看到它们都有类似的故事情节。现简述如下:

M1天地是怎样分开的

很久以前,天和地靠得很近,神人同乐。

一年正月初一,玉皇大帝与众神收缴人间的香火。玉皇谷米不分,看见人吃着雪白的团粑饭,而送到天仓里的粮尽是金黄生毛的,很生气。便下令大力神,把人间的米粮全都收缴到天上,人间没有了粮食。有个老汉,无儿无女,只养着一只黄狗。又一年正月初一,黄狗趁天门打开之际,便到天上的谷仓,偷回了谷种。玉帝知道之后,击死黄狗,又把天撑高。从此,天地分隔,但是人间有了稻谷。

后来人间为了感谢黄狗,每逢尝新米时,总要端一碗白米饭喂狗。[5]15

M2天梯与野草

很早以前天和地相距不远,有天梯相连接。那时候地上只长庄稼不长草,人们播下种子,不必操作,便可以收获庄稼。人们可以顺着天梯爬到天上去玩。玉皇大帝厌烦人类,就打断天梯,使人无法再上天。可是人们在地上仍然歌唱舞蹈,很不安宁。玉皇大帝就将天地隔绝,并向地上撒下草籽,让它们同庄稼一同生长。于是,人们一年四季忙于在田里除草,再也没有时间玩耍了。[6]187

这两则神话,都存在道教或者民间信仰中的玉皇大帝这一形象,但这并不能说明这些神话的产生时间是在道教产生之后,这个形象代表的只是一个与人类对立的极有能力的神祇。这个神对天地的距离过近以至人类能够接触到天而感到不满。我们可以看到,这两则神话都有以下的情节:

(1)天地最初很近,人可以接触到神;

(2)神被人的行为触怒,神隔断天地的连通;

(3)庄稼成了现在的样子。

列维-斯特劳斯在《神话学》四卷本中早已把人类神话的深层结构揭示了出来,即所有的神话都在说明一件事情:文化与自然的二元对立。在这两则神话中,文化与自然的二元对立显而易见地出现在神话的叙事中:天地本为一体,人神交融,粮食富足,而人的行为触怒了神,神分隔了天地,从此谷物变成了现在的状态。在M1中,玉皇大帝看到了人间吃的是白饭,而事实上未经加工的谷物是黄色的,这一因素使得他没收了人间的粮食。推动这一情节发展的正是谷物的人为加工状态和自然状态对立之下产生的认知困恼,在神话中表现为神的嫉妒。无儿无女的老汉和他的狗的出现又推动了情节的发展。在这里,狗是作为人类的唯一家庭成员出现的,然而它却是一种动物。这种人与自然的中介位置使得狗承担起了天地二元对立结构的连接项功能,它帮助人获得了谷种,但也导致了天地的隔绝。最后,必须让狗死亡才能使得狗获得人的赡养,才能使一种自然界中的动物走出人与自然的对立局面,进入到人的社会中来,它同样是一个中介项。解释自然与文化的中介产物的起源,便是M1神话的深层语义。而M2的情节比较简单,野草作为自然植物进入了人类的农作物中,从而为人的耕耘和人工作物的来源作出了解释。与M1一样,M2也以相似的结构解释了农业和谷物的现状来源,解决了人与自然界对立在认识上的不连续性的难题。

更多的南方少数民族神话证明长江流域汉族的这两则神话不是孤立的存在,这一类型的神话在更大的一个地域上分布着,而且跨越了族群和语言的界限。

《天为啥这样高?》是广东瑶族的神话,大意如下:

M3天为啥这样高?

过去天很低。那时天下没有草,人们将谷种撒下,包谷种下,不需要耘田、薅草,只送送粪就能收得满仓粟谷。所以人们日夜击鼓唱歌,不知忧愁。

天上玉皇大帝日夜听到歌声,十分烦恼。一天,他派一位大仙带一把杂草种子撒下大地。这大仙没听清楚只能撒一把,一连撒了三大把,结果地上杂草丛生。人们每天到地里除草,一天要吃好几顿饭。吃的饭多了,屙的粪便也多,臭气直熏到天宫里去。玉皇大帝便下令罚大仙降到人间做苦工,把粪便清除干净。这位大仙降临人间,回不了天宫,就变成粪坑里的拱屎虫了。

玉皇大帝为了不闻到人间臭屎气,便让天升得老高老高的了。[7]19-20

这则广东瑶族的神话与湖北汉族的神话如出一辙,人类最初的状态都是拥有无需耕耘便能得到的谷物,最后的结局都是需要在田地里薅草才能得到谷物,区别在于M3中多了一个从天上下降到人间的拱屎虫。

仫佬族的神话《天是怎样升高起来的》则可以看作是对上面一则神话的变奏。大意如下:

M4天是怎样升高起来的

从前,天很低,人们可以到天上去玩。有个叫达伙的青年搭着梯子到天上去。玉皇大帝从他那里得知人们吃树叶和竹笋,便送了他一包谷种,叫他去种粮食,不要整天到天上来游玩。后又派磨坊仙子教人用磨笼磨谷,得到白米。但他传错了玉皇的命令,把三天吃一顿饭传成了一天吃三餐饭。

人们吃的餐数多了,屙的也多了,大地上到处是屎尿,臭气熏天。玉皇大帝罚磨坊仙子到人间来做一个拱屎虫。随后,又封达伙到天上做了磨坊仙子,并把天升高起来,以防避地上的臭气熏天。[8]5-8

M3与M4的区别在于,M3中地上本来就有谷物,而M4中人类最初则仅以树叶和竹笋为食物,这也是M4与以上几则神话的重要区别。树叶和竹笋作为谷物的对立物,表现了采集与农业的显明对立,前者是人尚未从自然中分离出来的生计状态的体现,后者则是人类文化在大地上开展的代表。M4中还有一个磨坊仙子教人用磨笼来磨谷的情节。这个情节则意味着人通过文化彻底改变了谷物的中介属性,使其完全,成为人类的文化产物。M3与M4的相同点在于,都有一个动物拱屎虫作为中介项连接了神话前后结构的转换过程。在这两则神话中,人类的屎的臭味使得天神愤怒这一情节成为天地隔绝的直接原因。在经验层面上,屎作为人的产物最终回归到自然;但在神话层面中,人的屎的臭味最初没有在自然中消解。这种矛盾导致了天地的隔绝。神话中,人类进食了作为文化产物的谷物,最终又通过拱屎虫将人类的屎回归了自然,这使得神话多了一次转换,即文化又转换为了自然。由此可见,在这两则神话中,谷物经历了两次性质的转换,并可不断循环,反映了人类的神话思维中自然与文化的相互转换,即:

屎(自然)⇨谷物(中介)⇨白米(文化)⇨屎(自然)⇨……

完成了对以上神话的分析,我们便可以将上述神话的结构用列维-斯特劳斯的公式表达出来。天与地、神与人的最初状态在神话中都是相容的,即天(神)=地(人);而这些神话的结局都是天地人神的隔绝和农业的产生,即天(神)≠地(人)。那么,在这些神话中:

神≡天,人≡地

神(天):人(地)::粮食的自然采集:粮食的人工种植

四、人变为天体:表层结构的转换

上述这些结构鲜明的神话的分析结果并不是我们利用列维-斯特劳斯的结构主义神话学理论的极限和终点。只有将视野进一步扩大到更古老的少数民族神话中,才能找到那接近最原始的神话思维。

海南岛的黎族是一个非常古老的族群,根据语言学家对其语言的研究,他们迁徙到海南岛的时间远在秦汉以前。下面的这则神话较之之前的南方大陆上的神话,面貌有所不同,可以看到它反映出更加原始的神话思维。神话大意如下:

M5兄弟星座

古时候,在一座大山里面居住着七兄弟。父母早已去世,他们以种山兰稻为生。有一年,种山兰的季节到了。七兄弟砍了一天的山,砍到山头上那棵顶天立地的天芋树下的时候,天黑了下来,他们便收工回家了。第二天,昨晚已砍倒的树木和粗藤又长起来了。他们又砍了一整天,砍到那棵天芋树的时候天又黑了,他们便回家了。第三天早上,被砍倒的树和藤又全部长起来了。为了弄清楚是怎么一回事,他们留在山上察看。到了半夜,从那棵天芋树上下来一只天猪,来到他们已经砍光的地里用法术恢复了砍倒的树木和粗藤,又踏天芋树上天去了。

兄弟们用巨木制作一把大弓和一支大箭,射杀了天猪。天猪跳上天芋树向天上逃去。七兄弟们带着木犁顺着血迹追上天去。到了天上他们找玉帝对质。玉帝同意惩罚天猪,但让七兄弟把天猪吃完,不能剩下一点肉、骨、汤。

于是他们把肉煮熟吃光,只剩下一瓢肉汤。老七随手把这飘肉汤泼到天芋树上。天芋树就变成了现在的山芋和洋芋了。七兄弟无路可下只好留在了天上。玉帝把天空作为田地让他们耕作。所以,每当天气晴朗的时候会见到他们犁过的排云。只有老七不听大家劝告,被月亮买去当了随从,成为了旁边的一颗小行星。而七兄弟的木犁变成了北斗七星。[9]18-20

在这个神话文本中,山兰稻和山芋、洋芋是一项重要的对立。山兰稻的种植属于刀耕火种式的粗放式的生产方式,而山芋、洋芋是舶来的粮食物种,需要人类进行集约式的精耕细作才能培养。虽然山兰稻不似树叶和竹笋那样不需人工栽培,但依旧可以与需要大量人类劳动才能培养的山芋、洋芋形成对立。

种植山兰稻需要砍树伐林,而代表上天的天猪则不断地恢复树林的生命。这种不断恢复物体生命的能力便是自然的性质和力量,而不断打断物体生命进程的能力便是人类的性质和力量,在这里我们发现了人类和自然的对立。代表文化的煮熟的动物肉与代表自然的天芋树又是一组对立。因此,当代表着文化的肉汤泼到代表着天与自然的天芋树上时,天芋树便变成了代表着文化的人类作物了,“绝地天通”也在这个时刻发生了。在这里,野猪在人与自然间的地位与M1中的黄狗一样,拥有一个被人类驯化了的同类——家猪。因此,野猪和山芋、洋芋一样都是自然与文化的中介项,都是农业文明的产物,在人类的二元对立的思维中占据了重要的地位。

通过对黎族的这则较长的神话文本的分析,能够顺利地将以上所有神话都纳入到二元对立的结构体系中,所有的这些神话都在同一个结构的制约之下展开了叙事。这个结构即是人们对两种生计方式的认知对立:

山兰稻(采集):山芋、洋芋(农业)

这样的分析结果使笔者认识到,在神话的表层结构中天与地的对立实际上是采集和农业的对立,上述神话中的“绝地天通”事实上表现的是人类的神话思维对人对土地的耕耘与自然的生长轮回这一不连续状态的认识难题的一种解决方式。

《纳布娄斯》是云南拉祜族的神话,它的故事在某些方面惊奇地与《兄弟星座》相似但又存在巨大的不同。大意如下:

M6纳布娄斯

很久以前,一个拉祜族村寨中住着一个无父无母的孤儿独自种植包谷。

包谷在成熟的那天晚上被野猪全毁坏了,他找到了一窝野猪娃子并杀死了他们。母猪回来后他来不及跑,爬到附近一棵大树上躲起来。母猪看见他的小猪娃都死了,走到窝边的一棵树旁,用嘴把树皮啃下一块来喂给小猪,死去的小猪娃全部复活了。

原来那是神树纳布娄斯。孤儿剥下一块皮装在身上回寨子去了。他进到寨子后用树皮救活了一个姑娘。姑娘的父母要把姑娘嫁给孤儿,孤儿无法推脱就暂时住下来,但并没有同意办婚事。从此以后,他就开始了行医,不管对方是否富有。他的名声也越来越大,远处一个寨子的头人得了急病病死了,他把药放在死人嘴里,过了一会儿就活过来了。头人想要获得长生,就想用钱向孤儿买这棵树,孤儿拒绝了。头人用诡计找到了神树,孤儿死死地抱住神树不放。头人要拔刀来砍树,孤儿抱着大树飞到月亮上去了,这棵树一直到现在还在月亮上。

后来,人们就用一种草编起了天梯,并派白兔到月亮上去拿药。可是,被厄沙知道了,就刮起了一阵风把梯子吹散,这样白兔就下不来了。所以,人们现在还可以看见月亮上有纳布娄斯孤儿和舂药的白兔。[10]262-266

M5、M6两则神话,都有这样的叙述情节:

(1)主人公关于种植的劳动进程被天上下来的野猪中断;

(2)在晚上发现事情的真相;

(3)通过通天的大树到达天上;

(4)后无法再回到地上,变成了天上的天体。

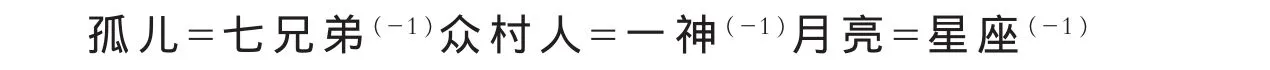

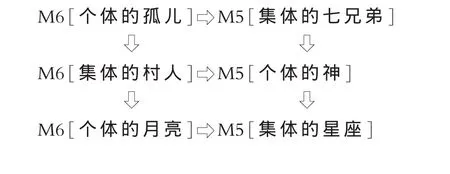

不同的地方在于:M6的主人公是一个孤儿,M5则是七兄弟;M6中出现了寨子的头人这个试图夺得长生不老能力的人,和试图与主人公结婚的姑娘;导致天地隔绝的事件,M5发生在天上并由神引发,M6则发生在地上并由人引发;M6在结尾处还出现了人们种草编天梯的情节;最后,孤儿变成的天体是月亮的一部分,七兄弟变成的是六星座和月亮的随从。这些反转可以用数学公式表达出来,即:

虽然这两则神话骨架大致不变,天与地的对立没有发生反转,作为中介项的谷物和野猪都是一致的,但其他代码都是反转的。这些反转的代码的消息,是个体与集体的对立,这是这两则神话中的一组重要的对立。在同一个神话内,孤儿(月亮)和众多村人是一组对立,七兄弟(星座)和唯一的神是一组对立。而在两个神话的对比中,孤儿(月亮)和七兄弟(星座)是一组对立,村人和神是一组对立。前一种对立推动了各自神话情节的转换,而后一种对立则促使了不同代码的神话的生成。可以用公式表达如下:

如果把两则神话与之前的神话作对比分析,人们可以看到,虽然它们骨架相同,但这两则更为原始的神话出现了更多的代码和消息。对这些反转的代码的认识使得我们能够更为深入地理解神话的深层语义。如前文所述,孤儿的出场和其后村人的情节让我们认识到,孤儿实质上是一个否定社会关系的存在,是个体与集体社会的对立性在神话思维中的表现。其后,被野猪毁坏的包谷和死后又能复活的野猪成为了推动情节发展的对立元素。实际上,野猪之所以无法被消灭是因为它们食用了永生不死的神树纳布娄斯的皮。因此,包谷以其人工种植的性质而无法获得长生,而神树则以其代表自然的性质获得了长生。孤儿这个代码所传递出的对亲属制度的否定在其后又以拒绝婚姻的形式被实践了出来,而村寨里的提亲的老人则代表了对亲属制度的肯定。纳布娄斯神树的社会公有及孤儿对其的坚强捍卫,与村寨头人的独占的企图成为了矛盾,这组矛盾最终以天地隔绝作为解决方式。可以将以上的分析用以下的公式表达出来:

孤儿:村人::个体:社会

自然植物和野猪:人工作物::相对永生:短暂生命

孤儿:社会≃自然植物:人工作物≃天:地

可以把这些对立结构——连同上文提到的采集与农业的对立、自然动物与人的对立——用一种终极的方式表达出来,即:

自然:文化

经过分析,以上所有提及谷物的神话都明确地在同一组的对立结构的支配之下展开它们的叙事。虽然部分神话代码的名称随着时代的语境的变化而变化,但所传达的消息则并没有改变。

五、叠床架屋:层累的神话叙事

下面要探讨的是与谷物起源的“绝地天通”型神话与中国南方其他关于谷物起源的神话的关系。在其他南方少数民族的神话中,谷物常常是某种动物或者某个人经过非常遥远的路途送到人们手中的,路途的艰辛往往是这类神话叙述的重点。笔者认为,这类神话并不属于列维-斯特劳斯所说的“人与兽还未分开时”产生的神话,因为它并没有结构化,而是已经因传播而导致结构消解的神话。下面这则云南哈尼族的神话,同时具有这两种神话的特点。原文如下:

M7谷种

很早以前,哈尼族就在哀牢山腰上开垦梯田种稻谷了。那时的谷子很大,吃都吃不完,第二年把前一年的堆起来放火烧掉。有一年烧谷子的时候,烟味被天仙阿皮梭么闻到,他十分恼火,把地上的稻谷收回天宫。

人间就闹了饥荒,人们接连死去。小白兔看到死去的人越来越多,就单个跑到哀牢山顶上,顺着天梯,来到天上恳求阿皮梭么给它点谷种带回地上去。阿皮梭么很愤怒,一脚把天梯蹬倒了。从那时候起,天上人间就断绝了来往,小白兔也回不到地上去了。每当月亮圆的夜晚,它总在月宫的草坪上。

天梯倒了,人们为了活下去,就去请麻雀帮助。麻雀答应了,它飞了九九八十一天,飞上了天宫。它飞进谷仓里偷回了谷种,但它一粒也不给人。人们追着它,苦苦哀求,追过九十九座山峰,九十九条大河。麻雀最终飞不动了,歇在一棵大榆树梢。一位箭手射下了麻雀,从它的嗉子里取出了没有消化的谷子拿去栽种。因为稻种被麻雀啄碎了,所以,后来栽种出来的谷粒变小了。哈尼人从此不浪费粮食了。

麻雀们听到自己的同伴被人射死了,年年抢人们栽种出来的粮食,还又吵又闹,到今天也是这样。[11]48-49

这则神话直到天梯断裂、白兔登月都还和前面的神话如出一辙,但麻雀的出现则打破了原本恒定的结构。在这里,人类为了得到谷种主动请求麻雀帮忙,而麻雀拿到谷种后人类又经历了很长一段时间的磨难和考验才得到谷种。这种故事情节就与中国南方那类人类艰难获得谷物类型的神话属于同一类型,属于人类艰难地主动去求得谷种的神话类型;而不像“绝地天通”型神话中,人类从没有主动追求谷种,反而总是被动获得谷种。由于这两种类型在一则神话中同时出现,我们有理由认为这则神话的形成是这两种类型杂糅的结果。历史学家顾颉刚用“层累”一词解释中国古史,这个词同样适用于神话变迁中的一种可能的结果。产生于人与兽未分开时的“绝地天通”型神话被人类文明发展起来后产生的艰难求谷种的神话叠置在上面,形成了这则奇怪的“层累”的神话。

六、农业发生以前的故事:简单的神话叙事

笔者发现,并不是所有的“绝地天通”型的神话都会存在农业与自然的对立,同样有很多神话并没有明显地出现这种对立,如下面这则云南独龙族的神话。大意如下:

M8天地是怎么分开的

很久以前,天和地是连在一起的,人们在木克木当木圣地搭起一道九级的梯子,上天下地。

一天,有个叫嘎木的要上天,一只大蚂蚁羡慕嘎木脚上套着的藤篾脚圈,嘎木因蚂蚁的脚又瘦又长不给蚂蚁脚圈。大蚂蚁因得不到脚圈愤怒地把天梯咬断了。天被撑得老高;地上被梯子戳出一个大洞。如今,这个窟窿的印迹还在木克木当木那里。嘎木请求龙竹、藤子伸直、伸长身子,但还是够不上。

从此,嘎木留在天上,常常照管着天下的庄稼;人们一旦收获完毕,把发岔的包谷苞苞留下,用木棍叉住插于地上,再拴上一只鸡,由一位老人念诵祷词。这便是那时传下来的祭天仪

式。[12]252

在这则神话中,采集与农业的对立结构变得非常隐蔽,神话文本也与祭祀仪式结合在了一起,只有神话结尾的叙述中提及了神最后帮助人照管庄稼。这则神话描述的只是谷物的现在状态,蛤对谷物初始状态的叙述则是阙如的。相对的,这则神话又产生了其他的对立元素。人类拒绝给蚂蚁佩戴人类的装饰品,是因为蚂蚁的尺寸太小,而人的尺寸太大。龙竹和藤子是带有土地性质的植物,在经验层面上却长得非常高。为了解决这种矛盾,这则神话把它们作为天地的中介项,并通过天地隔绝的方式解释了它们的起源。这则神话的思维由以下的对立组成以下的结构:

人:动物::人工的装饰品:天然的形态::大:小::

地:天::

低:高

如果说M8在结尾还存在一些关于谷物的情节,由此推测可能是因为神话的消亡而逐渐丧失了农业和自然的对立结构的话,那么下面这则云南傈僳族的神话就说明了并不是所有的“绝地天通”型的神话都会涉及这一组对立。该神话大意如下:

M9天地分开

很久以前地很平,天和地很近,距离只有一人高。那个时候人和树是很好的朋友,树经常来到人的家里玩乐,离开的时候树就留下一些干枝干叶。人不必找柴来,过着无忧无虑的生活。

后来人变贪心了,不满足树留下的干枝干叶。有一天树要离开人家的时候,人就把树砍倒了在家里烧柴。从此以后其他树都不敢来人家里了。柴烧完了,人只能自己去找柴背柴了。人背柴回家还顶着天,人怪罪天太矮了。于是天离人老高老高的。可是天离开的时候山也跟着天在升高,天地越离越远,山越长越高,把人留在深沟里了。[13]161

在这则神话里,虽然没有有关采集和农业的代码和消息,天和地因为太近也不需要天梯的存在和相对应的毁灭,但更为直接地显现了人与自然分离的二元结构。人类与树没有分离的时候,人不需要主动砍柴;当人为了获得砍柴的主动权时,树不再为人类提供干柴,天地也在这时开始分离。人寻求新的途径获得柴打破了原有的人与自然的和谐,是一种相比于和谐状态的过度索取,而原有的和谐状态则是自然对人少量但适当的给予。由此,我们在这里又找到了新的对立结构,即:

人:树::过度的柴:适当的柴::地:天

这种人类的过度索取与适当获得的对立实际上即是文化与自然表现在时间上的相对的动态对立的一种表达,是人类的无意识对文化与自然的分隔的更为深层认知结构。

虽然M8、M9这两则神话与前7则神话有着重要的差异,没有把谷物或家畜作为中介项来解释天地的分隔,但它们通过更形式化的逻辑呈现出了深层的无意识结构。在M1—M7中,采集和农业的对立在于其性质;在M8中,人与动物的对立、地与天的对立在于其形式;在M9中,人与自然的对立在于其关系。由此,本文所分析的“绝地天通”的神话的逻辑,即从M1—M7中的性质的逻辑,进一步成为了M8中的形式的逻辑,最终成为了M9中的命题的逻辑。

七、结论与意义

经过上述的分析,我们可以看到以上用公式表达出来的对立和转换即是这些神话赖以生成和传递的结构的基石,是具有不同表层情节的神话所共同具有的深层结构。这个系集神话创造的时代必定是人刚刚意识到人从自然中分离出来的时代,天与地在空间上的对立展现了人类拥有文化之后的宇宙想象。而“绝地天通”真正的深层意义便是人对自身产生的文化与自然的不连续状态的疑惑。为了解释这种对立,人们在神话中创造了一个文化与自然相连续的状态,最后通过对中介项起源的解释来说明现在的不连续状态的产生。

此外,在这些神话中我们看到,谷物的产生、家畜的驯化这两种文化占据了神话解释的核心,而在中国北方少数民族和汉族的神话都没有见到“绝地天通”型神话。因此可以推断,是南方以农业为主的生产方式决定了这些神话的产生。人在农田中劳作的过程中,必然会注意到脚下的土地与难以触及的天空之间的不连续,由此这种天与地的二元对立深入到了人的无意识之中,成为这些神话中不可转换的骨架。中国南方这片广袤的神话大陆上一定还有无数个类似的神话,无论它们的情节有多简单或者复杂,只要是保持了最初的结构,它们都在共同述说着同一件事情。至于那则《尚书》中记载的最古老的神话残卷,我们有理由相信它最初也一定是在解释自然与文化的对立。只是到了后来,神话在时空中的流传导致部分结构的消失,代码的消息不再被深层结构制约之后,就像本文中列举的几篇结构逐渐消失的神话一样,重和黎“绝地天通”的神话被附上了时间和空间,被赋予了不同时代的人们基于他们时代生活实践的解释,变成了用当时的思维模式演绎出来的假想的历史。

本文使用列维-斯特劳斯的神话学理论来分析所列举的这些相同类型的神话,一方面因为它是可行的并且非常有效,另一方面也反过来证明了其理论的价值。如果说他的结构主义方法实际所分析的只是南北美和澳大利亚等少数地方的神话,运用那些局部地区的材料来寻找全人类的心灵所共有的无意识、深层结构和神话逻辑,材料还不够充分的话,那么,本文对于中国南方神话中“绝地天通”型神话的分析结果则可以有力地反驳这样的看法。如果说列维-斯特劳斯把人的无意识中出现的二元对立最终推导为自然与文化的对立的结论过于简单,那么笔者认为事实上这是作为处于文化和社会中的人所产生的思维无法避免的结果。无论是在无意识还是有意识的情况下,人类自始至终都无法摆脱以自身为中心的思维方式,人总是参照自身去理解他者。因此,个体与人的文化总是和他者或作为他者的自然形成对立面;无论自然有多么复杂,最终都会被投射在人所创造的文化的某一个性质和过程上,这便是列维-斯特劳斯的结构主义神话学揭示出来的秘密。

[1](法)克洛德·列维-斯特劳斯.神话学生食和熟食[M].周昌忠,译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[2]李民,王健撰.尚书译注[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[3]陶阳,牟钟秀.中国创世神话[M].上海:上海人民出版社,2006.

[4]杨利慧,张成福.中国神话母题索引[M].西安:陕西师范大学出版社,2013.

[5]《中国民间故事集成》全国编辑委员会,《中国民间故事集成·江苏卷》编辑委员会.中国民间故事集成:江苏卷[M].北京:中国ISBN中心,1998.

[6]陶阳,钟秀.中国神话(上)[M].北京:商务印书馆,2008.

[7]广西民间文学研究会.广西民间文学丛刊第4期[Z].广西民间文学协会,1981.

[8]包玉堂.仫佬族民间故事[M].桂林:漓江出版社,1982.

[9]符震,苏海鸥.黎族民间故事集[M].广州:花城出版社,1982.

[10]李子贤.云南少数民族神话选[M].昆明:云南人民出版社,1990.

[11]罗杨.云南玉溪新平卷[M].北京:知识产权出版社,2015.

[12]左玉堂,叶世富,陈荣祥.怒族独龙族民间故事选[M].上海:上海文艺出版社,1994.

[13]中国民间文学集成全国编辑委员会,《中国民间故事集成·云南卷》编辑委员会.中国民间故事集成:云南卷(上)[M].北京:中国ISBN中心,2003.

[责任编辑:刘昱]

On the Origin of the Culture in the Southern Chinese Myths:Structural Analyses of Myths About the Isolation of the Heaven and the Earth

GU Xiao-chen

(Jinan University,Guangzhou Guangdong 510632)

In the view of the French scholar Levi-Strauss's theory of structural mythology,the myths about the isolation of the heaven and the earth in different regions Southern China show their deep structure.By analyzing the function and origin of the mediation term in the process of the isolation of heaven and earth,the present paper extracts their common deep structure and semantic meaning to prove that they all manifested human's binary opposition in unconscious cognitive structure arising from a rupture between culture and the nature.

Levi Strauss;structuralism;myth;the isolation of the heaven and the earth

I 207.7

A

1672-402X(2016)09-0009-09

2016-05-12

顾骁晨(1990-),男,浙江平湖人,暨南大学2014级硕士研究生。专业方向:少数民族语言学与文化人类学。