量刑证据在量刑建议中运用实证研究

——以107份量刑建议书为样本

焦悦勤

(西北政法大学 刑事法学院,陕西 西安 710063)

量刑证据在量刑建议中运用实证研究

——以107份量刑建议书为样本

焦悦勤

(西北政法大学 刑事法学院,陕西 西安 710063)

以量刑建议书为样本的实证考察,可大致勾勒出量刑证据运用存在的问题:个案中量刑证据偏少、证明力偏弱;酌定量刑情节的收集和运用存在不平衡现象;定罪量刑混合证据使用较少;量刑证据作用未得到全面发挥。未来量刑证据的运用应转变观念,提高认识;强化量刑信息收集,夯实量刑建议基础;提升办案人员评估能力,增强预测准确性,降低建议风险;加强对量刑证据的分析。

量刑情节;量刑证据;量刑建议书

近年来,为防止法官滥用量刑裁量权,增强量刑透明度,量刑规范化成了我国刑事司法领域改革的热门话题。人民检察院量刑建议制度的构建和推行,是量刑规范化改革的重要组成部分。量刑建议是检察机关在刑事诉讼中,依据被告人犯罪的性质、事实、情节、社会危害程度以及犯罪后的态度,对被告人所应判处的刑罚向法院提出的请求意见。[1]量刑建议作为检察机关行使求刑权的标志,可以为辩方量刑辩护权的履行提供针对性前提,为法院量刑裁判结论的形成提供量刑信息支持和量刑方案参考,塑造量刑程序的诉讼化形态。[2]在我国,检察机关开始尝试量刑建议的做法始于1999年,期间经过全国各地多个省市检察院的试点,于2010年开始在全国范围内全面推行,迄今已有十余年的实践历程,量刑建议制度的践行成效显著,“被告人当庭服判的多了,上诉的少了,……,公诉人对量刑问题认识提升,量刑预测水平明显提高。”[3]检察机关对开展量刑建议也积累了一些经验,许多理论界和实务界人士纷纷撰文对量刑建议制度的理论和应用问题进行探究。但从现有研究成果看,对量刑建议制度的研究内容多是涉及量刑建议的内涵、性质、功用、范围、提出的原则、程序以及量刑建议的采纳率等问题,而对量刑建议中的证据问题极少有人做专门研究。笔者通过中国期刊网进行查询,尚未发现对量刑证据在具体案件量刑建议中的运行状况进行实证研究的文章。为此,本文以2014年陕西省西安市W区检察院出具的107 份有效量刑建议书为样本,对其中量刑证据的运用情况进行系统分析,对发现的问题进行梳理,有针对性地提出完善建言,希冀能增强量刑建议的科学性和可接受性,推动我国量刑建议制度的良性发展。

一、量刑证据及其在量刑建议中的作用

我国于2010年建立了相对独立的量刑程序。在定罪程序和量刑程序相对分离之后,将量刑证据与定罪证据进行区分并展开研究,有助于深刻把握量刑证据的性质和特点,更好地发挥量刑证据在量刑建议的提出和量刑决策形成方面的作用,向量刑规范化目标迈进一大步。2012年《刑事诉讼法》第193条第1款*2012 年《刑事诉讼法》193 条第1款规定:“法庭审理过程中,对与定罪、量刑有关的事实、证据都应当进行调查、辩论。”明确要求法院在法庭审理时对定罪证据和量刑证据都要进行法庭调查和辩论,为量刑证据与定罪证据的区分提供了法律支撑。

量刑证据是人民法院认定被告人有罪的前提下,对其裁量刑罚所依据的一切事实。[4]量刑事实与犯罪行为、犯罪人有关,能够体现犯罪行为的社会危害性程度、犯罪人人身危险性程度,[5]是法院量刑必须考虑的事实情况,也是量刑证据的证明对象。有学者以量刑证据证明的事实、作用的不同,把量刑证据区分为纯粹的量刑证据与定罪量刑混合证据两大类。[6]纯粹的量刑事实着眼于未来,是衡量犯罪人是否真诚悔罪,能否接受改造、顺利回归社会必须考量的因素,包括罪前事实和罪后事实。[7]前者涵盖了犯罪主体犯罪前的一贯表现、是否预谋、有无前科、是否累犯、被害人有无过错等事实;后者包括犯罪后是否有坦白、自愿认罪、退赃、自首、立功、积极救助被害人、积极赔偿被害方经济损失、与被害方达成调解或和解协议、取得被害方谅解等事实。定罪量刑混合证据既属定罪证据又属量刑证据,同时影响着定罪与量刑。此类证据主要包括:被告人的身份、年龄、身体状况或精神状况、被害人数量、犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂、犯罪手段、犯罪数额及情节、是否使用武器、是否是紧急避险或正当防卫、主犯、从犯、胁从犯等。

无论是纯粹的量刑证据,还是定罪量刑混合证据,检察机关都可将其作为建议量刑的事实依据。量刑证据是量刑建议得以形成的基础,检察机关能否提出量刑建议,提出哪些量刑建议,量刑建议能否被法院接受,均取决于检察机关对量刑证据掌握的情况。检察人员对量刑证据收集的是否全面、客观、细致,审查判断的是否准确、科学,量刑建议书所呈现的量刑情节是否恰当、周全,关乎到其提出量刑建议的质量和效果。检察人员提出量刑建议应遵循“客观公正、宽严相济”的原则,切实从案情实际出发,客观、全面地审查证据,严格以事实为根据,在综合考虑案件各种情节的基础上,提出公正的量刑建议。检察人员在提出量刑建议之前,首先必须进行量刑评估,量刑评估应综合考查案件中一切可能影响量刑的因素。最高检察院制定的《人民检察院量刑建议书格式样本(试行)》中也要求检察人员制作量刑建议书必须展示以下量刑情节:(1)法定从重处罚情节;(2)法定从轻、减轻或者免除处罚情节;(3)酌定从重处罚情节;(4)酌定从轻处罚情节;(5)其他。上述规定充分说明量刑证据在量刑建议的形成和提出方面都扮演着不可或缺的角色,离开了量刑证据,量刑建议制度将无法运行。

二、量刑证据适用状况实证分析

西安市W区位于西安市城区北部,是西安市新的行政中心、城市中心区,总面积262平方公里,常住人口约81万人。笔者所收集的107份量刑建议书是西安市W区人民检察院2014年向法院起诉案件所制作的部分量刑建议书,共涉及2014年最高法院下发的《关于常见犯罪的量刑指导意见》中所规定罪名的13种,涉案人数127人。其中盗窃罪27件、故意伤害罪15件、交通肇事罪20件、贩卖毒品罪25件、抢劫罪4件、强奸罪3件、寻衅滋事罪2件、诈骗罪2件、非法拘禁罪1件、职务侵占罪3件、妨碍公务罪2件、敲诈勒索罪2件以及掩饰隐瞒犯罪所得罪1件。所涉罪名覆盖面广,种类繁多,因此所得出的结论应具有一定的代表性。样本分析结果如下:

(一)量刑证据的范围和内容

通过分析样本,笔者发现,量刑建议所依据的事实情节共有法定从重情节、法定从轻、减轻或免除情节、酌定从重情节以及酌定从轻情节四种。从量刑情节的内容看,法定从重情节表现为累犯,酌定从重情节有前科、劣迹、未赔偿、吸毒和羁押期间表现恶劣,法定从轻情节有自首、未遂、从犯,酌定从轻情节包括自愿认罪、坦白、赃物追回、退赃、赔偿损失、取得被害人谅解、邻里纠纷、被害方有过错等(见表1)。

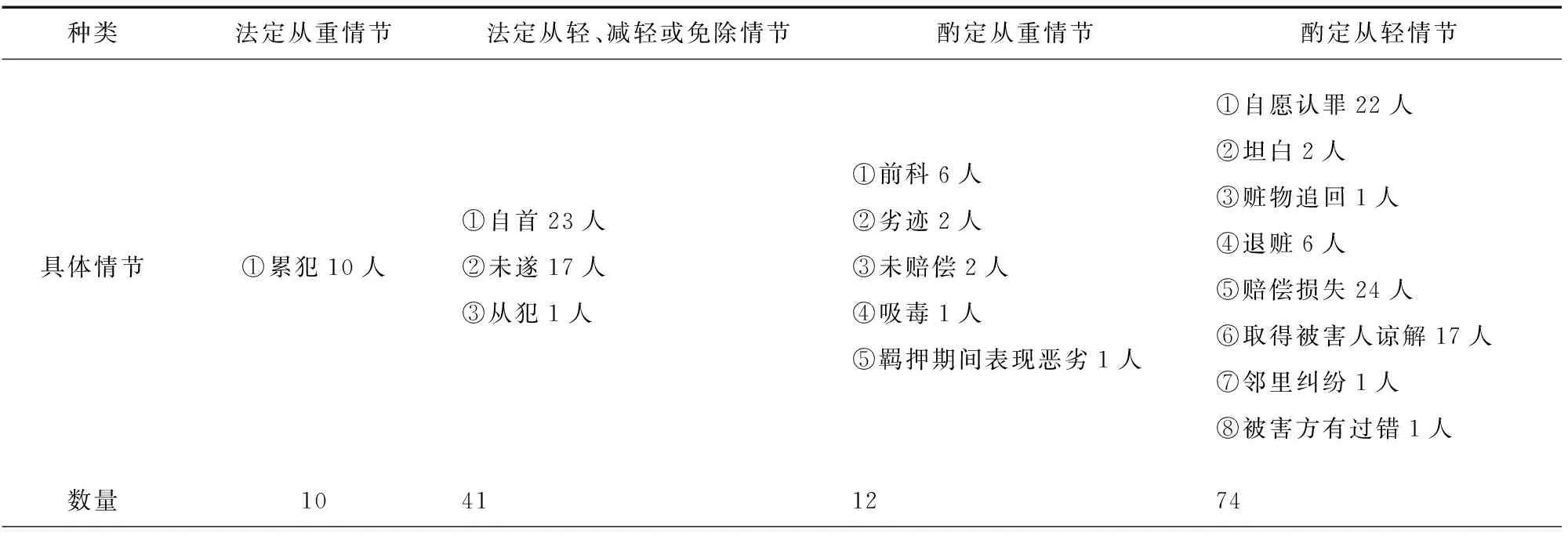

表1 量刑情节分布情况

(二)量刑证据的数量及类型

量刑证据的类型及其数量在量刑建议形成过程中发挥着举足轻重的作用,是一个重要的影响因子。因此,笔者将其作为考评客体,此方面的考察可通过量刑建议书中呈现的量刑情节来进行。

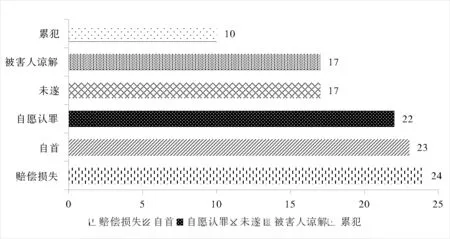

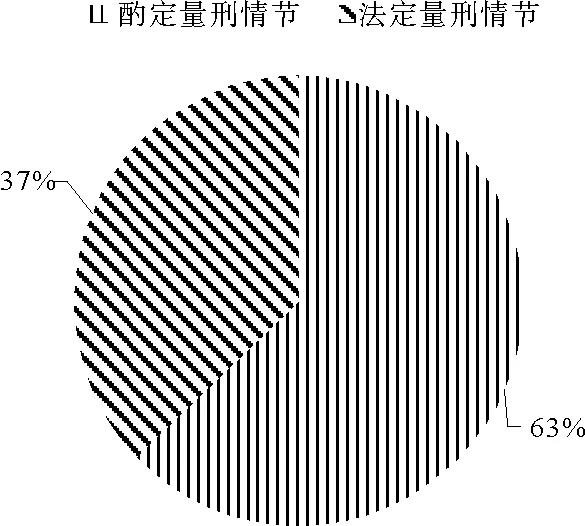

笔者通过查阅样本发现,量刑建议书中虽然记载了一些量刑证据,但数量较少、类型有限,很难全面充分地证明量刑事实。首先,每份样本中的量刑情节通常只有一种,最多的也仅有三种。排在前五位的量刑情节依次为赔偿损失(24件)、自首(23件)、自愿认罪(22件)、未遂和被害人谅解(各17件)、累犯(10件)(见图1)。 其次,在量刑情节类型上,法定情节少于酌定情节。如表1所示,法定情节共有4种,其中从重情节只有累犯1种,从轻、减轻或免除情节有自首、未遂、从犯3种;而酌定情节高达13种之多,其中的从重情节有前科、劣迹、未赔偿、吸毒、羁押期间表现恶劣5种,从轻情节有自愿认罪、坦白、赃物追回、退赃、赔偿损失、取得被害人谅解、邻里纠纷、被害方有过错等8种。从轻情节多于从重情节。最后,在量刑情节数量上,法定情节的比例远低于酌定情节。如表1所示,在107份样本中,明确记载的量刑情节有137个,*量刑情节的数量之所以大于样本数量,是因为有的量刑建议书中同时记载着数种量刑情节。其中酌定量刑情节86个,所占比例为63%;法定量刑情节51个,占量刑情节总数的37%(见图2)。不难看出,检察机关提出量刑建议的事实依据当中,酌定量刑情节居多,法定量刑情节较少。

图1 量刑情节适用前五类

(三)纯粹量刑证据的运用情况

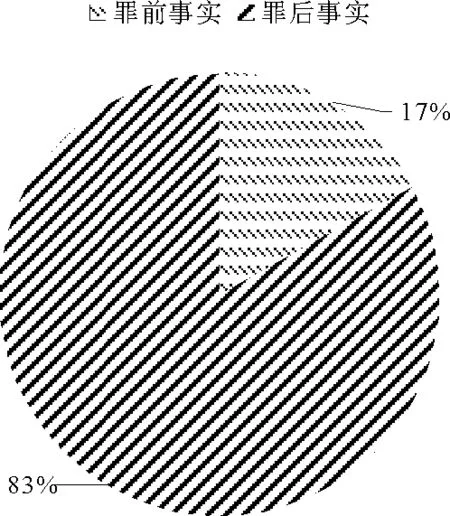

前文指出,纯粹量刑证据包括罪前事实和罪后事实,关涉面广、种类繁多。从笔者对样本的考察结果来看,如表1所示,纯粹量刑证据共计118个,占整个量刑情节的86%,其中涉及到的罪前事实有累犯10个、前科6个、劣迹2个、被害人有过错1个和吸毒1个等五种表现共20个情节,约占纯粹量刑证据的17%;罪后事实有赔偿被害人损失24个、自首23个、自愿认罪22个、取得被害人谅解17个、退赃6个、坦白2个、未赔偿2个、赃物追回1个、羁押期间表现恶劣1个等9种表现共98个情节,约占纯粹量刑证据的83%(见图3)。可见,检察人员建议量刑时非常重视纯粹量刑证据,且使用罪后事实的比例远远高于罪前事实。

(四)定罪量刑混合证据的运用情况

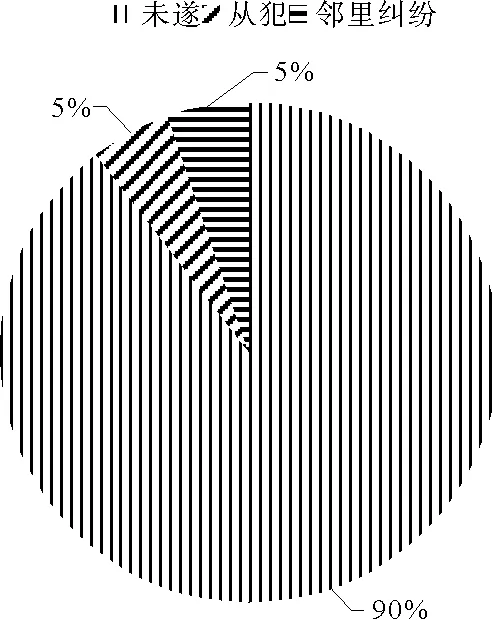

定罪量刑混合证据主要表现为罪中事实。通过分析样本可见,定罪量刑混合证据只有19个,占整个量刑情节的14%。其中未遂17个、从犯1个、邻里纠纷1个,分别约占定罪量刑混合证据的90%、5%、5%(见图4)。相比之下,定罪量刑混合证据无论在种类上,还是涉及范围上,均不及纯粹量刑证据,检察机关在量刑建议书中较少使用此种证据。

图2 酌定量刑情节与法定量刑情节适用情况

图3 纯粹量刑证据适用情况

图4 定罪量刑混合证据类型

三、量刑证据运用存在的问题

通过以上对样本的实证分析,可以看出,量刑建议中对量刑证据的运用主要存在如下问题:

(一)个案中所依据的量刑证据偏少、证明力偏弱

在所调查的107件样本中,每一份量刑建议书所记载的量刑情节通常只有一至两种,最多的是三种。有三种量刑情节的样本一共11件,所占比例为10%。量刑证据偏少,无法客观全面地反映量刑事实,量刑评估的基础薄弱,必然影响评估结论的准确性和科学性,这恐怕是导致量刑建议未被采纳的主要原因。

(二)酌定量刑情节的收集和运用存在不平衡现象

如前文所述,样本中所展示的酌定情节的比例高于法定情节,占量刑情节总数的63%。可见,酌定量刑情节是检察人员提出量刑建议的主要事实依据。但尽管如此,办案人员对酌定量刑情节的收集和运用仍然存在不平衡现象,主要是重视犯罪后的态度、退赃、赔偿等量刑情节,轻视犯罪动机、犯罪人生活状况等量刑情节。

犯罪后的态度是犯罪人是否认罪、是否悔罪的言行表现,主要体现在能否真心认罪、是否主动与被害人和解、向被害人赔礼道歉、赔偿损失等方面。经过考察样本,笔者发现,犯罪后的态度在量刑建议中倍受青睐。样本中记载犯罪后态度的内容主要有:自愿认罪22个、坦白2个、退赃6个、赔偿被害人损失24个、取得被害人谅解17个、未赔偿2个、羁押期间表现恶劣1个,合计为74个,占整个量刑情节的54%。

犯罪动机是刺激犯罪人实施犯罪行为的内心起因,产生于犯罪人的物质、生理或精神需要,[8]与犯罪人生活状况密切相关。犯罪人的生活状况在一定程度上影响着量刑的轻重。以盗窃犯罪为例,一般而言,经济状况优越而盗窃,可从重量刑;但如果是因经济窘迫、无固定工作、子女多且无力抚养等原因而盗窃,可从轻量刑。*转引自贺小军:《效果与反思:量刑证据运用机制实证研究》,载《昆明理工大学学报(社会科学版)》,2014年第2期第32页.但遗憾的是,在样本中犯罪人的生活状况基本上没有被纳入量刑建议考量的范围。据此,我们可以合理地推断出,检察人员提出量刑建议时,没有对被告人生活状况等自身条件进行社会调查,应该是一种普遍存在的现象。此种情形的出现可能是检察机关因案多人少难以对被告人的生活状况进行系统的调查,无法获得反映被告人真实生活状况的数据所导致。

(三)定罪量刑混合证据使用较少

前文指出,检察人员建议量刑时多是凭借纯粹量刑证据,较少使用定罪量刑混合证据。笔者认为,不管是纯粹的量刑证据,还是定罪量刑混合证据,只要能够影响到法官裁量刑罚,都应得到足够重视,将其收集并呈现在量刑建议书当中,以供法官量刑时审酌参考。比如,犯罪手段、犯罪时间、犯罪对象、犯罪的数额都属于定罪量刑混合证据,其中,前三种是酌定量刑要素,是法官量刑时斟酌考虑的内容;而犯罪的数额是法定量刑要素,是法官量刑时应当考虑的要素。*参见《人民法院量刑指导意见(试行)》第15条、第16条的规定。比如,故意伤害致2人以上重伤或多人轻伤的,不得适用缓刑;奸淫13至14周岁幼女的,重处20%;索贿的,比照受贿重处10%;在自然灾害期间实施抢劫的,按次基数重处20%。*参见《人民法院量刑指导意见(试行)》第104条第2项、 第107条、第156条、第113条第6项的规定。上述规定已经充分说明犯罪数额、犯罪对象、犯罪手段、犯罪时间都会影响到量刑的轻重,是法官裁量刑罚时需要审酌的重要因素,理应成为检察机关建议量刑时予以关注的事项。但令人遗憾的是,在笔者所调查的107份样本中,没有1份显示上述几方面信息。虽然法官根据起诉书记载的案情经过可以了解到上述量刑情节,但量刑建议书中未显示上述量刑信息,至少可以说明检察人员提出量刑建议时对这些信息未给予足够的重视,没有将之作为量刑建议的依据使用。

(四)量刑证据的作用未得到全面发挥

实践中,办案人员对提出缓刑建议存在畏难心理,在一定程度上妨碍了量刑证据作用的有效发挥,这可从法院的量刑结果得到印证。为了更加准确地掌握量刑建议中量刑证据的运用效果,发现存在的问题,笔者在对W区检察院107份量刑建议书的样本分析的同时,还对这些量刑建议书所对应案件的W区法院制作的一审刑事判决书进行了全面考察,发现法院对量刑建议采纳的有81件,采纳率约为69%。未采纳的33件,未采纳率约为31%。所有未采纳的案件,法院的量刑幅度均低于检察机关量刑建议的刑度。其中判缓刑的案件有22件,约占未采纳案件的67%。在未采纳的案件中,侦查、审判期间通过调解或和解达成协议予以赔偿的共有 24件,约占未采纳案件总数的73%。*其中侦查阶段调解或和解的15 件,占调解或和解案件的62.5%,审判期间调解或和解的9 件,占调解或和解案件的37.5%。被害人谅解的案件有26件,约占未采纳案件的79%。在判缓刑的案件中,检察机关量刑建议书中记载有自首、赔偿损失、被害人谅解三种量刑情节的5件;有赔偿损失和被害人谅解两种量刑情节的5件;有自首和赔偿损失两种量刑情节的5件;有自首一种量刑情节的4件;有自愿认罪一种量刑情节的3件。在上述案件中,办案人员均未提出缓刑建议。如果说,只有一种或两种量刑情节,办案人员出于谨慎不敢提出缓刑建议可以理解的话,那么在同时具有自首、赔偿损失、被害人谅解三种量刑情节的5件案件中(且这5件案件都是在侦查期间已经调解或和解成功的案件),办案人员仍不敢提出缓刑建议就令人费解了。*笔者曾就此问题与某些检察人员私下交谈过,他们说这样做是为了避免引起被害人的不满,减少办案风险。诚然,在风险尚存之时,为避免风险,办案人员谨慎提出量刑建议之做法属人之常情,不可过于责难。但在风险已明显不存在的情况下,仍存在畏难心理,不敢作为之做法,就很难说其客观地运用了量刑证据,据实提出了恰当的量刑建议,这既不符合“客观公正、宽严相济”的量刑指导原则,也与检察人员承担的客观公正义务不相一致,对那些积极主动赔偿、真诚悔罪的被告人是不公平的,也未能满足被害人谅解的心愿。

四、完善建议

(一)转变观念,提高认识

实践中,法院是否采纳量刑建议,关键在于量刑证据的质和量。而量刑证据的质和量,在某种程度上又取决于检察人员的配合和支持。检察人员如果能够积极主动的、客观全面的收集量刑证据,并对量刑证据进行科学、准确的审查判断,据此提出的量刑建议被法院接受的可能性就大。在过去很长一段时间里,我国实行定罪量刑合一的程序模式,法庭审判往往侧重于定罪问题,控辩双方在法庭上质证和辩论的重点是围绕“指控能否成立,被告是否有罪”进行的。此种情形造就了检察人员“重定罪、轻量刑”的心理,认为只要能够将被告人成功的定罪就意味着指控的成功,量刑问题是无关紧要的,此种心理物化到证据的收集和运用上,就表现出“重定罪证据、轻量刑证据”。[9]近些年来,为限制法官量刑裁判权,达到公开、公正量刑的目的,我国开展了量刑规范化改革活动,并构建了相对独立的量刑程序,要求法官庭审时将定罪证据和量刑证据分开进行调查和辩论,这就对量刑证据的收集和运用提出了更高的要求。检察机关作为量刑建议的提出主体,要想在量刑规范化改革大潮中真正有效发挥好自己的职能作用,就须提高办案人员对量刑证据的认识,摒弃“重定罪、轻量刑”的传统观念,树立量刑证据与定罪证据并重的理念,并将之切实落到实处。

(二)强化量刑信息收集,夯实量刑建议基础

量刑信息是量刑建议得以形成的基础,量刑信息越完整,进行量刑评估的依据就越充分。由于量刑信息涵盖犯罪行为和犯罪人两大方面的信息,范围相当宽泛,所以完整量刑信息的获取需要耗费更多的时间和精力。目前,检察机关获取量刑信息,除了办案人员通过全面阅卷和自行调查收集之外,还需要侦查机关、犯罪嫌疑人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人等多方的协助和支持。针对前文揭示的问题,笔者建议检察人员从以下方面着手加强对量刑证据的收集:一是加强与侦查机关或部门的协作配合、畅通沟通渠道。可通过省级检察院与省公安厅(局)联合发布文件的方式,就量刑证据收集和提供的相关问题作出规定,明确量刑信息收集的范围和重点,以引导侦查人员客观全面收集能够证明量刑事实的各种信息,尤其是哪些可用来证明犯罪动机、目的、嫌疑人生活状况等个人情况以及被害人方面的信息,并确保能及时提交检察院。二是实行量刑信息自我报告制度。可由最高检察院制定下发统一格式的《量刑信息报告表》,由案件承办人交给犯罪嫌疑人或其家属、辩护人填写后提交检察机关,经核实后可作为提出量刑建议的依据。《量刑信息报告表》应包括犯罪嫌疑人的一贯表现(包括性格爱好、身心状况、社会交往)、犯罪原因、家庭状况、成长经历、所在社区、受教育情况、职业技能等个人信息栏,以及是否愿意接受调解或和解、赔偿被害人损失等征求意见栏。三是重视讯问、听取意见等工作。通过讯问嫌疑人,了解其有罪、罪重以及无罪、罪轻的证据。讯问重点应放在侦查人员遗漏的证据信息上,尤其注意应通过亲自发问,查核嫌疑人个人信息、犯罪原因、犯罪的具体手段、犯罪时间、犯罪对象、犯罪数额等方面的信息。听取辩护人意见时,应注意其提出的嫌疑人无社会危险性、不适合羁押等意见。对被害人及其诉讼代理人的意见应尽量采取直接听取的方式,亲自了解被害方对案件处理的意见,特别是有无与嫌疑人和解的意向,有无谅解嫌疑人的可能性。四是积极做好补充证据的工作。可通过自行调查、委托其他部门调查或退回补充侦查等方式,尽可能地将量刑证据补充完备。

(三)提升办案人员量刑证据评估能力,增强预测的准确性,降低建议风险

对量刑证据进行评估是一项很复杂的工作,需要考虑各种影响因素。要做好这项工作,首先,检察人员应进行知识储备。认真学习最高法院发布的《人民法院量刑指导意见(试行)》《关于常见犯罪的量刑指导意见》以及省高院根据上述指导意见制定的实施细则,了解清楚量刑的基本原则、方法和步骤,量刑要素的适用规则等具体要求,娴熟掌握量刑评估基本知识。其次,检察机关应加强对办案人员量刑评估能力的培训。可通过举行量刑评估方面的专题讲座对检察人员进行轮训,提高其对量刑要素的审查判断能力。第三,检察人员应在实践中积极探索量刑评估的技巧。对所掌握的量刑信息进行筛选分类,弄清楚哪些属于纯粹量刑证据,哪些属于定罪量刑混合证据。纯粹量刑证据包括罪前量刑情节和罪后量刑情节,对量刑结论影响大致相同,可采用同向相加,异向相减的计算方式得出刑期。定罪量刑混合证据为罪中量刑情节,对量刑有重大影响,应慎重识别评断,确定刑期。

增强量刑预测的准确性,除了提升办案人员自身对量刑证据的评估能力之外,还可通过研发量刑辅助软件,运用现代科学技术手段,为提高办案人员量刑预测的准确性助力,有效降低建议的风险。笔者认为,可借鉴深圳市罗湖区检察院的做法,将个案中涉及到的全部量刑要素输入计算机后计算出具体刑期。*深圳市罗湖区检察院已投入使用了计算机量刑辅助软件,软件筛选了 23 个常见罪名, 参照最高法院和深圳中院的量刑标准,把每个量刑的要素都显现出来,使计算出来的刑期更为精确、均衡。运用计算机计算刑期,可避免人为因素影响,得出的结论更加客观。

(四)加强对量刑证据的分析

量刑证据是量刑建议说理的基础。检察机关对量刑建议进行分析说理,其主要目的是说服法官接受其量刑建议,同时也可增强辩方对量刑建议的认同度。目前检察机关对量刑建议书的制作,大多只是摆出量刑情节,说明建议的内容和法律依据,但对量刑情节的成立有哪些证据证明较少进行分析论证,说明量刑情节与量刑建议内容之间的必然联系 ,导致量刑建议说理不足,因此,有必要加强此方面的工作。

[1]任高潮,杜发全.量刑建议的理论与实践——以宽严相济刑事政策为视角[M].北京:中国检察出版社,2009:24.

[2]陈瑞华.量刑程序中的理论问题[M].北京:北京大学出版社,2011:162.

[3]佘爱平,乔羽.刑事案件量刑建议实践探研[J].中国检察官,2013(7):46.

[4]高铭暄,马克昌.刑法学[M].北京:高等教育出版社,2005:267.

[5]赵展,刘旭东.我国量刑程序改革中的证据制度完善[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2011(6):115.

[6]左宁.量刑证据的界定与调查初探[J].云南大学学报(法学版),2010(4):71.

[7]王晓红.论量刑事实证明责任的分配——以相对独立量刑程序为分析进路[J].湖北社会科学,2013(11):153.

[8]贾宇.刑法学[M].西安:陕西人民出版社,2002:142.

[9]陈香,张壤.新《刑事诉讼法》视野中的量刑证据[J].攀枝花学院学报,2014(2):17.

(责任编辑:董兴佩)

Empirical Study on the Application of Sentencing Evidence in Sentencing Recommendations——Taking 107 Copies of the Sentencing Proposals as Samples

JIAO Yueqin

(CriminalLawSchool,NorthwestUniversityofPoliticsandLawXi’an,710063,China)

Taking the sentencing proposals as samples,the empirical study can outline the problems out of the application of sentencing evidence:the sentencing evidence is less used in individual cases, and its probative force is too weak and the collection and use of discretionary sentencing plots are imbalanced; The mixed evidence of conviction and sentencing has been used less and the role of sentencing evidence has not been played fully.Ideas should be changed,awareness raised,in the future application of sentencing evidences; The collection work of sentencing information should be strengthened and a solid foundation for the sentencing recommendations should be reinforced; Investigators’ assessment capability should be improved to enhance the accuracy of prediction,reduce the risk of recommendations,and strengthen the analysis of sentencing evidence.

Sentencing Plots;Sentencing Evidence;Sentencing Proposals

2016-08-10

陕西省教育厅2015年度专项科研计划项目“我国量刑程序规范化改革研究” (15JK1711)

焦悦勤(1964—),女,陕西泾阳人,西北政法大学副教授.

D924

A

1008-7699(2016)06-0040-07