生产性服务嵌入、技术进步与中国装备制造业效率提升

楚明钦

(郑州大学新闻与传播学院,河南 郑州 450001)

生产性服务嵌入、技术进步与中国装备制造业效率提升

楚明钦

(郑州大学新闻与传播学院,河南 郑州 450001)

本文利用1998-2010年中国从16个国家的进口数据,考察生产性服务等中间品进口对技术进步的影响,根据中国30个省份的面板数据进一步分析生产性服务各细分行业对装备制造业的效率提升效应。研究结果发现,通过生产性服务进口,中国可获得全球高级要素资源,技术水平也得到提高。在生产性服务细分行业中,信息服务业、商务服务业和金融服务业显著促进了装备制造业效率,但物流服务业大幅度降低了装备制造业的效率。

生产性服务;技术进步;装备制造业

一、背景分析

2003-2011年中国规模以上国有及国有控股装备制造业产值迅猛增长,从15186.41亿元跃升到50352.71亿元(增加了2.32倍),但国有及国有控股装备制造业在规模以上装备制造业总产值中的比重却从2003年的30%下降到2011年的18.2%。2004年,外资装备制造业在规模以上装备制造业中的比重达到最高(为52.6%),此后略有下降,2011年仍达到42%*数据来源:根据国研网工业经济数据库计算整理而得。。尽管中国装备制造业发展速度很快,但装备制造业核心零部件基本上依赖进口(如汽车的发动机、电子集成电路的芯片等)。

装备制造业核心技术与自主创新能力的提升需大量生产性服务嵌入,而不是来源于加工过程。生产性服务主要是产品生产或服务提供过程中的中间投入,其内含的知识和技术决定了装备制造业的竞争力[1][2][3][4][5]。生产性服务嵌入装备制造业促进了技术进步,通过分工和专业化降低装备制造业投入成本并有利于装备制造业生产的精细化,进而提升装备制造业比重只有43.2%,生产性服务业占服务业的比重也仅为56.5%,远低于发达国家均超70%的平均水平。生产性服务是装备制造业的重要中间投入,但由于中国生产性服务发展滞后,装备制造业生产所需的生产性服务只能进口或“自我服务”。随着市场经济和分工的深化,中国的生产性服务将逐步外化并独立发展,生产性服务进口有效促进我国的技术进步,企业技术进步显著提升了劳动生产率。在“中国制造2025”的背景下,本文研究生产性服务进口对中国技术进步的影响及生产性服务嵌入装备制造业带来的效率提升,对我国生产性服务业发展和装备制造业大国转型为装备制造业强国具有重要的理论价值和实践意义。

二、相关文献综述

关于生产性服务进口的研究。张如庆(2012)认为生产性服务进口提升制造业的效率,并与制造业制成品出口存在长期协整关系[7]。王诏怡(2013)发现生产性服务进口比生产性服务FDI更能促进中国资本技术密集型制造业效率的提升,但通讯服务进口抑制了中国资本技术密集型制造业效率的提升[8]。部分学者从逆向外包或反向服务外包的视角考察国外高级服务要素对中国制造业价值链升级的影响。梦雪(2011)认为反向服务外包抑制了中国生产率,但抑制程度在逐年降低,反向服务外包的规模扩大将会促进生产率的提升[9]。陈启斐和刘志彪(2013)计算了中国制造业反向服务外包系数,认为中国反向服务外包显著提升了制造业的出口技术复杂度[10]。

关于生产性服务业与制造业关系的研究。程大中(2008)利用OECD13个国家的投入-产出表,分析了生产性服务业与制造业的融合程度[11]。黄莉芳(2011)根据中间投入率和中间需求率等指标,比较分析了1992-2007年中国生产者服务业嵌入制造业的程度变化[12]。黄莉芳和黄良文(2011)分析了生产者服务业对制造业技术溢出的前向和后向关联效应,并实证检验制造业行业的面板数据[13]。汪德华和江静(2010)认为生产者服务业与制造业融合影响制造业升级主要有两个原因:一是生产者服务业与制造业的分离有助于形成企业的核心竞争力;二是分工与专业化有助于形成规模经济[14]。柳坤和申玉铭(2012)采用中国1997、2002和2007年投入-产出表数据,认为生产者服务业与制造业融合深度不够[15]。

另外,Grossman和Helpman(1991)首次运用理论模型分析中间品贸易产生的技术溢出[16]。Lawrence等(1999)认为1964-1973年日本经济高速发展主要是靠进口中间品,而不是出口[17]。Karahara(2008)利用智利制造企业面板数据,研究发现进口国外中间品的企业比非进口的企业显著提高了企业的生产率[18]。Xu and Wang(1999)把进口商品区分为资本品和非资本品,检验了OECD国家资本品进口对全要素生产率的效应[19]。

以上文献分析了生产性服务进口的作用、生产性服务业与制造业的关系、中间品进口的溢出效应等,但较少有学者研究包括生产性服务在内的中间品进口对中国技术进步的影响。虽然也有学者研究了生产性服务投入与中国制造业效率提升的关系,但装备制造业是制造业的基础和“母机”,装备制造业技术和市场能力决定了一个国家的综合国力,从细分行业视角分析生产性服务业与装备制造业效率提升之间关系的文献甚少。本文的创新之处在于把生产性服务作为装备制造业的重要中间投入,考察生产性服务进口对中国技术进步的溢出效应及生产性服务各细分行业嵌入装备制造业带来的效率提升效应。

三、生产性服务进口与中国技术进步

企业的中间品投入不仅包括零部件和机器设备,还包括生产性服务。在生产性服务进口中,我国可利用市场规模优势来发挥主导作用,获得国外知识溢出且溢出效果更强。通过生产性服务进口,获得发达国家拥有的专业性生产运营知识,使引进的技术从静态转变为“动态”并提升技术创新能力[20]。

本文分别用全要素生产率和劳动生产率代表技术进步,利用1998-2010年中国从美国、日本、英国、法国、德国、意大利和加拿大等G7国家及韩国、新加坡、澳大利亚、奥地利、捷克、丹麦、芬兰和新西兰等16个国家进口的生产性服务、零部件、机器设备等中间品和外商直接投资的数据进行计量分析,建立如下的研究模型:

lntect=α+βlnpsimt+δlnrdt+θlnintermit+δlnfdii+εit

其中,lntect为被解释变量,代表t年技术水平对数值,分别用全要素生产率和劳动生产率来代表,全要素生产率用楚明钦(2013)的计算结果[21],劳动生产率用人均国内生产总值yt来表示,数据均来源于中经网数据库;lnpsimt为核心解释变量,表示t年中国进口的各类生产性服务之和的对数值,生产性服务主要包括运输服务、通信服务、建筑服务、保险服务、金融服务、计算机和信息服务、专用权利使用费和特许费服务、咨询服务、广告和宣传服务、其他商业服务等,数据来源于中国商务部网站;lntrdt表示t年中国全社会研发资本对数值;ln intermit表示t年中国从i国进口的零部件对数值,零部件主要是BEC分类法中代码为42的资本货物零配件(除运输设备零配件外)和代码为53的运输设备零配件;lncapit代表t年中国从i国进口的成套机器设备对数值,成套机器设备主要包括BEC分类法中代码为41的资本货物(除运输设备外)和代码为521的运输设备,数据来源于UN COMTRADE数据库,本文选取1998-2010年16个国家的进口数据;fdit表示t年中国获得的外商直接投资额,数据来源于中经网数据库。

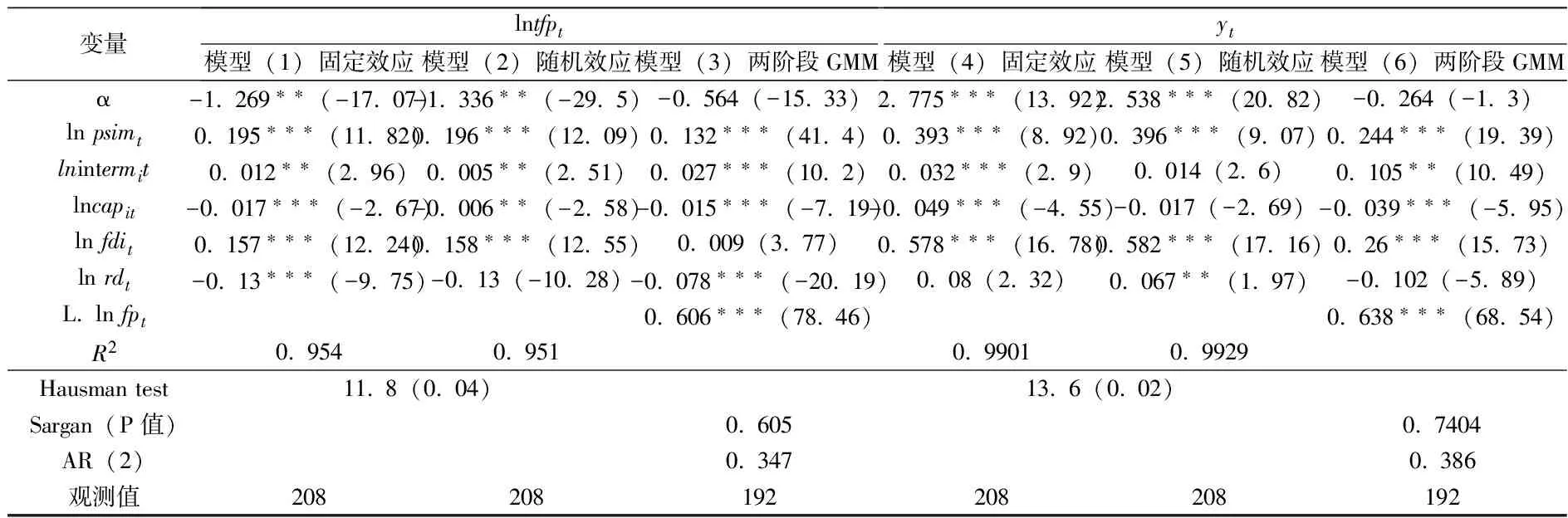

表1 生产性服务、零部件及机器设备进口对技术进步影响的计量结果

注:括号内为t检验值;“*** ”、“** ”和“* ”分别表示系数统计值在1%、5%和10%的水平上显著。下表同此。

表1报告了固定效应和随机效应的计量结果。固定效应要求解释变量均为外生,但解释变量可能存在内生性,因此本文使用两阶段GMM方法进行处理,也可消除部分偏误的影响。模型(3)、(6)分别给出了两阶段系统GMM的估计结果,通过二阶序列相关检验和sargan检验发现模型不存在二阶序列相关性,模型工具变量的设定也具有有效性,因此我们主要对模型(3)、(6)进行分析。

生产性服务进口每提升1个百分点,全要素生产率和劳动生产率分别提高0.132和0.244个百分点。由于发达国家生产性服务具有高质量的知识资本和人力资本,通过生产性服务进口,中国企业可以发挥市场规模优势,主动利用国外技术资源,从而获得高层次的生产性服务技术溢出。因此,在保证生产性服务进口不威胁国家安全的前提下,我国要采取各种措施降低生产性服务进口壁垒,强化生产性服务进口的技术溢出效应。

零部件进口可显著提升全要素生产率和劳动生产率。零部件进口每提升1个百分点,全要素生产率和劳动生产率分别提高0.027和0.105个百分点,模型的估计结果与理论预期相符。在使用零配件过程中,竞争效应、示范效应和模仿效应等促进了技术进步。

成套机器设备进口显著降低了全要素生产率和劳动生产率。成套机器设备进口每提升1个百分点,全要素生产率和劳动生产率分别降低0.015和0.039个百分点,原因是大量进口机器设备会挤压中国本土机器设备厂商的市场份额和生存空间,对本土装备制造业产生一定的挤出效应。大规模机器设备进口严重削弱了我国本土装备制造业,使我国装备制造业东北老工业基地的经济日渐衰弱。进口的成套机器设备作为固定资产投资转化为资本存量,操作工人不需了解机器设备的原理即能使用,犹如人们可以不用了解计算机的工作原理而照样熟练操作计算机一样,因此成套机器设备的技术溢出效应并不显著。

改革开放以后,跨国公司在中国建立了大量合资企业,但关键技术仍掌握在他们手中,中国企业仅获得二、三流技术。同时,由于技术标准和知识产权紧密结合,跨国公司通过掌握技术标准制定权限制了成套机器设备的技术溢出。虽然进口成套机器设备会产生一定的技术溢出,但跨国公司的技术能力提高更快,将使中外企业的技术差距进一步扩大。

外商直接投资提升了全要素生产率和劳动生产率,但对全要素生产率的影响并不显著。外商直接投资每提升1个百分点,全要素生产率和劳动生产率分别提高0.009和0.26个百分点,模型的估计结果与理论预期相符。通过对外直接投资,跨国企业使用母公司相对先进甚至能填补国内空白的技术,还为中国的人力资源开发做出了巨大贡献。

四、生产性服务嵌入与中国装备制造业效率提升

由上文可以看出,生产性服务进口能有效促进中国技术进步。企业生产率提升的很大一部分来自于技术进步,技术进步带来先进机器设备的改良和更新及企业管理制度的健全,进而提升产业效率。零部件和成套机器设备都属于装备制造业,装备制造业的技术能力决定了一个国家的综合国力。但改革开放以来,加工贸易模式割裂了生产性服务业与装备制造业的产业关联效应,装备制造业处于“被俘获”的地位。在此背景下,中国装备制造业在转型升级的过程中需变被动为主动,将装备制造业中间服务投入反向外包给发达国家,然后再从这些国家进口生产性服务,从而掌握生产性服务业发展的主动权和控制权。作为独立的产业部门,生产性服务业是装备制造业的牵引绳和推进器,专业化的人力资本和知识资本嵌入装备制造业可提升装备制造业的效率和竞争力。

本文从生产性服务的细分行业分析生产性服务嵌入我国装备制造业带来的效率提升效应,采用中国30个省份2003-2011年按照行业分类标准(GB/T4752-2002)划分的生产性服务业及装备制造业的数据,将生产性服务业分为物流服务业、信息服务业、金融服务业、商务服务业和研发服务业,物流服务业包括交通运输及仓储业、邮政业和批发零售业,信息服务业包括信息传输、计算机服务和软件业,金融服务业包括金融业和保险业,商务服务业包括租赁和商务服务业,研发服务业包括科学研究、技术服务和地质勘查业(GB/T4752-2002),装备制造业包括金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业和仪器仪表及文化办公用机械制造业等行业(GB/T4752-2002)。据此,我们建立如下的研究模型:

lnlpit=α+β1lnwlit+β2lnifit+β3lnswit+β5lnyfit+β6λit+εit

其中,被解释变量lnlpit为i地区t年装备制造业劳动生产率的对数值,国外的研究通常采用增加值率(增加值与产值的比率)、效率指数、劳动生产率(人均行业产出)、产业利润率及市场份额等指标来衡量装备制造业效率,但中国装备制造业各细分行业的增加值缺乏2008-2011年的数据,因此我们使用装备制造业各细分行业的规模以上工业企业人均产值来表示并按各细分行业相应变量的数据加总,数据来源于国研网数据库;lnwlit、lnifit、lnjrit、lnswit和lnyfit分别表示i地区t年物流服务业、信息服务业、金融服务业、商务服务业及研发服务业从业人员与该地区生产性服务业从业人员之比的对数值,由于自1992年以来中国大量引进外商直接投资,外资企业为制造业带来先进的管理经验和技术溢出,弥补制造业发展的资金不足,人力资本的提升也促进装备制造业从业人员的素质和技术水平,从而提高了装备制造业的生产效率,因此我们使用普通高等学校万人在校生人数作为人力资本的代理变量;λit分别表示控制变量lnfdiit和lnrlit,lnfdiit表示i地区t年引进的外商直接投资对数值,lnrlit表示i地区t年普通高等学校万人在校生人数对数值,数据来源于国研网数据库。由表2可见,在逐个加入生产性服务业各细分行业变量并对模型进行Hausman检验后发现,模型(1)-(3)应取固定效应,模型(4)、(5)应取随机效应,本文则重点分析模型(5)。

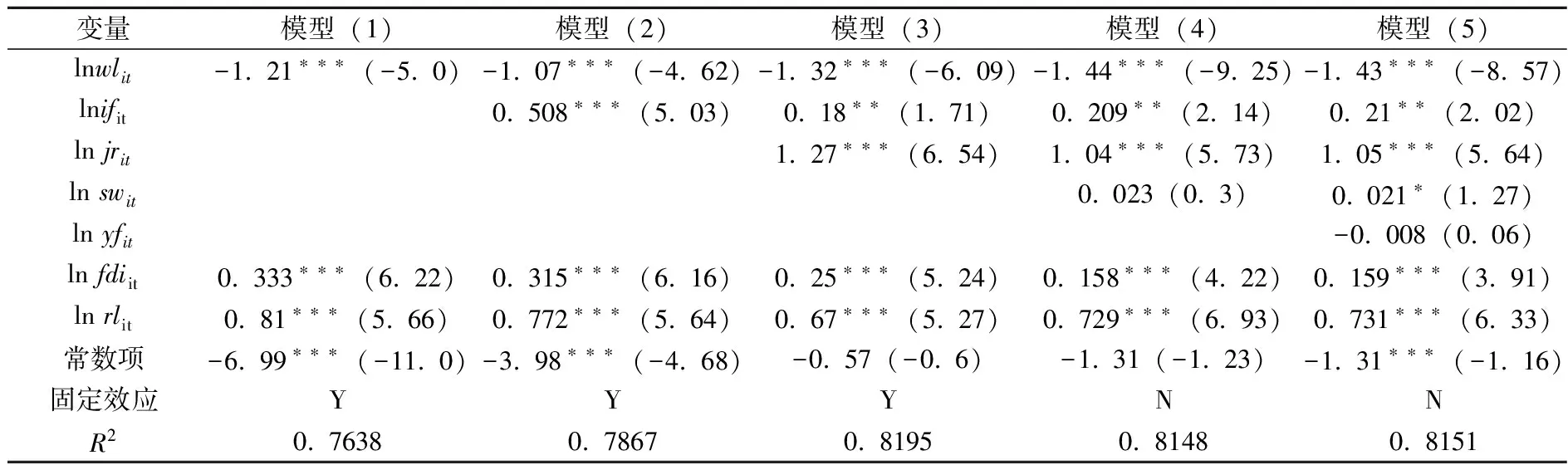

表2 中国30个省份生产性服务细分行业对装备制造业效率影响的计量结果(N=270)

从表2可以看出,物流服务业对装备制造业劳动生产率提升具有一定的负向影响,物流服务每提升1个百分点,装备制造业劳动生产率降低1.43个百分点。据中国物流与采购联合会发布的2012年公报显示,2012年中国物流总费用为9.4万亿元(占GDP的比例约为18%),其中运输费用和保管费用分别占物流总费用的52.5%和35.2%,巨大的运输成本和库存成本降低了我国装备制造业的效率。

信息服务业每提升1个百分点,装备制造业劳动生产率增加0.21个百分点。信息服务业包括信息传输、信息技术和信息内容服务等,在“互联网+”时代,大数据、云计算和物联网等已广泛应用于各行业并深度融合。装备制造业可利用信息技术和自动化技术等实现智能化生产和控制,通过人工智能进行数据挖掘和智能决策等。在互联网时代,中国要紧紧抓住信息服务业的发展机遇,努力提升装备制造业的效率。

金融服务业每提升1个百分点,装备制造业劳动生产率提高1.05个百分点。装备制造业是资本技术密集型产业,自有资金或预付金比例相对较低,发展中需要大量的金融服务投入并对金融依赖度相对较高。金融服务投入的增加可加快装备制造业的资金周转速度,提高装备制造业的营运能力。另外,装备制造业的高技术特性与风险资本密切相关,金融风险资本可支持装备制造业自主创新并带来效率的提升。

商务服务业每提升1个百分点,装备制造业劳动生产率提高0.021个百分点。商务服务业包括租赁、财务、咨询、法律、审计等中介服务,商务服务生产者一般具有较高的知识资本和技术资本,商务服务的深入发展降低了装备制造业交易成本,获得专业化服务并提升装备制造业效率。商务服务业反映了一个区域发展的“软环境”和市场体系,中国应大力发展商务服务业,完善市场服务体系,支持装备制造业竞争力提升。

研发服务业对装备制造业劳动生产率的影响并不显著。近年来,研发经费有了较大程度的增长,但与发达国家还存在很大差距,且研发经费大多投入到高等院校、科研院所及大中型国有企业,而占绝大部分比例的中小企业研发经费投入明显不足。此外,部分单位甚至把申请科研经费数额作为晋升的依据,研发成果大多流于形式,学术成果与科技发明之间的转化率很低,导致研发服务业对装备制造业的效率提升不够明显。

外商直接投资每提升1个百分点,装备制造业劳动生产率提高0.2801705个百分点。改革开放以来,中国装备制造业大量引进外商直接投资,外资给中国装备制造业带来先进的管理理念,也弥补了中国长期以来的建设资金不足。另外,外商投资装备制造企业按照国际标准对员工进行培训,提升了员工的国际化水平,促进企业之间的竞争,因此外商直接投资的增加提升了装备制造业劳动生产率。

中国各地区人力资本每提升1个百分点,装备制造业劳动生产率提高0.731个百分点。高等教育水平的提高增进劳动者的素质和技能,进而提升人力资本。新经济增长理论认为内生的技术进步是一个国家经济持续发展的不竭动力,人力资本投资是促进技术进步的重要途径。近年来,中国的高等教育水平得到了很大程度的提高,为装备制造业发展提供了大量具有国际化视野的高素质人才,促进了装备制造业效率的提升。

五、主要结论及政策建议

通过生产性服务进口,中国企业可利用市场规模优势主动承接国外技术资源,获得高层次生产性服务技术溢出。零部件进口通过竞争效应、模仿效应和示范效应等促进技术进步。然而,进口的成套机器设备技术含量较高,在一定程度上抑制了技术进步。长期以来,加工贸易模式割裂了生产性服务业与装备制造业的产业关联效应,装备制造业处于“被俘获”的地位,导致技术进步被抑制。本文在研究生产性服务进口对中国技术进步影响的基础上,进一步分析生产性服务各细分行业嵌入装备制造业带来的效率提升效应,发现信息服务业、商务服务业和金融服务业对装备制造业效率提升具有显著的正向影响,但物流服务业对装备制造业产生一定的负向影响。

基于此,本文提出以下的政策建议:

第一,中国装备制造业在转型升级过程中需变被动为主动,将装备制造业中间服务投入反向外包给发达国家,然后再从这些国家进口生产性服务,从而掌握生产性服务业发展的主动权和控制权。作为装备制造业的中间投入,生产性服务各细分行业提升装备制造企业的运营效率、经营规模和相关生产要素的生产率,增强产品的定价能力和市场控制力。长期以来,中国装备制造业缺乏“心脏”和“脑袋”,原因就在于缺乏高质量的生产性服务投入。在“中国制造2025”的背景下,生产性服务业要深化改革,降低进口壁垒,对外开放高端生产性服务业,主动承接国外高端生产要素,促进生产性服务与装备制造业融合发展,培育具有“主权在我”的知识产权成果。

第二,推动生产性服务业供给侧改革。由于中国本土生产性服务业发展滞后,生产性服务在质量和数量上无法满足装备制造企业的需求,只能依靠大量进口。在短期内,装备制造业发展仍需大量进口生产性服务。但从长期来看,我国需健全生产性服务法规体系,推动生产性服务业的供给侧改革,规范生产性服务行业竞争秩序,以保证生产性服务业的健康发展。同时,正确处理好行业协会与政府行政管理之间的关系,切实让市场在资源配置中起决定性作用,大力提升生产性服务业的供给和创新能力。

第三,提升生产性服务业与装备制造业的融合效应。在生产性服务细分行业中,信息服务业、商务服务业和金融服务业等显著促进了装备制造业效率的提升。我国要充分利用“互联网+”时代的信息技术,拓展装备制造业在金融市场的风险融资模式,实现装备制造业的数字化和智能化,进一步与物联网深度融合,推动装备制造业技术进步和产业革命的交互螺旋式上升。另外,打破服务业发展壁垒,促进会计、咨询、法律和广告等商务服务业的健康发展,降低市场交易成本,提升装备制造业的有效生产性服务投入。

第四,降低物流成本,促进区域间的产业分工与合作。长期以来,高企的装备制造业交通运输及仓储费用导致整体物流费用上升,降低了装备制造业的运营效率。因此,我国要打破交通运输业的行业垄断地位,吸引民营资本和国外资本参与,增加交通基础设施供给,发展第三方物流企业,降低物流运输成本。此外,由于东中西部经济发展不均衡,产业回旋余地较大,在降低物流成本的前提下,生产性服务业与装备制造业要形成区域间的分工与合作。例如,在长三角地区,上海可集聚发展生产性服务业,江苏和浙江发展装备制造业,上海的生产性服务业为整个长三角地区的装备制造业提供服务。

[1]刘志彪.论现代生产者服务业发展的基本规律[J].中国经济问题,2006,(1):3-9.

[2]江静,刘志彪,于明超.生产者服务业发展与制造业效率提升:基于地区和行业面板数据的经验分析[J].世界经济,2007,(8):52-62.

[3]刘志彪.我国东部沿海地区外向型经济转型升级与对策思考[J].中国经济问题,2010,(1):15-21.

[4]Hoekman B.,Mattoo A. Services trade and growth[R].Policy Research Working Paper,2008,NO.4461.

[5]Fernandes A.M.,Paunov C. Foreign direct investment in services and manufacturing productivity: Evidence for Chile[J].Journal of Development Economics,2012,(97):305-321.

[6]楚明钦,刘志彪.装备制造业规模、交易成本与生产性服务外化[J].财经研究,2014,(7):108-118.

[7]张如庆.生产者服务进口对制成品出口技术结构的影响[J].产业经济研究,2012,(5):45-53.

[8]王诏怡.生产性服务进口、FDI与制造业生产率——基于行业面板数据的实证研究[J].首都经济贸易大学学报,2003,(1):47-53.

[9]孟雪.反向服务外包对我国生产率的影响——生产性服务业的实证分析[J].国际贸易问题,2011,(7):65-79.

[10]陈启斐,刘志彪.反向服务外包对我国制造业价值链提升的实证分析[J].经济学家,2013,(11):68-75.

[11]程大中.中国生产性服务业的水平、结构及影响——基于投入-产出法的国际比较研究[J].经济研究,2008,(1):76-88.

[12]黄莉芳.中国生产性服务业嵌入制造业关系研究——基于投入产出表的实证分析[J].中国经济问题,2011,(1):28-37.

[13]黄莉芳,黄良文,郭玮.生产性服务业对制造业前向和后向技术溢出效应检验[J].产业经济研究,2011,(3):29-37.

[14]汪德华,江静,夏杰长.生产性服务业与制造融合对制造业升级的影响——基于北京市与长三角地区的比较分析[J].首都经济贸易大学学报,2010,(2):15-22.

[15]柳坤,申玉铭,张旺.基于投入产出法的中国生产性服务业变化特征[J].首都师范大学学报(自然科学版),2012,(4):47-62.

[16]Grossman,Gene M., Helpman E. Trade, knowledge spillovers and growth[J].European Economic Review,1991,35(3):517-526.

[17]Lawrence R.Z.,David E.Weinstein. Trade and growth: Import-led or export-led?[R].NBER Working Paper,1999,No.7264.

[18]Kasahara H.,Rodrigue J. Does the use of imported intermediates increase productivity? plant-level evidence[J].Journal of Development Economics,2008,(87):106-118.

[19]Xu B.,Wang J. Capital goods trade and R&D spillovers in the OECD[J].The Canadian Journal of Economics,1999,(32):1258-1274.

[20]刘丹鹭,岳中刚.逆向研发外包与中国企业成长——基于长江三角洲地区自主汽车品牌的案例研究[J].产业经济研究,2011,(4):44-52.

[21]楚明钦,丁平.中间品、资本品进口的研发溢出效应[J].世界经济研究,2013,(4):60-65.

(责任编辑:化 木)

The Embeddedness of Productive Services, Technological Progress and the Enhancement of Efficiency in Chinese Equipment Manufacturing Industry

CHU Ming-qin

(School of Journalism and Communication,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China)

This paper first uses the importation data of China from 16 countries from 1998 to 2010 to study the impact of importation of components, complete set of equipments and productive services on Chinese technological progress, and then applies the panel data of 30 Chinese provinces in 2003-2011 to examine the influence each subdivision industry of the productive services on the enhancement of efficiency in the regional equipment manufacturing industry. The results of the study show that China can obtain advanced elements resources around the world and promote technological progress by importing productive service. China’s information services, business services and financial services industries have significantly improved the efficiency of the equipment manufacturing industry, whereas the logistics service industry has greatly reduced the efficiency of it.

productive services;technological progress;the equipment manufacturing industry

2015-10-12

国家社会科学基金青年项目(12CJY046);2016年河南省政府决策研究招标项目(2016B091);2016年河南省科技厅软科学研究计划项目(162400410506);郑州大学“新媒体与公共传播”学科招标项目(XMTGGCBJSQ21)

楚明钦(1982-),男,河南南阳人,郑州大学新闻与传播学院讲师,博士。

F062.9

A

1004-4892(2016)12-0003-07