哈佛名镜的前世今生

□ 林景明

哈佛名镜的前世今生

□ 林景明

在南京鼓楼区南秀村南京大学天文系院子的楼上,屹立着三个圆顶,如今内部的设备已经不再用于教学科研活动。这其中的一个圆顶里放置着一台11英寸(焦比13.9)的克拉克折射望远镜,这台望远镜已有136岁“高龄”了。你可曾知道,它曾经是哈佛大学天文台的设备,为光谱分类做出过卓越贡献。它是怎么来到中国,其中发生了什么故事呢?让我们翻阅历史的篇章,回顾那段历史。

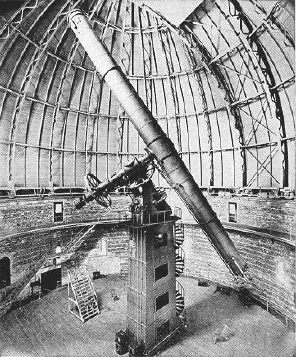

19世纪折射望远镜蓬勃发展,然而生产折射镜片的国度却在欧洲,当时美国哈佛大学天文台的15英寸折射望远镜,其镜片是德国制造的。马萨诸塞州坎布里奇市的一个肖像画家阿尔万·克拉克(Alvan Clark),酷爱天文学,当他得知美国当时还无法制造用于观测的优质折射镜片时,具有爱国情结的他,在时任哈佛大学天文台台长威廉·邦德(William Cranch Bond)的许可下,仔细研究哈佛大学那台折射镜后,毅然关闭了画室,潜心研究镜片磨制技术。几年后,他利用自己磨制的镜片组装成望远镜后,分辨出了天狼星的伴星,也为自己的产品打出了广告。随后他与儿子阿尔万·格拉汉姆·克拉克(Alvan Graham Clark)和乔治·巴塞特·克拉克(George Bassett Clark)在坎布里奇成立了一家名为Alvan Clark & Sons的公司,后来制造了很多名镜,如:18.5英寸迪尔波恩折射镜(1864年);美国海军天文台26英寸折射镜(1873年,美国第一架消色差镜),阿瑟夫·霍尔(Asaph Hall)用其发现了火星卫星;俄罗斯普尔科沃天文台30英寸折射镜(1883年);麦考密克天文台26英寸折射镜(1885年);利克天文台36英寸折射镜(1887年);洛威尔天文台24英寸折射镜(1896年);叶凯士天文台40英寸折射镜(1897年)。

叶凯士天文台的40英寸折射望远镜

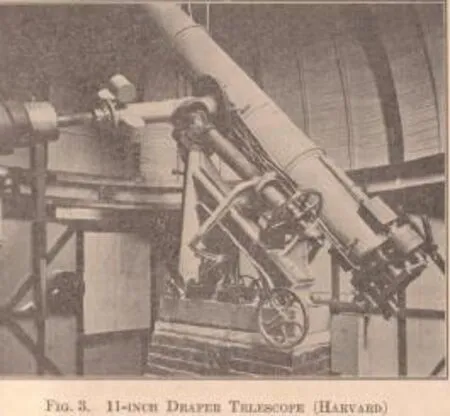

左下: 11英寸折射望远镜

克拉克父子(左起:阿尔万·格拉汉姆·克拉克、阿尔万·克拉克、乔治·巴塞特·克拉克)

这台11英寸折射镜亦是出自克拉克的公司,最初是为里斯本天文台(Lisbon Observatory)制造的,它配有摄影改正版,利于开展新兴的天体摄影工作。这个消息为亨利·德雷珀博士(Dr. Henry Draper)所得知后,对天体摄影感兴趣的他用订制的12英寸折射镜交换这台11英寸折射镜,随后这台镜子在1880年被安装在德雷珀设于哈德逊黑斯廷斯的天文台上。德雷珀用它首次拍摄了猎户座大星云的照片,还从事星云光谱方面的工作,这些都是在任何天文台普遍进行天体摄影之前所做的工作。

1882年德雷珀猝然离世,他的遗孀安娜·玛丽·帕穆尔(Anna Mary Palmer)为了纪念他,并传承其在恒星分光上做出的开创性工作,在1886年将德雷珀的11英寸折射镜的附属配件借给哈佛大学天文台,而后则将望远镜捐赠给哈佛大学天文台。

德雷珀的侄女安东尼亚·莫莉(Antonia Maury)加入了哈佛大学天文台台长爱德华·查尔斯·皮克林(Edward Charles Pickering)为天体光谱分类而招募的娘子军队伍中,与她的同事一起对11英寸折射镜获得的恒星光谱进行分类、分析。她利用这架望远镜拍下的光谱分出了子类,依据是谱线外形:一般的谱线为a类,线形模糊者为b类,锐线则归为c类,并附有过渡类别。

这台拍摄众多恒星光谱的折射镜还发现了分光双星。莫莉在拍下的开阳A (Mizar A) 光谱中发现了双K线,以52天的周期变化。对多普勒效应感兴趣的皮克林给出的解释是,开阳A实际上是由两颗亮度相近的恒星组成的双星系统,并在1889年12月8日召开的美国国家科学院会议上宣布了这个发现。随后莫莉发现五车三 (βAurigae) 也是一个类似的分光双星系统,这也为天文学开辟了一个全新的领域。

在19世纪90年代,爱德华·斯金纳·金(Edward Skinner King)利用这台折射镜从事木卫与土卫的掩食摄影观测及恒星的掩星观测。随后,金还用这台设备在天体摄影领域做出重要的贡献。多年后,这台望远镜被威廉·亨利·皮克林(William Henry Pickering)带到牙买加用于行星的目视观测。

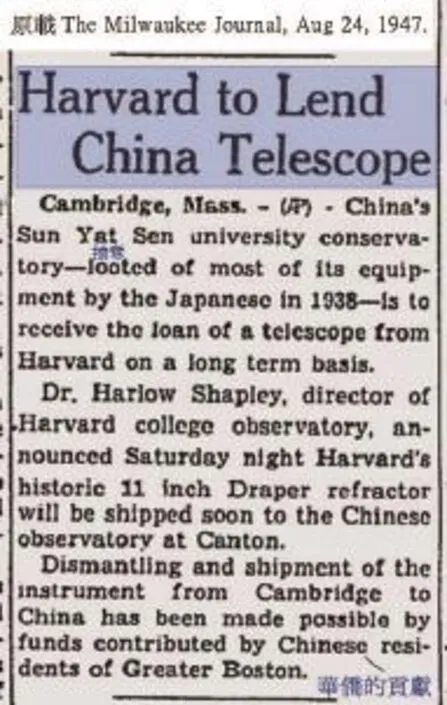

随着波士顿光害的日趋严重,11英寸折射望远镜的利用率越来越低,而远在大洋彼岸创立天文系的中山大学拥有极佳的地理位置,却没有良好的大型设备。中山大学在1927年创办了天文系,1929年又在越秀山修建了中大天文台。1925年获法国里昂大学天文学博士学位的张云,于1927年回国后任中山大学教授及天文台台长。它最初的两件重要设备是6英寸折射镜与转仪钟。1946年冬,张云赴美国哈佛大学讲学并从事研究,在翌年的12月发现了一颗位于鹿豹座南端的新变星。时任哈佛大学天文台台长哈罗·沙普利 (Harlow Shapley) 向全世界发布了这一发现。在得知中大设备欠缺的情况下,为了支持中国天文教育研究事业的发展,哈佛大学将11英寸克拉克望远镜赠送给中山大学天文台。沙普利在1947年8月23日晚宣布这台望远镜不久后将运往中国广东。波士顿的华侨捐助筹款,用于支付拆迁及运输这台折射镜至中国广东的费用。

中山大学的天文台

张云 (1896 ~1958年)

爱德华·查尔斯·皮克林与其手下的娘子军

1947年8月24日麦尔沃基学报对哈佛赠镜的报道(图中文字由朱永鸿备注)

张云在1948年7月30日从广东省海关接收了哈佛运来的11英寸折射镜及其他图书设备等,鉴于这台望远镜的科研价值,张云上书教育部给予资金扶持,并在上书函中提及“……请求在该保管委员会内拨发本台建筑圆顶所需材料一批以应急需,否则本台所获哈佛大学赠镜无法安装使用,不持有失国际合作之本意,且有损国际体面也。”时逢货币贬值,物价飞涨,加上政局动荡不安,资金、物质等各方面的支持非常有限。最终圆顶还是建好,望远镜也安装妥当,并准备用于教学科研活动。

新中国成立后,1952年全国院系调整,南京大学(以下简称南大)成立数学天文系,中山大学天文系与齐鲁大学天算系并入南大。中大天文系的师生集体迁往南京大学,其拥有的诸多天文仪器设备、观测数据一并转移到南大,他们一道主持创办了南大天文台。1956年,南大天文台落成,这些设备也均被安装在南大天文台,用于开展教学科研活动。

随着时代的发展,科学技术的进步,这台来自哈佛的望远镜,已属“太爷爷级”的设备,其性能早已过时,加上南京市中心日益严重的光污染,它现在已被闲置在原先的圆顶中,退出了科学研究的历史舞台。然而笔者由衷地期待这台曾建立不朽功绩的折射镜能够继续发挥余热,或可作为科学史上的文物对外展示,让参观者了解它所做出的贡献,纪念那些与它打过交道的天文学家们 。

本文的撰写参考了张博、刘心霈的文章,并得到吕凌峰、谭瀚杰、韦人玮、萧耐园、张明昌、朱永鸿等诸位老师同仁的协助,在此深表谢意!

(责任编辑 张恩红)