她是谁?她的水墨身体与自我镜像—靳卫红水墨人物画浅论

李公明

她是谁?她的水墨身体与自我镜像—靳卫红水墨人物画浅论

李公明

没有人能看清楚她的全部。因为她显露出来的既是她的身体,又是她的镜像。没有人能够对她的全部看得分明,谁也不能,除了她自己以外。

—劳拉·赖丁(Laura Riding)

两年前,我在一篇评论《诗书画》杂志的文章中写道,在这个时代遇上一本你把对它的言说视之为内心的重大任务的艺术类刊物,那是一种难得的幸运。它正是那样的杂志,我继续写道,这本值得言说的艺术杂志必将成为二十世纪中国文化的悲怆命运的证人和阐释者,因而有了被激发、被催迫的言说冲动。也正是因为《诗书画》杂志在那年主办的《男·女》展览,我才第一次有机会比较从容地观赏靳卫红女士的作品,也由此被诱发出思考与言说的冲动。看来真是应了多年前我说过的那句话:发自内心的思考和言说总像一朵云追踪着另一朵云,一颗子弹顶着另一颗子弹。

“我是谁?”—重要的是“人的问题”

先从靳卫红写于十年前的《自述》①据靳卫红的助手提供的文稿资料,谨此致谢。下面注释中未注刊物或出版社出处者,均同此。谈起吧。

这篇文章从多种角度阐述作者对于水墨艺术的思考:传统与当代、个人经验与公共经验、历史与现状,其中既有布鲁姆式的“影响的焦虑”,也有豁达的情怀;既有真实的困惑之情,更有自觉的坚守之念。应该说,作为一篇自抒胸臆的艺术笔谈,她的《自述》已然反映出她身兼艺术家、史论研究者、批评家和资深艺术编辑的深厚学养与定见。同时,我在读完之后也留意到自述者性别身份的隐匿。本来,作为艺术家对水墨艺术的思考与表述,作者的性别身份根本无需显现。但是,靳卫红作为中国当代水墨画艺坛上卓有成就、备受关注的女画家,她的性别身份与当代水墨创作的关系早已受到评论家的关注和阐释,②“在中国艺术圈里,靳卫红被认为是‘女性主义艺术’的代表人物。实际上,她甚至是中国当代水墨画领域的主要代表人物。”米歇尔·康·阿克曼(Michael Kahn-Ackermann)《自我保护的赤裸—靳卫红的艺术和当代中国水墨画》,2008年。不管她是否认同或在多大程度上认同这种联系,可以相信这种身份话语曾经(或者至今?)对她产生影响。那么,照常理而言,她在以“自述”—这种体裁总是易于比较自然地诱发着讲述者对身份意识及自我认同的关注—表达关于水墨艺术的基本判断和自我认同的时候,出现和渗入“女性艺术家”的性别身份意识是比较自然的事情。但是没有,除了用最苛刻的话语分析有可能从她的文字表述中分辨出某种自然地流露在语气、文风中的女性特质,我们在文章中无法找到那种叙述主体的性别身份特征。

如果这一点点惊讶具有某种意义的话,那就是它提醒我们不应忽视在靳卫红的潜意识中坚守的那种情感与理性:“我是谁?”—我是、也仅仅是水墨艺术家,不是女性水墨画家。她在一篇文章中说道:“我一直想回避性别的问题,在生活和创作中,我并不过多地考虑男性、女性的问题,在我看来,只有人的问题,没有男人、女人的问题。”“现在的问题是所谓的女性主义者的艺术家太简单。……她们创作一种被认为是女性主义的作品,而非全面地关注自己的成长与存在的状态,也没有将目光放置在对人的问题上……”③廖雯、靳卫红《就谈四个问题》,《诗书画》2013年第3期。很显然,靳卫红作为水墨艺术家,她要关注的是人与这个世界的问题。首先把握着这一点是有必要的,因为在下文的讨论中,我们将不断面对她的艺术中的性别意识问题,而容易使人忘记在她看来更为根本的问题。

这让我想起一位研究女性主义艺术的西方学者,她在文章中最常用的“女艺术家”一词的英文是“artists who are women”而不是通常所用的“women artists”。④Griselda Pollock《视线与差异》,第135页,陈香君译,台北:远流出版事业,2000年。“艺术家”与“女人”孰先孰后,在这位研究者看来大有区别。尽管我们未必会因此称她为“女权主义者”,但是必须承认她是敏感而理性的,而且不惮于为此付出某些代价(如这个词组比较长而且拗口)。靳卫红是否具有同样的敏感并不重要,重要的是她对于冲破性别身份的自我禁锢的确有着清醒的认识和执著。或许在她看来,在我和世界之间,只有水和墨,纸和笔。“这里就是罗德岛,就在这里跳舞吧!”马克思所钟爱的这句欧洲谚语似乎可以移用于靳卫红与她的水墨世界,她在这里跳了三十年,在这里包含了她的生命、她的身份认同,以及所有的激情动机与乐趣。她注定要在这里展现自己、实现自己。

回到她的《自述》。“对于水墨画,我的感情很复杂。”开头第一句就蕴含着无尽深意。在她看来,水墨虽然是伟大的传统,但时至今天已经徒具形式的空壳;对于艺术家,出路在哪里:“然而,水墨画与我有内在的一种关联,隐约中,我也将它视是一个自我身份认同的标志。终究,浸泡在中国文化中这么久,对它有难以释怀的情结。但我不想因循旧路,也就是说,我不想考虑别人的经验或前人的经验,而是想通过水墨方式发掘一点自己的经验。”言简意赅,艺术家的自觉认同的心路历程已跃然纸上。然而她要继续追问的是:“究竟是什么原因,让我有了非要标榜某种个人新经验的幻想?”这正是我面对靳卫红作品的时候,非常自然地浮现出来的问题:究竟是什么心理动机和心路历程,使她的水墨人物画具有如此独特和如此复杂的内涵?然而她的笔锋一转,直指现实中水墨画种种颓势,“透过这些,不难看清,我想寻求新路的一点小野心,实在是由对水墨画现状的厌倦感所致”。

但是,在这里我不无疑虑,或者说我很难相信这就是她“非要标榜某种个人新经验的幻想”的全部来由。在传统的压力下她深感“笼罩在经典的阴影之下无力逃离”的布鲁姆式的焦虑感,这肯定是真实而且非常重要的原因。问题是这种压力和焦虑感是这个时代中的严肃艺术家共同面对的问题,还不能代替和说明她个人最为内在的经验和欲望的产生原因。无论是从写作的时机或动因来看,这个如此深层的问题无法在这篇《自述》中得到完整、深刻的分析和表述,这是完全可以理解的。

最后,她表达的是在厌倦感和焦虑感之上的坚定信念:“我们有理由认为,它的形式至今对我们仍有意义,……这不仅是水墨艺术自身的形式魅力使我不能就此放弃,而且在‘全球化’的背景之下,水墨画也是凸显身份的天然标识。”作为艺术家,她折服于水墨传统的形式魅力,无法割舍;作为全球化时代中的文化生产者和欣赏者,她无法丢弃自我的文化根基和身份标识。由内到外,这是双重的价值和意义,熔铸为坚定的文化信念。

掩卷之馀,想起我曾在别的文章中引用的陆俨少先生于抗战期间避乱川蜀时低吟的诗句:“怀古情犹昨,伤时病至今。”用来表述靳卫红这篇《自述》的理性与情感也是恰当的。彼时之伤在国难,目下的时病却是自文化之根而蔓延。靳卫红何人哉?作为当代水墨画家,竟如此义无反顾,欲以一己“洪荒之力”自觉地担当着文化救赎与开新的责任,其善心与勇毅大焉。

身体·性·目光—在自我镜像中探测自己与世界

靳卫红的水墨画创作几乎都是画女人像,很多是裸体像,而且其中有不少就是她的自我画像,她自己也从不讳言这一点。年复一年地,她如此痴迷、如此坚执地勾画着这些女人体,从而形成了她独特的水墨人物世界。在进入她的这个世界以及评论家们的相关研究之前,不妨先把它置放在二十世纪以来中国女艺术家笔下的自画形象史的图谱中,通过比较和研究,我们不难发现其卓然独立的艺术品格是那样的醒目耀眼,她在那些女性形像上所投射的心绪、情感又是那样的独特、复杂和动人。

曾专门研究女性艺术家自画像的学者姚玳玫认为,“‘自画像’方式构成二十世纪上半叶中国女性艺术表达的一种基本样式,伴随着这个时期女性艺术从诞生到走向成熟的整个过程。……肖像画训练方式让她们获得绘画技能的同时,也催发她们对‘自我’的感知和认识。在接受绘画训练的过程中,她们人格身心的成长与艺术表达力的提高相同步,艺术创造与自我成长相辅相成。她们当中不少人最终以自画像或带自画像意味的肖像画为代表作形成自己的艺术面貌。……她们的整个艺术表达最终融化在一张张规格不大却意味深长的自画像之中,显示了她们对自我内心世界的始终不渝的关心,以及由此而抵达的对人、对女性的存在状态的永久性关注。”①姚玳玫《自我画像:女性艺术在中国》,第74、75页,广州:岭南美术出版社,2010年。应该说,虽然时代的嬗替常常会改变很多事物,但是在女性艺术史—权且使用这一并不严密的概念—的发展谱系中,时光并没有改变女性艺术家对于关注自我、表达自我的真实冲动。在这个意义上说,靳卫红也并没有自外于这个艺术史的小传统。

当然,这一进程在一九四九年之后中国大陆的文化变异中产生断裂,个人在集体中的隐匿成为时代的规训与强制,性别与身体更是被强烈禁止的符号。女性画家的自画像艺术只能归于沉寂,让位于描绘时代所需要的“铁姑娘”和“红旗手”。自七十年代末的文化解冻后逐渐复苏的艺术之神试图重新接续前贤,但是随着时代脉动的变异,女画家的自画像已经切换到家国之间的成长故事及日常生活的感性铺张之中。九十年代以降,“世界妇女大会在京召开,全国各地女性展览频频举行,女性艺术家的力作佳作频频推出,女性意识被强化和凸现,女性主义艺术实验活动空前活跃。在这种背景下,女性的自我画像进入一个全新的阶段。几乎是架上绘画类女性作品,都或多或少地与自我画像相关。”①姚玳玫《自我画像:女性艺术在中国》,第170、171页.虽同是自我画像,但是自我探询与角色认同的路径却异彩纷呈。一部分女艺术家自觉地把握个人在历史-现实中的经验感受,敏锐地把生命个体与历史印痕镶嵌在一起,喻红的《目击成长》可以作为这一路径的成熟代表。而在部分七○后、八○后的女艺术家笔下的女性人物(其中很多是自画像或半自画像)走的则是卡通一路,几乎一色的尖下巴、大眼睛、长头发的娃娃脸,意图在张扬、夸张的表情之中演绎如何在喧哗时代中的吸引“他者”目光、建构标新立异的自我认同。在这类形象中,扁平化与游戏化正是时代的“娱乐至死”的精神特征,移植其中的自我形象与虚拟化中美丑各异的图像,未始不可以看作是某种半真半假的游戏人生态度,一种折射时代幻影的集体众生相。

靳卫红 来拾春

在这条不乏喧哗与光彩的艺术长廊中,靳卫红水墨裸体人物的出现绝对是一个异数,像是一股从幽深的山涧凛然而来的清风,又像是孤悬在平野之上的新月。可以并不夸张地说,靳卫红创作水墨裸体人物和自画像的精神动机以及艺术呈现方式在女性艺术史上是很少见的。当潘玉良在上海图画美术学校首次公开展出以自己为模特儿的一幅裸体自画像的时候,她表达的是“无邪的赤裸”与生命的“蛮性”,所贯注于作品中的是单纯、自信和坦荡的精神。而在墨西哥女艺术家弗里达·卡洛那里,她画她自己因为她的生命所经受痛苦与孤独,因此自画像与她生命的救赎、排泄痛苦的精神通道。靳卫红显然与她们都不一样,她对自画裸体像的痴迷与执著需要从艺术学与心理学等多种维度进行分析。但是,“没有人能看清楚她的全部。因为她显露出来的既是她的身体,又是她的镜像。没有人能够对她的全部看得分明,谁也不能,除了她自己以外。”或许,甚至连她自己也未必能看清楚自己的全部。她只能在以“身体·性·目光”剪裁出来的自我镜像中,年复一年地不懈地探测自己的内心与外在世界。

艺术评论家廖雯对她的解读颇有女性的细腻与敏感,几乎可以说是贴心的那种:“这么多年我看你的作品,仿佛持续描述一个内心、自我的、私密的情感状态,这个状态好像持续了很久。一个、两个、多个裸体,没有写实意味的姿态,给我的感觉是好几个‘自我’。而‘裸体’可以从意义和形式上摒除多馀的因素,最贴近你要表达的状态。”①廖雯、靳卫红《就谈四个问题》。“持续描述一个内心、自我的、私密的情感状态”,这的确是对靳卫红水墨人物画艺术的相对准确的表述,虽然还需要推进到更深的层面去探讨。对此靳卫红的回答非常直接、坦率:“裸体对我的意义比较多,不是一种。首先,从审美这个层面上来说一个身体足够我表达。……这裸体恰恰最符合我表达的情绪,画裸体,我有一种真正接触自己的感觉。在我的裸体中,你会发现没有一种猥琐的动作,从来没有过,我恰恰觉得这个裸体本身是一种公开的,又是私密的。”应该承认,在两人对话中的某些文字措辞因无暇认真推敲而略显粗粝,但是所表达的意思却相当真实、明确。表达情绪,接触自己,既公开又私密,这是一种什么样的审美意义?同时又具有何种独特性?另外,大凡总是把自己置身于画中,或者干脆以半自画像的感觉充当画中人物的画家,我感觉到在其潜意识里总有一种与来自画外的凝视目光相对峙、相探讨的意味。那么,一个不无意义的问题是:谁是靳卫红希望与之交流的读者?她所期待于读者的是一种什么样的目光?这里的“读者”当然包括男性与女性读者,这样的问题恐怕也会在靳卫红的内心不断回响。

对此,阿克曼的阐释把问题逐步引向一个核心议题:孤独与性别意识。由于阿克曼对靳卫红的认识和理解是建立在更为亲密的个人关系之上,因此他对靳卫红的艺术解读无疑是最为值得重视和思考的。“她的‘女人’也是不断自我探索的自画像,画中的裸体不是为了诱惑而存在,而是捧出女性的身体经验和表达女性复杂的情感世界。这听起来似乎充满矛盾。但是,正是这种裸露达到了更好的自我保护,它让接触变得更加困难和不可企及。……她的艺术趣味完全聚集在作为女性的自我观照之中。她绘画中的女性认为既不是男性幻想的牺牲品,也不是男性幻想的镜中花。这些女人的渴望是男人的情欲满足不了的,她们的孤独也无法因男性的情欲而得以消解。……靳卫红笔下的女人的孤独和渴望更极端化和本质化。”②米歇尔·康·阿克曼《男·女》,见寒碧主编《男·女:李津 靳卫红》,第10页,上海:上海书画出版社,2015年。版本下同。阿克曼对她的艺术创作的真实价值有着清醒的认识:“她坚持这种体验的极端方式,屏蔽了观看者轻巧并愉悦地进入她的艺术,也不符合中国目前艺术市场的要求。……她的绘画是持久而无所顾忌的,以艺术为方式进行自我探究的结果。……靳卫红的女性形象带有的心理复杂性,在中国绘画的历史上没有先例。就这一点而言,她是个激进的现代艺术家,而且她在强调女性自主性方面从不妥协。正因为她立足于当代,与众多同行比,这让她与水墨传统艺术的关系密切而放松。”③米歇尔·康·阿克曼《再读靳卫红》,《诗书画》2013年第3期。很难说这里面完全没有一点主观性的赞赏成分,但是基本而言这是客观而且准确的评价。

在这里有两个不同的面向。一是靳卫红通过艺术实现自我观照、自我探索,而实现的途径是“捧出女性的身体经验和表达女性复杂的情感世界”,因裸露而揭示的女性生存的本质性状况:无法祛除的孤独和渴望。另一个面向是对作为“他者”的男性权力及其幻想所秉持的否定性和反抗性,在这里强调的是女性的自我保护和尊严。类似这样的阐释在阿克曼那里一再出现:“靳卫红的绘画首先指向自身,是女性个人内省的表达。这些身体与其说是传递爱欲的,引起观者艳情想象的信息,倒不如说是复杂心灵处境的镜像:思慕和孤独,好奇与恐惧,肉欲与羞怯。与男性同行的女人体作品不同,靳卫红的女性从表情、手势到身姿都更层次参差,意味暧昧。这些正对着观看者的‘身体’,非但没有使她的作品便于理解,反而增加了进入的难度。正是借助赤裸,她以本真的方式重新表达了传统‘含蓄’的理想。”“靳卫红从不隐瞒,她的女人体是自我的形象,即便画中有两个女人,也是一个自我的两个图像。……靳卫红的画中表达的无法消解的孤独体验,是她的艺术内核。她从未排斥生活乐趣和感官享受,靳卫红的女性人物意识到自身的爱欲和艳情能力。但她们常常在窄木条上寻找自我平衡,表达了一种持续存在的陷入无底深渊的危险。”①米歇尔·康·阿克曼《再读靳卫红》。所有这些解读都有一定的说服力,而且独具文学批评的色彩,充盈着一种知音者言的自信。但是,即便我们同样可以以“孤独体验”作为其“艺术内核”的核心表述的话,它仍然未能解决在身体和性征问题中可能隐藏的全部复杂性与暧昧性。

靳卫红笔下的女性裸体形象显然不符合男性的消费目光要求,毫无疑问她是自觉地反抗和颠覆男性观看女性裸体的视觉愉悦,但是同时又顽强地试图证实女性身体的存在的真实性和真理性,她因此而走上一条艰难、幽深的艺术之途。在后女性主义—姑且借用这个无法严格界定的概念—艺术理论中,劳拉·穆尔维极力呼吁拒绝男性对于女性身体的视角愉悦,她认为通过视觉再现,女性被构建为一种客体化的他者的过程无法避免,女性成为一种观淫的对象,被无情地物化为男性欲望的对象。这些关于男性视觉与消费欲望的分析在所多见,问题是穆尔维由此而对女性主义艺术家所产生的号召力,排斥和拒绝男性视觉快感和号召疏离男性观众成为一种力量,成为女性艺术家解构男性窥视欲望的“穆尔维范式”。②见阿米莉亚·琼斯《后女性主义、女性主义的快感和身体化艺术理论》,载唐纳德·普雷齐奥西主编《艺术史的艺术:批评读本》,易英等译,上海:上海人民出版社,2016年。那么,靳卫红在她的水墨裸体人物画中,是否也有相同的排斥快感、疏离男性观众的诉求呢?实际上,靳卫红所置身的文化环境和思想氛围完全不同于七八十年代的西方,尤其是不同于以纽约为中心的女性主义艺术运动,她完全无意于成为某种力量、范式,她对男性目光的否定性与反抗性也不仅仅是“排斥快感”那么简单。靳卫红并不否认她在两性世界之间产生孤独与渴望,她也明确地认识到“女人对这个世界的焦虑的根源几乎全部来自于与她们相对应的世界—男性世界。”③廖雯、靳卫红《就谈四个问题》。这就不是简单的“疏离”和“排斥”所能治愈的心理焦虑。

实际上,靳卫红自己对于身体、性别特征的感受和思考带有一种从骨子里面渗出来的存在主义现象学意味,她以相对朴实的语言演绎出在哲学家玄论中的那些真实理念。她说:“我对空空荡荡的身体有兴趣。性征不是我强调的,只有当身体腾空了出来,有些里面的东西才能显现出来,否则挡在人前是一些表面的东西。我更在意于一种本质状态。”“我对人际的理解比较悲观。每个人都很孤单,活在世上,很多事别人无法为你承担,只有自己。我们期待与他人交流,期待信任别人,但又无法彼此进入,也因此,我们产生不安全感、恐惧感、不信任感。这些都会成为我创作的一种情绪。”④转见杨小彦《“空空荡荡”的“本质”呈现—我对靳卫红水墨中之母题的理解》,《诗书画》2013年第2期。对此,杨小彦以现象学的角度解读“空空荡荡的身体”与“性征”与她的艺术创作的关系,简明的结论是“其实,所谓‘空空荡荡’的身体,是一具去除性征的身体,是一具缺少性别意欲的身体,因而也是一具偏于中性的身体”。而从男女交际的角度看,“几乎是,甚至完全是一种性关系了。恰恰这一点,是作为女性艺术家的靳卫红所要顽强抗拒的,而且,这一抗拒是本能的,是从身体内部散发出来的难以克制的强烈情绪”。⑤转见杨小彦《“空空荡荡”的“本质”呈现—我对靳卫红水墨中之母题的理解》,《诗书画》2013年第2期。这一从身体现象到心理现象的解读是基本可信的,那么,出现的悖论是:靳卫红需要女性身体的本质性(“空空荡荡”),她希望以这样的“身体”表达自我以及建立与世界的本真联系,因此她不断重复着女人体(并且在相当程度上就是自己的自画像)的题材,但是又力图抗拒在男权社会、男性目光中投射过来的欲望与消费冲动。她的这种坚持说明她的人生体验与这些图像之间具有血肉般的真实联系,在这些作品中铭刻着她最真实的生存体验。在这种生存体验中,女性经验无疑是她非常看重的。她说:“我从来没有嫌弃过我作为女性的身份,我一直肯定这个身份,尽管这个身份有时也造成一些困惑,但是我觉得这个身份给我很多对这个世界一种特别的体验。这个体验对我个人而言是价值很高的一个东西。”①廖雯、靳卫红《就谈四个问题》。究竟是什么样的“特别的体验”?作为女性,而且作为一位饱学、敏锐、好思的女性艺术家,源自身体、性别特征和性关系的体验无疑是极为内在的,也是刻骨铭心的。

欲望作为一种人生最内在的动机,同样不会消失在她的作品中。她描绘的裸女像不少是混合着自画像的因素,虽然在近一个世纪以来的中国女性艺术史上早有无数先例,但是在她笔墨中的她们总有一种独特的容貌与气息,使其无法被混同而忽视。她们无怨无嗔,无喜无泣,与时下女性画像中种种烟视媚行的气息绝不相类。在这些决绝地反抗男性目光的身体形象中,隐藏着一颗敏感的、容易受伤的心;在她冷峻的人体和笔墨中未始不透露出她对全然质朴、原初的女性欲望的深情回应,对全然质朴、平等的两性关系的热切召唤。

其实,如果从一个福柯研究者的角度来看,对于靳卫红固执地描绘身体和性别或许还可以有更为开放性的解读可能。对于福柯来说,性首先必须是一种经验,而不是纸上的概念和思辨,他深有体会并要告诉人们的是,性是一种可以使人与人之间产生多样化关系的力量。在福柯看来,人应该拥有一个不受约束的、放荡的身体,由此而产生身份塑造与身份认同的自由。他的所谓“放荡”的真实含义是实现身体的真正自由—通过对性欲的所有目的性的拒斥,不是沉迷于身体与性,而是超越了身体与性所获得的自由。只有站在身体与性的角度,才能更真切地理解福柯所说的“我已经决定告诉人们:他们比自己想象的要自由得多”这句话的真实含义。在性的解放与自由的问题上,福柯最容易受到的误解是他仅仅反对性压抑、提倡性解放,而福柯认为正是这种观点把反叛和争取自由的斗争引向歧途。他的真实思想是从面对性本能和对性本能的压抑机器出发,反抗压抑,但是目的不是掉进解放与压抑的循环圈套之中,而是让“性”彻底消失,让人从“性”中真正解放出来,尽管这种解放注定还是有限的、局部的。那么何谓让“性”消失?看看他关于强奸罪不应成立的说法就可以明白。他认为从原则上说,性在任何情况下都不应该受任何一种立法的制约。可以惩罚强奸,但理由只是惩罚肉体暴力:在用拳头打击面部和用阴茎插入阴部之间,并无任何区别。当然,所有的女权主义者都会抗议这样的说法,问题是福柯的宗旨是让“性”不再成为被特殊关注、被特殊消费的属性,这难道不是女权主义者们也都争取的目标吗?在这里我们不妨尝试把福柯的观点与靳卫红的女性裸体人像联系起来—把他者目光中的性的特殊意义、性的动物性本能与性的身体剥离开来,让被消费或被压抑的“性”自然地消失,这不是比许多女权主义者的对抗性立场更为深刻吗?

现在可以试图回应我在前面提出的那个问题:谁是靳卫红特别希望与之交流的读者?她所特别期待于读者的是一种什么样的目光?可以推论,如果靳卫红期待从改造对身体的审美观看方式入手,在性别关系中实现一种可以愉悦相处、可以带来新的生活美感的新形式—如果是这样的话,她的女性裸体水墨画的“艺术内核”就不会永远仅仅停留在“孤独体验”的内心情感中,而是会迈向具有公共性意义的交流。这使我很自然地想起英国社会学家安东尼·吉登斯关于“亲密关系的变革”的论述,他认为现代社会中的性、爱欲问题可以而且应该溢出个人领域的边界,成为推动建设真正的、彻底的民主化社会的动力。作为学者型的艺术家,靳卫红对于当代西方思想前沿并不陌生,虽然无法断言福柯或吉登斯对她是否有过某种内在的影响力,以上的推论的依据或许远未充分有力,但是我猜测,关于性别与身体的个人性与公共性问题应该是她长久地思考的问题。

现在我们可以回过头来重新观看靳卫红的水墨裸体人物画,重新审视她笔下的身体与性,以及寓于其中的意义的暧昧与复杂。一位作家对这些女性形象及其心理的描述颇为简练而精准:“她僵硬地站着,表情严肃,空气紧张。这是个正对着一个或许多个男人的女人,她知道这个世界仍还是男人的世界……”②贾平凹《读李津和靳卫红的画》,寒碧主编《男·女:李津 靳卫红》,第41页。一个裸体的女人,看看她的多幅《大孕妇》、《独立》,无论着衣或是裸体,表情体态的极端冷峻包裹着内心的孤独与忧伤,身体语言的高度纯化完全达到了陌生化和疏离化的审美效果。二○○九年创作的《独自》描绘了一个标准的正面而立的女裸体像,她双目圆瞪、嘴巴紧闭、双手僵直地垂交于下身三角区,站立在一小块黑色格子地砖区域上,从表情到体态都表现出对男性目光极为强烈的否定与反抗,而这幅画的标题与其他多幅《独立》的区别也似乎表达了一种孤独而反抗的强力意志。但是,在这种极端冷峻瘦硬的女裸反抗者形象之外,在《依靠》(2014年)中,靳卫红对柔情的渴望还是不可遏制地从心底流露出来。两个头裹毛巾的孕妇裸体坐在沙发上,一个正面而坐,双腿叉开,一只手拿着一支寒梅;另一个侧面而坐,双腿紧挨着同伴的左腿。她们的眼神和表情少了冷峻,端庄中略多了一点温柔。“人生长恨水长东”,这句话题写在两人正中头上,是传统诗文中对生命流逝的普遍性感慨,但是在这幅画中显然有了更复杂、更暧昧的含义:对人生的一切无奈和眷念,总是离不开肉身的感性体验,离不开源于身体内部的自我认同。二○一二年创作的《室内》,两个沐浴后的半裸女性对花,或梳妆或倚坐,浓丽的水墨大花旁的题跋是那句古老的陈言:“花开堪折只须折,莫待无花空折枝。”更是把一腔的春愁表露无遗。

在我看来,靳卫红对男性消费目光的最成功的反抗并不体现在像《独立》那种有点剑拔弩张气氛的作品之中,而是体现在这些咏叹人生长恨、春光不再的画面之中—孤独与恐惧正是因为那一脉在心底潜流的渴望与温情而显得更为尖锐而深刻,而对身体性征非常敏锐的控制与纯化使男性目光仍然无法获得任何补偿。在微温、微醉的感觉之中,靳卫红走进了女性心灵的深处,把一切源于身体的渴望、自我观照、自我眷念融化在极度纯化的图式语言之中。渴望与拒绝,冷峻与温情,在这里的确充满了暧昧—不是欲拒还迎的那种,而是思绪无限、欲说还休,是抑郁中的豁达和豁达中的自我怜惜。而且说起来似乎有点不可思议的是,中国传统水墨艺术的简澹、空灵的审美观照反而为“暧昧”这种极为内在的心理状态提供了有效的表达方式。正如她的朋友在谈论她的艺术创作时所说,“我一直迷恋艺术中的‘暧昧’感,暧昧了可以造就丰富的感觉,我觉得水墨在造就视觉‘暧昧’这一点表现力很强”。①廖雯、靳卫红《就谈四个问题》。或许这正是靳卫红在水墨传统中感到难以割舍的那种魅力所在。

孤独、柔弱之外的清与浊—潜藏在她心灵深处的《红楼梦》

早有评论家注意到靳卫红受到中国古典小说《红楼梦》的影响,但是这种分析更多是从她艺术中的孤独、柔弱着眼,而忽略了可能是同样存有的另一种影响:关于男人与女人世界的清、浊之间的分界,关于情与欲在世俗世界中遭受的扭曲与污化。

在谈到她对“健康”情绪的疏离和对一切“病态”心理与审美的拥抱的时候,她承认这与《红楼梦》对她的影响有很深的关系。她曾说《红楼梦》是她最喜欢读的一本书,《葬花吟》是最为打动她的诗;她深受感染的是孤独、伤逝那样一种持续的人的感情,“它既老亦新,每一次演绎,都令人动容”。②严善錞、靳卫红《绘事QQ谈》,《诗书画》2013年第2期。后文引用此篇者均随文注明。为什么是《红楼梦》,尤其是《葬花吟》最能打动她的情怀?余英时教授指出“黛玉葬花”的故事安排在全书中含有深意,极为重要:“我愿意郑重地指出,黛玉葬花一节正是作者开宗明义地点明《红楼梦》中两个世界的分野。……黛玉的意思很明显,大观园里面是干净的,但是出来园子就是脏的臭的了。把落花葬在园子里,让它们日久随土而化,这才能永远保持清洁。”他接着更以黛玉《葬花词》为证,在黛玉心目中最为重要的是“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。”③余英时《红楼梦的两个世界》,第46、47页,上海:上海社会科学院出版社,2002年。这是在孤独与伤逝的情怀之外的人生态度,是一种清浊分际的价值判断,《红楼梦》的真正悲剧由此而发生。

那么,在靳卫红所受的强烈感染中,除了孤独、伤逝的情感而外,是否也有对于清净与污浊这两个世界的判然区别所带来的潜在影响呢?她说:“林黛玉是孤独的,我是孤独的,人都是孤独的,虽然孤独者的身份不尽相同,孤独的来源不尽相同。我一直想在画中表现这样的一种深深的伤着的感觉。”(严善錞、靳卫红《绘事QQ谈》)这种“深深的伤着的感觉”,是否也包含有对理想的人际关系的幻灭?是否也包含有对两性世界的清浊分隔的无奈之感?尤其是联系到《红楼梦》的作者在情感体验上的经历以及在艺术创作中的重新体认,对热爱《红楼梦》的靳卫红心底里是否还存有另一种影响的追问就未必是多馀的。

余英时认为,如果从《红楼梦》所透露的“闺友闺情”不可能是作者生活的实录,但是可以承认作者大概曾经有过一段极不寻常的情感生活,用曹雪芹自己的话来说,他已是“翻过筋斗来的”人了。他在一种“无可奈何”的心境之下,重新去体认并解释这一段悲剧、缺陷的人生;当他撰写小说的时候,他已超越了具体的人生经验。④同上,第81页。从这样的角度来看靳卫红笔下的女性形象,她们似乎也正是“翻过筋斗来的”人,她们或冷漠或疏离的情态也正是对那个清浊有别的世界的无奈之感。宝玉说“男人混浊、女儿清洁”,这话本来应该由无数像靳卫红这样敏感于两性关系的清浊的女艺术家说出

来,应该有比清末画家改琦在沪上所作的《红楼梦图咏》更为哀怨动人的人物画谱把那个清、浊分隔的世界描绘出来。不妨忽发奇想,如果靳卫红以她的水墨裸体人物图式重新描绘一套《红楼梦图咏》,她笔下的宝玉、黛玉、宝钗、元春、探春、惜春、史湘云、妙玉、王熙凤、迎春等等会是怎样的姣花照水、弱柳扶风呢?

靳卫红 百合

或许在靳卫红的笔下,宝玉可能更像女孩子,因为他是出于“浊物”而有清洁的性情,在他的身上可以泯去靳卫红对于男性目光的反抗与排斥;而对于黛玉,则可以把她为之着迷的病态美通过极度柔弱而富有韵味的线描勾画出来,她的柳眉杏眼和弱不禁风的样子可以很好地诠释了女孩子的水清玉洁。

靳卫红 拈花

当然,《红楼梦》对人生际遇和人性中掩抑之情的精妙体察和多方关照,其繁复而细腻的人、景、物之描摹,远不是寥寥几笔水墨所能比拟的。在靳卫红的水墨人物画中,只有那些形单影双的大、小女人,丰乳肥臀的孕妇,一律的人面冷淡如霜,体无蒲柳之姿,她们是靳卫红心目中至清至简、至淳至朴的自我镜像。她们既无意装扮为虚幻的欲望,也无心伫立于水湄顾影自怜,但是无论如何枯槁或如何丰盈,仍然掩藏不住那些如游丝般轻升的款款幽情。靳卫红说:“我最想表现的还是一种内心的困乏和精神的无力。”但是她马上把这种表现的欲求归结到笔下的水墨线条,这固然是真正的艺术家言,但是也有可能阻隔了通向心灵的“困乏”的另一条精神通道。“有一时期,我着迷于软弱无力‘游丝描’,这种线条与自己的心情特别相契。但与传统的‘游丝描’不太一样,我的线条软、弱,有点病。”(严善錞、靳卫红《绘事QQ谈》)说到“病”的审美意境,我总感到在她笔下的水墨女性轻轻地罩着一层淡淡的“物之哀感”,或许就是从前在川端康成的小说中曾经体会的,不知道靳卫红是否也曾耽溺于其中那种诗意的感受。

靳卫红似乎在有意无意之间在她笔下那些女像之间建构出一片与男性世界判然有别的乐土,在那里可以无视传统的男性的凝视目光,在勾画点染之间呈现出真实之我与自由之我的本真形象。她所欲揭示的是以女性身体作为自我观照的镜像,可以倒影出外在世界与人际关系的清纯与污浊。这与《红楼梦》这部文学巨著对靳卫红所产生的情感与思想上的吸引力应该是有内在关联的。

形相·趣味·传统—未有穷期的探索

在展览中初看靳卫红作品的时候,我首先是被她自觉地、有意识地拒绝滥用正宗美术教育科班出身的写实主义修辞技艺和笔墨技法所吸引。当时我想到的是,能够如此自然地抹去那些很容易浮泛在表面的专业出身的痕迹,这有点像是武林中的高手,是古龙和温瑞安笔下的掌门宗师。我知道这是一种返朴归真的任性,而任性历来就是不古不今、不生不熟、不执不弃。由真正的专业而做到貌似业馀,这是很高明的任性,再往前就是很高的境界。

同时,她也十分警觉地拒绝故作生涩甚至丑画的做派。当然,她完全无意站在反技术主义的立场上为“素人”艺术大唱廉价的赞歌,她很直率和明确地说:“完全的素人作品,我觉得不靠谱。这种成功就靠一点直觉,这太不可靠了!像儿童画、农民画,一旦他们发展了理性,就全完了。我不会给这些画太高的评价。”(严善錞、靳卫红《绘事QQ谈》)在她看来,技术性不是是否应该抛弃的问题,而是如何把一切技术性的考量都真实、自然地放在意境与心手相随的书写状态中进行把控。靳卫红自己对此有明确的认识:“从技术上来说,我想表现一些我们在过去的绘画史中并不熟悉、甚至可以说被认为的‘败笔’,构图上也不求完整,有‘半画’的感觉。我非常反对炫技的画法。这败笔是我自己信手拈来,也是直接从对象那儿感受到,当然这对象常常是自己。我对自己的观察,常常意识不到,但画画的时候会突然清晰。当然,这样画,也是想破破‘习气’,画得太久的人,手上常有习气。”(严善錞、靳卫红《绘事QQ谈》)要破除习气,除了要在思想上有深刻的认知,也需要在笔墨之间有深厚的功力化繁为简、化熟为生、化甜为涩,是很不容易做到的。

但是,靳卫红的确是冰雪聪明,她通过对伟大的传统论述中的笔墨之“病”的辩证反思而使自己找到一条极为独特的幽径,得以潜行在传统与当代之间。她说在传统画论、书论中的那些禁忌,如饶自然《绘宗十二忌》、李溥光《雪庵八法》的中“八病”,到黄宾虹的“忌尖、忌滑、忌扁、忌轻、忌俗”,“恰恰这些禁忌是别开生面之地”。评论家严善錞敏锐地指出:“你对笔墨的‘病’的追求,与表达你自己内心中的‘病’倒是很一致。这种比附,其实也就是一种‘通感’。不过,你画中的人物形象也确实画得很‘病’。”(严善錞、靳卫红《绘事QQ谈》)靳卫红的回答是:“大概我从来没有喜欢过非常‘健康’的东西,受中国诗词的一些影响,认同人生不圆满。一切‘殇’都令我感动。痛苦的力量比快乐的强悍。这样的心理影响到我的审美趣味。”从这里可以回到上面所谈到《红楼梦》对她的影响,也可以从“病态”之美追寻她在笔墨中的探索路径。实际上,这就是艺术家总会遇到的如何选择传统、如何在传统中与当代对接的问题。靳卫红跟随着自己独特的问题意识而选择传统,在传统与问题的结合点上探索自己的道路。正是在这里,靳卫红发现了一种迴异于时流的水墨艺术话语,其平淡、清绝的面容所向,正是那般幽深与璀璨的文化传统。

在这样的面对传统的自觉意识引领下,靳卫红对如何在传统中选取的心仪对象颇有自得之明。如对金农的喜爱是因为他的画“非常本质,非常朴素”,喜欢关良是因为他的“拙”,尤其是对关良的解读,无妨就看作是她自己的夫子自道之语:“关良对我的启发就是他始终能从对象中找到一些新的感觉,时刻都保持着手上的一种陌生度,避免流于习气。他的用笔与造型不同于传统的那些程式,常有‘破’感,不由你多打量,更加有‘看头’,他用的招就是我们常常谈到的那个词—‘生’。”(严善錞、靳卫红《绘事QQ谈》)她的“生”就是生涩、陌生,也与随性、稚拙有关联。但是,她所追求的生涩、陌生与所谓的素人画的拙、生完全不是一回事,不可同日而语。

在林风眠与关良之间,靳卫红由衷地选择后者,在这里已然显示出这位女艺术家关于趣味的向往、深思与坚定的认同。其实林风眠当然也有他的趣味,而且在这种富有包容性的趣味中可以为后来者提供多种的发展可能。与他相比,关良的路径显然更为独特,其趣味的向度相对逼窄,在审美体验的难度上也提出了更为内在和更为复杂的要求。关良的造型、笔墨的独特性是紧密结合的,两者都同样具有稚、拙、生的旨趣,只有这样才能蹑影追光般地勾画出中国传统艺术中的那种言难尽意的神韵。

在笔墨与形体的技术因素方面,她也有过相当明晰的自我解读:在中国画的“形相”观念而非来自西方的“体积”观念中理解与描绘对象,在这种描绘中要强调用笔和情绪的表达。她有一段话说得非常具体,值得摘引于此:“我比较用心于人体各部位的关系,比如腰与臀部之间的形相。我们这些受过学院教育的人最大的毛病是讲准确。画模特儿,你可以研究一下这两个形体之间的穿插关系,但整个人体的动态与人的情绪的表达就需要你活的反应了。这种活的反应,就是中国绘画里最为强调的核心。你看梁楷画的《泼墨仙人》。就我来说,比较关注那种消极一些的情绪,我从人物的情绪上来处理这种形体关系,所以,我不交代它们的前后关系,也不一定符合透视和比例,而是一笔笔勾勒,并将这种情绪融入进去,最终传递气息神韵。这是中国人的造型观念,比如贯休、金农的人物。并不因为它们失去了体积而显得单调,因为它制造了另一种乐趣。看明清的一些小说插图,虽然线条不如绘画那么丰富,但人物的形相,非常耐看。”(严善錞、靳卫红《绘事QQ谈》)这是形相、趣味与传统的统一,也正是我们今天的“中国画教学”中最容易被忽视的修养功夫。

在写于二○○八年的一篇文章中,她谈到自己曾经做过的与传统决裂的失败尝试,主要是因为在传统的压力中感到窒息,从而怀疑自己艺术的存在价值。由此而产生抛弃一切用笔和一切程式的尝试,她希望获得的是“摆脱共性,寻求个性,异想天开地要表达零经验的东西”。她说:“我需要别人站在自己的作品前无法立刻判断优劣,也就是他们调动不起以往的经验,让经验作废。”说实话,我至今仍然高度评价她的这种想法,我认为这是真刀真枪的决裂与探索。虽不能至,心向往之,无论如何,这是所有超越经验的审美主义者心中所有以及无法忘怀的目标。当然,“这个试验最终未能成功,这个要求提得太高,没有零经验,任何经验没有对应者,它是无效的,我们的实验也许只是古人经验的延续,充其量可能是一些填补。如果你还不打算放弃水墨的方式,你只好尊重它的特性。我也领悟到,对文化特性的理解有助建立自身的文化身份,有了文化身份,你才可能与别人交流。”①靳卫红《水墨文化特性及其当代性表述的问题》。这些话说明了思考的成熟,关于文化传统的自觉意识总是使思想者无法轻言离弃,而代之以敬畏与尊重。

在艺术史上固然不乏在题材、手法、风格上一以贯之的艺术家,但其个中因由恐怕各有不同。现在我们或许可以设想的问题是,靳卫红是否会持续这种画风?或者说她为什么要持续或不持续?是否会有那么一天,就像贾雨村重游智通寺,看见当年寺门旁那副破旧对联只剩下“眼前无路想回头”的依稀字迹,她会在这条艰辛的路上见歧途泣而返之?

口头上的回答可以很率性、很出彩,但是真正的深思所得却来之不易,尤其像她这种理性的、不乏学究气质的艺术家,她断然不会轻率易帜、贸然转舵。未来的路应该通向哪里?这不是一句“答案在风中飘”就可以打发的。然而,她如果坚守的话,那也不是重复、刻板和盲目的,更不会是在艺术市场的生产机制下的逐利惰性,而是在坚守中向着传统文化与当代生活的真正有价值的接驳点持续探索下去。是否持续下去,与状态有关。她自己说:“状态也是很难说清楚的东西,跟气息类似。但我觉得你观察得对,一个长期相对稳定的持续的状态会帮我将问题考虑得清楚些。我想从我自己而言,保持一个状态也是一件不断自觉和选择的事情,也需要克服一些事情的决念。”②廖雯、靳卫红《就谈四个问题》。这是很清醒的自我认识。

以新时代知识女性的自觉与自矜,以这么多年在艺术事业中的历练,她无需以世故之心面对圈里圈外的世界。尽管随着年岁的增长,谁都难免时有“少年子弟江湖老”的心绪偶尔浮泛,只要她对于念兹在兹的水墨艺术不改初心,一切仍然会自然生长。在一个文化断裂、精神委顿、人心浮奔的时代中,所有严肃的运思者和艺术家注定要承担命运中无法挥去的忧思。

或许我们需要有一位像马丁·盖福特(Martin Gayford)这样的艺术评论家、作家,在他的《黄房子:凡·高、高更及在阿尔的混乱九星期》、《恋爱中的康斯坦布尔》、《蓝围巾男人:为卢西安·弗洛伊德作模特》等著作中,读者不难发现盖福特尤为擅长在与艺术家的日常交谈中揭示其创作观念、精神气质等内心世界,他的丰富学识和敏捷思路总能诱发着对话者上路。靳卫红如有幸遇上这样的评论家,将是艺术界和读者的福音。

靳卫红 独坐

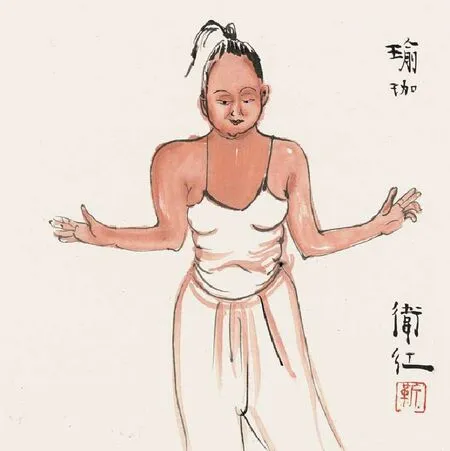

靳卫红 瑜伽

靳卫红 一往而深

靳卫红 春信图

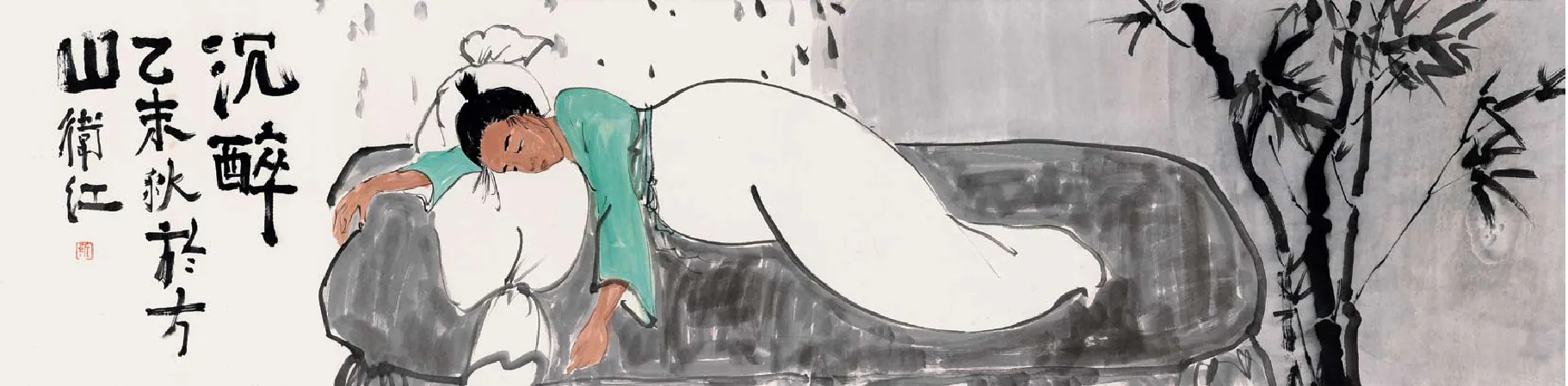

靳卫红 沉醉

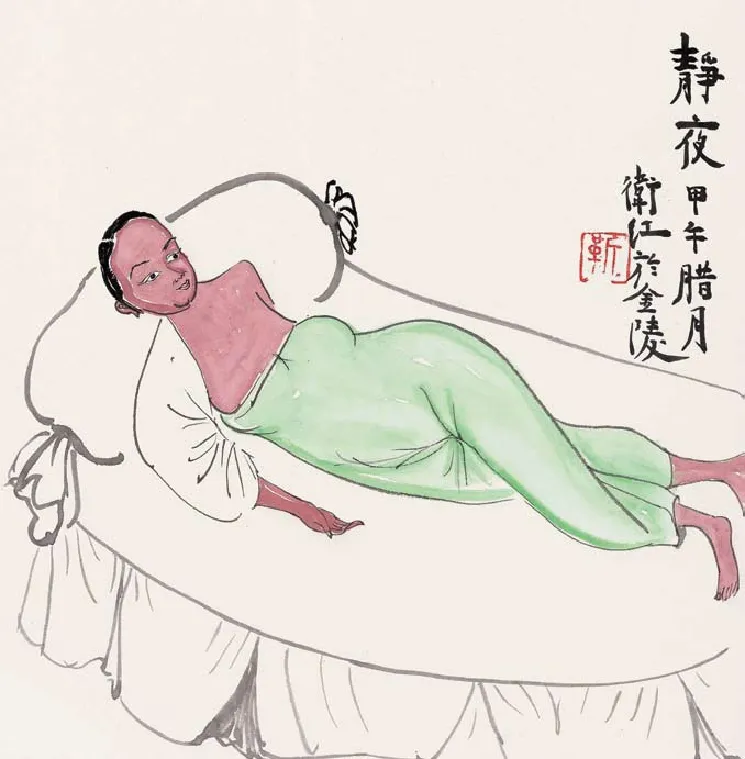

靳卫红 静夜