缩略、滥觞与同化:传媒语言符号的欧美哲学传统

丁文,焦爱勇,戴黎黎

(湖南文理学院外国语学院,湖南常德 415000)

缩略、滥觞与同化:传媒语言符号的欧美哲学传统

丁文,焦爱勇,戴黎黎

(湖南文理学院外国语学院,湖南常德415000)

索绪尔二元对立的结构主义符号学架起了传统语法、历史语言学与现代语言学的桥梁,皮尔斯符号学颠覆了索绪尔语言符号研究的社会性传统,深化了巴尔特三维符号学思想,从实用主义哲学、范畴论和逻辑学研究自然符号体系。莫里斯符号学同化了卡尔纳普逻辑句法学、奥格登和理查兹经验主义语义学,符号研究泛化引发人类文化研究焦虑。自然文化语符学让语言符号研究回归本源。系统回溯欧美语言符号哲学传统有助于遏制图符泛化时代传媒语言符号研究的主题焦虑与滥觞。

符号学;传媒语言符号;哲学传统

科技的突变孕育催生了层出不穷的人文学科理论思潮,但无论是从器物时代到电子时代的极大跨越,还是在以数据为信息载体的今天,没有任何一个研究对象如同语言符号一样受到如此悠长而又持久的关注。正如马克思所言,语言符号是“思维本身的要素,思想的生命表现的要素”[1]。

一、形散与缩略:传统语法与历史语言学回溯

文明初期,人类对语言符号的记载以岩画、陶刻等形式离散四方。文字产生后,各民族对于语言的研究散见于各种文献。此后的研究集中浓缩为传统语法与历史语言学两个方面,前者奠定了语法基本概念和基本结构的基础,后者启迪了现代语言学并为美式语言田野调查研究提供了方法论。公元前600—前300年以帕尼尼(Pānini)为代表的印度语法学者探讨了词的性质和意义,其突出成就表现在对发音部位和发音方法做了精细的观察和描写,语音学和音位学研究达到了时代高峰,为19世纪历史语言学的研究和发展奠定了坚实基础。从公元四五世纪开始,古希腊、古罗马语言学家们对语言符号做了大量的先驱研究。柏拉图以意义为基础将词划分为主词与述词两类,亚里士多德则分为主词、述词与连词三类。狄俄尼修斯·斯拉克思第一部系统的希腊语法《语法术》(TechnéGrammatiké)采用了意义和形式兼顾的标准,首次从语法的角度划分出了名词、动词、分词、代词、介词、冠词、副词、连词等词类,由此奠定了语法的词本位思想。古罗马语法以瓦罗的语法巨著《论拉丁语》(DeLinguaLatin)为代表,在希腊语法传统的基础上,研究了词源学、形态学和句法学。尽管瓦罗混淆了历时和共时语法,但对派生和曲折构词法的区分是他对词源学的贡献。在形态学方面,瓦罗把拉丁语词汇划分为四大类:有格变化的名词和形容词、有时态变化的动词、格与时态都有变化的分词以及无格与时态变化的副词。瓦罗区分了时态和体态,划分出了过去进行、过去完成、一般现在、现在完成、一般将来、将来完成、过去被动、过去被动完成、现在被动、现在被动完成、将来被动、将来被动完成等12种彼此关联的时体形态。

受经院哲学的影响,思辨语法用逻辑化的语法规则为语法规则提供哲学和逻辑解释,并证明语法结构反映了现实结构和人类理性,即语法的逻辑化。思辨语法学派认为“符号”词是沟通人的心智和指称事物之间的状态,句子结构表达了外部客观世界存在的方式。语言的表达包括意义(signification)、假设(supposition)和名称(appellation)。思辨语法关于事物本身存在方式、精神理解方式和语言表达方式的“三种方式”理论成为当代语言哲学“三个世界”、当代认知语言学“语言三域”等理论的源泉,并对17世纪的普遍唯理语法和20世纪的转换生成语法有重要影响。

基于笛卡尔的理性主义,唯理语法认为,人之所以能够学会并创造性地使用语言,完全是由于人脑中具有某种天生的、内在的抽象机制。唯理语法代表作波尔·罗瓦雅尔修道院的《唯理普遍语法》通过对比研究发现,各种语言有大量的相似之处。在思辨语法的启示下,他们认为必然存在着某种基本的、普遍的语言规则,语法学家的任务就是找出普遍法则。不同于思辨语法,唯理语法更关注广泛的语言素材。

文艺复兴时期,民族意识的觉醒催生了民族语言研究,基于自然科学实验和分析法的经验主义催生了速记学、语音学和密码学,强调语言的差异和变化的描写。基于理性主义哲学的普遍唯理语法致力于寻找语言的普遍规律,认为理性决定语言的结构,人类的理性和思维是一致的,普遍语法规则构成了不同语言的共性。文艺复兴到18世纪的经验语法和唯理语法都为19世纪的历史比较语言学和普通语言学以及后来的语言学发展奠定了基础。

随着哥伦布1492年发现美洲新大陆,欧洲科学旅行探险热兴起,宗教的广泛传播促使相关学者认识到搜集调查世界各地语言材料的必要性;语言学家从生物学研究中引入了历史比较法追溯人类语言的起源和演化问题,由此催生了近代语言学——历史比较语言学。拉斯克(R.Rask)最先找出亲属语言基本词的语音对应规律,确定语言的亲缘关系。德国的格里姆(J.Grimm)确定了希腊语、哥特语和高地德语之间的语音对应关系,即“格里姆定律”(Grimm’s Law)。葆扑(F.Bopp)将梵语和欧洲、亚洲的几种其他语言——禅德语、亚美尼亚语、希腊语、拉丁语、立陶宛语、古斯拉夫语、哥特语、德语等进行对比,发现远离欧洲的梵语既不是拉丁语、希腊语或其他欧洲语言的母语,也不是由其他语言演变而来,梵语和其他语言都源于共同的原始语言且保存更多的原始形式。施莱歇尔(A.Schleicher)提出了语言谱系理论,创造了印欧语的谱系树形图,构拟出原始印欧语的语音系统和语法系统。青年语法学派提出“语音变化规律没有例外”,并用“类推作用”解释例外现象。舒哈特(H.Schuchardt)“地理变异论”认为,各种方言之间并没有一个明显的界线,所谓“方言”的分布区域无法确定,并提出语言成分的混合是常态,没有混合过的语言是不存在的,变异是语言的本质。施密特(J.Schmidt)的“波浪理论”(wavetheory)提出语言特征会互相渗透,其传播方式像波浪一样,以同心圆的形式向外传播的观点。温克(G.Wenker)调查莱茵河流域的方言发现,方言之间真的没有明显的界线,每一个词都有自己的方言界线。日叶隆(J.Gillieron)通过在法国建立了639个调查点画出了著名的方言地图——《法兰西语言地图》(AtlasdelaFrance1902—1910)。

二、聚合与离散:结构主义语言符号学的贡献

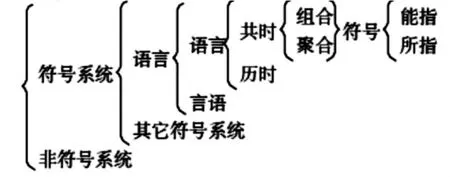

在传承历史语言学的基础上,索绪尔独树一帜,跳出了往昔研究过分关注语言细节的窠臼,从共时的视角探究语言的普遍规律和本质,成为了现代语言学与符号学的创始人。索绪尔符号学观点的中心是二元论(dichotomy),如图1所示:

图1 索绪尔符号学观

索绪尔首先将符号系统和非符号系统(文化、社会、政治等)分开,进而将符号系统二分为语言和其它符号系统。语言符号分语言(Langue)和言语(Parole),语言指整个语言系统,控制所有话语的规则,言语指任何一种话语。索绪尔主要侧重语言的研究,又将之分为历时性和共时性研究。索绪尔摒弃历时研究,注重共时研究,从组合和聚合两个维度梳理语言结构,语言符号由能指和所指构成,能指和所指体现了语言符号的任意性原则——语言符号是任意的,线性特征是语言符号独有的特征。这几组二元对立的概念构成了索绪尔的语言符号观。索绪尔指出:“能指属听觉性质,只在时间上展开,而且具有借自时间的特征:(1)它体现一个长度;(2)这长度只能在一个向度上测定;它是一条线。如在口语中,我们说完一个字或词,才能接着说下一个,不可能同时说出两个。在书写时,只能逐字逐句地写。”[2]同时,索绪尔认为,语言符号具有不可变更性,即语言符号与其所指代的事物是约定俗成的,个体没有改变语言符号的能力。这是语言符号社会性的具体体现。

索绪尔“创世纪式”的语言符号学理论的价值和影响是不言而喻的。伴随着20世纪早期“索绪尔式语言学”迅速成熟,30年代布拉格学派、50年代哥本哈根语言学会、60年代巴黎学派的建立和发展,使得结构主义符号学体系在60年代屹立于欧美人文科学研究之颠。索绪尔组合关系和聚合关系理论被应用到社会文化、社会习俗的研究,形成“结构主义社会学”或“结构主义人类学”。由叶尔姆斯列夫(L.Hjelmslev)发起的哥本哈根语言学学派的语符学(Glossematics)理论将语义抽象出来,力图通过成素和关系来说明语言的内在结构,以经验主义和演绎法对语言“系统—篇章”作序列切分,以实现人文学科和自然科学的联姻。Glossematics在20世纪70年代后期受到系统功能语言学派代表韩礼德的大力推崇[3]。

罗兰·巴尔特符号学研究深得索绪尔学说的精髓,并且对其符号理论做出了创造性的发展。巴尔特把索绪尔二元语言符号理论拓展为三维系统,欧美符号学研究由此进入“三维时代”。巴尔特认为在大多数符号系统中,“语言”是由决策集团制定的,符号学系统包括物质、语言、实用三个层面,符号包括能指、所指、意指三种功能,语义是意义与价值双重制约的结果。《神话集》是巴尔特符号理论的实践操作,从传播符号的角度对中产阶级或资产阶级意识形态进行文化批判,揭露了法国大众传媒为自身目的暗中操纵代码创造“神话”。巴尔特这种对意识形态的符号学分析被吸收到传播学研究中,成为其批判学派的重要支撑理论。

三、颠覆与滥觞:非语言符号研究的图符扩张

作为索绪尔结构主义语言符号学的反叛,皮尔斯符号学颠覆了索绪尔语言符号研究的社会性传统,转而倾向于自然符号体系研究,由此造成了符号研究的滥觞,语言学与符号的研究渐行渐远。皮尔斯理论体系体现为“符号(sign)——对象(object)——解释项(interpretant)”的“三元结构”。符号第一性,对象第二性,解释项第三性。皮尔斯认为,符号并非都具有象征性、语言属性或人为性。符号指代对象是一个符号或符号解释项的主体内容,二者并非映射关系。皮尔斯从符号载体的属性、符号与所指对象的关系、符号与解释项的关系三个维度分类符号,共得到3×3×3=27种符号(见表1):

表1 皮尔斯分类符号

解释项不仅是符号的词义,更是符号的自然延续。广义的解释项是解释者思维、心理、意识等精神层面的反映。解释项包括直接解释项(immediate interpretant)、动态解释项(dynamic interpretant)和终极解释项(final interpretant)。直接解释项是把符号产生时的具体伴随情况排除在外后符号所有显而易见之处。动态解释项具有某种现实性,是对符号具体语境或社会化环境的某种阐释。动态解释项产生于解释活动,解释结果的动态性特征是人类认识的渐进性和差异性的结果。终极解释项是阐释者对符号产生的完整印象,是“符号经过充分考虑后每个解释者注定都会得到的解释”[4],具有终极性特征。皮尔斯心目中的终极解释项就是标准解释项(normal interpretant)。当然这只是一种理想化的模型,因为对符号进行完全充分认知并形成一致的终极意见是不现实的。从符号到对象客体再到解释项,构成了符号认知的相对完整的一个过程——符号过程,这是一个可以延续、发展、递进的开放过程。皮尔斯认为,只有当符号解释项成为了一种惯例(rule)或习惯(habit),终极解释项才会实现。符号解释的动态性决定了符号的无限性:每个解释者都能在头脑里形成一个解释项去诠释同一个符号,这个未定的解释项又会成为第二个符号代表项,从而又由另一解释项继续诠释下去,如此反复循环,永无止尽。这就是皮尔斯著名的无限意指活动(unlimitedsemiosis)理论。

郭鸿(2004)认为,皮尔斯符号学以实用主义哲学、范畴论和逻辑学为基础,是一种“泛符号论”,是研究一切事物的意指作用的科学[5]。皮尔斯的三位一体符号观是认知的、交际的符号观,它研究人怎样通过无限的、以人的解释为中心的符号过程——一个动态的认知过程来接近客观真理,其目的在于阐述哲学的基本问题——思维与存在的关系,属于认知符号学[6]。

皮尔斯符号研究对形而上学、现象学和范畴理论进行的创造广受社会科学界的瞩目,他的学说对现代逻辑、符号学、指号学、世界语义学、科学哲学、数学哲学、语言哲学以及心灵哲学等都影响深远,皮尔斯的推理“三分式”——演绎、归纳和设证(abduction)在艾柯的一般符号学中得到了深入的研究。

莫里斯认为:“在完全符号学意义上,一门语言是任何一组主体间的符号形体,其用法由语形规则、语义规则和语用规则决定。”[7]“实义符号”包括识别符号、指谓符号、评价符号和规定符号,实义符号和形式符号的意指方式彼此互补、联结组成的复合体(或符号复合体的组合)称作为“符句(ascriptor)”,符句和符号意指方式类型彼此对应。莫里斯规定了符号的四大用途:“信息(informative)”“估价(valuative)”“促动(incitive)”和“系统(systemic)”,把它们与符号的指谓、评价、规定和形式四种意指方式匹配,形成了多达16种话语类型:科学话语(指谓—信息)、神话话语(评价—信息)、技术话语(规定—信息)、逻辑—数学话语(形式—信息)、小说话语(指谓—估价)、评价—估价话语(诗的话语)、政治话语(规定—估价)、修辞话语(形式—估价)、法律话语(指谓—促动)、道德话语(评价—促动)、宗教话语(规定—促动)、语法话语(形式—促动)、宇宙论话语(指谓—系统)、批评话语(评价—系统)、宣传话语(规定—系统)、形而上学话语(形式—系统),为话语批评、语用学、修辞学、传播学、数理逻辑等学科的研究拓展了视野。莫里斯在皮尔斯符号学的基础上整合了卡尔纳普的逻辑句法学、奥格登和理查兹的经验主义语义学,实现了符号学的多学科对话与融合。

四、重构与同归:自然文化语符的哲学对立统一

艾柯基于叶姆斯列夫的多重二元符号论,将皮尔斯符号理论中的“解释符”拓展为表达、内容、解释符三位一体的符号模式。艾柯承接皮尔斯解释符和试推法,提出了符号生成理论:解释符是符号衍义的必备存在,试推法是符号意义生成过程遵循的方法。通过将解释符和试推法应用到符号意指与交流的动态过程,艾柯推进了一般符号学认识论在文学实践领域应用的可能。

在艾柯看来,叶姆斯列夫的多重二元符号论在形式、内容与质料三个维度拓展了索绪尔的能指与所指二元对立实体。叶姆斯列夫把符号细分为表达层与内容层,认为符号产生的前提是表达层与内容层形成相互映射。艾柯把表达层命名为语形系统,内容层命名为意义结构或“语义场”,同理,符号产生与语形系统、语义场彼此映射。“符号场”是艾柯用以说明符号运行过程的重要概念。艾柯不失时机地引入了皮尔斯的解释符概念和过程,将他的符号学理论建立在一个百科全书“表达—内容—解释符”三位一体系统中。与此对应的二元符号模式艾柯则比喻为词典,词典中能指对应的词项是表达层,所指是内容层——定义,二者构成组织性较强的二维结构空间;而百科全书式的三元符号模式是一个多元开放的立体空间。“盲目是唯一的(局部的)生长方式,而思想就意味着探索征程。这正是我们感兴趣的迷宫类型,它代表了一种可自我调节性符号学假设的百科全书式分析模型(Q模型)。”[8]在此系统中,解释过程赋予语义联系动态感,“试推法”贯穿符号意义生成过程,“试推法是对一套意指规则系统进行试探和冒险追踪,此系统使符号获得意义”[9]。符号意义的试推性解释借助于其他参照物——置身于不同语言、社会和历史文化的各种符号组成的“场”,整个过程犹如古希腊米诺斯迷宫、巴洛克式近代迷宫和现代根茎迷宫。但是,艾柯式的过度诠释存在着将生活本文诠释、科学本文诠释与文学本文诠释混为一谈的倾向。

巴赫金视野中的“狂欢”是对社会、宗教、伦理、美学、文学等级、规范的颠覆,打破了文学体裁的封闭性,动摇了单一文化的垄断地位,使各种亚文化、俗文化与官方主流文化的二元对立日益模糊含混,使众多难以相容的因素奇妙地结合在一起,使其在对立、碰撞、冲突间又相互渗透、交流与对话,达到同时共存、多元共生[12]。

当代社会高度符号化甚至泛滥,个人身份符号化,社会信息图符化,符号生产超过物质生产,符号消费远超物质消费,因此对符号的研究呈现出“泛符号学论”(pan-semiotics)。“符号就其哲学本质而言,是人类在特定关系中创造出来的用以指称对象、表达思想、进行交往的某种功能性、工具性存在。”[13]但是,符号研究的泛化甚至异化引发人类文化焦虑,过剩的图符文化挤压了实体文化空间,造成了语符理解的迷失和目标选择焦虑。追踪欧美符号哲学本源,是避免现代传媒时代语言文化主题焦虑与主体缺失的利器。

[1]马克思.1844年经济学—哲学手稿[M].北京:人民出版社,2000:90.

[2]索绪尔.普通语言学教程[M].高明凯,译.北京:商务印书馆,1980:106.

[3]丁文.传媒语言学概论[M].上海:上海交通大学出版社,2014:62-65.

[4]Peirce,C.Sanders.Semiotic and Significs:the Correspondence between Charles and Victoria Lady Welby[M].Ed.C.S.Hardwick Bloomington:IndianaUniversityPress,1977:120-123.

[5]郭鸿.索绪尔语言符号学与皮尔斯符号学的两大理论系统的要点[J].外语研究,2004(4):1-5.

[6]郭鸿.从西方哲学逻辑范畴体系的演变看西方符号学和语言学的发展[J].符号与传媒,2012(1):132-167.

[7]Morris,C.William.Foundations of the Theory of Signs[M].Chicago:TheUniversityofChicagoPress,1938:35.

[8]EcoUmberto.A Theory of Semiotics[M].Bloomington:IndianaUniversity Press,1976:12.

[9]EcoUmberto.Semiotics and the Philosophy of Language[M].Bloomington:IndianaUniversityPress,1986:325-326.

[10]巴赫金.马克思主义与语言哲学[M]//钱中文,编.巴赫金全集:第二卷.石家庄:河北教育出版社,1998:77.

[11]巴赫金.陀思妥耶夫斯基诗学问题[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1988:190.

[12]夏忠宪.巴赫金狂欢化诗学理论[J].北京师范大学学报,1994(5):74-82.

[13]万资姿.符号之哲学本质探析[J].湖南文理学院学报(社会科学版),2008(6):50.

(责任编辑:沈红宇)

Abbreviations,Deviation and Assimilation:The Evolution of Media Language Semeion in Euro-American Philosophy

DING Wen,JIAO Aiyong,DAI Lili

(CollegeofForeignLanguages,HunanUniversityofArtsandScience,Changde415000,China)

The dichotomy of Saussure’s structuralism semiotics bridges traditional grammar,historical linguistics and modern linguistics.Based on the pragmatic philosophy,category theory and logic,Pearce’s semiotics deviates Saussure’s social tradition and develops Barthes’3D semiotics.Morris’semiotics integrates Carnap’s logical syntax and Ogden and Richards’empirical semantics.Pan-semiotics worries human culture studies. Glossematics brings semiotic studies back on the track.The retrospect of the development of semiotics in Euro-Americanphilosophyhelpstocurbthemeworriesanddeviationofsemioticsinthemultimediaera.

Semiotics;medialanguagesemeion;philosophical tradition

H0-09

A

1674-9014(2016)06-0104-05

2016-09-22

湖南省社会科学基金项目“媒介融合时代世界语系缩略语渗透研究”(14WLH31)。

丁文,男,山西浑源人,湖南文理学院外国语学院教授,研究方向为传媒语言学;

焦爱勇,男,湖南石门人,湖南文理学院外国语学院讲师,研究方向为认知语言学;

戴黎黎,女,湖南常德人,湖南文理学院外国语学院助教,研究方向为理论语言学。