食品安全的网络化治理:美国经验与中国路径

■李 静

食品安全的网络化治理:美国经验与中国路径

■李 静

为应对当今社会的复杂形势,强调互动沟通、平等协商的网络化治理理论应运而生,并在美国被运用于治理食品安全问题。美国通过治理机构间及治理全过程的多维网络建构,成为世界上食品最安全的国家之一。正受食品安全困扰的中国可以借鉴美国成功经验,充实网络参与主体间的信任存量,促进规范信息的交流共享,推动网络主体的诱导动员,实现食品安全治理中国路径的范式重构。

食品安全;网络化治理;美国经验

李 静,南京大学社会学院博士后。(江苏南京 210023)

一、前言

在当今社会,集权主义被抛弃,组织的边界被打破,政府面临的治理任务日益复杂。传统官僚制强调专业化分工及部门界限,以行政命令与组织管控为主要手段,突出组织内上下级之间的层级节制,注重内向且略显保守的行政文化,这必然会因无法应对复杂而现代的跨域问题而被时代无情抛弃。[1](P6)因此,引入市场竞争、私有化、顾客导向等成为公共行政领域的研究热点。自20世纪90年代以来,由公共组织、经济组织、社会组织及个人等多元主体构成的治理网络成为公共产品供给的主要方式,治理问题不再关注传统官僚制而是转向关注网络关系。

斯蒂芬·戈德史密斯和威廉·D.埃格斯认为,以层级节制为典型特征的官僚体制将被崇尚合作、伙伴关系的网络治理新模式所取代。[1](P6-21)网络化治理是基于连接第一部门、第二部门、第三部门及个体之间网络结构的一种治理形式,是特殊治理模式与特殊网络形式的结合。[2]近年来,国内学术界亦对“网络化治理”给予了相当多的关注。陈振明教授最早对“网络化治理”的概念进行了界定,认为“网络化治理”是“为实现与增进公共利益,政府部门与非政府部门等众多公共行动主体彼此合作,在相互依存的环境中分享公共权力,共同管理公共事务的过程。对政府部门而言,治理就是从统治到掌舵的变化;对非政府部门而言,治理就是从被动排斥到主动参与的变化。”[3](P82)

这一全新的治理模式追求主体通过网络关系的构建和合作机制的完善,充分实现对于权力的分享以及对于公共事务的多元参与及合作共治,“矛盾纠纷的解决路径不再局限于司法手段,而是通过交流沟通及自愿协商谈判”[4],最终达致其终极目标——公共利益最大化。简言之,“网络化治理”就是超越了传统官僚制下单向的权力线,在这之外再建立起一种以合作伙伴及互动行为为基础的行动线。也就是说,这一网络架构的建设并不局限于政府部门间的合作,而是强调政府部门与社会组织之间充分而有效的公私合作,追求的是一种良好公私伙伴关系的建立。这些网络治理的结构构成不再围绕政治立场,转而关注公共部门、私人部门及社会组织等各成员的专业所长。[5]在这一网络架构中,“政府是公共价值的促动者,企业是公共价值的创造者,非政府组织是公共价值的提供者,公民个人是公共价值的实践者”[6]。本文将以网络化治理为理论视角,探寻美国食品安全治理的成功经验,以期为完善我国食品安全治理模式提供有益借鉴。

二、食品安全网络化治理的美国经验

网络化治理不同于传统官僚制及其他治理类型,其以有效激发公共组织、私人组织、社会公众的能动性为目标导向,通过理性协商来促使他们在制度化的网络治理架构中实现自治。[7]美国正是在食品安全领域有效推行网络化治理,使得其拥有了世界上最安全的食品。

(一)治理机构之间的多维网络

作为世界上食品最安全的国家,美国食品安全治理机构功不可没,从最初由州和地方政府担任主要负责机构,发展到目前联邦及州政府联合监管,并构建了联邦、州、地区相互独立且密切协作的、覆盖全国的三级立体监管网络。网络结构最容易出现的弊端就是利益纠缠,争权诿责,互相扯皮,以致治理效率低下。要解决这一顽疾,就必须在明确责任分工的前提下,实现各网络参与主体的充分协作,美国食品安全治理网络很好地体现了这一点。

联邦层面相关部门基于治理网络的合作。美国构建了由三个主要部门、四个协助政府部门、两个支持机构以及六个协调组织构成的治理网络。

三个主要部门分别是:美国农业部食品安全检验局,主要负责保障除野味肉以外的所有肉类及蛋类安全,以及对联邦相关食品安全法律施以监督;美国卫生部的食品药品监督管理局,主要负责除肉类、家禽和部分蛋产品以外,所有洲际贸易中的国产和进口食品安全,并负责畜产品中兽药残留最高限量的相关标准的制定;美国国家环境保护署,主要负责制定相关产品中杀虫剂残留限值,对生产杀虫剂实施准入许可,以及研究水和食物中的有毒化学物质。

四个协助政府部门包括:疾病预防控制中心,主要负责调查食源性疾病暴发及监测防控措施的有效性,并收集食源性疾病的相关数据;商务部的国家海事渔业局,主要负责通过海产品项目分级与自愿检验,保障海产品质量与安全;动植物健康检验局,主要负责监测动物疫情,确定病源,评估风险,减少动植物疫病的危害;美国农业部农业研究服务局、经济研究服务局及地方协作组织,主要负责开展食品安全的相关研究。

两个支持机构分别为:美国农产品推广服务局,主要负责畜禽以及蔬果的项目分级及检测,保障其质量与安全;美国国家卫生学院,主要职责范围是专注于食品安全研究。

六个协调组织包括:总统食品安全委员会,旨在协调各执行机构的活动;食品安全联合研究所,主要负责在联邦层面对各机构的食品安全研究计划及重点进行协调整合,密切公私部门、食品行业、学术界之间的联系;风险评估协会,由科学家组成,负责提高风险评估的科学性;食源性疾病暴发反应协调组织,负责促进联邦与地方之间的协作;食品安全和应用营养联合研究所,主要负责整合食品药品监督管理局及其他协作机构的信息,并开展研究;国家食品安全系统工程,主要负责强化中央与地方食品安全监管机构间的协作。

地方层面基于权能分配的协作。美国一直在追求联邦与州的权限分配与协调,遵循“联邦权力列举,剩余权力保留”[8]的原则,合理界定各地方监管机构的权限。美国各州及地方卫生部门负责在地方层面上进行安全监督,总计3000多个州及地方部门负责这项工作。州与郡县主要负责监管辖区内的所有食品,并协同FDA及其他联邦监管机构监管海产品、鱼类、奶制品,以及本地生产的其他食品。此外,还负责监管辖区内的食品生产以及销售机构,禁止不安全食品在其辖区范围内生产、销售。

不难看出,美国在具体监管方式方面实行的是一种与我国现行“分段监管”方式截然不同的“以品种管理为主”的监管方式,按照食品品种类别进行监管职能划分,归属于不同监管机构,明确其具体分工与职责范围,在出现问题时也可迅速按图索骥,找到对应的监管机构,追究责任和改善监管。通过分析联邦层面治理机构网络不难发现,参与治理网络的机构类型及人员组成非常多样,几乎覆盖食品安全所有环节与领域,充分体现治理机构网络的多元性、多样性和多维性。

(二)治理全过程的多维网络

美国于1906年开始施行 《纯净食品和药物法案》,标志着美国全面实施食品政府治理的大幕开启。经过一百多年的发展演变,美国目前已建立“从农田到餐桌”全过程的治理网络。这一治理网络可以从两个向度来观察:一是以食品生产、销售链为主线构建了从食品安全风险分析与预防,到食品安全信息公开,再到食品安全生产质量管理,最后到产品追溯与召回的贯穿全过程的治理网络;二是贯穿全程网络中的每一个构成环节又可从网络视角进行考察,每个环节都不是一维单向的“组织原子”,而是纵横交错的网络结构。

预防与食品安全风险分析网络。美国法律中很少明文表述预防原则,但没有哪个国家像美国这样在国内法中完全采用或接受预防原则的实质。[9]1958年,美国食品安全法律就规定了预防措施,预防和基于科学的风险分析方法是美国长期的、重要的、传统的食品安全政策及决策机制,美国经常采取灵活多样的形式在食品安全监管中应用预防原则。[10]1958年,美国将德莱尼条款(The Delaney Clause)作为《美国联邦食品药品化妆品法》的修正案,规定“任何添加剂如果人或动物食用后诱发癌症,或经食品添加剂安全评价试验后发现致癌就不能被认为其被人食用时是安全的”。任何添加剂如无合理的科学确定性,就不能批准为食品添加剂。[11]20世纪80年代,为预防控制食源性疾病,美国在未进行风险评估的前提下,决定对即食食品(readyto-eat foods)实行 “零耐受”(zero-tolerance)管理。[12](P80-81)1989年,美国禁止所有活牛、牛乳、牛肉及牛骨头膳食从英国出口到美国。美国的这项决定被欧洲视为 “一个异乎寻常的预防措施的事例”[13]。2011年,美国通过《美国食品药品监督管理局食品安全现代化法》,赋予美国食品药品监督管理局(FDA)采取预防原则的权力。此前,FDA只能在有可信证据证明食品受到污染时才能采取扣留措施。

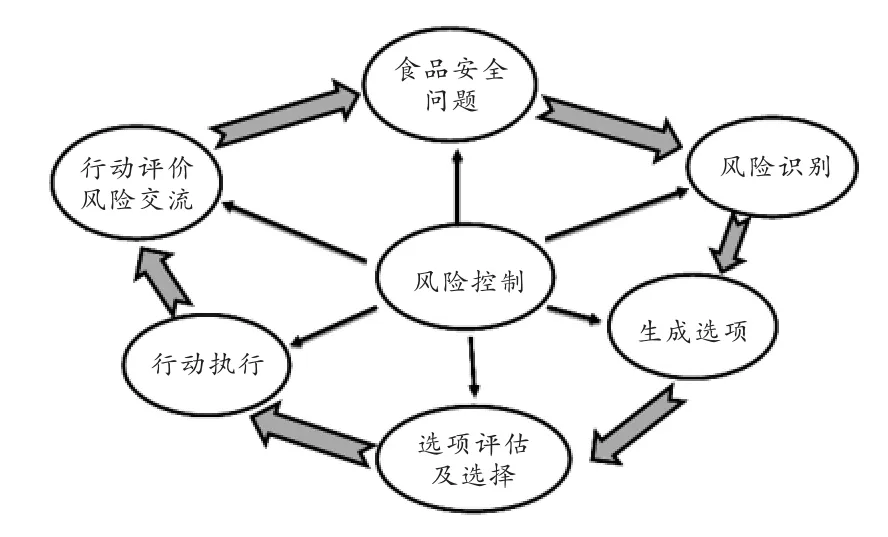

除在相关法律条文中多有体现,预防原则还突出体现在美国食品安全风险分析网络构建中。总体来看,美国食品安全规制的基石包括识别、评估、控制、沟通在内的风险分析网络。作为风险分析网络的第一个环节,风险识别主要依靠法律与经验,即通过数据表现风险类型及程度,弄清数据与风险特征的相关性,分析其影响范围、时间、目标人群以及程度。风险评估是第二个环节,联邦食品规制部门基于对风险发生概率与受灾情况的预判,对急性风险(如病原菌水平评估)的短期发作与慢性风险(如化学成分累积风险评估)的长期发生所带来的影响做出评估。联邦食品监管机构每年都要对食品中化学残留进行抽样测定,将其作为制定食品安全标准的基础与评估风险的重要指标。

美国食品安全风险分析网络的关键是风险控制,其基本原则是分析为先,预防为主。首先,通过建立食品与饲料成分控制系统以及食品上市前的审批制度,加强预防;其次,通过强化管理上的ISO9000、安全卫生上的HACCP、环保上的ISO14000等认证标准体系,实现从源头上严控市场流通的农产品;再次,通过实施风险分析与关键点控制制度 (HACCP),在操作规范(GMP)、卫生标准操作(SSOP)、卫生控制(SCP)等几方面加强规范化,实现综合有效的风险防控;最后,通过构建联邦、各州及地方、各行业、农场等在内的安全检测网络,实现“从农田到餐桌”的全程管控,编织缜密的食品安全网络,提高食品安全风险的应对能力。食品安全风险分析网络的最后一个环节就是风险沟通,即风险信息的交流与传播。一方面,美国通过有效的信息发布与传播,如通过大众传媒告知全国民众并分享至国际组织等,使消费者尽量多地掌握食品安全信息,消除信息不对称,减少不安全食品的危害;另一方面,通过风险信息的充分交流沟通实现与民众的互动,接受大众的可行建议,提高风险分析的明确性与风险管理的有效性。预防原则指导下的美国食品安全风险分析网络是一个运转协调、合作高效的治理网络,各环节间密切配合,通力合作,共同为实现食品安全风险的准确分析与有效预防而努力,具体网络结构见图1。

图1 美国食品安全风险分析网络

食品安全信息公开网络。作为美国食品安全全程治理网络重要环节的信息公开,是食品安全管理透明化、公开化、科学化的重要保障,同时也是消除信息不对称、提高消费者信任、增进治理绩效的基础。在长期的发展过程中,美国食品安全信息公开机制不断完善更新,逐渐形成现今从联邦到地方、分工明确、全方位、多领域、广覆盖的信息公开网络。根据美国相关法律法规,涉及食品安全的各部门、各机关、各地方政府均需披露各自管辖范围内的食品安全信息,以保证食品安全信息的公开性,保障消费者及企业对于食品安全信息获得的可及性。就信息获取渠道而言,形成了以官方网站公开为主要渠道,以报纸、广播、电视等大众传媒为辅助的信息公开网络。

通过研究发现,美国食品安全信息的披露网络构建具有以下几个特点:一是注重对食品安全投资,使信息公开具有充足的经费保障。进入21世纪后,美国空前重视食品安全问题,明显加大了投资力度。根据 “总统食品安全行动计划”,2000年联邦政府为FDA增加拨款1.69亿元,用于扩大进口食品的检测范围,提高检测频率及对国家和企业的食品安全人员的培训;2002年和2003年美国国会共批准拨款近2亿元给食品安全领域;2004年,健康和人类服务部共申请1.163亿元经费用于食品安全项目,比上一财政年度增加2020万元。二是先进的监测设备与技术使其具有超强信息采集能力。美国拥有多层次、网络化的公共卫生实验体系,美国早在1999年就建立了由疾病预防控制中心、公共卫生实验室协会及陆军感染研究所合作建设的实验室应急网络(LRN),这是一个包括卫生、食品、农业等多学科在内的由各级公共卫生部门、工业实验室、医学实验室、兽医药实验室及大学科研院所等组成的多学科、跨部门、多层次的实验室网络,其目的是通过各实验室的协作,在突发公共卫生及重大传染病疫情时,能准确及时地找到病源。此外,美国FDA所掌握的农药多残留检测方法可检测360多种农药,获得国际公职分析化学家联合会的认证,处于国际领先水平。三是信息采集多元化渠道保障美国食品安全信息的全面性、综合性、精确性与完整性。美国对其他国家乃至世界总体食品安全状况的资料搜集十分重视,经常针对禽流感、疯牛病等一些全球范围的食品安全问题召开国际性学术研讨会,全面搜集各国食品安全治理的材料与经验。此外,美国还建立了国际监测网络,在过去的十多年间,美国一共通过这一网络监测了15起国际性微生物食源性疾病,为其进行食品安全治理研究及国内食品信息公开奠定了坚实信息基础。四是美国非常注重信息反馈以保证信息的实效性与适用性。信息反馈是进一步广泛收集食品安全信息,准确掌握食品安全动态,增强民众主体意识,鼓励其积极参与,及时发现食品安全问题,促进食品安全监管公开化、高效化、有序化的需要。[14]为更好实现信息反馈,美国通过在线提问、免费热线、调查与评估等方式及时了解消费者对食品安全的反馈信息,并综合评价这些信息。

三、食品安全网络化治理的中国路径:基于美国经验的范式重构

获誉“世界上食品最安全国家”的美国,其食品安全治理模式自有其独到之处,尤其是网络式的治理架构,无论是治理机构之间的多维网络,还是治理全过程的多维网络,在实际操作过程中均体现出很强的科学性,值得我国学习借鉴。

充实网络参与主体间的信任存量。信任之于治理网络,等同于权威之于科层制。在食品安全治理网络中,各参与主体能否通过紧密合作而摆脱集体行动困境,主要取决于相互之间信任关系的联系度及依存度。正如鲍威尔所言:“让信任充分发挥作用,就像在经济交换中合作功效卓著的润滑剂,通过它化解复杂问题,比利用预测预报、运用权威、讨价还价等手段,快速且省力得多。”[15](P263)美国食品安全治理实行“多部门监管”,共有十几个部门被纳入治理网络架构,多部门以信任为基础共同推进治理绩效的做法值得我们总结。要以机制约束参与主体的自利性并弘扬利他性,以信息促沟通,以沟通增信任,最终以相互利益之让渡推进公共利益实现,推进主体间相互信任关系的建构。[16]充分利用网络、报纸、电视等公共媒体,建立并完善各种食品安全信息公开及披露机制、监督机制及评估机制。作为食品生产者的企业必须公布相应的食品安全信息,作为监管者的政府必须完善监督机制,督促企业公布信息。政府与专业社会组织通力合作,评估食品行业从业者并将结果公之于众,科学引导消费选择。畅通利益表达与综合渠道,组织、召集食品企业代表、消费者代表、行业协会代表举行公开座谈会,鼓励各参与主体进行充分的利益表达,并以公共利益为导向实现有效的利益综合,通过主体间的充分交流沟通构建平等伙伴关系以及信任关系。

促进规范信息的交流共享。食品安全治理网络的显著特性就在于各参与主体间实现了多向多维的交流,而参与主体的个体目标、信息资源及其分配方式等都能在一定程度上影响交流互动频率的高低,加强信息交流沟通共享将有助于强化互动频率。美国实现了由政府及协会发布与消费者反馈的双向多维互动,信息在公共部门与消费者间真正实现发散性流动,政府监管部门非常注重消费者对食品安全信息的反馈,对其进行细致分析并加以回应。为避免合作网络出现“沟通堵塞”与“信息独白”,必须通过信息共享的协调机制设计推进知识创新,在完善信息公开及披露机制的同时,确保信息的真实性与公开的规范性。一方面,政府、企业、社会组织等信息发布方充分利用拥有巨大而稳定访问量的门户网站发布相关食品信息,开展食品安全教育;利用微博、微信、QQ空间等搭建互动交流的平台;利用地方时报、晚报等扩大信息影响力;借鉴欧美国家“门板得分”做法激励经营者改善食品安全,将食品安全检查、评估结果直接粘贴于经营场所的显著位置以便消费者知悉,保证信息的易接近性与可得性。[17]另一方面,新闻媒体要强化职业道德,坚持媒体人的职业操守与价值导向,为公众提供正确科学的食品信息;政府、公众、企业、社会等多元主体要加强对新闻的监督,以外部机制约束假新闻的出现,通过自律与他律之结合,规范信息发布。

推动网络主体的诱导动员。诱导及动员各参与主体对治理网络的共同事业——“保障食品安全”做出庄严承诺,这成为网络组织协调机制运行的关键一环。在诱导及动员协调机制设计中,要遴选合适的参与者,动员相关资源参与进入网络,如专业人员、信息、金钱等。动员是治理网络有效运转的重要一环,因为“信息、技术、财富、资源可以有效整合网络”[18](P13)。如何完善诱导和动员的协调机制呢?本文认为,可以尝试引入“激励性治理”理念。参与治理者,尤其是主导者——政府,在准确认定其他各方利益诉求基础上,对其进行有效激励以诱导其积极参与治理。以政府动员企业为例,政府首先制定生产安全标准,并依照这一标准建立激励机制,随后将安全标准与激励机制信息完整准确地告知企业,鼓励其进行自主选择。为了保障激励机制切实发挥作用,政府要灵活运用肯定性奖励与否定性处罚两种手段来实现诱导与动员。现行《食品安全法》对于企业处罚的金额过低且措施过松,明显无助于形成威慑力。因此,必须加大处罚力度,从处罚手段、罚款金额甚至退出机制等方面入手,增加企业的违法成本,使其不愿、不想、不敢再从事不法行为,主动加入治理网络,自愿发挥治理食品安全的责任与作用。

[1](美)斯蒂芬·戈德史密斯,威廉·D.埃格斯.网络化治理:公共部门的新形态[M].孙迎春,译.北京:北京大学出版社,2008.

[2]Eva Sorensen and Jacob Torfin.Making Governance Networks Democracy.Working Paper Series(eds.).No.1. Roskilde:Roskilde University,2004.

[3]陈振明.公共管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[4]P.Nedergaard and M.D.Jensen.The Anatomy of Intergroups-network Governance in the Political Engine Room of the European Parliament.Policy Studies,2014,Vol.35.

[5]A.Heritier.New Modes of Governance in Europe:Policy-making with out Legislating?.in A.Heritier(ed.).Common Goods:Reinventing European and International Governance. Lanham,MD:Rowman&Littlefield,2002.

[6]孙健.网络化治理:公共事务管理的新模式[J].学术界,2011,(2).

[7]Eva Sorensen and Jacob Torfing.Making Governance Networks Effective and Democratic through Metagovernance. Public Administration,2009,Vol.87.

[8]张锋.借鉴与启示:对发达国家食品安全规制模式的考察[J].天府新论,2012,(2).

[9]David Vogel.The Politics of Risk Regulation in Europe and the United States.http://faculty.haas.berkeley.edu/Vogel/uk%20oct.pdf.

[10]A Description of the U.S.Food Safety System. March 3.2000,http://www.fsis.usda.gov/oa/codex/system.htm

[11]Additives in Meat and Poultry Products.http://www.fsis.usda.gov/factsheets/Additives-in-Meat-&-Poultry-Products/index.asp#top.

[12]杨明亮,刘进.预防原则及其在食品安全监管中的应用[A].唐民皓.食品药品安全与监管政策研究报告[C].北京:社会科学文献出版社,2012.

[13]Tony Van der haugen.EU View of Precautionary Principle in Food Safety.http://www.eurunion.org/eu/2003-Speeches-and-Press-Conference.

[14]李红,何坪华,刘华楠.美国政府食品安全信息披露机制与经验启示[J].世界农业,2006,(4).

[15](美)罗德里克·M.克雷默,汤姆·R.泰勒.组织中的信任[M].管兵,译.北京:中国城市出版社,2003.

[16]李静.从“一元单向分段”到“多元网络协同”——中国食品安全监管机制的完善路径[J].北京理工大学学报(社会科学版),2015,(4).

[17]李静.信任危机与重塑——食品安全监管的伦理学分析[J].云南行政学院学报,2014,(6).

[18]AGRANOFF,R.and MCGUIRE,M.After the Network is Formed:Process,Power,and Performance.London: Quorum Books,2001.

【责任编辑:陈保林】

D035.4

A

1004-518X(2016)04-0191-06

教育部人文社会科学研究基金青年项目“企业社会责任视域下的食品安全治理模式研究”(12YJCZH108)