太子河流域青铜时代石构墓葬初探——以洞穴墓和石棺墓为中心*

赵少军

太子河流域青铜时代石构墓葬初探——以洞穴墓和石棺墓为中心*

赵少军

(辽宁省文物局,辽宁沈阳110011)

辽东地区;太子河流域;青铜时代;石构墓葬

太子河流域的石构墓葬在夏末商初出现,并一直延续到战国末西汉初,伴随汉文化势力向该地区的渗透和扩张,在西汉初期彻底衰落。太子河流域的石构墓葬有相对独立和完整的发生、发展和消亡过程,在发展过程中不断受到来自于周邻的影响,与周边和区域内部不同文化的因素之间发生交流,且该地区传统因素表现出持久的影响力。对太子河流域石构墓葬的渊源及与相邻地区石构墓葬的关系的探讨,进一步揭示了石构墓葬发生和发展过程中受到多元文化因素影响,并同时对外施加影响的互动过程。

石构墓葬是辽东地区青铜时代考古学文化的重要内容之一。辽东地区石构丧葬习俗在时间上具有连续性,空间上形成了相对稳定的范围,造型和结构独具特色,期间各类墓葬形制又互有联系,并且对周边地区产生了广泛影响,已构成东北并波及到东北亚地区一个相对独立发展的丧葬系统[1]。

太子河流域处于辽东地区的中心,具有丰富的石构墓葬形态,典型的随葬遗物,系统的考古学文化谱系,对于辽东地区考古学文化的研究尤其重要。目前,有关太子河流域青铜时代石构墓葬的研究已经取得较大的进展,基本建立起石构墓葬的发展演变序列,分期及墓葬遗物方面的研究也有所进展,为后续研究奠定了较为坚实的基础。本文试以太子河流域青铜时代的石构墓葬为研究对象,以石棺墓和洞穴墓为中心,对其分期、年代、源流及与相邻地区石构墓葬的关系等问题进行探讨。不足之处,敬请指正。

一、墓葬分布

辽东地区为山地丘陵的地形地貌,是长白山脉向西南延伸部分,以沈丹铁路为界大致可划分为东北部低山地区和辽东半岛丘陵区。现代地貌结构的基本轮廓是中央高,向东西两侧呈阶梯状降低,从中央向两侧依次有中山、低山、丘陵和滨海平原等地貌类型[2]。东北部低山区,为长白山支脉吉林哈达岭和龙岗山之延续部分,由南北两列平行的山地组成,海拔500~800米;辽东半岛丘陵区,以千山山脉为骨干,北起本溪连山关,南至旅顺老铁山,构成辽东半岛的脊梁,山峰大都在海拔500米以下。太子河流域正好处于东北部低山地区和辽东半岛丘陵区的结合地带。中科院贵阳地化所对辽宁南部一万年来自然环境的演变研究表明[3]:辽东地区在距今5000—2500年,属于温暖半湿润半干旱气候,主要分布暖温带落叶阔叶林;距今2500年以来,气候条件接近现代,属于暖温带湿润半湿润气候区的北界,主要为针阔叶混交林。从经济模式的视角看辽东半岛的人地关系演变[4],自然环境的变迁对辽东地区北部的影响较大,在太子河流域等辽东半岛腹地的针阔叶混交林地区,人类不得不适应当地环境条件,形成以狩猎为主的生存经济模式。

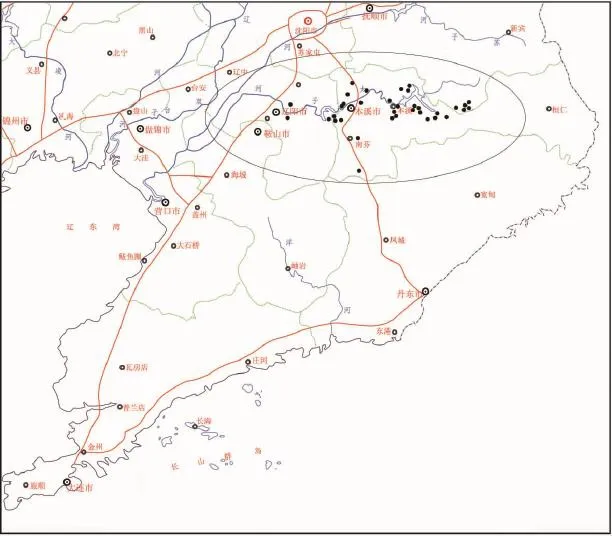

图一太子河流域青铜时代石构墓葬分布图

上世纪50年代初以来,太子河流域考古调查取得一系列重要成果[5—8],之后本溪、辽阳等地又发掘多处石构墓葬,目前已知太子河流域洞穴墓和石棺墓的分布地点如下(图一):

1.本溪市:代家堡子、北台、王沟玉岭、沙窝、花房沟、龙头山、下石、新立屯石棺墓[9];梁家村石棺墓[10、11],南芬东沟石棺墓[10],南芬西山石棺墓[12],程家村石棺墓[13]。

2.本溪县:马城子A、B、C洞,山城子B、C洞,张家堡A洞,北甸A洞等洞穴墓[14];通江峪、丁家峪、全堡、观音阁、孟家堡子、望城岗子、蜂蜜砬子、元宝山、全堡石棺墓[9];虎沟石棺墓[9、13];上堡石棺墓[15];朴堡石棺墓[16];刘家哨石棺墓[17]。

3.辽阳市:杏花村石棺墓[18]。

4.灯塔市:接官厅石棺墓[19]。

5.辽阳县:二道河子石棺墓[20]。

其中,除马城子、山城子、张家堡、北甸等地点为洞穴墓外,其余地点均为石棺墓。

二、分期与文化属性

1.分期

太子河流域青铜时代石构墓葬的研究,主要集中于洞穴墓和石棺墓,围绕其分期、年代、性质、族属等问题,以及随葬遗物,尤其是青铜短剑和弦纹壶的研究,学界前辈们撰写了大量研究性文章。在已有研究成果的基础上,试将该地区洞穴墓和石棺墓分期问题梳理如下。

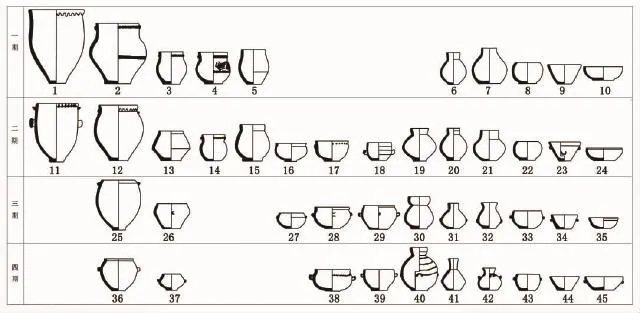

洞穴墓是将墓葬置于洞穴中,不挖土也不封土的一种埋葬方式,为太子河流域颇有特色的墓葬类型,主要分布在太子河上游地区,年代最早,流行时间较长,出土遗物丰富,并有多组测年数据可供参考。该流域早在夏商之交时已出现了马城子文化的洞穴墓,并一直延续到周初,据C14测年数据,时间跨度长达600年以上。太子河流域洞穴墓均为单人葬,有捡骨火葬、原地火葬、非火葬三种丧葬形式。随葬品比较简单,以陶器为主,主要有壶、罐、钵、碗、杯、盆等,以壶为最多。洞穴墓出土的丰富遗物为太子河流域石构墓葬出土遗物的类型学对比研究提供了参照,洞穴墓的分期对于该地区石构墓葬时空框架的建立具有标杆性作用。目前有关洞穴墓分期的主要研究成果见于马城子发掘报告[14]、赵宾福相关论文[21]和华玉冰的《中国东北地区石棚研究》[22]一书。其中,以华玉冰所做研究最为细致详实,他通过器物类型学的方法结合C14测年数据,将洞穴墓分为四期:一期为夏末商初;二期为商代中期;三期为商代晚期;四期为西周早期。笔者基本赞同华玉冰的四期说(图二),即:

一期,以马城子B洞的14座墓、北甸A洞4座墓等为代表,这一时期出土陶器以瓮、罐类为主,壶数量较少。马城子B洞M4出土的大型直领叠唇罐和距今4000年的石佛山遗址[23]同类型器相似,相关的测年数据均在夏末商初年代范围内。

二期,以张家堡A洞第④层墓葬、山城子B洞墓葬、马城子A洞墓葬等为代表。上述各地点出土的器物与一期器物相似,形态又有变化,瓮、罐类陶器逐渐减少,壶逐渐增加,相关的测年数据均在商代早、中期年代范围内。

三期,以张家堡A洞第③层墓葬、山城子C洞第④、③层墓葬等为代表。出土遗物与二期相比,陶器种类、纹饰、陶色等都有新的变化:夹砂红陶比例减少,褐陶增多,罐类明显减少,壶类除侈口外,出现钵口,碗钵类器物形态多样,并流行加耳。相关的测年数据在商代晚期年代范围内。

四期,以张家堡A洞第②层墓葬、马城子C洞墓葬及山城子C洞第②层墓葬等为代表,随葬品变化不大,陶器中侈口壶和球腹罐占多数,碗钵类器物数量明显减少。综合推断此期年代为西周早期。

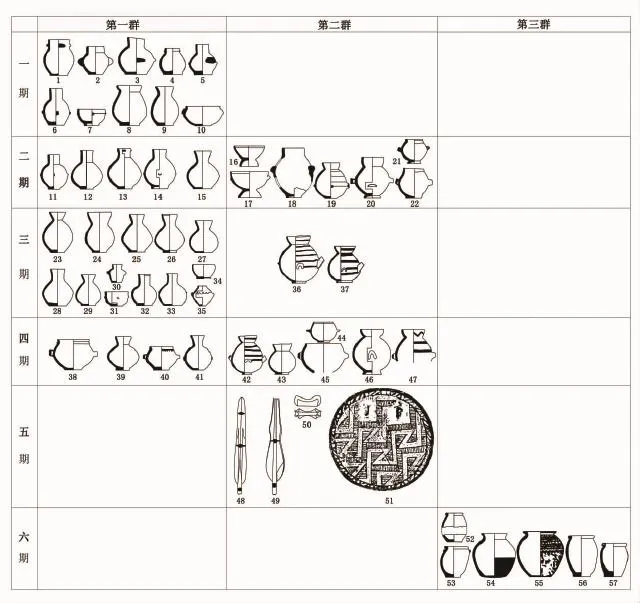

此外,石棺墓也是太子河流域的主要墓葬类型之一,时间跨度大,文化面貌非常复杂,学术界有关弦纹壶和青铜短剑的研究成果,为其分期和年代提供了依据。笔者认为,太子河流域的石棺墓可分为六期(图三):

图二太子河流域洞穴墓出土陶器分期图

一期,以本溪代家堡子、北台、下石、全堡等石棺墓为代表。代家堡子石棺墓出土的陶壶与山城子B洞M1、M11,马城子A洞M18出土的陶壶相似,年代亦应相当,为商代晚期。

二期,以辽阳二道河子、杏花村,本溪龙头山、虎沟、程家村等石棺墓为代表。二道河子石棺墓出土的曲刃青铜短剑与锦西乌金塘[24]、南山根M101[25]中出土的同类器相似,辽阳杏花村石棺墓出土陶壶与虎沟同类器相似,本溪龙头山、虎沟,辽阳杏花村出土陶器和二道河子采集的陶壶都可与马城子C洞墓葬遗存相比照。综合推断此期年代为西周早期。

三期,以本溪南芬西山、本溪新城子M13、孟家堡子,辽阳接官厅等石棺墓为代表。接官厅所出陶器与张家堡A洞M2陶器群类似,新城子M13所出陶壶保留有马城子文化同类器的形制,孟家堡子石棺墓出土陶壶与张家堡A洞M9出土同类器相似。综合推断此期年代为西周中、晚期。

四期,以本溪新城子M8、通江峪、丁家峪、蜂蜜砬子、梁家村等石棺墓为代表。新城子M8、通江峪的陶器组合为陶壶和敛口罐,其中敛口罐与丁家峪和蜂蜜砬子出土同类器相同或相似,原报告作者在进一步研究后认为,新城子M8在年代上要晚于新城子M13[26]。综合推断此期年代为春秋早期。

五期,以本溪梁家村等石棺墓为代表。梁家村M1出土的青铜短剑、双钮镜和枕状器与十二台营子[27]出土同类器相同,M2中出土青铜短剑同类型器见于辽阳亮甲山M1[28]。综合推断此期年代为春秋晚期至战国早期。

图三太子河流域石棺墓出土陶器分群分期图

六期,以本溪上堡、刘家哨、朴堡等石棺墓为代表。上堡所出泥质绳纹罐与蜘蛛山遗址[29]战国至汉初陶器中同类器相似,原报告认为年代为战国晚期或稍晚;刘家哨出土有铜镜和青铜短剑,其中青铜短剑与上堡所出同类器形制相同;朴堡所出泥质灰褐陶罐口沿与蜘蛛山遗址中属战国晚期至汉初的IV式罐口沿相似,上堡也出土有同类器,折刃青铜短剑见于新宾县大四平等石棺墓中,同时,出土有蟠螭纹铜镜。综合推断此期年代为战国末至汉初。

2.文化属性

目前所见太子河流域的洞穴墓,文化属性为马城子文化。太子河流域石棺墓自商代晚期出现,一直延续到战国末汉初,但石棺墓的文化面貌并不相同,分属于不同的考古学文化。石棺墓各期的文化属性如下:

一期,文化属性为马城子文化,处于马城子文化的中期晚段。

二期,以辽阳杏花村,本溪虎沟、程家村等石棺墓为代表,文化属性为马城子文化,处于马城子文化的晚期阶段;以辽阳二道河子、本溪龙头山等石棺墓为代表,文化属性为新城子文化[30],处于新城子文化的早期早段。

三期,以本溪南芬西山、孟家堡子,辽阳接官厅等石棺墓为代表,文化属性为马城子文化,处于马城子文化的晚期阶段;以本溪新城子M13等石棺墓为代表,文化属性为新城子文化,处于新城子文化的早期晚段。

四期,以本溪丁家峪、蜂蜜砬子、梁家村等石棺墓为代表,文化属性为马城子文化,处于马城子文化的晚期阶段;以本溪新城子M8、通江峪等石棺墓为代表,文化属性为新城子文化,处于新城子文化的中期阶段。

五期,以本溪梁家村等石棺墓为代表,文化属性为新城子文化,处于新城子文化的晚期晚段。

六期,以本溪刘家哨、上堡、朴堡等石棺墓为代表,文化属性为郑家洼子类型[31]。

3.分群

根据太子河流域青铜时代石构墓葬文化属性的不同,可将其分为三个不同的群,即马城子文化、新城子文化和郑家洼子类型。

属于马城子文化的石棺墓自商代晚期出现,一直延续到春秋末战国初。辽东地区的石棺多为板石或不规则石块构成,而属于马城子文化的代家堡子石构墓葬则是由鹅卵石构筑而成,这种构筑方式在太子河流域乃至于整个辽东地区十分罕见。商代晚期墓葬的埋葬习俗多不清晰,明确的一例为合葬墓,头向南,葬式不详,随葬品以陶壶为主,有罐、钵、纺轮等。西周早期墓葬多为单人仰身直肢葬,头向不固定,头向西、南、北皆有之,个别墓葬有捡骨二次葬的现象,随葬品以陶壶为主,兼有石斧、石锛、石凿。西周中晚期的墓葬大部分为单人葬,个别有一墓双棺并砌的情况,应为合葬墓。多仰身直肢葬,个别为侧身曲肢葬。随葬品以陶器最为普遍,一般只出一二个罐、壶,另有钵、纺轮等陶器,以及青铜饰品。这一时期有殉牲的现象,殉葬猪头或猪牙、颌骨。春秋晚期到战国早期,可确定的墓葬类型为块石型石棺墓,根据墓葬规格判断,应为单人葬,葬式葬俗不详,随葬品中,陶器以壶、罐器物组合最为常见,这一时期墓葬中已经出现青铜短剑,并有铜镜出土。

属于新城子文化的石棺墓自西周早期出现,一直延续到春秋、战国之交,其中,自西周早期至春秋早期,新城子文化和马城子文化一直在该地区并行发展,以板石块石混砌石棺墓为主。西周早期墓葬规格都不大,单人葬、合葬之外,还有捡骨二次葬出现,其中合葬墓为成人与幼儿合葬,二次葬则有多达5个个体位于同一墓内,可能为家族迁葬墓,随葬品有壶、罐、豆等陶器和短剑、斧、凿等青铜器;西周中晚期时,根据墓葬规格判断,应为单人葬,葬式葬俗不详,随葬品有陶壶和石斧等;春秋早期的墓葬发现较少,墓葬类型和葬式葬俗皆不详,随葬品有青铜短剑和双钮铜镜等;春秋晚期至战国早期,根据墓葬规格判断,应为单人葬,葬式葬俗不详,随葬品有陶壶和陶罐。

属于郑家洼子类型的石棺墓于战国末汉初出现,多为单人葬,仰身直肢葬,头向北。随葬品有泥质绳纹陶罐、筒腹罐等陶器,短剑、铜镜、饰品等青铜器,石斧、凿、锛等石器以及铁凿等。这一时期的墓葬在保持地域特色的同时,器物又带有明显的燕式风格,与外区域之间的文化交流迹象更加明显。

三、源流

辽东地区青铜时代两大考古学文化系统,即分布于辽东半岛南部丘陵地区的“双砣子一期—双砣子二期—双砣子三期—双房类型”文化系统和分布于辽东半岛山地区的“马城子—新城子—河夹心类型”文化系统,其石构墓葬的主源都可追溯至红山文化,而其发展的过程,则是受到不同地区考古学文化的影响,并最终形成了其固有的相对独立的格局。太子河流域即是“马城子—新城子—河夹心类型”文化系统分布的核心区,也是其分布的南部边缘。研究表明,东北地区青铜文化不是在一个地区一次发生的,而是在不同地区先后形成的;不是单元一体的向心结构,而是多线演进由南向北传递的结果。这一模式,一方面是由于自然地理环境的缔造,另一方面更直接的原因是由其自身发展规律所决定的[32]。

太子河流域青铜时代石构墓葬所属的考古学文化系统中,最早为马城子文化,其后新城子文化继起。华玉冰认为马城子文化与新城子文化属于同一个文化系统[14]241。赵宾福指出,马城子文化与第二松花江流域的西团山文化同属一个大的文化系统,这一系统自夏商时期分布在辽东北部地区,到西周时一部分迁移到第二松花江流域,形成马城子—西团山文化系统[33]。研究表明,马城子文化的洞穴墓葬遗存受到了岳石文化的影响,但仍然走自己的路,并在岳石文化时期就与辽东半岛地区产生了交流[34]。

马城子文化与双房类型[35]之间也有渊源。双房类型是辽东丘陵区北部区重要的一类遗存,这个界定代表近年学术界主流看法,赵宾福等认为可以直接称其为双房文化[36]。以最新的研究成果来看,已经有学者对于双房文化的范围提出了质疑,并从以前被认为是双房文化的遗存中分离出被称为马城子文化的遗存。瘦身后的双房文化面貌并不完整,其内涵有待进一步补充。笔者认为,仍暂称其为双房类型为宜。从双房类型作为辽东地区青铜时代两大考古学文化系统联系的纽带,以及太子河流域作为两大系统的结合地带等方面综合分析,双房类型与马城子文化之间的交流和相互影响是显而易见的。双房类型的范围局限在辽东丘陵区北部,其影响力有限,北邻又为辽东山地区广泛分布的马城子文化,与西团山文化之间则很难形成交流和影响。故双房类型在其北进过程中对马城子文化三期产生过影响的观点[37]是比较可信的,反之,西团山文化是双房一类遗存的变体的观点[38]不成立。

马城子文化在太子河流域出现,后被新城子文化继承。新城子文化的年代上限与马城子文化的年代下限应紧密衔接或略有重合,大体为公元前10世纪左右[26]。从分布区域来看,新城子文化与马城子文化三、四期遗存的分布区域基本吻合;从石棺墓的形制和葬俗来看,两者基本相同;从典型器物来看,新城子文化的弦纹壶构成诸元素都来源于马城子文化;从器物组合来看,新城子文化诸多墓葬中,弦纹壶和素面壶都有和成对横桥耳的球腹罐共存,这也正是马城子文化最典型的陶器组合[26]。因此,新城子文化的石棺墓,其渊源必然是马城子文化的石棺墓。

伴随新城子文化在春秋末战国初的衰退,太子河流域的青铜时代文化呈现出新的格局,即原有的新城子文化被最早产生并分布于辽河平原的郑家洼子类型所取代,表明郑家洼子类型在这一时期已扩展到辽东山地的边缘。西汉以后,辽东地区“二江”和“二河”上游的青铜文化主要被高句丽文化所继承,成为高句丽民族文化起源“主体文化”的重要组成部分之一[39]。

四、与相邻地区石构墓葬关系

太子河流域与吉长地区、朝鲜半岛、辽西地区大小凌河流域青铜时代石构墓葬之间的关系分别探讨如下:

1.与吉长地区

太子河流域石构墓葬与吉长地区的石构墓葬之间存在着间接联系。太子河流域石构墓葬的文化因素,通过相邻地区的浑河流域和清河、寇河流域向吉长地区流布,并不断对其施加影响,尤其是马城子文化在发展过程中向东北方向流布,对西团山文化产生了较大影响。

太子河流域的洞穴墓墓底铺页岩板,也有用石块垒砌长方形石圹或简单石棺的,与永吉星星哨、猴石山石棺墓地等西团山文化的石棺墓葬特点(把长方形石板或石块直接砌筑于墓圹底部的风化岩之上)相似,这些现象为探讨其渊源关系提供了重要的线索[40]。太子河流域盛行的双房式陶壶对西团山文化产生了较大的影响,而与双房式壶共存的典型青铜器在吉长地区也有发现,表明两者之间强烈的文化交流。战国晚期到秦汉之际,迫于燕文化对辽东地区全面占领的巨大压力,东北系铜剑整体表现为由南向北流布的趋势[32]。尤其是进入青铜时代以来,随着人口的剧增,土地被过度开发以及农业生产受气候条件限制等诸多因素,必然导致文化传递与人口流动呈序时性的由南向北延展分布[32]。另外,吉长地区为三面环山,南面地势平坦与辽河平原相通的半封闭地理环境,也决定了吉长地区最易受到来自辽东方向的文化传播和影响。

2.与朝鲜半岛

太子河流域石构墓葬与朝鲜半岛的石构墓葬之间存在着间接的联系。从器物层面来看,马城子文化与朝鲜半岛美松里上层文化类型[41]有内在联系;从石灰岩洞穴中发现的遗物遗迹现象分析,美松里遗存与马城子文化洞穴墓葬的堆积现象非常相似。但出土的石剑、陶豆、青铜斧时代偏晚,与辽阳二道河子出土的同类器类似[42]。美松里陶壶有受辽东半岛弦纹壶影响的一面,如均系黑陶、小底、鼓腹、腹部饰有弦纹带等,但表现更多的还是自身所固有的特点,两者之间既有关系又有差异,美松里早期壶与辽东半岛晚期弦纹壶更为接近[42]。朱永刚进一步提出,美松里式陶壶的谱系线索是源自辽东地区的双房式陶壶中的弦纹壶,确切地说是双房式陶壶自西周中晚期发生分野后,流向西北朝鲜地区存续发展的一支[43]。作为明器或祭器的乙类铜剑首先流行于辽东,然后又流行到吉长地区和朝鲜半岛,最后还波及到日本北九州地区[44]。

3.与辽西地区大小凌河流域

先秦两周时期在大小凌河流域流行的东北系铜剑起源于辽东地区,并由辽东向辽西传布,最迟至西周晚期至春秋早期在大小凌河区形成了新的铸剑业中心。从考古学的区域特征和文化渊源来看,该地区与辽东青铜文化属同一文化系统,而与占据辽西地区的夏家店上层文化相区别,由此构成了东西两大青铜文化系统对峙的基本分布格局[32]。另外,在大小凌河流域也发现有双房式陶壶的流布,并与当地文化融为一体,朱永刚认为这类陶器是融入到当地文化中的辽东因素[43]。而从传播的路径来看,太子河流域恰恰是双房式陶壶向辽西地区流布的必经路线。此外,辽西地区大小凌河流域墓葬中大量出土猪、狗,同时有牛、马等殉牲,而用猪下颌骨随葬的习俗多见于辽东地区太子河流域青铜时代的石构墓葬,这表明太子河流域与大小凌河流域之间不仅仅有地域性特征,还存在一定的共性,反映出两者之间密切的交流与联系。

五、小结

本文以太子河流域石构墓葬为研究对象,通过剖析洞穴墓和石棺墓的发生、发展和衰落过程,进一步揭示了石构墓葬在该地区青铜时代多元文化背景下形成的复杂的内涵和特征,并在此基础上对其与相邻地区石构墓葬的关系、源流等相关问题进行了探讨。主要认识如下:

太子河流域的石构墓葬并非仅属某一考古学文化,其时间跨度大,文化面貌非常复杂。洞穴墓可分为四期,自夏末商初一直延续到西周早期;石棺墓可分为六期,自商代晚期一直延续到战国末汉初。根据文化属性的不同,又可将该地区石构墓葬分为三个不同的群,即马城子文化、新城子文化和郑家洼子类型。太子河流域的石构墓葬表现非常强势,在商晚期扩展至浑河流域以后,与辽东地区其他流域的石构墓葬一直并行存在到战国末汉初。伴随汉文化势力向该地区的渗透和扩张,石构墓葬遗存在西汉初期彻底衰落。太子河流域的石构墓葬有相对独立的发生、发展和消亡的过程,在发展过程中不断受到来自于周邻的影响,随葬以弦纹壶和东北系青铜短剑为代表的遗物仍然具有显著的区域性特征。太子河流域的石构墓葬在发展过程中不断与周边和区域内部不同的文化因素之间发生交流,这种相互的交流能够通过石构墓葬的形态及遗物表现出来,该地区传统因素表现出持久的影响力。对太子河流域石构墓葬的渊源及与相邻地区石构墓葬关系的探讨,进一步揭示了石构墓葬发生和发展过程中受到多元文化因素影响,并同时对外施加影响的互动过程。

[1]杨荣昌.辽东地区青铜时代石构墓葬研究[D].长春:吉林大学,2001.

[2]戴晓兰.全新世以来辽东半岛南部环境关系演变与人地关系研究[D].大连:辽宁师范大学,2007:9.

[3]中国科学院贵阳地球化学研究所第四纪孢粉组,C~(14)组.辽宁省南部一万年来自然环境的演变[J].中国科学:A辑,1977(6).

[4]史本恒.辽东半岛新石器时代与青铜时代环境考古初探[D].济南:山东大学,2005:61-63.

[5]陈明达.海城县的巨石建筑[J].文物参考资料,1953(10).

[6]符松子.辽宁省新发现两座石棚[J].考古通讯,1956(2).

[7]许玉林,许明纲.辽东半岛石棚综述[J].辽宁大学学报:哲学社会科学版,1981(1).

[8]许玉林.辽东半岛石棚[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1994.

[9]梁志龙.辽宁本溪多年发现的石棺墓及其遗物[J].北方文物,2003(1).

[10]魏海波.辽宁本溪发现青铜短剑墓[J].考古,1987(2).

[11]魏海波.本溪梁家出土青铜短剑和双钮铜镜[J].辽宁文物,1984(6).

[12]万欣,梁志龙,马毅.本溪南芬西山石棺墓[M]//辽宁省文物考古研究所.辽宁考古文集.沈阳:辽宁民族出版社,2003.

[13]魏海波.本溪连山关和下马塘发现的两座石棺墓[J].辽海文物学刊,1991(2).

[14]辽宁省考古研究所等.马城子:太子河上游洞穴遗存[M].北京:文物出版社,1994.

[15]魏海波,梁志龙.辽宁本溪县上堡青铜短剑墓[J].文物,1998(6).

[16]梁志龙,魏海波.辽宁本溪县朴堡发现青铜短剑墓[J].考古,2005(10).

[17]梁志龙.辽宁本溪刘家哨发现青铜短剑墓[J].考古,1992(4).

[18]梁振晶.辽阳杏花村青铜时代石棺墓[J].辽海文物学刊,1996(1).

[19]辽阳市文物管理所.辽阳市接官厅石棺墓群[J].考古,1983(1).

[20]辽阳市文物管理所.辽阳二道河子石棺墓[J].考古,1977(5).

[21]赵宾福.马城子文化新论:辽东北地区夏商时期遗存的整合研究[G]//吉林大学边疆考古研究中心.边疆考古研究:第6辑.北京:科学出版社,2008.

[22]华玉冰.中国东北地区石棚研究[M].北京:科学出版社,2011.

[23]许玉林.辽宁东沟县石佛山新石器时代晚期遗址发掘简报[J].考古,1990(7).

[25]辽宁省昭乌达盟文物工作站,中国科学院考古研究所东北工作队.宁城南山根的石椁墓[J].考古学报,1973(2).

[26]华玉冰,王来柱.新城子文化初步研究:兼谈与辽东地区相关考古遗存的关系[J].考古,2011(6).

[27]朱贵.辽宁朝阳十二台营子青铜短剑墓[J].考古学报,1960(1).

[28]孙守道,徐秉琨.辽宁寺儿堡等地青铜短剑与大伙房石棺墓[J].考古,1964(6).

[29]中国社会科学院考古研究所内蒙工作队.赤峰蜘蛛山遗址的发掘[J].考古学报,1979(2).

[30]新城子文化由华玉冰等提出,由本溪新城子青铜时代墓地的发掘而命名,是从马城子文化晚期遗存中区别出来的一类遗存,以弦纹壶和素面壶为典型器物,并与有成对桥耳的球腹罐共存。新城子文化分为早晚两期,并各分出早晚两段。本文采用新城子文化这一命名,但对于具体某一遗存的分期看法并不完全相同。参见[26]。

[31]郑家洼子类型是新城子文化分布区内晚于新城子文化的一类遗存,由华玉冰等命名,以郑家洼子青铜短剑墓为典型墓葬,本溪上堡、刘家哨、朴堡等地石棺墓中出土遗物有郑家洼子类型的同类器,暂将其归入郑家洼子类型。参见[26]。

[32]朱永刚.东北青铜时代的发展进程及其特点[J].吉林大学社会科学学报,2004(3).

[33]赵宾福.中国东北地区夏至战国时期的考古学文化研究[D].长春:吉林大学,2005.

[34]按文中所述,作者所提到的辽东半岛地区是与辽东半岛北部山地区相对应的,即本文所述辽东半岛丘陵区。段天.胶东半岛和辽东半岛岳石文化的相关问题[G]//吉林大学边疆考古研究中心.边疆考古研究:第2辑.北京:科学出版社,2004.

[35]王巍在《双房遗存研究》一文中对"双房遗存"所指代的文化内涵进行了明确的界定:"双房遗存是以1980年在辽宁省大连市新金县(今普兰店市)双房遗址发现的大石盖墓为代表的考古学文化遗存,在新金双房和碧流河、凤城东山、抚顺大甲帮、辽阳二道河子等地均有发现",并认为双房遗存应是双砣子三期文化与庙后山文化碰撞后形成的一个新的考古学文化遗存。参见王巍.双房遗存研究[G]//庆祝张忠培先生七十岁论文集.北京:科学出版社,2004.

[36]赵宾福.以陶器为视角的双房文化分期研究[J].考古与文物,2008(1).

[37]张春梅,赵希英.从马城子文化看辽东地区的早期青铜文化[J].文化学刊,2010(4).

[38]孙华.中国青铜文化体系的几个问题[G]//北京大学考古文博学院.考古学研究:五:下册.北京:科学出版社,2003.

[39]王绵厚.辽东“貊系”青铜文化的重要遗迹及其向高句丽早期文化的传承演变:关于高句丽早期历史的若干问题之四[J].东北史地,2006(6).

[40]郑大宁.中国东北地区青铜时代石棺墓遗存的考古学研究[D].北京:中国社会科学院研究生院,2002.

[41]美松里上层文化类型是以朝鲜平安北道义州郡美松里石灰岩洞穴上层命名的,该层发现多具散乱的人骨,骨上发现有火烧痕迹,未发现任何葬具。参见王巍.夏商时期辽东半岛和朝鲜半岛西北部的考古学文化序列及其相互关系[G]//中国社会科学院考古研究所.中国考古学论丛:考古学专刊甲种第二十二号.北京:科学出版社,1993.

[42]李恭笃,高美璇.辽东地区石筑墓与弦纹壶有关问题研究[J].辽海文物学刊,1995(1).

[43]朱永刚.辽东地区双房式陶壶研究[J].华夏考古,2008(2).

[44]王建新.东北亚系青铜短剑分类研究[J].考古学报,2002(2).

〔责任编辑:张金栋〕

*中央民族大学985工程中国边疆民族历史与地理研究项目:中国古代民族石构墓葬的考古学研究(项目编号:98502030401)