西汉三辅文人群体考论

高 萍

(西安文理学院 人文学院,西安 710065)

【汉唐研究】

西汉三辅文人群体考论

高 萍

(西安文理学院 人文学院,西安 710065)

西汉时期,三辅地区成为学术文化最发达的地区之一,文人云集,形成了中国历史上最早、最集中的文人群体。三辅文人群体的形成与以实关中的移民政策、尊儒术兴太学的文化政策、察举征召的用人政策有着密切关系。三辅文人以其煌煌之作造就了汉代文学之盛,在文学精神、文学体例、文学风格等方面沾溉后世。

西汉;三辅;文人群体;文学风貌

关于西汉三辅地区的文化特点早在《史记》《汉书》中就有论述。《史记·货殖列传》云:“关中……其民尤有先王之遗风,好稼穑,殖五谷。”[1]3261《汉书·地理志》中云:“是故五方杂厝,风俗不纯,其世家则好礼文。”[2]1642从史迁时代的好稼穑到班氏时代的好礼文,正揭示了从汉武帝时期到西汉末年三辅地区的文化变迁。而推动重农到重礼文化变迁的核心力量便是三辅文人群体。自武帝始,三辅以京畿之利、政治中心之便吸引了天下文士,或移民、或仕宦、或游学,纷至三辅。班固在《两都赋》中形容京兆一代:“若乃观其四郊,浮游近县,则南望杜霸,北眺五陵,名都对郭,邑居相承,英俊之域,绂冕所兴,冠盖如云。”[3]357三辅地区成为全国学术文化最发达的地区之一,文人云集,形成了中国最早、最集中的文人群体,文学得到了空前发展,三辅文人在文学思想、大赋、史传等方面奠定了汉代文学盛世。

一、西汉三辅文人群体之盛貌

三辅之名源自汉景帝,公元前155年景帝将同治长安城的三个行政区分为左、右内史与主爵中尉,因其所辖皆京畿之地,故合称“三辅”。武帝太初元年(前104)改称为京兆尹、左冯翊、右扶风,辖境相当今陕西中部地区,是关中的核心地区。三辅本宗周故地,文化积淀深厚。然自秦入主以来,文化凋敝。大汉初定之时,三辅经济衰颓,文化无有繁荣。经汉初七十年的休养生息,经济渐兴,学术文化开始复苏。武帝建元六年(前135)在长安设太学,由五经博士讲授儒家经典。元朔五年(前124)为博士置弟子员。《史记·儒林列传》“自此以来,则公卿大夫士吏彬彬多文学之士矣”[1]3119,使三辅成为全国学术文化最发达的地区之一。《汉书·公孙弘卜式兒宽传》云:

汉之得人,于兹为盛,儒雅则公孙弘、董仲舒、兒宽,笃行则石建、石庆,质直则汲黯、卜式,推贤则韩安国、郑当时,定令则赵禹、张汤,文章则司马迁、相如,滑稽则东方朔、枚皋,应对则严助、朱买臣,历数则唐都、洛下闳,协律则李延年,运筹则桑弘羊,奉使则张骞、苏武,将率则卫青、霍去病,受遗则霍光、金日,其余不可胜纪。是以兴造功业,制度遗文,后世莫及。孝宣承统,纂修洪业,亦讲论六艺,招选茂异,而萧望之、梁丘贺、夏侯胜、韦玄成、严彭祖、尹更始以儒术进,刘向、王褒以文章显,将相则张安世、赵充国、魏相、丙吉、于定国、杜延年,治民则黄霸、王成、龚遂、郑弘、召信臣、韩延寿、尹翁归、赵广汉、严延年、张敞之属,皆有功迹见述于世;参其名臣,亦其次也。[2]2634

虽然所论较为宽泛,不限于文人,但是亦能见出当时三辅文人云集之盛貌。

对西汉三辅文人的界定包含时间、身份、地域三重内容。从时间而言,范围指从汉高祖刘邦元年(前206)至汉初始元年(8);从身份而言,借鉴陆侃如在《中古文学系年·序例》中对文人的界定:“第一《汉书·艺文志·诗赋略》或《隋书·经籍志》集部著录他的作品的。第二,正史列入《文苑传》,或本传提到他的文学作品的。第三,《文心雕龙》或《诗品》论及他的作品的。第四,《文选》或《玉台新咏》选录他的作品的”[4],同时补充条件:严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文》中《全汉文》辑其作品,逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》录有其人诗作,《全汉赋评注》《全汉赋校注》录其赋作者。从地域而言,范围包括京兆尹、左冯翊、右扶风、弘农郡。将文人籍贯地域和活动地域结合考察,以籍贯为界,将作者分为两类:一类是本籍作者,籍贯为本地,其活动和创作与三辅有关;另一类为非本籍作者,但其活动与创作和三辅相关。

西汉三辅籍文人36人(见表1),大致可分为三类:第一类是皇帝和王族。他们祖籍沛县,但按惯例,三代以上为祖籍,三代以内为籍贯。自刘邦建立汉朝,刘姓王族大多居于长安,三代以下,皆以所居长安为籍贯。包括刘氏王族的刘启、刘彻、刘弗陵、刘询、刘奭、刘欣、刘向、刘歆等。第二类祖籍即为三辅人。如杨敞、杨恽、谷吉、谷永、挚峻、苏武、冯商等。第三类为祖上即迁徙至三辅地区,入三辅籍者。如田蚡、车千秋、石庆、朱云、平当、张敞、冯逡、杜邺、郑崇、何并等。田蚡、车千秋,“其先齐诸田从长陵”;石庆其父石奋在高祖时“徙其家长安中”,建元二年“徙居陵里”;平当“祖父以訾百万自下邑徙平陵”;杜邺“祖父及父积功劳皆至郡守,武帝时徙茂陵”;郑崇“本高密大族”,“祖父以訾徙平陵”;何并“祖父以吏二千石自平与徙平陵”[2]2883、2193、3048、3473、3254、3266。

表1 西汉三辅籍文人情况

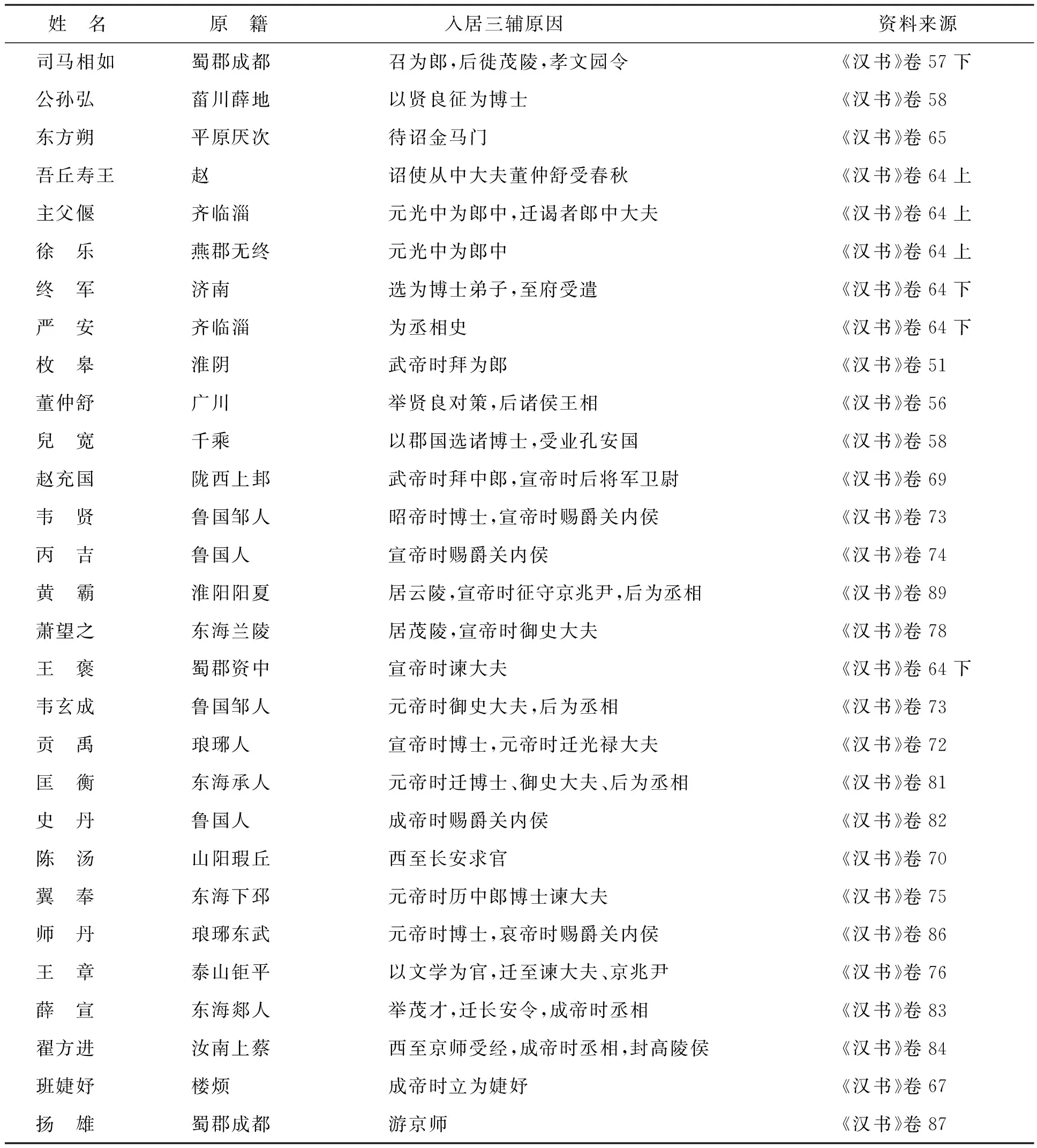

西汉三辅文人还包括因仕宦、游学而入三辅籍(见表2),或长期生活在三辅的文人。他们活动区域、创作区域都在三辅,为三辅文学创作的繁荣带来了异质文化的融汇。汉武帝之前,三辅无有确考之博士、大儒。自武帝独尊儒术、置五经博士、兴办太学,文人云集三辅,明经求仕,三辅地区渐渐成为文化中心,武帝后三辅博士可考者6人,私家教授见于记载者20人,列于《汉书·儒林传》的大儒也高达14人[5]。稽考《汉书》,西汉曾在三辅游学、仕宦的文人亦在30人左右。如翟方进,汝南上蔡人,十多岁就至长安求学,以后大多在长安为官,直至丞相、封侯。翼奉为东海人,元帝初应征至长安,“以中郎为博士、谏大夫,年老以寿终。子及孙,皆以学在儒官。”[2]3178迁入三辅的文士中尤以齐鲁士人最多,约占2/3,他们将齐鲁之地的儒家文化带入三辅地区,使经学成为三辅地区的主流文化,读经尚文之风盛行,世代读经、通经高仕的士族渐渐生成,推动三辅文化由好稼穑向好礼文转变。

表2 西汉三辅外来文人在长安游学、仕宦情况

二、西汉三辅文人群体形成之原因

西汉前期文化发达区域主要为关东地区,三辅本土文化未有发展,自武帝后,文人云集,三辅文化迅速发展。三辅文人群体的形成与以实关中的移民政策,京师文化机构的发展,察举征召对人才的招揽有着密切关系。

1.以实关中的移民政策

大汉初兴,三辅凋敝,人口尚不满四十万。自高祖五年(前202)至宣帝黄龙元年(前49),一直采用徙民政策以实关中。高祖九年(前198)“徙齐诸田,楚昭、屈、景,燕、赵、韩、魏后及豪杰名家居关中”[1]2720。这是西汉第一次大规模移民,总数十余万口,这批移民及其后裔在西汉后期约占三辅人口的1/6[6]。西汉迁徙移民大多为六国贵族,具有较高文化素养。如齐国田氏后裔田千秋、田延年、田何等均见《汉书》记载。西汉移民还有一个重要的原因即因陵制县。每位帝王即位后都营建陵墓,制县守陵。武帝建元二年(前139)筑陵设邑,建元三年(前138)“赐徙茂陵者户钱二十万,田二顷”,元朔二年(前127)“徙郡国豪杰及訾三百万以上茂陵”[2]158、170,宣帝本始元年(前73)“募郡国吏民訾百万以上徙平陵”,宣帝元康元年(前65)“徙丞相、将军、列侯、吏二千石,訾百万者杜陵”[2]239、253。移居陵县者大多来自关东齐鲁文化发达之地,皆是郡国豪杰或高訾富户,具有较高的文化水平,为三辅文人群体的形成、文化的传播与交融提供了可能性。如董仲舒本广川名儒,以高官徙茂陵,“子及孙皆以学至大官”。萧望之为东海大儒,徙家杜陵,子育、咸、由皆为高官。韦贤,邹鲁大儒,徙平陵,其子韦玄成徙杜陵,父子相继以明经登相位。在西汉时期迁徙陵县的著名文人有长陵——车千秋、田蚡;茂陵——石庆、董仲舒、司马相如、杜邺、张敞、徐福;平陵——韦贤、朱云、何并、郑崇、魏相、平当、王嘉、李寻、云敞;杜陵——史丹、萧望之、冯奉世、朱博、冯逡、黄霸、赵充国。这些移民家族在西汉后期逐渐形成世代业儒、世代高官的士族,如刘向家族、萧望之家族、韦贤家族、董仲舒家族、平当家族等。移民成为三辅文人群体形成的重要方式,士族的成长促进了三辅地区的文化繁荣,也加强了地域崇尚经学的风气。

2.尊儒术兴太学的文化政策

汉朝鉴于秦朝实行学术专制的覆辙,采取相当自由的文化政策,汉初竭力使诸子百家从秦始皇焚书的灰烬中复兴,政府在官学广立诸子学说,并恢复秦初的七十博士。武帝“罢黜百家,独尊儒术”,并在京师建立太学,设置五经博士。初为博士官置弟子五十人,昭帝时举贤良文学,增博士弟子员满百人,宣帝末增倍之,达两百人,成帝末增至三千人。尊儒术与兴太学互为表里,将选士与育才结合起来。一方面征召众多大儒为博士之官京师传授,另一方面吸引了众多文人长安求学。韦贤兼通礼、《尚书》,以诗教授,号称邹鲁大儒,征为博士。贡禹因明经洁行闻名,征为博士。终军年十八选为博士弟子,至府受遣。兒宽,以郡国选诣博士,受业孔安国。萧望之诣太常受业。尤其是翟方进,西至长安受经,积十余年,经学明习,诸儒称之。太学成为教化天下的文化基地,三辅文人的培养场所。长安成为教育中心、学术活动中心,形成了百家争鸣的局面。此外石渠阁、天禄阁等藏书机构,不仅广泛收集大批图书,而且也成为学者们讲经论义、校理秘书、著述立说的活动场所。刘向曾多次“讲论五经于石渠”,宣帝于甘露三年(前51)召集萧望之、刘向、韦玄成、薛广德、施雠、梁丘临、周堪等二十多名儒生讲论五经之异同,学术讨论带来了文士的云集。班固《两都赋》云:“天禄石渠,典籍之府,命夫谆诲故老,名儒师傅,讲论乎六艺,稽合乎同异,又有承明金马,著作之庭,大雅宏达,于兹焉为群。”[3]358在尊儒术兴太学的文化政策下,文人或以博士之官传经授道,或以弟子之身游学京师,或以儒士之名讲经论义,三辅之地彬彬多文学之士,对整个三辅文化的发展与进步起了很大的促进作用。

3.察举征召的用人政策

西汉选士举官的方式是察举制,即由皇帝命令郡县长官随时察访贤者,推荐给中央。察举科目以常科中的孝廉与特科中的贤良方正、贤良文学最为重要。诏举贤良文学则以文取士,董仲舒以贤良对策,上《天人三策》。公孙弘“以贤良征为博士”。据《汉书·董仲舒传》载:“武帝即位,举贤良文学之士前后百数。”[2]2495可见当时文学之盛况。在西汉,征召入京是文士进入三辅的一个重要途径。他们或因文才或因名望为帝王所召用。武帝时,司马相如因《子虚赋》被欣赏,召为郎。宣帝时征召能够讲论六艺群书,有奇异才能的文士,刘向、张子侨、华龙等皆待诏金马门。王褒有茂才,作《中和》《乐职》《宣布》等诗,传入京城被宣帝所欣赏,并征召。成帝时薛宣“以明习文法诏补御史中丞”[2]3385,扬雄四十岁游京师,以文才见召,献《甘泉赋》《河东赋》,侍从祭祀游猎,任给事黄门郎。在帝王征召之下,文人们从州郡流向了京都,繁荣了三辅文学。此外,文人通过自荐来到三辅者亦不乏其人。《史记·滑稽列传》载“(东方朔)初入长安,至公车上书,凡用三千奏牍”[1]3205,武帝读了两个月才看完,诏为郎。枚皋直接向汉武帝上书,自称枚乘之子,武帝大喜,拜为郎。主父偃游于诸侯国,一直未受礼遇,后直接上书汉武帝,当天即被召见。当时徐乐、严安和他一起上书,武帝一起召见三人,“公皆安在?何相见之晚也”[2]2802,拜三人皆为郎中。通过察举与征召大力招揽人才,使全国文人学士尤其是著名文学家纷纷流向京都,从而带来了三辅文学的繁荣。

三、西汉三辅文人创作之风貌

据《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》、逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》、严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》、费振刚《全汉赋校注》所载作品统计,西汉三辅文人创作诗歌较少,存诗计19首,主要有汉武帝《瓠子歌》《秋风辞》等7首,东方朔《嗟伯夷》、刘弗陵《黄鹄歌》、刘旦《华容夫人歌》、杨恽《拊缶歌》、韦玄成《自劾诗》《戒子孙诗》、刘向《七言》、班婕妤《怨诗》等[7],沿袭了楚声或雅诗的特点,创新不多。三辅文人创作主要以散文、赋为主。散文留存635篇,尚不包括《春秋繁露》《史记》。赋留存27篇。作品在文学思想、大赋、政论、史传等方面奠定了汉代文学盛世。

1.西汉三辅文人赋作

赋是汉代文学的代表,而汉赋兴盛正是在武宣之时的三辅之地。据《汉书·严助传》记载,武帝时期的宫廷辞赋作家有朱买臣、吾丘寿王、司马相如、主父偃、徐乐、严安、东方朔、枚皋、胶仓、终军、严葱奇等,宣帝时期的辞赋作家有王褒、被公、刘向、张子乔、华龙、柳褒、赵定、袭德等。他们虽大部分从关东来到关中,但作品都写作于长安。据《全汉赋》统计,西汉三辅文人赋作留存共27篇,其中仅存残句的3篇,仅存目录的6篇,较为完整的赋作18篇。

以帝王为中心的散体大赋表现出对统治者的归属和对都城的崇尚。司马相如《上林赋》、王褒《甘泉赋》、扬雄的《甘泉赋》《河东赋》《羽猎赋》《长杨赋》,以铺张扬厉的手法对都城进行了全方位的描绘,极力描写了苑囿的广大、物产的丰富、游猎的壮观。不仅反映了汉帝国的面貌,也表现出对统治者及其思想的趋同。虽然描写的是京都,但却是当时政治的体现,无不体现着盛世的景象,表达了对大一统帝国的认可与归属,昂扬着盛世情怀。同时散体大赋对空间状态的描写,开启了中国叙述的空间意识。

以抒写情感为主的骚体赋则传达出对统治者的疏离和对生存的思考。董仲舒的《士不遇赋》、司马迁的《悲士不遇赋》则抒发了共同的“士不遇”之情。董仲舒的《士不遇赋》表现了知识分子的郁闷与彷徨,流露了远世全身的思想。司马迁《悲士不遇赋》揭露了美恶不分、压抑人才的社会,谴责了“好贵夷贱”“内生毒也”的卑鄙小人,抒发了不甘于没世无闻的愤懑情绪。开文学史“不遇”题材之先河,亦开启抒情赋之道路。

三辅文人赋作也多方开拓了文学题材。王褒《洞箫赋》为音乐赋之端,司马相如《哀二世赋》开后世述行赋之先河,其《长门赋》与班婕妤《自悼赋》《捣素赋》开宫怨题材之滥觞。三辅文人留存的赋作篇数虽不多,但其或以抒下情而通讽谕、或以宣上德而尽忠孝的主旨,确定了赋的创作倾向。劝百讽一之结构模式、恢弘巨丽之审美风范、多方题材之开拓,空间意识之奠定,都标志着汉代赋的成熟与繁荣,成为后代赋之范型。

2.西汉三辅文人散文

汉代散文备受后世推崇,韩愈云:“汉朝人莫不能为文,独司马相如、太史公、刘向、扬雄为之最。”[8]四位大家均为西汉三辅文人。除《春秋繁露》和《史记》外,三辅文人散文留存635篇,在行政文书、政论散文、历史散文上都彪炳后世。

三辅文人散文数量最多的是帝王诏令和文士奏疏,涉及当时国家政治、经济、制度、文化等各个方面。帝王诏令以武帝、宣帝、元帝为著。武帝志存高远,又喜文辞,诏书视野开阔,气魄雄健,文辞弘奥,刘勰评曰:“劝戒渊雅,垂范后代”[9]93;宣帝诏书引经据典,刚柔相济;元帝深受儒家影响,托经立意,温润典雅。西汉帝王诏令皆文风朴实,情辞恳切,风格渊雅,对后代诏令、散文、辞赋均有影响。

三辅文人散文大多以奏疏文呈现,虽为公文,但皆是直陈政事,有理有据之政论文。言治世方略者:徐乐《上武帝书言事务》、严安《上书言事务》《论天下长策》、东方朔《上寿言圣王为政》、公孙弘《上疏言治道》、匡衡《上疏言政治得失》、贡禹《上书言得失》、谷永《谏成帝微行》等;言诸侯宗庙事宜者:主父偃《说武帝令诸侯得分封子弟》《说武帝徙豪杰茂陵》、匡衡《上言罢郊坛伪饰》《奏罢诸毁庙》、韦玄成《罢郡国庙议》《毁庙议》、平当《上书请复太上皇寝庙园》等;言民生治安者:东方朔《谏除上林苑》、司马相如《谏猎疏》、刘向《极谏用外戚封事》等;言边防军事者:主父偃《上书谏伐匈奴》、董仲舒《论御匈奴》、扬雄《上书谏勿许单于朝》、王嘉《遣将行边对》等;言文化教育者:董仲舒《元光元年举贤良对策》、公孙弘《请为博士置弟子员议》、平当《乐议》、刘向《说成帝定礼乐》、刘歆《上山海经表》、贡禹《言风俗书》、王嘉《上疏请养材》等;言阴阳灾异者:谷永《对策毕复言灾异》《三月雨雹对》《日食对》《星陨对》《灾异对》《日食上书》、刘向《条灾异封事》《日食对》、李寻《对诏问灾异》《又对诏问灾异》、扬雄《对诏问灾异》等。这些奏疏关注社稷民生,揭露时弊,具有强烈的忧患意识和批判精神。即便是西汉后期阴阳灾异之文,亦能以治世为旨归。如西汉末谷永善言灾异,《汉书》本传中云:“前后所上四十余事,略相反覆,专攻上身与后宫而已。”其《灾异对》以“天下乃天下人之天下,非一人之天下”发人深省,提出统治者若失道妄为,则天下会灾异屡降、山崩川溃;《黑龙见东莱对》直指成帝之弊:“今陛下轻夺民财,不爱民力,听邪臣之计,去高敞初陵”[2]3443—3473,言辞大胆犀利,批判尖锐深刻,表现出放言无惮的勇气与气魄。正如徐复观所言:“在这些奏议中,气象博大刚正,为人民作了沉痛的呼号,对弊政作了深切的抨击……虽然其中多缘灾异以立言,但若稍稍落实地去了解,则灾异只是外衣,外衣里的现实政治社会的利弊是非,才是他们奏议中的实质。”[10]三辅文人们大多兼具官吏、儒生、文士多重身份,关注现实关注人生的儒学传统激荡在文人内心,文章经世致用,直指时弊,具有强烈的批判精神和忧患意识,奠定了中国散文现实主义精神内核。

三辅文人政论文呈现出雄奇奔放和醇正典雅两种风格,前者为先秦遗风,后者为汉文本色。司马迁、司马相如、吾丘寿王、徐乐、严安、终军、主父偃、杨恽等文章以气遣词,纵横驰骋,意气风发,呈现出雄健之风貌。徐乐《上武帝书言事务》开篇即言“天下之患在于土崩,不在瓦解”[2]2804,惊警之语,振聋发聩,以秦汉之乱强调土崩的危害,说理畅达,气势丰沛。吾丘寿王《议禁民挟弓弩对》针对公孙弘提出的禁止百姓挟弓弩之论,指出今人用弓弩相互残杀的原因主要在于社会动荡不安,语气斩绝,理胜辞足。

而在经学影响之下,依经立义、平正典雅的经学文风形成。董仲舒首开风气之先,其《举贤良对策》《春秋繁露》以公羊派观点阐发《春秋》,建构了天人感应、大一统的儒学思想体系,使儒学成为中华传统文化的主干,在思想上对后世散文影响深远。董仲舒之文晓畅典雅,雍容醇厚,奠定了汉文之本色。如明人钟惺所评价:“无贾生之激,无晁错之峭,而气运闳深,波澜纡回,自是汉人文字。”自此之后,公孙弘、匡衡、贡禹、刘向、谷永等文章皆引经据典,以维护王权为旨归,以经典灾异为论据,形成了温柔敦厚、典雅厚重的风格特点。经学文风成为汉代文章之正统,影响后世的经世之文,而雄健奔放之文风亦成为后代文章复古新变的追求。

三辅文人抒情散文主要见于书信,或以亲朋间推心置腹,或以论证间针锋相对,见出文人精神风貌。刘勰《文心雕龙·书记》云:“汉来笔札,辞气纷纭。观史迁之报任安,东方朔之难公孙,杨恽之酬会宗,子云之答刘歆,志气盘桓,各含殊采。并杼轴乎尺素,抑扬乎寸心。”[9]124司马迁因李陵之祸,书《报任安书》以自明心志,慷慨激愤,感人至深。其外孙杨恽《报孙会宗书》豪迈恣肆,傲岸嶙峋,抒发了对朝廷政权和世俗流言的蔑视,情感浓烈。在文章经世的汉代,这种书写志气盘桓、抑扬寸心的抒情文字可谓至情之文,开后代抒情散文的先河。

先秦开创的历史散文,到西汉达到高峰。司马迁《史记》以人物为中心记写历史,开创了纪传体体例,成为中国史学奠基之作,同时又开辟了中国传记文学的新纪元。正如郑樵所云:“百代以下,史官不能易其法,学者不能舍其书。”[11]《史记》在史学和文学上都沾溉后世,余泽绵绵。西汉后期刘向、刘歆父子则打破了今文经学一家独尊的局面,引发了今古文经学术之争,拓展了经学研究视野,同时推动了西汉后期的社会改革和文风变革。《别录》《七略》开创了我国古代目录学、校勘学、分类学的先河,对后世近两千年来图书事业和学术思想的发展具有深远的影响。

西汉三辅文人以其煌煌之作造就了汉代文学之盛,其大一统的思想观念,关注现实的文学精神,多种文体的开创与定型,雄健、巨丽、典雅的多样风格都为后世文学确立了典范,沾溉千年。

[1]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[2]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[3]全汉赋[M].费振刚,仇仲谦,刘南平校释.广州:广东教育出版社,2006.

[4]陆侃如.中古文学系年[M].北京:人民文学出版社,1985:2.

[5]卢云.汉晋文化地理[M].西安:陕西人民教育出版社,1991:27.

[6]葛剑雄.西汉人口地理[M].北京:人民出版社,1986:133.

[7]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.

[8]全唐文[M].董诰,等编.北京:中华书局,1983:5600.

[9]王运熙,周锋.文心雕龙译注[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[10]徐复观.徐复观文集:第2卷[M].武汉:湖北人民出版社,2004:250.

[11]杨燕起,陈可青,赖长扬.史记集评[M].北京:华文出版社,2005:13.

[责任编辑 张 敏]

Textual Research on Sanfu Literati Groupsin the Western Han Dynasty

GAO Ping

(SchoolofHumanities,Xi’anUniversityofArtsandSciences,Xi’an710065,China)

During the Western Han Dynasty, Sanfu has become one of the areas with an advanced academic culture. Literati gathered together and formed the earliest and most centralized literati groups in Chinese history. The formation of literati groups in Sanfu has been closely related with the following three policies, namely, the immigration policy for flourishing Central Shaanxi Plain, the cultural policy of respecting Confucianism and establishing imperial colleges, and the recommendation and recruitment system for enlisting talents. In the Western Han Dynasty, Sanfu literati groups created literature prosperity with their glorious works, which is of great benefit to the later generations in the literature thought, literary spirit, literary style, and so on.

Western Han Dynasty; Sanfu; literati groups; literary style

K234.1

A

1001-0300(2016)06-0017-07

2016-05-21

西安市社科基金项目:“西汉三辅文人群体研究”(13L52)研究成果

高萍,女,陕西西安人,西安文理学院人文学院副教授,主要从事中国古代文学的教学与研究。