相对价格视角下中国国内市场整合水平测度

洪勇

关键词:相对价格;市场整合;一价定律

摘要:基于相对价格的视角,研究了1992-2011年间中国国内市场整合水平及其发展趋势,结果显示:这一时期中国国内市场整合水平是逐渐提高的,但市场整合进程并非一帆风顺。虽然各省区在此期间市场整合走势与全国走势基本相同,但不同省区的市场整合进程存在差异,特别是京津沪三个市的市场整合水平偏低。

中图分类号:F752

文献标志码:A

文章编号:1001-2435(2016)03-0364-06

中国改革开放以来,经济飞速发展,这在很大程度上归功于逐步融入世界经济和所进行的渐进式改革。但在中国与世界各国(地区)的经济交往越来越密切之际,国内市场整合程度却很低。使得中国无法充分利用国内、国外两个大市场为经济发展服务。中国是世界第一的人口大国,市场潜力巨大且还处于未被充分开发的状态,如果能建立起统一的国内大市场,充分发挥国内各地区之间的比较优势,就能源源不断地享受到规模经济带来的好处,这将会成为我国经济持续、稳定、健康发展的不竭动力。因此,研究中国国内市场整合问题具有重要的理论和现实意义。

明确市场整合水平状况及其发展趋势,是研究中国国内市场整合首先要解决的问题,现有测度市场整合水平的方法通常有以下几种:生产法、贸易法、经济周期法和价格法。由于价格机制是市场经济中最为重要的机制之一,市场上的众多信息,如:产品供求、生产成本、消费者偏好、市场竞争水平、政府干预程度等不管是否能直接观察到,都可以在商品价格的变化中得到体现,因此,现有文献在测度国内市场整合时多采用价格法,本文也不例外。

一、价格法简介

使用价格法测度地区间市场整合水平的理论基础是经萨缪尔森(Samuelson,1954)的“冰山成本”模型修正的一价定律。“冰山成本”模型表明两地价格既可以同时上升或者下降,也可以一升一降,只要两地相对价格Pi/Pj的值在某个范围之内,就表明两地的商品市场是整合的。“冰山成本”模型以各种交易成本来解释“一价定律”的失效,也就是说由于交易成本的存在,不同地区同一产品的价格不会完全相同,两地间产品的相对价格会在一个区间内上下波动,当然,“冰山成本”模型并不是对传统一价定律的简单否定,而是在其基础上进行了合理的修正。为了说明“冰山成本”模型是对传统一价定律的修正而不是简单否定,我们以i、j两地为例进行说明。假定Pi为某种商品在i地的价格,Pi为同一商品在j地的价格,在两地间运输商品会有成本损耗,就好像融化了的“冰山成本”,推而广之,交易中的各种成本对商品价值的损耗都可以看做是“冰山成本”,假定该损耗为单位商品价格的一个比例c(O

使用价格法测度国内商品市场整合水平时通常有两种做法,一种是使用各种单位根检验对相对价格Pit/Pjt时间序列进行平稳性检验,如果不能拒绝原假设,

即对方程Pit/Pjt=βpt-1/Pj,t-1+ε1而言,β=1成立,表明相对价格Pit/Pjt是一个单位根随机过程,也就是说,时间序列Pit/Pit是非平稳的,非平稳时间序列的方差会随着时间的推移而不断变大,每一次随机冲击对相对价格Pit/Pit的影响都是永久性的,会使其无法回到无套利区间[1-c,1/(1-c)],因此,相对价格Pit/Pit不平稳就意味着两地市场是分割的。反之,如果拒绝原假设,则表明相对价格Pit/Pjt是一个平稳随机过程,其方差是一个常数,任意一次外部冲击对该时间序列的影响只会在有限的时间内起作用,而不会是永久性的,因此,即使受到外部冲击,经过一段时间以后Pit/Pjt依然能回到无套利区间,两地市场就是整合的。

第二种方法是Parsley和Wei(1996,2000,2001)提出的以相对价格Var(Pi/Pj)方差的变化为研究对象的方法,该方法的思想是:如果相对价格的方差Var(Pi/Pj)随时间推移而变小,这说明相对价格的波动幅度在收窄,“冰山成本”c下降,两地市场的整合水平在提高,因此,可以将相对价格的方差及其变化视作商品市场整合程度及其变化的反映指标。

对比上述两种方法,笔者认为相对价格方差Var(Pi/Pj)的变化能够反映相对价格波动过程中的阶段性特征,能够捕捉国内市场整合的动态演进过程,此外,Parsley和Wei的方法还可以综合多种商品的价格信息,故能较为全面的反映国内市场的整合情况。所以,本文在使用价格法测度国内市场整合水平时采用的是Parsley和Wei的方法,但与一些文献只将市场整合的研究范围局限在相邻省区间不同(桂琦寒等,2006;陈敏等,2007;陆铭和陈钊,2009),本文将其范围扩展为全国两两省区之间。

二、数据说明及处理

本文在使用价格法测度国内市场整合水平时所使用的是《中国统计年鉴》中的分地区全社会零售价格分类指数数据,时间跨度为1992-2011年,出于统计口径一致性和数据连续性的考虑,笔者选取了8类商品进行研究,分别为:食品类、饮料烟酒类、服装鞋帽类、日用品类、文化体育用品类、中西药品类、书报杂志类和燃料类。1992、1993年只公布了烟酒茶和衣着类数据而没有公布饮料烟酒和服装鞋帽类数据,故这两年的饮料烟酒和服装鞋帽类数据用烟酒茶和衣着类数据替代;由于重庆市1997年才为直辖市,故其1992-1996年的数据无法获得,因此,计算1992-1996年各省区相对价格方差Var(Pi/Pj)时,不包括重庆市。

基于本文的研究目的,

相对价格方差Var(Pi/Pj)的计算过程如下:对于任一年而言,先计算两两省区之间8类商品的相对价格Pit/Pjt,可以得到435个相对价格序列(每一个序列中都分别含有各类商品的8个相对价格),然后对每一个相对价格序列计算其方差,即可获得该年两两省区之间的435个相对价格的方差,理论上20年就可以计算得到8700个相对价格的方差,由于无法获得重庆市1992-1996年的数据,故实际上20年一共可以计算出8555个相对价格的方差。笔者在实际计算相对价格方差时进行了对数和绝对值处理,即先对相对价格取对数,然后取绝对值,最后再计算相对价格对数绝对值的方差Var(1 ln(Pi/Pj1)。对相对价格取对数的好处是能在一定程度上缓解异方差和偏态性问题(Wooldridge,2003)。之所以取绝对值是因为对相对价格取对数后两地价格分子分母位置调换会使对数值的符号改变,ln(Pi/Pj)=ln(Pi/Pj)即,两地价格放置位置的变化就可能会改变方差的大小,而取绝对值后就不会再有这个问题。

三、测度结果及分析

(一)全国及三大地区市场整合趋势分析

1992-1996年中的每一年可以计算获得406个两两省区对的方差,1997-2011年中的每一年可以计算获得435个两两省区对的方差,为了获取全国商品市场整合程度的总体趋势,笔者逐年计算方差的均值,计算结果如图1。

从图1中可以看到,在1992-2011这20年中,全国各省区之间相对价格的波动幅度呈明显下降之势,这说明中国在经济转轨的这20年中国内市场整合程度是逐渐提高的,并非如Young(2000)、Poncet(2002、2003)所揭示的那样呈现出日益分割的趋势,从国内市场整合的角度看,我国的市场化改革是成功的。进一步地,将1992-2011这20年分为前后两个10年来看,在前一个10年中,相对价格的方差虽然有所下降,但波动幅度仍然较大,在后一个10年中,相对价格方差的波动幅度大为缓解,且波动较为平稳,这可能是因为2001年中国加入世界贸易组织后,对外一体化程度的提高对国内商品市场整合起到了积极的推动作用。笔者认为在开放的经济环境中,地方政府如果仍然在区际贸易中实行地方保护主义政策,人为地分割地区市场,会承担高昂的成本,因而有助于倒逼地方政府逐渐放弃那些非市场化的行为,这就有利于国内商品市场整合程度的不断提高。同时,对外开放度越高,就越有机会学习发达经济体的先进管理经验、吸收对外贸易与投资所产生的溢出技术,越能体会到对外贸易所产生的规模经济,从而把这种对外开放能带来一系列静态和动态利益的理念,运用于国内市场的对内开放(许统生等,2013)。在图1中,笔者也分别给出了东、中、西部地区1992-2011年按年平均的相对价格方差,三个地区相对价格波动的走势与全国十分相似,且与全国也较为同步,波峰和波谷基本在同一时点出现,这说明各地区的市场整合情况与全国的基本相同。

(二)各省区市场整合趋势分析

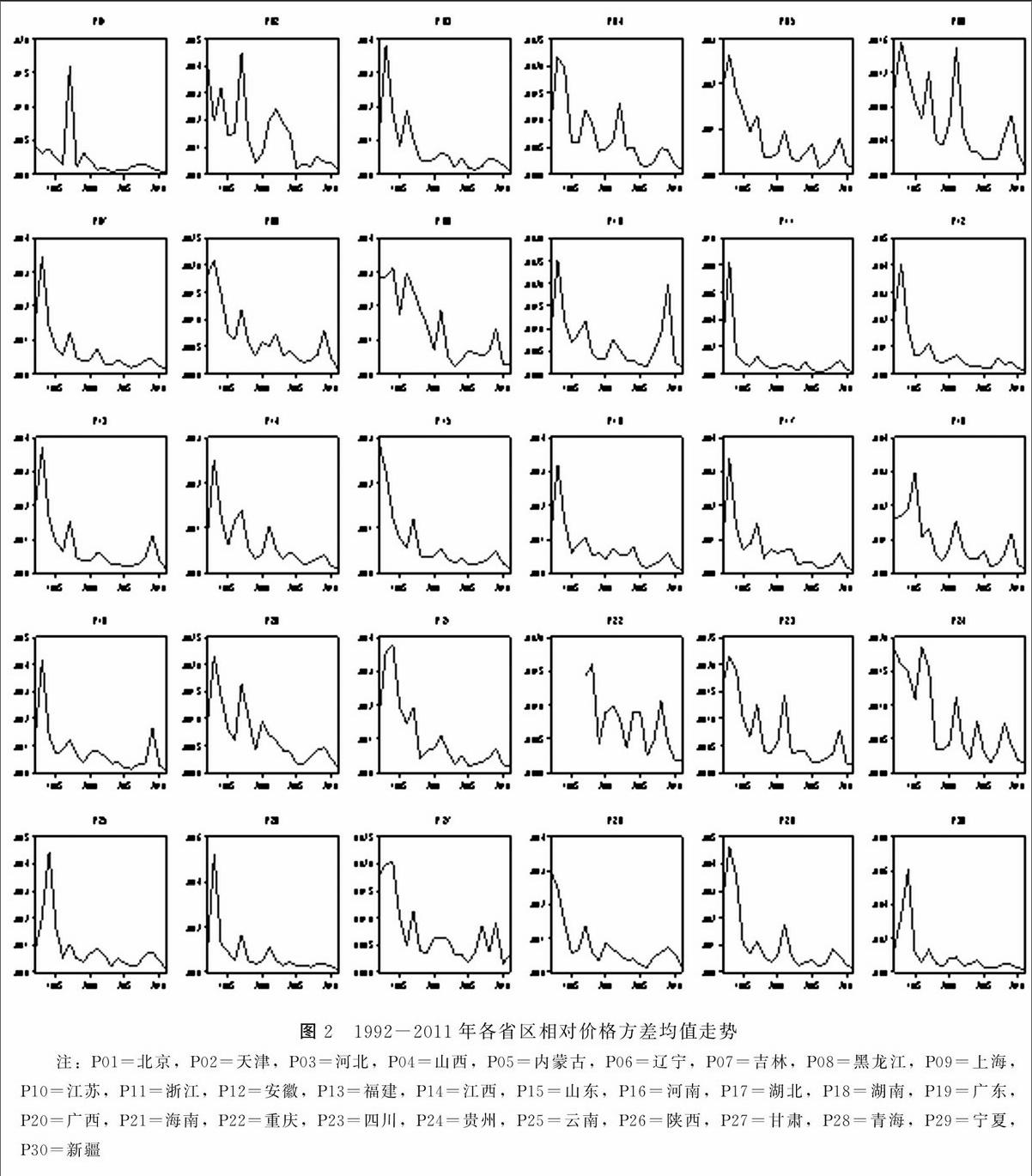

为了得到每一年各省区的相对价格方差,需要对每一年的435(406)个方差按省进行归集,计算每个省区该年与其他各省区方差的均值,由此可以得到30个省区在1992-2011年相对价格方差在每一年中的均值(重庆市只能得到其在1997-2011年的方差均值),这样便于对每一个省区20年的市场整合情况进行分析。30个省区20年的方差均值情况如图2所示。

由图2可知,各省区相对价格方差在1992-2011年间的走势与全国的走势基本相同,相对价格的波动幅度总体呈现出收窄趋势。2001年之前各省区相对价格的波动幅度较大,2001年之后波动幅度逐渐缩小,这也与全国的情况颇为相似。在波动幅度总体收窄的趋势下,北京、天津、山西、辽宁、江苏、重庆、四川、贵州这8个省区的相对价格波动情况较为剧烈,其他省区相对价格波动则相对较为平稳。

进一步计算30个省区在1992-2011年、1992-2001年、2002-2011年这3个时期中各省区相对价格方差的均值,并对其进行排序以揭示在不同时期各省区市场整合水平在全国所处的位置及其变化情况,各省区在3个时期相对价格方差的均值及其排名情况如表1。

由表1可知,北京、天津、上海这三个直辖市的相对价格方差的均值在1992-2011年间是最大的,意味着这三个直辖市与全国其他省区的市场整合水平是最低的。辽宁、山东、江西这3个省份在20年间平均的相对价格方差最小,说明这几个省份的市场一体化水平是最高的。将1992-2011年分为1992-2001、2002-2011这两个十年来看,各省区在后一时期的市场整合程度较前一时间都有较大提高,但各省区提高的程度有所不同,提高较多的省区有:山东、吉林、安徽、河北、陕西、新疆、海南,这几个省份在后一时期的排名比前一时期均有较大提升,提高较少的省区有:江苏、山西、黑龙江、甘肃、重庆,这几个省区在后一时期的排名比前一时期均有较大下降。

观察表1,多少有点“令人吃惊”,不管是在1992-2011年,还是在1992-2001年,亦或是在2002-2011年,北京、天津和上海这几个直辖市的市场整合程度的排名都比较靠后,这是一个值得令人关注的现象。这几个直辖市的对外一体化水平通常都较高,由前述分析可知,较高的对外一体化水平对内部市场一体化是有促进作用的,为何这几个直辖市的国内市场整合水平的排名会靠后呢?肯定存在其他一些因素阻碍了这几个直辖市的市场与国内其他省区市场的融合。很可能是由于北京、天津和上海的直辖市地位,使得它们能够获得一些特殊的优惠政策,为了最大限度地享有这些政策,不致使这些政策好处“外溢”,它们便采取一系列措施进行保护,故而使其与国内其他省区的市场整合程度低。

四、结论

本文基于相对价格的视角研究了1992-2011年期间中国国内市场整合水平及其发展趋势,研究得到了以下结论。

第一,1992-2011年,各省区间相对价格的波动幅度呈明显下降之势,这说明这一时期中国国内市场整合水平是逐渐提高的,从市场整合的角度看,我国的市场化改革也取得了成功。

第二,将1992-2011年分为前后两个10年来看,在前一个10年中,相对价格的方差虽然有所下降,但波动幅度仍然较大,在后一个10年中,相对价格方差的波动幅度大为下降,且波动较为平稳,这说明市场整合进程并非是一帆风顺的。

第三,各省区相对价格方差在1992-2011年间的走势与全国的走势基本相同,相对价格的波动幅度总体呈现出收窄趋势,但不同省区的市场整合进程也存在着一定差异,特别是北京、天津、上海这三个直辖市的市场整合水平偏低的现象尤其值得关注,这也是笔者未来进一步研究国内市场整合时重点关注的问题。