浅析青光眼患者进行小梁切除术后发生持续浅前房的原因及处理方法

朱敏洁

(射阳县中医院 江苏 盐城 224300)

进行小梁切除术是治疗青光眼的主要方法。为青光眼患者采用此疗法进行治疗虽可取得理想的效果,但可引起较多的并发症。术后持续浅前房是接受小梁切除术的青光眼患者最常见、最严重的并发症。此病可导致晶状体浑浊、角膜水肿、继发性白内障等眼部病变[1]。为了分析对青光眼患者实施小梁切除术后其发生持续浅前房的原因及处理方法,我院在对66例青光眼患者施行小梁切除手术后全面观察了其发生持续浅前房的情况及进行相关治疗的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究中的患者均为我院眼科2013年1月-2014年12月收治的66例(79只患眼)青光眼患者。这些患者的年龄为29~78岁,平均年龄为(60.3±9.5)岁,其病程为20d~13年,其中有急性闭角型青光眼患者43例(50只患眼)、慢性闭角型青光眼患者20例(26只患眼)、开角型青光眼患者2例(2只患眼)、外伤性青光眼患者1例(1只患眼)。

1.2 纳入/排除标准

本研究中患者的纳入标准是:①根据对患者进行临床检查的结果、其临床症状及体征确诊其罹患青光眼,而且确认其具有进行标准小梁切除术的适应症。②患者了解本研究的目的及方法,自愿参加本研究并签署了相关的知情同意书。本研究中患者的排除标准是:①不能按计划接受相关治疗的患者。②临床资料不全的患者。

1.3 方法

为本组患者进行充分的术前准备,为其应用降眼压类药物,将其眼压控制在15~30mmHg,在用药后其眼压若未达上述的范围可于术前1h为其静脉滴注甘露醇。严格按照小梁切除术的规范操作流程对患者进行以下的手术操作:进行表面麻醉及结膜下浸润麻醉,在麻醉起效后做一个以穹窿为基底的结膜瓣及一个以角膜缘为基底的半层巩膜瓣(大小均为4mm×6mm),将房水缓慢放出后切除小梁网、虹膜静脉窦等组织(切除范围约为1.5mm×2mm),然后切除周边虹膜。在复位巩膜瓣后,用10/0的尼龙线作为缝线,于巩膜瓣的两角分别缝合一针。在结膜下注射2mg的地塞米松与2万U的庆大霉素,确认前房形成后结束手术。若前房未形成,可在巩膜瓣下注射平衡液,以形成前房。在术后若发现患者发生持续浅前房,应采取以下方法对其进行处理: ①在术后患者若发生I度或II度持续浅前房应先对其进行保守治疗,在4~5d后其病情若未好转可对其进行手术治疗。在术后患者若发生III度浅前房应尽早对其进行手术治疗。②对患者进行保守治疗的方法主要为散瞳(用1%的阿托品眼药水进行滴眼)、局部加压包扎(用梭形小棉枕压迫滤过泡的上睑处、用胶布固定,用绷带包扎)、使用脱水剂(静脉滴注20%的甘露醇)及全身应用糖皮质激素类药物(地塞米松)等。③对患者进行手术治疗的方法包括前房重建术、结膜瓣缝合修补术、玻璃体抽取术及人工晶体植入术等。

1.4 观察指标及评价标准

①观察本组患者接受小梁切除术后发生持续浅前房的情况,参照Spaeth分类法将其发生持续浅前房的程度分为I~III度,并分析其发生浅前房的时间及原因。②观察本组中发生术后持续浅前房的患者进行保守治疗及手术治疗的情况、其临床疗效及接受术后随访的情况。

1.5 统计学方法

使用SPSS18.0统计软件对本研究中的数据进行分析,计量资料用均数±标准差()表示,采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 本组患者发生术后持续浅前房情况的分析

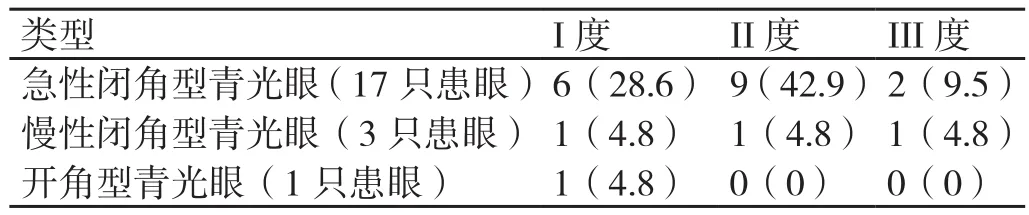

本组患者在术后共有21只患眼发生持续浅前房,其持续浅前房的发生率为26.6%。本组患者的患眼发生术后持续浅前房的时间是:在术后第1d有3眼发生持续浅前房,在术后第2d有12只患眼发生持续浅前房,在术后第3d有4只患眼发生持续浅前房,在术后第4天有1只患眼发生持续浅前房,在术后第7d有1只患眼发生持续浅前房。本组患者在术后发生持续浅前房的原因包括房水滤过旺盛(13只患眼)、结膜瓣漏(1只患眼)、脉络膜脱离(6只患眼)及恶性青光眼(1只患眼)。与本组中的慢性闭角型青光眼患者、开角型青光眼患者、外伤性青光眼患者相比,本组中急性闭角型青光眼患者在术后持续浅前房的发生率较高,差异有统计学意义(P<0.05)。详情见表1、表2。

表1 本组患者发生术后持续浅前房情况的分析(眼,%)

表2 本组患者发生术后持续浅前房原因的分析 (眼,%)

2.2 本组中发生术后持续浅前房患者进行治疗的情况分析

在本组发生术后持续浅前房患者的患眼中,有18只患眼接受保守治疗,有3只患眼接受手术治疗,经治疗其浅前房的表现均消失。在术后对这些患者进行12个月的随访,其眼压均得到有效的控制,未发生角膜水肿、虹膜后粘连等并发症。

3 讨论

持续浅前房是对青光眼患者施行小梁切除术后最常见的并发症[2]。据文献报道,青光眼患者在接受小梁切除术后其持续浅前房的发生率约为30%~70%。在本研究中,本组患者术后持续浅前房的发生率为26.6%,略低于上述文献报道的结果。这可能与我们在对本组患者施行小梁切除术前做了充分的准备工作,在术中严格按照相关的规范进行操作有关。在本次研究中,我们对青光眼患者采用小梁切除术后其发生持续浅前房的主要原因及相关的处理方法进行了如下的分析。1)房水滤过旺盛。在本研究的患者中,因术后房水滤过旺盛而发生持续浅前房的患者占61.9%。这些患者发生术后房水滤过旺盛的原因包括术中巩膜瓣制作不佳或对合不紧、小梁切除范围偏大等。研究发现,因房水滤过旺盛而发生的浅前房主要为I类或II类浅前房,其治疗方案主要为散瞳、局部加压包扎、抗炎、脱水等。有报道指出,在进行上述保守治疗后4~5d内,此类浅前房患者的病情即可痊愈[3]。2)结膜瓣漏。在本研究的患者中,因出现结膜瓣漏而发生持续浅前房的患者占4.8%。这些患者发生结膜瓣漏的原因主要为巩膜瓣、结膜瓣的缝合不严密、愈合不良、巩膜瓣缘外露等,在对其进行荧光检查时可发现“溪流现象”[4]。研究发现,对发生较轻结膜瓣漏的患者进行保守治疗可使其病情快速痊愈。患者发生的结膜瓣漏若较重应及早为其采用前房重建术、结膜瓣缝合修补术进行治疗[5]。3)脉络膜脱离。在本研究的患者中,因出现脉络膜脱离而发生持续浅前房的患者占28.5%,这些患者发生脉络膜脱离的原因主要为切除小梁及巩膜而导致的急性低眼压、眼内血管的内外压失衡、脉络膜上腔积液形成等。研究发现,患者的巩膜突在被切除后可与脉络膜分离,形成局部的裂隙,进而可导致脉络膜脱离[6]。在治疗因出现脉络膜脱离而发生的持续浅前房时,应对患者进行扩瞳、抗炎及脱水治疗,经治疗其病情若未好转应及时在其前房内注射玻璃酸钠,若其上腔积液较多应采用巩膜切开引流术对其进行治疗。4) 恶性青光眼。在本研究的患者中,因患恶性青光眼而发生持续浅前房的患者占4.8%,这些患者发生恶性青光眼的原因主要为使用缩瞳剂的时间过长、晶状体较厚等。治疗此类持续浅前房的方案主要为进行巩膜切开引流术+玻璃体抽出术、人工晶体植入术等[7]。

本次研究的结果显示,在对青光眼患者实施小梁切除术后其持续浅前房的发生率较高,其发生持续浅前房的原因主要为房水滤过旺盛、脉络膜脱离、结膜瓣漏、恶性青光眼等。根据接受小梁切除术的青光眼患者发生术后持续浅前房的严重程度对其进行保守治疗或手术治疗可取得理想的效果,改善其预后。