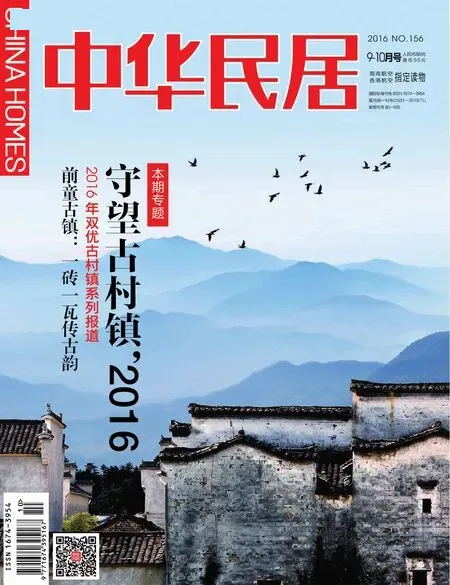

待保护的老村落房破损,屋凋敝

待保护的老村落房破损,屋凋敝

很多人不知道的是,万佛堂村还是东北地区年代最久、规模最大的石窟群万佛堂石窟的所在地。万佛堂石窟开凿在大凌河北岸的福山上,分为东西两区,现存大小洞窟16个,石刻造像430余尊。法像威严、塔林高耸,一副庄严神奇之状,让万佛堂村的人们倍感自豪。万佛堂村历史悠久,从燕秦设郡、汉武立县至今已有2200多年历史。“三皇五帝”中的颛顼(“五帝”之一,黄帝之孙)长眠于此;一代巾帼大辽太后萧绰、契丹杰出政治家耶律楚材等皆出于此。但是,就是这样一个山、石、水、林荟萃,寺、塔、宫、碑齐全,有山有水有历史的好地方却知之者甚少。

在当前城镇化大潮的影响下,传统乡村乡镇的发展面临着一系列亟待解决的问题,万佛堂村也不例外。由于村民经济收入低,不少传统民居建筑年久失修,木结构腐蚀严重,甚至出现断裂;有的民居墙皮剥落,墙体开裂,居住条件堪忧;大量青壮年外出打工,留守的老人和儿童生活状况较差;村里的基础设施和产业薄弱,制约着村镇的发展。

党的十八大明确提出,到2020年实现全面建成小康社会的宏伟目标,其中少数民族地区能不能如期实现目标,直接关系着国家全面建成小康社会的大局。从目前少数民族地区经济社会发展明显滞后的实际情况看,改善少数民族贫困地区的居住环境问题是加快少数民族地区经济社会发展的重中之重,刻不容缓。于是,2016年度中央财政支持的改善少数民族村寨居民居住条件的关爱项目迅速推进,万佛堂村赫然在列。

在促进少数民族地区经济社会发展及保护民族传统建筑方面,中国民族建筑研究会(以下称研究会)具备丰富的理论与实践经验,长期以来对少数民族地区的社会服务项目给予资金资助和智力支持。本次改善少数民族村寨居民居住条件关爱项目的重担自然当仁不让落在了研究会的肩上。“中央财政支持社会组织参与社会服务”项目作为改变少数民族地区经济社会发展落后状况的示范项目,将成功模式与经验推广到全国其他少数民族贫困地区,惠及更多的留守居民,创建繁荣美好的多民族和谐社会。项目立项后,研究会迅速成立项目调研小组,赴辽宁锦州市义县头台

镇万佛堂村进行实地考察,并提出了周密可行的修缮改造计划。

按照一年加强基础设施建设,两年打造锡伯族特色,三年完善配套设施的工作思路,力争用三年的时间将万佛堂村打造成特色鲜明、风格独特、环境优美的少数民族特色村寨。

项目计划修缮原有老旧传统民居,改善少数民族地区传统村寨住宅的居住条件,修缮万佛堂村危房30户,改善房屋安全、防雨、卫生等居住条件,受益人数达180人,提升留守老人及儿童生活质量。同时改善万佛堂村整体居住条件,硬化路面、修桥补路、疏通防水沟渠,并做初步的村落整体规划和民宿试点,从而保护中国传统民族建筑及文化,促进少数民族村寨的脱贫,人与环境的可持续发展。

义县副县长蒋立新向调研组成员介绍:“由于历史、文化保护等问题,辽代奉国寺、北魏万佛堂石窟和广胜寺塔都没有得到很好的宣传和发展。因此,希望通过此次机会为万佛堂村的发展带来新的模式与契机。按照一年加强基础设施建设,两年打造锡伯族特色,三年完善配套设施的工作思路,力争用三年的时间将万佛堂村打造成特色鲜明、风格独特、环境优美的少数民族特色村寨。