小额诉讼问题的分析

段艳闯

摘 要:小额诉讼制度是《新民事诉讼法》这几年颁布的一项新制度,在实务处理案件过程表现的并不理想,存在适用率不高、推行情况差的现状。本文针对当事人、法官、法院对其适用的积极性不高和制度设计的缺陷四个问题展开论述。

关键词:小额诉讼;简易程序;制度完善

一般认为小额诉讼被设立的目的有二:一,解决法院的案多人少,繁简分流,合理配置司法资源。二,实现当事人快速结案,解决纠纷,节约诉讼成本的司法需求。然而,在司法实践中却出现被当事人、法官、甚者基层法院消极怠慢的现象?为什么会出现这样的问题?出现的问题该怎么规范和完善?

一、小额诉讼的实证透析

(1)小额诉讼的适用情况

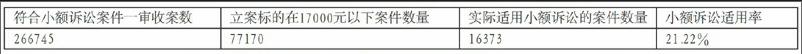

根据最高人民法院的预估,在《新民事诉讼法》实施以后,全国基层法院受理的小额诉讼将占基层人民法院受理案件数量的30%左右。该省是全国的试点单位,理应在小额诉讼方面起带头模范的作用。然而,现实的情况是该省虽然在小额诉讼上取得了一定的进步,但由于各个地区经济发展不平衡、上访、缠诉的问题,小额诉讼制度的设立与立法者的目的依然存在较大的差距,具体如表1。

从上表我们可以得知,尽管该省是最高人民法院指定的试点单位,小额诉讼的适用情况也不容乐观,效果并不像预期那样理想。立案标的在17000元以下的案件有77170件,其中适用的仅16373件,仅占比例的21.22%,与最高法院预设的30%还有一定的差距。这说明符合小额诉讼的案件不占少数,却在适用的过程中被“弱化”或是调解了。

(2)小额诉讼的推行情况

2014年10月,该省高院专门下发了《小额诉讼适用通知》,对小额诉讼的适用条件、工作流程、保障机制等作出了明确的要求。各地法院专门成立小额诉讼工作领导小组和办公室,明确工作责任,细化工作措施,推进小额诉讼工作,有序进行。2015年8月,省高院召开全省法院小额诉讼工作推进会,进一步推进小额诉讼工作。下表这是该省各地区基层法院在2014年12月到2015年6月推行小额诉讼的概况。

从表2可以看出,基层法院之间的推行差距很明显。H基层法院符合小额诉讼案件有7482,实际适用的也有3773件,占比例的50.41%。同样,有一些基层法院地区不到10%,甚至在我们统计之后没有出现在图表上的一些基层法院一件也没有的。出现这样的现状,不仅仅是因为适用小额诉讼比例高的基层法院是因为作为最高人民法院的试点而不得不适用的,还有更重要的因素是这些基层法院对推行小额诉讼的工作态度和重视程度了。

二、小额诉讼的问题分析

(1)当事人的担忧

小额诉讼是简易程序中的一项特殊制度,并不像欧美法系等发达国家和地区一样独立于其他的程序。在我国也是一项刚颁布不久的新的法律制度,为了了解当事人对小额诉讼的认识,一些法院做了一项问卷调查,研究者在其所在的法院正在审理案件的各个阶段的当事人随机发放了调查问卷,根据所收回的有效问卷当中,86%的当事人对小额诉讼制度根本就不了解,更不用说让他们去适用了。然而,在当事人被告知小额诉讼一审终审之后,这些当事人中62%都不愿意选择小额诉讼。理由不仅是对当今的司法权威的不信任、判决不公,而且担心如果案件输了就失去了上诉纠正的机会。

(2)基层法官的担忧

通过研究我们不难发现原因主要有以下几个:第一,小额诉讼在制度上只是简易程序的一部分,并不是独立的。因此,在适用的过程中要首先考虑简易程序“事实清楚、权利义务关系明确、争议不大”的标准,还要其自身要求的诉讼目的额是否在法律的规定之下。而在这个过程中,简易程序的这一标准在法律实践中并不被基层法院所重视,反而基层法院也只是模糊的适用这一标准。但是,在适用小额诉讼时,法院却以这项标准作为是否适用小额诉讼的门槛。

第二,审限压力大,到期不能结案。因为该地区的某些法院在前些年作为最高法院的试点单位,在试行的期间要求他们尽可能的一个月结案,这在客观上就造成了承办法官无形的压力。尽管现在已经放宽到可以三个月结案,面对“僧多粥少”的现象,案件不断激增的情况下,法院还是不能迅速有效的解决案件,以至于把一些适合适用的小额诉讼的案件运转周期拖延殆尽,不得不转换到其他程序,长此以往,承办法官在潜意识里越来越排斥适用小额诉讼。第三,送达难。导致法官在有限的时间内不能快速结案。符合小额诉讼的案件,涉及的金钱的数额自然不多,当法官了结案件的时候通知双方当事人时,当事人会以工作忙、路途远而不愿配合,使得法官始终不能结案。

(3)小额诉讼制度设立问题

首先,我们从立法者的角度来看,立法者认为小额诉讼制度是需要强制适用的,即只要符合法律规定的符合小额诉讼的就必须适用,这是出于减轻基层法官对案件进行筛选的诉累考虑的。值得注意得是,当事人却因此没有了选择适用其他程序的权力,这在一定程度上变相的剥夺了当事人的程序选择权。我们都知道民事诉讼制度的目的就是为了追求实体权益和程序权益的平等,然而从小额诉讼制度的设计和立法规定上看,这种忽视当事人的主体地位和剥夺当事人程序选择的后果,强制适用似乎与民事诉讼制度的目的相背离。其次,小额诉讼的适用标准不一致。如果说当事人和法官在适用小额诉讼的过程中积极性不高主要是因为其自身的主观原因,那么法律对小额诉讼的适用范围规定的不明确可以说是规避小额诉讼的客观原因了。

三、小额诉讼困境的分析

(1)加强对小额诉讼的宣传,增强其认识度

首先,我们可以通过舆论媒体的作用让大家所熟悉小额诉讼的价值和作用。通过报纸、电视、网络、微信、微博等现代科技作为其传播的媒介,来宣传小额诉讼制度的主要内容、立法宗旨、重要意义。也可以通过发布典型案例、庭审观摩、巡回审判等能接近群众的形式使其对小额诉讼不断了解,以此减少对小额诉讼排斥。其次,法院还可以在立案庭或者法律服务中心设置小额诉讼专栏,专门提供小额诉讼的服务,向询问者告知小额诉讼适用的条件、程序规范以及适用的价值等等,帮助群众来接受和认同小额诉讼。

(2)调动法官的积极性

第一,在筛选案件的过程中我们不能仅仅按照“事实清楚、权利义务关系明确、争议不大”这样严苛的标准,除了徒增法官办案的工作压力和烦恼之外,没有其他益处。其次,面对绩效考试时,我们用粗放的考核方式来解决精细化的审判实践作为试点,以此推行。为了缓解法官的顾虑,根据小额诉讼的特点来制定专门独立于其他程序的考评方式和管理系统,比如将小额诉讼的案件从其他案件里分流出来,把本可能因小额诉讼产生的上访、申诉、信访的案件的从考核的部分拿出去,在法官考核时,把以前那种仅仅计量案件数量的方式,转换成综合案件的类型、案件的难易方式和适用的程序等多种因素进行评价。最后,解决送达难我们可以试着从源头出发,法官在接收案件的过程中或已适用小额诉讼的案件如果遇到被告下落不明的情况,可以以“原告未能提供准确的被告地址”或“原告未提供能够送达的被告地址”为由,对起诉予以驳回或不受理。

(3)完善制度设计

小额诉讼是强制适用的,这经常造成了小额诉讼程序在立法者和司法实践中的误解,也忽略了对当事人在程序上的考虑。但是,我们仔细研读法条的时,发现当事人的异议选择权并非完全没有。小额诉讼作为简易程序的一部分,简易程序的适用条件受“事实清楚、权利义务关系明确、争议不大”的约束,所以当事人完全可以对简易程序的适用条件提出看法,这也是实践中普遍存在的做法。不过,这并非是一个长久之计,所以立法者还要考虑保护当事人的程序选择的权利。其次,2015年1月30号公布的最高人民法院《关于适用(民事诉讼法)的解释》已对小额诉讼做了专门的规定,不仅扩大了小额诉讼的适用范围,还对举证期限、答辩期限、程序转换等方面做了明确的规定,形成了一套完整的体系,法律上的统一,从而改变各地区法院“各自为营”的局面,这不仅可以保证小额诉讼程序运行的规范和统一,也为立法上细化制度设计,构建统一而规范的程序规则提供了保证。

四、结语

小额诉讼作为一种新型的制度,正是落实司法便民、利民、优化司法资源解决“案多人少”的制度,该制度还需要广大的法官、各地区法院重视,发挥自己的作用,逐步推进适用。当然,在具体制度的设计程序和适用规则上存在很多问题和欠缺,本文只是针对这个问题起到了抛砖引玉的作用,希望在以后法律适用中不断完善小额诉讼的审理机制,真正发挥小额诉讼的作用。

参考文献:

[1]李后龙,潘军锋:<小额诉讼中存在的问题及对策研究--基于江苏法院小额诉讼工作的实践分析>,载<中国民事诉讼法学研究会2015年年会论文集>,第158,159页.

[2]陆俊芳,牛佳雯,熊要先.<我国小额诉讼制度运行的困境与出路--以A直辖市16家基层法院的审判实践为蓝本>,载<中国民事诉讼法学研究会2015年年会论文集>,第167页.

[3]王亚新:<民事司法实务中适用小额诉讼的若干问题>[J],<法律适用>2013年第5期,第37页.

[4]唐力,谷佳杰:<小额诉讼的实证分析>,国家检察官学院学报,第22卷第2期.

[5]王亚新:<民事诉讼法修改中的程序分化>[J],<中国法学>2011年第4期,第182页.

[6]袁定波:<小额诉讼实施半年遭遇“冷落”>,载自2013年7月12日法制日报第005版.

青年时代2016年20期