从失效专利反思实用新型专利审查制度——基于浙江省的实证

王雅芬,徐杨柳

(浙江工商大学 法学院、知识产权学院,杭州 310018)

从失效专利反思实用新型专利审查制度

——基于浙江省的实证

王雅芬,徐杨柳

(浙江工商大学 法学院、知识产权学院,杭州 310018)

对于近年来我国实用新型专利申请量持续增长而专利有效量未同步增长,失效专利仍大量存在的问题,文章基于浙江省失效专利信息的实证分析,得出失效实用新型专利大部分为非正常失效专利。经分析影响该结果的根本原因为授权实用新型专利质量不高,而影响其授权专利质量的主要因素为实用新型专利审查制度。经反思,相关法律法规对实用新型专利初步审查制度设置的不完善使得这类专利实际上不能被保证具备可专利性的要求。在此基础上,文章比较借鉴几个主要典型国家的实用新型审查制度并结合我国国情提出对应制度的完善设想。

实用新型;非正常失效专利;授权专利质量;审查制度

一、 引 言

我国自1985年开始施行第一部《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)以来,就建立了实用新型专利制度。根据现行《专利法》第2条的规定:“实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”与发明专利相比,实用新型专利对创造性的要求更低,这为创新型中小企业、善于发明创造的个人等主体申请专利提供了更大的可能性,与此同时,其申请程序简单、授权速度快、费用低的特点也为人们的申请提供了更大的便利。作为发明专利制度的补充,又很好地吸引了人们将许多创造程度较高而产品市场时效性又较强的发明创造来申请实用新型专利,从而加快了其技术转化与流通的速度,增进了技术转化带来的效益。可以说,实用新型制度在保护小发明,促进中小企业的发展方面发挥了极大的作用,为我国社会的经济、技术发展做出了贡献。

近年来,随着我国专利申请数量的大量增长,实用新型专利申请量也得到了快速的增长。2011年申请量达到585527件,较2010年增长42.9%;2012年申请量达到740290件,较2011年增长26.4%;2013年申请量达到892362件,较2012年增长20.54%;2014年申请量达868511件[1],虽较2013年有略微下降,但绝对数量依然很大。随着包括实用新型在内的专利申请量的跨越式增长,其背后的专利问题也引人深思。根据国家知识产权局公布的数据,2011年实用新型有效量合计112万余件,占累计授权量的53%;2012年实用新型有效量合计150万余件,占累计授权量的56%;2013年实用新型有效量合计190万余件,占累计授权量的57%;2014年实用新型有效量合计229万余件,占累计授权量的56%[1]。由此可见,自2011年至2014年,已授权实用新型专利的有效量、失效量均维持在累计授权量的一半左右。这一现象说明,在实用新型专利申请量大量增加的同时,其有效率并未得到同步的提高,失效专利仍然大量存在。与此同时,当前我国的专利质量堪忧,问题专利、垃圾专利泛滥,已对经济社会发展构成了潜在威胁。[2]由此便引发了笔者对失效专利大量存在现象背后的原因思考。为提升专利质量,促进技术创新,笔者对浙江省失效专利*本文所指失效专利是特指中国大陆范围内的,包括未授权的法律状态为撤回和驳回的失效专利申请,以及已授权的法律状态为终止、全部无效、届满的失效专利。信息进行分类分析,在此基础上分析浙江省失效实用新型专利问题,探究导致问题出现的原因,并提出相应的对策。

二、 失效实用新型专利问题分析:浙江案例

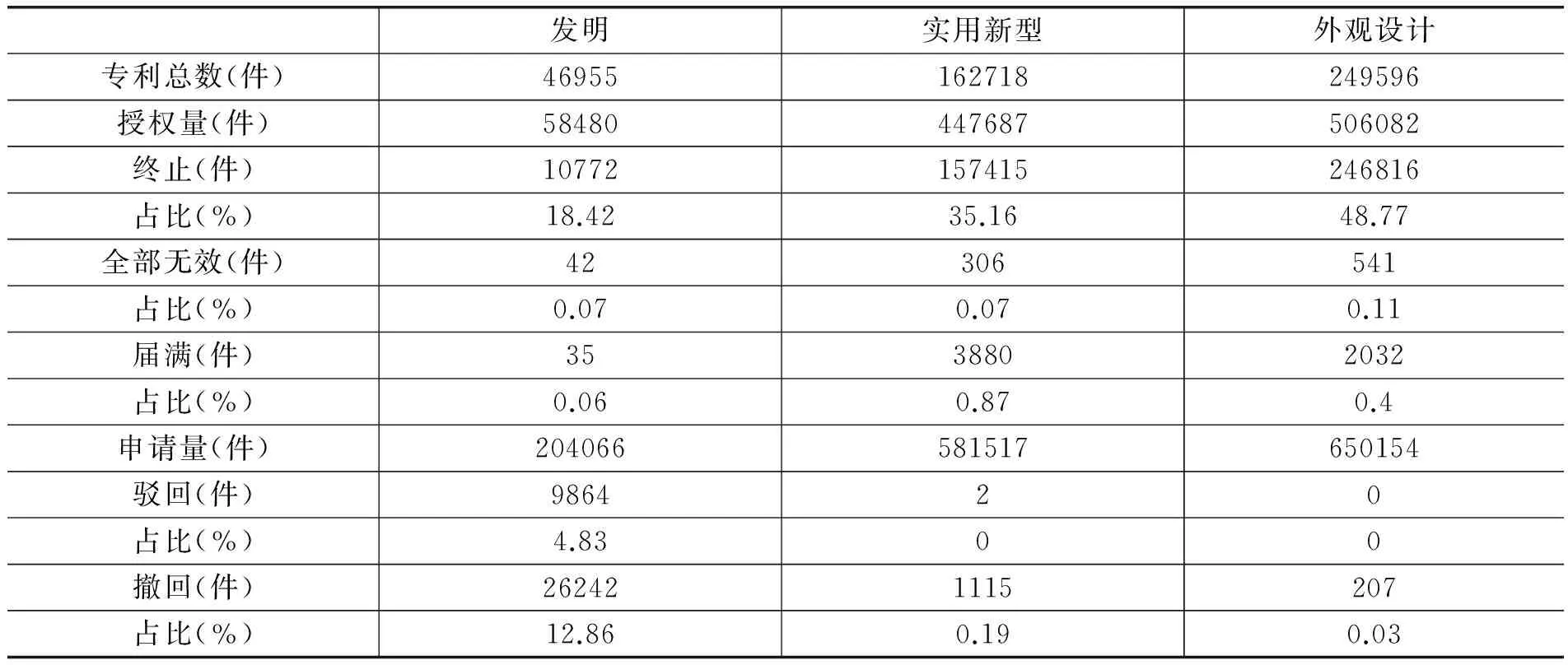

根据浙江省知识产权局公布的统计数据,截至2014年5月,浙江省专利总申请量为1435737件,总授权量为1012249件,其中发明、实用新型、外观设计专利申请量分别为204066件、581517件、650154件[3],授权量分别为58480件、447687件、506082件[3]。本文以江苏润桐专利检索系统的数据为来源,以“中国大陆”为研究地域,以“发明、实用新型、外观设计”为研究对象,以“浙江省”为地址,对截至2014年5月浙江省已公开的专利数据,在系统数据稳定时间段内进行检索分析。

1. 实用新型专利失效数量多、占比大。以专利类型为分类标准,将浙江省的所有失效专利按发明、实用新型、外观设计专利三种类型分类,对失效专利的专利类型构成进行分析。经统计,浙江省失效发明专利共46955件,占10.22%;失效实用新型专利共162718件,占35.42%;失效外观设计专利共249596件,占54.35%。

由此可见,在失效专利中,外观设计、实用新型专利数量多,且在浙江省失效专利中占比大。但由于外观设计不属于技术方案,其审查标准区别于发明和实用新型专利,且其非技术性专利的本质特性使得其一般不纳入专利质量的评判,其社会经济价值与技术性专利无法相提并论,也难以符合专利制度促进技术进步的目的。因此,为更好地提升专利质量,促进科技创新,本文仅结合具体实证数据对作为技术方案的实用新型失效专利与发明失效专利进行对比分析。

2. 实用新型专利终止量占其授权量的比例大,届满量占其授权量的比例小,撤回和驳回的数量占其申请量的比例小。以专利的法律状态为分类标准,将浙江省的所有失效专利按终止、届满、撤回、驳回、全部无效五种类型分类,对失效专利的法律状态构成进行分析。

浙江省不同类型的失效专利法律状态构成如表1所示。浙江省终止的实用新型专利占其授权量的35.16%、发明专利仅占18.42%,与失效发明专利相比,终止的实用新型专利占其授权量的比例明显大(虽“双报”制度会在一定程度上影响实用新型专利终止的数量,但即使极端地考虑所有的发明专利在获得授权前均同时申请并授权了实用新型专利,那么除去这一部分,剩下终止的实用新型专利仍占其授权量的22.1%,但实践中并没有这么多的人采用“双报”的做法,可见其终止率相比于发明专利的确高很多)。浙江省届满的实用新型和发明专利数量及占其授权量的比例均较小,数量分别为35件、3880件,占比分别为0.06%、0.87%。浙江省驳回的实用新型专利为2件,撤回的为1115件(均发生在1992年以前异议期);驳回的发明专利为9864件,撤回的为26242件。由于表1所示数据是已公开专利数据,但考虑到初审中涉及未公开的驳回和撤回专利,经初步估算,撤回和驳回的实用新型专利约为75586件,占实用新型专利申请量的23.01%,撤回和驳回的发明专利申请约为133830件,占发明专利申请量的37.04%,与失效发明专利相比,撤回和驳回的实用新型专利在其申请量中的占比明显小。

表1 浙江省不同类型的失效专利法律状态构成表

3. 实用新型专利维持时间*专利维持时间一般是指已授权的专利从申请日起计算,至其持有人放弃此专利权利为止的时间。本文为方便研究,将已公开而未授权的专利申请从申请日至失效日的时间也称为专利维持时间。短。52.85%的失效实用新型专利维持时间集中在2~3年,54.30%的失效发明专利维持时间集中在3~4年。

4. 实用新型失效专利申请主体以个人为主。以专利主申请主体为分类标准,将浙江省的所有失效专利按高校组、科研院所组、个人组、其他组(主要是企业,下同)四种类型分类,对失效专利的主体构成进行分析。

浙江省不同类型的失效专利主申请主体构成如表2所示。由表可见,浙江省失效发明专利和实用新型专利主申请主体均以个人为主,但是与失效发明专利相比,失效实用新型专利主申请主体为个人的占比更大。

表2 浙江省不同类型的失效专利主申请主体构成表

综合上述对浙江省失效专利的实证分析可见,与失效发明专利相比,失效实用新型专利数量多,占比大;主申请主体为个人的占比更大;终止量占其授权量的比例大,且实用新型专利维持时间较短。与此同时,若根据专利失效的原因,将届满、撤回和驳回的专利归为正常失效的专利,将终止、全部无效的专利归为非正常失效的专利,那么属于正常失效的驳回和撤回实用新型专利占申请量的比例小,届满的专利数量也很少。由此可见,与失效发明专利相比,非正常失效的实用新型专利多,而正是这些非正常失效实用新型专利的出现引发了专利问题。因此,有必要对造成实用新型专利非正常失效问题的原因进行探析。

三、 实用新型专利非正常失效主要原因:审查制度缺陷

首先,从外部因素看,实用新型专利非正常失效一定程度上受到相关政策、专利年费等因素的影响。一方面,自2008年我国出台“国家知识产权战略纲要”以来,国民的创新意识得到了普及与加强。与此同时,各地政府相继出台各类专利规章政策对专利进行资助,专利申请量也因此得到了快速的发展,可以说,这一战略的实施在很大程度上起到了积极的鼓励作用。但是另一方面,一些专利申请主体利用政府的政策,为了获得专利资助而申请专利,这些主体申请专利只为获得授权而不考虑专利的质量、经济价值等因素,在专利授权后便将其放弃。而由我们上述调查数据可知,失效专利主申请主体均以个人为主,失效实用新型专利中个人专利占比高达69.56%,因此我们不能排除部分个人主体为获得政府专利资助而申请实用新型专利,在专利授权后即将其放弃的情况。与此同时,在研究院所、高校以及企业,专利普遍被当作评判创新能力的重要标准,无论是职称评选、科研项目结题、科研奖励还是创新企业的评选都已将专利数量提高到重要的地位,而这一现状无疑会促使人们尽可能多地去申请专利。这种情况下,只需通过初步审查无需进行实质审查便可获得专利权的实用新型专利便正好满足了人们的上述需求。另外,我国专利年费较其他国家相对较高,高额的年费也使得部分专利权人因负担不起这笔费用而放弃专利权。

其次,从内部因素看,实用新型专利非正常失效归根究底是与授权实用新型专利质量及其经济价值不高的原因有关。专利的维持时间是评价授权专利质量的重要因素,专利维持时间越长其质量相对越高,与此同时,专利届满与否则能说明其经济价值的高低,专利保护期限届满则说明其经济价值高,上述实用新型专利维持时间短、届满专利数量少的现状恰恰说明实用新型专利失效的一大原因是其质量及经济价值普遍不高。而质量不高的专利难以在激烈的市场竞争中维持较高的竞争力,当其竞争力达不到预期效果,失去理想的经济价值时,专利权人便会选择在专利权期满前放弃该专利,也就是说该专利权终止。

而授权专利质量的高低又会影响专利的经济价值、权利的稳定性,低质量专利的授权甚至会导致权利的滥用,从而影响经济社会的发展,阻碍科技进步。那么引起授权实用新型专利质量问题的主要因素是什么呢?

根据我们的分析,浙江省撤回和驳回的实用新型专利在申请量中的比例小。根据《专利法》的规定,专利撤回和驳回两者均发生在审查过程中。《专利法》第40条及《专利法实施细则》(以下简称《细则》)第44条规定,经过必要的申请人补正或者陈述意见后,国务院专利行政部门在对实用新型进行审查的过程中,仍然发现其属于不授予专利权的客体,或者具有明显实质性缺陷,或者违反其他文件格式及专利申请等形式方面的规定后即可以做出驳回决定。也就是说,实用新型专利的驳回除了审查形式及客体方面的情况外,还需审查专利的明显实质性条件,而明显实质性条件的审查恰恰是决定专利授权质量的关键所在。同时,根据《专利法》的规定,撤回包括主动撤回及视为撤回,视为撤回的原因除未补正专利文件格式、未提交国务院专利行政部门要求提交的文件、未缴纳费用等申请手续及文件形式外,还包括与专利质量有关的期满未答复国务院专利行政部门关于专利内容的审查意见等,也就是说,视为撤回专利的多少一定程度上与审查部门对专利质量的把关程度有关。实际上,根据专利的审查过程可知,除了对申请文件的形式审查外,专利审查人员主要通过检索现有技术及根据审查人员的经验对专利申请是否符合授权标准进行判断。因此,倘若审查员对现有技术不检索或者检索不完全,或者审查员经验不足以及其他原因,都会造成对申请授权专利的错误拒绝或错误授权。由此看来,专利审查质量在很大程度上影响着专利的授权质量,而不强制要求进行现有技术检索的实用新型初步审查制度又成为影响专利审查质量的主要因素。有学者也持有相似观点,他们对关于专利质量的质疑越来越指向专利审查质量,并将专利质量界定为专利审查的质量,认为专利质量下降的根源在于专利局对审查专利申请的质量控制不严格,授予了很多的低质量专利。[4]849

无论是对高质量专利的错误拒绝还是对低质量专利的错误授权,低质量的专利审查都会对技术创新产生很大的阻碍。根据上述实用新型驳回和撤回的实证数据显示,在实用新型专利的审查中主要存在的问题是对低质量专利的错误授权。

错误授权的实用新型专利由于不符合专利的授权标准,在授权后存在被无效的可能性,因而其专利权并不稳定。不稳定的专利权使得权利人无法对该实用新型产品的市场竞争力进行准确的预期。由此便会使得投入得不到可预期的回报,久而久之会影响发明创造人的创造或者该类专利投资者的投资积极性,最终影响技术创新。

同时,错误授权的实用新型专利同样具有排他的垄断性质,竞争的一方获得了专利权,会在一定程度上影响另一方在该类产品上的研发投入,从而阻碍了真正的技术创新。部分错误授权的权利人会利用该授权专利向研发竞争者提起诉讼,或者部分研发竞争者会对该专利提起无效宣告申请,那么无论是前者还是后者都会增加该研发竞争者不必要的研发成本,影响其研发专一度及研发积极性,阻碍科技进步。[4]850

由此可见,专利审查质量极其重要,而我国实用新型专利审查质量又与实用新型专利审查制度密切相关,为提高实用新型专利的审查质量,有必要对我国实用新型专利审查制度进行反思。

我国现行的实用新型专利审查制度是实用新型专利初步审查制,其审查范围包括:申请文件的形式审查,申请文件的明显实质性缺陷审查,其他文件的形式审查以及有关费用的审查。根据现行《专利法》第22条的规定:“授予专利权的发明或者实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。”从中可知,实用新型专利的授权同发明专利一样需要符合三性的要求。另一方面,现行《细则》第44条第1款明确规定:“实用新型专利申请初步审查的内容包括实用新型申请是否明显不符合第22条第2款(新颖性)的规定。”与此同时,对于实用新型专利的审查,2013年《专利审查指南》(以下简称《指南》)规定:“初步审查中,审查员对于实用新型专利申请是否明显不具备新颖性进行审查。审查员可以根据其获得的有关现有技术或者抵触申请的信息,审查实用新型专利申请是否明显不具备新颖性。实用新型可能涉及非正常申请的,例如明显抄袭现有技术或者重复提交内容明显实质相同的专利申请,审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息,审查实用新型专利申请是否明显不具备新颖性。”由此可见,虽然《专利法》及其《细则》规定了实用新型专利的三性审查要求,但按照《指南》的规定,在实际审查中,除了可能涉及非正常申请的,对于实用新型专利的新颖性并不统一进行全面检索审查,审查员在实践中难以操作,这可能在很大程度上导致授权的实用新型专利实际上不具备《专利法》要求审查的新颖性,更谈不上具备创造性。由此可见,《专利法》《细则》及《指南》对实用新型专利审查制度设置的不完善使得这类专利实际上不能被保证具备可专利性的要求,从而出现授权实用新型专利质量不高等情况。

事实上,为完善我国实用新型专利初步审查制度,我国也曾对相关法规及审查标准进行修改。在2010年《细则》的修改中适当扩大了实用新型专利申请的初步审查范围,增加明显新颖性缺陷、明显实用性缺陷审查。在2013年《指南》的修改中删除2010年《指南》中“一般不通过检索”审查新颖性的规定,也就是说,在实用新型专利审查中可进行新颖性检索审查。经过上述的一系列修改后,我国实用新型专利授权质量不高等问题已经有所缓解,但随着专利申请量的不断增加,这些修改难以在实际审查中得到落实,实用新型专利问题依然突出,实用新型专利审查制度有必要进一步完善。

四、 完善我国实用新型专利审查制度的设想

根据上述我们的分析可知,在我国实用新型专利非正常失效问题突出,专利质量堪忧的情况下,实用新型专利审查制度对决定专利授权质量的专利审查质量影响颇大,因此,下文结合世界几个主要典型国家实用新型审查制度并根据前述对我国实用新型专利审查制度的分析,提出我国实用新型专利审查制度的完善设想。

目前世界上实行实用新型制度的国家和地区有近60个[5],根据各国实用新型审查制度的不同,除典型国家为我国的初步审查制以外,较为典型的模式还有以下几种:

(1)登记制,典型国家主要是德国和日本。德国是世界上首个正式建立实用新型制度的国家。德国现行《实用新型保护法》第7条规定,“(1)专利局依请求进行公开出版物的检索,以判断实用新型申请或者实用新型是否可登记。(2)检索请求可以由实用新型申请人或者登记的权利人以及任何第三人提出。”[6]935第8条规定,“若申请符合第4条、第4A条的(有关专利申请形式方面)规定,专利局应当决定在实用新型登记簿内登记。对申请的主题不作新颖性、创造性和工业实用性的审查。”[6]936由此可见,对于实用新型的审查,德国专利商标局实行的是对申请的主题不作新颖性、创造性和工业实用性审查的登记制,但自申请开始,任何人可以提出检索请求,通过检索结果评估权利要求的有效性,以此判断实用新型申请或者实用新型是否可登记。

而日本对于实用新型的审查制度,其先后实行了实质审查制、登记制。现行日本《实用新法案》第12条规定:“对于实用新型登记申请或者实用新型登记,任何人都可向特许厅长官请求实用新型技术评价。”[6]112第14条规定,“实用新型权依设定登记而产生。”[6]113由此可见,现行日本实用新型法实行登记制,并自实用新型申请日起,任何人可请求对该实用新型进行技术评价。

从上可知,德国和日本实行的均为实用新型登记制,且均可辅以自申请开始任何人可以提出的检索或评价制度。

特别需要指出的是,对于专利的检索,日本专利局自1985年就与新成立的工业产权合作中心签订了现有技术检索试验合同,至今已经持续了三十年。1989年,工业产权合作中心完成了日本专利局检索总量的50%,2002年,完成检索总量的56%。[7]

(2)实质审查制,典型国家主要是韩国。对于实用新型的审查制度,韩国先后实行了实质审查制、形式审查并辅以“技术评价报告”制度、并于2006年恢复实质审查制度。现行韩国《实用新型法》第12条规定:“(1)一件实用新型申请只有在申请人提出请求时才进行审查。(2)任何提交实用新型申请的人可以自申请日起3年内向韩国特许厅提出审查请求,但是实用新型申请人只有在申请中附有限定实用新型权利要求范围的详细说明的前提下才可以请求审查。”[6]309

与日本类似,韩国特许厅每年将部分现有技术检索业务外包,而对于该项操作,韩国特许厅则有专门的电子审查系统来支持。与此同时,韩国特许厅对外包总量进行限定,以此促进检索机构之间的竞争,提高检索质量。除此之外,还包括增加外包机构数量、优先委托制度、检索“不良率”和惩罚制度等一系列措施。[8]

由此可见,不同国家的实用新型审查制度是在不断的变化的,然而,不同国家的实用新型制度又要与其科技水平相适应。一国科技水平与实用新型申请量之间是二元二次函数关系(开口向下的抛物线),在科技水平不高时,实用新型申请量增长缓慢,实用新型实质条件将会尽可能放低要求;随着科技水平的提高,实用新型申请量加速上升,实用新型质量问题凸显,将会在国内外压力(主要是国外压力)之下有所提高;但当科技水平发展到一定阶段,实用新型申请量不升反降并加速下滑,实用新型实质条件将会在国内外压力(主要是国内压力)之下有所降低。[9]结合前述我国实用新型专利申请量快速增长的数据可知,我国目前正处于科技水平提高阶段,实用新型申请量加速上升,实用新型质量问题凸显,那么,此时的实用新型实质条件要有所上升,而相对应的实用新型审查标准也应有所上升。因此,笔者认为,我国的实用新型审查制度应在保证审查速度的同时尽量提升审查质量,以此提升专利质量,促进科技创新。

1. 提前现有专利评价报告申请时间,扩大现有专利评价报告申请主体范围,并根据专利评价报告的申请区别采用审查模式。我国曾在2000年和2008年的《专利法》修改中分别增加和修改了针对专利三性等方面的实用新型专利检索报告制度和专利评价报告制度。根据现行《专利法》第61条第2款规定,专利侵权纠纷涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。由此可见,目前我国专利评价报告是在专利授权后才能提起,且仅能由专利权人或者利害关系人提起。我国可否考虑像德国的检索服务以及日本的技术评价一样可以在申请时就提出,并同时将我国专利评价报告的申请人扩大到任何人?

这可以从德国实用新型检索及日本实用新型技术评价制度的实施背景来考虑。德国设立实用新型法是对发明和外观设计的有效补充,使得那些创造性较低却很实用的“小发明”也能得到专利的保护。但由于德国对实用新型采取登记制,授权之前不对申请文件的实质内容进行专利三性的审查,易导致其专利权的不稳定,因此,德国增加了实用新型检索报告的相关规定。这一规定克服了之前实用新型专利权不稳定的缺陷。[10]日本自1993年起,从对流通周期短的技术方案实行早期保护为出发点,在《实用新法案》中引入德国等国家采用的登记制度。但考虑到实用新型登记制度下,可能出现使那些本来没有可专利性的技术方案获得实用新型登记的情况,为了既能适当地确保专利权人的权利行使,又能有效地防止专利权人的权利滥用给公众带来的各种限制问题,日本引入了具有官方评价性质的实用新型技术评价书制度。由此看来,日本和德国设立该制度均是为了克服实用新型专利权不稳定、权利人滥用权利的缺陷。结合我国的国情,我国设立实用新型专利制度的初衷也是为了保护小发明,实行的实用新型专利初步审查制度虽较其他登记制国家严格,但仍因不同于实质审查,所以授权的实用新型专利可专利性同样不确定。而根据上述我们的分析,随着实用新型专利的日益增多,我国实用新型专利非正常失效问题严重。因此,无论是考虑提高该类专利在公众心中的公信度,还是防止权利的滥用都需要增加实用新型专利权的稳定性,而专利权稳定性的高低又取决于专利可专利性的有无,也即其质量的高低。参照德国及日本可以在申请时就分别提出实用新型检索、技术评价的规定,可以避免一些不符合专利授权标准的专利获得授权,在一定程度上平衡专利授权速度和质量的矛盾,也有利于人们尽快判断实用新型专利的价值和权利稳定性。同时,将我国专利评价报告的申请人扩大到任何人,能减轻与实用新型权利有效性相关的被控侵权人等的监视负担,也能在更大程度上起到专利质量监督的作用。并且目前我国已经实行专利电子审查,加快了审查速度,在实际操作上具有可行性。

然而,在实用新型专利授权前即提出专利评价报告必然会延长其审查速度,不利于一些申请人尽快投入市场、抢占商机。对此,则可以实行“临时申请”的做法,先登记获得临时授权,取得临时登记证书;对于在授权前未提出专利评价报告申请的实用新型专利仍然采用初步审查制。获得临时授权的,若该实用新型经评价符合授予实用新型专利标准,即可获得稳定的实用新型专利权,临时登记证书经注销后失效;若该实用新型经评价不符合授予实用新型专利标准,则其无法获得稳定的授权,那么,临时登记证书经注销后也失效。这样,通过专利评价的实用新型专利在质量和经济价值方面更有保障。

2. 细化并扩大现有实用新型新颖性必要检索审查项目。根据现行《指南》第1部分第2章第11节的规定:“实用新型可能涉及非正常申请的,例如明显抄袭现有技术或者重复提交内容明显实质相同的专利申请,审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息,审查实用新型专利申请是否明显不具备新颖性。”对于这一规定,笔者建议细化并扩大实用新型必要检索审查项目。具体就是,一方面,尽可能多地列明“可能涉及非正常申请的实用新型”情况并辅以该兜底条款,使审查员对涉及该情况的审查具有较明确的标准;另一方面,增加必要检索的审查项目,例如,对于“可能涉及所属技术领域惯用手段直接替换”等简单替换的申请也应审查其是否明显不具备新颖性。这样既可以更大程度上明确审查员的必要新颖性检索范围,增加其审查操作的可行性与统一性,又可以在更大程度上提升实用新型专利的审查质量,从而提升专利质量。

3. 进一步明确并严格审查程序,规定实用新型新颖性检索审查为必要程序,同时降低实用新型新颖性检索审查的程序性标准,设立加速审查制。根据现行《指南》规定,我国对实用新型专利的新颖性审查仅规定了对其可以进行检索审查,审查员实际难以操作。对此,笔者建议统一审查程序,规定实用新型新颖性检索审查为必要程序。具体就是,将《指南》第1部分第2章第11节的规定:“审查员可以根据其获得的有关现有技术或者抵触申请的信息,审查实用新型专利申请是否明显不具备新颖性”改为“审查员应当根据检索或者其他途径获得的有关现有技术或者抵触申请的信息,审查实用新型专利申请是否明显不具备新颖性”。这样可以大大增加审查员在实际审查中的可操作性,提高实用新型专利的质量。

对于实用新型新颖性的检索,则可以在《专利法》现有立法基础上区分发明和实用新型的新颖性检索审查程序性标准。根据现行《专利法》的规定,我国实用新型与发明一样采用绝对新颖性标准,即在世界范围内考察技术的公开状态。这一标准从理论上来说保证了实用新型较高的新颖性,但是从审查实践上来看,倘若按照这一标准对实用新型进行审查无疑会降低其审查效率、增加审查费用,有违实用新型制度的设立初衷;另一方面,这一标准的落实也会大大地增加专利审查机构的负担,造成大量专利的积压。因此,出于对实用新型专利质量保障以及审查实践的考虑,有学者建议将实用新型的新颖性标准改为相对新颖性标准,即仅在本国领域内考察技术的公开状态。[9]但实际上,将实用新型绝对新颖性标准降低为相对新颖性标准很可能使得少数人将外国已经公开使用的技术拿到中国来申请专利,这对提高我国的创新能力是没有好处的。[11]因此,笔者建议在审查程序上对发明和实用新型专利的新颖性进行区分,即在审查中心内部建立低于绝对新颖性标准的实用新型新颖性审查程序性标准,仅供审查中心内部对实用新型的检索审查使用。例如,先确定用于实用新型专利新颖性审查的现有技术基础检索范围为国内现有技术,然后在此基础上,随机抽检若干个其它国家的现有技术。这样就能在一定程度上保证实用新型的审查质量。

然而,这一做法带来的问题是,其会大大增加审查中心的专利审查量,从而增加实用新型专利授权时间,延误一些技术的最佳实施时间,在此情况下可以增加实用新型专利的加速申请制度,即对于需要尽快投入市场的技术,实用新型专利申请人可以申请该专利的加速审查申请,并缴纳一定加速审查的费用即可。

另外,上述一些建议涉及增加实用新型专利的检索或者评价,这无疑会增加专利审查部门的审查负担,大量的专利申请甚至会造成大量专利积压。为此,笔者认为,专利审查部门可以效仿日本和韩国的做法,完善专利电子审查系统,并将部分专利检索或评价工作外包给其他机构。这可以在不增加专利审查部门编制的前提下完成检索工作,同时,也有利于减轻专利审查部门的压力,提高审查效率,进而提升专利审查质量。

[1]国家知识产权局.国家知识产权局统计年报[EB/OL].(2016-01-25)[2016-08-02].http:// www.sipo.gov.cn/tjxx/.

[2]刘毕贝,赵莉.中国专利质量问题的制度反思与对策:基于专利扩张与限制视角[J].科技进步与对策,2014(16):123-127.

[3]浙江省知识产权局.浙江省知识产权局统计数据[EB/OL].(2016-06-29)[2016-08-02].http:// www.zjpat.gov.cn/interIndex.do?method=list2&dir=/zjszscqj/sjtj/sjtj.

[4]文家春.专利审查行为对技术创新的影响机理研究[J].科学学研究,2012(6):848-855.

[5]WIPO.Where can Utility Models be Acquired?[EB/OL].(2015-02-10)[2016-08-02].http:// www.wipo.int/sme/en/ip business/utility_models/where.htm.

[6]国家知识产权局条法司.外国专利法选译[M].北京:知识产权出版社,2014.

[7]国家知识产权局.日本专利局专利检索外包经验[J].智慧财产,2004(49):17-18.

[8]徐林森.各国实用新型专利申请审查制度比较研究[J].中国发明与专利,2015(5):92-99.

[9]管荣齐.对实用新型实质条件改革的思考[J].知识产权,2015(9):62-67.

[10]孟昭君.浅议德国实用新型制度[J].中国发明与专利,2016(2):33-35.

[11]刘春田.知识产权法[M].4版.北京:高等教育出版社,2010:192.

(责任编辑 陶舒亚)

Reflection of the Examination System of Utility Model from Ineffective Patents:Empirical Research in Zhejiang Province

WANG Ya-fen, XU Yang-liu

(SchoolofLaw,SchoolofIntellectualProperty,ZhejiangGongshangUniversity,Hongzhou310018,China)

In recent years, China’s utility model patent applications have been growing, yet the patent effective amount has not been keeping the same pace. There are still a lot of ineffective utility model patents. For this problem, this paper analyzes the ineffective patent information of Zhejiang Province and finds that most of the ineffective utility model patents are abnormal ineffective patents. Further detailed analysis shows that the root cause for the result is the low quality of the authorized utility model patent. The key factor that influences the authorized quality of utility model patent is the examination system of the utility model patent. The defects in relevant laws and regulations in the examination system of the utility model patent are the major obstacle to the actual realization of the requirements of the patent. On this basis, this paper compares the examination system of the utility model with those in other countries, draws lessons from them, and puts forward corresponding suggestions.

utility model patent; abnormal ineffective patent; authorized patent quality; examination system

2016-06-20

浙江省自然科学基金“知识产权与区域经济发展”(LS13G03001)

王雅芬,女,浙江工商大学法学院、知识产权学院教授,主要从事知识产权法研究。

DF523

A

1009-1505(2016)06-0058-09