国内民用无人机适航管理思考

金 镭苗延青史校川张泽京

(1.中航工业综合技术研究所,北京 100028;2.北京航空航天大学,北京 100191)

国内民用无人机适航管理思考

金 镭1苗延青1史校川1张泽京2

(1.中航工业综合技术研究所,北京 100028;2.北京航空航天大学,北京 100191)

研究了国外民用无人机适航管理现状,分析了国外各个主要民航管理机构的民用无人机适航管理整体思路和框架。梳理了我国当前民用无人机适航管理相关政策。在此基础上,结合我国国情,对国内民用无人机的适航管理提出了顶层思路与管理框架建议。

无人机;无人航空器系统;适航

近年来,民用无人机 产业迎来了快速发展。目前,国内民用无人机已在应急救援、环境检测、电力巡线、航拍测绘、农业植保等多个领域得到广泛应用。在民用无人机迅猛发展的背景下,无人机的安全问题也逐渐出现,国内曾经发生过几起无人机违规飞行对民航机场运行产生影响的事件,而国外也曾经发生过民用无人机与民航客机险些相撞的事件,这些都引起了公众的强烈关注。在此背景下,世界各国民航局方都将无人机监管作为当前航空安全工作的重点之一。

本文研究了当前世界各国及各主要民航管理机构对无人机适航管理和技术的发展现状,梳理了我国当前民用无人机适航管理相关政策。在此基础上,结合我国国情,对我国民用无人机适航管理工作提出建议。

1 国外无人机适航管理发展

1.1 国际民航组织(ICAO)民用无人机适航管理现状

2007年,ICAO设立无人机研究组(UASSG),负责ICAO所有无人机相关的事务,其成员包括:澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、中国、捷克、法国、德国、意大利、荷兰、新西兰、挪威、俄罗斯、新加坡、南非、瑞典、英国、美国、欧洲航空安全局(EASA)、欧洲航空设备组织(EUROCAE)、欧控(EUROCONTROL)、国际航空公司飞行员协会联合会(IFALPA)、国际空中交通管理协会联合会(IFATCA)、美国航空无线电技术委员会(RTCA)等等。2015年初ICAO颁布了DOC 10019《远程控制航空器系统(RPAS)手册》(该手册所定义的RPAS,是无人机的一个子集)。该手册是ICAO在无人机监管领域研究的成果总结,具有很高的研究价值。

该手册提出的无人机监管思路是使RPAS的运行对人、财产或者其他航空器的危害最小化。该文件对ICAO定义的RPAS的监管给出了顶层的框架,建议了审定的基本原则、设计批准、生产批准的基本思路,对指挥控制链路、遥控站等无人机特有的系统给出了审定的思路。

ICAO的监管体系很大程度上参考了有人驾驶飞机的监管体系,从ICAO建议的监管体系来看,有人驾驶飞机的监管体系很多方面都适用于需要审定的无人机,如设计保证系统、适航指令等等,但也有很多方面需要进行一定的修改。ICAO的思路对后续构建无人机的审定体系有一定的参考意义。1.2 欧洲航空安全局(EASA)民用无人机适航管理现状

在ICAO提出的框架之下,EASA的民用无人机监管发展最快。EASA在2015年颁布了《无人机监管思路》。该文件中提出了民用无人机的顶层思路

和监管框架,EASA的无人机监管顶层思路是,无人机应该以一种与其特殊运行风险相适应的方式进行监管。因此,EASA的无人机监管体系综合考虑无人机的运行和设计背后的风险,并建立相适应的监管体系。EASA提出开放、特许运行、审定3级分类监管体系。对于开放类,EASA提出的监管相对宽松,利用了市场监管及一些监管技术,对于产品设计及驾驶员的门槛也比较低。对于特许运行类,EASA综合考虑各类运行活动的风险,对无人机设计和运行活动的安全进行监管,提出“操作授权”的概念,以及对设备和运行人的认证要求,并提出了标准化的风险评估思路。对于审定类,EASA的思路实际上吸收了ICAO的RPAS监管体系的内容,构建了类似有人驾驶航空器的适航管理体系。EASA提出的民用无人机监管框架综合考虑了无人机运行和设计上的风险,体现了监管与风险相匹配的思路,具有很高的灵活性,综合考虑了各类运行活动所需要的不同程度的监管。

此外,在新政策颁布之前,EASA还制定了无人机的临时审定政策。临时审定政策是基于有人驾驶航空器适航审定体系构建的。提出了一些原创性的内容,如通过冲击能量确定审定基础等等。

1.3 美国联邦航空管理局(FAA)民用无人机适航管理现状

《2012年FAA现代化和改革法案》(FAA Modernization and Reform Act)是FAA制定的无人机监管的顶层法律基础。该法案很重要的一个目的是要求FAA构建无人机融入美国国家空域系统的顶层框架。该法案的B分部专门针对无人机,提出了美国无人机监管的总体框架。其中,《2012年FAA现代化和改革法案》B分部333条对特定无人机提出了审定豁免。对于无人机来说,申请豁免,需要确定无人机的重量、速度、运行能力、运行地点离机场距离以及运行地点离人口稠密地区距离,视距内运行不会造成人员或国家空域的风险,也不会造成国家安全的风险;对于运行人来说,需要确定运行人是否需要取得豁免或授权;除此之外,还需要对无人机在国家空域系统的安全运行给出限制条件。从某种角度来说,FAA的审定豁免这也是一种分级分类管理。

FAA无人机监管的特点是坚持无危害原则,旨在保障无人机不会降低当前民用航空活动的安全水平。目前,FAA制定的适航审定思路相对来说比较顶层,无人机的分级分类管理思路已经提出,但是具体的分级分类边界划分以及相应的监管框架还不清晰。就轻型、开放类的民用无人机来说,FAA已经出台了部分政策,有一定的参考价值。FAA曾经对有人驾驶航空器系统的适航规章对无人机的适用性进行了分析,这为参考有人驾驶航空器的适航规章制定无人机的适航规章有一定的参考价值。此外,FAA当前也提出了无人机的临时审定政策,目前的临时审定政策多是以试验类适航证的形式监管的。

2 国外民用无人机适航技术的发展

目前,对于民用无人机,包括欧洲、美国在内的主要民航监管机构都没有颁布适航审定标准。但是以美国试验和材料协会(ASTM)、美国航空无线电技术委员会(RTCA)、欧洲民用航空设备组织(EUROCAE)以及无人机联合规章制定机构(JARUS)等为代表的标准化组织都开展了无人机适航标准研发,并取得了一定的成果。目前,以无人机联合规章制定机构(JARUS)的成果最为显著。

JARUS组织成立的目的是讨论和协调轻型无人机适航审定和运行的要求及限制条件,研究一套适航、运行和空域要求草案,使绝大多数欧洲国家航空管理局(NAA)(也包括 EASA)接受;这些要求将作为欧洲民用航空设备组织(EUROCAE)WG-73工作组和美国航空无线电技术委员会(RTCA)SC203分委员会开展相关标准制定的技术输入。此外,JARUS还致力于协调多数非欧洲国家NAA的相关要求,例如FAA、加拿大运输部和澳大利亚民用航空安全局等。

2012年JARUS发布了CS-LURS《轻型无人旋翼航空器系统合格审定规范》(草案),并在2013年颁布了正式版,该合格审定规范适用于起飞重量不超过750kg,常规构型的轻型无人直升机,限于执行白天目视飞行规则/目视飞行任务,不适用于已知结冰环境的飞行和特技飞行等。这些适航性要求编制思路是基于EASA的有人驾驶航空器的合格审定规范CS-VLS《甚轻型旋翼航空器系统合格审定规范》,修改部分条款,补充部分无人机专门条款制定而成的。该适航性标准的制定思路对制定我国

民用无人机合格审定标准有很高的参考价值。

3 国内民用无人机适航管理现状

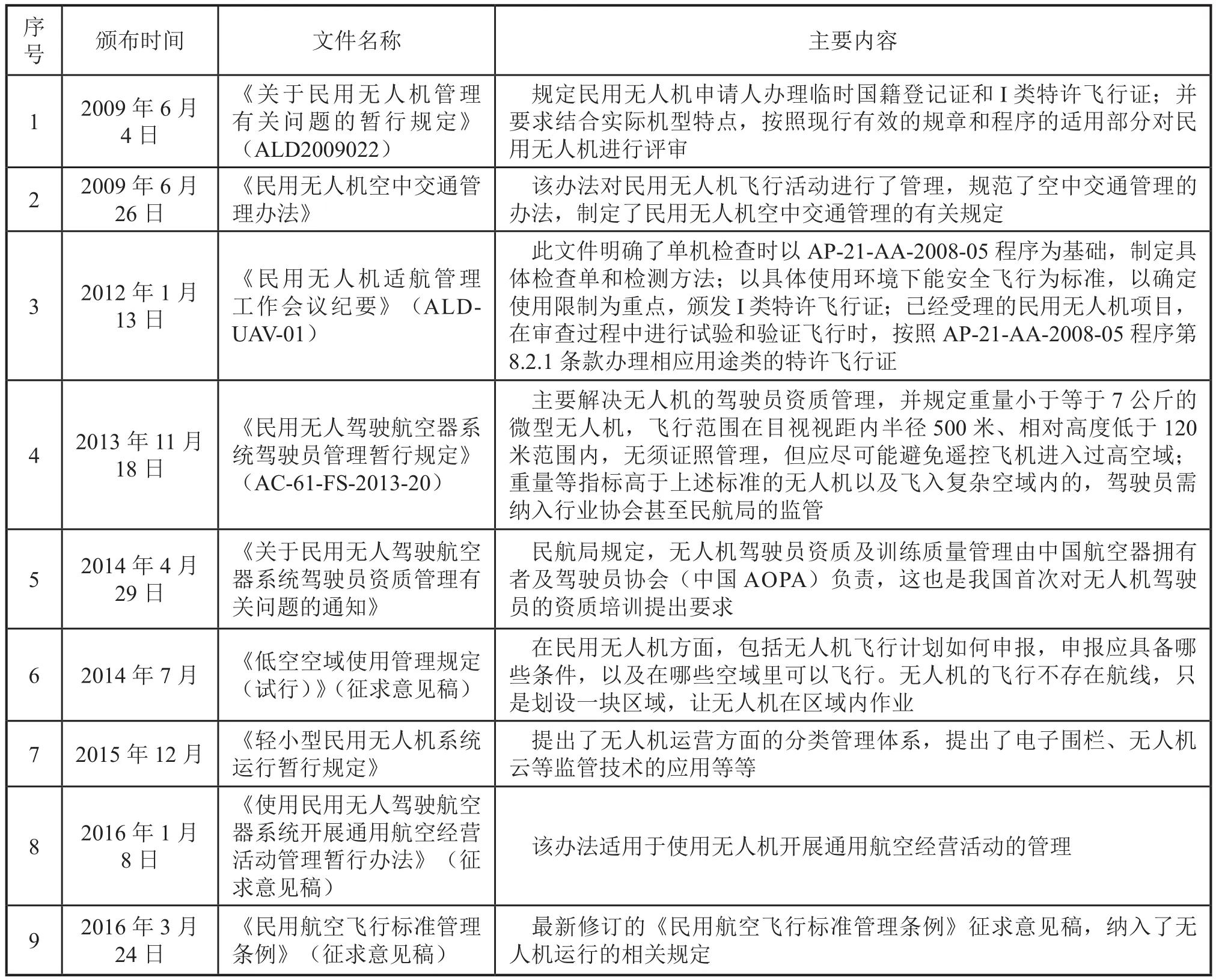

当前我国民航局还没有对无人机颁布比较清晰的适航监管框架。我国目前颁布的无人机适航管理政策相对零散,梳理见表1。

从总体上来说,我国还没有系统地对无人机的监管政策进行统一的顶层规划,不同文件之间甚至有出入,例如《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》规定的轻型无人机为“空机重量大于7千克,小于等于116千克,全马力平飞中,校正空速小于100千米/小时,升限小于3000米。”小型无人机为“空机重量小于5700千克的无人机,微型和轻型无人机除外。”而《轻小型民用无人机系统运行暂行规定》(征求意见稿)规定的轻小型无人机为“空机重量小于116千克,起飞全重小于150千克,动能不大于95千焦,校正空速不超过100千米每小时。”两者之间的差异很大,可见在政策制定上,我国在一些方面尚缺顶层规划。因此,结合国外研究成果及我国实际国情,首先明确我国无人机系统适航管理的顶层监管思路,在此基础上构建无人机的监管框架,对我国制定无人机监管政策是非常必要的。

4 对我国无人机适航管理的思考

从欧美无人机适航管理政策的发展来看,欧美已经认识到无人机的运行环境和产品设计都呈现多样性,背后的潜在风险也不同,因此应当建立与不同风险相适应的无人机适航管理模式,对无人机实行分级分类管理。而当前我国已经成为了无人机研发制造大国,无人机研发制造企业数量、产品数量都很庞大,而且相对于传统的有人驾驶航空产品,

无人机的研发周期又很短,我国有限的局方资源很难为如此大量级的产品提供适航管理服务。

表1 我国民用无人机适航管理政策汇总表

因此,结合我国实际国情,我国无人机适航管理的顶层思路应基于无人机分级分类管理,建立与无人机运行风险相适应的监管措施,推动无人机产业发展,在监管过程中,充分发挥行业/协会的作用。

在分级分类上,可以参考欧洲的监管体系,基于运行风险建立开放类、特许运行类和审定类3个级别。下文将对3个级别的管理作进一步的探讨。

4.1 开放类的管理

开放类是低风险的无人机运行活动,可以定义为在直接目视范围内,最大起飞重量(MTOM)上有一定限制,与地面上的人员保持安全距离并与其他空域使用者相互隔离的小型无人机的运行活动。开放类是低风险的无人机运行活动,监管不需要民航当局的参与,即使是对于商业运行也无需民航当局参与管理。

虽然理论上,根据人口密度,更重一点的无人机并不会引起显著的风险增加,但还是需要建立一个具体的最大起飞重量限制值。开放类无人机设计简单,研发周期短,如航拍无人机,往往研发周期只有6~8个月。对于该类无人机的监管,应主要限制其运行条件,对产品设计方面只要求接入一些监管工具即可,如无人机注册平台、事故汇报平台、地理围栏等等。开放类无人机运行不需要局方直接监管,可直接由警方或第三方进行监管。

4.2 特许运行类的管理

特许运行类不能完全满足开放类的要求,是中等风险的运行活动。对于特许运行类,可以出现无人机超视距操作、与其它有人驾驶飞机共享空域的情况。此外,操作大型无人机,或在人口稠密地区操作轻型无人机,也可属于特许运行类的范畴。

特许运行类需要通过额外的限制或通过对设备和人员能力提出更高要求来降低风险。所以该类运行活动应取得授权,颁发运行许可。对于特许运行类来说,运行人需要进行安全风险评估工作。安全风险评估应确定无人机运营活动的所有危险及其严重程度。具体可以参考有人机系统安全性评估方法,如功能危险分析(FHA)、故障模式影响分析(FMEA),但需要注意的是,无人机系统风险的对象是空域内其他用户和地面上人员,所以有人机规章中定义的失效状态严重程度(灾难性、严重的等)不适用于无人机,对无人机功能失效造成的安全性影响需要进行重新定义,需要建立合理的系统失效与运营风险的映射关系。

对于特许运行类来说,可以充分发挥行业监管的优势,根据运行类型,由行业协会或行业联盟作为监管主体,委托第三方承担具体的安全评估工作,局方在其标准制定、安全监管方面可以起到支持作用。

4.3 审定类的管理

如果无人机运行的风险上升到类似于正常有人驾驶航空器运行的风险水平,就需要归类在审定类。由局方对其进行适航管理。例如从事货物运输业务的大型无人机,都可以归为审定类。这些运行活动中,无人机从构型、性能等方面均能与有人机达到相同的水平,管理方式也应当与有人机相类似。此外,还应指出,特许运行类和审定类之间的区别很难单依靠重量划分,因为这还关系到特许运行类安全风险评估的适用性问题。

对该类运营活动的监管应当严格执行适航管理的流程,由民航当局对其进行完整的管理过程,包括:适航审定、维护、运营、培训、空中交通管理(ATM)/空中航行服务(ANS)和机场资质等方面的批准。具体的管理程序和技术标准的构建,可以参考国际民航组织在《RPAS手册》中建议的思路。

5 结论

目前,无人机适航管理工作是各国局方关注的重点。我国虽然颁布了一些无人机适航管理政策,但与当前国际上的监管思路以及国内行业的客观需求相比,都有一定的差距。本文在梳理国外民用无人机适航管理现状的基础上,结合我国国情,对我国无人机适航管理提出了监管思路和监管措施的建议。可以在我国制定民用无人机适航管理政策的过程中提供参考。

(编辑:雨晴)

V279

C

1003-6660(2016)05-0033-04

10.13237/j.cnki.asq.2016.05.009

2016-06-21