西夏陵夯补支顶加固工艺质量控制研究

张博 王旭东 郭青林 裴强强 杨善龙 李凤洁

内容摘要:土坯砌补与夯补支顶是西北干旱环境下加固土遗址悬空区常用的两种技术措施,对于夯筑类土遗址而言,夯补相较于砌补有明显的优势,既能保持遗址本体的原有工艺,避免土坯砌补表面处理层脱落露出砌补层影响观感,同时夯补体本身具有较强的稳定性和较强的抗风蚀、雨蚀能力。但是不同遗址夯土的建筑工艺、土的物理力学性质不同,施工过程中夯补质量无法准确控制。本文针对西夏陵遗址本体根部夯筑砌补,采用与原遗址相近的当地土,以固定质量夯锤为夯筑工具、并以传统人工夯实方法进行夯筑,分析研究夯土密度随铺土厚度和夯筑次数的变化规律,探索最佳铺土厚度和夯筑次数。试验结果表明,当使用2kg夯锤进行夯筑时,铺土厚度为12cm,垂直夯筑4次,即可得到密度较大且密度均匀的最佳夯筑效果。

关键词:土遗址;夯筑;干密度;密度差

中图分类号:K854.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)05-0135-07

Abstract: There are two construction techniques frequently used in reinforcing unsupported regions of earthen structures in arid areas of northwest China: using adobe brick as a masonry complement, and filling the unsupported wall with rammed earth. For archaeological sites made of rammed earth, using soil to fill the top of a structure is better than using adobe brick because this technique is adopted from the original technology of the region and does not affect the physical appearance of the building. In addition, the rammed earth itself has strong stability and resistance to erosion caused by wind and rain. However, the quality of rammed earth cannot be controlled in the construction process precisely due to the different building techniques of the sites and the different physical and mechanical properties of the soil. Focusing on the reinforcement of the foot of a wall of a Western Xia imperial tomb with rammed earth, this study utilizes local soil with the same properties of that used at the time, a pounding tool of fixed mass, and the traditional process of ramming the earth, followed by an analysis of the relationship between the density of the rammed earth and the soil thickness and strike count during pounding to determine the best soil thickness and strike count. The tests indicate that when a pounding tool of two kilos is used, optimal ramming effect can be obtained if the soil is paved twelve centimeters thick and rammed vertically four times.

Keywords: earthen site; ramming; dry density; density difference

1 引 言

夯土技术最早主要起源于中国和地中海两个地区,随后被广泛传播到世界各地[1]。作为夯土技术发源地,中国拥有大量的夯土遗址,这些遗址是我国悠久历史、灿烂文化的载体,是一类很重要的文物资源[2]。由于西北地区干旱的自然环境,大量的土遗址得以在西北保存下来[3],例如新疆的交河故城、高昌故城,甘肃锁阳城、玉门关和河仓城,宁夏西夏王陵等。但受自然因素和人为因素的影响,这些珍贵的文化遗产保存现状并不乐观,大批土建筑遗址都已遭到不同程度的破坏[4]。土遗址的病害按照表现形式分为片状剥离、掏蚀、裂隙缝、冲沟及生物破坏[5],尤其根部掏蚀会引起大面积坍塌,对遗址的破坏极大,一旦发生就可能使遗址本体面临毁灭性的破坏。针对此类病害,过去已经开展了多方面此类病害防治方法的研究,夯筑支顶或者土坯砌补辅以锚固灌浆等加固措施已经成为常用的综合治理措施。这些方法的采用有效地防治了遗址本体的进一步坍塌和破坏。在支顶加固中,夯补和土坯砌补各有其优缺点。首先土坯砌补可以极大地缩短施工周期,其次当墙基掏蚀凹进很深或者夯筑振动危及遗址本体稳定性时,土坯砌补是一种很好的加固方式。但缺点也较为明显,为了保持砌补区域与原遗址外观的统一性,砌补区域表面往往需要进行处理,一方面对于土遗址的支顶加固不符合原工艺的加固原则,另外,几年后风化很容易造成表面处理层脱落,使土坯层裸露出来,影响遗址加固的外观。夯补不仅保持了遗址原有的工艺,而且具有较强的稳定性和抗风蚀雨蚀能力,但施工工艺较为复杂。综合比较而言,当有效控制夯补产生的振动对遗址本体的影响时,夯补具有明显的优势。

传统的人工夯筑受人为影响比较大,如何更好地控制其夯筑支顶区域的密度,夯层厚度成为遗址本体夯筑支顶工艺的关键。在长期工程实践中,我们发现,不同遗址夯土的建筑工艺,土的物理力学性质不同,其遗址本体的耐风蚀雨蚀的能力各不相同。在西夏王陵遗址中,遗址不同部位夯土层的干密度、孔隙度差较大[6],同一夯土层,其上部干密度明显大于下部干密度,这种密度差在4%—15%之间。

本文针对西夏陵遗址本体根部夯筑支顶,选用与原遗址相近的当地土,以固定质量夯锤为夯筑工具,采用人工夯实方法,分析研究夯土密度随铺土厚度和夯筑次数的变化规律,探索最佳铺土厚度和夯筑次数。通过试验为夯补工艺凝练不同夯层类型的夯筑方法,为西夏王陵的夯筑支顶加固提供可靠的技术参数。

2 试验方法

土遗址的加固材料一般选用与遗址本体相同或相近的土作为原材料,缺损、掏蚀部位的加固方式主要有夯土和砌补土坯土块、及垛泥块等[1]。不同地区的土遗址有不同的建造工艺及病害特征,加固方式有所不同。西夏陵遗址本体主要用沙砾土夯筑,砾粒含量约20%,夯层厚度为7—11cm。土的颗粒组成见表1。

2.1 试验设备及材料

(1)土遗址加固专用工具

土遗址加固专用工具是敦煌研究院开发的一种专用工具,是由木质手柄和钢制杵头组装而成的,杵头有岗山头、大扁头、圆锥头、盘头以及平顶头,本次实验均采用木质手柄岗山头(图1),岗山头直径6cm,夯锤总质量约2kg,该工具人工操作方便,适用于小范围垂直夯筑,能够确保夯筑质量。

(2)电子天平

电子天平量程2000g,精度0.01g。

(3)夯筑材料

西夏王陵是采用粉质沙土并加有一定量的砾石夯筑而成的。本次实验材料采用含盐量小于0.5%的当地土,并依据遗址本体的颗粒组成按比例添加一定量的砾粒,得到试验用夯筑土,其颗粒组成见表2。

2.2 夯筑试验

试验测得夯筑土的最优含水率为14%,将夯筑土含水率控制为14%,封闭蒙置24小时。清理遗址本体根部的虚积土至原基础层,在遗址试验区域喷洒水使表面湿润,夯土至地面以上放置模板开始试验(图2)。试验分为4组,铺土厚度分别为8cm、12cm、16cm、20cm,每组分为6个区域,每个区域大小0.5m×0.5m,分别进行1次、2次、3次、4次、5次、6次夯筑。夯筑使用同样规格的夯锤,施力距离约25cm,夯筑结束后拆除模板,测量夯层厚度,取块状样测密度以及含水率。

夯土中含有大量砾石,如果用环刀测密度不仅操作不方便,还会有比较大的误差,环刀边缘如果切掉砾石会使测得的密度偏小;环刀内所切试样内如果含有较大砾石会使测得密度大于实际值。故本次试验采用电子天平浮称法[7]进行密度测量(图3)。为了消除砾石造成的试验误差,块状样质量取200g左右,每个区域进行两次平行测定,取两次测值的平均值。

3 实验结果分析

3.1 夯层厚度

通过对不同铺土厚度夯筑不同次数后的夯层厚度进行统计得到表3。

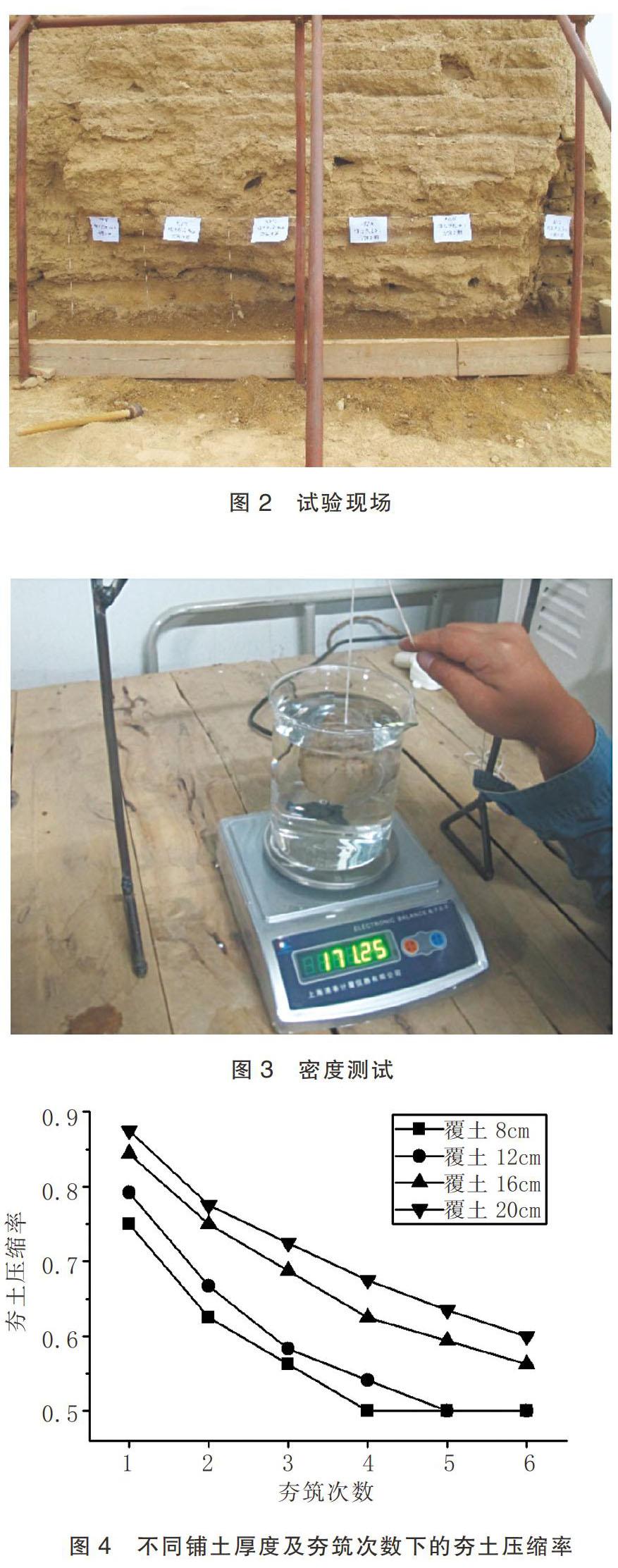

将夯土厚度与铺土厚度相比得到夯土压缩率(图4),夯土压缩率数值越小,则夯土的压缩率越大。从图4可以看出,在4组试验中,前两遍夯筑铺土压缩率较大,铺土内孔隙大幅压缩,随后的夯筑压缩速率减小;在相同夯筑次数下,铺土厚度越厚,压缩幅度越小,铺土厚度越薄,压缩幅度越大。夯筑第4遍时,铺土厚度8cm已达到最大压缩率。夯筑到第5遍时,铺土厚度12cm已达到最大压缩率,铺土16cm和20cm。在夯筑4次以后,夯土压缩率依旧在增大,但增大幅度明显变缓。

3.2 夯窝深度

在夯筑过程中,除了夯土厚度有明显变化以外,夯层表面的夯窝每次夯筑后都有不同的特征,图5显示了不同铺土厚度和不同夯筑次数下的夯层表面的变化。

第1次夯筑结束后,表面铺土依旧很松散,看不到夯窝,说明铺土孔隙率很大。第2次夯筑结束后,铺土8cm和12cm可以看到夯窝,但不明显。铺土16cm和20cm仍然看不到夯窝。根据压缩率可以知道前两次夯筑使得孔隙大幅度压缩,铺土薄的压缩速率明显大于铺土厚的。第3、4、5次夯筑夯土压缩率呈线性缓慢增长,使得第3、4次夯筑表面夯窝轮廓清晰。在第5次夯筑结束后,不同铺土厚度的夯窝表面区别不大,但夯窝已经很浅;至第6次时,夯层表面已十分平整。夯层表面过于平整会使夯层间黏结力变差。第4次夯筑表面夯窝与遗址本体夯窝最为接近。

3.3 夯土密度

夯土的密度可以间接地反应夯筑质量。使用相同的夯筑方式及材料,夯土在拥有最大强度的同时拥有最大密度[8]。通过对不同铺土厚度进行不同次数的夯筑,得到密度变化规律。

从图6可以看出:夯筑前两遍4组夯土干密度变化较大,第3、4、5次夯筑使密度呈线性缓慢增长,第6次夯筑后密度变化已非常小;并且在相同夯筑次数下,铺土厚度越薄,夯土密度越大;随着夯筑次数的增加,不同铺土厚度的夯土在相同夯筑次数下,密度差逐渐减小;在第6次夯筑时最终都在1.8g/cm3附近,不同铺土厚度间密度差约0.6%—1.5%。

通过对铺土的压缩率和干密度进行比较,在夯筑第6遍后,4组夯土的干密度已经非常接近,最大密度差为2.5%,但不同铺土厚度压缩率差别很大,最大达到了16.7%,初步认为这是不均匀压缩导致的。为了验证夯土密度的均匀性,对夯层进行分层取样测干密度。从夯层中间将夯层一分为二,对夯层上部和底部干密度分别进行测定。铺土8cm和12cm夯层比较薄,分层不容易取200g样品,故只对铺土16cm和20cm进行测定,而夯筑前3次夯土底部取样困难,只对第4次夯筑之后的夯层进行分层取样,对干密度进行统计,结果如图7和图8所示。

从图7和图8可以看出,夯层顶部与夯层底部的干密度基本都呈线性增长,但夯层顶部的干密度始终大于底部的干密度,随着夯筑次数的增加,二者的密度差逐渐缩小,变化十分小。第4—6次夯筑,铺土20cm密度差从7.2%缩小为4.3%,铺土16cm密度差从4.7%缩小为3.6%。铺土厚度在16cm与20cm时,夯层上部与下部均产生密度差,这种密度差随着铺土厚度减小而减小。由此可以推测,当铺土厚度在12cm时,这种密度差已经非常小,可以忽略不计,所以当铺土厚度在12cm时,可以得到最佳夯筑效果。

4 讨 论

土的压缩量由三部分组成[9],即土颗粒的压缩、孔隙内水和空气的压缩、空气和水被挤出压缩。通常情况下,土颗粒和水的压缩非常小,可以忽略不计,因此夯土的压缩主要是孔隙内气体与水被挤出后形成的。当夯锤从高处落下时,势能转化为动能,夯锤与铺土瞬间接触,产生能量交换,土颗粒发生位移,孔隙被压缩,夯土发生形变。夯筑前两次变形较大,是因为铺土孔隙率较大,随着夯土逐渐变得密实,孔隙率逐渐缩小。第3、4次夯筑形变逐渐变小,夯锤与铺土接触时间变短,受到的冲击力增大,使夯土密度进一步增大,土粒排列更加密实。

夯锤产生的冲击波为球面波[10],在夯筑过程中,不同深度的应力值是不一样的,越靠近接触点中心压力值越大,压力随着铺土厚度的增大而减小,土颗粒骨架不能完全将冲击力向下传递,造成夯层底部的孔隙闭合程度小于顶部,底部密度小于顶部,形成夯层密度的差异。这也是遗址部分区域形成差异性风化、夯层间形成掏蚀凹槽的原因。

本次试验6个区域由不同的工人夯筑而成,所得试验数据存在一定的人为误差,但已经能够得出一些规律:夯土的密度是随着夯筑次数在一定范围内是呈线性增长的;铺土厚度在一定范围内,夯锤可以将铺土完全夯实;当铺土厚度过厚时,即使增加夯筑次数,夯土依旧不能均匀密实。

(1)铺土8cm,夯筑4次,压缩率达到最大,密度约1.79g/cm3,继续夯筑,干密度增加幅度不到1%;但夯层厚度此时只有4cm,与遗址本体夯层相差较大。

(2)当铺土厚度12cm时,夯层间的密度差已经很小,从图4可知,铺土12cm时,需要夯筑5次,才能达到最大压缩率。此次试验仅夯筑了一层,实际夯筑都是多层夯筑,后一层的夯筑过程会对前一层夯土继续施加冲击力,结合夯层表面夯窝深度,每层夯筑4次可以达到最佳密度。

(3)铺土厚度在16—20cm时,夯筑5次顶部干密度达到最大,可到1.80g/m3,此时底部干密度达到1.65—1.67g/m3,上下层密度差在4%—7%之间,继续夯筑干密度变化不大。

5 结 论

通过对不同铺土厚度使用同一规格夯锤进行不同次数的夯筑试验,可以得出以下结论:

(1)当夯锤单次功不变时,夯土的压缩率和干密度随着夯筑次数的增加而增加;当夯筑次数达到一定值后,夯土的压缩率不再变化,干密度变化也十分小。

(2)当铺土厚度大于一定值时,由于夯锤的冲击力过小,铺土不能被完全夯实,夯层的顶部和底部会形成密度差;铺土厚度越厚,密度差越大。这种密度差不会随着夯筑次数增大而消除。

(3)在西夏陵遗址夯补加固中,铺土厚度为16—20cm时,夯层上部和下部会产生4%—7%密度差,继续夯筑密度差减小幅度不大;铺土厚度为12cm,每层夯筑4次时,可以得到最佳夯筑效果,夯筑密度较均匀,干密度可以达到1.80g/cm3。

参考文献:

[1]Jaquin P A,Augarde C E,Gerrard C M.AChronological description of the spatial development of rammed earth techniques[J].International Journal of Arc-hitectural Heritage,2008,2(4):377-400.

[2]孙满利.土遗址保护研究现状与进展[J].文物保护与考古科学,2007,19(4): 64-70.

[3]李最雄,郭青林.古遗址保护与加固技术发展现状与展望[R]//2009—2010 岩石力学与岩石工程学科发展报告, 2010.

[4]李最雄,张虎元,王旭东.古代土建筑遗址的加固研究[J].敦煌研究,1995(3).

[5]孙满利,李最雄,王旭东,等.干旱区土遗址病害的分类研究[J].工程地质学报,2007,15(6):772-778.

[6]王旭东.中国西北干旱环境下石窟与土建筑遗址保护加固研究[D].兰州:兰州大学,2002.

[7]熊维巧.电子天平在浮称法测试块体密度中的应用[J].岩土工程学报,2006,28(6):793-795.

[8]Burroughs S.Relationships between the densityand strength of rammed earth[J]Construction Materials,2009,162(3):113-120.

[9]黄文熙.土的工程性质[M].北京:水利电力出版社, 1983.

[10]杨人凤,张永新,赵新荣.土的冲击压实试验研究[J].中国公路学报,2003,16(3):31-34.