宁夏、内蒙古境内的西夏石窟调查

赵晓星 朱生云

内容摘要:现在的宁夏、内蒙古境内分布着多座石窟,其中与西夏有关的主要是山嘴沟、须弥山、阿尔寨三座石窟群。通过实地调查,结合前辈的研究成果,初步整理了这三座石窟的西夏遗存。笔者认为,山嘴沟石窟是西夏中心区最为重要的石窟遗存,最能代表西夏中心区的石窟艺术,既有与敦煌石窟一脉相承的艺术作品,也有同时期敦煌石窟所不见的十牧牛图等佛教题材;固原作为长期处于西夏和宋金争夺的地区,虽然保存了规模巨大的须弥山石窟群,但仅能找到西夏的游人题记,证明西夏人曾在这一地区活动,找不到西夏时期的作品;鄂托克旗作为西夏河南区辖地,在历史上非常重要,但阿尔寨石窟现存洞窟主要为蒙元时期的作品,也无法确认有西夏的遗迹。

关键词:山嘴沟;须弥山;阿尔寨;西夏石窟

中图分类号:K879.29 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)05-0042-10

Abstract: There are several clusters of caves in todays Ningxia and Inner Mongolia; namely, the three cave groups of Shanzuigou, Xumishan and Aerzhai. Based on field investigation and previous research results, this paper presents a preliminary study on the Western Xia remains excavated from the aforementioned caves and comes to the following conclusions: The Shanzuigou Grottoes site contains the most important caves from the Western Xia period, including the most exemplary caves in which there are both artworks similar to those found in Dunhuang caves and Buddhist themes hardly seen in contemporary examples from Dunhuang(pictures of herding cows, for example); In Guyuan, a place for which the Western Xia, Jin, and Song fought for many years, though the large-scale grottoes site of Xumishan is well preserved, there are only inscriptions left by passing visitors that verify the activity of people from the Western Xia in the region, and no Western Xia artworks have been found; The Otog Banner, a place located in ancient Henan that was central to Western Xia control, was very significant historically, but the archaeological evidence that survived in the Aerzhai Grottoes are mainly pieces from the Yuan dynasty and no remains of the Western Xia can be found.

Keywords: Shanzuigou; Xumishan; Aerzhai; Western Xia grottoes(Translated by WANG Pingxian)

历史上西夏王朝的辖地包括22个州,河西9州,河南9州,熙、秦河外4州,另分左右厢12监军司,作为军管区,其范围涉及现在的宁夏、甘肃、内蒙古、陕西、青海五省、自治区。在这些地区内,甘肃省保存的西夏石窟最多,敦煌莫高窟和瓜州榆林窟、东千佛洞以及河西、陇中的中小石窟中都保存了相当多的西夏石窟遗址;而宁夏、内蒙古境内西夏石窟的数量与内容一直存在着争议,有待进一步确认。宁夏山嘴沟石窟、须弥山石窟和内蒙古阿尔寨石窟三座大型石窟群,前辈已有相当多的研究成果,为我们鉴别其中的西夏洞窟奠定了基础。笔者在此不揣冒昧,根据实地勘查的情况,结合前辈的研究成果,对所涉及的西夏石窟的时代及内容作进一步的确认。

一 山嘴沟石窟

山嘴沟石窟在今宁夏回族自治区银川市西夏区,包括两处洞窟:一处(A区)位于沟内中部葫芦峪的小岔沟内,距沟口约10公里,现存壁画的洞窟有3个(编号K1-K3);另一处(B区)位于山沟深处,距前石窟约3公里,俗称千佛洞。有关山嘴沟石窟的调查研究,主要有陈育宁、汤晓芳《山嘴沟西夏壁画探析》[1]、宁夏文物考古研究所《山嘴沟西夏石窟》[2]和马晓明《探贺兰山山嘴沟石窟西夏壁画之苯教意蕴》[3]。《山嘴沟西夏石窟》一书中所附谢继胜《山嘴沟石窟壁画及其相关的几个问题》一文,已对山嘴沟壁画有全面的阐释。在以上研究的基础上,笔者根据实地调查,对山嘴沟西夏石窟作一些补充。

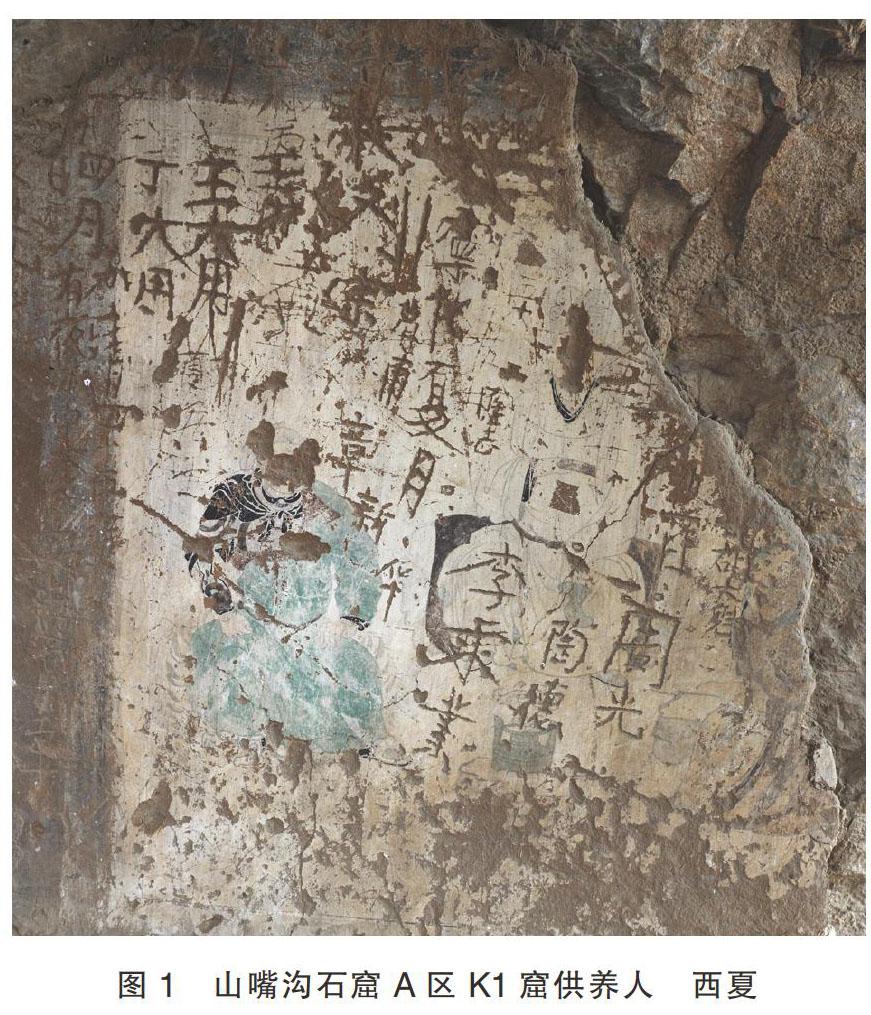

(一)山嘴沟A区K1窟

位于窟区上层最南端,是A区洞窟中唯一一个人工开凿的洞窟。壁画现仅残存南壁近洞口下部一幅(图1),《山嘴沟西夏石窟》将其定名为讲经图[2],谢继胜先生认为是供养人,并认为居中者为西夏上师,上师右侧可能为西夏王。根据壁画的位置与用黑框分界的特点,谢先生将这些人物判定为供养人的观点有合理性,只是他们的身份还需商榷。图中共三人,左侧一身模糊,仅能辨识坐于石座之上。居中者头戴黑冠、身着素色长袍端坐,左手自然下垂,右手执黑色条状物。从其服饰来看,未着袈裟,不可能为僧人,其姿态与黑水城出土卷轴画《西夏王像》中的西夏王类似,其衣着属西夏文官服饰。头上黑冠可能为幞头,右手所执之物或为笏板。这种坐姿的供养人像在西夏时期非常流行。内蒙古额济纳旗达兰库布镇东40公里处的西夏古庙中曾出土过类似的泥塑供养人像。右侧人,裹头巾,颈系黑色领巾,外穿绿色大袍。此人座上铺有虎皮,突出其作为武士。现藏于俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆、黑水城出土的版画《义勇武安王位》中所绘关羽的装束与坐姿,均与K1窟的武士装供养人相似,类似装束还见于榆林窟第2窟《商人遇盗图》中的强盗,只是后者多穿了胸甲。版画《义勇武安王位》为金代作品,流传到同时代的西夏地区,说明这种武士形象在当时非常典型。此处可辨识的两位人物为一文一武,但这三个人最前方所绘的香炉须引起重视。香炉有供养之意,此三人是供养人还是受人供养,有待进一步考察。

值得注意的是,这铺壁画为重层壁画,底层壁画过于模糊,无法辨识时代。表层壁画的人物没有明确的时代特征,所以暂时无法确定其是否为西夏时期。窟内出土了大量的西夏文佛经,说明洞窟为西夏时期。现存游人题记有加(嘉)靖四年(1525)和隆庆(1567—1572)纪年,说明洞窟至迟在嘉靖四年以后荒废了。窟内还出土正隆元宝和咸平元宝各一枚。正隆元宝为金代海陵王正隆三年(1158)铸造,咸平元宝为宋真宗赵恒咸平年间(998—1003)所铸,未发现有元代纪年的文物,或可佐证洞窟的时代为西夏时期。

(二)山嘴沟A区K2窟

位于窟区上部中间,利用天然岩洞修整而成,结构大致可分成前、中、后三室,是山嘴沟石窟中现存壁画最为丰富的一窟。此窟在前述研究成果中已有详细记录和图像考证,在此仅谈谈此次调查中的新发现。

中室南壁上方绘制的罗汉和力士像(图2),谢继胜先生考虑其处于与北壁伏虎罗汉对称的位置,认为可能是降龙罗汉。现存壁画上罗汉为青年比丘形象,有头光,着右袒偏衫式袈裟,左手托钵,右手置于腰间,赤足而立;身后跟随一身力士,双手捧大罐,罐中有珊瑚诸宝。此罗汉有左手托钵的特点,故笔者认为其更可能是举钵罗汉。汉地俗称的举钵罗汉,即唐初玄奘译《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》中的第三尊者名迦诺迦跋厘堕阇,其中称“第三尊者与自眷属六百阿罗汉,多分住在东胜身洲”[4]。据说他原是一位化缘和尚,高举铁钵向人乞食,成道后世人称其为“举钵罗汉”。但是迦诺迦跋厘堕阇何时具备“举钵”的特征,尚未找到确切的出处。沙州回鹘时期的莫高窟第97窟北壁所绘的“东胜身洲第三尊者跋厘堕阇”(图3)的面前就有一只大钵,钵中还放射出彩色的光芒(暗示钵中有宝),说明将第三尊者与钵相联系至迟在沙州回鹘时期已经出现。虽然藏传的十六尊者被认为最初来自于汉地,但藏传的十六尊者中,迦诺迦跋厘堕阇尊者的排名仅为第八位,并认为他居住在西牛货洲,领七百罗汉,结禅定手印,在藏传佛教绘画中亦是如此。藏传故事中此尊者的身世更加详细,记述他从出生后就有手中自生金币,所以其名字的意思就是“具金”,而且据说他的居住地还有一座储藏珍宝的洞窟。山嘴沟作为举钵罗汉随从的力士手捧装满珍宝的大罐,正好表明了罗汉具有“具金”的特征。汉传《贤愚经》中也有类似的故事:

如是我闻:一时佛在舍卫国祇树给孤独园,与尊弟子千二百五十人俱。尔时城中,有大长者。长者夫人,生一男儿,名曰金财。其儿端政殊特,世之少双。是儿宿世,卷手而生。父母惊怪,谓之不祥,即披儿两手,观其相好。见二金钱,在儿两手,父母欢喜,即便收取。取已故处,续复更生。寻更取之,复生如故。如是勤取,金钱满藏。其儿手中,未曾有尽。儿年转大,即白父母,求索出家。父母不逆,即便听之。尔时金财,往至佛所,头面作礼,而白佛言:“唯愿世尊,当见怜悯,听我出家,得在道次。”佛告金财:“听汝出家。”蒙佛可已,于时金财,即剃须发,身着袈裟,便成沙弥。年已满足,任受大戒,即令众僧,当受具足。临坛众僧,次第为礼。其作礼时,两手拍地,当手拍处,有二金钱。如是次第,一切为礼,随所礼处,皆有金钱。受戒已竟,精勤修习,得罗汉道……[5]

汉传《贤愚经·金财因缘品》中的金财比丘与藏传迦诺迦跋厘堕阇尊者的身世非常相似,二者同样从出生后就手中自生金钱。金财比丘最后也获得了罗汉果位。无论如何,山嘴沟这一图像中描绘的迦诺迦跋厘堕阇尊者既有汉传的“举钵”特征,又有藏传的“具金”功能,似乎反映了西夏同时吸收汉藏两地佛教信仰的时代特征。西夏佛教的多元化与创新性借此可窥一斑。

前室南北两壁东侧绘制了多幅牛的图像,谢继胜先生已指出“此处壁画疑与两宋流行的寓示禅机的禅宗画《牧牛图》有关,壁画清晰可见的黑色的牛,依依的杨柳、溪流,或与《牧牛图》描述的情节相仿”[6]。从本次实地调查来看,基本可以确定这些壁画为《牧牛图》(图4)。现存壁画南北两壁牛的总数为八,北壁六头,南壁二头,但只有五头牛较为清晰,另三头图像模糊。相对来说,北壁保存状况较好,每头牛附近均有一身有头光的比丘,清晰者可见手中执鞭(图5)。禅宗的《十牧牛图》相传有两位作者,一是廓庵思远,一是普明禅师。廓庵思远为五祖法演禅师的法孙,曾在常德梁山为住持,属临济宗。廓庵禅师约生活于南宋高宗绍兴二十年(1150)前后。《十牛颂》,以牧童喻修行者,以牛喻妄心。十牛图,表示悟道的过程,就是将妄心制伏而达到终极境界的过程。廓庵禅师的《十牛颂》,包括寻牛、见迹、见牛、得牛、牧牛、骑牛归家、忘牛存人、人牛俱忘、返本还源、入廛垂手共十个部分。《十牛图》每一幅都表示修行的一种境界与修行者的心路历程。普明禅师,生卒年不详,但从万松行秀禅师(1166—1246)《请益录》中“太白山普明禅师颂牧牛图十章”的记述来看,当是宋代僧人。普明禅师所作的《牧牛图颂》,分成未牧、初调、受制、回首、驯伏、无碍、任运、相忘、独照、双泯十个阶段,其着眼点在于调心证道,以人牛不见、心法双亡为最高境界,修行方法上主循序渐进、历阶而升,带有神秀一系“渐修”的特色。所绘之牛依修行的境界由黑变白,先从头角,然后牛身,最后尾巴,由一头黑牛逐渐变成白牛。K2窟前室的《十牧牛图》由于榜题文字缺失,无法考证出具体画面是牧牛的哪一阶段。值得注意的是,壁画中的牧牛人不是牧童,而是一个带有头光的比丘,更能体现佛教的主旨。根据历史记载,《十牧牛图》的出现至少到了12世纪后半叶,间接地反映出K2窟的营建时间是在12世纪后半叶或更晚。而《十牧牛图》的题材是敦煌石窟中所没有的,说明地处西夏近畿的山嘴沟石窟在佛教题材的传入上与敦煌还是有很大差别的。

与其时代相近的南宋大足石刻中也出现了《十牧牛图》,学者们多有研究,主要成果有四川省社会科学院大足石刻研究所、重庆大足石刻艺术博物馆研究室《大足宝顶大佛湾“牧牛图”调查报告》[7],龙晦《大足佛教石刻〈牧牛图颂〉跋》[8],胡良学《大足石刻禅宗〈牧牛图〉管见》[9],宋朗秋《大足石刻〈牧牛图〉艺术的美与宗教义理的结合》[10],赵辉志《大足石刻〈牧牛图〉考》[11],贺尊超《大足石刻〈牧牛图〉的禅观过程》[12]等。以上的成果已经将中国禅宗牧牛图的基本情况梳理得非常清楚。而大足石刻也为禅宗《牧牛颂》提供了一个新的版本,即《证道牧牛颂》。大足石刻《牧牛图》第12组“圆月图”下面出现的普明禅师《牧牛图颂》最后一颂的内容,似乎说明了其与普明禅师的关系更为密切。收藏于日本京都相国寺承天阁美术馆的室町时代(1336—1573)由绝海中津书写的《十牛颂》就是廓庵禅师的《十牛颂》,与之匹配的同时代的天章周文画的《十牛图》也是廓庵系的十牛图。从这组图中可以看出,虽然名为《十牛图》,但十幅画中仅有四幅出现了牛的形象。而现存的普明禅师的《十牧牛图》中,十幅画中八幅都绘制了牛。从牛出现的次数来说,无论是大足石刻还是山嘴沟石窟,都与普明禅师的《十牧牛图》更为符合。普明系《十牧牛图》出现在西夏的山嘴沟石窟和南宋的大足石刻,说明这一禅宗佛教美术题材在当时颇为流行。而同时代的敦煌却没有发现同类题材的作品,亦可说明当时地处西北的敦煌与相对靠近中原的地区在佛教美术上有着不同的传承。进一步说,在西夏佛教美术的研究中,似乎应将西夏统治范围划分成河西、中心和河南三个大区进行比较研究。

K2窟壁画中,还出现了多位戴僧帽的高僧像。其中两位身穿白衣,头戴白色僧帽,位于后室南、北两壁。另外两位均位于前室南壁,一位头戴黑色僧帽,另一位穿绿色袈裟,僧帽表层颜色脱落。值得注意的是,虽然这些僧帽略有差别,但有一个共同点,僧帽两侧均有向上钩起的半月形帽翅(图6)。这一特点与榆林窟第29窟国师西壁智海的僧帽一致,或可说明其处于同一时代。此外,从保存较好的绿衣高僧来看,面部经过晕染,有强烈的立体感,眼睛的表现也非常写实,身后的侍从虽为童子貌,但绘画技法让人联想起莫高窟第3窟的力士护法。似乎从这些壁画中又能够看到山嘴沟石窟与敦煌石窟间存在着某种联系,可能是西夏统治下的一些共同特征。

从K2窟的出土文物来看,包括熙宁元宝和元祐通宝两种钱币,前者为北宋神宗赵顼熙宁年间(1068—1077)铸造的,后者为北宋哲宗赵煦元祐年间(1086—1093)铸造的;同时出土了大量的西夏文佛经和藏文密教经典。藏传经典的出现,说明洞窟的时代应是西夏中后期,结合壁画中出现的禅宗《十牧牛图》和藏传密教图像,洞窟的营建时间应大致在12世纪中叶以后。

(三)山嘴沟A区K3窟

位于窟区上部北端,利用天然崖面绘制壁画(图7),现全部曝露在外。此窟图像,谢继胜先生的文章已有详细考证,主要内容是四臂观音、尊胜佛母、释迦说法图和上乐金刚。笔者仅对释迦说法图有一点异议。谢先生认为:“释迦佛周围绘有十八尊菩萨,右上方四尊,左侧及下方十四尊,其中左右各有四位菩萨朝向主尊,作合十印,或为八大菩萨。其中一尊菩萨朝向北侧,当为北侧胁侍菩萨的眷属。”[6]327但经仔细观察,笔者发现,实际上朝向释迦佛的菩萨只有十二位,四位一组,以释迦为中心分成右、左、下三组环绕。另外靠近北侧的四尊实际上均朝向北侧,应是环绕另一主尊的,也就是谢先生所说的“北侧胁侍”。其中,最上一身(图8)为佛装而非菩萨装,手似结智拳印,可能为大日如来;其下一身头戴宝冠,身绿色,右手结施无畏印;再下右侧一身肤色亦为绿色,头部有冠,可以确定为菩萨,右手持红色莲花,上有标示身份的三昧耶形,可惜模糊;左侧一身面部残损严重,从头部装饰来看为菩萨。

此窟正壁右侧主尊为佛顶尊胜佛母,两侧下方各有一身胁侍菩萨,正中下方有一身礼拜男子。主尊尊胜佛母,高125厘米,头戴宝冠,三面八臂,身披天衣,端坐台上,璎珞环钏严饰其身;正面及身体部分肤色氧化变黑,两侧面未变色可见五官,每一侧面均可见额上之目,每面原来确实有三目;右第一手于胸前持红色羯磨杵;第二手执莲座,上有化佛;第三手执箭(部分残毁),第四手施与愿印置右膝前,左第一手结忿怒拳印持索,第二手上扬施无畏印,第三手执弓,第四手结禅定印托红色宝瓶,身后有绿色头光、白色背光及发散形身光,头顶祥云升起。左侧胁侍菩萨,面向主尊而坐,脸部略有损毁,身为白色、穿袈裟式天衣,左手结禅定印,右手执莲花茎部,身后白色背光。右侧胁侍菩萨,头戴宝冠,面向主尊而坐,身为红褐色,穿袈裟式天衣,左手结禅定印,右手执长钩,钩上悬幡。此处尊胜佛母与两身胁侍菩萨的组合,带有藏传图像“长寿三尊”的意味。左侧胁侍菩萨身白色,手持一茎三花(象征佛、法、僧三宝具足)符合白度母的造像特征。右侧胁侍菩萨身红色,手中没有长寿宝瓶,右手所持之幡似与作为接引者的无量寿佛相关。由此,此壁画可能是以尊胜佛母为中尊,以白度母、无量寿佛为左、右尊组合的“长寿三尊”,现存藏传此类图像多以无量寿佛为中尊或主尊,故此形式非常罕见。八臂尊胜佛母的下方,有一身戴冠着长袍的男子像,衣着打扮似王者,双手持长条形器物躬身礼拜。手中的细长器物,笔者怀疑为独股金刚杵,所以此人很可能是帝释天。帝释天是引出《佛顶尊胜陀罗尼》的关键天人之一,所以绘于尊胜佛母下方亦符合情理。正如谢继胜先生指出的,主尊尊胜佛母“造像标识为典型的藏式佛顶尊胜,但完全是汉式菩萨画法”[6]327,实际上以尊胜佛母为主尊的整铺壁画体现了这一特点。在汉式绘画的外表之下隐藏着藏传的主题内涵,这也是西夏时期吸收多元佛教在艺术上创新的体现。本窟壁画的风格,与敦煌同时代壁画具有相似性,与莫高窟北宋后期佛塔内的绘画非常相似,可进行比较研究。

K3窟的出土文物,有北宋神宗赵顼元丰年间(1078—1085)铸造的元丰通宝,还有西夏文佛经和藏文经典。这些出土文物说明,此窟亦为西夏时期的洞窟。

(四)B区千佛洞

位于山沟深处,距A区约3公里,俗称千佛洞。千佛洞前方的平地上存建筑遗址,年代无法确定。《乾隆宁夏府志》载:“山口内各有寺,多少不一,大抵皆西夏时旧址。”[13]此处现存遗址表面似为近代的,是否有西夏旧迹尚不能确定。千佛洞石窟位于遗址后方山崖高处,入口处存壁画一方,窟内散落若干影塑小佛像。

千佛洞内现存壁画至少有四层重层,先后经过多个时代的重修。最外一层应为清代至近代的作品(图9),蓝色云纹分成田字格形式,每格中一幅画,左下一格全毁,现存三格。现存的三格画面构图一致,每幅画左上角均有一身头戴蓝巾、身着天衣、手执拂尘,正在施法的菩萨,应为观音救苦救难的内容。右下格画面:上方菩萨乘云而来,右手执拂尘,左手上举施法;观音对面,一强人右手挥刀,面前有一包袱;画面下方观音施法处,水池中生出一朵莲花,安稳地托起被火围困的落水人。《妙法莲华经》称:“或在须弥峰,为人所推堕,念彼观音力,如日虚空住。或被恶人逐,堕落金刚山,念彼观音力,不能损一毛。或值怨贼绕,各执刀加害,念彼观音力,咸即起慈心。”[14]右下格画面应属这一内容,表现观音解救遇到强盗而从山崖跌落之人。右上格画面:观音乘云而来,左手挥拂尘施法,施法处壁画全部脱落,但根据观音对面的扭头猛虎来看,此处应为表现经中“若恶兽围绕,利牙爪可怖,念彼观音力,疾走无边方”[14]58的,属观音救猛兽难的情节。左上格画面:菩萨乘云而来,左手执拂尘,右手施法;菩萨对面为一审案的官员,身着红色官袍,左倚前方官案,案上摆放砚台、官印、竹筒、判签等,人物后方有屏风;画面下方的施法处大部残损,仅见一身官兵的背部。根据官员审案,可判断此处画面应为经中“诤讼经官处,怖畏军阵中,念彼观音力,众怨悉退散”[14]58的内容。

次外层壁画亦有大面积暴露在外,根据其中左上方男性官员所戴的方面硬壳幞头,大致可判定壁画为明代。能够确定情节的画面仅有一处,即左下方的九龙灌顶(图10)。画面上方数颗龙头呈人字形排列,口吐白练。画面下方澡盆内站一身裸体男童,两位明代装束的小脚女子一站一跪,洗浴小童。这是佛传故事中,佛祖释迦牟尼降生后九龙灌顶为其洗浴的情节,说明此处明代壁画绘制的是佛传故事。壁画重层,更内层的壁画因被外层覆盖,无法确定内容与时代,所以目前尚未找到千佛洞中西夏时期的确切遗迹。

从以上情况看,山嘴沟石窟A区现存的三个有壁画的洞窟即K1-K3窟,可确定为西夏时期所营建,所处位置又为西夏中心的贺兰山区,所出现的题材能够代表西夏中心区流行的佛教美术题材,故为西夏中心区石窟的代表作品。

二 须弥山石窟

须弥山石窟,位于宁夏固原西北55公里寺口子河(古称石门水)北麓的山峰上,始建于北魏,西魏、北周、隋、唐相继营造,以后各代修葺重妆,成为原州(今固原)规模最大的佛教遗址。须弥山石窟虽然保存了大量各时代的洞窟,但因其处于西夏与宋金交战的边界,仅在大佛楼区的第1窟存在西夏时期的游人题记。

第1窟位于大佛楼区南端西侧,始建于唐代,平面横长方形,平顶龛,南向,宽4.35、深3.70、高8.10米。窟内坛基上雕一立佛,高4.85米;西壁南侧雕三层小塔一座,残高0.69米;北侧残存彩绘千佛。窟顶前部残损,立佛身上有后代重修装的三层泥皮,窟壁泥皮剥落严重。窟外存椽孔遗迹。窟内立佛东侧墨书“拱化三年七月十五日/……弥山□巡□至竹石□山中……”(图11)。拱化为西夏毅宗李谅祚的年号,拱化三年即1065年。此条题记说明,西夏拱化年间,曾有游人到此,这是整个须弥山石窟留存的唯一一处西夏时代的印记。此外,整个须弥山石窟,尚未发现更多的西夏绘塑作品。

三 阿尔寨石窟

阿尔寨石窟,位于内蒙古鄂尔多斯高原西部鄂托克旗阿尔巴斯苏木。一望无际的高原上,兀然屹立一座高约80米、宽约300米、状似平台的红砂岩小山,即苏默图阿尔寨山,山体周围凿有石窟。阿尔寨山上原有寺庙建筑,至今仍存6处遗址;环山凿有60多个洞窟,坍塌或被风沙掩埋的有18个,目前较完整的尚有43个;山体岩壁上刻有大小浮雕佛塔22座。阿尔寨石窟始凿于北魏中期,蒙元时期佛事最盛,明末佛寺毁于林丹汗西征鄂尔多斯之役。阿尔寨石窟所在的鄂托克旗地区,曾经是西夏王朝的河南区辖地。西夏统治者重视佛教,因此有不少学者认为阿尔寨石窟中应有西夏时期的作品。王大方、巴图吉日嘎拉、张文芳等认为,阿尔寨石窟存在西夏早中期、西夏晚期两个时段营建的洞窟,并总结出西夏壁画“重墨轻彩、重线轻色”的特征;绘于第31窟内右侧侍立于佛龛两侧的菩萨,为西夏早、中期的代表作品[15]。这两身菩萨呈现出明显的波罗风格,与东千佛洞壁画和黑水城出土绢画中的西夏菩萨有相似之处,但这一类型的菩萨在蒙元时期仍然存在,同窟中其他作品也呈现出蒙元艺术的特征,因此在没有题记的情况下还不能单纯地以菩萨形象进行断代。

有学者依据西夏壁画“重墨轻彩、重线轻色”的特点,认为阿尔寨石窟“第33窟中左壁的壁画很可能为西夏早、中期作品”[16]。经过实地调查,一方面阿尔寨石窟中没有与西夏相关的纪年资料,另一方面也没有与敦煌等地西夏标准窟能够吻合的图像,是否存在西夏洞窟仍有疑问。特别是被认为西夏早、中期的第33窟主室左壁壁画(图12),无论画风还是主要题材都是河西石窟所不见的,特别是壁面左下角的征战画面,人物衣着完全看不出西夏特征,反而头盔、云肩和袍服反映出蒙元特色。这说明其时代应晚于西夏。这种情况在阿尔寨石窟中普遍存在,在那些被认为可能是西夏时期洞窟的壁画上,绘有大量穿着蒙元装束的人物。所以,谨慎地说,我们现在还没有在阿尔寨石窟中找到确切的西夏绘塑作品。但是,这对阿尔寨石窟的价值并没有影响,因为无论其艺术水平还是题材内容,都在蒙元石窟中具有相当的代表性和无法替代的重要地位。

四 小 结

综上所述,山嘴沟石窟是西夏中心区最为重要的石窟遗存,最能代表西夏中心区石窟艺术的特点,既有与敦煌石窟一脉相承的艺术作品,也出现了同时期敦煌石窟所不见的十牧牛图等佛教题材;固原作为西夏和宋金长期争夺的地区,虽然保存了规模巨大的须弥山石窟群,但仅能找到西夏的游人题记,证明西夏人曾在这一地区活动,而找不到明确为西夏时期的作品;鄂托克旗作为西夏河南区辖地,在历史上非常重要,但阿尔寨石窟现存洞窟主要为蒙元时期的作品,至今还无法确认西夏的遗存。

按:2014年7月10日至19日,敦煌研究院《西夏文物·石窟编》课题组由科研处处长张先堂研究员带队,刘永增研究员任学术指导,赵晓星、王建军、王慧慧、朱生云、刘宏梅为成员,重点对宁夏贺兰山山嘴沟石窟、须弥山石窟和内蒙古阿尔寨石窟进行了实地考察。本次石窟调查,主要是为国家社科基金特别委托项目《西夏文献文物研究》子课题《西夏文物·石窟编》的编写做前期的准备。本文的撰写,也是为将来出版《西夏文物·石窟编》提供相应的史料依据。为了保证将来出版成果的准确性,而对西夏石窟的认定采取较为谨慎的态度。在此,特别感谢山嘴沟、须弥山和阿尔寨等石窟管理部门给予的支持!同时感谢张先堂老师一路的辛苦付出!感谢刘永增老师在石窟断代、图像辨识方面给予的专业指导!感谢宋利良老师拍摄照片及课题组成员的默契配合!

参考文献:

[1]陈育宁,汤晓芳.山嘴沟西夏壁画探析[G]//杜建录,主编.西夏学:第1辑,银川:宁夏人民出版社,2006:12-17.

[2]宁夏文物考古研究所.山嘴沟西夏石窟(上、下)[M].北京:文物出版社,2007.

[3]马晓明.探贺兰山山嘴沟石窟西夏壁画之苯教意蕴[J].学理论,2012(32):197-198.

[4]玄奘,译.大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记[G]//大正藏:第49册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934:13.

[5]慧觉,等,译.贤愚经:第2卷[G]//大正藏:第4册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934:358.

[6]谢继胜.山嘴沟石窟壁画及其相关的几个问题[G]//宁夏文物考古研究所,山嘴沟西夏石窟(上).北京:文物出版社,2007:326.

[7]四川省社会科学院大足石刻研究所,重庆大足石刻艺术博物馆研究室.大足宝顶大佛湾“牧牛图”调查报告[J].四川文物,1994(4):31-39.

[8]龙晦.大足佛教石刻《牧牛图颂》跋[J].中华文化论坛,1994(4):44-48,5.

[9]胡良学.大足石刻禅宗《牧牛图》管见[J].佛学研究,1997(6):60-68.

[10]宋朗秋.大足石刻《牧牛图》艺术的美与宗教义理的结合[J].雕塑,1998(4):4-5.

[11]赵辉志.大足石刻《牧牛图》考[J].佛学研究,2002(11):359-366.

[12]贺尊超.大足石刻《牧牛图》的禅观过程[J].四川文物,2003(2):72-73.

[13]张金城,等,修纂.陈明猷,点校.乾隆宁夏府志[M].银川:宁夏人民出版社,1992:86.

[14]鸠摩罗什,译.妙法莲华经[G]//大正藏:第9册.东京:大正一切经刊行会,1924-1934:57.

[15]王大方,巴图吉日嘎拉,张文芳.百眼窑石窟的营建年代及壁画主要内容初论[G]//内蒙古文物考古文集.北京:中国大百科全书出版社,1994:566-578.

[16]陈月香.内蒙古阿尔寨石窟31窟壁画研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2011:6.